Ареалогическая характеристика фауны пчёл ( Hymenoptera : Apoidea : Apiformes ) Зейского заповедника (Амурская область)

Автор: Игнатенко Е.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлена ареалогическая характеристика фауны надсемейства Apoidea (секция Apiformes - пчёлы) Зейского природного заповедника, выполненная на основе работ К.Б. Городкова. Проанализированы ареалы 134 видов из 6 семейств и 25 родов, собранных в настоящее время на юго-восточной части хребта Тукурингра в пределах заповедника и его охранной зоны. Виды распределены по 20 типам ареалов (хорологическим группам). По долготной составляющей выделены девять групп: космополитическая (2 вида - 1,5%), циркумголарктическая (9 видов - 6,7%), амфиголарктическая (6 - 4,5%), транспалеарктическая (50 - 37,3%), евразиатская (3 - 2,2%), амфипалеарктическая (22 - 16,3%), восточнопалеарктическая (11 - 8,3%), сибиро-дальневосточная (8 - 5,9%), дальневосточная (23 - 17,2%). По широтной составляющей выделены четыре группы: бореальная (6 видов - 5,2%), суббореальная (26 - 19,3%), температная (18 - 13,5%), полизональная (83 - 61,8%) - самая многовидовая. Эндемики на изучаемой территории отсутствуют. Исторически сложившаяся фауна имеет целостный характер, не подвержена антропогенному влиянию. Большое влияние на биологическое разнообразие в целом оказывает река Зея, которая граничит с заповедником и течёт в южном направлении. Территория характеризуется резко континентальным климатом.

Ареалы, пчёлы, широтная составляющая, долготная составляющая, ареалогическая характеристика, локальная фауна

Короткий адрес: https://sciup.org/143184051

IDR: 143184051 | УДК: 595.799:591.524.2(571.61) | DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-4-5-15

Текст научной статьи Ареалогическая характеристика фауны пчёл ( Hymenoptera : Apoidea : Apiformes ) Зейского заповедника (Амурская область)

Зейский государственный природный заповедник, ул. Строительная 71, г. Зея, 676246, email: ,

Многие авторы [3–5, 7, 11, 15, 21], предпринявшие попытки классифицировать ареалы, отмечали, что их выделение носит довольно условный характер в связи с недостаточной изученностью распространения видов беспозвоночных и неповторимостью ареала каждого вида, изменениями ареалов, связанных с деятельностью человека (расселение видов или, наоборот, разрушение мест обитания), изменениями климатических условий.

Для ареалогической структуры фауны территории, занимаемой Зейским заповедником (площадь 100,128 км2), выбрана одна из наиболее по-

казательных индикаторных групп, используемых при биоценотических и экологических исследованиях, – надсемейство Apoidea секция Apiformes – пчёлы.

Материалы, методика и территория исследования

Пчёлы являются представителями многочисленной группы опылителей цветковых растений, одними из индикаторов при оценке биоразнообразия и экологического состояния земель. Это особенно важно для особо охраняемой природной территории как эталона природы, где наблюдается естественный ход природных явлений и процессов. Видовой состав надсемейства Apoidea Амур- ской области на настоящий момент в значительной степени изучен. Для локальной фауны Зейского заповедника большей частью неопределёнными остались сборы семейства Halictidae. Собранные и определённые в заповеднике пчёлы принадлежат к 132 видам из 6 семейств и 23 родов [8, 9].

Сборы выполнены автором публикации с кормовых растений на территории и в охранной зоне заповедника на лесных полянах, опушках, вдоль дорог и троп у подножия и на склонах хребта Тукурингра, на открытой местности – в горной тундре, на высоте около 1400 м над уровнем моря, вдоль береговой линии реки Гилюй и по долинам малых водотоков заповедника [8, 9]. Незначительная доля собрана с помощью ловушек Мале-за, размещенных под пологом в светлохвойных и смешанных хвойно-мелколиственных лесах, характерных для севера Амурской области.

Сведения об ареалах видов были получены из «Аннотированного каталога перепончатокрылых насекомых России», обобщающего труды учёных-энтомологов за многие годы [16, 17–20].

Лимитирующим фактором для пчёл в условиях Зейского заповедника является их приуроченность к кормовым растениям, которые в свою очередь произрастают в благоприятных для каждого вида природных условиях. Последнее замечание особенно относится к олиголектным и мо-нолектным видам. Пожары на данной территории очень редки, лесосводки не происходило.

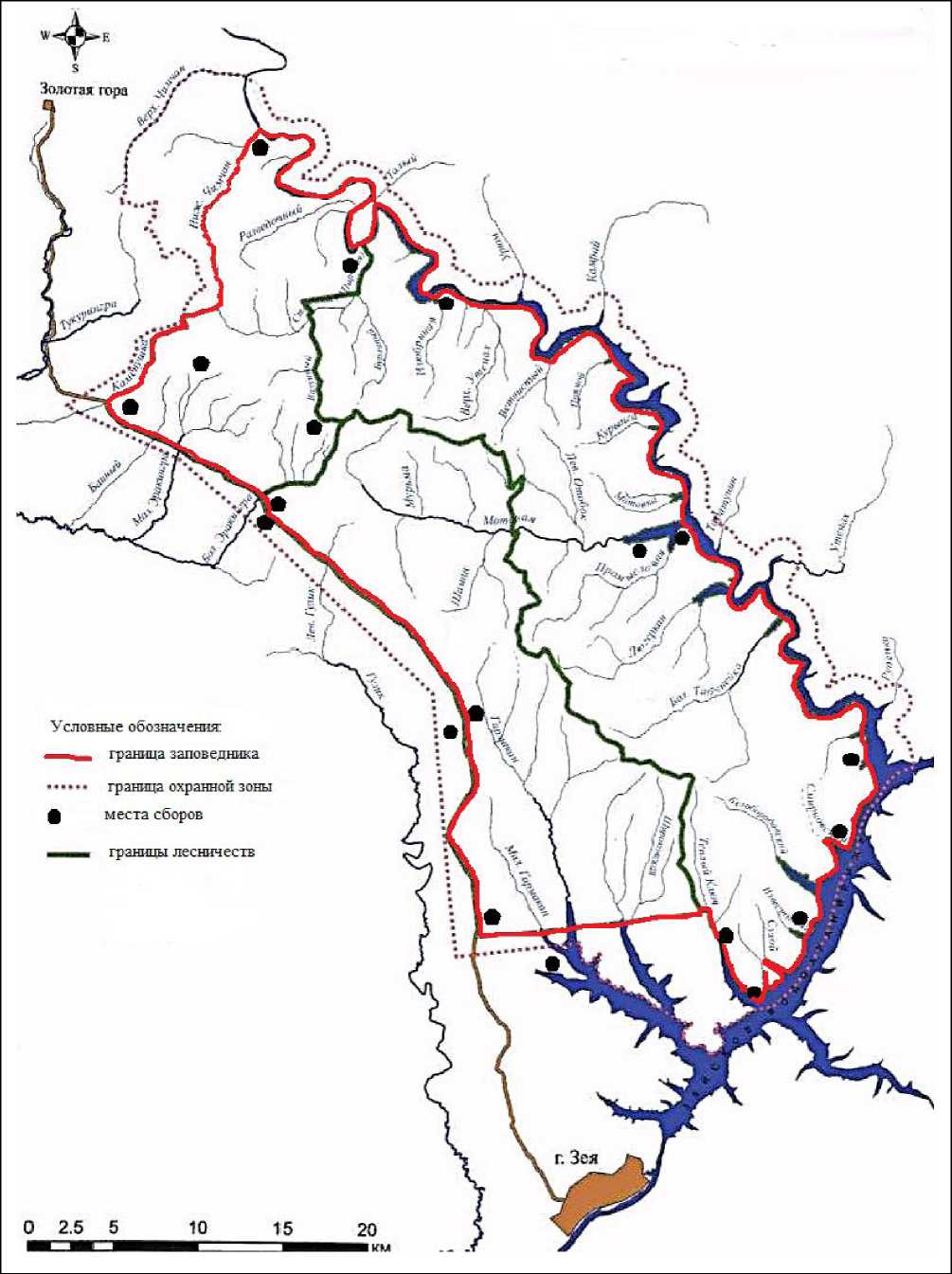

Район исследования расположен в юго-восточной части хребта Тукурингра по правому берегу реки Гилюй и Гилюйского залива Зейского водохранилища в 15-63 км севернее г. Зея Амурской области (рис. 1). Климат совмещает муссонные черты с выраженно-континентальными: с умеренно-холодным и влажным летом и холодной зимой. Средняя многолетняя температура воздуха для территории заповедника по данным термодатчиков, установленных в заповеднике, колеблется в последнее десятилетие от 0,9 до –0,5 °С. Весна и осень ветреные и обычно сухие, летом погодная ситуация определяется в основном северотихоокеанским и южноазиатским циклонами, с чем связана значительная разница в межгодовом количестве осадков. Среднее количество осадков по данным осадкомеров Третьякова, установленных в заповеднике, составляет в среднем 564 мм. Суммы активных температур воздуха (за период со средними суточными температурами выше +5 °C) составляют 2420,3 и 2137,4 градуса.

Для территории характерны бореальные восточно-сибирские среднетаежные (горно-ли- ственный пояс) низкогорные ландшафты. По физико-географическому районированию СССР [2, 13] территория находится в пределах Амуро-Сахалинской страны, в границах двух областей: Ту-курингра-Джагдинской и Верхнезейско-Удской. Рельеф определяет хребет Тукурингра (от 224 до 1442 м н. ур. м.), резко расчлененный со склонами до 50–70°, с узкими глубоковрезанными речными долинами и платообразными, выровненными поверхностями водоразделов. Согласно П.В. Но-вороцкому [14], разница в радиационном балансе противоположных склонов может достигать 2,5 раз, что сказывается на дифференциации микроклиматических условий и проявляется в распространении видов животных. Для исследуемой территории характерны почвы Дальневосточной таежно-лесной почвенной области – Буреинская провинция Дальневосточной таежно-лесной области Бореального пояса [10]. Ландшафты входят в состав геокриологической зоны с прерывистым распространением многолетнемерзлых пород, которые занимают здесь значительную площадь. Для местности характерна высотная поясность, начиная с нижнего пояса из флористически богатых лесов дуба монгольского и берёзы даурской, обогащенных дауро-маньчжурскими видами, с развитым подпоясом еловой тайги; следующий – горнотаёжный из лиственничных и еловых лесов выше по склону [6]. За зеленомошными ельниками следует пояс подгольцовых редколесий и кедровостланичников, а завершает высотно-поясную колонку пояс горных тундр и гольцов. Характерна дифференциация растительности и населения насекомых по экспозициям склонов в связи с их разной инсоляцией.

В районе исследования, благодаря системе хребтов Тукурингра-Соктахан и реки Зея, сформировался сложный фаунистический узел. Южная часть заповедника с дубняками и смешанными хвойно-широколиственными лесами (юго-восточная оконечность хребта Тукурингра) отнесена к Амуро-Зейской южной бореальной тайге [1], большая часть территории отнесена в другой биом, с более суровыми климатическими условиями Тукурингро-Джагдинской подобласти Алдано-Амурской области.

Ареалогическая характеристика фауны пчёл Зейского заповедника выполнена на основе работ К.Б. Городкова [3–5].

В основу характеристик типов ареалов насекомых были положены протяженность распространения вида по тепловым поясам – широтная и долготная составляющие. Учтено высотное зо-

Рис. 1. Карта-схема Зейского заповедника

Fig. 1. Map of the Zeysky Reserve

нирование территории, а также распространение вида в целом по Евразии, на континентальной и островной частях Дальнего Востока [12] с учетом исторической составляющей. Это отражает отношение к таким параметрам климата, как арид-ность-гумидность и океаничность-континентальность, что особенно важно для пчёл, привязанных к своим кормовым видам растений. Каждый вид и его экологическая ниша неповторимы, поэтому неизбежно «… создание упрощённых умозрительных моделей ареала …» [3] и их объединение по совокупности определяющих характеристик каждого ареала. Необходимо учитывать возможные неполные знания о реальном распространении многих видов насекомых. Однозначная терминология, особенно для широтной составляющей, не разработана. С учётом вышеописанного пчёлы разделены нами на 20 хорологических групп (типов ареалов) (табл.).

Результаты и обсуждение

Фауна пчёл Зейского заповедника в настоящее время представлена 134 видами из 6 семейств и 25 родов: сем. Colletidae (2 рода): Colletes (3 вида), Hylaeus (9); cем. Andrenidae (2 рода): An-drena (37), Panurginus (1); cем. Halictidae (2 рода): Halictus (1), Rophites (1); сем. Melittidae (3 рода):

Dasipoda (1), Macropis (2), Melitta (1); cем. Megach-ilidae (9 родов): Chelostoma (1), Hoplitis (4), Osmia (7), Anthidiellum (1), Anthidium (1), Bathanthidium (1), Stelis (2), Megachile (16), Coelioxys (7); cем. Apidae (7 родов): Ceratina (2), Nomada (3), Epeolus (1), Ammobatoides (1), Eucera (1), Anthophora (2), Bombus (28).

При классификации ареалов пчёл мы следовали принципам, предложенным К.Б. Городковым и описанным в ряде его работ [3–5].

Принимаем, что «космополиты» – условное обозначение видов, распространенных в разных широтах на разных материках, расселившихся благодаря деятельности человека и обитающих на новых территориях в пределах своих экологических ниш, но не «всюду». Подобные виды, обитающие на всех континентах, в заповеднике представлены двумя широко распространёнными (полизональными), обычными для территории, видами: Megachile rotundata Fabricius, 1787, М. centuncularis (Linnaeus, 1758). Они являются полилектами, расселенными по планете с целью использования их уникальности как опылителей. Медоносная пчела ( Apis mellifera Linnaeus, 1758) на заповедной территории и в её окрестностях отсутствует из-за суровости природных условий.

Таблица

Распределение пчёл локальной фауны Зейского заповедника по типам ареалов (числитель – число видов, знаменатель – доля в процентах)

Table

Distribution of the Zeysky Reserve local fauna bees by types of areas (numerator – number of species, denominator – percentage)

|

Широтная составляющая ареала |

Долготная составляющая ареала |

||||||||

|

>s s г s S О § |

>s s Г S £ & Г! О |

3 < |

Й S ей & и |

S 3 |

g |

g 6 |

|||

|

Бореальный |

1/0,8 |

5/3,7 |

1/0,8 |

||||||

|

Суббореальный |

5/3,7 |

5/3,7 |

5/3,7 |

5/3,7 |

6/4,5 |

||||

|

Температный |

10/7,5 |

4/3,0 |

4/3,0 |

||||||

|

Полизональный |

2/1,5 |

9/6,7 |

5/3,7 |

35/26,1 |

3/2,2 |

8/5,9 |

1/0,8 |

3/2,2 |

17/12,7 |

|

Всего (видов/%) |

2/1,5 |

9/6,7 |

6/4,5 |

50/37,3 |

3/2,2 |

22/16,3 |

11/8,3 |

8/5,9 |

23/17,2 |

Виды пчёл, обитающие от высоких и умеренных широт Северного полушария до широколиственных лесов, в разных поясах Палеарктики и Неарктики, объединены в циркумголарктиче-ский полизональный тип, который представлен девятью видами: Hylaeus annulatus Linnaeus, 1758; Andrena clarkella (Kirby, 1802); A. barbilabris (Kirby, 1802); A. wilkella (Kirby, 1802); Megachile lap-ponica Thomson, 1872; Bombus flavidus Eversmann, 1852; Вombus jonellus (Kirby, 1802); B. bohemicus Seidl, 1837; B. norvegicus (Sparre-Schneider, 1918). Как правило, места сборов относительно спорадически распределены по Северному полушарию, включая Японские острова; южная граница ареалов проходит по северу Мексики, северному краю Сахары, до Гималаев и юга Китая.

Амфиголарктическая группа на исследуемой территории представлена двумя типами. К амфиголарктическому бореальному типу отнесен один вид – Anthophora terminalis Cresson, 1869 – распространён полосой от Урала до Дальнего Востока, на юг до Монголии и Китая, а также в Северной Америке. К амфиголарктическому по-лизональному типу отнесены пять видов : Hoplitis robusta (Nylander, 1848); Osmia maritima Friese, 1885; O. nigriventris (Zetterstedt, 1838); Bombus fla-vidus Eversmann, 1852, встречающиеся в Северной Америке и Палеаркике от Европы до Монголии и Китая на юго-востоке. Megachile circumcincta (Kirby, 1802) по Палеарктике встречается до севера Африки и в Северной Америке.

Транспалеарктическая группа ареалов предполагает распространение от Атлантики до Паци-фики вдоль всей Евразии, за исключением самой северной части, захватывает северные районы Африки, Монголию, Китай на южных границах, а также Сахалин и Японские острова на востоке, с разделением на ареалы с учетом требовательности видов к температурно-влажностным характеристикам климата. Это самая многочисленная группа видов, в которой выделены три типа ареалов.

К транспалеарктическому суббореальному типу отнесены пять видов: Andrena argentata Smith, 1844, A. comta Eversmann, 1852; Melitta tricincta Kirby, 1802; Bombus cullumanus serrisquama Morawitz, 1888; Nomada ecarinata Morawitz, 1888.

Транспалеарктический температный тип объединяет 10 видов пчел, ареалы которых захватывают участки с умеренным климатом Северного полушария от берегов Атлантического океана до Тихоокеанского побережья с островами. По широтной составляющей включает зону широколиственных лесов – промежуток между таёжной и степной зонами, южная граница проходит по Турции, Монголии и северу Китая. Для исследуемой территории состоит из следующих видов: Hylaeus rinki (Gorski, 1852); Andrena tar-sata Nylander, 1848; Hoplitis tuberculata (Nylander, 1848); Megachile bombycina Radoszkowski, 1874; M. genalis Morawitz, 1880; M. versicolor Smith, 1844; Bombus hortorum (Linnaeus, 1761); B. musco-rum (Linnaeus, 1758); B. pascuorum (Scopoli, 1763); B. deuteronymus Schulz, 1906.

Транспалеарктический полизональный тип подразумевает присутствие видов, обитающих в характерных для них биотопах от северных областей Европы до северного берега Африки на юге и до Тихоокеанского побережья с островами и центральных районов Китая на востоке. Если посмотреть внимательнее, то этот тип можно разделить на три подтипа видов, распространённых от севера Европы на юг до севера Африки; материковую часть Евразии, кроме холодной таежной части и до центральных районов Китая и Корейского полуострова; от севера европейской части неширокой полосой до Сахалина и Японских островов. Самый многовидовой тип, объединяет 35 видов: Hylaeus confusus Nylander, 1852; Andre-na lapponica Zetterstedt, 1838; A. denticulata (Kirby, 1802); A. ruficrus Nylander, 1848; A. rosae Panzer, 1801; A. subopaca Nylander, 1848; A. coitana (Kirby, 1802); A. combinata (Christ, 1791); A. ovatula (Kirby, 1802); A. haemorrhoa (Fabricius, 1781); A. niti-diuscula Schenck, 1853; Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802); Megachile analis Nylander, 1852; Osmia leaiana (Kirby, 1802); Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805); Anthidium septemspinosum Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841; Stelis ornatula (Klug, 1807); Bombus sylvestris (Lepeletier de Saint-Fargeau, 1832); B. rupestris (Fabricius, 1793); B. consobrinus Dahlbom, 1832; B. humilis Illiger, 1806; B. lucorum (Linnaeus, 1761); B. modestus Eversmann, 1852 ; B. schrencki Morawitz, 1881; B. sichelii Radoszkow-ski, 1860; B. sporadicus Nylander, 1848; Coelioxys mandibularis Nylander, 1848; C. rufescens Lepe-letier de Saint-Fargeau et Audinet-Serville, 1825; Megachile alpicola Alfken, 1924; M. lagopoda (Linnaeus, 1761); M. maritima (Kirby, 1802); M. willugh-biella (Kirby, 1802); Nomada roberjeotiana Panzer, 1799; N. panzeri Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841; Eucera longicornis (Linnaeus, 1758) .

Нами для пчёл выделен тип ареалов, располагающихся по всему Евразийскому континенту от умеренных северных областей до Индии и Непала без Аравийского полуострова – евразиат- ский полизональный. К ним отнесены три вида: Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758); Colletes floralis Eversmann, 1852; Andrena pilipes Fabricius, 1781, встречающиеся в нескольких природных зонах.

Виды, отнесённые к амфипалеарктической группе ареалов, распространены по всем представленным в таблице широтным составляющим. Они известны только из западной и восточной частей Палеарктики, имеют разорванные ареалы, что обусловлено историческими причинами и современным климатом. Возможно, что при дальнейших находках представителей, отнесённых сейчас к этой группе, их можно будет считать транспалеарктическими. Является многочисленной, наряду с транспалеарктическим полизональ-ным типом и дальневосточной группой условных эндемиков.

Амфипалеарктический бореальный тип представлен пятью видами с разорванными ареалами: как правило, обнаружены на хорошо изученной европейской части с умеренным климатом. На востоке Палеарктики встречаются от Тюменской или Кемеровской областей, захватывают Монголию и простираются до Тихоокеанского побережья, а также в горах Киргизии или Таджикистана. Тип представлен пятью видами: Panurginus romani Aurivillius, 1914; Megachile maackii Radoszkowski, 1874; Anthophora arctica Morawitz, 1883; Bombus balteatus Dahlbom, 1832; B. lapponicus (Fabricius, 1793).

Амфипалеарктический суббореальный тип представлен также пятью видами: Andrena fulvida Schenck, 1853; Megachile rubrimana Morawitz, 1893; M. fulvimana Eversmann, 1852; Epeolus tarsalis Morawitz, 1874. Ареалы видов разорваны, участки располагаются необязательно только в западной и восточной частях Палеарктики в зоне распространения широколиственных лесов (промежуток между таёжной и степной зонами), но приурочены к локальным местообитаниям с характерными для каждого вида условиями и кормовыми растениями ( Bathanthidium sibiricum (Eversmann, 1852)).

Амфипалеарктический температный тип включает четыре вида, распространённые в европейской части Палеарктики, которые не отмечены в центральных, северных и южных областях и на Урале, а далее на восток встречаются от бассейна Оби до берегов Тихого океана, захватывая Чукотское и Камчатское побережья: Hylaeus cardioscapus Cockerell, 1924; Chelostoma foveola-tum (Morawitz, 1868); Osmia uncinata Gerstäcker, 1869); Coelioxys lanceolatus Nylander, 1852 ).

К амфипалеарктическому полизонально-му типу отнесены восемь видов: Hylaeus paulus Bridwell, 1919; H. gracilicornis (Morawitz, 1867); Osmia parietina Curtis, 1828; Coelioxys alatus Förster, 1853; C. inermis (Kirby, 1802); C. conoide-us (Illiger, 1806); Megachile ligniseca (Kirby, 1802); Bombus patagiatus Nylander, 1848. Встречаются в европейской части Палеарктики, западная граница другой части ареала проходит вдоль Иртыша и Оби, захватывает Камчатку, Сахалин и северные острова Японии. Ареалы видов, отнесённых к этому типу, характеризуются относительно спорадическим распределением по Палеарктике с выходом на тундровую зону, на юге встречаются в среднеазиатских республиках, Центральной Азии, доходят до Ирана и севера Африки ( Coelioxys elongatus Lepeletier de Saint-Fargeau, 1841).

К восточнопалеарктическим типам отнесены виды, западная граница распространения которых проходит вдоль Оби и уходит на Алтай, на востоке доходит до Дальнего Востока, включая приокеаническую часть материка.

К восточнопалеарктическому бореальному типу отнесен один вид – Ammobatoides radoszkowskii Proshchalykin et Lelej, 2014, отмеченный в Бурятии, ряде областей юга Дальнего Востока и на севере Китая.

Восточнопалеарктический суббореальный тип объединяет пять видов пчёл, характерных для неморальной части материка: Colletes arsenjevi Kuhlmann, 2006; Hylaeus tsingtauensis (Strand, 1915); Andrena orientaliella Osytshnjuk, 1986; A. bonivuri Osytshnjuk, 1984; Macropis dimidiata amurensis Popov, 1958.

Восточнопалеарктический температный тип представлен четырьмя видами: Andrena angarensis Cockerell, 1929; A. sibirica Morawitz, 1888; Hoplitis scita (Eversmann, 1852); Stelis melanura Cockerell, 1924 – западная граница ареалов захватывает северные части Центральной Азии и Монголии, на востоке встречаются до Тихоокеанского побережья как в умеренном, так и теплом влажном климате побережий.

К восточнопалеарктическому полизональ-ному типу отнесен один вид, ареал которого простирается от долины Оби на восток до Приморья и спускается на юг до Корейского полуострова, занимает только континентальную часть Евразии – Bombus pseudobaicalensis Vogt, 1911.

Сибиро-дальневосточная группа типов – их можно также назвать восточно-сибиро-дальнево-сточными, поскольку западная граница ареалов проходит по правой части Обского бассейна (за- хватывает Восточную Сибирь), – узкой полосой достигает побережий Тихого океана (материковая часть от Восточной Сибири до Камчатки и Приморья). Но ареалы захватывают также Сахалин и Японские острова.

К сибиро-дальневосточному суббореальному типу отнесены пять видов, обитающих между таёжной и степной зонами: Andrena aino Tadauchi, Hirashima et Matsumura, 1987; A. maukensis Matsumura, 1911; A. transbaicalica Popov, 1949; A. nippon Tadauchi et Hirashima, 1983; Halictus tsingtouensis Strand, 1910.

Сибиро-дальневосточный полизональный тип включает три вида – Hylaeus nigrocuneatus Cockerell, 1924; Dasypoda japonica Cockerell, 1911; Andrena fukuokensis Hirashima, 1952 – встречаются от Тувы до Тихоокеанского побережья и острова Хоккайдо.

Дальневосточная группа типов представлена видами, зарегистрированными в Приамурье и Приморье, вдоль Тихоокеанского побережья, в отдельных районах Китая, а также на Курильских и Японских островах. Специфику дальневосточной группы представляют «эндемики». С течением времени при расширенных исследованиях локальных фаун они перестают быть таковыми. Их можно разделить на дальневосточный суббореальный тип – встречаются только в Приамурье и Приморье, и дальневосточный полизональный (можно назвать «умеренно-низкоширотным») – кроме Приамурья и Приморья встречаются также на Японских островах и Корейском полуострове. Именно эндемики Восточной Азии, а также виды, распространенные до тропических широт Юго-Восточной Азии, – индивидуальная особенность приамурской фауны. Виды с бореальной широтной характеристикой отсутствуют.

К дальневосточному суббореальному типу отнесены шесть видов: Andrena sakagamii Tadauchi, Hirashima et Matsumura, 1987; A. khabarovi Osytshnjuk, 1986; A. mutini Osytshn-juk, 1986; A. lazoiana Osytshnjuk, 1995; Rophites gruenwaldti Ebmer, 1978; Bombus unicus Morawitz, 1883. В заповеднике они собраны на растениях по берегам Гилюйского залива и реки Гилюй.

Romankova, 1985; Ceratina satoi Yasumatsu, 1936; C.flavipes Smith, 1879; Bombus ussurensis Rado-szkowski, 1877; B. tricornis Radoszkowski, 1888; B.hypocrita Pérez, 1905; B. diversus Smith, 1869.

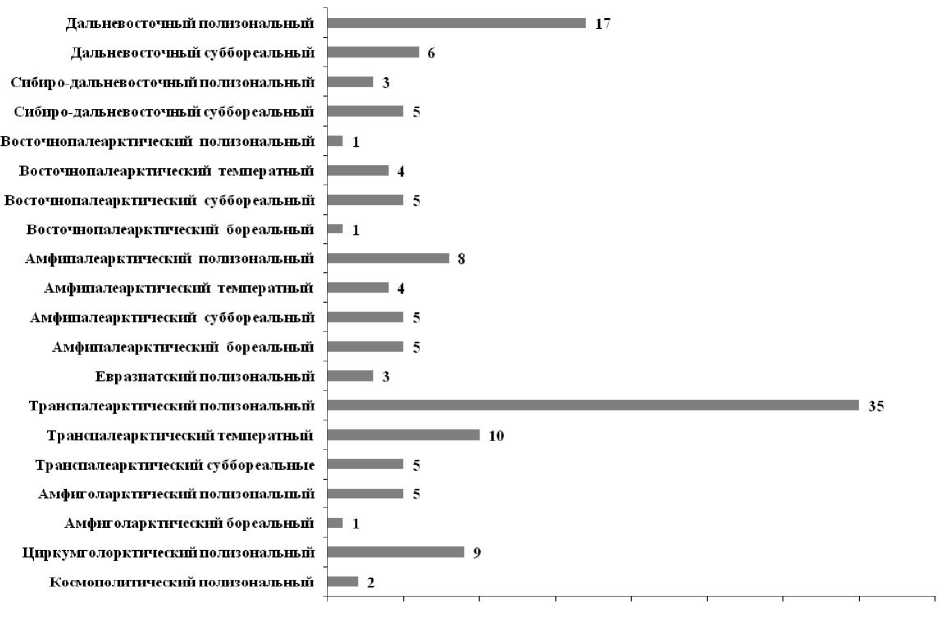

Соотношение типов ареалов Зейского заповедника представлено на рис. 2.

В значительной части ареалы пчёл связаны с распространением кормовых растений и наличием мест для возможности устройства гнёзд. Равномерное распределение насекомых в условиях заповедника невозможно ввиду скалистого, горного характера его ландшафтов, не всегда покрытых растительностью. Очень беден пчёлами, например, еловый зеленомошный лес из-за малого количества цветковых растений.

По широтной составляющей ареалы видов пчёл, собранных в Зейском заповеднике, принадлежат к четырём основным группам. Бореальных таёжных видов, обитающих в умеренном климате северного полушария, обнаружено немного (6 видов – 5,3%), несмотря на бореальный характер лесов. В связи с этим возникает задача о более подробном обследовании подгольцового и гольцового поясов хребта Тукурингра. На долю суббореальной группы отнесены 26 видов пчёл (19,3%), характерных для неморальной области (хвойно-широколиственные и смешанные лиственничные леса – берега реки Гилюй и юго-восточная часть Гилюйского залива в заповеднике). В этой группе присутствуют виды, обитающие южнее, большая часть их мест обитания вдоль береговой линии реки Гилюй ушла под воду при заполнении Зейского водохранилища. Доля температных видов, широко распространённых в Палеарктике, значительна и составляет 18 видов – 13,5% от выявленной в настоящее время фауны пчёл заповедника. Это виды, которые населяют хорошо прогреваемые опушки светлохвойной тайги и южные склоны хребта Тукурингра, также встречаются гораздо южнее по региону.

Полизональные виды пчёл захватывают широкую область от севера европейской части до севера Африки и Сахалина и Японских островов на востоке Палеарктики. Если следовать принципу эврибионтных свойств полизональных видов, то решающим фактором распространения пчёл по широтной составляющей будет являться их полилектность. Виды пчёл, приспособленные к широкому спектру природных условий на юге своего ареала, летят в два или несколько поколений (роды Hylaeus , Megachile ), а на севере мы наблюдаем всего одно поколение с растянутым периодом лёта [8]. Либо вид характеризуется не

Рис. 2. Соотношение типов ареалов для локальной фауны пчёл Зейского заповедника

Fig. 2. Habitat types ratio for the local fauna bees at Zeysky Reserve таким протяжённым сроком лёта, как в южной части ареала (некоторые шмели р. Bombus). К по-лизональной группе отнесена большая часть пчёл, встреченных в заповеднике, – 83 вида (61,8%).

Необходимо отметить, что указанные соотношения со временем изменятся – на момент подготовки статьи не определёнными остаются представители сем. Halictidae.

По долготной составляющей выделены девять групп. Особый комплекс составляют пчёлы космополитической группы (полизональные), расселённые человеком по всей планете (составляют 1,5% от всех известных видов: Megachile rotundata, М. centuncularis, медоносная пчела в Зейском заповеднике не отмечена) и циркумголар-ктическая группа ареалов, объединяющих небольшое число видов, распространённых в Голарктике и Ориентальной области (9 видов – 6,7%). Значительна доля дальневосточных видов (западно-охотско–эврипацифических по Емельянову [7]). По мере изученности территории их доля, несомненно, уменьшится. В эту группу объедине- ны виды пчёл, которые отмечены на российском Дальнем Востоке, полуострове Корея, в Китае, на Японских островах (23 вида – 17,2%).

Доминирующей является транспалеарктическая группа из трёх типов ареалов. Насекомые, отнесённые к этой группе, встречаются в Северной Америке и Евразии, места обитания расположены также на севере Африки – это один из многовидовых комплексов, объединяет 50 видов (37,3%). Амфипалеарктическая группа (22 вида – 16,3%) объединяет виды с разорванным ареалом, которые известны только из западной и восточной частей Палеарктики. Высокая доля видов амфи-палеарктической группы может быть объяснена недостаточной изученностью центральных и северных районов Сибири и Дальнего Востока по сравнению с Европой и югом Дальнего Востока. Вероятно, какая-то часть этих видов со временем будет отнесена в транспалеарктическую группу.

Выделено небольшое число видов (11 – 8,3%), обитающих на Евразийском континенте восточнее Урала – восточнопалеарктическая группа. Также выделена группа сибиро-дальнево-сточных видов – 8 (6,1%), предпочитающих широколиственные и смешанные леса с опушками между таёжной и степной зонами. Отдельно выделен евразиатский комплекс, состоящий из трех видов (2,3%), обитающих только на Евразийском континенте.

Заключение

Впервые выполнен анализ ареалов насекомых для данной территории, основанный на сборах пчёл, который подтверждает неоднородность локальной фауны Зейского заповедника в целом. Проанализированы ареалы 134 видов из 6 семейств и 25 родов, собранных в настоящее время на юго-восточной части хребта Тукурингра в пределах заповедника и его охранной зоне. Выявлена недостаточная изученность видового состава пчёл подгольцового и гольцового поясов хребта Туку-рингра в пределах заповедника.

Проведённый ареалогический анализ представителей надсемейства Apoidea заповедника подтверждает наличие комплекса фаун, сформировавшегося в результате «… сложнейшей комбинации различных факторов, …» [3]. Расположение территории непосредственно вдоль долины реки, протекающей в южном направлении, оказывает большое влияние на состав и особенности структуры фауны насекомых в целом.

На исследуемой территории сложился комплекс из 20 типов ареалов (хорологических групп). Они распределены по долготной составляющей ареала, включающей девять групп: космополитическая (2 вида – 1,5%), циркумголарктическая (9 видов – 6,7%), амфиголарктическая (6 –4,5%), транспалеарктическая (50 – 37,3%), евразиатская (3 – 2,2%), амфипалеарктическая (22 – 16,3%), восточнопалеарктическая (11 – 8,3%), сиби-ро-дальневосточная (8 – 5,9%), дальневосточная (23 – 17,2%). Высокая доля видов амфипалеар-ктической и дальневосточной групп, вероятно, связана с недостаточной изученностью фауны пчёл центральных и северных районов Сибири и Дальнего Востока по сравнению с европейской частью Евразии. По широтной составляющей выделены четыре группы: бореальная (6 видов – 5,2%), суббореальная (26 – 19,3%), температная (18 – 13,5%), полизональная (83 – 61,8%) – самая многовидовая. Возможно, со временем часть этих видов можно будет отнести в транспалеарктическую группу. Эндемики на изучаемой территории пока не обнаружены.

Статья подготовлена при выполнении госзадания на 2024 год № 051-00003-24-01 ФГБУ

«Зейский государственный природный заповедник». Выражаю огромную благодарность д.б.н. Валерию Александровичу Мутину за неоценимую помощь и советы в анализе и подготовке публикации.

Список литературы Ареалогическая характеристика фауны пчёл ( Hymenoptera : Apoidea : Apiformes ) Зейского заповедника (Амурская область)

- Биоразнообразие биомов России. Равнинные биомы / под ред. Г.Н. Огуреевой. М.: ИГКЭ, 2020. 623 с.

- Васильев В.Н. Ботанико-географическое районирование Восточной Сибири // Ученые записки Ленинградского педагогического института им. Герцена. 1956. Т. 116. С. 61-102.

- Городков К.Б. Трехмерная климатическая модель потенциального ареала и некоторые ее свойства. Ч. I // Энтомологическое обозрение. 1985. Т. 64, № 2. С. 295-310.

- Городков К.Б. Трехмерная климатическая модель потенциального ареала и некоторые ее свойства. Ч. II // Энтомологическое обозрение. 1986. Т. 65, № 1. С. 81-95.

- Городков К.Б. Динамика ареала: общий подход. Ч. III. Динамика ареала под воздействием биотических факторов // Энтомологическое обозрение. 1997. Т. 76, № 1. С. 86-110.

- Дудов С.В. География ботанического разнообразия хребта Тукурингра (на примере Зейского государственного природного заповедника): дис.... канд. геогр. наук. М.: МГУ, 2016. 169 с.

- Емельянов А.Ф. Предложения по классификации и номенклатуре ареалов // Энтомологическое обозрение. 1974. Т. 53, вып.3. С. 497-552.

- Игнатенко Е.В. К фауне и экологии пчёл (Hymenoptera: Apoidea) Зейского заповедника (Амурская область) // Биота и среда заповедных территорий. 2020. № 4. С. 51-67.

- Игнатенко Е.В., Кочетков Д.Н. Новые данные по фауне пчёл (Hymenoptera: Apoidea) Амурской области // Амурский зоологический журнал. 2022. Т. 14, № 3. С. 416-425.

- Карта почвенно-экологического районирования Российской Федерации. Масштаб 1:2500000 / И.С. Урусевская, И.О. Алябина, B.П. Винюкова и др. М., 2013. 16 с.

- Кривохатский В.А., Емельянов А.Ф. Использование выделов общей биогеографии для частных зоогеографических исследований на примере палеарктической фауны муравьиных львов (Neuroptera, Myrmeleontidae) // Энтомологическое обозрение. 2000. Т. 73, № 3. C. 557-578.

- Мутин В.А. Хорологическая структура населения мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) горных темнохвойных лесов Нижнего Приамурья // Чтения памяти А.И. Куренцова. 2011. Вып. XXII. С. 167-175.

- Насулич Л.Ф. Физико-географическое районирование Амурской области // Зейско-Буре-инская равнина. М.: АН СССР, 1958. С. 5-34.

- Новороцкий П.В. Тепловой баланс среднегорных районов: на примере юга Дальнего Востока. Владивосток: ДвНЦ АН СССР, 1984. 130 с.

- Сергеев М.Г. Зональная смена местообитаний и концепция трёхмерной организации ареала вида // Евразиатский энтомологический журнал. 2010. № 9 (2). С. 150-168.

- Levchenko T.V., Byvaltsev A.M., Proshchaly-kin M.Yu. Family Apidae // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / eds. A.S. Lelej, M.Yu. Pro-shchalykin, V.M. Loktionov. Saint Petersburg: Zoological Institute of RAS, 2017. P. 309-332.

- Proshchalykin M.Yu. Family Colletidae // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / eds. A.S. Lelej, M.Yu. Proshchalykin, V.M. Loktionov. Saint Petersburg: Zoological Institute of RAS, 2017. P. 257-262.

- Proshchalykin M.Yu., Astafurova Yu.V. Family Melittidae // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / eds. A.S. Lelej, M.Yu. Proshchalykin, V.M. Loktionov. Saint Petersburg: Zoological Institute of RAS, 2017. P. 293-294.

- Proshchalykin M.Yu., Astafurova Yu.V., Sido-rov D.A. Family Andrenidae // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / eds. A.S. Lelej, M.Yu. Proshchalykin, V.M. Loktionov. Saint Petersburg: Zoological Institute of RAS, 2017. P. 263-276.

- Proshchalykin M.Yu., Fateryga A.V. Family Megachilidae // Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Vol. I. Symphyta and Apocrita: Aculeata / eds. A.S. Lelej, M.Yu. Proshchalykin, V.M. Loktionov. Saint Petersburg: Zoological Institute of RAS, 2017. P. 295-308.

- Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora / H. Meusel, E. Jäger, E. Wein-ert. Jena, 1965. 583 p.