Аргентинский период творчества Степана Эрьзи (1927-1950): поиски и обретения

Автор: Розенберг Наталия Абрамовна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Поставлена проблема исследования творчества одного из выдающихся мастеров русского зарубежья - Степана Эрьзи, создавшего в Аргентине несколько сотен скульптур. Малоизучены их специфика, связь с культурой страны, не проведен культурологический и искусствоведческий анализ. Вместе с тем выявление причин, по которым аргентинцы воспринимают его искусство в соотнесенности с собственно аргентинским, вступает важной исследовательской задачей. Тем более что выставки С. Эрьзи последних лет, проведенные в Буэнос-Айресе, Москве и Санкт-Петербурге, были успешными. Новизна работы объясняется уникальностью творчества С. Эрьзи, обусловленной его двойной ментальностью. Он воспринимал мир не только как русский, но и как аргентинец. Новые культурные смыслы обозначены в проблематике его скульптур и в самом изобразительном языке. Пребывание С. Эрьзи в Аргентине рассмотрено в контексте процессов формирования национального искусства, в том числе на примере синтеза архитектуры и скульптуры репрезентативных сооружений, созданных европейскими мастерами. Хотя для Аргентины 20-40 годы XX в. были эпохой процветания, местные архитекторы заявят о себе только в 1930-е гг. Многие из них творили и в Европе, и в Аргентине. Интерес к искусству С. Эрьзи перед его первой выставкой в Буэнос-Айресе был подготовлен прессой. В статьях подчеркивалось, что скульптор покажет произведения, с успехом продемонстрированные в 1926 г. в Париже. Зрители убедились в высоком профессионализме и жанровом многообразии работ мастера. Через год после приезда С. Эрьзя все меньше обращается к мрамору и бронзе, все более - к дереву местных тропических пород, кебрачо и альгарробо. Они обладали исключительной плотностью, большим количеством цветовых оттенков, выразительной фактурой. Произведения С. Эрьзи сложились в циклы: портреты, ню, монументальные образы гениев человечества, тема материнства. Смелое изменение иконографических канонов отличает лучшие произведения мастера.

Модерн, сюрреализм, интуитивизм, иррациональность, иконография, национальное самосознание, национальный характер, кебрачо, степан эрьзя

Короткий адрес: https://sciup.org/149134095

IDR: 149134095 | УДК: 73.03(82)61927/19509 | DOI: 10.24158/fik.2020.10.16

Текст научной статьи Аргентинский период творчества Степана Эрьзи (1927-1950): поиски и обретения

Аргентина была и остается страной, открытой миру. Признание здесь искусства нашего соотечественника С. Эрьзи (1876–1959) [1, c. 648–650], очевидно, является закономерным. Годы, прожитые в Аргентине (1927–1950), составили особый период его творчества, изменивший проблематику, стилистику, сам материал его произведений. Внимание аргентинцев к творчеству

∗ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 20012–00428.

скульптора вызвала уже первая выставка в Буэнос-Айресе в 1927 г. Это были произведения, незадолго до этого показанные в Париже, – среди них «Кричащий Христос», «Иоанн Креститель», «Расстрел», «Рабочие со знаменем», «Калипсо», «Леда и лебедь», «Ева». Удивляли жанровое разнообразие и мастерское владение различными материалами, тем более что С. Эрьзя сводил участие помощников к минимуму, а работая в мраморе и цементе, вообще обходился без них.

Так впервые соприкоснулись два мира – мир зрелого мастера, имевшего европейскую известность, и мир культуры страны, чуткой к европейскому искусству и вместе с тем по-своему перерабатывавшей европейские образцы. Какой мир открылся С. Эрьзе? Буэнос-Айрес 20-х гг. прошлого столетия предстал перед ним в многообразии величественных архитектурных сооружений, таких как Кафедральный собор, неоднократно перестроенный со времен колониальной эпохи и завершенный только в 1942 г. в неоклассицистическом стиле итальянскими и французскими архитекторами. Дворец, в котором заседало правительство, Casa Rosada (Розовый дом), напоминал итальянское палаццо Возрождения и был построен из розоватого камня тоже европейскими архитекторами.

Население не смущало, что отдельные кварталы столицы заметно отличались от других по архитектуре. В стиле модерн с изысканным декором особняков был застроен квартал Реколетта, его еще называли «Новым Парижем», там жили состоятельные горожане. Эта архитектурная среда не казалась С. Эрьзе чуждой – он больше 8 лет жил в Италии и Франции, контрасты больших городов были ему известны. Однако, пожалуй, только в Аргентине скульптурный декор общественных зданий приобрел на рубеже XIX–XX вв. особую пышность. Так, фасад Casa de la cultura (Дома культуры) был увенчан фигурами бронзовых пятиметровых нимф в развевающихся одеждах, общий вес композиции 4 т. «Теневой город» открылся ему на кладбище Реколетта, с его протяженными улицами склепов и сложными мраморными композициями возле них. Мастерски выполненные, но все же несколько отстраненные, манерные, они удивляют даже наших современников. Возможно, дело в ином, нежели европейское, отношении к смерти. Для ушедшего земное время навсегда остановилось, он пребывает в другом мире без имени и плоти, поэтому на стене склепа нет дат и имен. Только имя родоначальника – того, кто первым здесь упокоен. Потомки знают, где их склеп на кладбище Реколетта. В новеллах Х. Борхеса есть персонажи, смысл жизни которых заключается в том, чтобы накопить денег на достойное погребение именно на этом кладбищe [2].

История страны увековечена в мемориальных монументах. Победу в войне за национальную независимость в 1816 г. принесла армия под предводительством генерала Сан Мартина. Его гробница находится в Кафедральном соборе. На центральной площади возвышается монумент, который венчает бронзовая конная статуя Либертадора (Освободителя).

Рисунок 1 - О. Даймон. 1863 г. Памятник генералу Сан Мартину. Бронза, гранит. Буэнос-Айрес, Аргентина

В 1863 г. ее создал французский скульптор О. Даймон. В начале XX в. правительству Аргентины показалось, что монумент недостаточно величественный. На его постаменте в 1910 г. появились бронзовые пятиметровые аллегорические фигуры, которые символизировали глав- ные победы Сан Мартина. Это произведения немецкого скульптора Г. Эбермейна. Во всех странах Южной Америки поставлены памятники Х. Колумбу, но вряд ли где-либо есть памятник более грандиозный, чем в Буэнос-Айресе. Он был выполнен в Италии по заказу богатой и влиятельной итальянской общины города. С этой особенностью местного уклада, когда заказ делает национальная община, С. Эрьзе пришлось не раз столкнуться.

С 1910 по 1923 г. над монументом Х. Колумбу в Риме работал скульптор А. Зоччи, создавший шестиметровую мраморную фигуру мореплавателя, стоящего в спокойной торжественной позе. Общая высота колонны из каррарского мрамора с фигурой – 26 метров, цоколь представляет собой мощное четырехугольное основание, по сторонам которого расположены аллегорические мифологические фигуры и рельефы на темы основных событий жизни Х. Колумба и его сподвижников. Это сооружение из мрамора весом 623 т по морю было доставлено в Буэнос-Айрес. Инженерная сторона монтажа монумента, обработка его фундамента и особой полости под ним свидетельствуют о мастерстве аргентинских архитекторов и строителей.

Эпоха 1920–40 гг., когда Аргентина была богатым процветающим государством, оставила след в ее облике, выразилась в стремлении к созданию грандиозных памятников, обилии скульптуры на площадях и парках. Страна не только чтила своих героев, но и отдавала должное современникам. Президенту М.Т. Альвеару (1922–1928) при жизни был поставлен памятник за заслуги перед государством. В 1910–1923 гг. над ним работал знаменитый французский скульптор А. Бурдель. Ему великолепно удалось передать портретное сходство, и в целом памятник отличается ясностью и лаконизмом общей композиции, без мифологических фигур и аллегорий. Стиль С. Эрьзи тоже был чужд многословию модерна и несколько старомодной академичности неоклассицизма, поэтому первая заказная работа, выполненная им в Аргентине, стала психологически точным бюстом президента И. Ирригойена (1916–1922), предназначенным для Каса Росада. Вторая – связана с глубоко пережитой скульптором личной потерей. Он выполнил бюст-урну писателя О. Кироги (1878–1937), который был его другом. Оба произведения сделаны из дерева кебрачо.

Круг знакомств С. Эрьзи после выставки 1927 г. был разнообразен: это и посетители экспозиции и мастерской, и художественные критики, и сотрудники советского торгового представительства Южамторг, работавшего в Аргентине до 1935 г., и известные литераторы. Буэнос-Айрес был центром притяжения латиноамериканских интеллектуалов, творческие встречи, многолюдные публичные дискуссии были обычным явлением. Процесс самоопределения и самопостиже-ния культур Нового Света полнее всего проявился в литературе. Национальное самосознание аргентинцев символизировал герой эпоса Х. Фернандеса (1872, 1876) гаучо М. Фьерро [3, c. 7].

С. Эрьзя не стремится к публичности, его мастерская находилась в стороне от людных улиц. Постепенно он понимает, насколько велики различия между жизненным укладом, привычками и духовным миром горожан и простых людей, населявших небольшие городки на побережье Параны, спрятанных в глубине провинций Мисьонес и Чако селений гаучо и оставшихся после недавних кровавых войн, особенно завоевания пустыни, стоянок коренных жителей страны – индейцев охотников и рыболовов. Именно им посвящено творчество О. Кироги, в произведениях которого обычные люди терпят бедствия не только по вине жестоких хозяев, но и потому, что не в силах противостоять могуществу природы, персонифицированной в образах стихий и в виде беспощадных обитателей сельвы. Мистическая атмосфера присуща этим произведениям.

Знакомство С. Эрьзи с сокровищами природы Аргентины началось неожиданно и столь же неожиданно продолжилось. Однажды на пристани он увидел, как шла погрузка больших коряг какого-то темного дерева. Уже с первого взгляда скульптора удивила мощь, причудливая форма и неожиданный, непривычный цвет дерева под названием кебрачо. Даже кора обладала особым рельефом, и эту особенность скульптор сразу заметил. Он пробует обрабатывать блоки, привезенные с пристани, и понимает, что упорство породы сломить будет трудно. Инструменты, пригодные для работы с мрамором, не подходили для кебрачо. С. Эрьзя конструирует новые механизмы для передвижения частей ствола и обработки их поверхности сжатым воздухом. Впервые в руках мастера возникает материал, который сам диктует нужные решения, и впервые фактура, цвет, неожиданные оттенки, проявляющиеся по мере обработки, ведут руку мастера.

В 1927 г. С. Эрьзя создал несколько первых произведений из кебрачо – это головы. Их размеры разные – от 23 до 66 см в высоту. Иногда фактура коры преобладает в композиции, окружает лицо и руки, выступающие из блока и гладко отшлифованные, но возникает и другой тип композиций, в которых в равновесии находятся сохраненная, лишь слегка обработанная бугристая структура дерева и отшлифованная поверхность головы с едва обозначенной мимикой. С. Эрьзе всегда удавалось придать головам индивидуальность, настроение. Его привлекает новый тип красоты латиноамериканок – так возникают образы женщин из Боливии, Чили, Парагвая, даже индейских, но преобладают аргентинки.

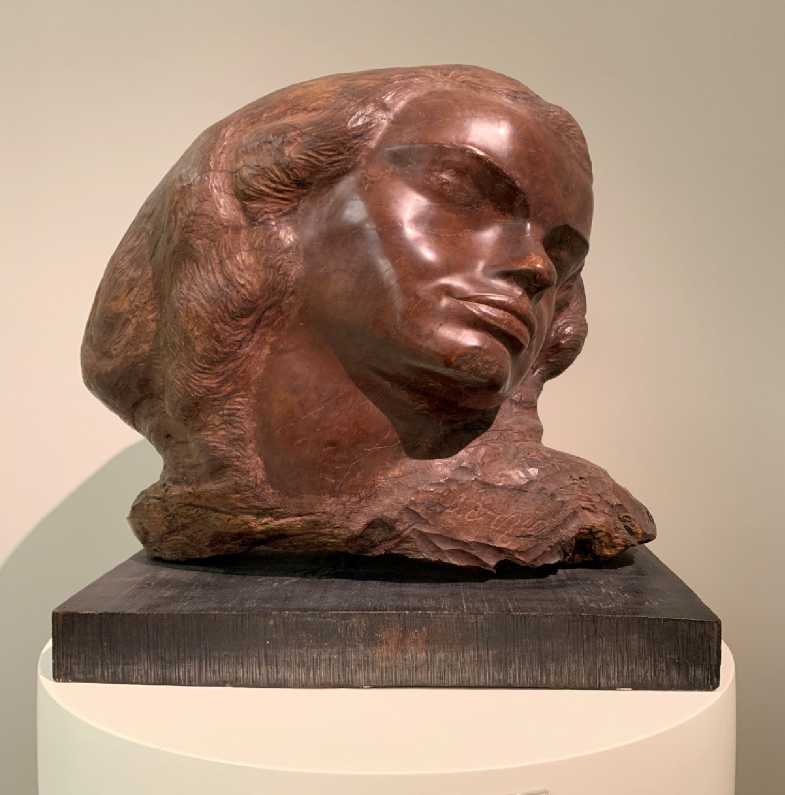

Рисунок 2 – С. Эрьзя. 1944 г. Каприз. Кебрачо. МРМИИ, г. Саранск

Женские портреты скульптора говорят тем же языком, что и стихи его современников – поэтов Аргентины и других стран Латинской Америки. Мотивы грезы, сновидений, чего-то мимолетного, грусти характерны для искусства модерна. Именно поэтому глаза на портретах часто закрыты, голова откинута, великолепные пышные волосы развеваются. Нюансируя цвет, скульптор следует особенностям материала. Так, холодные синеватые пряди волос и синеватые тени на лице, даже если оно светлого коричневого оттенка, создают эффект меняющегося освещения. Головы и собственно портреты живописны. Произведения С. Эрьзи оставляют ощущение загадки. Журналист из известной газеты спросил его о существовании моделей для его портретов аргентинок. На что скульптор ответил: «Их нет, я много наблюдаю и в результате этих наблюдений рождается образ. Как семя прорастает в земле… Каждая голова – результат моей жизни здесь, моего стремления понять людей и порядок вещей, который здесь есть» [4, p. 79–80]. Создание значимого произведения – итог длительных поисков сути национального характера, как говорил С. Эрьзя о цели работы. Так возникли «Душа» (1944), «Обнаженная» (1930), «Мать и сын» (1929), открывшие новые смыслы в понимании художником экзистенциальных ценностей. Все они выполнены из кебрачо.

«Обнаженная», очевидно, самое целомудренное произведение в ряду ню, созданных скульптором. Юная девушка, словно смущающаяся своей расцветающей красоты, – идеал нежности и женственности. Ее золотистое тело, кажется, впитало свет утреннего солнца. Скульптура, выполненная в рост, принесла мастеру большой успех. Только благодаря случаю С. Эрьзе удалось получить большой запас кебрачо и отобрать нужные деревья прямо на местах разработок. Английская компания, которая имела концессию на разработки, дала скульптору возможность побывать в тропических лесах провинции Чако в знак благодарности за удачно выполненный заказ. С. Эрьзя провел в джунглях в 1929 г. целый месяц. Он и его проводник К. Скеноне продвигались на лошадях, лодке, спасаясь по ночам от диких животных, а днем от змей, москитов и клещей. В этой поездке С. Эрьзя открыл для себя альгарробо, древесина которого имеет теплый золотистый цвет. Эту породу он использовал для монументальных портретов. Драгоценный материал дорого обошелся С. Эрьзе – после возвращения в Буэнос-Айрес ему пришлось лечить руки и ноги, на которых от укусов клещей остались глубокие раны [5, с. 469]. Однако теперь в его распоряжении имелись тонны древесины. Компания доставила в Буэнос-Айрес кебрачо и аль-гарробо в нескольких вагонах.

Рисунок 3 – С. Эрьзя. 1930 г. Обнаженная. Кебрачо. МРМИИ, г. Саранск

Подлинным торжеством жизни, ее плодоносных сил стала скульптура «Мать с сыном». В движении крепкого малыша, рвущегося наружу, тело которого вписано в объемы тела матери, в почти звериной цепкости, с которой мать охватывает тело сына, в особенностях движения ее стоп видны черты новой эстетики. Композиция органично вписана в массу темного кебрачо, и с каждым новым ракурсом при ее обходе обнаруживаются новое качество и особая связь со средой. В этом произведении С. Эрьзи проявляется полное отличие от европейской трактовки мотива материнства.

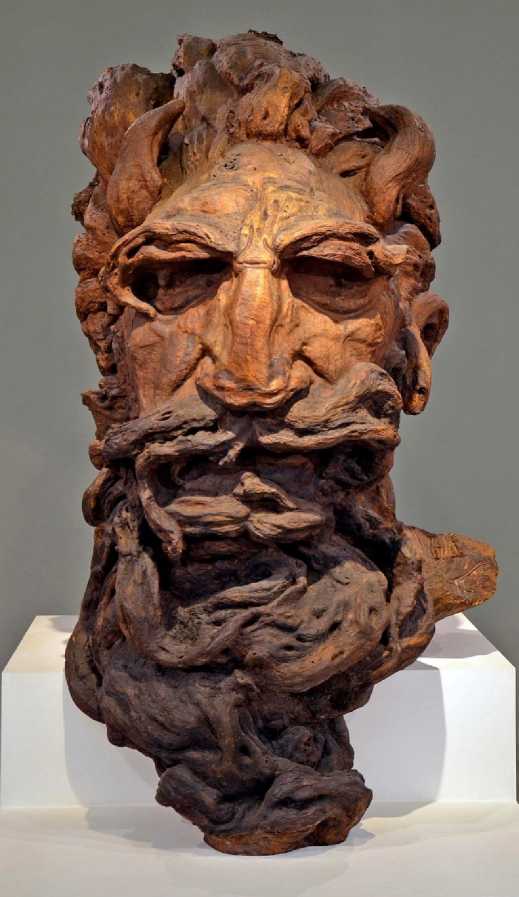

В Аргентине иным становится понимание подвига, меняется тип героя. Больше не возникает контекста социальной ситуации, как это было в работах, выполненных на Урале или в Баку. С. Эрьзя создает образы знаменитых личностей мировой и отечественной истории, продолжает развивать библейскую проблематику. Очевидны аскетизм его героических образов, стремление воплотить страстное и мучительное борение человека в поисках смысла бытия, необходимости сделать выбор. В искусстве С. Эрьзи появляется новый жанр – монументальный портрет. Очевидно, они неслучайно созданы на протяжении сравнительного маленького промежутка времени. Портрет Н. Гоголя – в 1928 г., Л. Толстого – 1930-м, А. Невского – 1931 г. Дважды скульптор обращался к образу пророка Моисея – в 1932 и 1937 гг. К образу Л. Толстого скульптор возвращается через 20 лет после «Философа» (1909) – произведения, в котором борьба мыслителя за право быть самим собой трактована посредством очевидной метафоры: высвобождения обнаженного старческого тела из плена вязкой массы. Антитеза телесного и духовного здесь очевидна. Л. Толстой аргентинского периода совсем другой. Все внимание скульптора сосредоточено на мощных объемах головы мыслителя (размеры скульптуры 133 × 84 × 84 см). С. Эрьзя использовал для портрета цельный объем альгарробо и применил для передачи развевающихся волос и бороды корни дерева. Духовная мощь Л. Толстого проявлена в выражении решимости и напряжении всех черт лица. Насуплены брови, морщится высокий лоб, некая угроза и вызов затаились в глубоко посаженных глазах. Это узнаваемый облик русского человека с нарочито подчеркнутыми простонародными чертами. Кажется, ветер овевает эту голову. Мимика лица не только выразительна, но и подвижна. Мастерское использование материала – гладких форм лица в контрасте с формой волос, поднятой клубящейся массой над объемом головы, – передает ощущение движения навстречу порыву ветра. В этом портрете голова становится средоточием интеллектуальных и духовных сил личности. Из ствола кебрачо в двойном портрете вырастают головы К. Маркса и В. Ленина (1928) – метафора, в которой исторический процесс аналогичен природному. Примечательно, что в чертах лица В. Ленина просматривается вовсе не волжский прототип, а латиноамериканский. Образный строй монументальных портретов говорит об ином, нежели прежде, соматическом сознании скульптора.

Ярчайшим творением С. Эрьзи аргентинского периода стала монументальная скульптура «Моисей» (размеры 197 × 100 × 115 см). В каноничном, казалось бы, образе подчеркнуты внутреннее волнение и сосредоточенность. Сложно проработаны объемы головы – глазные впадины, выступающий нос, линия рта, подчеркнутая усами и тяжелыми массами бороды. Игра светотени усиливает общее впечатление. В этом образе очевиден диалог с великим Микеланджело, перед гением которого С. Эрьзя преклонялся всю жизнь. Он создал другого Моисея, не полного величия от сознания выполненного долга, а сомневающегося даже после получения скрижалей Завета, – абсолютно современное прочтение библейского текста. Аргентинцы единодушно восприняли это произведение с восхищением.

Рисунок 4 – С. Эрьзя. 1932 г. Моисей. Альгарробо. МРМИИ, г. Саранск

Один из самых парадоксальных критиков того времени, О. Виньоль, рассуждает не только о самом произведении, но и о творческом процессе, в результате которого оно родилось: «В ежедневном общении я ощутил, как работает Стефан Эрьзя и как он вникает в суть таинственного мира деревьев... Плотность земли, случайный камень, изгибы травы через два-три столетия воплощаются в причудливой изменчивости запавших глаз Моисея, его лба, пророческой бороды, усов… Эта голова, сотворенная его гением, есть и выходка Господа Бога, плод его фантазий. С которой он, Бог, может играть с художником» [6, с. 13, 15, 16].

Интуитивизм, иррациональное объяснение мира, имело для латиноамериканской культуры принципиальное мировоззренческое и философское значение, было ее типологическим свойством. Предположительно в 1940-е гг. С. Эрьзя создает непривычное для всех, кто был знаком с его творчеством, произведение «Танец».

Рисунки 5 – С. Эрьзя. 1932 г. Танец. Кебрачо. МРМИИ, г. Саранск

Из покрытого корой ствола кебрачо вырастают четыре женские фигуры, охваченные единым вихревым движением. Взметнувшиеся вверх, данные только намеком руки, продолжают движение. В каких джунглях мог скульптор видеть этот заклинательный танец вечных богинь? От привычного воплощения танца с изяществом отточенных движений здесь нет ничего. Природа сама дала в руки мастеру материал для создания собственного образа. Кажется, что С. Эрьзя приблизился к приемам сюрреализма, но это творение осталось единственным среди его произведений. Его можно было бы сопоставить только с «Матерью-землей» (1940-1945) С. Витулло, предназначенной для скульптурного комплекса в память Х. Эрнандесу со сходным восприятием непостижимой мощи и изменчивости вечно рожающей Природы, - пантеистическое по своей сути сознание. Однако С. Витулло принадлежал к другому поколению аргентинских скульпторов, которые жили в Париже, учились у А. Бурделя и А. Майоля и, только получив признание в Европе, возвращались в Аргентину. Они не работали с кебрачо и альгарробо, предпочитая бронзу и мрамор, и следовали новейшим веяниям в европейском искусстве.

Рисунки 6 – С. Эрьзя. 1932 г. Танец. Кебрачо. МРМИИ, г. Саранск

В Аргентине С. Эрьзю называли «покоритель кебрачо», ведь даже индейцам не под силу было его обработать. С их потомками, метисами и креолами Чако, скульптор подружился, даже учил своего проводника по джунглям К. Скеноне скульптуре. Провинциальным мастерам еще предстояло сказать свое слово в искусстве страны.

С. Эрьзя ясно объяснил, почему он предпочитал дерево как материал мрамору и глине. Он говорил, что дерево – это живой организм, который имеет возраст, по его венам течет кровь. Работая с деревом, скульптор не ощущает инертность материала, он чувствует его тепло, словно материал живой. Творец может продолжить, вдохнуть в него новую жизнь [7, p. 79].

Эти мысли принадлежали мастеру, который уже 20 лет работал с деревом. Таким образом, создавая мир из скульптур, выполненных в дереве, С. Эрьзя открыл аргентинцам неповторимые художественные качества материала. Природное достояние страны стало еще и ценностью духовной. Тем самым он сделал новый шаг в понимании того, что сами аргентинцы называют сегодня «аргентинидад» (быть аргентинцем).

Ссылки:

-

1. Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья : биографический словарь. СПб., 2000. 716 с.

-

2. Borges J.L. Ficciones. Buenos Aires, 1997. 218 p.

-

3. Эрнандес Х. Мартин Фьерро / пер. с исп. М. Донского. М., 1972. 303 с.

-

4. Zaldivar I.G. Erzia. Buenos Aires, 2003.

-

5. Скульптор Эрьзя : книга-альбом / авт.-сост. М.Н. Баранова, В.С. Ионова. Саранск, 2006. 567 с.

-

6. Vinol O. Las obras escodidas de Stephan Erzia // ГРМ. Ф. 102. Ед. хр. 57. С. 13, 15, 16.

-

7. Zaldivar I.G. Op. cit. P. 79.

Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Аргентинский период творчества Степана Эрьзи (1927-1950): поиски и обретения

- Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья: биографический словарь. СПб., 2000. 716 с

- Borges J.L. Ficciones. Buenos Aires, 1997. 218 p

- Эрнандес Х. Мартин Фьерро / пер. с исп. М. Донского. М., 1972. 303 с

- Zaldivar I.G. Erzia. Buenos Aires, 2003

- Скульптор Эрьзя: книга-альбом / авт.-сост. М.Н. Баранова, В.С. Ионова. Саранск, 2006. 567 с

- Vinol O. Las obras escodidas de Stephan Erzia // ГРМ. Ф. 102. Ед. хр. 57. С. 13, 15, 16

- Zaldivar I.G. Erzia. Buenos Aires, 2003. P. 79.