Архаика и неоархаика как объект изучения и предмет преподавания в общественных дисциплинах в вузах

Автор: Николаева Ульяна Геннадьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Социология образования

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается роль архаики и неоархаики как принцип интерпретации современных явлений в экономической и социальной жизни в преподавании экономических и культурологических дисциплин, а также социальной и экономической антропологии.

Архаика, неоархаика, политаризм, периферийный капитализм, внеэкономические отно- шения, силовое давление

Короткий адрес: https://sciup.org/148320628

IDR: 148320628

Текст научной статьи Архаика и неоархаика как объект изучения и предмет преподавания в общественных дисциплинах в вузах

мест в государственном аппарате, с каждым из которых было связано право на получение определенной доли прибавочного продукта, причем число этих мест всегда было ограниченным. Возглавлял эту чиновничью корпорацию политарх, он был главным распорядителем (но не собственником) общеклассовой собственности. Каждый член господствующего класса был включен в эту систему, причем только определенное место человека в политосистеме и делало его членом господствующею класса. Лишившись места в политосистеме, человек терял право на долю прибавочного продукта и выбывал из состава данного класса.

Корпоративная общеклассовая частная собственность с необходимостью предполагает регулярное насилие как по отношению к непосредственным производите-

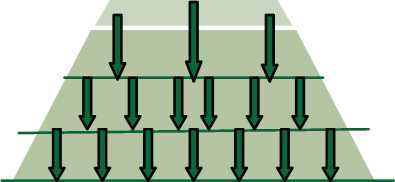

ПОЛИТАРХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ (ПОЛИТАРИСТЫ)

ПРИБАВОЧНЫЙ ПРОДУКТ

ПОЛИТАРНО-ЗАВИСИМЫЕ РАБОТНИКИ (ПОЛИТАРИИ)

Рис. Структура политаризма

лям, так и по отношению к самим представителям государственного аппарата, склонным к превращению общеклассовой собственности в персональную. Террор, расправы, запугивание - обычные методы укрепления общеклассового господства и поддержания внутриклассовой монолитности.

Общеклассовая частная собственность определяет характер взаимоотношений государственного аппарата как корпоративного частного собственника и производителей материальных благ: весь избыточный продукт присваивается государством в виде налогов и распределяется между членами бюрократического аппарата согласно их месту в чиновничьей иерархии. Политаризм - это и есть «азиатский способ производства», который возник на Древнем Востоке в конце IV тысячелетия до н.э. (сначала в Египте и Месопотамии, затем в Индии и Китае). Как свидетельствуют современные исторические исследования, именно политарная общественноэкономическая формация(а вовсе не рабовладельческая) была первой классовой формацией, пер- вой формой так называемого цивилизованного общества.

Структура политаризма может быть представлена следующей схемой (рис.).

Важнейшим заблуждением, на мой взгляд, препятствующим правильному пониманию современных процессов в странах с «переходной» экономикой, включая Россию, выступает практически всеобщее признание того, что в бывшем Советском Союзе и в странах бывшего социалистического лагеря произошло крушение именно социализма и происходит переход от социализма к капитализму. Построение адекватной интерпретационной модели происходящей социально-экономической трансформации невозможно без четкого представления о том, с какого собственно «старта» начинается «переход» к новой экономике и каково направление, перспектива, «конечная точка» изменений, т.е. к какому именно типу общества и экономики приходят страны в результате проведения «реструктуризации» и втягивания в глобальную экономическую рыночную систему.

Изучение архаических экономических структур и открытие универсального распространения в истории такой разновидности раннеклассовых систем, как политарная, существенно меняют представление о советском обществе как об обществе социалистическом, а постсоветском обществе как об обществе, осуществляющем переход от социализма к капитализму. Нет необходимости доказывать, что в Советском Союзе и в странах социалистического лагеря никакого социализма в том понимании, которое было предложено в свое время К. Марксом и Ф. Энгельсом, не было. Всем известны материалы многолетних дискуссий о сущности советского строя. Эвристической ценностью, как мне представляется, обладает концепция неополитаризма Ю.И. Семенова [13]. Общеклассовая частная собственность возникла (помимо, конечно, воли революционного меньшинства) и в Советском Союзе. Террор, расправы, запугивание - обычные методы укрепления общеклассового господства и поддержания внутриклассовой монолитности как в древних политарных, так в и неополи-тарных (индустрополитарных) обществах. Поэтому внеэкономические понятия «террор», «насилие», «репрессии» оказываются в самой сердцевине именно экономических отношений: без систематического насилия невозможна именно экономика соответствующих политарных обществ. У такого рода насилия нет никаких рациональных объяснений, поэтому бессмысленно рассуждать - обоснованы были репрессии или нет, виноватые или безвинные попали под колесо государственного террора. В полной произвольности и случайности при выборе жертв собственно и заключался смысл сталинских репрессий: «врагом народа» мог оказаться кто угодно. Потому что функции политарного террора - устрашение, а не наказание.

Все это принципиально меняет наши представления о сущности тех социально-исторических

событий, которые происходят в современном обществе: в современной постсоветской России протекают специфические процессы перехода от экономики политарной к экономике периферийно-капиталистической. Такой переход сопровождается возрождением множества архаических экономических структур и форм экономического взаимодействия.

Расщепление общеклассовой собственности на персональную собственность отдельных представителей господствующего класса - это одновременно процесс разложения политаризма. Коррупция чиновников, блат, взяточничество и должностные преступления - обязательное проявление процесса персонализации общеклассовой собственности. Без проникновения в механизмы этого универсального и чисто экономического процесса многие события поздней советской и ранней посткоммунистической истории России останутся непонятыми.

При этом интересно отметить, что конкретный механизм разложения единой коллективной общеклассовой собственности включал в себя значительное количество тех символических и полуобрядовых актов, которые опять-таки были напрямую связаны с возрождением еще более архаичных - позднепервобытных и предклассовых - структур социального и экономического поведения. Так, очевидным образом в сфере действия коррупции и взяточничества возрождался церемониальный по форме обмен подарками (дарообмен), носящий нередко, в отличие от да-рообмена первобытного, неэквивалентный характер. Под прикрытием разного рода «поздравлений» с праздниками поток дорогостоящих подарков и других материальных ценностей тек от нижних этажей власти к высшим.

Широчайшее распространение в позднюю советскую, а вслед за ней в постсоветскую эпоху приобрел услугообмен и услугоплатеж. Не имея возможности открыто распорядиться коллективной общеклассовой частной собственностью, каждый чиновник, а также просто специалист, занимающий нерядовое место в системе образования, здравоохранения, производства, торговли и т.д., создавали вокруг себя сеть услугообменных связей, которые позволяли ему персонально использовать должностные возможности, но -скрыто, неявно. Под видом «помощи» друзьям и знакомым оказывались реальные услуги, перераспределялись блага. Получившие услугу-помощь оказывались в положении должников и стремились при первой возможности компенсировать полученную услугу встречным даром или услугой. При этом действовал первобытный принцип замкнутости даро-обменных и услугообменных цепей, «чужаков» никогда не пускали. В целом же внутри создаваемой сети реализовывался принцип отложенной во времени эквивалентности отдаваемых и получаемых даров/услуг.

В результате процесса возрождения архаического реципрокного обмена в советском обществе появилась группа людей,

официально не имеющих никаких привилегий, но находящихся в ином, более выгодном положении по отношению к рядовым согражданам вследствие реального обладания неформальными преимуществами в доступе к получению благ и услуг. Не случайно выработанные связи становились основой успешной предпринимательской деятельности, чиновничьей карьеры, повышения социального успеха. Для тех, кто этих связей не имел, попытки первичного вхождения в бизнес, в профессиональный мир, в политическую деятельность наталкивались на «барьеры входа», на многочисленные невидимые препятствия. В постсоветское время эти препятствия стали носить разнообразный характер: без связей любому предпринимателю, профессионалу, социальному активисту было легко стать жертвой преступных элементов, чиновничьего произвола, социального насилия.

Все сказанное ранее о различных формах внеэкономического принуждения в докапиталистических и отчасти в современных обществах призвано обосновать мысль о том, что поли-тарные, милитарные, доминар-ные, магнарные и некоторые другие архаические формы эксплуатации были ничуть не менее эко номическими, чем современные капиталистические формы эксплуатации - все они базировались на частной собственности, все были проявлением специфических производственных отношений. И все эти специфические докапиталистические производственные отношения - не архив истории, они актуально присутствуют в современной экономической жизни развивающихся и трансформирующихся стран. Игнорирование этого факта, сведение западными экономистами всех докапиталистических моделей к «феодальным», «аграрным» или «традиционным» не позволяют раскрыть механизмы экономики переходных обществ: невозможно понять сущность перехода, не выяснив того, от чего собственно отталкивается переходное общество, что представляла собой первоначальная система, на чем она базировалась - была ли это позднепервобытная экономика, предклассо-вая, милитарно-доминарная, по-литарная, феодальная, магнар-ная и т.д.

Классообразование, как показывает история, - очень сложный процесс. Убогость упрощенной схемы капиталистического клас-сообразования, господствующей в умах западных экономистов, разрабатывающих рекоменда ции по реформированию экономик развивающихся (и трансформирующихся) стран и созданию класса капиталистов, обнаруживается везде, где сложность реальных процессов перестает быть легко понимаемой и интерпретируемой. Разрушение в соответствии с рекомендациями ряда международных организаций традиционных структур крестьянских общин в большинстве развивающихся стран привело не к созданию капиталистического рынка и фермерского хозяйства, а инициировало негативные явления - расцвет на осколках крестьянских общинных структур ранних форм эксплуатации: кабальничества, наймитства, приживальчества, милитарного (военно-принудительного) присвоения. Разрушение экономических структур государства в постсоветских странах привело тоже к неожиданному результату -расцвету коррупции, бандитизма и криминальной экономики, а по сути дела, к возрождению тех же архаических форм эксплуатации (милитарного присвоения -рэкет, крышевание), кабальничества, наймитства, рабства и др.), к появлению специфических симбиотических социальноэкономических укладов (в терминах историка А.В. Гевелин-га - «клептократического» и «плутократического») [2]. Многие «загадочные» явления экономики постсоветской России, мечущейся «между Востоком и Западом», становятся понятными, как только мы применяем к их анализу теоретический аппарат, разработанный современной экономической этнологией и исторической теорией докапиталистических обществ.

Эпоха глобализации до крайности обострила в процессах осмысления современного экономического развития проблемы методологии. Концептуальный аппарат, система экономи- ческих категорий, а также проблемы преемственности теорий в экономической науке - все это, и всегда бывшее на острие внимания теоретиков, стало актуальным, как никогда. Вдобавок переход от «социалистической» экономики к рыночной, сделавшись предметом изучения, поставил ряд таких чисто теоретических проблем, решение которых потребовало совершенно новой методологии, поскольку старые методологические принципы и подходы оказались малодейственными при исследовании всех этих новых реалий.

Наиболее общим и распространенным оказывается понимание глобализации как высшей ступени интернационализации экономики, как вступление в стадию постиндустриального общества и качественное изменение характера экономики под воздействием информационных и компьютерных технологий [4] . В данном тексте нет возможности провести даже беглый обзор и предварительный анализ подобных и многих других, появившихся последнее время концепций глобализации. Хочу обратить внимание на то, что в большинстве теорий не схватывается главного в происходящих ныне экономических процессах. Сущность глобализации, ее наиболее важные черты выявляются в первую очередь при рассмотрении сращивания экономик стран мира в некую единую экономику при одновременном подчинении национальных экономик транснациональным корпорациям. Именно такое понимание, разделяемое и автором этой статьи, сформировалось в недрах мир-системного подхода к истории и теориям периферийного капитализма, развиваемого сегодня известными зарубежными учеными, такими как И. Валлер-стайн, Р. Пребиш, Т. Дус-Сантус, Ф.Э. Кардозу, Э. Фалето, А. Агиляр, Р.М. Мирини и др. [5, 16, 17].

И процессы глобализации, разрушая традиционные государственные политические, правовые, социальные и экономические модели, не только генерируют ультрасовременные, но и вызывают к жизни прежние - архаические социально-экономические структуры.

Все сказанное приводит к выводу о необходимости формирования нового взгляда как на сущность глобализации, так и на вытекающую из него новую методологию исследования экономической реальности в целом. Дело касается не каких-то мелких, частных преобразований, а нового взгляда на экономическую теорию в целом, которая тем самым превращается в теорию, реализующую и определенного рода мировоззрение, т.е. это такой взгляд на мир, при котором его будущая судьба оказывается определена соотношением трех главных процессов: 1) взаимодействия центра и периферии в мировой экономике; 2) участия государства в осуществлении взаимоотношений между экономикой зависимой и независимой периферий в условиях формирования моделей межсоциорной зависимости и эксплуатации; 3) взаимодействия классической капиталистической, легальной, «формальной» эконо мики с экономикой «архаичной», некапиталистической, «теневой», «неформальной» - той экономикой, в которой действуют разнообразные ранние исторические модели присвоения и перераспределения продукта, реанимирующиеся в той или иной степени при реализации современных экономических глобализационных взаимодействий, особенно при возникновении ситуации социального экстремума [3]. Такие мировоззренческие принципы, определяющие собой методологию исследования экономики, с одной стороны, взламывают старые рамки экономической теории,а с другой стороны, заставляют иначе посмотреть как на собственно экономическую теорию, так и на ее перспективы, на возможности ее реального воздействия на стратегию экономического развития мира в новых условиях - условиях глобализации.

Постсоветская Россия являет собой важный, но только один пример того, как мощно врываются в современную экономическую жизнь законы широко понимаемой экономики, в которой ее нерыночные, дорыночныеи псевдо-рыночные формы составляют существенное содержание. Но только новый теоретический взгляд и трансдисциплинарный концепту-

альный подход к анализу новейших социальных процессов может стать, как представляется, исходной точкой для развертывания серии плодотворных социальнофилософских, философско-экономических, социологических и собственно экономических исследований, позволяющих проникнуть в более глубокие слои социально-экономической жизни современного общества, в сложные механизмы взаимодействия экономики и политики, экономики и власти, экономики и культуры в условиях глобализации.

***

Мы прекрасно понимаем, что рыночную экономику современные студенты осваивают в первую очередь не в учебной аудитории, а в микросреде, со сверстниками, где преуспевающими бизнесменами становятся нередко бывшие бандиты и громилы. Школу рыночной конкуренции с господствующим «правом сильного» молодой человек ныне проходит почти что «экстерном», попавшись пару раз в руки шайки своих же ровесников в подворотне, вымогающих деньги. Не хочется, чтобы представления об окружающем мире и царящих в нем законах у современных молодых людей складывались из непосредственного жизненно го опыта, а преподносимые доцентами и профессорами научные экономические схемы встречали горькие усмешки и иронию со стороны прагматически настроенной учащейся аудитории.