Археогенетический анализ индивида из захоронения с территории древнего Ярославского кремля

Автор: Андреева Т. В., Малярчук А. Б., Григоренко А. П., Кунижева С. С., Манахов А. Д., Эгноватова А. В., Рогаев Е. И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Монгольское нашествие на Русь, начавшееся осенью 1237 г., привело к разорению и разгрому обширных территорий Древнерусского государства. Раскопки исторического центра древнего Ярославля выявили массовые одновременные захоронения, соответствующие по времени нападению армии Бату-хана (в русской традиции - Батый), которые свидетельствуют о жестоком разорении города профессиональным военизированным отрядом всадников в 1238 г. Особый интерес представляет индивид № 2 из коллективного захоронения № 76, останки которого уже неоднократно являлись объектом исследования антропологов. На основании археологических и антропологических данных были сделаны выводы о том, что этот мужчина часто передвигался верхом и испытывал регулярные сильные физические нагрузки, связанные, вероятно, с его профессиональной специализацией. Выдвигались предположения о принадлежности этого человека к воинской элите или ремесленникам. Отмечалось, что череп данного индивида обладает чертами, типичными для черепов зливкинского типа (европеоидного с ослабленной горизонтальной профилировкой), распространенного среди населения Волжской Булгарии. Уникальные сапоги, принадлежащие этому мужчине, предположительно были распространены в среде половцев. Мы выделили ДНК из фрагментов бедренной кости и зуба индивида № 2 и использовали ее для геномного анализа. Нами была реконструирована полная последовательность митохондриальной ДНК. Гаплогруппа митохондриальной ДНК, выявленная у индивида № 2, характерна для современного и древнего населения Европы, что позволяет предположить европейское происхождение исследованного индивида по материнской линии.

Древняя днк, митохондриальная днк (мтднк), геном, гапло-группа, этническое происхождение

Короткий адрес: https://sciup.org/143178358

IDR: 143178358 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.294-308

Текст научной статьи Археогенетический анализ индивида из захоронения с территории древнего Ярославского кремля

Монголо-татарское нашествие на Русь армии Бату-хана, начавшееся осенью 1237–1238 гг., и последовавшее за ним иго Золотой Орды, продолжавшееся почти два с половиной столетия, не только сыграли огромную роль в истории Древней Руси, но и, очевидно, внесли значительный вклад в формирование генофонда населения нашей страны. В результате похода армии Бату-хана на Северо-Восточную Русь были разгромлены Рязанская и Владимиро-Суздальская земли. В декабре 1237 г. Рязань была захвачена и полностью разрушена, а в начале февраля 1238 г. войска Бату-хана осадили и взяли столицу Владимиро-Суздальского княжества – город Владимир. Далее монгольское войско разделилось на несколько отрядов, часть из них двинулась на северо-запад, другая часть разорила территорию междуречья Клязьмы и Волги. У городов, встречавшихся на пути армии Бату-хана, было лишь два варианта – сдаться или погибнуть ( Кривошеев , 2015). Ни в одном летописном источнике не упоминаются подробности взятия армией Бату-хана Ярославля, что дало повод некоторым историкам предположить, что Ярославль, как и ряд других древнерусских городов, был сдан без боя.

Раскопки, проведенные в 2004–2013 гг. экспедицией ИА РАН, выявили свидетельства жестокого разорения города в 1238 г. ( Энговатова и др ., 2009; 2013). В результате исследований на ярославском детинце – Рубленом городе, были обнаружены массовые захоронения нескольких сотен индивидов ( Энговатова и др. , 2013; Энговатова , 2019а; 2019б; Тарасова , 2019). По заключению антропологов, причинами смерти многих обнаруженных в них людей стали колотые и рубленые ранения, нанесенные холодным оружием, переломы от различных видов контактного и дистанционного оружия и их последствия ( Гончарова, Бу-жилова , 2007). Антропологические данные свидетельствуют о насильственной и жестокой гибели изученной группы населения Ярославля, скорее всего, при нападении на город военного отряда. Судя по некоторым ранам, удары наносили всадники ( Buzhilova, Goncharova , 2009; Энговатова и др. , 2009; 2010).

Краниологическое исследование серии и реконструкция возможной этнической принадлежности в ней впервые были проведены на материалах одного из самых больших по количеству погребенных массового захоронения (Гончарова, Бужилова, 2007). Несмотря на небольшой размер выборки, специалисты-антропологи определили местное славянское происхождение погребенных, сохранивших в слабой форме финно-угорские черты, что характерно для потомков кривичей в целом (Происхождение и этническая история…, 1965; Алексеева, 1973; Веселовская и др., 2015). Также на основе одонтологического анализа были выявлены некоторые черты северного грацильного одонтотипа, связанного с финноязычным населением (Харламова, 2014). Анализ остеометрических данных показал сходство ярославских мужчин с мужским населением не только других древнерусских городов различных регионов, но и территории Волжской Булгарии домонгольского времени (Тарасова, 2019. С. 157, 158; Тарасова и др., 2019). По предварительным заключениям, краниологические параметры черепов из ярославских захоронений соответствуют представлениям о вятиче-ском населении региона. Однако в целом разнообразие краниологических типов ярославцев оказалось весьма велико (Гончарова, 2011). В связи с этим важно отметить исторический контекст находок – поскольку в составе коллективных захоронений могли оказаться останки не только жителей самого детинца, но и населения, жившего вне города и укрывшегося в момент опасности за стенами, а также даже возможно воинов из нападавшего войска Бату-хана.

В то же время на основании расширенных краниологических исследований был сделан вывод о генетической неоднородности погребенных, погребенных, антропологический тип которых определялся этническим происхождением, особенно мужчин, что может быть обусловлено спецификой формирования населения детинцев древнерусских городов на основе военной аристократии и дружины (Там же), или довольно разнообразный антропологический состав погребенных мог быть обусловлен спецификой формирования этих погребений.

Внимание исследователей привлек индивид № 2 из массового захоронения № 76, обнаруженного при раскопках Рубленого города и содержащего останки 41 человека ( Энгова това и др ., 2012б).

Уникальной находкой оказались остатки высоких кожаных сапог в районе голеней и стоп индивида № 2. Реконструкция показала, что сапоги имеют форму и отличительные особенности, нехарактерные для обуви жителей Древней Руси. Анализ аналогий кроя сапог показал, что подобная обувь была распространена среди кочевников, в частности, половцев ( Энговатова и др. , 2012б. С. 203, 204).

В результате антропологического изучения этих останков были описаны особенности его физического строения, патологии костной системы. Индивидуальная реконструкция его портретных черт позволила говорить о его непохожести на большинство ярославцев ( Энговатова и др ., 2012а. С. 252). На основании полученных данных были сделаны выводы о том, что данный индивид много ездил верхом и регулярно переносил значительные физические нагрузки. Выдвигались предположения о принадлежности этого человека к воинской элите или ремесленникам ( Энговатова и др. , 2012б; 2015). С оговоркой, что характеристика краниологических вариантов на индивидуальном уровне не соответствует методическим основам антропологического исследования, было отмечено, что череп данного индивида обладает чертами, типичными для черепов зливкин-ского типа (европеоидного с ослабленной горизонтальной профилировкой). Подобные краниотипы часто встречались в среде населения Волжской Булгарии ( Ефимова , 1991. С. 21).

В данной работе мы применили методы геномного анализа для определения вероятного происхождения индивида № 2 из массового захоронения № 76 на территории древнего Ярославля.

Материалы и методы

Выделение ДНК, приготовление геномных библиотек и секвенирование

Для выделения ДНК использовали фрагменты бедренной кости (рис. 1) и зуба индивида № 2 из массового захоронений № 76 на территории Рубленого города. Радиоуглеродное датирование (AMS) материалов из массовых захоронений

Рис. 1. Фрагмент бедренной кости индивида № 2, использованный для генетического анализа с использованием Байесовской хронологической модели определило узкий интервал дат от 1197 до 1280 н.э. с медианным значением 1239 г. н. э. (Engovatova, Cherkinsky, Zaiseva, 2020. P. 1833).

Все работы с древними образцами проводили в специально оборудованных для изучения древней ДНК помещениях. 100–150 мг костного фрагмента после механической очистки от загрязнений измельчали в шаровой мельнице MM200 (Reitch), после чего полученный костный порошок лизировали в присутствии 0,5 M EGTA, 20 мг/мл протеиназы К и 1 M DTT при температуре 56 °С в течение 2–3 ч. После осаждения центрифугированием осадка в полученном лизате супернатант смешивали с 10 объемами буфера PNI (Qiagene) и проводили дальнейшую очистку ДНК на колонках DNA MinElute Column (QIAGEN). Негативный контроль выделения ДНК был использован при каждой экстракции. Из выделенной ДНК были приготовлены фрагментные геномные библиотеки с двойными индексами по протоколу, основанному на использовании одноцепочечной ДНК ( Gansauge et al. , 2017). Перед приготовлением библиотек проводили репарацию тотальной ДНК смесью ферментов PreCR MIX (NEB). Готовые библиотеки были просеквенированы на платформе Illumina HiSeq 2000/2500 в режиме парноконцевых или одиночных прочтений.

Картирование коротких прочтений и первичный анализ данных секвенирования

Для удаления адаптерных последовательностей из коротких прочтений, полученных в результате полногеномного секвенирования, мы использовали программу AdapterRemoval v2.3.1 (Schubert et al., 2016), а фрагменты длиной более 25 п. н. использовали для дальнейшего анализа. Фрагменты были картированы на референсный геном человека (сборка hg37), а также на референсный митохондриальный геном человека – rCRS, NC_012920.1 (Andrews et al., 1999) – с помощью программы BWA v0.7.17 (Li, Durbin, 2009) c параметрами, рекомендованными для анализа древней ДНК (Schubert et al., 2012). Дупликаты прочтений маркированы с помощью MarkDuplicates из пакета программ Picard toolkit v2.22.2 (http://broadinstitute.github.io/picard/).

Определение пола

Для определения пола с помощью функции idxstats из пакета программ Samtools (Li, Durbin , 2009) рассчитывали число прочтений, картированных с высоким качеством (MQ > 25) на каждую из аутосом и половые хромосомы. Затем полученное для каждой хромосомы число прочтений делили на ее длину и проводили определение пола индивида по соотношению прочтений, картированных на X- и Y-хромосомы, и прочтений, картированных на аутосомы.

Оценка контаминации современной ДНК

Для оценки уровня контаминации полученных образцов фрагментами современной ДНК мы использовали два подхода. Во-первых, для оценки аутентичности полученной ДНК, а также для изменения параметров качества нуклеотидов (снижение параметра base quality для нуклеотидов, потенциально содержащих мутации, характерные для древней ДНК) применяли пакет mapDamage v2.0.8 ( Jónsson et al. , 2013). Кроме того, уровень контаминации мтДНК определяли с использованием программы Schmutzi ( Renaud et al. , 2015).

Определение гаплогруппы митохондриальной ДНК

Поиск вариантов в последовательностях геномной и митохондриальной ДНК проводили с использованием программы FreeBayes v1.2.0 ( Garrison, Marth , 2012). Полученные VCF-файлы были отфильтрованы с использованием программы Bcftools с применением следующих параметров: QUAL > 35, FORMAT/DP ≥ 3. Гаплогруппу мтДНК определяли с помощью Haplogrep v2.1.20 ( Kloss-Brandstätter et al. , 2011; Weissensteiner et al. , 2016). Дополнительно участки поли-С-тракта (позиция 310 по rCRS) и CA-повтора (позиции 521–524 по rCRS) проверяли визуально в программе IGV ( Robinson et al. , 2011).

Филогенетический и филогеографический анализ

Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей митохондриальных геномов проводили с помощью метода медианных сетей (Bandelt et al., 1995), реализованного в пакете программ mtPhyl v2.8 (http://eltsov.org). При построении филогенетических деревьев полиморфизм длины в участках мтДНК 16180–16193, 309–315, 522–524, 573–576, а также нуклеотидные замены в позиции 16519 не учитывали. Поскольку в пакете программ mtPhyl v2.8 в качестве референсной используется ранняя версия классификации мтДНК человека, предложенная разработчиками онлайн-ресурса PhyloTree (van Oven, Kayser, 2009; www.phylotree.org), все полученные филогенетические деревья проверяли и дополняли вручную c учетом всех модификаций номенклатуры гаплогрупп, представленной в 17-й версии PhyloTree (18 Feb. 2016).

Для проведения филогеографического анализа использовали нуклеотидные последовательности целых митогеномов, представленные в базах данных современных (GenBank…; www.ncbi.nlm.nih.gov ; Logan DNA Project…; http:// www.ianlogan.co.uk ) и древних (AmtDB…; https://amtdb.org ) образцов. По состоянию на начало 2020 г. в GenBank содержится более 52 000 митохондриальных геномов от представителей различных этнических групп мира (MITOMAP…; www.mitomap.org ), а в AmtDB v.1.005 представлена информация о 1801 древнем митогеноме.

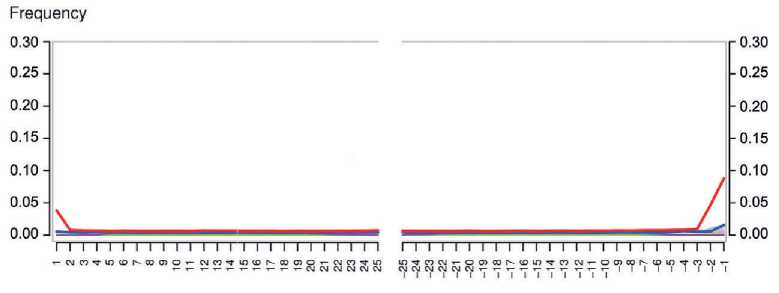

Тотальная геномная ДНК была выделена из образцов костных фрагментов бедренной кости (три независимых выделения ДНК) и зуба индивида № 2 из коллективного захоронения № 76 с территории Ярославского кремля и использована для приготовления фрагментных геномных библиотек. Четыре независимые библиотеки, приготовленные из ДНК, выделенной из фрагмента бедренной кости, и одна библиотека из ДНК, выделенной из зуба, были просеквенированы на приборе Illumina HiSeq 2000/2500 в режиме парноконцевых и одиночных чтений с длиной прочтения 50–75 п. н. Суммарно было получено более полумиллиона коротких прочтений; 32 % прочтений со средней длиной 51 п. н., оставшихся после удаления адаптерных последовательностей, было картировано на референсный геном человека hg37 и на последовательность rCRS (табл. 1). Для снижения уровня постмортальных мутаций тотальная геномная ДНК перед приготовлением геномных библиотек была репарирована с использованием смеси ферментов PreCR MIX (NEB), тем не менее на концах фрагментов ДНК сохраняется повышенный уровень специфических для древней ДНК замен (рис. 2), что подтверждает принадлежность исследованных образцов к древней ДНК.

Таблица 1. Сводная информация о результатах секвенирования ДНК индивида № 2 и картирования полученных прочтений на геном

|

Образец |

Количество прочтений |

Количество прочтений после удаления адаптеров |

Средняя длина фрагментов ДНК |

Картировано на геном человека (hg37) |

Среднее покрытие полного генома |

Среднее покрытие митохондриального генома |

|

Индивид № 2 |

5,4 × 108 |

443716924 |

51,63471 |

32 % |

0,981293 |

62,92516 |

Рис. 2. Профиль нуклеотидных замен в библиотеке, приготовленной из ДНК индивида № 2, соответствует профилю, характерному для постмортальных замен в древней ДНК, наблюдается специфическое повышение уровня замен C > T (красный) к концам фрагментов

I

I1a1

I

9053 I I1a1a аХ153234_финн

КР146236_поляк

КТ193619_финн

I

I--------+1

11939 3290481

62164033A

Индивид № 2 9139'

KT997962.1 поляк, украинец MK732936.1 финн

Рис. 3. Фрагмент филогенетического дерева митохондриальных геномов гаплогруппы I1a1a. Образец мтДНК индивида № 2 выделен желтым цветом. Мутации указаны на ветвях относительно rCRS ( Andrews et al. , 1999), для транзиций показан только номер нуклеотидной позиции, для трансверсии приводится тип замены, подчеркнута нуклеотидная позиция обратной мутации. Для образцов из баз данных указан номер в GenBank и этническая принадлежность

Отношение среднего покрытия X- и Y-хромосом к среднему покрытию аутосом (0,55 и 0,5 соответственно) свидетельствует о принадлежности костных фрагментов индивида № 2 мужчине.

Был показан низкий уровень контаминации образца по мтДНК (не более 1 %), что позволило на основе полученных данных реконструировать полную последовательность митохондриального генома со средним покрытием × 62,9 и определить принадлежность индивида № 2 к митохондриальной гаплогруппе I1a1a.

Проведенный нами филогенетический и филогеографический анализ показал, что гаплогруппа, к которой относится митогеном индивида № 2, встречается у современных представителей Европы (рис. 3, табл. 2), а также у древнего населения Польши (I–II тыс. до н. э.) и Венгрии (X–XI вв.). Среди носителей гаплогруппы I1a1a нет ни одного индивида, проживавшего в азиатской части Евразии.

Таблица 2. Выявленные в открытых базах данных последовательности митохондриальной ДНК, принадлежащие гаплогруппе I1a1a

|

№ |

GeneBank ID |

Этническая принадлежность/происхождение |

|

1 |

MG646266 |

Польша / современность |

|

2 |

MG952793 |

Венгрия / современность |

|

3 |

KY671032 |

Россия, Тула / современность |

|

4 |

MG646256 |

Польша / современность |

|

5 |

MF487841 |

Германия / современность |

|

6 |

MK202791 |

Россия / современность |

|

7 |

KY671065 |

Россия, Владимир / современность |

|

8 |

KY671085 |

Россия, Владимир / современность |

|

9 |

MH120665 |

Польша / современность |

|

10 |

MK103008 |

Швеция / современность |

|

11 |

KT336633 |

Россия, Воронеж / современность |

|

12 |

KY409854 |

Италия, Сардиния / современность |

|

13 |

KY410140 |

Италия, Сардиния / современность |

|

14 |

KF146237 |

Италия, Сардиния / современность |

|

15 |

JQ245767 |

Турция / современность |

|

16 |

KP150427 |

США / современность |

|

17 |

KP974689 |

США / современность |

|

18 |

KF162661 |

Дания / современность |

|

19 |

MH120465 |

Польша / современность |

|

20 |

JQ702939 |

Финляндия / современность |

|

21 |

JQ705140 |

нет данных / современность |

|

22 |

KC170986 |

Украина / современность |

|

23 |

KY399192 |

Италия, Сардиния / современность |

|

24 |

KY496888 |

Финляндия / современность |

Окончание табл. 2

|

№ |

GeneBank ID |

Этническая принадлежность/происхождение |

|

25 |

AY339505 |

Финляндия / современность |

|

26 |

AY339502 |

Финляндия / современность |

|

27 |

KC763444 |

Финляндия / современность |

|

28 |

KC763443 |

Финляндия / современность |

|

29 |

JQ703652 |

нет данных / современность |

|

30 |

U0057 |

Россия, Татарстан /современность |

|

31 |

MHper_28 |

Венгрия, X–XI вв. н. э. |

|

32 |

MN699895 |

Польша, 1450–1300 гг. до н. э. |

|

33 |

MN699896 |

Польша, 1492–1297 гг. до н. э. |

|

34 |

MN699882 |

Польша, 2029–1779 гг. до н. э. |

|

35 |

MN699884 |

Польша, 2120–1885 гг. до н. э. |

Обсуждение результатов

Раскопки на территории Ярославля, проведенные в 2004–2013 гг. экспедицией ИА РАН, выявили археологические свидетельства жестокого разорения города войсками Бату-хана в 1238 г. ( Энговатова и др. , 2009; 2013). Ранее антропологические исследования показали, что причиной смерти большинства обнаруженных в массовых захоронениях индивидов явились колотые и рубленые ранения, дырчатые переломы от различных видов контактного и дистанционного оружия и их последствия ( Гончарова, Бужилова , 2007. С. 60–62), что позволило сделать вывод о насильственной и жестокой смерти изученной группы населения Ярославля, которое подверглось нападению профессионального военизированного отряда всадников ( Buzhilova, Goncharova , 2009; Энговатова и др. , 2009; 2010). По предварительным заключениям антропологов, краниологические параметры черепов из ярославских захоронений соответствуют представлениям о вятичском населении региона ( Энговатова и др. , 2009). Однако в целом разнообразие краниологических типов ярославцев оказалось весьма велико ( Гончарова , 2011). Уникальная находка остатков высоких кожаных сапог, нехарактерных для древнего населения Ярославля, принадлежащих одному из мужчин, погребенных в массовом захоронении в сооружении № 76, а также индивидуальное описание его портретных черт позволили говорить о его непохожести на большинство ярославцев ( Энговатова и др. , 2012а. С. 252). Анализ аналогий кроя сапог показал, что подобная обувь была характерна для кочевников и, в частности, распространена среди половцев ( Энговатова и др. , 2012б. С. 203, 204). В результате антропологического изучения останков этого индивида были описаны особенности его физического строения, патологии костной системы, а также отмечено сходство черт его черепа с черепами злив-кинского типа (Там же), который был распространен у населения Волжской Булгарии.

Мы выделили ДНК из костных фрагментов бедренной кости и зуба данного индивида и использовали ее для геномного секвенирования. На основе полученных данных реконструирована полная последовательность мтДНК индивида № 2 и показана ее принадлежность к митохондриальной гаплогруп-пе I1a1a. Проведенный нами филогеографический анализ показал, что эта гаплогруппа распространена на территории современной Восточной Европы в популяциях русских, украинцев, поляков, а также встречается у финнов и итальянцев. Представители древнего населения – носители данной гапло-группы – также проживали на европейской территории (табл. 2). Следует отметить, что индивид № 2 имеет общий вариант в позиции 3513 с современным украинцем и финном. Таким образом, полученные нами данные однозначно свидетельствуют о европейском, но не азиатском происхождении индивида № 2 по материнской линии.

Подобные результаты являются еще одним подтверждением того, что особенности портретных черт, физического типа, профессиональной специализации и необычных деталей костюма человека могут быть только косвенными свидетельствами его происхождения, судить о котором, даже при применении геномного метода, можно только лишь в масштабе генетического разнообразия уже исследованных популяций.

Заключение

Проведенное археогенетическое исследование мтДНК позволило вернуться к проблеме происхождения индивида № 2, имеющего значительные отличия во внешности от большинства людей из санитарных захоронений погибших жителей средневекового Ярославля. Определение происхождения индивида на основании молекулярно-генетических методов – новый подход для современной археологии. Палеоантропологические методы позволяют характеризовать изменчивость групп и делать заключение об их происхождении. Полученные данные указывают на западноевразийское происхождение предков индивида № 2 по женской линии. Это еще один шаг в понимании сложного состава населения Ярославля и военизированного отряда, уничтожившего город. На настоящем уровне исследования можно с уверенностью судить об отсутствии восточноазиатских корней по материнской линии у индивида № 2, что делает менее вероятным его принадлежность к элите войска Бату-хана. Будущее изучение ядерной ДНК позволит более полно оценить генетические корни индивида.

Список литературы Археогенетический анализ индивида из захоронения с территории древнего Ярославского кремля

- Алексеева Т. И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.: Изд-во МГУ. 332 с.

- Веселовская Е. В., Григорьева О. М., Пестряков А. П., Рассказова А. В., 2015. Антропологическая изменчивость населения Восточной и Центральной Европы от средневековья до современности // Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология. С. 4–24.

- Гончарова Н. Н., 2011. Формирование антропологического разнообразия средневековых городов: Ярославль, Дмитров, Коломна // Вестник антропологии: научный альманах. № 19. С. 202–216.

- Гончарова Н. Н., Бужилова А. П., 2007. Антропологические исследования останков из коллективного погребения XIII века // Археология: история и перспективы: Третья межрегион. конф. (2006 г.): сб. ст. / Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль: Редмер. С. 56–63.

- Кривошеев Ю. В., 2015. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. 3-е изд. СПб.: Академия исследования культуры. 450 с.

- Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным / Отв. ред. В. В. Бунак. М.: Наука, 1965. 415 с. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; т. 88.)

- Тарасова А. А., 2019. Население Ярославля по материалам раскопок массовых захоронений времени Батыева нашествия: дис. … канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 235 с.: ил. + прил. (204 с.: ил.)

- Тарасова А. А., Энговатова А. В., Мустафин Х. Х., Альборова И. Э., 2019. Родство погребенных в одном из массовых захоронений 1238 года в Ярославле в свете данных морфологии и генетики // VIII Алексеевские чтения (Москва, 26–28 августа 2019): материалы конф. М. С. 101.

- Харламова Н. В., 2014. Средневековое население Ярославля по данным одонтологии // Труды IV (XX) Всероссийского Археологического съезда в Казани / Отв. ред.: А. П. Деревянко, Н. А. Макаров, А. Г. Ситдиков. Казань: Отечество. С. 247–248.

- Энговатова А. В., 2019а. Новый древний Ярославль // Природа. № 1. С. 88–93.

- Энговатова А. В., 2019б. Рубленный город Ярославля в домонгольский период по данным археологии // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, № 4 (78), с. 91–111

- Энговатова А. В., Антипина Е. Е., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., Добровольская М. В., Кадиева Е. К., Лебедева Е. Ю., Орфинская О. В., Осипов Д. О., Фараджева Н. Н., Яганов А. В., 2012а. Археология древнего Ярославля. Загадки и открытия (по материалам Ярославской экспедиции ИА РАН). 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИА РАН. 296 с.

- Энговатова А. В., Антипина Е. Е., Власов Д. В., Добровольская М. В., Карпухин А. А., Осипов Д. О., 2012б. Девятое коллективное захоронение 1238 г. на территории Рубленого города в Ярославле (результаты комплексного исследования) // Археология: история и перспективы: Пятая межрегион. конф. (2010 г.): сб. ст. / Отв. ред. А. Е. Леонтьев. Ярославль. С. 185–208.

- Энговатова А. В., Добровольская М. В., Антипина Е. Е., Зайцева Г. И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле. Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа // КСИА. Вып. 228. С. 96–115.

- Энговатова А. В., Медникова М. Б., Тарасова А. А., 2015. Опыт биоархеологической реконструкции состояния здоровья и профессиональной специализации жителя средневекового Ярославля (погребенный № 2 из сооружения 76) // КСИА. Вып. 241. С. 387–402.

- Энговатова А. В., Осипов Д. О., Гончарова Н. Н., Бужилова А. П., 2010. Массовое средневековое захоронение в Ярославле (предварительные результаты) // КСИА. Вып. 224. С. 106–114.

- Энговатова А. В., Осипов Д. О., Фараджева Н. Н., Бужилова А. П., Гончарова Н. Н., 2009. Массовое средневековое захоронение в Ярославле: анализ археологических и антропологических источников // РА. № 2. С. 68–78.

- Энговатова А. В., Яганов А. В., 2008. К топографии «Рубленого города» Ярославля (по материалам археологических исследований 2007 г.) // Московская Русь: проблемы археологии и истории архитектуры / Сост.: А. Л. Баталов, Н. А. Кренке. М.: ИА РАН. С. 90–97. AmtD. Ancient mtDNA database. URL: https://amtdb.org

- Andrews R. M., Kubacka I., Chinnery P. F., Lightowlers R. N., Turnbull D. M., Howell N., 1999.

- Reanalysis and revision of the Cambridge reference sequence for human mitochondrial DNA // Nature genetics. 23, 2. P. 147.

- Bandelt H. J., Forster P., Sykes B. C., Richards M. B., 1995. Mitochondrial portraits of human populations using median networks // Genetics. 141. 2. P. 743–753.

- Buzhilova A., Goncharova N., 2009. A mass grave from Medieval Russian town: the anthropological evidence of a social catastrophe // Vers une anthropologie des catastrophes: Actes des 9e journees d’antropologie de Valbonne. Paris: ARDCA-Antibes. P. 285–299.

- Engovatova A. V., Zaitseva G. I., Dobrovolskaya M. V., Burova N. D., 2012. Potential of the RadiocarbonMethod for Dating Known Historical Events: The Case of Yaroslavl, Russia // Radiocarbon. 54 (3–4). P. 615–624.

- Engovatova A., Cherkinsky A., Zaiseva G., 2020. The extermination of the ancient Russian city of Yaroslavl at the beginning of the 13th century: the long journey to exact dating. Radiocarbonю 62 (6). 1833–1844.

- Gansauge M.-T., Gerber T., Glocke I., Korlevic P., Lippik L., Nagel S., Riehl L. M., Schmidt A., Meyer M., 2017. Single-stranded DNA library preparation from highly degraded DNA using T4 DNA ligase // Nucleic acids research. 45, 10. e79.

- Garrison E., Marth G., 2012. Haplotype-based variant detection from short-read sequencing. URL: https://arXiv preprint arXiv:1207.3907

- GenBank ® – the NIH genetic sequence database. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov

- Jónsson H., Ginolhac A., Schubert M., Johnson P. L. F., Orlando L., 2013. MapDamage2.0: fast approximate Bayesian estimates of ancient DNA damage parameters // Bioinformatics (Oxford, England). Vol. 29. Iss. 13. P. 1682–1684.

- Kloss-Brandstätter A., Pacher D., Schönherr S., Weissensteiner H., Binna R., Specht G., Kronenberg F., 2011. HaploGrep: a fast and reliable algorithm for automatic classification of mitochondrial DNA haplogroups // Human mutation. Vol. 32. Iss. 1. P. 25–32.

- Li H., Durbin R., 2009. Fast and accurate short read alignment with Burrows-Wheeler transform // Bioinformatics. Vol. 25. Iss. 14. P. 1754–1760. Logan DNA Project. URL: http://www.ianlogan.co.uk

- MITOMAP. A human mitochondrial genome database // Mitobank – Mitochondrial DNA Sequences. URL: www.mitomap.org/foswiki/bin/view/MITOMAP/Mitobank mtPhyl software package. URL: http://eltsov.org

- PhyloTree mt – Phylogenetic tree of worldwide human mitochondrial DNA variation. URL: www.phylotree.org

- Picard Tools by Broad Institute. URL: http://broadinstitute.github.io/picard/

- Renaud G., Slon V., Duggan A. T., Kelso J., 2015. Schmutzi: estimation of contamination and endogenous mitochondrial consensus calling for ancient DNA // Genome biology. Vol. 16. P. 224.

- Robinson J. T., Thorvaldsdóttir H., Winckler W., Guttman M., Lander E. S., Getz G., Mesirov J. P., 2011. Integrative genomics viewer // Nature Biotechnology. Vol. 29. No. 1. P. 24–26.

- Schubert M., Ginolhac A., Lindgreen S., Thompson J. F., Al-Rasheid K. A. S., Willerslev E., Krogh A., Orlando L., 2012. Improving ancient DNA read mapping against modern reference genomes // BMC genomics. Vol. 13. Iss. 1. P. 178.

- Schubert M., Lindgreen S., Orlando L., 2016. AdapterRemoval v2: rapid adapter trimming, identification, and read merging // BMC research notes. Vol. 9. P. 88.

- van Oven M., Kayser M., 2009. Updated comprehensive phylogenetic tree of global human mitochondrial DNA variation // Human mutation. 30. E386–E394.

- Weissensteiner H., Pacher D., Kloss-Brandstätter A., Forer L., Specht G., Bandelt H.-J., Kronenberg F., Salas A., Schönherr S., 2016. HaploGrep 2: mitochondrial haplogroup classification in the era of high-throughput sequencing // Nucleic acids research. Vol. 44. P. W58–W63.