Археологическая и антропологическая характеристика материалов из слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей (Северное Приангарье)

Автор: Чеха А.Н., Кишкурно М.С., Батанина О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Широкомасштабные археологические работы на территории Северного Приангарья, связанные с возобновлением строительства Богучанской ГЭС, позволили накопить значительный объем фактического материала, который требует интерпретации и согласования с культурно-хронологической схемой региона. В 2010-2011 гг. проведены исследования на памятниках в устье р. Кутарей (Устье Реки Кутарей, Сенькин (Синий) Камень, Ручей Поварный, Гора Кутарей), в результате которых были выявлены наиболее перспективные участки, получена представительная коллекция артефактов. В данной работе приведен анализ археологического материала из слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей и антропологического материала из погребения, обнаруженного под указанным слоем. Это позволит расширить источниковую базу эпохи неолита - раннего палеометалла региона.

Северное приангарье, неолит, эпоха палеометалла, компрессионный характер отложений, каменные индустрии, керамический комплекс, краниология, остеология, одонтология

Короткий адрес: https://sciup.org/145144879

IDR: 145144879 | УДК: 572,

Текст научной статьи Археологическая и антропологическая характеристика материалов из слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей (Северное Приангарье)

Стоянка Устье Реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангара в 15 км ниже по течению от с. Кежма, на правом берегу в устье р. Кутарей. Этот регион относится к Северному Приангарью. Это западная часть Средней Сибири (часть Среднесибирского плоскогорья, Енисейского кряжа, Кан-ско-Тасеевской впадины), примыкающая к Западно-Сибирской равнине.

К основным проблемам исследования региона следует отнести преимущественно стояночный ха- рактер памятников с отсутствием закрытых комплексов, слабую стратифицированность отложений на краю прибрежных террас, где располагается большинство местонахождений, компрессионный характер отложений (макрослоистость), высокую степень естественных и техногенных нарушений. На памятниках в устье р. Кутарей выделяются обширные участки (до 200 м2) с четким разделением стратиграфических слоев, что в данной ситуации особенно важно.

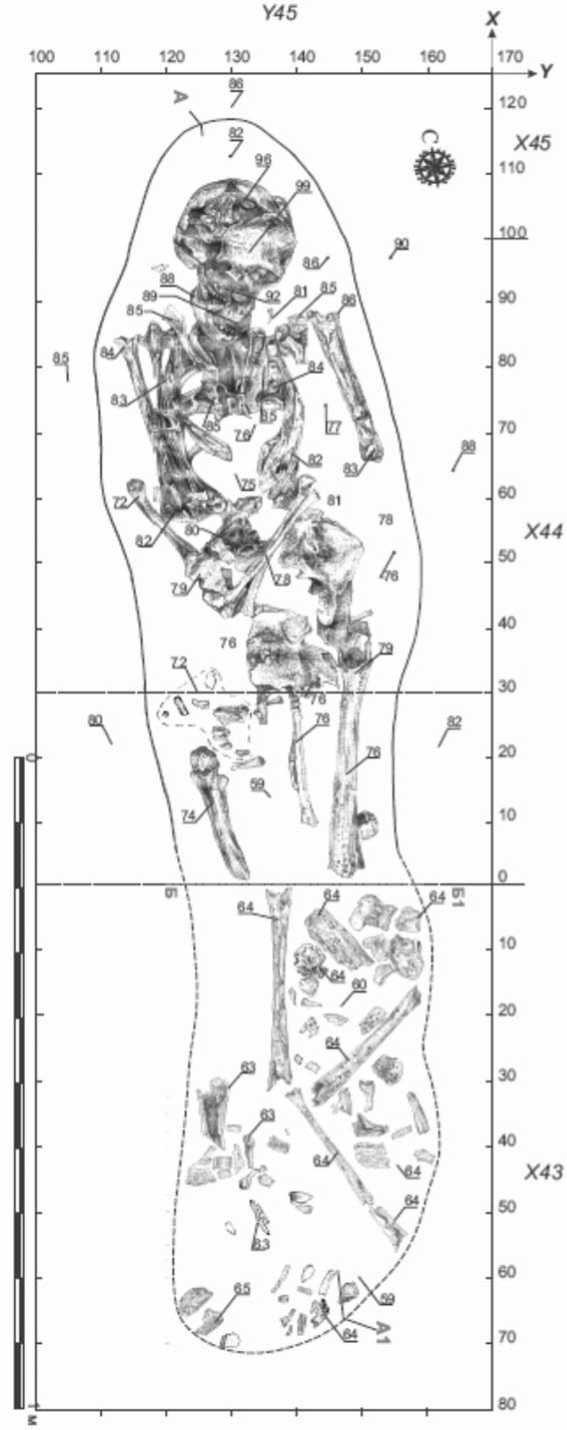

Наиболее насыщенным артефактами и перспективным для изучения является слой 3, содержащий изделия из камня и фрагменты керамики. Каменная индустрия слоя насчитывает 25 984 артефактов. В северо-восточной части раскопа обнаружено и исследовано погребение (зафиксировано под стратиграфическим слоем 3) (рис. 1). Умерший был погребен в вытянутом положении, на спине, головой на север. Погребение располагалось параллельно течению р. Ангары. Кости ног и череп обнаружены в потревоженном состоянии, центральная часть сохранилась в непотревоженном виде. В области таза погребенного лежали два камня без признаков обработки. Помимо костей погребение археологических материалов не содержало. Вероятно, погребение было совершено в зимнее время, предварительно грунт был отогрет костровищем, при этом слой приобрел слабый красный оттенок. После совершения погребения яма заполнялась ранее прокаленной супесью, что и маркировало ее границы. Учитывая стратиграфию участка, погребение предположительно можно отнести к культурному горизонту эпохи неолита.

По характеру залегания артефактов в данном слое условно было выделено два горизонта (далее комплексы). Еще на этапе раскопок были отмечены участки концентрации материала, связанного только с неолитической керамикой (комплекс 2), что позже подтвердилось с помощью планиграфического и технико-типологического анализов коллекции.

Выделение комплексов является инструментом, который был сформирован для решения проблемы культурно-хронологической интерпретации материалов литологического слоя в условиях компрессионного залегания культурных отложений на стояночном объекте в Северном Приангарье. Опорными условиями его выделения являются: полевые наблюдения автора раскопок, планигра-фическая изоляция керамических материалов. Условия залегания культурных слоев не позволяют строго разграничи-

Рис. 1. План погребения на стоянке Устье Реки Кутарей.

вать комплексы – наличие в статистике противоречивых артефактов может являться следствием нарушения методики раскопок на отдельном участке, техногенного воздействия, действия биоты.

В ситуации компрессионного характера отложений, относительным культурным и хронологическим маркером может служить керамический материал.

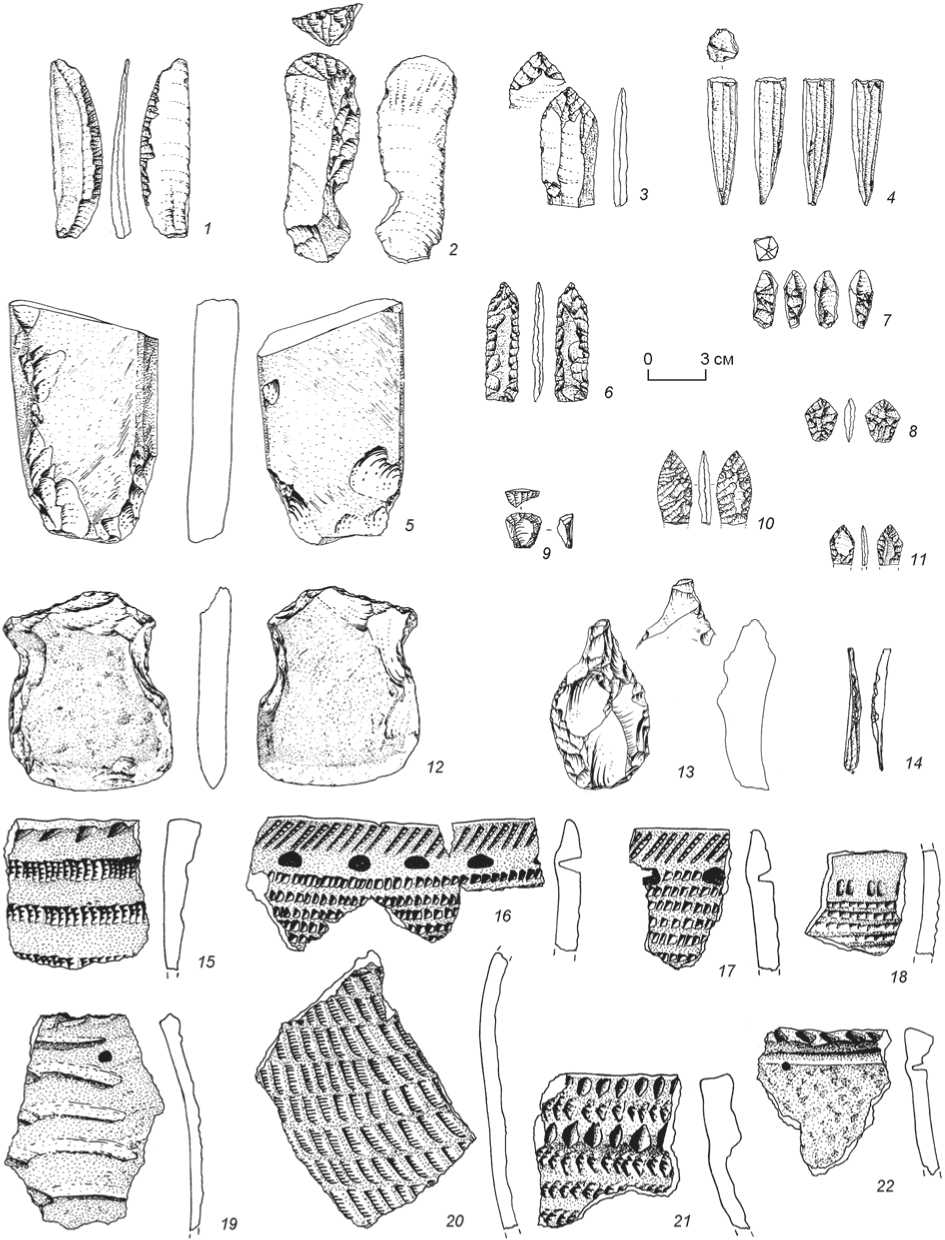

В коллекции комплекса 1 (является смешанным) (1 090 фрагментов керамики, 53 фрагмента венчиков) преобладает керамика усть-бельского типа ( убк ) (23 %), текстильная (24 %); керамика посольского типа составляет 1 %, тонковаликовая – 7 %, керамика цэпаньской культуры – 1 %. Комплекс 2 содержал только неолитическую керамику (всего 179 фрагментов, 4 фрагмета венчиков): убк – 9 %, посольская – 9 %, текстильная с выраженными отпечатками 48 % (рис. 2, 15 – 22 ) Тонкостенные сосуды с характерным «жемчужным» орнаментом в верхней части венчика, широко распространенные на стоянках Северного Приангарья и относящиеся к эпохе бронзы, в комплексе слоя 3 отсутствуют.

В современном представлении хронометрия и хронология (на о сновании 14С-датирования без калибровки) керамических комплексов региона выглядит следующим образом: керамика с оттисками плетеной сетки и хайтинского типа – 6 900– 4 100 л.н.; усть-бельского типа – 6 600–4 100 л.н.; исаковского типа – 5 200–4 500 л.н.; серовская и позднесеровская керамика – 5 200–4 300 л.н.; ангарский вариант пунктирно-гребенчатой керамики – 5 300– 4 500 л.н. [Бердников, 2013]. Близкая усть-бельской керамика аплинского типа предварительно датируется 5 500–4 000 л.н. [Бердников, Лохов, 2013].

Комплекс 1, вероятно, относится к более поздней стадии неолита. В орудийном наборе (220 экз., соотно симые с комплексом керамики неолита), больший удельный вес имеют ретушированные пластинки, наконечники стрел, листовидные и овальные бифасы (наконечники копий или дротиков), а также массивные формы и шлифованные (рубящие орудия, тесла), в то время как в индустрии комплекса 2 последние практически отсутствуют. Стоит отметить объемный многофасеточный резец-дриль (комплекс 1). В сочетании с развитой ми-кропластинчатой технологией, орудия такого типа некоторые авторы относят к мезолитической традиции (рис. 2, 7 ) [Томилова, 2014, с. 82] .

В целом, каменный инвентарь слоя 3 (рис. 2, 1–14) обладает чертами, характерными для неолита – бронзового века региона. Также стоит отметить преобладание карандашевидных и призматических форм для пластинок и микропластин среди нуклеусов. К более поздним возможно отне сти лишь небольшое количество орудийных форм, среди ко- торых цапфенный топор с пришлифованным рабочим краем (рис. 2, 12), наконечник цэпаньского типа, долотовидное орудие, 10 экз. заготовок листовидных бифасов, 3 экз. овальных с прямым насадом наконечников стрел. Установлено, что в слое преобладает неолитическая керамика (на уровне первого горизонта смешана с керамикой эпохи раннего железного века и Средневековья, что можно связать с техногенными нарушениями; на уровне второго условного горизонта керамика полностью неолитическая).

Наиболее близкие аналогии обнаруживаются с материалами стоянки Усть-Кова I (культурный горизонт 1А, 2).

Также был проведен антропологический анализ ко стных останков, найденных в изучаемом слое. Погребена молодая женщина 20–25 лет. Сохранность ко стей черепа неудовлетворительная. Присутствует лобная кость, правая и левая теменные кости в виде крупных и мелких фрагментов, отломки чешуи и каменистой части височных костей. Затылочная кость представлена фрагментарно – сохранилась базиллярная часть с затылочным отверстием. Нижняя челюсть присутствует в виде двух фрагментов. Венечный и мыщелковый отростки, подбородочный выступ отсутствуют.

Несмотря на плохую сохранность костной ткани, нам удалось реставрировать частично лицевой отдел и теменно-затылочную часть мозгового отдела, а также сделать несколько измерений [Алексеев, Дебец, 1964; Лебединская, 1998]. На затылочной кости рельеф выйных линий сглажен, наружный бугор очень маленького размера. Теменные бугры выражены очень сильно, отчего форма мозговой коробки приобретает подквадратную форму. Сосцевидные отростки развиты очень сильно (балл 3). Лоб имеет среднюю ширину (92). Лобные бугры выражены слабо. Область глабеллы имеет плавный переход как к назиону, так и к офриону. Надпереносье развито очень слабо. Альвеолярная дуга широкая (63), нёбо – очень узкое (33,2). Орбиты очень широкие (44,7) и невысокие (31,5), по пропорциям – хамеконхные. Глазницы округло-прямоугольной формы. Верхний край глазниц замкнутый. Лицо крайне сильно уплощено на орбитальном уровне (147,7). Глубина клыковой ямки попадает в категорию средних значений (5,3). Нижняя челюсть характеризуется очень большой шириной ветви (37), средней высотой тела (29) и крайне большой толщиной тела (16).

У погребенной присутствуют все зубы. На них отмечено большое количество прижизненных сколов эмали. Изношенность окклюзивной поверхности резцов достаточно сильная (балл 5). На остальных зубах стертость умеренная (баллы 3–2).

tWf

3 см J

Рис. 2. Материалы из слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей.

1 - нож; 2 - скребок на пластине с выемкой; 3 - остроконечник; 4 - карандашевидный нуклеус; 5 - тесло; 6 - проколка; 7 - многофасеточный резец-дриль; 8 , 10 , 11 - наконечники; 9 - микроскребок; 12 - топор с цапфами; 13 - скребок с носиком; 14 - микропластина; 15 - фрагмент керамики (смешанная группа); 16 , 17 , 20 - керамика усть-бельского типа; 18 , 22 - текстильная; 19 - тонковаликовая керамика; 21 - керамика цэпаньской культуры.

Комплектно сть посткраниального скелета довольно полная, но большая часть костей представлена фрагментированно. Сохранность позвоночника неудовлетворительная, целые только первый и второй шейные позвонки, присутствуют фрагменты ребер и грудины.

Сохранилась часть диафиза правой плечевой кости, эпифизы отсутствуют. У левой плечевой кости сохранен фрагмент нижнего эпифиза. Состояние костной ткани не позволяет произвести каких-либо измерений. Кроме того, присутствуют фрагменты левой ключицы, лопатки. Лучшая сохранность наблюдается у лучевых костей.

Присутствуют фрагменты левой и правой тазовых ко стей. Правая и левая бедренные ко сти сохранились фрагментарно, головки и вертелы разрушены. У левой ко сти сохранен фрагмент диафиза. Кости голени представлены в виде мелких отломков.

Измерения ко стей посткраниального скелета удалось произвести только по фрагментам лучевых и бедренных костей [Алексеев, 1966]. По величине наименьшей окружности середины диафиза лучевые кости попадают в средние значения, а по указателю сечения – в очень большие, что говорит об округлой форме сечения диафиза. Бедренные кости также показывают высокие значения индекса пилястрии.

Оценивая рельеф в местах прикрепления мышц и связок [Mariotti, Facchini, Belcastro, 2004; Ражев, 2009], стоит отметить, что наибольшая выраженность характерна для четырехглавой мышцы бедра, осуществляющей разгибание голени и подъем бедра. Рельеф медиальной и задней групп мышц бедра развит значительно слабее. Выраженность рельефа мышц пояса и свободных верхних конечностей практически не проявляется, за исключением разгибателя большого пальца и сгибателя пальцев. Признаков энтесопатии и остеолизиса в местах прикрепления мышц не выявлено. В силу плохой сохранности скелета произвести системное описание двигательной активности данного индивида не представляется возможным.

В дальнейшем детальный анализ одонтологического материала, а также результаты радиоуглеродного датирования позволят более четко интерпретировать данный археологический комплекс.

Список литературы Археологическая и антропологическая характеристика материалов из слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей (Северное Приангарье)

- Алексеев В.П. Остеометрия: методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1966. -250 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1964. -129 с.

- Бердников И.М Ключевые аспекты историко-культурных процессов на юге Средней Сибири в эпоху неолита (по материалам керамических комплексов)//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология, 2013. -№ 1 (2). -С. 203-229.

- Бердников И.М., Лохов Д.Н. Сетчатая керамика аплинского типа//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология, 2013. -№ 2 (3). -С. 72-83.

- Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу (методическое руководство). -М.: Старый Сад, 1998. -125 с.

- Томилова Е.А., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Михлаева Ю.М., Горельченкова О.А., Харевич В.М., Орешников И.А. Многослойная стоянка Усть-Кова I в Северном Приангарье: итоги исследований 2008-2011 гг.//Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология, этнология, антропология, 2014. -Т. 8. -C. 82-99.

- Ражев Д.И. Биоантропология населения саргатской общности. -Екатеринбург: УрО РАН, 2009. -490 с.

- Mariotti V., Facchini F., Beicastro M.G. Enthesopathies -proposal of a standarlized scoring method and applications//Coll. Anthropol. -2004. -Vol. 28 (1). 145-159.