Археологические исследования в нижней части Нижегородского кремля (предварительные результаты работ 2018-2019 гг.)

Автор: Грибов Н.Н., Марьенкина Т.А., Иванова Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты первых масштабных археологических исследований в нижней части Нижегородского кремля. Раскоп, заложенный в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника, вскрыл культурные отложения двух периодов - XIII - начала XV в. и XVI - середины XVIII в. Впервые средневековая усадебная застройка Нижнего Новгорода зафиксирована на таком элементе волжской долины, как береговой склон. Выдающееся значение для нижегородской археологии имеют обнаружение стратифицированных культурных напластований XIII - начала XV в. и зафиксированный на стратиграфических разрезах перерыв в активном освоении городской территории, соответствующий большей части XV в. Предложена реконструкция истории освоения раскопанного участка. Выяснилось, что связанный с храмом малоизвестный нижегородский Симеоновский монастырь вряд ли существовал до строительства Нижегородского кремля. Наиболее раннее, предположительно, монастырское сооружение, возникшее после исчезновения усадебной застройки XIII - начала XV в., датировано концом XV - серединой XVI в. С этим периодом связано строительство деревянного моста, обеспечивавшего транспортное сообщение между «нагорным» и приречным районами города. Обнаружение остатков этого свайного сооружения существенно корректирует известную реконструкцию застройки кремлевской территории начала XVII в., выполненную по письменным источникам. Дано обоснование времени функционирования обнаруженного некрополя Симеоновского монастыря в пределах середины XVI - начала XVIII в., приведена общая характеристика изученных погребений. В общеисторическом контексте материалы исследований представляют интерес для изучения процессов, сопровождающих превращение удельных городских центров в города Московской Руси.

Нижегородский кремль, стратифицированный культурный слой, делювий, археологические раскопки, церковь святого симеона столпника, монастырский некрополь, средневековая застройка

Короткий адрес: https://sciup.org/143176013

IDR: 143176013 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.322-338

Текст научной статьи Археологические исследования в нижней части Нижегородского кремля (предварительные результаты работ 2018-2019 гг.)

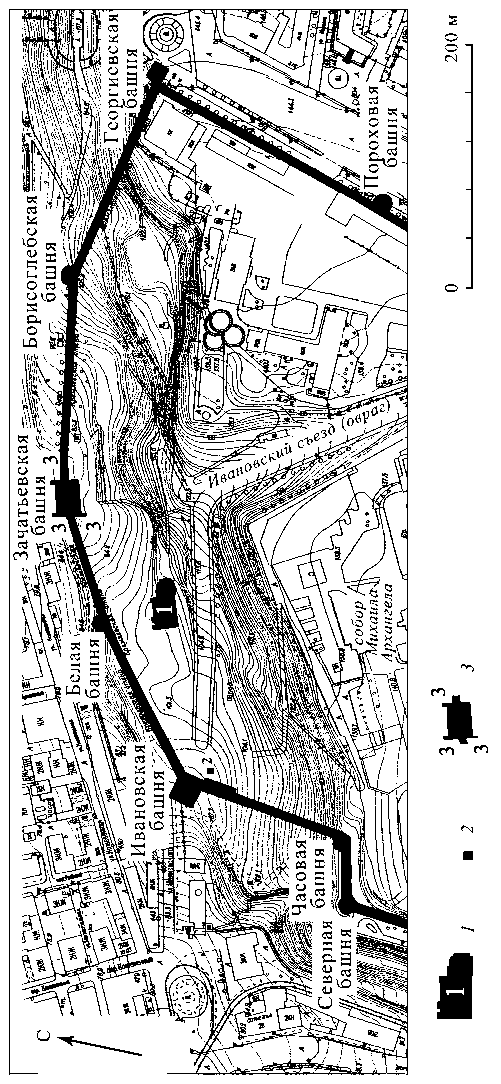

Нижегородский кремль образует сердцевину исторической застройки г. Нижнего Новгорода. Археологические исследования на его территории имеют первостепенное значение для изучения истории города. Основные раскопанные здесь участки, общей площадью около 5600 кв. м, тяготеют к дерево-земляной крепости, поставленной в 1221 г. вблизи бровки берегового обрыва на возвышенном плато Волго-Окского Правобережья (см.: Грибов , 2018. С. 426. Рис. 1). Нижняя часть кремля, охватывающая расположенную «в полугоре» волжского откоса протяженную оползневую террасу между Ивановской и Зачатьевской башнями, до последнего времени оставалась белым пятном на археологической карте Нижнего Новгорода (рис. 1).

Первые шурфовочные работы здесь были проведены только в 2011 г. в связи с восстановлением Зачатьевской башни ( Королев , 2011). Их результаты не внесли ясность в вопрос об освоении этой части кремлевской территории в средневековое время. Встреченный в шурфах средневековый инвентарь по генезису вмещающих отложений был определен как переотложенный – смытый с верхней площадки кремля в результате эрозионных процессов ( Еремин , 2012. С. 11, 12, 60). В небольшом шурфе, заложенном в 2012 г. у Ивановской башни, единственная средневековая находка – придонная часть сосуда из китайского селадона – была обнаружена в слое невыясненного происхождения ( Бакулин , 2012).

Нижняя часть территории Нижегородского кремля привлекла внимание местных любителей древностей еще на рубеже XIX–XX вв. ( Ануфриева , 2005. С. 37, 38). В 1913 г. вблизи Симеоновской церкви, стоящей «в полугоре» – на древней оползневой террасе, «…солдатами при откопке ямы на глубине свыше 3 аршин был найден глиняный горшок с 183 серебряными монетами восточного происхождения» ( Парийский , 1914). Только три монеты этого комплекса удалось отправить на атрибуцию: А.А. Кротов определил их как «дирхемы» ханов Золотой Орды – Узбека и Джанибека ( Петров , 1997. С. 9). В 2018–2019 гг. в районе расположения этого храма отрядом Волжской экспедиции ИА РАН были проведены первые научные раскопки. Краткому обзору их основных результатов посвящена настоящая статья.

Исследования носили охранный характер и были вызваны необходимостью обследования участка воссоздания церкви Святого Симеона Столпника, взорванной в 1929 г. Раскоп располагался на древней оползневой террасе между Белой башней кремля и подошвой насыпи Ивановского спуска, проложенного от устья одноименного оврага до проезжей Ивановской башни – наискосок по склону волжского откоса (рис. 1).

Местная церковная традиция связывает Симеоновскую церковь с одноименным монастырем, возникшим якобы еще в конце XIV – начале XV в. по инициативе одного из нижегородских князей, носивших имя Симеона ( Коневский , 1891. С. 395). Вместе с тем первое упоминание Симеоновской церкви, главного храма Симеоновского монастыря, встречается только источнике 20-х гг. XVII в. – Писцовой книге г. Нижнего Новгорода (Писцовая и переписная книга…, 1896. Стб. 26). В первой половине XVII в. ее церковное здание было деревянным «…съ папертью на подклетехъ, верхъ шатромъ». Симеоновский монастырь, первое и единственное известие о котором содержится в этом же документе, вряд ли можно отнести к числу богатых. Среди его строений упоминаются

Сечение горизонталей 1 м. 1 – раскоп 2018, 2019 гг.; 2 – шурф Е. И. Бакулина 2012 г.; 3 – шурфы А. И. Королева 2011 г.

только «…келья игуменская, да… три кельи братцкихъ, да… у Святыхъ воротъ богаделня…», а старцы монастыря «…кормятца в мире Христовымъ имянемъ». В Переписной книге 1678 г. упоминается двор попа церкви Симеона Столпника Михаила Михайлова Зубова (Писцовая и переписная книга…, 1896. Стб. 361). Вероятно, в начале XVIII в. Симеоновский монастырь был упразднен: в сохранившемся описании большого городского пожара 25 июня 1715 г. названа только церковь Симеона Столпника, сгоревшая тогда со всей утварью и колоколами (Новый Нижегородский летописец, 2001. С. 647).

В 1743 г. была освящена кирпичная Симеоновская церковь, построенная на пепелище деревянного храма (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 4. Д. 1546. Л. 1 об.). Пространство вблизи нее, между Ивановской, Белой и Зачатьевской башнями, тогда плотно покрывала жилая застройка. В начале 1830-х гг. этот селитебный участок был ликвидирован, а его площадка вместе с храмом вошла в черту военно-губернаторского сада.

Представление об облике Симеоновской церкви до подновлений и перестроек XIX в. можно получить по сохранившимся гравюрам 1806 и 1819 гг., описям церковного имущества 1795 и 1804 гг., чертежам (Там же. Ф. 30. Оп. 39. Д. 8611. Л. 1–2; Оп. 2. Д. 95. Л. 1–2). Храм представлял собой сравнительно небольшую кирпичную постройку, организованную по типу «корабль». По оси запад – восток размещались небольшая шатровая колокольня, трапезная и основной объем с выступающей алтарной частью. Композиционное построение основного объема решалось в виде «восьмерика на четверике» с деревянным шатровым покрытием, завершенным одной небольшой главой, крытой черепицей и увенчанной вызолоченным железным крестом.

В 1850 г. обветшавшая колокольня была заменена новой, пристроенной к западной стене трапезной (Там же. Ф. 570. Оп. 559. Д. 100. Л. 10). Последний цикл крупных ремонтных работ был проведен в самом конце XIX в. Тогда под храмовое здание был подведен фундамент «…из нового кирпича в углублении трех аршин с цементовою заливкою…» (Там же. Д. 123. Л. 10, 16–16 об., 17–17 об.).

Какие-либо сведения о монастырском или церковном кладбище при Симео-новской церкви в письменных источниках отсутствуют. В специальном исследовании, посвященном изучению погостов в черте Нижегородского кремля, отмечено, что при Симеоновской церкви «…погребения не совершались (или же были весьма немногочисленны)…», так как церковное здание располагалось в подгорной части, «…где устроить кладбище не позволял рельеф местности» ( Еремин , 2002. С. 160).

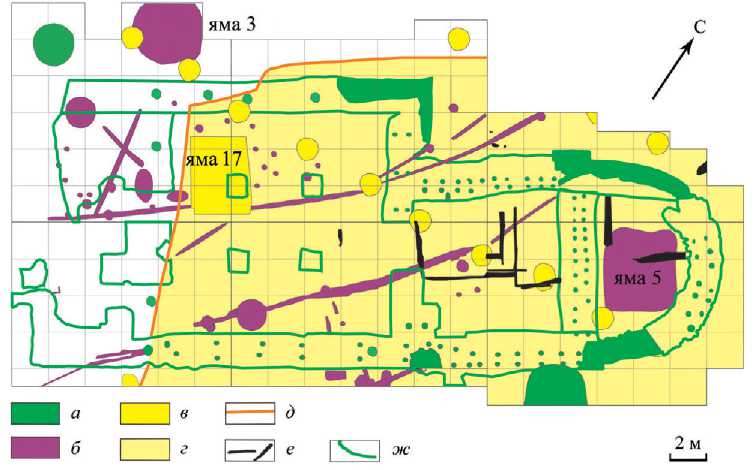

Раскопанный в 2018–2019 гг. участок, площадью 733 кв. м, полностью охватывал обводы стен разрушенного кирпичного храма; его борта были удалены от линии фундамента на расстояние от 0,5 до 4 м (рис. 2). Разбивка участка была проведена только после удаления грунта, оставшегося от планировок 60-х – 70-х гг. XX в. Подошва балластного горизонта отчетливо маркировалась остатками цементной стяжки церковного пола, раздробленного взрывом на отдельные хаотично ориентированные глыбы. Сразу под ними по контуру раскопа обнажились фундаменты и сохранившиеся небольшие участки кирпичной кладки стен церковного здания середины XVIII в. Ленточный фундамент опирался на деревянные сваи, набитые в два ряда почти под всеми стенами храма (рис. 2).

Рис. 2. Нижегородский кремль. Раскоп в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника. Сводный план изученных объектов а – ямы и участки кирпичной кладки стен храма середины XVIII – XIX в.; б – ямы и канавки XIII – начала XV в.; в – сооружения конца XV – середины XVI в.; г – площадка монастырского некрополя второй половины XVI – начала XVIII в.; д – граница монастырского некрополя; е – остатки нижних венцов деревянного монастырского храма; ж – обводы фундаментов кирпичного храма середины XVIII в.

Основа фундамента оказалась сложенной нерегулярной кладкой известнякового плитняка, пересыпанного кирпичным боем, без использования связующего раствора. В отдельных местах кладка усилена крупными блоками белого камня (с размерами до 30 × 40 × 40 см). Глубина заложения фундамента под стенами храма варьировала, как правило, в пределах от 0,3 до 1,3 м. Наиболее глубокая часть фундаментной конструкции приурочена к углам четверика. Упоминаемые в документах конца XIX в. подновление стен храма с заменой их лицевой кладки стен и усиление фундаментов зафиксированы только в отдельных местах – вблизи углов четверика и на части северной стены. Судя по монете, обнаруженной в заполнении траншеи, откопанной для обеспечения этих ремонтных работ, последние проводились не ранее 1890 г.

Непосредственно под остатками пола кирпичного храма внутри его четверика и алтарной части прослежены тленообразные следы нижних венцов, остатки пода и изразцового убора кирпичной печи последней деревянной Симеоновской церкви. Они тяготели к прерывистой углисто-золистой прослойке, оставшейся, вероятно, от пожара 1715 г. Последнее подтверждают три монеты Петра I, расчищенные на остатках бревен церковного сруба. Это две медные полушки, отчеканенные в промежутке 1718–1722 гг. (Узденников, 1985. С. 242, группа III), и серебряная копейка, изготовленная в проволочной технике (до 1719 г.). Зафиксированные следы деревянных конструкций, судя по их взаимному положению, могли принадлежать нескольким разновременным сооружениям (рис. 2).

Верхний культурный горизонт мощностью до 1,5 м, вскрытый сразу под тленом нижних венцов деревянной церкви, а на большей части раскопанной площади – непосредственно под раздробленным полом церковного здания середины XVIII в., оказался насыщенным грунтовыми погребениями, совершенными по христианскому обряду. Обнаруженный некрополь покрывал почти всю площадь храма 1748 г., за исключением ее, связанной с колокольней, западной периферии, и только в восточном направлении выходил за периметр церковных стен (и пределы раскопа). Многие погребения нарушены фундаментами кирпичной церкви, многие – расчищены в периметре стен и под стенами предшествующего деревянного церковного строения. Последнее наблюдение свидетельствует о том, что сгоревшая в городском пожаре Симеоновская церковь была поставлена в черте уже существовавшего монастырского кладбища и, следовательно, не являлась первым церковным сооружением.

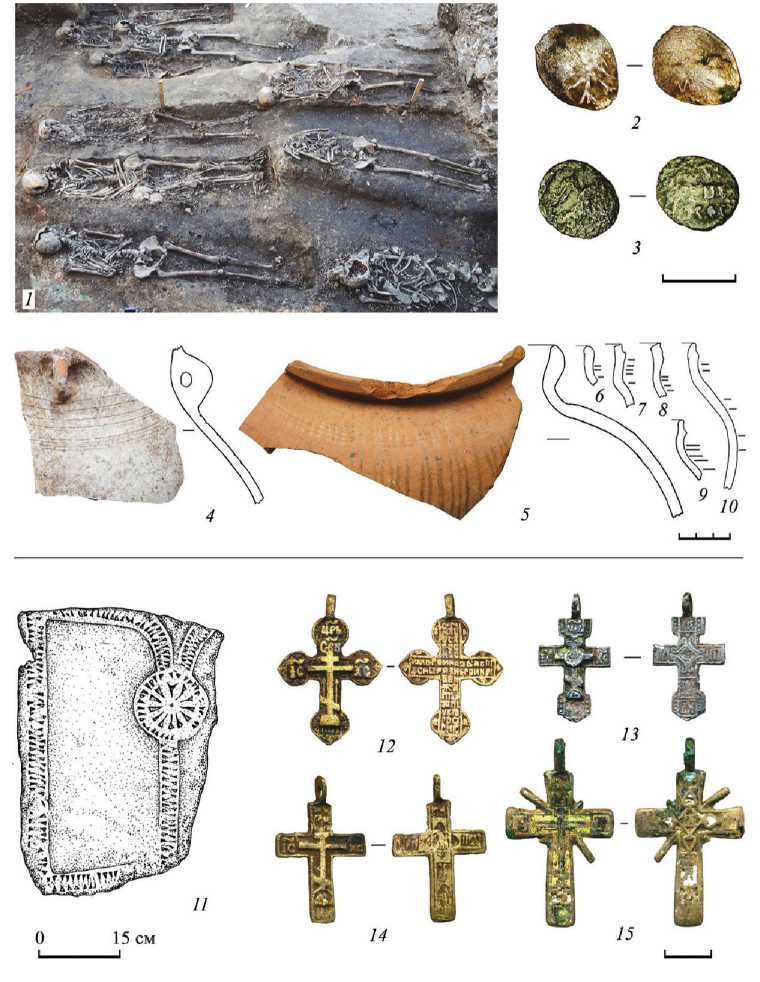

Исследованная часть некрополя характеризуется крайне высокой плотностью захоронений. Большинство погребений зафиксировано без следов могильных ям. В сравнительно однородном темном серовато-коричневом грунте верхнего горизонта они образовывали 6–8 слоев и расчищались по мере обнаружения костяков (рис. 3: 1 ). Многие погребения были разрушены при откопке позднейших могильных ям и фундаментных траншей.

Всего на раскопанном участке некрополя, площадью около 530 кв.м, зафиксировано 890 погребений. Среди 838 погребенных индивидуумов с определенными половозрастными характеристиками – 38 % детей (от младенцев до Infantilis II включительно), 28 % женщин и 34 % мужчин. Преобладали погребения в досчатых ящичных гробах, в очень редких случаях (один на сто) последние скреплялись с помощью железных гвоздей-костылей. Два погребения расчищены в колодах, еще два – в кирпичных склепах, сложенных из кирпича на глиняном растворе. Семь захоронений по периметру гробовины были обложены одним рядком кирпичей, у шести погребений зафиксировано перекрытие в виде прямоугольной в плане кирпичной выкладки, у одного – выстилка из кирпичей. Кирпичи-подголовники обнаружены в десяти погребениях. Следует отметить, что во всех перечисленных случаях использовался исключительно маломерный печной кирпич со следами сажи и глиняного раствора. По размерам (240 × 120 – 125 × 60–65 мм) он немного превосходил кирпичи из остатков пода печи последней деревянной Симеоновской церкви (220 × 115 × 55 мм) и был близок кирпичам первоначальной лицевой кладки храма середины XVIII в. (245 × 145 × 75 мм). Все это может служить указанием, во-первых, на хронологическую близость указанных погребений друг к другу, а во-вторых, – на их относительно позднюю датировку, соответствующую, скорее всего, концу XVII – первой половине XVIII в.

Погребения с остатками облачения, обуви или с каким-либо инвентарем, не связанным с предметами личного благочестия, единичны. В одном погребении (№ 174) расчищены останки священнослужителя со следами облачения в виде рясы и наручей с вышитыми медной проволокой равносторонними крестами.

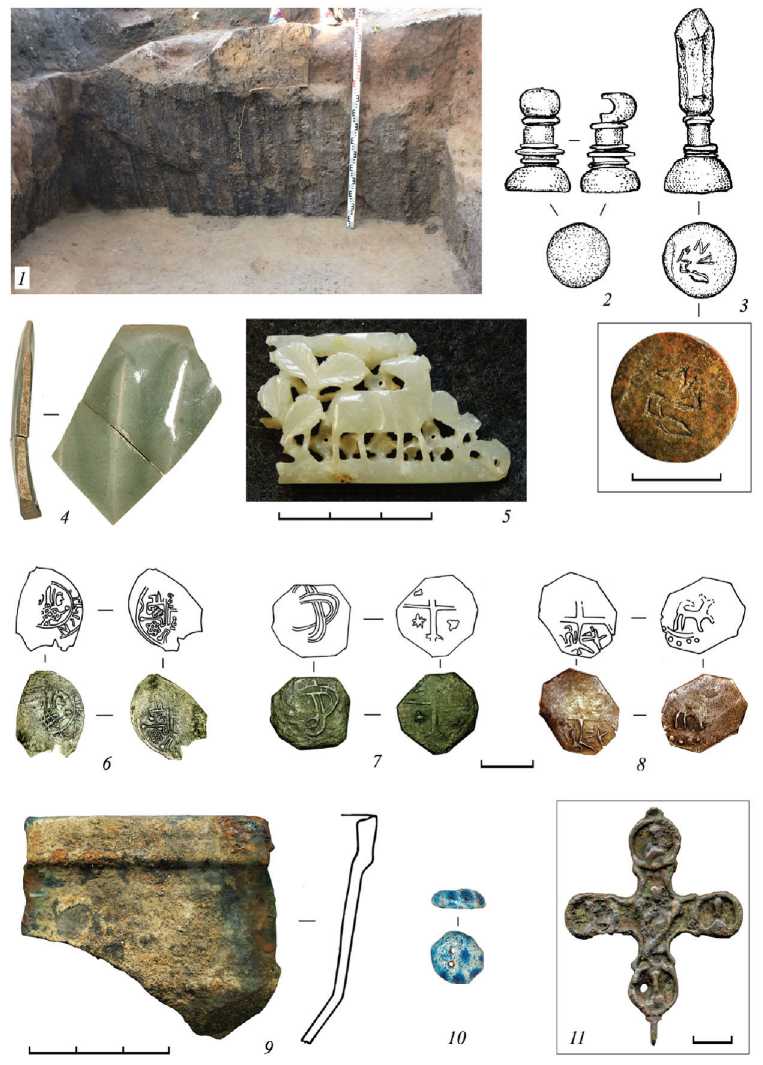

Рис. 3. Нижегородский кремль. Раскоп в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника. Находки и объекты XVI – начала XVIII в.

-

1 – участок монастырского некрополя, вид с юго-востока; 2, 3 – медные монеты (пулы); 4–10 – фрагменты керамических сосудов ( 4 – ангобированного; 5 – краснолощеного; 6–10 – белоглиняных гладких); 11 – фрагмент белокаменной могильной плиты; 12–15 – бронзовые нательные кресты

-

1 – участок 1, пл. 6; 2–10 – участок 6, яма 17, придонный горизонт; 11 – участок 5, кв. 17, пл. 2, слой 3; 12 – участок 1, погребение 106; 13 – участок 1, погребение 59; 14 – участок 1, погребение 53; 15 – участок 1, погребение 122

Еще в одном (погребение № 30) – обнаружены две однотипные зонные бусины из желтого стекла, оставшиеся, вероятно, от четок. В пяти случаях на останках погребенных сохранились шарообразные металлические пуговицы от рубах.

О датировке некрополя можно судить главным образом по стратиграфическим наблюдениям и стилистике встреченных в захоронениях нательных крестов. С предметами личного благочестия и их неопределимыми остатками связано 147 погребений, что составляет 16,5 % от общего числа исследованных комплексов. Наиболее ранний тип нательных крестов представлен восьми- или семиконечными изделиями с клиновидным завершением удлиненной нижней лопасти (рис. 3: 13 ). Кресты такой формы с различным оформлением сторон датируются преимущественно XV–XVI вв. и редко встречаются в комплексах XIV или XVII вв. ( Солдатенкова , 2008. С. 164–167). Они представлены 11 экземплярами, что составляет 7,8 % от всех христианских реликвий, встреченных в погребениях. Основная масса крестов-тельников представлена изделиями трех основных форм, хорошо известных преимущественно по комплексам XVII в. Это кресты с прямоугольными завершениями лопастей и изображением восьмиконечного креста «со страстями» на лицевой стороне (рис. 3: 14 ); изделия с расширенными луковичными или шлемовидными окончаниями лопастей (рис. 3: 12 ); тельники с лучами и волютами в средокрестии с различными по форме завершениями лопастей (рис. 3: 15 ) ( Винокурова , 2000. С. 333–339, 343–346; типы I, VI, VII). Единственная встреченная белокаменная могильная плита с устойчивым антропоморфным декором обнаружена в переотложенном и фрагментированном состоянии (рис. 3: 11 ). По стилистическим особенностям резного треугольчатого орнамента она датируется серединой – второй половиной XVI в. ( Беляев , 1996. С. 143–145; фото 72, 84, 85).

На участке раскопа с сохранившейся стратиграфией верхний, насыщенный погребениями, горизонт (слой 5) лежал на прослойке стерильного грунта, смытого с верхней прибровочной части берегового склона. Ее мощность достигала 56 см. Все исследованные могильные ямы перерезали эту прослойку или перекрываемый ею нижний культурный горизонт (там, где она отсутствовала). С кровли стерильной прослойки или из самой нижней части верхнего культурного горизонта зафиксированы врезки ям двух сооружений, почти повсеместно перекрытые погребениями и перерезанные многочисленными могильными ямами.

Первое сооружение располагалось на западной периферии некрополя (яма 17, см. рис. 2). Это подпрямоугольный котлован размером 3,3 × 4,4 м, оставшийся, вероятно, от погреба либо от подпола одной из ранних монастырских построек. Его борта были укреплены срубом, на дне читались следы деревянного настила. В заполнении придонной части собрана небольшая коллекция образцов русской гончарной посуды (рис. 3: 4–10 ). Без учета переотложенной керамики XIII – начала XV в., она представлена 158 фрагментами, происходящими от белоглиняных горшков коломенского типа с вертикально поставленными венчиками без заметных краевых утолщений (51 %), краснолощеных сосудов (34 %), чернолощеных и мореных (13 %), а также ангобированных (2 %) изделий. Количественные соотношения перечисленных групп керамической посуды характерны для нижегородских комплексов конца XV – середины XVI в. ( Грибов , 2018. С. 200).

Указанная датировка подкрепляется двумя монетными находками (рис. 3: 2, 3 ). Это два «маленьких» пула московского и тверского чекана (весом 0,41 и 0,31 г соответственно), выпуск которых начался не ранее 90-х гг. XV в. и продолжался в XVI в. (вариант 2 типа III и вариант 2 типа V – соответственно, см.: Гайдуков , 1993. С. 203, № 407; 194, № 362).

Второе сооружение – свайное. Его следы представлены совокупностью схожих по габаритам обширных и глубоких ям с остатками врытых бревен диаметром около 50 см. Диаметры ям – 0,9–1,1 м, глубина – до 2,5 м. На площадке раскопа они образовывали два параллельных, разнесенных на 9 м, линейных ряда. Последние ориентированы широтно, восточным окончанием – на устье Ивановского оврага, где проложенный по его тальвегу Ивановский спуск сворачивает на склон волжского откоса. Внутри рядов ямы разнесены на 3,3–4 м друг от друга. Для атрибуции конструкции можно привлечь текст Писцовой книги 20-х гг. XVII в., указывающий, что Симеоновский монастырь стоит «под горою, подле болшого мосту…» (Писцовая и переписная книга…, 1896. Стб. 26). Вероятно, свайная конструкция, следы которой были обнаружены при раскопках, представляла собой деревянный мост, связывающий верхнюю и нижнюю части городской территории еще до оборудования на волжском косогоре нижней части существующего Ивановского спуска. В таком случае погребения на северной половине исследованной площади некрополя, где обнаружены перекрываемые ими следы описанной выше свайной конструкции, могут быть датированы не ранее 20-х гг. XVII в.

Нижний горизонт культурных отложений, мощностью до 90 см, перекрытый на восточной части раскопа мощной стерильной прослойкой, представлен пачкой гумусированных угленасыщенных средневековых отложений, перемежаемых светлыми прослойками делювия без каких-либо включений. Подробному описанию стратиграфии нижнего горизонта и механизма его формирования посвящена отдельная публикация ( Грибов , 2019). Находки из разных слоев нижнего горизонта обнаруживают отчетливую хронологическую дифференциацию на два основных периода. Формирование трех нижних слоев с археологическим инвентарем произошло еще до присоединения города к домену суздальских князей в промежутке от 1221 г. до начала – первой половины XIV в., отложение верхнего слоя, образующего кровлю средневекового горизонта, – в промежутке середины XIV – начала XV в. (Там же. С. 255, 257).

Рис. 4 (с. 330). Нижегородский кремль. Раскоп в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника. Находки и объекты XIII – начала XV в.

-

1 – следы вертикальной деревянной обшивки на юго-восточном борту ямы 3, вид с северо-запада; 2, 3 – печати из кости (предположительно – производственный брак); 4 – венчик сосуда из китайского фарфора-селадона; фрагмент каменной накладки из кварцита; 5 – фрагмент каменной накладки; 6–8 – монеты ( 6 – серебряная денга Петра Дмитровича Дмитровского; 7, 8 – медные нижегородские пулы); 9 – венчик чугунного котла; 10 – поливная пуговица из кашина; 11 – створка бронзового энколпиона

-

2 , 3 – участок 7, яма 3; 4 – участок 5, кв. 9, пл. 4, слой 5; 5 – участок 3, яма 5; 6 – участок 3, кв. 9, пл. 6, слой 5; 7 – участок 5, яма 19; 8 – участок 5, кв. 7, пл. 4, слой 5; 9 – участок 3, кв. 23, пл. 9, слой 5; 10 – участок 5, кв. 11, пл. 4; 11 – участок 1, кв. 21, пл. 6, слой 5

Довольно много переотложенного средневекового инвентаря обнаружено в верхнем культурном горизонте, связанном с монастырским кладбищем (в слое 5). Среди него выделяются предметы восточного импорта: обломок верхней части литого чугунного котла с вертикальными стенками и округлым дном (рис. 4: 9 ), фрагменты привезенных из Болгара и Хорезма керамических сфероконусов, византийских амфор, связываемых с мастерскими из окрестностей г. Трапезунд, осколок фарфорового сосуда из китайского селадона («лун-цюань-яо») (рис. 4: 4 ), многочисленные фрагменты поливных кашинных изделий (сосудов, бус, пуговиц), изготовленных в ремесленных центрах Ирана и Золотой Орды (рис. 4: 10 ).

Особого внимания среди «импортов» заслуживает фрагмент каменной накладки (50 × 30 × 7 мм), происходящий из заполнения подпольной ямы середины XIV – начала XV в. (рис. 4: 5 ). Изделие оформлено прорезной резьбой и выполнено на продолговатой пластине серого полупрозрачного нефритоподобного кварцита (определение к. г.-м. н. Ю. Б. Заславского). Изображение – двупланово. На переднем плане в окружении растительных побегов с крупными овальными листьями с отчетливым перистым жилкованием плоской резьбой изображено копытное животное (скорее всего, лань или олень) вправо, с головой, повернутой назад. Задний план образует сетчатый фон из прорезных соединенных вершинами неправильно ромбовидных фигур, имитирующих, вероятно, лесные заросли.

К наиболее интересным средневековым предметам личного благочестия относится оборотная створка бронзового креста-энколпиона с округлыми окончаниями лопастей, отделенными серповидными выступами (рис. 4: 11 ). В ее средокрестии просматривается ростовая фигура апокрифического архангела Сихаила в долматике с лором, перекинутым через левую руку, с жезлом в правой руке и с зерцалом – в левой. Подобные энколпионы были наиболее популярны в конце XIV – XV в. ( Беленькая , 1997. С. 224).

Средневековая застройка раскопанного участка имела усадебный характер. Ее наиболее стабильный элемент – уличный проезд, выделяемый по двум субпараллельным рядам частокольных канавок, между которыми отсутствовали какие-либо искусственные углубления (рис. 2). Проезд ориентирован поперек берегового склона, прослежен на длину около 30 м. Его ширина около 5 м. По стратиграфическим наблюдениям частокольные ограды дважды возобновлялись, что происходило всякий раз после очередного аномального проявления эрозионных процессов, сопровождаемых перекрытием значительной части раскопанной площади смытым со склона переувлажненным грунтом. Возобновлению ограждений предшествовала просушка намытого грунта путем разведения костров. Их следы в виде маломощных углисто-золистых линз и аморфных пятен побежалости цвета сохранились на кровлях всех стратиграфически выделяемых стерильных делювиальных прослоек, разделяющих слои со средневековым инвентарем.

С каждым из намеченных этапов средневекового освоения участка связаны углубленные сооружения в виде подполий или отдельно стоящих погребов. По конструктивным особенностям и габаритам их можно связать с остатками так называемых глубоких подполий , широко распространенных на средневековых памятниках Северо-Восточной Руси (Шполянский, 2008). Это подквадратные котлованы размером около 4 × 4 м и глубиной до 1,5 м (рис. 2, ямы 3 и 5). Их борта были укреплены деревянным каркасом, состоящим из угловых столбов и вертикальной обшивки, набранной из плах и горбылей (рис. 4: 1). Нижние окончания последних были врыты в пристенные канавки, а верхние закреплены с помощью горизонтальной жерди, концы которой были врезаны в опорные угловые столбы.

О профессиональных занятиях местных жителей красноречиво свидетельствуют массовые следы разнообразной ремесленной деятельности. Уже во время формирования наиболее ранних слоев нижнего (средневекового) культурного горизонта в районе расположения раскопанного участка функционировала косторезная мастерская, в которой помимо собственно костяных изделий занимались обработкой лосиного рога. Среди массовых находок – многочисленные фрагменты лосиных рогов со следами пиления или резания. Бракованные изделия представлены преимущественно муфтами от рукояток ножей. К производственному браку можно отнести два предмета, которые, скорее всего, можно интерпретировать как незавершенные печати-матрицы. Они происходят из перекрывающего грунт обрушения пристенной забутовки средневекового слоя, просевшего в западину одного из наиболее ранних «глубоких подполий» (яма 3). Один предмет, выточенный на станке, имеет форму шахматной пешки (рис. 4: 2 ). Пришлифованная поверхность предполагаемой матрицы осталась без изображения – вероятно, при высверливании отверстия раскололось шарообразное завершение рукоятки, и изделие осталось незавершенным. Второй предмет можно однозначно определить как печать (рис. 4: 3 ). Изделие изготовлено без помощи станка. Его незавершенность проявляется прежде всего в оформлении слегка асимметричной рукоятки с грубым огранением, нанесенным путем простого обстругивания заготовки. На матрице короткими линейными чертами намечено неясное изображение, отдаленно напоминающее фигуру сидящего человека с вытянутыми вперед руками (дополненное, возможно, литерой «N»). Контекст этих двух находок, происходящих из слоя, включающего 47 обрезков рога и фрагментов костей животных со следами обработки, двух заготовок для муфт от рукояток ножей, подтверждает предположение об их отнесении к производственному браку. С продукцией местных косторезов, вероятно, можно связать большую часть обнаруженных изделий из кости и рога. Их ассортимент включает в себя гребни, копоушки, иглы, путные петли, оснастку рукояток ножей.

Инструментарий литейщиков представлен целыми и фрагментированными керамическими льячками и литейными формами, следы железоделательного производства – объемным скоплением прокаленной болотной руды, вскрытым в западине одной из ранних средневековых ям. Вероятно, в этом же районе, судя по находкам необработанного янтарного камня, работал резчик по янтарю. Массовые находки фрагментов керамических сосудов с каплями зеленовато-желтой поливы, происходящие из ямы с развалом глинобитной печи, можно связать с производством поливной посуды.

Результаты исследований, проведенных в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника, – многоплановы и затрагивают разные аспекты и периоды истории города в устье р. Оки. В общеисторическом контексте они представляют наибольший интерес для изучения процессов, сопровождающих превращение удельных центров в города Московской Руси.

Впервые получено свидетельство того, что уже в начальный период существования Нижнего Новгорода его средневековая усадебная застройка охватывала такие элементы волжской долины, как береговые склоны. Очевидно, социальный фактор (близость к крепости) играл определяющую роль при заселении площадки вблизи тылового шва оползневой террасы с очевидными для такого места весьма неблагоприятными инженерно-геологическими условиями. Выдающееся значение для нижегородской археологии имеют обнаружение стратифицированных культурных напластований XIII – начала XV в., зафиксированный на стратиграфических разрезах перерыв в активном освоении городской территории, соответствующий большей части XV в. Следует отметить, что указанный «хиатус» прослеживается и в составе собранной при раскопках нумизматической коллекции: среди монет промежутка второй половины XIV – XVI в. отсутствуют выпуски последнего периода чеканки Василия II и времени правления Ивана III. Наиболее ранние монетные находки (условно – до середины XV в.) представлены: пулом хана Хызра чеканки г. Сарая-ал-Джедид 1360–1361 гг. (вес 2,90 г, см.: Федоров-Давыдов , 2003. Табл. XIV, № 197), семью экземплярами полновесных анэпиграфных нижегородских пул с изображением равноконечного креста на одной стороне, а на другой – двух пересеченных под прямым углом ленточных овалов (рис. 4: 7 ) (у пяти экземпляров, вес в граммах: 1,86; 2,20; 1,34; 1,90; 1,74; 1,19; описание типа см.: Грибов , 2018. С. 154, 155. Рис. I) или зверя вправо с головой, повернутой назад (у одного экземпляра, весом 0,97 г; тип не опубликован, см.: рис. 4: 8 ), серебряной денгой Петра Дмитровича Дмитровского чеканки самого конца XIV – первого десятилетия XV в. (рис. 4: 6 ) ( Зайцев , 2004. С. 97, тип III, № 8; 84). Наиболее поздние монеты указанного выше хронологического диапазона – это денга Ивана IV 1533–1538 гг. и пять экземпляров «маленьких» московских и тверских медных пул, весом в пределах 0,22–0,56 г, чеканка которых началась не ранее 90-х гг. XV в. ( Гайдуков , 1993. С. 89).

Малоизвестный нижегородский Симеоновский монастырь вряд ли существовал до строительства Нижегородского кремля. На его месте, зафиксированном в единственном письменном источнике, в XIII – начале XV в. располагался уличный проезд, разделяющий городские усадьбы, многие из владельцев или обитателей которых активно занимались разнообразной ремесленной деятельностью. Наиболее раннее сооружение, возникшее после исчезновения усадебной застройки и которое может быть связано с монастырем, по находкам из заполнения его котлована (яма 17) датируется в пределах конца XV – середины XVI в. Приблизительно единовременно с наиболее ранними монастырскими сооружениями, вероятно, был выстроен деревянный мост, связывавший нижнюю и верхнюю части кремлевской территории, а через нее – Верхний и Нижний городские посады. Прекращение функционирования «большого моста» с его заменой на проложенный по волжскому косогору спуск, существующий в настоящее время, произошло не ранее времени составления Писцовой книги 20-х гг. XVII в., содержащей единственное письменное известие о нем. Начало монастырского кладбища (по датировке обнаруженной могильной плиты) было положено не ранее середины – второй половины XVI в. Большинство захоронений, скорее всего, было совершено в промежутке середины XVII – начала XVIII в. и, возможно, в связи с эпизодическим увеличением смертности горожан во время эпидемий. Известно, что одна из них – эпидемия чумы 1658 г. – привела к появлению целого участка погребений у стен кремлевского Михаило-Архангельско-го собора (Храмцовский, 1859. С. 47).

Список литературы Археологические исследования в нижней части Нижегородского кремля (предварительные результаты работ 2018-2019 гг.)

- Ануфриева И. В., 2005. Археологические исследования на территории Нижнего Новгорода во второй половине XIX – середине XX вв. // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 9. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та. С. 35–47.

- Бакулин Е. И., 2012. Отчет об археологических исследованиях в г. Н. Новгороде на участках строительства в г. Н. Новгороде на набережной Гребного канала у д. 8 (кадастровые номера участков 52:18:006028, 52:18:060218:0004), прокладки КЛ-0,4 кВ от ТП-229, расположенного на территории Кремля, корп. 3, корп. 5, корп. 1А, корп. 11, по ул. Рождественской, д. 1–3, д. 5, д. 7, д. 9, по Зеленскому съезду, д. 10, по ул. Ильинской, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 14, по набережной Федоровского, д. 13, строительства транспортной развязки по ул. Должанской в Канавинском районе г. Н. Новгорода в 2012 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 33952, 33953.

- Беленькая Д. А., 1997. Наследие домонгольской Руси в ремесле XIV–XV веков // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 221–225.

- Беляев Л. А., 1996. Русское средневековое надгробие: белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII–XVIII вв. М.: МОДУС-ГРАФФИТИ. 372 с.

- Винокурова Э. П., 2000. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Беляев Л. А. Культура средневековой Москвы: XVII век. М.: Наука. С. 326–360.

- Гайдуков П. Г., 1993. Медные русские монеты конца XIV – XVI веков. М.: Наука. 302 с.

- Грибов Н. Н., 2018. Нижний Новгород в XV веке: поиски утраченного города. М.: ИА РАН. 592 с.

- Грибов Н. Н., 2019. Стратифицированный средневековый горизонт в Нижегородском кремле: условия формирования и предварительная характеристика // КСИА. Вып. 257. С. 247–260.

- Еремин И. О., 2002. Средневековые погосты в Нижегородском кремле и на прилегающей территории // Нижегородский кремль. К 500-летию памятника архитектуры XVI века: материалы второй обл. науч.-практ. конф. (5–6 декабря 2001 г.). Нижний Новгород: Комитет по делам архивов Администрации губернатора Нижегородской области. С. 158–163.

- Еремин И. О., 2012. Зачатская башня Нижегородского кремля. История, археология, реставрация. Нижний Новгород: Ультима. 66 с.

- Зайцев В. В., 2004. Материалы по русской нумизматике XV века. Киев: Юнона-Монета. 144 с.

- Коневский М. Ф., 1891. Симеоновская единоверческая и Успенская, что при Нижегородском графа Аракчеева кадетском корпусе, церкви и их достопримечательности // Нижегородские епархиальные ведомости. № 12. С. 394–401.

- Королёв А. И., 2011. Архитектурно-археологические исследования Зачатской башни Нижегородского кремля в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1 № 40757, 40758.

- Новый Нижегородский летописец // Гацисский А. С. Нижегородский летописец. Нижний Новгород: Нижегородская ярмарка, 2001. С. 644–661.

- Парийский С. М., 1914. Сообщение о раскопках на территории Кремля в Н-Новгороде / Журнал 153 заседания 2 сентября 1913 г. // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Т. XVII. Вып. 1. Нижний Новгород: Типо-литография «Нижегородское Печатное Дело». С. 39–43.

- Петров П. Н., 1997. Находки джучидских монет на территории Нижегородской области // Древности Нижегородского Поволжья: сб. ст. Вып. 2. Нумизматический сборник. Т. I / Отв. ред. П. Н. Петров. Нижний Новгород: Конвек. С. 9–24.

- Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. СПб.: Синод. тип., 1896. 338 с.

- Солдатенкова В. В., 2008. Металлические детали одежды и украшения в городском костюме XV–XVI вв. (По материалам раскопа 56 на территории Затьмацкого посада г. Твери) // КСИА. Вып. 222. С. 153–169.

- Узденников В. В., 1985. Монеты России 1700–1917. М.: Финансы и статистика. 504 с.

- Фёдоров-Давыдов Г. А., 2003. Денежное дело Золотой Орды. М.: Палеограф. 352 с.

- Храмцовский Н. И., 1859. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода в двух частях. Ч. 2. Нижний Новгород: Губ. тип. 263 с.

- Шполянский С. В., 2008. Конструкции подполий средневековых построек в Суздале и его округе (опыт систематизации) // Археология Владимиро-Суздальской земли. Вып. 2 / Отв. ред. Н. А. Макаров, сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 56–66.