Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг

Автор: Макаров Н.А., Энговатова А.В., Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены предварительные результаты археологических исследований на месте демонтированного корпуса № 14 Московского Кремля - первых широкомасштабных раскопок в восточной части кремлевского холма, на месте разрушенных в 1929-1930 гг. Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Проведенные в 2014-2016 гг. раскопки показали, что, несмотря на значительные разрушения советского времени, здесь сохранились фундаменты части построек Чудова монастыря XV-XVII вв. и Малого Николаевского дворца,погребения монастырского некрополя и стратифицированные участки культурного слоя, древнейшие напластования которого относятся к домонгольскому времени. В статье дана краткая характеристика стратиграфической ситуации на исследованных участков, строительных остатков, часть которых музеефицирована в двух«археологических окнах» на Ивановской площади, погребальных комплексов XIV-XVII вв. и средневековых культурных отложений, в том числе связанных с древнейшим периодом освоения этой части кремлевского холма.

Московский кремль, средневековые города, московская русь, монастыри, городские усадьбы, средневековые некрополи, чудов монастырь, малый николаевский дворец

Короткий адрес: https://sciup.org/14328407

IDR: 14328407

Текст научной статьи Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг

Московский Кремль известен в археологии как древнейшее ядро городской территории Москвы, насыщенное средневековыми древностями, отражающими становление и развитие городских структур и формирование на кремлевском холме в XIV–XVI вв. нового центра властных отношений. Археологические материалы Кремля привлекают пристальное внимание исследователей с середины XX в . ( Воронин, Рабинович , 1963; Древности Московского Кремля, 1971), однако современные функции Кремля как места размещения высших органов государственной власти долгое время сдерживали археологические работы на этой территории. Основным источником сбора археологических данных до последнего времени оставались организованные музеями Московского Кремля наблюдения и шурфовка на участках строительства и реставрации, и лишь в отдельных случаях – охранные раскопки на ограниченных участках ( Панова ,

2013. С. 10–12). В этой ситуации археологический контекст целого ряда ярких находок и остатков средневековых сооружений, обнаруженных на территории Кремля, остается непроясненным. Кремль стал более открытым для археологов лишь в последнее десятилетие. Поворотным моментом в его археологическом изучении стали масштабные раскопки на Подоле, в Тайницком саду, организованные Институтом археологии в 2007 г . ( Коваль и др ., 2008).

Демонтаж корпуса № 14, находившегося в восточной части Московского Кремля, на месте снесенных в 1929–1930 гг. Чудова и Вознесенского монастырей, открыл уникальную возможность проведения полноценных археологических раскопок на вершине кремлевского холма. Задачами новых археологических изысканий являлись уточнение сведений о размещении построек, разобранных при расчистке площадки для строительства 1930-х гг.; изучение культурных отложений, сохранившихся на различных участках в зоне проведения работ; выяснение степени сохранности остатков архитектурных сооружений XVI–XIX вв. и перспектив их раскрытия для музейного показа, подготовка отдельных фрагментов исторических построек и участков средневекового культурного слоя к музеефикации. Эти конкретные задачи оказались органично связаны с общей целью получения археологических данных для реконструкции освоения восточной части территории Московского Кремля, исторической топографии и градостроительного облика этой части средневекового города. Рекогносцировочные раскопки были начаты в сентябре 2014 г., основные изыскания проходили с перерывами с ноября 2015 по декабрь 2016 г. Общая площадь раскопов составила 580 кв. м. В настоящей статье излагаются некоторые предварительные результаты этих исследований.

На территории бывшего корпуса № 14 размещались строения различных эпох. Прежде всего, это комплексы Чудова и Вознесенского монастырей с соборными и другими церквами, а также кельями, монастырскими службами и некрополями, занимавшие выдающееся место в сакральном пространстве средневековой Москвы ( Баталов, Беляев , 2010. С. 295, 311). Чудов монастырь был основан в 1365 г., начало строительства первого каменного собора Вознесенского монастыря отмечено в летописи под 1407 г. Вознесенский собор был полностью уничтожен постройками 14-го корпуса, за пределами пятна строительства 1930-х гг. остался лишь небольшой участок его территории вдоль Спасской улицы, где стояла церковь Cв. Екатерины (1808–1817 гг., архитектор К. Росси). Территория Чудова монастыря (включая собор Чуда Архистратига Михаила в Хонех) также сильно пострадала от строительства 1930-х гг. – значительная ее часть была прорезана котлованами подвальных помещений корпуса № 14, глубина заложения которых превышала 5 м. Однако часть территории монастыря все же сохранилась от полного разрушения – прежде всего это касается участка с постройками XVII в., размещавшимися в западной ее половине, на месте современной Ивановской площади. Почти не затронуты строительством 1932 г. оказались и фундаменты Малого Николаевского дворца, возведенного в 1775 г. по проекту М. Ф. Казакова и реконструированного в 1874–1875 гг. Н. А. Шохиным с полной заменой фундаментов и устройством под зданием подвальных помещений ( Шохин , 1894) .

Каменный собор во имя Чуда Архистратига Михаила в Хонех был заложен на средства и по инициативе митрополита Алексия в 1365 г. ( Кучкин , 1980. С. 5, 6). Церковь «единого лета и почата и кончана и священа бысть» (ПСРЛ, 2007.

С. 103). Между 1425 и 1431 гг. каменная церковь 1365 г. внезапно обрушилась. В 1483 г. архимандрит Геннадий восстановил как сам собор, так и трапезную палату, построенную еще Алексием. В 1501–1503 гг. на месте старой церкви появляется новое здание Михайловского собора: «Того же лета, повелением великого князя Ивана Василиевича, разобраша старую церковь на Москве Архангела Михаила Чюдо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит Алексей чюдо-творец» (Там же. С. 240). Здания монастыря неоднократно страдали от многочисленных московских пожаров, особенно крупных в 1493, 1547, 1626 и 1633 гг. В 1677 г. монастырская территория была значительно расширена к юго-западу по инициативе и на средства царя Федора Алексеевича за счет прирезки к ней бывшего двора князя Юрия Васильевича (младшего брата Ивана IV), впоследствии находившегося во владении боярина Ф. И. Шереметева, а затем Б. И. Морозова. На этой территории в 1680–1686 гг. был выстроен комплекс из Благовещенской и Алексиевской церквей с трапезной и многочисленными службами. При строительстве была разобрана трапезная конца XV в. с церковью Алексия Митрополита, а ее престол, как и престол Благовещения, находившийся в южной апсиде Михайловского собора, перенесен в новое здание. Вероятно, в то же время, взамен разобранной звонницы при старой трапезной, перед западным фасадом Михайловского храма возведена пятиярусная колокольня, а западная паперть собора соединена каменными переходами: южным – с церковью Благовещения и северным – с архимандритскими кельями.

В 1775–1778 гг. Михайловский собор был реконструирован: сломаны окружавшие его с трех сторон каменные паперти и четыре боковые главы, разобрана колокольня, а перед входами в собор устроены три открытых крыльца. Впоследствии собор подвергался незначительным переделкам: пристроены новые крыльца с юга и севера, обновлялся интерьер. В таком виде Михайловский собор сохранялся до его разборки в 1929 г.

Археологические наблюдения, проводившиеся на участках строительства и ремонта коммуникаций в этой части Кремля Н. С. Владимирской (Шеляпи-ной) и Т. Д. Пановой, выявили присутствие на территории корпуса № 14 культурных отложений домонгольской эпохи. Наиболее интересная находка была сделана здесь в результате наблюдений 1988 г., когда в ходе углубления подвалов в южной части корпуса (ближайшей к Ивановской площади) был найден самый крупный на территории Кремля клад серебряных украшений первой половины XIII в., состоявший из 299 предметов. Еще один клад (из 23 вещей) был найден под 14-м корпусом в 1991 г. ( Панова , 1996. C. 27–60; 2013. С. 73). Эти находки указывают на то, что в восточной части Кремля уже в предмонгольское время могли размещаться богатые усадьбы. Однако локальные наблюдения за строительными работами не позволили составить полного представления ни о стратиграфии культурного слоя, ни о состоянии остатков строительных конструкций монастырских комплексов.

В ходе рекогносцировочных работ Института археологии РАН, проводившихся в сентябре 2014 г., во дворике 14-го корпуса (рис. 1) были выявлены сильно потревоженные перекопами культурные отложения XII–XV вв. В раскопе площадью 44 кв. м были выявлены объекты домонгольской эпохи (остатки заглубленных ям и построек), кроме того, в частично переотложенных

слоях была встречена разнообразная импортная керамика, датирующаяся XIV– XV вв., – китайский фарфор, золотоордынская кашинная керамика, крымская поливная посуда, обломок испанской чаши с люстровой росписью. Эти находки позволяли сделать вывод о высоком статусе дворовладений, располагавшихся на данном участке.

Исследования 2016 г. были начаты с шурфовки на территории, окружавшей корпус № 14, с целью поиска остатков построек Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца, сохранившихся вне основного пятна застройки советского времени. На следующем этапе в подвале 14-го корпуса были заложены раскопы 1–3, которыми была полностью исследована основная площадь подвальных помещений, доступная для проведения археологических раскопок. Работы в шурфах и на раскопах велись исключительно вручную, с просеиванием культурного слоя на ситах с ячейками сечением 2 х 2 мм. Раскопки сопровождались полным сбором археозоологического (костного) материала, флотацией грунта для получения карпологических остатков, отбором образцов для палинологических исследований, радиоуглеродного датирования, естественно-научного исследования погребенных почв и культурных слоев.

В результате проведенных археологических исследований были пройдены 8 шурфов (общей площадью 250 кв. м) и 3 раскопа (общей площадью 280 кв. м) (рис. 1). Следует отметить, что демонтаж 14-го корпуса не затронул напластования и конструкции, находящиеся ниже уровня современной дневной поверхности, поэтому не вскрытые раскопками 2016 г. участки культурного слоя и фрагменты исторических построек сохранились в том же состоянии, в котором они находились до начала реконструкции.

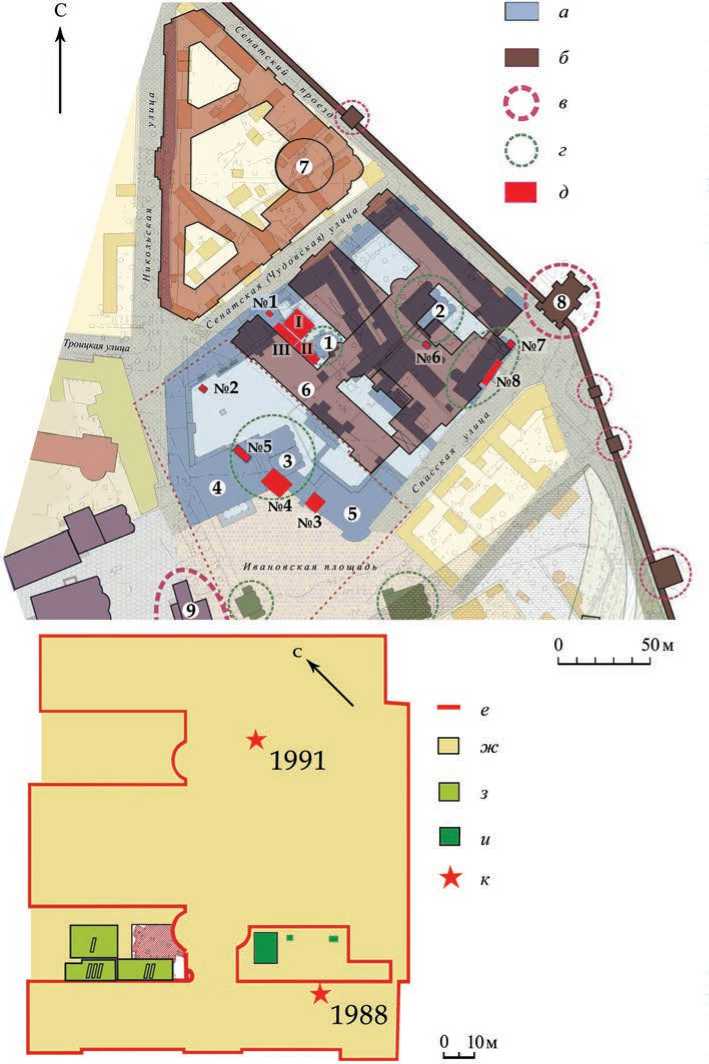

Из восьми шурфов два (шурфы 1, 6) пришлись на участки засыпок строительным мусором 1930–1970-х гг., один (шурф 2) попал на мощные завалы кирпича от строений XVIII–XIX вв., но в пяти других были выявлены разновременные архитектурные остатки. Шурф 3 вскрыл участок фундамента юго-западной фасадной стены Малого Николаевского дворца и отходящую от него перпендикулярно стену-перегородку подвала. Фундаменты сложены из кирпича и белокаменных блоков на известковом и цементном растворах (рис. 2, 1 ). Эта оригинальная система кладки была применена Н. А. Шохиным в ходе замены фундаментов дворца, выполненной им в 1874–1875 гг. ( Шохин , 1894. Рис. XXI). В фундаментных рвах и переотложенных напластованиях собраны керамика и вещевые материалы XII–XIX вв., в том числе обломки стеклянных браслетов.

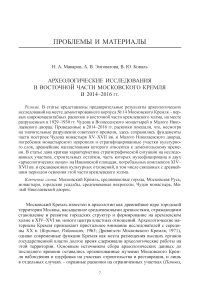

Рис. 1. Схема восточной части Кремля с размещением шурфов и раскопов 2016 г. и схема корпуса № 14 с размещением раскопов

1 – собор Чуда Архистратига Михаила; 2 – собор Вознесения; 3 – церковь Св. Алексия Митрополита; 4 – трапезная Чудова монастыря; 5 – Малый Николаевский дворец; 6 – контур корпуса № 14; 7 – Сенат; 8 – Спасская башня; 9 – Колокольня «Иван Великий»

а – здания Чудова и Вознесенского монастырей, разрушенные в 1929–1932 гг.; б – стены и башни Кремля; в – существующие архитектурные доминанты; г – утраченные церкви; д – раскопы и шурфы 2016 г. (I–III – раскопы, № 1–8 – шурфы); е – контур стен корпуса № 14; ж – участки с полностью уничтоженным культурным слоем; з – раскопы 2016 г. на плане 14-го корпуса; и – раскоп и шурфы 2014 г.; к – места находок кладов 1988 и 1991 гг.

Рис. 2. Остатки строительных конструкций и надгробия (фото)

1 – подвалы Малого Николаевского дворца (вид с запада); 2 – кладка фундамента южного угла Алексиевской церкви, составленная из надгробных плит (вид с юго-востока); 3 – надгробие Павла Радионовича из фундамента Алексиевской церкви; 4 – надгробие В. Г. Салтыкова в фундаменте колонны 14-го корпуса

В шурфе 4 был прорезан пятиметровый культурный слой, предматериковая часть которого содержала керамику домонгольского времени. На основной площади шурфа был вскрыт фундамент южного угла четверика комплекса церквей Алексия Митрополита и Благовещения, построенных в 1680–1686 гг. Фундамент был сложен из белокаменных блоков на глиняном растворе (с проливками известковым раствором), среди которых имелись многочисленные целые (и в обломках) надгробия с резным декором (в основном, с жгутовым орнаментом), датируемые XVII в. (рис. 2, 2 ). Мощность заложения фундамента превышала 2 м, его структура была довольно сложной, поскольку к первоначальному фундаменту из тесаных блоков с внешней стороны была сделана прикладка (на нее-то и пошли надгробия XVII в.), а также белокаменный контрфорс. Сами стены церкви были сложены из большемерного кирпича на известковом растворе (кладка сохранилась фрагментарно). К югу от угла церкви культурные слои были исследованы до материка: тут обнаружены мощные отложения XVI–XVII вв. с хорошо сохранившимися деревянными конструкциями (срубом погреба, дворовым мощением, частоколом), а также слои XIV–XV вв., в которых встречены восточные импорты (фрагмент сирийского (?) стеклянного сосуда с полихромной росписью, обломок золотоордынской поливной чаши с полихромной подглазурной росписью). Еще ниже зафиксирован культурный слой с фрагментами стеклянных браслетов и керамикой с профилировкой домонгольского времени, под которым, на материке, залегали прослойки песчаных выбросов, которые могли происходить из материковых ям, не попавших в контур шурфа.

Шурфом 5 исследовано основание северной стены трапезной палаты Чудова монастыря 1680–1686 гг., который был сложен из кирпича на известковом растворе. Эта часть строения была законсервирована для последующего изучения.

Шурф 7 вскрыл сильно поврежденные перекопами советского времени остатки фундамента восточной (апсидной) стены церкви Св. Екатерины, строительство которой было завершено в 1817 г. Шурфом 8 была изучена часть фундамента южной стены той же церкви, выходившей на Спасскую улицу. Установлено, что от этой церкви сохранился лишь фундамент южной стены, а остальная часть здания уничтожена постройкой корпуса № 14.

Таким образом, по материалам шурфовки удалось точно локализовать и археологически документировать местоположение ряда исторических зданий, входивших в комплексы Чудова и Вознесенского монастырей, а также Малого Николаевского дворца. При этом в двух шурфах зафиксировано присутствие средневековых напластований и находок, возраст которых не моложе XIII в. Открытие остатков исторических построек XVII–XIX вв. заставило отказаться от исследования культурного слоя в шурфах на всю глубину его залегания, за исключением части площади шурфа 4.

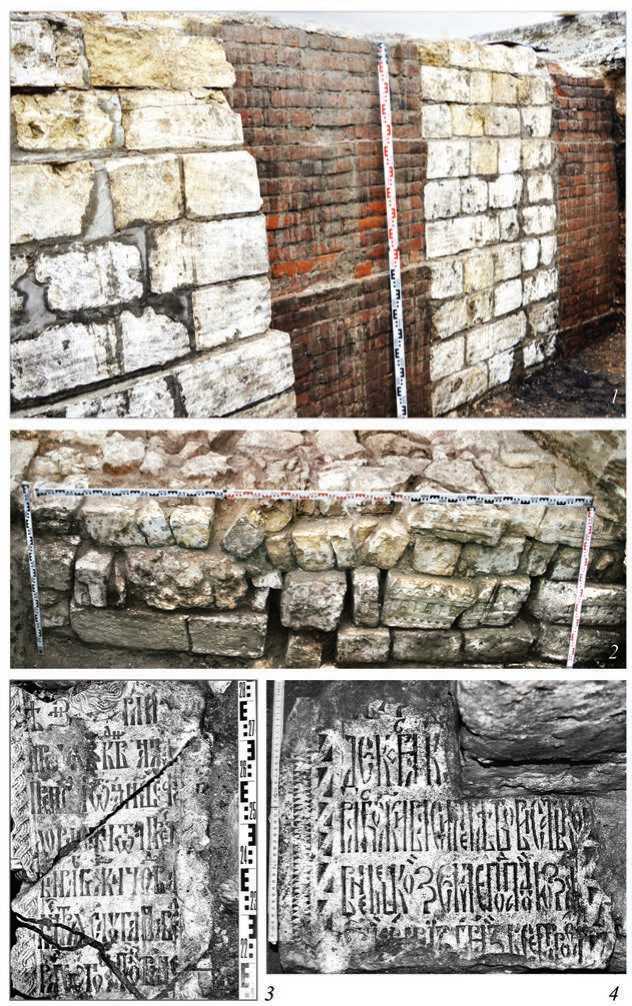

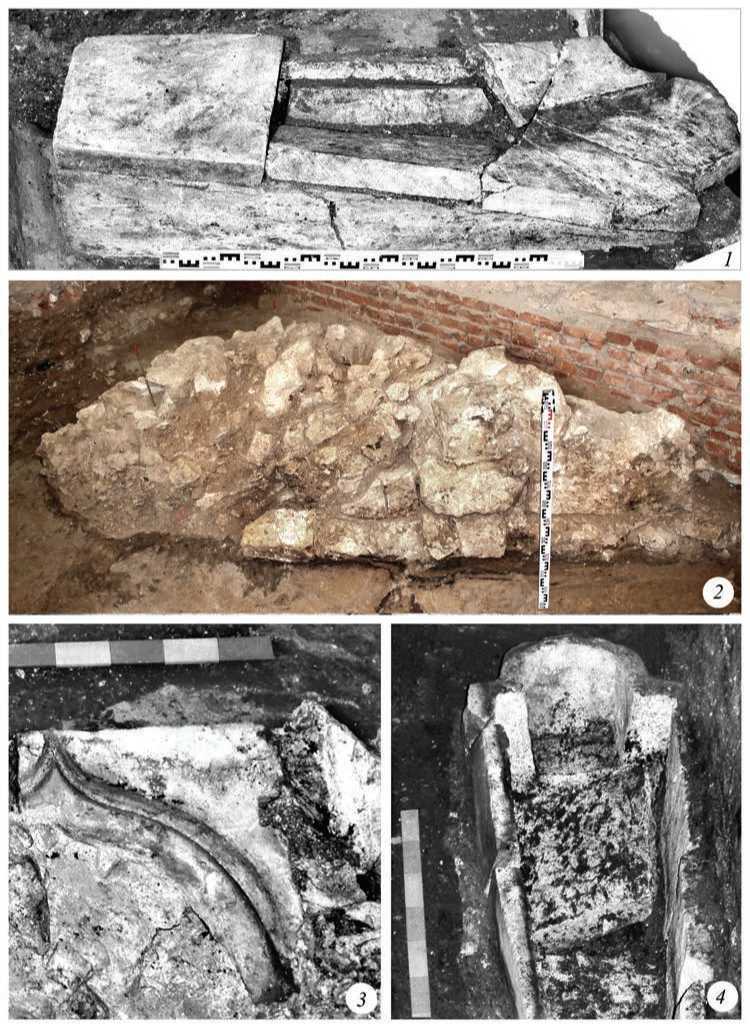

Раскопы 1–3 размещались в единственном подвальном помещении 14-го корпуса (в западной его части), где под полами сохранились остатки культурного слоя и белокаменные фундаменты построек. На остальной площади корпуса (за исключением внутреннего дворика, исследования в котором проводились в 2014 г.) выявить участки с остатками строительных конструкций и средневековым культурным слоем не удалось, вероятно, они были полностью уничтожены строительством 1932 г. и последующими работами по углублению подвалов и фундаментов, проводившимися в 1960–1990-х гг. В раскопах 1–3 исследованы культурные слои XII–XV вв. мощностью от 20 до 80 см, остатки 6 белокаменных фундаментов XVI–XVII вв., заглубленные в материк ямы и сооружения (112 объектов), которые могут быть предварительно датированы от XII до второй половины XVI в., а также погребения монастырского кладбища, примыкавшего к Михайлоархангельскому собору (108 погребений с захоронениями 109 индивидов) (рис. 3). Среди погребений особо выделяются захоронения в белокаменных саркофагах (5 шт.), в т. ч. 2 сохранившихся целиком, с перекрывавшими их крышками. В ходе раскопок была собрана представительная коллекция вещевых находок (около 1400 предметов) и керамики (более 15 000 определимых обломков), дополненная археозоологической коллекцией (более 20 000 костей животных).

Стратиграфия исследованных раскопов своеобразна: благодаря тому, что все поздние (XVI–XIX вв.) отложения были уничтожены при устройстве подвальных помещений в 1930–1931 гг., здесь сохранились в основном только наиболее ранние слои. При этом в перекопах времени строительства 14-го корпуса удалось собрать чрезвычайно важные артефакты и строительные остатки, происходящие от монастырских строений, – фрагменты фресок Михайловского собора, куски терракотовых плит, украшавших фасады построек Чудова монастыря второй половины XV в., обломки белокаменных надгробий и саркофагов. Установлено, что основания колонн, поддерживавших потолок подвала, и часть других конструкций 1930–1932 гг. сложены из материалов XV–XVIII вв. – белокаменных блоков стеновой кладки и фрагментов надгробий.

Значительная часть погребений, расчищенных под полом подвалов, судя по данным стратиграфии и керамике из заполнения могильных ям, должна быть отнесена к XVI–XVII вв. Следов жилых или хозяйственных построек этого времени не обнаружено, однако в раскопах зафиксировано несколько ям этого времени с бытовым и строительным мусором. Наибольший же интерес представляли остатки шести фундаментов этого периода, сложенных из грубо тесанных белокаменных блоков на известковом растворе, с включениями отдельных обломков кирпичей (рис. 4, 2 ). Часть блоков могла быть использована вторично, после разборки собора 1365 г., а также других ранних монастырских построек. В этом смысле интересен обломок белокаменного оконного наличника, использованный в кладке одного из фундаментов (рис. 4, 3 ). Аналогии ему известны в кремлевской церкви Рождества Богородицы, построенной в 1393 г. ( Воронин , 1962. С. 260), и в Успенском соборе Звенигорода начала XV в. (Там же. С. 291, 292, 296; Огнев , 1955. С. 28, 29). Фундаменты представлены лишь нижними рядами кладки, поэтому составить представление о первоначальных размерах и планировке построек, в основании которых они находились, затруднительно. Наиболее вероятным представляется соотнесение их с обстройкой, окружавшей Михайловский собор 1501–1503 гг. Все эти постройки были разобраны в XVIII в. Несмотря на то что в раскопах были выявлены лишь небольшие участки фундаментов, обнаруженные архитектурные остатки представляют исключительную ценность для реконструкции архитектурного облика и планировочной структуры Чудова монастыря XVI–XVII вв.

Рис. 3. Раскопы I–III (схема с погребениями и фундаментами XIV–XVII вв.)

а – фундаменты колонн корпуса № 14; б – перекопы советского времени; в – погребения; г – белокаменные фундаменты; д – предполагаемое местоположение Михайловского собора

I–III – номера раскопов

Культурные отложения середины XIV – XV в. сохранились в раскопах фрагментарно – в просадках над котлованами более ранних заглубленных построек. Они включают в себя тонкие прослойки культурного слоя и более мощные (до 10 см) слои строительного мусора – отесков белого камня, связанных, вероятно, со строительством собора Чуда Архистратига Михаила в 1365 г. и последующими ремонтами (рис. 5, А ). Выявлена и незначительная часть фундамента, возможно связанная с западным углом четверика собора 1501–1503 гг. (рис. 3). Бытовых остатков (керамика, кости животных) эти отложения содержали крайне мало. К рассматриваемому периоду относится ряд погребений, в которых обнаружены поливные керамические чашечки-елейни-цы, получившие в это время широкое распространение в погребальной практике московских монастырей и помещавшиеся преимущественно в могилы духовных лиц.

Само размещение могил на исследованных площадях свидетельствует о существовании четкой их рядности, т. е. о строгой регламентации территории, отведенной под некрополь (рис. 3). Колебания в ориентировке, взаимные прорезка

Рис. 4. Архитектурные остатки и саркофаги

1 – саркофаг с раскопа III; 2 – фрагмент фундамента на раскопе II; 3 – часть белокаменного оконного наличника в фундаментной кладке на раскопе I; 4 – саркофаг из раскопа I

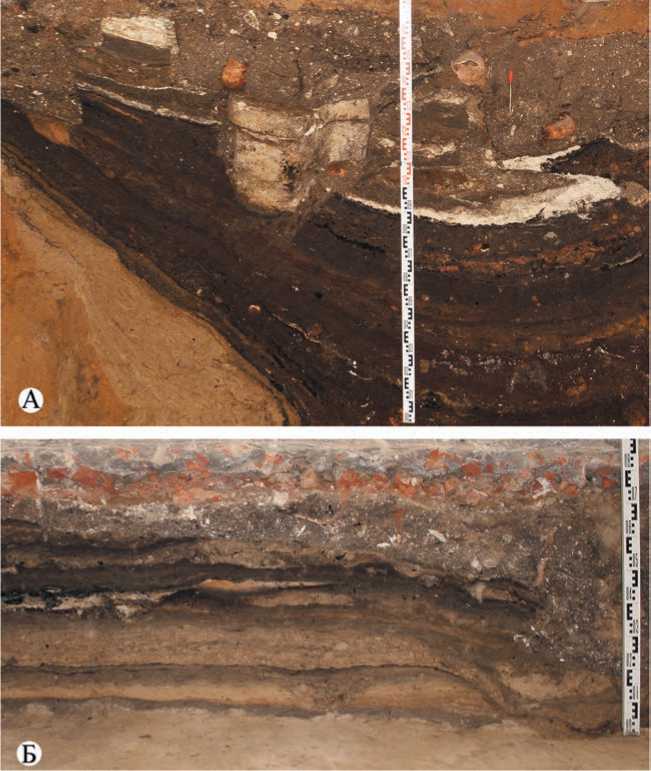

Рис. 5. Стратиграфия раскопов

А – северо-восточный профиль раскопа III (видны саркофаг и прослойки белокаменных отесков, перекрывающие слои XIII – первой половины XIV в.); Б – северо-восточный профиль раскопа II (видны отложения домонгольской эпохи с прослойками песка, гумусированных грунтов и горизонтом пожара)

или перекрывание погребениями друг друга свидетельствует об их разновременности, однако исключительная редкость в могилах инвентаря, в т. ч. полное отсутствие крестов-тельников (и прочих разновидностей культовых реликвий), существенно затрудняет узкую датировку как отдельных погребений, так и их групп. К числу исключений относятся 11 погребений с елейницами, одно захоронение с кирпичом-подголовником и 2 женских погребения с фрагментарно сохранившимися головными уборами – «волосниками». Тем не менее благодаря этим предметам, а также данным стратиграфии и керамическому материалу из засыпки могил можно выделить хронологические серии погребений, вписывающиеся в интервал XIV–XVII вв. Более ранних и более поздних захоронений на изученной территории не обнаружено. Радиоуглеродное датирование дерева от гроба из погребения 52 (калиброванная дата: 1283–1382 гг., 1Ϭ) позволяет отнести древнейшие захоронения на исследованном участке ко времени не позднее второй половины XIV в. (табл. 1, № 7).

|

№ |

3S щ а о о & к ю св =: |

Kt 5 |

св Оч о ё о ^ о 4> 5 |

5 5 |

зЯ о н Е ^ о « |

aS 1=5 S |

aS 1=5 S |

|

1 |

ЛЕ-11382 |

2016 |

Раскоп II, участок 3, |

дерево |

556±25 |

1325–1420 |

1310–1430 |

|

2 |

ЛЕ-11383 |

2016 |

гл. 170‒190 см Раскоп I, участок 3, |

уголь |

780±25 |

1220–1270 |

1215–1280 |

|

3 |

ЛЕ-11384 |

2016 |

яма 23 Раскоп II, участок 1, |

гумус с мелким |

600±45 |

1305–1405 |

1280–1420 |

|

4 |

UGAMS-26046 |

2016 |

гл. 180 см Раскоп II, участок 1, |

углем уголь |

590±25 |

1315–1401 |

1301–1411 |

|

5 |

UGAMS-26047 |

2016 |

гл. 180‒190 см Раскоп II, участок 1, |

уголь |

780±25 |

1225–1269 |

1218–1276 |

|

6 |

UGAMS-26048 |

2016 |

гл. 160‒170 см Раскоп II, участок 3, |

уголь |

620±25 |

1299–1392 |

1293–1398 |

|

7 |

UGAMS-26049 |

2016 |

гл. 220‒230 см Раскоп I, участок 4, |

дерево |

670±25 |

1283–1382 |

1277–1389 |

|

погребение 52 |

Слои, отложившиеся в период до начала каменного церковного строительства, состояли в основном из грунтов, насыщенных древесным тленом (в ряде случаев можно утверждать, что этот тлен оставлен щепой), однако в этих же слоях отмечены прослойки угля, связанные с сильными пожарами. Среди вещей, отложившихся в этих слоях, интерес представляют керамические импорты из Золотой Орды, наиболее ярким из которых является обломок хорезмской фляги с рельефным тисненым орнаментом (рис. 6, 1 ). Подобные сосуды очень редко попадали на Русь, причем, как правило, вместе с их владельцами-ордынцами, привыкшими пользоваться керамическими флягами в кочевом быту. Встречены и иные керамические импорты этого периода, к числу которых относятся обломки чаш, изготовленных в Юго-Восточном Крыму и нижневолжских центрах

Рис. 6. Находки из раскопов I–III

1 – обломок хорезмской фляги; 2 – текстильная пломба; 3 – фибула; 4 – писало; 5 – литейная формочка с надписями; 6 – кубик с граффити

1 – керамика; 2 – свинец; 3 – белый металл; 4 – железо; 5, 6 – известняк

Золотой Орды. Особенный интерес представляет свинцовая текстильная пломба, атрибутируемая западнофландрскому городу Диксмёйде (рис. 6, 2), имеющая аналогии XIV в., происходящие в том числе с территории Руси и Волжской Булгарии (Коваль, 2015. С. 212, 213. Рис. 2, 1, 2). Эта пломба свидетельствует о том, что в данном месте некогда находился целый рулон дорогого импортного сукна, являвшегося признаком высокого имущественного статуса насельников данного места. Для определения хронологических позиций культурных напластований, перекрытых строительными прослойками, содержащими белокаменные отески, важны радиоуглеродные даты, полученные по образцам угля и древесного тлена из культурного слоя, сделанные в лаборатории радиоуглеродного датирования ИИМК и в Лаборатории изотопных исследований Университета Джорджии (Center for Applied Isotope Studies, University of Georgia), США. Суммарные интервалы трех из них охватывают период между рубежом XIII–XIV вв. и началом XV в. (1299–1405 гг. при калибровке 1Ϭ), суммарный интервал двух других 1220–1270 гг. (калибровка 1Ϭ). Таким образом, зафиксировано формирование культурных отложений в середине XIII в. и в XIV в. (табл. 1, № 2–4, 6).

Более ранние культурные отложения на раскопах принадлежали к домонгольской эпохе. Для их выделения существенны находки обломков стеклянных браслетов (более 350 экз., большинство из них крученые, по цвету преобладают темные – коричневые, оливковые, бежевые) и керамических материалов, характеризующихся так называемыми курганными формами кухонных горшков. Из этого же слоя происходят шиферные пряслица (3 экз.) и обломки византийских амфор (группы I, связываемой своим происхождением с окрестностями Трапезунда, XII–XIII вв.). Редкой для памятников долины реки Москвы является находка подковообразной спиралеконечной фибулы из белого металла с треугольным сечением дуги (рис. 6, 3 ). Наиболее поздняя находка подобной фибулы в Новгороде относится к последней четверти XII в., однако основной период их бытования ограничен X–XI вв. ( Лесман , 1990. С. 75; Покровская , 1999. С. 56, 57). Среди других находок интересно железное писало длиной 11,7 см (рис. 6, 4 ), снабженное простой треугольной лопаточкой (тип 13 по А. Ф. Медведеву). Новгородские аналогии подобным писалам датируются в интервале второй половины XII – первой половины XIV в. ( Овчинникова , 1994. С. 84).

Из слоя домонгольского периода происходят два предмета из мягкого белого известняка с гравированными изображениями. Один из них – часть формочки для отливки конических грузиков или пуговиц, на трех сторонах которой вырезаны буквы и знаки. На лицевой поверхности формочки, по обе стороны круглого углубления для отливки, они составляют 3 строки, читается строка с 4 буквами «... РИАН », которые могут быть окончанием имени (Ки риян, Ю риян и т. п.)1. По аналогии с литейными формочками из Серенска и Киева, несущими имя Максима ( Медынцева , 2000. С. 70–73. Рис. 73–75), можно предположить, что надпись должна была обозначать имя владельца формочки. Второй находкой является кубик (размерами в 1 см) с крупным отверстием, вся поверхность которого покрыта различными символическими рисунками (свастика, спираль, решетка) и трудночитаемыми знаками (рис. 6, 6 ), который мог применяться для гаданий. Оба предмета, изготовленных из одного и того же материала, найдены в непосредственной близости друг от друга.

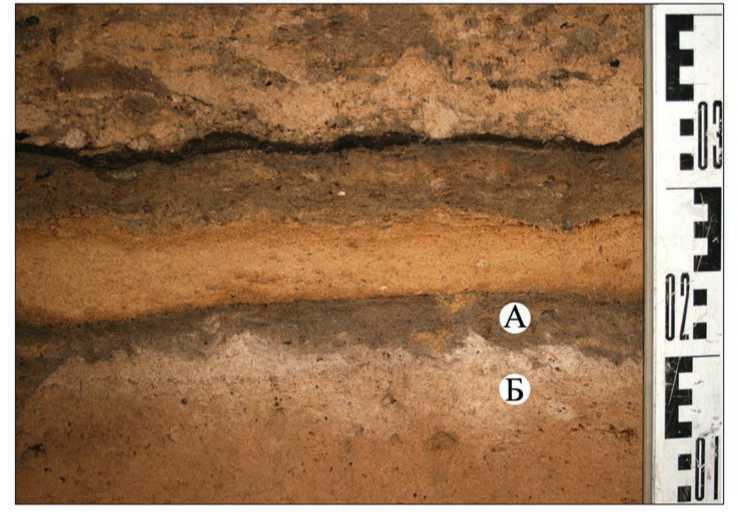

Под слоем, содержавшим массовые находки стеклянных браслетов, залегал иной слой, состоявший из чередовавшихся линз материкового песка (иногда толщиной до 20 см), прослоек гумусированного грунта (темно-серой и серой супесей) и отдельных угольных прослоек, которые можно рассматривать в качестве следов пожаров (рис. 5, Б). Гумусированные прослойки включали в основном измельченную керамику и обломки стеклянных браслетов (примерно 1/6 часть всех подобных находок), допустимо предположить, что эти прослойки формировались на участках дворов или улиц. В то же время происхождение этих прослоек, количество которых довольно велико (до 3–4 на отдельных участках), остается не вполне ясным. Перемежающиеся с ними песчаные линзы практически не содержали вещевого и керамического материала и, вероятно, представляли собой грунт, выброшенный из ям, вырытых в материке. Такие ямы обнаружены на исследованных раскопах – это были котлованы очень крупных размеров (до 5 х 5 м, глубиной до 2 м), в которых располагались, вероятно, погреба в виде опущенных вниз срубов. Всего зафиксировано 5 подобных котлованов, однако только 3 из них вскрыты на значительной площади. Никаких следов отопительных сооружений в заполнении погребов не встречено, поэтому можно предполагать, что их перекрывали жилые постройки еще более крупных размеров (8 х 8 м или более), печи в которых стояли вдали от заглубленных частей. Отсутствие следов крепления стенок котлованов и оплывшие (обрушенные) материковые стенки свидетельствуют о том, что деревянные стенки срубов, скорее всего, были разобраны еще в древности. Котлованы, разрушаясь, долгое время стояли под открытым небом, заплывая грунтом, который в основном состоял из песчаных выбросов. Судя по находкам из заполнения котлованов (керамика и единичные обломки стеклянных браслетов), а также стратиграфическим наблюдениям, погреба прекратили свое существование не позднее начала XIII в., а впоследствии в образовавшиеся ямы проседали культурные слои первой половины XIII – XV в. Отсюда можно полагать, что возникновение застройки в этой части Кремля относится к домонгольскому времени, причем ее основу составляли большие дома с обширными подпольями. В этой связи уместно напомнить, что самый крупный кремлевский клад 1988 г. был найден не более чем в 50 м от места размещения раскопов 2016 г. К сожалению, ни один из обнаруженных в раскопах I–III котлованов построек не удалось исследовать полностью, поскольку они оказались перекрыты различными каменными конструкциями более позднего времени и стенами, возведенными в советскую эпоху.

Под слоями домонгольской эпохи, на поверхности материка, залегала тонкая прослойка погребенной почвы со следами распашки (?), которая диагностирована по характерному рисунку ее нижней границы (рис. 7). Небольшая толщина этого слоя объясняется его тотальной подрезкой, прослеженной на всей площади раскопов I–III. Прослойка погребенной почвы перекрыта пластом материкового песка толщиной от 5 до 10 см. Нельзя исключать, что этот песок происходил из котлованов погребов, которые связаны с первоначальным этапом средневековой застройки восточной части кремлевского холма. В слое погребенной почвы археологический материал присутствовал в самом незначительном количестве и был представлен в основном мелкими обломками стенок горшков домонгольской эпохи.

Материк на всех участках исследований был сложен рыхлым светло-желтым песком, однако верхняя его часть на толщину 10–30 см состояла из белесых суглинистых прослоек. Один из горизонтов маркирован находками керамики

Рис. 7. Профиль раскопа II (нижняя часть)

А – пахотный горизонт; Б – подзолистый горизонт (верхняя часть материка)

раннего железного века с сетчатой (мелкорябчатой) фактурой поверхности. Подобная керамика характерна для дьяковской культуры середины – второй половины I тыс. до н. э. Среди них – крупные обломки горшка, расчищенные в виде компактного скопления в яме неправильной формы, диагностированной почвоведами как «вывал», образовавшейся после падения большого дерева с мощной корневой системой ( Васенев, Таргульян , 1995; Бобровский и др ., 2012. С. 7–20).

Таким образом, проведенные исследования раскрывают потенциал восточной части Московского Кремля как объекта археологического изучения, сохранившего культурные напластования и остатки сооружений различных эпох: от раннего железного века до имперского периода и первых десятилетий советского времени. Работы 2014–2016 гг. показали, что, несмотря на значительные разрушения, связанные со строительством 1930–1932 гг. и позднейшего периода, под пятном корпуса № 14 и на прилегающих участках присутствуют остатки монастырских и гражданских сооружений XV–XIX вв. и участки культурного слоя с уникальной сохранностью стратиграфии и непотревоженными комплексами сооружений XII–XIV вв. Более того, сами подвалы демонтированного 14-го корпуса включают в себя материалы из монастырских построек и находящиеся во вторичном использовании фрагменты погребальных памятников монастырского некрополя.

Вскрытые в подвалах 14-го корпуса средневековые культурные напластования и котлованы погребов, находившихся под наземными жилыми постройками, документируют освоение и включение в городскую среду домонгольского времени обширного водораздельного участка, располагавшегося в восточной части современного Кремля. Вещевая и керамическая коллекция, относящаяся к этому горизонту, не слишком велика, однако содержит яркие находки, характеризующие раннюю Москву как поселение с материальной культурой городского облика. Надпись на литейной формочке, несмотря на невозможность однозначного прочтения текста, является древнейшим эпиграфическим памятником Москвы. Материалы раскопок 2014–2016 гг. важны для интерпретации клада 1988 г. – крупнейшего клада серебряных украшений домонгольской эпохи на территории Кремля, хотя и не позволяют реконструировать конкретный археологический контекст этой находки.

Обращаясь к материалам монастырского некрополя XVI–XVII вв., следует отметить находки 5 надгробий с эпитафиями, 2 из которых заслуживают особого внимания. Одно из них расчищено в фундаменте колонны 1930–1932 гг. (рис. 2, 4 ). Читается лишь часть надписи: « Лѣта З…декабряК Ѳ ….бысть рабъ божи Василеи Глѣбович Салтыков в немецкои земле под Паидою за… » Название «Паида» дает ключ для определения времени и обстоятельств смерти Василия Глебовича Салтыкова: этот город в Ливонии был осажден Иваном IV зимой 1572 г. и взят «на Васильев вечер» (ПСРЛ, 1978. С. 192, 225–226), т. е. 31 декабря. Василий Глебов сын Салтыков упомянут в синодике среди «побитых на цареве го-судареве службе в Немецкой земле под Пайдою» (Синодик по убиенных во брани, 1986. С. 186), а еще ранее – среди участников Земского собора 1566 г., на котором обсуждался вопрос о продолжении Ливонской войны, его отец, Глеб Иванович Салтыков, упомянут в Дворцовой тетради 1550-х гг. в числе дворовых детей боярских Вязьмы ( Зимин , 2001. С. 64; Корзинин , 2012. С. 24). Поход на Пайду, против которой было выдвинуто 80-тысячное войско во главе с царем, – одна из наиболее значительных наступательных операций русской армии в Ливонской войне в 1570-е гг. Стоит отметить, что Василий Глебович – не единственный представитель рода Салтыковых, погребенный в кремлевских монастырях, в описаниях некрополя Вознесенского монастыря содержатся упоминания о захоронениях трех представителей этого рода, погребенных здесь в XVII в.

Второе надгробие находилось во вторичном использовании в кладке фундамента трапезной 1686 г., исследованной в шурфе 4. Надпись читается почти полностью, кроме нижней части, перекрытой другим камнем кладки (рис. 2, 3 ): Лѣ[та] ЗРЛИ (7138 ) // апреля в 22 [день] на память// преп(одобного) отця нашего Фе//дора С[и]киота прест//[а]ви[ся] раб Божи[й] Чюдова//м(о)н(а)-ст(ы)ря слуга Павел Радионов прозвище //... Монастырские слуги – особая социальная группа населения, хорошо известная по документам XVI–XVII вв., – это светские люди, занимавшиеся управлением монастырским хозяйством и имуществом ( Огрызко , 1955. С. 8–30; Кононов , 2016. С. 72–76). Плита Павла Радионова, умершего в 1629/1630 г., – первая надпись с упоминанием Чудова монастыря, найденная при раскопках в Кремле.

Выдающееся значение имеют архитектурные остатки, обнаруженные в ходе археологического изучения пятна застройки 14-го корпуса и окружающей территории. Эти открытия позволили максимально точно локализовать площадку Михайловского собора 1501–1503 гг., выявить следы ранее неизвестных пристроек к нему, существовавших в XVI–XVII вв., а также зафиксировать более поздние архитектурные объекты, знаковые для истории России, – церковь Св. Алексия Митрополита и Благовещения и Малый Николаевский дворец. Благодаря оперативно принятому решению, зафиксированному в Поручении Президента РФ, была проведена музеефикация обнаруженных частей фундаментов этих построек, которая позволила приступить к экспонированию древностей уже с января 2017 г. Это первый опыт музеефикации остатков утраченных исторических построек на территории Московского Кремля, демонстрирующий возможности археологии не только в научном изучении памятников Московской Руси, но и в наполнении ансамбля Кремля подлинными элементами наследия, раскрывающими его исторический облик.

Список литературы Археологические исследования в восточной части Московского Кремля в 2014-2016 гг

- Баталов А. Л., Беляев Л. А., 2010. Сакральное пространство средневековой Москвы. М.: Дизайн. Информация. Картография. 400 с.

- Бобровский М. В., Лойко С. В., Истигечев Г. И., Крицков И. В., 2012. Следы ветровалов в темногумусовых почвах заповедника «Калужские засеки»//Вестник Томского государственного университета. Биология. № 4. С. 7-20.

- Васенев И. И., Таргульян В. О., 1995. Ветровал и таёжное почвообразование. Режимы, процессы, морфогенез почвенных сукцессий. М.: Наука. 240 с.

- Воронин Н. Н., 1962. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР. 567 с.

- Воронин Н. Н., Рабинович М. Г., 1963. Археологические работы в Московском Кремле//СА. № 1. С. 253-272.

- Древности Московского Кремля/Отв. ред.: Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М.: Наука, 1971. 290 с. (МИА; вып. 167.)

- Зимин А. А., 2001. Опричнина Ивана Грозного. М.: Территория. 477 с.

- Коваль В. Ю., 2015. Фламандские текстильные пломбы из раскопок средневекового базара в Болгаре и некоторые аналогии с территории Руси//КСИА. Вып. 237. С. 211-221, 339, 334.

- Коваль В. Ю., Кренке Н. А., Макаров Н. А., Панова Т. Д.,Энговатова А. В., 2008. Предварительные итоги раскопок в Тайницком саду Московского Кремля//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II/Ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 464-467.

- Кононов П. В., 2016. Монастырские слуги по вкладным книгам Соловецкого монастыря//Преподавание истории в школе. № 9. С. 72-76.

- Корзинин А. Л., 2012. Состав дворянства на земском соборе 1566 г. Ч. 2//Вестник СПбГУ. Серия 2. Вып. 2. С. 14-35.

- Кучкин В. А., 1980. Первые каменные постройки в кремлевском Чудовом монастыре//Материалы и исследования Государственных музеев Московского Кремля. Вып. 3. М.: Искусство. С. 5-11.

- Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X-XIV вв.)//Материалы по археологии Новгорода. 1988/Отв. ред.: В. Л. Янин, П. Г. Гайдуков. М.; Новгород. С. 29-98.

- Медынцева А. А., 2000. Грамотность в Древней Руси (По памятникам эпиграфики X -первой половины XIII в.). М.: Наука. 311 с.

- Овчинникова Б. Б., 1994. Писала средневекового Новгорода//Новгородские археологические чтения: материалы науч. конф., посвящ. 60-летию археологического изучения Новгорода и 90-летию со дня рождения основателя Новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховского/Под ред. В. Л. Янина, П. Г. Гайдукова. Новгород. С. 83-85.

- Огнев Б. А., 1955. Успенский собор в Звенигороде на Городке//Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. III. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 20-58. (МИА; № 44.)

- Огрызко З. А., 1955. Слуги Спасо-Прилуцкого монастыря XVI-XVII веков//Из истории крестьянства XVI-XVII веков. М.: ГИМ. С. 8-30. (Тр. ГИМ; вып. 27.)

- Панова Т. Д., 1996. Клады Кремля. М.: Московский Кремль. 134 с.

- Панова Т. Д., 2013. Историческая и социальная топография Московского Кремля в середине XII -первой трети XVI века. М.: Таус. 406 с.

- Покровская Л. В., 1999. Ювелирные украшения Новгорода X-XI вв. (по материалам Неревского и Троицкого раскопов)//Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. М.: Русские словари. С. 51-64.

- ПСРЛ. Т. 8: Продолжение летописи по Воскресенскому списку. М.: Языки русской культуры, 2001. 312 с.

- ПСРЛ. Т. 18: Симеоновская летопись. М.: Языки русской культуры, 2007. 328 с.

- ПСРЛ. Т. 34: Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский Летописцы. М.: Наука, 1978. 303 с.

- Синодик по убиенных во брани//Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. М.: Наука, 1986. С. 175-190

- Шохин Н. А., 1894. Исторический очерк Малого Николаевского дворца в Московском Кремле. М.: Типо-лит. А. В. Муратова. 31 с.