Археологические комплексы из катакомб Южного Казахстана в контексте сарматской тематики

Автор: Подушкин Александр Николаевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена археологическим исследованиям новых катакомбных погребений могильника Кылышжар (I в. до н.э. - III в. н.э.), в которых найдены артефакты, обнаруживающие сходство с памятниками сарматского культурного облика. Они включают близкий для погребальной практики сарматов перечень обрядовых действий и погребального инвентаря: дистанционное и клинковое оружие (железные черешковые кинжалы с каменным навершием, наконечники стрел), конскую атрибуцию (железные подпружные пряжки), бронзовые зеркала, бытовые и ритуальные предметы (железные пряжки, амулеты из мела), украшения (ребристые бусы из египетского фаянса). Характеристики погребальных артефактов из катакомб могильника Кылышжар, хронологические выкладки и этнокультурные интерпретации свидетельствуют об их частичном сходстве с сарматскими памятниками I в. до н.э. - III в. н.э. при наличии существенных различий в таких значимых деталях погребального обряда, как конструкция погребальных ям и ориентировка погребенных.

Южный казахстан, катакомбные памятники, сарматские аналогии, кангюй, погребальный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/149138026

IDR: 149138026 | УДК: 902“634”(477, | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2021.1.13

Текст научной статьи Археологические комплексы из катакомб Южного Казахстана в контексте сарматской тематики

ПУБЛИКАЦИИ

DOI:

Цитирование. Подушкин А. Н., 2021. Археологические комплексы из катакомб Южного Казахстана в контексте сарматской тематики // Нижневолжский археологический вестник. Т. 20, № 1. С. 263–271. DOI:

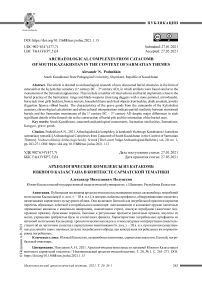

Археологический отряд Южно-Казахстанского государственного педагогического университета продолжил исследование югозападной группы курганов могильника Кы-лышжар. Эта группа зафиксирована в 2 км к юго-западу от городища Культобе, в непосредственной близости от обрыва правого берега реки Арысь, на лессовой надпойменной террасе, которая в этом участке плавно спускается к руслу реки (Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, в 2,2 км к северо-западу от с. Сарыарык; бывший пос. Социализм) (рис. 1). Насыпи курганов по отношению друг к другу расположены бессистемно. Они находятся на площадке размерами 200 х 370 м, ограниченной с восточной и западной сторон размытыми оврагами (отдельные группы насыпей располагались цепочками).

В целом юго-западная группа курганов могильника Кылышжар включает около 30 насыпей различных размеров и форм: встречены каплевидные в плане со смещенным центром; наиболее крутой склон, как правило, северный, реже – восточный. Имеются также округлые, слабовыраженные в рельефе насыпи. Все насыпи однородные по составу – они сложены из лесса. Средние размеры курганов могильника Кылышжар: диаметр от 8–10 до 30 и более метров при высоте от 0,8 до 2,5 м (рис. 1).

Курган 2 (рис. 1). В центре под насыпью, со смещением в западный сектор, на глубине 3,5 м от уровня дневной поверхности была обнаружена Т-образная трехчастная катакомба, которая включает узкотраншейный бесступенчатый дромос, аркообразный в разрезе лаз, связывающий дромос с погребальной камерой (проем лаза в древности был заложен прямоугольным кирпичом-сырцом) и сводчатую полую погребальную камеру овально-прямоугольной планировки.

Вся конструкция катакомбы вытянута по линии С-Ю, на дне камеры открыто одиночное погребение, основательно потревоженное древними грабителями: разрушенные останки костяка и погребального инвентаря в беспорядке располагались на полу у восточной стенки камеры (рис. 2,I). Обряд погребения (предположительно) – трупоположение на спине. В числе иных особенностей обряда отме- тим факт фиксации фрагментов дерева и угля, а также наличие костей овцы.

Погребальный инвентарь представлен следующими артефактами:

– кувшин столовый керамический грушевидной формы с выраженной горловиной, без ручек, декорирован красно-коричневым ангобом, поверх которого в нижней части сосуда, начиная от плечиков, нанесен черный ангоб и брызги насыщенного темного ангоба (рис. 2, 1 );

– часть крупного кухонного грушевидного горшка без ручек (форма восстанавливается; внешняя поверхность носит следы использования на открытом огне) (рис. 2, 2 );

– железные черешковые трехлопастные наконечники стрел нескольких видов: с опущенными и прямыми жальцами (4 экз.; рис. 2, 3–5 );

– железный двулопастной вильчатый наконечник стрелы (рис. 2, 6 ); на черешках всех наконечников отмечены следы от деревянных древков;

– железный черешок кинжала (рис. 2, 9 ), круглое каменное навершие от него с отверстием в центре (рис. 2, 10 ), две железные скобы (рис. 2, 14,16 ) и железный обломок черешка ножа (рис. 2, 7 );

– железный нож (рис. 2, 8 );

– крупная круглая железная пряжка с подвижным язычком (рис. 2, 12 ), две прямоугольные железные пряжки с подвижным язычком (рис. 2, 13 , 15 ) и круглая железная пряжка без язычка (рис. 2, 11 );

– часть железной втулки с остатками дерева от ножен кинжала (рис. 2, 18 ) и часть бронзовой декоративной пластины со шляпками от заклепки (рис. 2, 20 );

– крупная ребристая бусина из египетского фаянса (рис. 2, 17 ) и небольшой меловой амулет (рис. 2, 19 ).

Курган 8 (рис. 1). Насыпь по форме каплевидная, диаметр 10 м, высота 0,6 м, сложена из лесса. Северный склон имеет большую крутизну, нежели южный. В юго-западном секторе насыпи, у ее кромки, на глубине 2,7 м от уровня дневной поверхности была обнаружена погребальная конструкция в виде Т-образной двухчастной катакомбы (рис. 3,I), которая включает: траншейный одноступенчатый дромос; проем аркообразного вида, свя- зывающий дромос с погребальной камерой (входное устье лаза заложено горизонтальными рядами кладки из прямоугольного кирпича-сырца); сводчатую полую погребальную камеру неправильной трапециевидной планировки (рис. 3,I).

Вся конструкция вытянута по линии северо-восток – юго-запад, дромос примыкает к камере под прямым углом. Катакомба была частично потревожена в древности, о чем свидетельствует сдвинутый со своих мест погребальный инвентарь и разбитый алебастровый амулет. На дне погребальной камеры, у ее северной стенки, обнаружено одиночное погребение женщины средних лет. Обряд погребения – трупоположение на спине с ориентацией изголовья на восток (рис. 3, I ). В числе обрядовых особенностей:

– наличие костей овцы, в том числе лопатки, которые располагались на дне погребальной камеры между кувшином и горшком (рис. 3, I , 9 );

– обгоревшие остатки органического материала на внутренней стороне донца фрагментированного кухонного сосуда (следствие обрядовых действий, связанных с культом огня) (рис. 3, 3 ).

Погребальный инвентарь включает:

-

1. Столовый керамический кувшин грушевидной формы без ручек. Верхняя часть тулова, горловина и венчик до плечика сосуда покрыты красно-коричневым ангобом с использованием ангобных потеков темно-коричневого, почти черного цвета; нижняя часть тулова покрыта светло-коричневым ангобом с белесым оттенком, на которой также фиксируются ангобные потеки темного цвета (рис. 3, 1 ).

-

2. Горшок керамический кухонный грушевидной формы без горловины и ручек (венчик и тулово изделия деформированы). Декор у горшка отсутствует. Внешняя поверхность закопчена (рис. 3, 2 ).

-

3. Фрагмент донца и нижней части лепного кухонного горшка (форма не восстанавливается) (рис. 3, 3 ).

-

4. Зеркало бронзовое дисковидное с боковой ручкой, невысоким конусовидным выступом в центре оборотной плоскости диска и слабовыраженным валиком по периметру диска (рис. 3, 5 ).

-

5. Нож железный черешковый бытовой со следами деревянной ручки на штыре (рис. 3, 4 ).

-

6. Амулет алебастровый овально-прямоугольный в разрезе с округлым окончанием. Одна сторона уплощена, на другой – следы функционально-ритуального использования (рис. 3, 8 ).

-

7. Железную пряжку прямоугольной формы с остатками дерева на соединительных штырях, круглых в разрезе (рис. 3, 7 ).

-

8. Декоративную бронзовую пластину прямоугольной формы с клепками-фиксаторами на венчик деревянного сосуда (рис. 3, 6 ).

Инвентарь в погребении располагался следующим образом. Железный нож был вложен в левую кисть руки покойной. От изголовья костяка последовательно, цепочкой с севера на юг, на дно камеры были положены бронзовое зеркало, алебастровый амулет, кухонный миниатюрный горшок, кости овцы, столовый кувшин и часть донца кухонного горшка с остатками сгоревшей органики (рис. 3, I ).

Остановимся на некоторых аналогиях и параллелях археологическому материалу и обряду погребения из катакомб могильников Кылышжар. В качестве уверенных хроноиндикаторов выступают несколько артефактов, дающих основание для соответствующих выводов.

Керамика местного производства (кувшины столовые) из катакомб могильника Кылыш-жар иллюстрирует как классические формы, декор и назначение посуды арысской культуры Южного Казахстана I в. до н.э. – IV в. н.э. [По-душкин, 2000, с. 132–135], так и принадлежность к импортным керамическим изделиям (кухонные горшки), широко известным в памятниках европейской и Азиатской Сарматии первых веков до н.э. – первых веков н.э. [Мошкова, 1989а, с. 181, табл. 74, 8 , 10 , 14–16 , 23–24 , 75, 10 , 12 , 22 , 28 ; Скрипкин, 1984, с. 24–32, рис. 4, 4 ; 5, 9 , 7, 11 , 14 , 8, 2 , 4 ; Скрипкин, 1990, с. 37–42, рис. 8, 1 , 7 , 13 , 16 , 20–21 , 9, 14–15 , 18– 20 , 26 , 28 , 32 , 34 ]. При этом некоторые параллели уводят к поселенческим материалам юго-западной Ферганы первых веков н.э. [Брыкина, 1982, с. 66, табл. 22, 2 ; Литвинс-кий, 1973, с. 103, табл. 2, 3] и материалам могильников Западного Памира [Литвинский, 1973, с. 100, табл. 43, 9 ].

В качестве датирующего материала из катакомб Южного Казахстана выступают железные черешковые наконечники стрел с «опущенными» и прямыми жальцами, которые широко встречаются в погребальных памятниках сарматов последних веков до н.э. – III в. н.э. [Хазанов, 1971, с. 39, табл. XX, 20– 21 , табл. XXI, 22 , 24 ; Скрипкин, 1990, с. 135– 141, рис. 24, 33 , 35–36 , 54 ; Мошкова, 1989а, с. 185, табл. 81, 11 , 16 , 37 , 40б ; Симоненко, 2010, с. 96–99, рис. 68, 1 , 3 , рис. 69]. Подобные железные черешковые трехлопастные наконечники стрел находят аналогии и в среднеазиатских материалах последних веков до н.э. – первых веков н.э. [Литвинский, 1965, с. 77–81, рис. 4; Горбунова, 2000, с. 40–41, рис. 1, 3 , 5 , 16 , 2, 1 , 4 ].

Железные мечи и кинжалы без перекрестия с каменными навершиями характерны для конца среднесарматской и всей позднесарматской культуры I–III вв. н.э. [Мошкова, 1989б, с. 195–197, табл. 81, 59 , 60–61 ; Симоненко, 2010, с. 46, рис. 29–30, рис. 37]. Они зафиксированы в указанное время в погребальных памятниках Средней Азии [Обельченко, 1972, с. 57–62, рис. 1; Обельченко, 1973, с. 159– 171; Обельченко, 1978, с. 119–121], Средней Сырдарьи [Максимова и др., 1968, с. 184, рис. 3, табл. IV, 1 , 3 ].

Бронзовые дисковидные зеркала с боковой ручкой, бортиком по краю и конусовидным выступом в центре декоративной поверхности характерны для погребений среднесарматской культуры последних веков до II в. н.э. [Мошкова 1989а, с. 187–188; Скрипкин, 2017, с. 173]. К числу хроноиндикаторов следует отнести большую ребристую бусину из египетского фаянса. Подобные бусины в сочетании с другими изделиями из египетского фаянса в составе наборных ожерелий и ручных браслетов широко распространены в среде сарматов Евразии в I в. до н.э. – III в. н.э.

[Алексеева, 1975, с. 25; Алексеева, 1984, с. 237; Мошеева, 2010, с. 152; Литвинский, Седов, 1984, с. 64].

Амулеты из алебастра, мела (или куски из этих материалов) фиксируются на всей территории расселения сарматов как изделия, имеющие отношение к особым погребальным действиям: связь с культом огня (заменители последнего [Мошкова 1989а, с. 179]) и ритуалом сакрального «очищения» погребального сооружения [Медведев, 2008, с. 55]. Амулеты имели хождение в среднесарматское и позднесарматское время [Медведев 2008, с. 55– 56; Мошкова 1989б, с. 202, табл. 80).

Таким образом, железные черешковые кинжалы с каменным навершием, бронзовые зеркала с ручкой и конусовидным возвышением в центре диска, железные пряжки, железные черешковые трехлопастные наконечники стрел, алебастровые, меловые амулеты, ребристые бусы из египетского фаянса находят близкие параллели в сарматских археологических культурах, что может свидетельствовать о наличии этнокультурных связей между населением, оставившим могильник Кылышжар, и кочевниками Азиатской Сарматии.

В исследуемом могильнике фиксируются и специфические обрядовые действия, присущие сарматам, связанные с культом огня, сакральным очищением погребального сооружения, присутствием «жертвенной пищи» в погребении [Мошкова, 1989а, с. 179].

Проблема взаимоотношения населения государственного объединения Канцзюй (Кан-гюй) на территории Южного Казахстана и сарматов евразийских степей периодически находится в поле зрения исследователей, многие детали этих взаимоотношений являются дискуссионными. Появление новых данных археологических исследований позволит более полно осветить эту проблемную тему.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Могильник Кылышжар, юго-западная группа курганов. Вид сверху, маркировка открытых насыпей Fig. 1. Kylyshzhar cemetery, southwestern group of kurgans. Top view, marking of open embankments

Рис. 2. Археологический комплекс кургана 2 юго-западной группы курганов могильника Кылышжар (фото авт.):

I – часть полой погребальной камеры и основная масса артефактов; 1 – керамический столовый кувшин; 2 – часть кухонного горшка; 3–5 – железные черешковые трехлопастные наконечники стрел; 6 – железный вильчатый двулопастной наконечник стрелы; 7 – часть железного черешка от ножа; 8 – железный черешковый нож;

9 – железный черешок кинжала; 10 – каменное навершие от железного кинжала; 11 – круглая железная пряжка без язычка; 12 – крупная круглая железная пряжка с подвижным язычком, атрибут конской экипировки; 13 , 15 – прямоугольные железные пряжки с подвижным язычком, атрибуты кожаной обуви; 14 , 16 – железные скобы; 17 – ребристая бусина из египетского фаянса; 18 – часть железной втулки с остатками дерева, атрибут ножен кинжала; 19 – меловой амулет; 20 – часть бронзовой декоративной пластины со шляпками от заклепки

Fig. 2. Archaeological complex of kurgan 2 of the southwestern group of kurgans at the Kylyshzhar cemetery (photo by author):

I – part of the hollow burial chamber and the bulk of the artifacts; 1 – ceramic table jug; 2 – part of a kitchen pot; 3 – 5 – iron petiolate three-bladed arrowheads; 6 – iron forked two-bladed arrowhead; 7 – part of the iron stem from the knife; 8 – iron petiole knife; 9 – iron stalk from a dagger; 10 – stone pommel from an iron dagger; 11 – round iron buckle without a tongue; 12 – large round iron buckle with a movable tongue, an attribute of horse equipment; 13 , 15 – rectangular iron buckles with a movable tongue, attributes of leather shoes; 14 , 16 – iron staples; 17 – ribbed bead of Egyptian faience; 18 – part of an iron sleeve with the remains of a tree, an attribute of a dagger sheath; 19 – chalk amulet; 20 – part of a bronze decorative plate with rivet caps

Рис. 3. Археологический комплекс кургана 8 юго-западной группы курганов могильника Кылышжар (фото авт.):

I – погребение в катакомбе, вид сверху; 1 – кувшин керамический столовый; 2 – горшок керамический кухонный;

3 – фрагмент донца и нижней части кухонного горшка; 4 – нож железный черешковый;

5 – зеркало бронзовое дисковидное с боковой ручкой-штырем;

6 – декоративная бронзовая пластина прямоугольной формы с клепками-фиксаторами;

7 – железная пряжка прямоугольной формы с остатками дерева; 8 – амулет алебастровый

Fig. 3. Archaeological complex of kurgan 8 of the southwestern group of kurgans at the Kylyshzhar cemetery (photo by author):

I – burial in the catacomb, top view; 1 – ceramic dining jug; 2 – ceramic kitchen pot;

3 – a fragment of the bottom and lower part of a kitchen pot; 4 – iron petiole knife;

5 – bronze disc-shaped mirror with a lateral handle-pin;

6 – decorative bronze rectangular plate with rivets-clamps;

7 – a rectangular iron buckle with the remains of a tree; 8 – alabaster amulet

Список литературы Археологические комплексы из катакомб Южного Казахстана в контексте сарматской тематики

- Алексеева Е. М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. САИ. Вып. Г 1-12. М. : Наука. 105 с.

- Алексеева Е. М., 1984. Бусы и подвески // Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М. : Наука. С. 237–239.

- Брыкина Г. А., 1982. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. М. : Наука. 196 с.

- Горбунова Н. Г., 2000. О вооружении среднеазиатских скотоводов (II (III?) в. до н.э. – V в. н.э.) // Российская археология. № 2. С. 40–51.

- Литвинский Б. А., 1965. Среднеазиатские железные наконечники стрел // Советская археология. № 2. С. 75–91.

- Литвинский Б. А., 1973. Керамика из могильников Западной Ферганы. М. : Наука. 202 с.

- Литвинский Б. А., Седов А. В., 1984. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. М. : Наука. 137 с.

- Максимова А. Г., Мерщиев М. С., Вайнберг Б. И., Левина Л. М., 1968. Древности Чардары. Алма-Ата : НаукаКазахской ССР. 258 с.

- Медведев А. П., 2008. Сарматы в верховьях Танаиса. М. : Таус. 252 с.

- Мошеева О. Н., 2010. Египетский фаянс в сарматских погребениях Нижнего Поволжья // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 11. С. 147–169.

- Мошкова М. Г., 1989а. Средне-сарматская культура // Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М. : Наука. С. 177–191.

- Мошкова М. Г., 1989б. Поздне-сарматская культура // Археология СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М. : Наука. С. 191–202.

- Обельченко О. В., 1972. Агалыксайские курганы // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 9. Ташкент : Изд-во АН Узбекской ССР. С. 56–72.

- Обельченко О. В., 1973. Курганы в окрестностях Самарканда // Афрасиаб. Вып. II. Ташкент : Изд-во АН Узбекской ССР. С. 157–172.

- Обельченко О. В., 1978. Мечи и кинжалы из Согда // Советская Археология. № 4. С. 115–127.

- Подушкин А. Н., 2000. Арысская культура Южного Казахстана IV в. до н. э. – VI в. н. э. Туркестан : МКТУ. 201 с.

- Симоненко А. В., 2010. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб. : Факультет филологии и искусств СПбГУ ; Нестор-История. 328 с.

- Скрипкин А. С., 1984. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры. Саратов : Сарат. ун-т. 150 с.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. 300 с.

- Скрипкин А. С., 2017. Сарматы. Волгоград : Изд-во ВолГУ. 293 с.

- Хазанов А. М., 1971. Очерки военного дела сарматов. М. : Наука. 172 с.