Археологические комплексы стоянки Усть-Тушама-1 (Северное Приангарье)

Автор: Славинский Вячеслав Сергеевич, Рыбин Евгений Павладьевич, Рыбалко Андрей Геннадьевич, Анойкин Антон Александрович, Цыбанков Александр Алексеевич, Зольников Иван Дмитриевич, Васильев Сергей Константинович, Сердюк Наталья Викторовна, Слепченко Сергей Михайлович, Марковский Григорий Иванович, Милютин Кирилл Иванович, Искаков Гани Тысынбекович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Новостроечные археологические экспедиции

Статья в выпуске: 7 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены разновременные материалы, полученные при раскопках стоянки Усть-Тушама-1 (Усть-Илимский район Иркутской области). Приводятся описание раскопок памятника, технико-типологический анализ каменного инвентаря, керамики, изделий из кости и металла. Общее количество археологических находок составило 50 804 экз. Керамический комплекс памятника делится на две части, отражающие различные керамические традиции. Каменная индустрия в целом находится в рамках одной технологической традиции, как по характеристикам первичного расщепления, так и по орудийному набору, где основными типами являются тесла, бифасиальные ножи, наконечники и скребки. На основании анализа археологических материалов определяются хозяйственный тип стоянки и основные культурно-хронологические этапы ее функционирования(неолит - русское поселение XVIII в.).

Ангара, неолит, ранняя бронза, ранний железный век, cредневековье, каменный инвентарь, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147219139

IDR: 147219139 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Археологические комплексы стоянки Усть-Тушама-1 (Северное Приангарье)

Увеличение темпов хозяйственного освоения земель активизирует работы по спасению культурного наследия Сибири. В случае со строительством Богучанской ГЭС – это более двухсот объектов археологического наследия на территории Красноярского края и Иркутской области, расположенных по обоим берегам Ангары на протяжении 400 км.

Памятники датируются широким хронологическим периодом: от палеолита (40– 30 тыс. л. н.) до «русского времени» (XVII–XVIII вв.). Масштабные охранно-спасательные археологические работы, организованные с целью максимального изучения объектов археологии в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС, ве-

Славинский В. С. , Рыбин Е. П. , Рыбалко А. Г. , Анойкин А. А. , Цыбанков А. А. , Зольников И. Д. , Васильев С. К. , Сердюк Н. В. , Слепченко С. М. , Марковский Г. И. , Милютин К. И. , Искаков Г. Т. Археологические комплексы стоянки Усть-Тушама-1 (Северное Приангарье) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 7: Археология и этнография. С. 109–123.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 7: Археология и этнография © В. С. Славинский, Е. П. Рыбин, А. Г. Рыбалко, А. А. Анойкин,

А. А. Цыбанков, И. Д. Зольников, С. К. Васильев, Н. В. Сердюк,

С. М. Слепченко, Г. И. Марковский, К. И. Милютин, Г. Т. Искаков, 2014

лись с 2008 по 2012 г. Полевые исследования объектов культурного наследия завершены. Площадки, на которых находились памятники, уже затоплены. В данной статье приводятся результаты исследования стоянки Усть-Тушама-1, расположенной в непосредственной близости от Усть-Илимской ГЭС. Памятник раскопан в 2012 г. и рекомендован в связи с полным изучением культурных отложений к снятию с государственной охраны. Поселение расположено на правом приустьевом участке Тушамы (левый приток Ангары), в 40 км на северо-северо-восток от нижнего бьефа плотины Усть-Илимской ГЭС на территории Усть-Илимского района Иркутской области. В геоморфологическом аспекте на данном участке можно выделить несколько поверхностей. Современная пойма достигает в среднем 1,5 м по высоте над урезом воды Тушамы и протягивается неширокой полосой около 20–25 м, преимущественно вдоль левого берега реки. Площадка первой надпойменной террасы Тушама расположена по обоим ее берегам на высоте 5–6 м над урезом воды и отчленяется от поймы достаточно резким (около 40º) уступом, достигая по ширине нескольких сотен метров. Площадка второй надпойменной террасы отчленяется от площадки первой средненаклонным (20–30º) уступом высотой от 4 до 6 м и фрагментарно прослеживается неширокой полосой (15– 30 м) на левом берегу. Самая высокая поверхность в районе устья Тушамы является, по всей видимости, поверхностью террасы Ангары, которая имеет ширину в несколько километров. Вероятно, эта аккумулятивная Ангарская терраса имеет двухъярусное строение. Нижний ярус – аллювиальный (речные отложения), а верхний – субаэральный (эоловые и делювиальные отложения). Именно в эту поверхность врезана долина Тушамы с ее террасами. Абсолютные отметки памятника 200–206 м н. у. м., высота относительно уреза воды – 5–10 м. Поверхность территории стоянки имеет тенденцию повышения к северному, мысовому участку. Поверхность ровная, за исключением мысового участка была покрыта хвойным лесом. На протяжении всего периода русского заселения и вплоть до 1980-х гг. эта часть объекта подвергалась сельскохозяйственному использованию – здесь находилась пашня, производился сенокос и располагались хозяйственные и жилые постройки.

Памятник обнаружен в 1972 г. археологами В. В . Буриловым, А. М. Георгиевским, Б. И. Лапшиным в осыпях обнажений правого мысовидного образования в устье Тушамы. В 1973–1975, 1977 гг. на местонахождении Усть-Тушама-1 производились разведывательная шурфовка (Илимская экспедиция) и раскопки (Богучанская экспедиция ИИФФ СО АН СССР) [Бурилов, 1980; Васильевский и др., 1988]. В 2008 г. Нижнеилимским отрядом Иркутского государственного университета и Иркутской лабораторией археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН – ИГУ под руководством Е. О. Роговского проводились разведочные археологические исследования, связанные с подготовкой ложа водохранилища Богучанской ГЭС к затоплению. Для уточнения границ и общей площади памятника было заложено 8 шурфов [Роговской, 2008]. Площадь объекта составила 65 000 кв. м. В 2011 г. на местонахождении Усть-Тушама-1 дополнительно заложено 12 шурфов (2 × 2 м).

Спасательные работы 2012 г. на стоянке Усть-Тушама-1 проводились методом сплошного вскрытия (раскопа) на участках максимальной концентрации археологического материала. Изыскания предыдущих лет и рекогносцировочные раскопки 2012 г. позволили установить, что наиболее перспективной, для проведения археологических исследований является территория северной части стоянки, имеющая наибольшую концентрацию археологического материала, и поверхность, расположенная к юго-западу, вдоль правого берега Тушамы, как наименее потревоженная антропогенным воздействием.

Для раскопок была выбрана часть субгоризонтальной поверхности, расположенной вдоль фронтальной бровки 10–12-метровой террасы в приустьевой зоне южного берега Тушамы, а также вдоль берега Ангары по оси ЮЗ–СВ. Площадь данной части раскопа составила 5 000 кв. м. После вскрышных работ выяснилось, что распространение археологического материала продолжается в южном направлении, выше по течению Тушамы. Было принято решение разбить на данном участке памятника дополнительный раскоп площадью 1 970 кв. м

В ходе работ была получена следующая принципиальная стратиграфическая схема памятника (описание сверху вниз):

Слой 1 – современный почвенный горизонт. Это дерновина и серо-черная (во влажном состоянии) гумусированная супесь с углистыми включениями, гравием и мелкой галькой. На разных уровнях отмечаются глыбы и валуны интрузивных и осадочных горных пород, которые частично могут выходить на дневную поверхность. Подошва слоя неровная, с затеками. Мощность в среднем ~ 0,7–0,8 м. Отложения плавно переходят в нижележащую толщу. Выделяется два литологических горизонта: слой 1.1 – современный почвенно-растительный горизонт и слой 1.2 – серо-черная (во влажном состоянии) гумусированная супесь.

В литологическом слое 2 выделяется два литологических горизонта.

Слой 2.1 – серая супесь эолово-делювии-ального генезиса с пятнистой текстурой, пронизанная корнями современной растительности. По всему слою отмечаются включения гравия и мелкой гальки. Мощность ~ 0,4 м. Подошва неровная, но ясная. Вероятен незначительный перерыв с подстилающими отложениями.

Слой 2.2 – лессовидная желто-коричневая супесь эолового генезиса (перевеянные пески). Отмечаются мелкие углистые включения. Текстура слоя пятнистая. Мощность в среднем ~ 0,3–0,4 м. Подошва неровная, отложения плавно переходят в нижележащую толщу.

Слой 3 – аллювиальные отложения, представленные чередованием субпрослоев, прослоев и линз рыже-коричневой супеси, коричневато-серых мелкозернистых и среднезернистых песков. Мощности субпрослоев и линз меняются в пределах 0,02–0,06 м, а прослоев – 0,1–0,15 м. Генезис – пойменный аллювий. Нередко, в верхней части слоя отмечаются глыбы и валуны интрузивных и осадочных пород. Мощность 3–4 м.

В процессе раскопок было вскрыто, в зависимости от особенностей стратиграфии, два или три культуросодержащих горизонта. Культуросодержащий горизонт 1 имел мощность около 0,2 м, включал в себя отложения литологического слоя 1.1 и верхней части литологического слоя 1.2; культуросодержащий горизонт 2 связан с подошвой литологического слоя 1.2; культуросодержащий горизонт 3 включал в себя отложения верхней части литологического слоя 2.1. Как показали контрольно-стратиграфические исследования, в частях, расположенных на расстоянии 10– 15 м от края террасы, археологические находки встречались по всей толще литологических слоев 1 и 2.1, вскрытие здесь производились на глубину 1,2 м. На участках памятника, отстоящих вдаль от края террасы, культурные остатки фиксировались только в литологическом слое 1.1. Здесь отложения вскрывались на глубину 0,75 м. В литологическом слое 2.2 археологического материала не обнаружено. Материал в верхней части литологического слоя 1 находится в перемещенном состоянии, и его стратиграфическая позиция не позволяет расчленить находки по культурно-хронологическим группам.

Основная статистика по категориям находок и их типологическому составу приводится в табл. 1.

Круглодонная ленточная керамика связана со всеми эпохами, представленными на памятнике: неолит, бронзовый век, ранний железный век и Cредневековье. Общими особенностями для данной керамики являются: круглое, уплощенное или приострен-ное дно, плавно переходящее в стенки сосуда; неравномерная толщина стенок сосуда, меняющаяся как по вертикали, так и по горизонтали, а также неровная внутренняя поверхность, что связано с особенностями технологии ленточного налепа и последующего выколачивания; наличие несортированной, грубой примеси в тесте, сочетающей в себе как окатанные, так и неокатанные обломки пород размером от 1 до 12 мм. Крупные обломки прорывают стенки сосудов, что особенно проявляется на тонкостенной керамике (имеются свидетельства слабого и неравномерного кострового обжига).

Эпоха неолита представлена керамикой с псевдотекстильным орнаментом, посольской керамикой и керамикой усть-бельского типа.

Керамика с псевдотекстильным орнаментом, покрывающим всю поверхность сосуда, включая дно, близка к керамике серовской культуры. Определение размеров и профилировки сосудов затруднительно, так как развалы отсутствуют, материал представлен в подавляющем большинстве мелкими фрагментами. По отдельным крупным фрагментам можно сделать вывод, что сосуды делятся на непрофилированные и слабопрофилиро-ванные. По оформлению венчика можно выделить два вида сосудов. У первого вида орнаментальный пояс отсутствует. Плоский бортик прямой, иногда край венчика утолщен, с небольшим нависающим изнутри или снаружи карнизом. У второго вида при оформлении венчика использованы элементы, образующие орнаментальный пояс разной ширины, но всегда узкий по сравнению с высотой сосуда.

|

Категория |

Культурный горизонт 1 |

Культурный горизонт 2 |

Культурный горизонт 3 |

Все горизонты кол-во, экз. |

% в пределах категории, все горизонты |

||||||

|

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория. |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

|||

|

Керамика, в том числе: |

966 |

100,00 |

47,42 |

13791 |

100,00 |

41,13 |

4950 |

100,00 |

33,93 |

19707 |

100,00 |

|

неорнаментированная |

609 |

63,04 |

9461 |

68,60 |

3915 |

79,09 |

13985 |

70,96 |

|||

|

орнаментированная |

169 |

17,49 |

2993 |

21,70 |

810 |

16,36 |

3972 |

20,16 |

|||

|

венчики |

172 |

17,81 |

1260 |

9,14 |

220 |

4,44 |

1652 |

8,38 |

|||

|

другое |

16 |

1,66 |

77 |

0,56 |

5 |

0,10 |

98 |

0,50 |

|||

|

Камень, в том числе: |

746 |

100,00 |

36,62 |

17486 |

100,00 |

52,15 |

8564 |

100,00 |

58,71 |

26796 |

100,00 |

|

нуклевидные обломки |

10 |

1,34 |

115 |

0,66 |

44 |

0,51 |

169 |

0,63 |

|||

|

нуклеусы |

8 |

1,07 |

190 |

1,09 |

104 |

1,21 |

302 |

1,13 |

|||

|

отщепы, в том числе: |

485 |

65,01 |

10633 |

60,81 |

4843 |

56,55 |

15961 |

59,56 |

|||

|

целые |

350 |

7137 |

3423 |

10910 |

|||||||

|

проксималы |

64 |

1396 |

748 |

2208 |

|||||||

|

медиалы |

10 |

367 |

131 |

508 |

|||||||

|

дисталы |

61 |

1733 |

541 |

2335 |

|||||||

|

пластины, в том числе: |

18 |

2,41 |

404 |

2,31 |

268 |

3,13 |

690 |

2,58 |

|||

|

целые |

5 |

111 |

107 |

223 |

|||||||

|

проксималы |

2 |

143 |

66 |

211 |

|||||||

|

медиалы |

2 |

63 |

47 |

112 |

|||||||

|

дисталы |

9 |

87 |

48 |

144 |

|||||||

|

Категория |

Культурный горизонт 1 |

Культурный горизонт 2 |

Культурный горизонт 3 |

Все горизонты кол-во, экз. |

% в пределах категории, все горизонты |

||||||

|

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория. |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

|||

|

пластинки, в том числе: |

53 |

7,10 |

1165 |

6,66 |

847 |

9,89 |

2065 |

7,71 |

|||

|

целые |

12 |

239 |

207 |

458 |

|||||||

|

проксималы |

17 |

456 |

323 |

796 |

|||||||

|

медиалы |

14 |

264 |

175 |

453 |

|||||||

|

дисталы |

12 |

206 |

142 |

360 |

|||||||

|

микропластины, в том числе: |

8 |

1,07 |

392 |

2,24 |

261 |

3,05 |

661 |

2,47 |

|||

|

целые |

0 |

131 |

60 |

191 |

|||||||

|

проксималы |

3 |

129 |

99 |

231 |

|||||||

|

медиалы |

4 |

103 |

63 |

170 |

|||||||

|

дисталы |

1 |

29 |

39 |

69 |

|||||||

|

технические сколы |

9 |

1,21 |

120 |

0,69 |

90 |

1,05 |

219 |

0,82 |

|||

|

чешуйки |

30 |

4,02 |

1861 |

10,64 |

1213 |

14,16 |

3104 |

11,58 |

|||

|

обломки, осколки |

74 |

9,92 |

1250 |

7,15 |

464 |

5,42 |

1788 |

6,67 |

|||

|

орудия |

51 |

6,84 |

1356 |

7,75 |

430 |

5,02 |

1837 |

6,86 |

|||

|

Кость, в том числе: |

297 |

100,00 |

14,58 |

2165 |

100,00 |

6,46 |

1069 |

100,00 |

7,33 |

3531 |

100,00 |

|

изделия из кости |

3 |

1,01 |

15 |

0,69 |

2 |

0,19 |

20 |

0,57 |

|||

|

фаунистич. остатки |

294 |

98,99 |

2150 |

99,31 |

1067 |

99,81 |

3511 |

99,43 |

|||

|

Изделия из металла |

18 |

100,00 |

0,88 |

15 |

0,04 |

0,04 |

0 |

0,00 |

0,00 |

33 |

0,07 |

|

Шлак |

10 |

100,00 |

0,49 |

72 |

0,21 |

0,21 |

4 |

0,03 |

0,03 |

86 |

0,17 |

|

Итого: |

2037 |

100 |

100 |

33529 |

100 |

100 |

14587 |

100 |

100 |

50153 |

100 |

Посольский тип керамики представляют одиночные фрагменты (14 экз.) и развал сосуда с тонкими (3-4 мм) прямыми стенками, поверхность которых имеет следы выбивания лопаткой, обмотанной тонким витым шнуром. У этих сосудов ниже края венчика с внешней стороны налеплены широкие приостренные валики, придающие венчикам притреугольный внешне асимметричный профиль. По бортику прочерчены одна или две узкие желобчатые линии, в которые вписан ряд маленьких сквозных отверстий. Орнамент слабо выделенной высокой шейки и плечиков составляют частые горизонтальные желобки, выполненные прочерченными линиями или глубокими наколами отступающей палочки.

Для керамики усть-бельского типа определение размеров и профилировки сосудов затруднено, так как керамический материал сильно фрагментирован. По отдельным, наиболее крупным фрагментам можно сделать вывод, что слабопрофилированные сосуды имели прямые или слегка загнутые внутрь венчики: орнаментом покрывалась вся поверхность сосудов, за исключением дна.

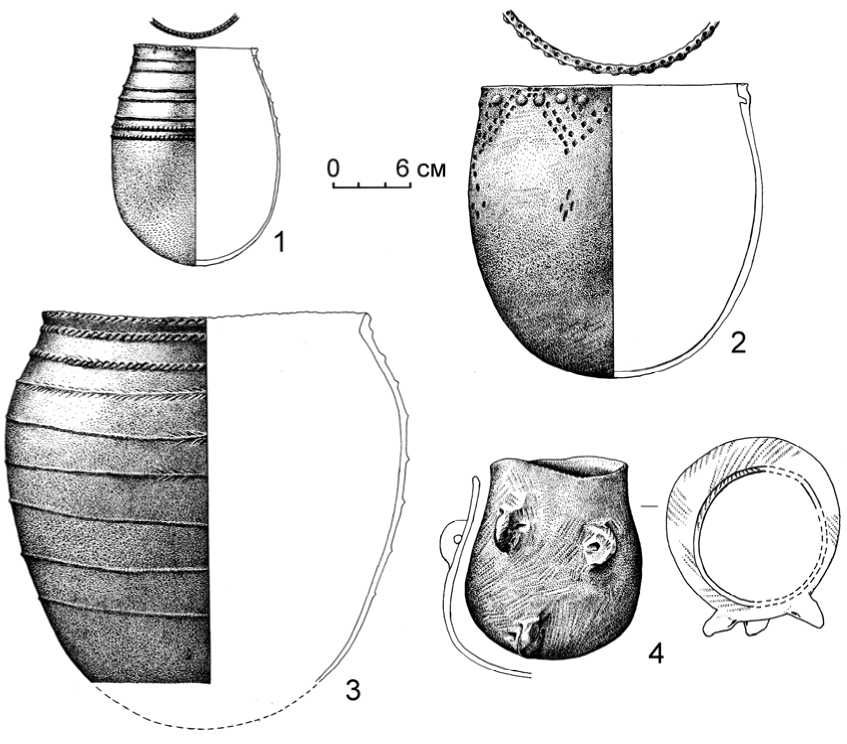

Эпоха позднего бронзового века представлена керамикой, в которой выделяется два типа сосудов: для приготовления или хранения пищи (рис. 1, 1 , 2 ) и дымокуры (рис. 1, 3 ).

Первый тип представлен крупными и средними по размеру толстостенными сосудами с узким орнаментальным поясом. Они имеют параболоидную и близкие к ней формы. Венчик сосудов прямой или слегка отогнутый внутрь. При оформлении сосудов использовались следующие элементы: жемчужины, круглые вдавления, овальные вдав-ления, оттиски отступающей лопаточки, желобки, косые насечки, прочерченные линии, валики, защипы, оттиски зубчато-ступенчатого линзовидного штампа. По расположению орнаментации сосуды делятся на два вида. Первый вид имеет орнаментальный

Рис. 1. Реконструкции керамических сосудов: 1-3 - эпоха бронзы; 4 - раннее Средневековье

пояс под венчиком. У второго вида этот пояс дополнен фигурами, расположенными ниже, среди которых самыми распространенными являются двойные линии, наклонно отходящие вниз, косые кресты, зигзаг и треугольники, опущенные вершинами вниз с добавлением группы из четырех вдавлений.

Сосуды-дымокуры имеют небольшие размеры. По расположению ушек они делятся на два вида. У первого вида верхние выступы расположены на венчике, у второго – на стенке сосуда. Орнаментированы сосуды-дымокуры аналогично сосудам первого типа: от венчика вниз опускаются линии, образующие различные фигуры.

Эпоха раннего железа представлена керамикой цэпаньской культуры. Определение размеров и форм этих сосудов затруднено, так как развалы отсутствуют, материал сильно фрагментирован. Типичные для цэпань-ской керамики фрагменты венчиков имеют широкий налепной валик. Плечики сосудов покрыты горизонтальными рядами наклонных оттисков гребенчатого штампа. С внутренней стороны на стенках от глубоких вдавлений гребенчатого штампа остаются параллельные валики.

Раннее Средневековье представлено керамикой с налепными и обмазочными валиками (рис. 1, 4 ). Под венчиками сосудов расположены один или два рассеченных налепных валика. Стенки сосудов покрыты обмазочными валиками, образующими горизонтальные, наклонные или арочные ряды. Валики покрывают всю поверхность сосуда за исключением дна.

Плоскодонная керамика представлена хозяйственной посудой русского периода, изготовленной как способом ленточного нале-па, так и с использованием поворотной подставки и гончарного круга.

В культуросодержащем горизонте 3 преобладает неолитическая керамика с псевдо-текстильными оттисками – 67 %. С этим же слоем связаны наиболее представительные развалы сосудов данного типа.

В культуросодержащем горизонте 2 наблюдается более сложная картина. Несмотря на большую долю мелких фрагментов ранней неолитической (44 %) и керамики раннего железного века (41 %), при незначительной доле керамики бронзового века (15 %), здесь содержится основная масса керамики, относящейся к бронзовому веку – 77 %. Кроме того, с этим же слоем связаны наиболее крупные фрагменты, а также развалы археологически целых сосудов эпохи бронзы.

В культуросодержащем горизонте 1 основную массу составляет валиковая керамика двух типов: раннего железного века с древовидными валиками и раннего Средневековья с обмазочными валиками. Ее доля – 56 %. Слой насыщен в наибольшей мере фрагментами керамики русского периода и был подвержен техногенному воздействию.

Керамические комплексы разного времени и разных культур, по сути находящиеся в одном стратиграфическом контексте, представленном покровными песками и супесями эолового и делювиального генезиса первой и второй террас Ангары и ее притоков – характерная черта ангарских многослойных стоянок.

Основной массив каменных артефактов изготовлен из мелкозернистой светло-серой и темно-серой кремнистой породы (траппов), характерной для Северного Приангарья. Меньшая часть изделий изготовлена из кремня и халцедона.

Верхняя часть слоя 1 характеризуется малым количеством изделий из камня. Артефакты имеют аморфный облик, очевидно, отражающий деградацию технологии утилизации камня в раннем железном веке и Средневековье.

Основная часть набора каменных артефактов была связана с отложениями средней и нижней частей слоя 1.2. В этом слое, содержащем остатки культуры бронзового века, основным типом заготовок для орудий являются отщепы. Прослеживается тенденция увеличения доли пластинчатых форм в слое 2.1, связанная с поздним этапом неолита. Удельный вес пластинчатых форм увеличивается с 11 до 16 %, количество же орудий, изготовленных на пластинах, достигает 19,5 %.

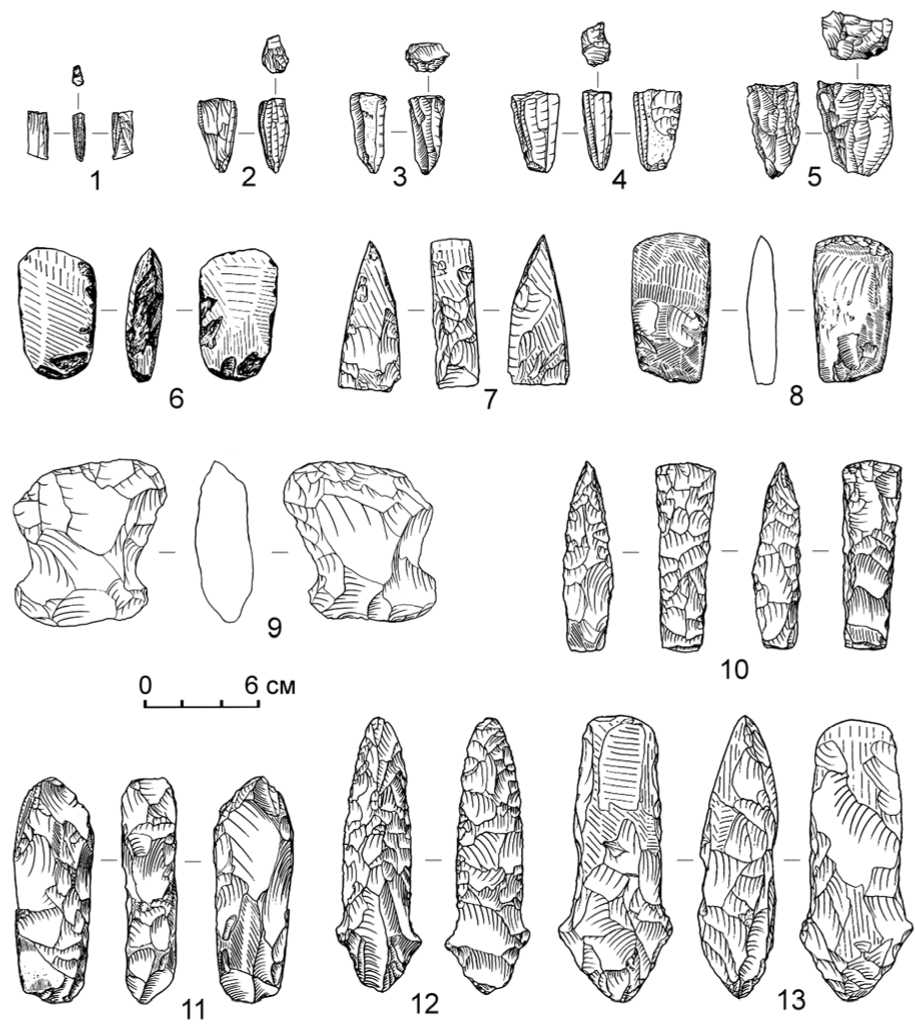

Исключая материалы культуросодержащего горизонта 1, в которых слишком мало нуклеусов, следует отметить, что как во втором, так и в третьем горизонтах доминируют призматические и подпризматические нуклеусы, направленные на снятие пластин, пластинок и микропластинок (рис. 2, 1 – 5 ). Удельный вес этих форм (включая клиновидные и торцовые нуклеусы) составляет 47,2 % всех нуклеусов в культуросодержащем горизонте 2; в культуросодержащем горизонте 3 он увеличивается до 61,9 %.

Рис. 2. Изделия из камня: 1 – 5 – нуклеусы; 6–13 – тесловидные изделия

Одновременно с этим почти вдвое уменьшается доля плоскостных нуклеусов, направленных на снятие отщепов: в культуросодержащем горизонте 2 они составляют 16,7 %, в культуросодержащем горизонте 3 – 9,7 %. Прирост призматических нуклеусов достигается за счет увеличения на 10 % доли призматических конусовидных нуклеусов, несущих негативы пластинок и микропластинок правильной формы. В целом, исходя из результатов анализа нуклевидных форм, можно сделать вывод, что на протяжении неолита – раннего железного века в Северном Приангарье прослеживается постоянный тренд уменьшения доли призматического пластинчатого расщепления и пластинчатых форм и увеличения удельного веса подпризматических и плоскостных нуклеусов, а среди сколов – отщепов.

Среди изделий из камня весьма высока доля орудий (1 837 экз., 6,8 % от всей коллекции каменных артефактов), удельный вес нуклеусов заметно ниже (299 экз., 1,1 %). Подобное соотношение категорий артефактов однозначно свидетельствует о довольно специфическом использовании территории памятника, как места, где осуществлялась интенсивная и разнообразная трудовая деятельность (процент сломанных, изношенных и переоформленных орудий чрезвычайно высок), а раскалывание принесенных с собой нуклеусов играло подчиненную роль. Выделяются участки памятника, связанные со специализированной трудовой деятельностью, как правило, они расположены непосредственно на краю террасы. Здесь больше половины орудий (такие как тесла и топоры) были предназначены для деревообработки. Типологический и количественный состав орудийных форм представлен в табл. 2.

Следует отметить, что немногочисленный состав орудийного набора в культуросодержащем горизонте 1 не позволяет сделать достаточно обоснованные выводы о его характере. Здесь, хотя и зачастую в единичных экземплярах, представлены все основные типы орудий из нижележащих отложений, что косвенно может свидетельствовать о его неоднородности, вызванной техногенным воздействием.

Одним из наиболее многочисленных типов орудий являются скребки (10 % от всей коллекции в культуросодержащем горизонте 2 до высокого показателя в 27,4 % в культуросодержащем горизонте 3). Весьма многочисленны ножи (11,4 % в культуросодержащем горизонте 2 и 6 % в культуросодержащем горизонте 3).

Особенностью комплекса Усть-Тушамы-1 следует признать изобилие разнообразных тесел и тесловидных изделий, в том числе изготовленных из нефрита, топоров «с ушками» усть-илимского типа (6,4 % всех орудий в культуросодержащем горизонте 2 и 4,3 % в культуросодержащем горизонте 3; если учитывать фрагментированные изделия, то их доля становится еще больше) (см. рис . 2, 6 – 13 ). Среди этой многочисленной категории деревообрабатывающих орудий представлены артефакты, находящиеся в различной степени переоформления. Они имеют разную морфологию – встречаются четырехгранные, клиновидные, имеются многочисленные шлифованные тесла. Высока доля тесел, переоформленных в нуклеусы. Очень много фрагментированных орудий.

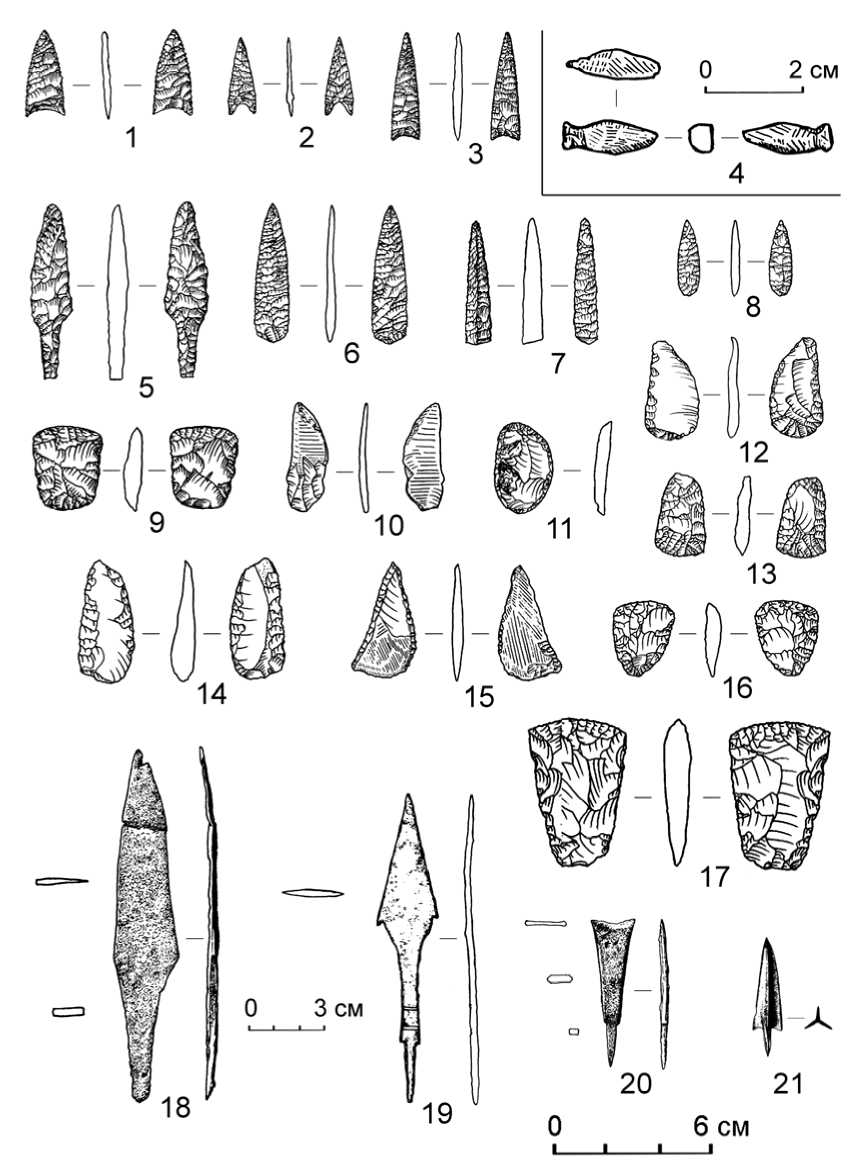

Высок процент наконечников стрел (7,2 % всех орудий в культуросодержащем горизонте 2 и 3,5 % в культуросодержащем горизонте 3) (рис. 3, 1–3 , 5 – 8 ). Основным различием между данными двумя комплексами следует признать падение доли наконечников стрел с вытянутым черешком (с 34 % в культуросодержащем горизонте 2, до 6,7 % в культуросодержащем горизонте 3). Стабильно высокой остается доля изделий с прямым и вогнутым насадами. Ножи представлены в унифасиальных вариациях (рис. 3, 9–18 ). Присутствуют также шлифованные полулунные ножи, характерные для глазковской культуры Прибайкалья. Очень широко представлены бифасиальные ножи различных форм, в том числе имеется большая серия впервые выделенных как специфический тип трапециевидных таких изделий. Эти предметы отличаются следующими особенностями оформления: подтрапециевидная форма; по всему периметру обработаны плоской, покрывающей струйчатой и параллельной ретушью, на широком конце орудия принимающей более тупой угол; лезвие по своей форме напоминает концевой скребок, однако угол лезвия предназначен для резания, на противолежащем узком конце – угол острый. Данная форма имеет устойчивую морфологию и, встречаясь в ряде других комплексов бронзового века Северного Приангарья, должна быть признана руководящей формой для выделения индустрий этого периода. Очень яркой и показательной является находка в культуросодержащем горизонте 3 нуклевидного многофасеточного резца-дриля – широко распространенного инструмента в индустриях мезолита–неолита на территории Восточной Сибири, в особенности в ее северной части. Найден также предмет мобильного искусства – миниатюрная рыбка, изготовленная из мягкого поделочного камня (рис. 3, 4 ). В целом, находясь в рамках одной технологической традиции, комплексы каменного инвентаря стоянки Усть-Тушама-1 демонстрируют направленные изменения в особенностях материальной культуры, происходившие здесь на протяжении неолита и бронзового века; имеются свидетельства сохранения каменного производства в раннем железном веке и Средневековье.

Типологическая и количественная характеристика каменных орудий из раскопа 2012 г. стоянки Усть-Тушама-1

|

Категория |

Культурный горизонт 1 |

Культурный горизонт 2 |

Культурный горизонт 3 |

Все горизонты, кол-во, экз. |

||||||

|

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

||

|

Заготовки орудий |

2 |

3,9 |

75 |

5,5 |

13 |

3,0 |

90 |

|||

|

Комбинированные орудия |

1 |

2,0 |

4 |

0,3 |

3 |

0,7 |

8 |

|||

|

Пластины с ретушью |

1 |

2,0 |

46 |

3,4 |

19 |

4,4 |

66 |

|||

|

Отщепы с ретушью |

5 |

9,8 |

218 |

16,1 |

51 |

11,9 |

274 |

|||

|

Пластинки с ретушью |

0 |

0,0 |

35 |

2,6 |

8 |

1,9 |

43 |

|||

|

Микропластины с ретушью |

0 |

0,0 |

7 |

0,5 |

9 |

2,1 |

16 |

|||

|

Провертки |

1 |

2,0 |

16 |

1,2 |

4 |

0,9 |

21 |

|||

|

Проколки |

3 |

5,9 |

43 |

3,2 |

7 |

1,6 |

53 |

|||

|

Резцы угловые |

0 |

0,0 |

5 |

0,4 |

3 |

0,7 |

8 |

|||

|

Дрили |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

1 |

0,2 |

1 |

|||

|

Резчики |

0 |

0,0 |

6 |

0,4 |

2 |

0,5 |

8 |

|||

|

Наконечники стрел, |

||||||||||

|

в том числе: |

4 |

100,0 |

7,8 |

97 |

100,0 |

7,2 |

15 |

100,0 |

3,5 |

116 |

|

с вытянутым насадом |

1 |

25,0 |

33 |

34,0 |

1 |

6,7 |

35 |

|||

|

с вогнутым насадом |

1 |

25,0 |

27 |

27,8 |

5 |

33,3 |

33 |

|||

|

с овальным насадом |

1 |

25,0 |

5 |

5,2 |

2 |

13,3 |

8 |

|||

|

с прямым насадом |

0 |

0,0 |

20 |

20,6 |

3 |

20,0 |

23 |

|||

|

с асимметричным насадом |

1 |

25,0 |

2 |

2,1 |

0 |

0,0 |

3 |

|||

|

листовидной формы |

0 |

0,0 |

10 |

10,3 |

4 |

26,7 |

14 |

|||

|

Ножи, в том числе: |

5 |

100,0 |

9,8 |

154 |

100,0 |

11,4 |

26 |

100,0 |

6,0 |

185 |

|

бифасиальные |

2 |

40,0 |

89 |

57,8 |

15 |

57,7 |

106 |

|||

|

бифасиальные трапециевидные |

1 |

20,0 |

36 |

23,4 |

5 |

19,2 |

42 |

|||

|

унифасиальные |

0 |

0,0 |

15 |

9,7 |

1 |

3,8 |

16 |

|||

|

шлифованные |

2 |

40,0 |

14 |

9,1 |

5 |

19,2 |

21 |

|||

|

Скребла |

3 |

5,9 |

22 |

1,6 |

12 |

2,8 |

37 |

|||

|

Культурный горизонт 1 |

Культурный горизонт 2 |

Культурный горизонт 3 |

Все горизонты, кол-во, экз. |

|||||||

|

Категория |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

кол-во, экз. |

%, категория |

%, кол-во |

|

|

Скребки, в том числе: |

6 |

100,0 |

11,8 |

136 |

100,0 |

10,0 |

118 |

100,0 |

27,4 |

260 |

|

концевые |

2 |

33,3 |

90 |

66,2 |

90 |

76,3 |

182 |

|||

|

бифасиальные концевые |

1 |

16,7 |

5 |

3,7 |

3 |

2,5 |

9 |

|||

|

боковые |

1 |

16,7 |

18 |

13,2 |

9 |

7,6 |

28 |

|||

|

угловые |

1 |

16,7 |

7 |

5,1 |

5 |

4,2 |

13 |

|||

|

обработанные по периметру |

1 |

16,7 |

13 |

9,6 |

9 |

7,6 |

23 |

|||

|

бифасиальные по периметру |

0 |

0,0 |

3 |

2,2 |

2 |

1,7 |

5 |

|||

|

Отбойники, ретушеры |

0 |

0,0 |

10 |

4,0 |

0,7 |

5 |

4,0 |

1,2 |

15 |

|

|

Вкладыши |

2 |

3,9 |

13 |

1,0 |

3 |

0,7 |

18 |

|||

|

Унифасиальные наконечники |

0 |

0,0 |

3 |

0,2 |

1 |

0,2 |

4 |

|||

|

Бифасиальные наконечники |

2 |

3,9 |

60 |

4,4 |

12 |

2,8 |

74 |

|||

|

Трех- и четырехгранные наконечники |

0 |

0,0 |

3 |

0,2 |

4 |

0,9 |

7 |

|||

|

Бифасиальные орудия |

4 |

7,8 |

21 |

1,5 |

5 |

1,2 |

30 |

|||

|

Абразивы |

1 |

2,0 |

23 |

1,7 |

9 |

2,1 |

33 |

|||

|

Тесла |

2 |

3,9 |

45 |

3,3 |

11 |

2,6 |

58 |

|||

|

Тесловидные орудия |

1 |

2,0 |

38 |

2,8 |

5 |

1,2 |

44 |

|||

|

Орудия с ушками |

0 |

0,0 |

1 |

0,1 |

4 |

0,9 |

5 |

|||

|

Топоры с ушками |

0 |

0,0 |

3 |

0,2 |

3 |

0,7 |

6 |

|||

|

Зубчатые и выемчатые |

0 |

0,0 |

7 |

0,5 |

0,0 |

7 |

||||

|

Долотовидные |

0 |

0,0 |

9 |

0,7 |

0,0 |

9 |

||||

|

Фрагменты орудий, в том числе: |

8 |

100,0 |

15,7 |

251 |

100,0 |

18,5 |

76 |

100,0 |

17,7 |

335 |

|

фрагменты бифасиальных орудий |

3 |

37,5 |

61 |

24,3 |

15 |

19,7 |

70 |

|||

|

фрагменты наконечников стрел |

1 |

12,5 |

46 |

18,3 |

10 |

13,2 |

46 |

|||

|

фрагменты тесловидных орудий |

1 |

12,5 |

37 |

14,7 |

14 |

18,4 |

52 |

|||

|

фрагменты других (в том числе неопред.) орудий |

3 |

37,5 |

107 |

42,6 |

37 |

48,7 |

107 |

|||

|

Разное |

0 |

0,0 |

5 |

0,4 |

1 |

0,2 |

6 |

|||

|

ИТОГО |

51 |

100,0 |

100,0 |

1356 |

100,0 |

100,0 |

430 |

100 |

100 |

1837 |

Рис. 3. Изделия из камня и металлов: 1 – 3 , 5 – 8 , 19 – 21 – наконечники стрел; 4 – предмет мобильного искусства; 9–18 – ножи ( 1 – 17 – камень, 18 – 20 – железо, 21 – бронза)

При раскопках было выявлено 33 экз. изделий и фрагментов изделий из металлов – железа, бронзы, олова, меди. Это набор железных ножей русского времени, медная монета середины XVIII в. К Средневековью относятся ножи, плоские наконечники стрел с прочерченными на черешках линиями, характерными для культуры эвенков, пря-мосрезанные наконечники стрел, (рис. 3, 18–20). Ранним железным веком датируется бронзовый трехлопастной наконечник стрелы цэпаньского типа (рис. 3, 21).

Обнаружено также 20 экз. изделий и фрагментов изделий из кости и рога. Среди них – костяные наконечники стрел, характерные для цэпаньской культуры, гарпуны и фрагмент диадемы с тонкой гравировкой.

В отложениях средней части слоя 1.2 было изучено погребение. Сверху фиксировалась каменная кладка, в плане овальная, сплошная, состоящая из камней среднего и небольшого размера. Под кладкой – могильное пятно. Могильная яма имела овальную в плане форму, вытянутую по линии восток–запад. Обнаруженный костяк ориентирован в том же направлении. Погребение совершено по обряду трупоположения. Ноги согнуты в коленях. Череп и позвоночник отсутствуют. Костные останки принадлежат (по предварительному определению) подростку. У костей стопы скелета были обнаружены ребра меньшего размера, а под тазом костяка располагались фрагменты черепа и зубы, принадлежавшие, скорее всего, ребенку. Все это позволяет считать погребение парным. Сохранность костяков плохая, погребальный инвентарь отсутствует. Судя по аналогичным находкам в Среднем Приангарье и исходя из стратиграфической позиции погребения, оно относится к бронзовому веку.

Фаунистический материал достаточно многочислен (3 511 экз.), однако сохранность его неоднородная. Разная степень минерализации костной ткани и различная окраска находок в одном и том же слое указывают на вероятное переотложение материала. Большая часть костей (до 90 % от общего количества их находок) является неопределимыми элементами скелета: костями конечностей, фрагментами черепа и ребер, осколками зубов и зубной эмали. В целом фауна памятника Усть-Тушама является лесной с вкраплениями лесостепных видов (табл. 3). Количество домашних животных незначительно и в основном происходит из верхнего слоя раскопа. На части костей крупных млекопитающих обнаружены характерные следы разделывания туш: порезы и насечки, некоторые длинные трубчатые кости конечностей и фаланги пальцев копытных имеют повреждения, типичные для процедуры извлечении костного мозга.

Таблица 3

Видовой состав и количество костных остатков из раскопа 2012 г. стоянкиУсть-Тушама-1

|

Биологический вид |

слой 1 |

слой 2 |

слой 3 |

слой 4 |

без слоя |

|

Человек (Homo sapiens) |

1 |

2 |

|||

|

Собака (Canis familiaris) |

2 |

||||

|

Свинья (Sus scrofa domesticus ) |

2 |

8 |

2 |

4 |

|

|

Лошадь (Equus caballus / ferus) |

2 |

18 |

7 |

4 |

|

|

Корова (Bostaurus) |

21 |

18 |

2 |

7 |

|

|

Овца–коза (Ovis et. Capra) |

4 |

10 |

3 |

||

|

Заяц-беляк (Lepus timidus) |

2 |

3 |

8 |

||

|

Бобр (Castor fiber) |

2 |

2 |

|||

|

Лисица (Vulpes vulpes) |

1 |

1 |

|||

|

Медведь (Ursus arctos) |

2 |

8 |

1 |

7 |

|

|

Соболь (Martes zibellina) |

1 |

1 |

|||

|

Кабарга (Moschus moschiferus) |

|||||

|

Марал (Cervus elaphus sibiricus) |

1 |

12 |

4 |

2 |

|

|

Гигантский олень (Megaloceros giganteus) |

6/1 |

||||

|

Косуля (Capreolus pygargus) |

3 |

13 |

9 |

1 |

2 |

|

Северный олень (Rangifer tarandus) |

10 |

11 |

26 |

3 |

|

|

Лось (Alces alces) |

12 |

103 |

56 |

1 |

28 |

|

Бизон (Bison priscus) |

4/2 |

||||

|

Рыбы (Pisces) |

2 |

1 |

2 |

||

|

Птицы (Aves) |

1 |

1 |

2 |

||

|

Всего |

61 |

213 |

123 |

2 |

73 |

Совершенно неожиданным стало обнаружение остатков гигантского оленя на голоценовых памятниках долины Ангары. Впервые они были зафиксированы при определении материалов из слоя 2 (уровень 6) стоянки Сосновый-Тушамский. Здесь было найдено 6 костей левого заплюсневого сустава крупной взрослой особи. Находка остатков Megaloceros giganteus в Сосновом-Тушамском побудила к исследованию других одновременных памятников из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. В слое 3 Усть-Тушамы-1 было найдено, в анатомическом положении, 6 шейных позвонков (с 1-го по 6-й) полувзрослой самки гигантского оленя.

Присутствие таких костей в слоях голоценовых памятников долины Ангары свидетельствует, что этот вид в раннем и среднем голоцене был распространен (возможно, спорадически) на юге не только Западной, но и Средней Сибири. Не вызывает сомнения, что дальнейшее изучение фаунистических остатков из других голоценовых памятников зоны затопления Богучанской ГЭС принесет новые находки костей Megaloceros giganteus.

Таким образом, в итоге работ на наиболее информативной части стоянки Усть-Тушама-1 выявлено наличие стояночных комплексов в широком временном диапазоне от неолита (5–

7 тыс. л. н.) до поселения русского времени, что создает возможность для реконструкции последовательности развития культур в обширном хронологическом диапазоне на этом участке долины Ангары. В результате проведенных работ было установлено, что южная часть памятника относится к периферийным зонам заселения, ее насыщенность артефактами существенно ниже. Это позволяет утверждать, что территория памятника исследована полностью.

Список литературы Археологические комплексы стоянки Усть-Тушама-1 (Северное Приангарье)

- Бурилов В. В. Поселение Тушама на Средней Ангаре // Археологический поиск (Северная Азия). Новосибирск: Наука, 1980. С. 32-42.

- Васильевский Р. С., Бурилов В. В., Дроздов Н. И. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск: Наука, 1988. 244 с.

- Роговской Е. О. Отчет об археологических разведочных исследованиях в 2007 году, в долине Ангары, на участке отг. Усть-Илимскадо границ с Красноярским краем, в зоне затопления Богучанским водохранилищем (Иркутская часть). Иркутск, 2008. Т. 1. 103 с.