Археологические находки белокаменного декора и их значение для реконструкции фасадов ярославского Успенского собора рубежа XV-XVI вв

Автор: Яганов А. В., Энговатова А. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 2004-2006 гг. Ярославской экспедицией Отдела охранных раскопок ИА РАН проводились археологические раскопки на месте разрушенного в 1937 г. ярославского Успенского собора 1660-1663 гг. В ходе работ были обнаружены белокаменные резные детали, относящиеся к более ранним церковным зданиям, сменявшим друг друга с начала XIII по вторую половину XVII в. Анализ найденных деталей и материалов изучения Рубленого города в 1937 и 1940 гг. позволил реконструировать фрагмент аркатурно-колончатого пояса Успенского собора рубежа XV-XVI вв. и сопоставить его с постройками этого же времени в Московском Кремле и Ростове. Выяснилось, что декоративное убранство Успенского собора 1660-1663 гг. находилось в некоторой зависимости от предшествующих ему зданий.

Ярославль, рубленый город, каменный успенский собор рубежа xv-xvi вв, архитектурный декор, его реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/14328078

IDR: 14328078

Текст научной статьи Археологические находки белокаменного декора и их значение для реконструкции фасадов ярославского Успенского собора рубежа XV-XVI вв

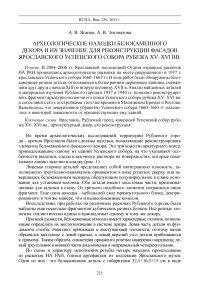

Во время археологических исследований территории Рубленого города – кремля Ярославля были сделаны находки, позволяющие реконструировать элементы белокаменного фасадного декора. Это три консоли аркатурного пояса, принадлежавшие одному из зданий Успенского собора, на что указывают особенности выделки, следы кладочного раствора на поверхностях, которые показывали линию заделки в кладку (рис. 1).

Лицевая сторона деталей представляет собой пятигранную плоскость, заполненную треугольно-выемчатым орнаментом в виде розетки; сверху она завершалась белокаменным валиком, образующим полуциркульное в плане основание для установки колонки. Обе детали имеют хвостовые части, предназначенные для заделки в стену. От третьего подобного элемента сохранился лишь фрагмент. Еще одна находка - небольшой скол прямоугольного блока, декорированного в той же манере, что и вышеописанные консоли.

Впоследствии, при работах на различных раскопах Рубленого города, были найдены еще несколько фрагментов кубических резных блоков. Все резные элементы стилистически едины и принадлежат одному и тому же декору.

При всей схожести, белокаменные консоли имеют характерные отличия, позволяющие определить их местоположение в системе декора. Левая часть детали из фундамента столба, очевидно, примыкала к выступающей плоскости, поэтому валик обрывался заподлицо с левой гранью, а левый верхний угол детали приближается к прямому. Таким образом, симметрия орнамента розетки намеренно нарушена; левый треугольник в нижней части видоизменен в неправильный четырехугольник.

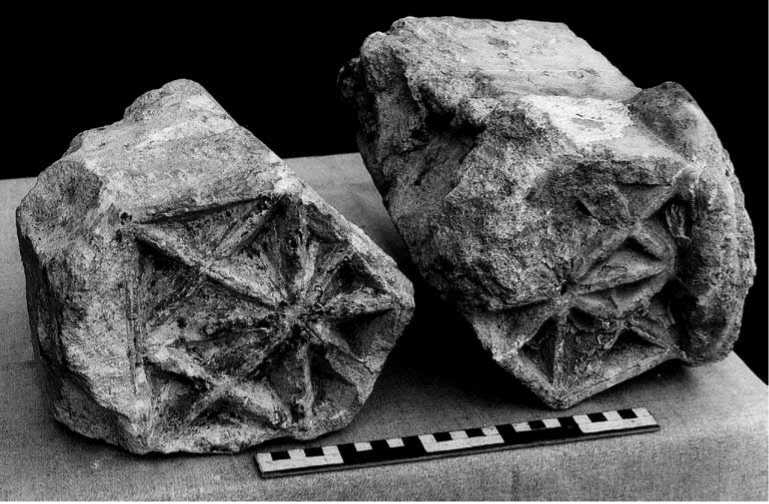

По схеме и характеру исполнения резьбы четыре находки, происходящие из раскопок ИА РАН, близки артефактам из коллекции Ярославского музея. Один из них – это белокаменная деталь с габаритами 32,5×16,5×15 см в виде

Рис. 1. Белокаменные консоли, найденные при раскопках на территории Рубленого города орнаментированного кубического элемента (ЯМЗ. Инв. № 5997). Орнамент, помещенный на боковой стороне, состоит из квадратов, разделенных на 8 треугольных ячеек вертикальной, горизонтальной и диагональными перемычками с графьей; на лицевой вырезаны четыре квадрата, разделенные диагональными перемычками на 4 более крупные ячейки. Снизу и сверху помещены валы, по ширине соответствующие габаритам большемерного кирпича. У детали имеется хвостовик для заделки в кладку (рис. 2). Еще два фрагмента худшей сохранности (ЯМЗ. Инв. № Я-428 19x12x9 см и Я-428 18x10,5x7,5 см) поступили в музей в 1929-1937 гг.1 Эти детали, охарактеризованные как блоки с «геометрическим орнаментом из треугольных врезов», по мнению Н. Н. Воронина, «с меньшей уверенностью могут быть отнесены к собору 1215 г. » (Воронин, 1949. С. 188)

При визуальном осмотре детали из музея на одной из ее поверхностей, изначально бывшей в заделке, обнаружены следы раствора, аналогичного тому, который выявлен на деталях из раскопа ИА РАН. Этот характерный известково-песчаный кладочный раствор с мелким темным песком использовался при кладке стен храма рубежа XV–XVI вв., остатки которого обнаружены в 2008 г. ( Яганов, Рузаева , 2007. С. 235).

Рис. 2. Белокаменная деталь из собрания Ярославского музея

Орнамент кубических деталей и консолей был использован в декоре Успенского собора 1660-1663 гг., где блок с подобным рисунком помещен на его фасадах в нижнем аркатурном поясе. На фотографии западного фасада, сделанной при его реставрации в 1924 г., слева от центрального окна четверика виден блок с характерной резьбой, перемежающийся в соседних колонках с грубыми по исполнению кирпичными или белокаменными «бусинами», а также подобными по размеру кубическими элементами без резьбы (рис. 3). Хотя этот пояс пострадал при поздних переделках (на его месте были прорублены большие окна), чередование кубовидных деталей и бусин в центре колонок можно проследить и на северном фасаде. Здесь сохранилась полная схема пояса, не поврежденная в нижних зонах крышами пристроек. Видно, что кирпичные колонки имели кирпичные консоли и капители довольно примитивной формы. Так что места

Рис. 3. Аркатурно-колончатые пояса западного фасада ярославского Успенского собора. Фото 1924 г.

консолям из раскопок ИА РАН на фасаде собора 1660–1663 гг. не находится. Откуда же они все же происходят?

Здесь следует обратиться к истории возведения нескольких каменных зданий Успенского собора в течение XIII–XVII вв. Первый собор 1215 г. был возведен из плинфы с использованием резного белокаменного декора (Энговатова, Яганов, 2011. С. 146–148). Но резьба домонгольского памятника по характеру исполнения резко отличается от лапидарного «треугольно-выемчатого» орнамента наших деталей, причем такие геометрические композиции в домонгольское время неизвестны. Так что осторожную гипотезу Н. Н. Воронина о принадлежности ее первому домонгольскому памятнику Ярославля необходимо поставить под сомнение.

Собор 1215 г. на рубеже XV–XVI вв. сменяет другой каменный храм, который, в свою очередь, уступает место зданию 1642–1646 гг. ( Яганов, Рузаева , 2007. С. 226–246; Энговатова, Яганов , 2011. С. 146–148). Но предшествующее сооружение не разбирают, а перестраивают в двухэтажную казенную палатку с нарубленной сверху деревянной колокольней. Следовательно, декор фасадов здания рубежа XV–XVI вв. сохранялся без изменений вплоть до строительства четвертого собора в 1660–1663 гг.

Возникает вопрос о том, могут ли относиться найденные элементы белокаменного декора к собору 1642–1646 гг. Теоретически могут, но следует учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, по немногочисленным находкам декоративных элементов, которые возможно отнести к зданию 1642–1646 гг., убранство его фасадов было целиком кирпичным, хотя нельзя полностью исключить и обратное. Материала так мало, что о соборе 1642–1646 гг. мы имеем весьма приблизительные представления. Известно, что это здание при большом ярославском пожаре 1658 г. сильно обгорело снаружи и внутри, а казенная палатка, перестроенная из собора рубежа XV–XVI вв., видимо, пострадала мало, хотя в ней хранилась «зелейная казна» ярославской крепости ( Яганов, Рузаева , 2007. С. 231).

Обратимся к самим геометрическим орнаментам. Они стилистически едины и находят аналогии в деталях аркатурного пояса Благовещенского собора (1484–86 гг.) и киоте церкви Ризположения (1484–86 гг.) Московского Кремля. Близкая резьба использовалась для украшения средневековых надгробий. Изучавший эту тему Л. А. Беляев считает, что «важным разделительным признаком XV и XVI веков является использование квадратиков, образуемых графьей и разделенных двумя диагоналями. В ячейки врезаются затем четыре треугольника вершинами к центру, образуя четырехконечные крестики с расширенными рукавами. Эти элементы обычно используются для заполнения клейм, нанесения внутренней дополнительной полосы вдоль изголовья, «пояса», соединительных отрезков между «головой» и «плечиками». Хронологически они распределяются от начала XV до начала XVI в., особенно распространены в последней четверти XV в.. В течение XVI в. их еще можно встретить, но уже как исключение». ( Беляев , 1996. С. 144). Впрочем, подобный геометрический орнамент без выраженной стилевой окраски в отрыве от декорации памятника представляет значительную трудность в определении точной датировки. Близкие примеры можно найти и в украшении средневековых деревянных изделий, точная датировка которых не всегда известна.

Рассмотрим аркатуру Успенского собора 1660–1663 гг. Как мы уже говорили, здесь присутствуют кубические элементы с «треугольно-выемчатой» резьбой, но эти элементы перенесены с более раннего здания. Резные элементы, которые были утрачены или повреждены при разборке предшествующего здания, строители второй половины XVII в. не смогли воспроизвести и заменили обычными кубами. Резные консоли также были утеряны; по целиком сохранившемуся фрагменту нижнего аркатурного пояса на северном фасаде видно, что они вообще не использовались.

Наши разыскания дают основание утверждать, что, по крайней мере, на двух зданиях Успенского собора существовал аркатурно-колончатый пояс ( Яганов , 2012. С. 209–215). Обращение зодчих второй половины XVII в. к схеме фасадов с двухъярусной аркатурой далеко не случайно. Двойной аркатурно-колончатый пояс корреспондируется с декором церкви Двенадцати Апостолов (1652–56 гг.) в Московском Кремле, но пояса эти несколько различны по построению и профилировке. Наиболее близкий к реконструируемой схеме, но крайне упрощенный, аркатурный пояс находим на Спасо-Преображенском соборе любимского Спасо-Геннадиева монастыря, возведенного по царскому заказу в 1644–1647 гг. ( Седов , 1998. С. 91). Фасады этого памятника разбиты узкими лопатками на четыре прясла различной ширины, в которые вписаны по две или три кирпичные арки, крайние колонки которых прижаты к граням лопаток. В основании аркатуры помещен массивный кирпичный карниз, причем колонки примыкают к нему без какого-либо выделения базы, а в центре и пяте архивольта перехвачены кирпичными валиками. Не исключено, что воспроизведенная здесь аркатурная тема как-то связана с соседним Ярославлем.

Для сопоставления с археологическим материалом наиболее интересен нижний пояс ярославского собора. Он мог быть скопирован с фасадов собора рубежа XV–XVI вв., существовавшего до начала строительства 1660-х гг. При разборке остатков собора XV-XVI вв. из его пояса были изъяты резные белокаменные элементы, которые использованы в новом соборе, но схема пояса скопирована неполно. В нем отсутствовали белокаменные консоли и капители, а недостаток резных белокаменных деталей (видимо, поврежденных при разборке) компенсирован кирпичными бусинами, которые чередовались с ними.2 Следовательно, источник этого архаичного для второй половины XVII в. мотива мог быть намного ближе к Ярославлю, чем московские аналоги. Близкое решение аркатурного пояса можно наблюдать на фасадах Успенского собора в Ростове, построенного в 1509–1512 гг. ( Рузаева , 2007. С. 184–186) и являвшегося, возможно, одним из образцов для ярославского собора этого времени.

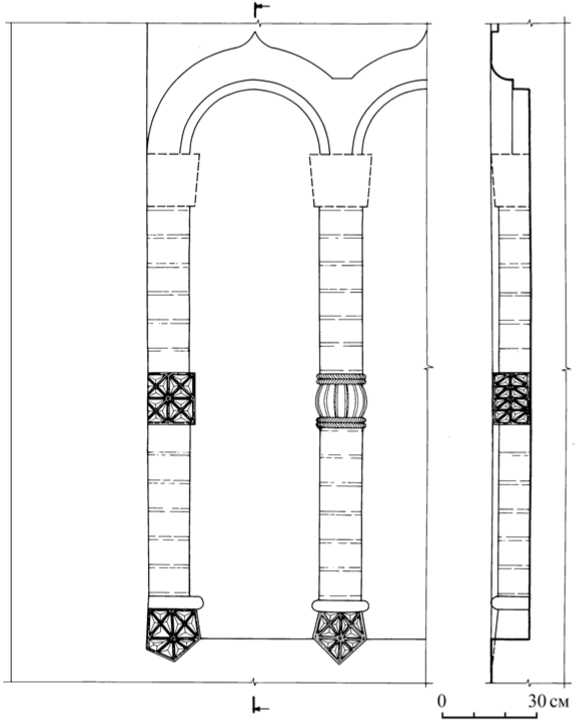

Находок элементов белокаменного декора вполне достаточно для реконструкции фасада памятника, утраченного после 1658 г. По крайней мере, два элемента свидетельствуют о том, что колонка аркатуры собора рубежа XV–XVI вв. примыкала вероятнее всего, к боковой грани лопатки. Об этом говорит деформация рельефа одной из найденных консолей, а также подтеска левого края кубического элемента из музея, где резьба совершенно уничтожена. Вероятно, при изготовлении этот блок рассматривался как рядовой, но недостаток угловых элементов привел к вынужденной корректировке формы.

Кубические элементы помещались в центре колонок и чередовались с белокаменными бусинами, обведенными сверху и снизу сдвоенной жгутовидной порезкой. Многочисленные фрагменты таких бусин были обнаружены при археологических исследованиях.

Рис. 4. Реконструкция аркатурно-колончатого пояса Успенского собора рубежа XV–XVI вв.

Снизу колонки основывались на резных пятигранных консолях, нижняя часть которых была заделана, судя по следам, в выступ стены. Завершалась колонка капителью неизвестной нам формы и размеров. Найдено несколько белокаменных фрагментов, могущих претендовать на капитель, но полной уверенности в достоверности ее реконструкции у нас нет, поэтому на чертеже мы предлагаем условную форму.

Сама колонка была сложена из лекального кирпича с профилем большого вала на тычке, множество которых было обнаружено при раскопках. Как показал анализ этих кирпичных элементов, большинство их было предназначено для кладки именно вертикальных тяг. Со стеной они перевязывались с помощью разнообразных подтесок, выполнявшихся на целых кирпичах; также применялись специально отформованные детали, не имеющие хвостовой части ( Яганов ,

2012. С. 211). Какой формы были архивольты аркатурного пояса: килевидными или нет? Вопрос остается открытым.

Изначально резные детали аркатурного пояса имели покраску. На орнаментации по крайней мере двух консолей видны следы розоватого колера, поверх которого положен слой более поздней (ремонтной?) известковой побелки (рис. 4).

Таким образом, результаты нашего исследования достаточно однозначны. Здание Успенского собора в Ярославле рубежа XV–XVI вв. имело на фасаде аркатурно-колончатый пояс с белокаменными резными деталями.

Аналогии, как по общей схеме подобного декора, так и по характеру резьбы деталей, находятся на близких по времени памятниках Московского Кремля – Благовещенском соборе и церкви Ризположения второй половины XV в., так и в более отдаленном виде – в Успенском соборе Ростова 1509–1512 гг. Несколько позднее появляется собор Успенского монастыря в Старице, который построен после 1519 г., и заканчивает линейку зданий XV–XVI вв. с аркатурно-колончатыми поясами.

Ремейки подобного декора появляются в середине XVII в., к ним относится, кстати, и последнее здание Успенского собора в Ярославле, построенное в 1660–1663 гг. Они навеяны темой московского Успенского собора, и здесь декорация раннего периода представлена как более условная, не всегда логичная схема, чем в памятниках XV–XVI вв.

Список литературы Археологические находки белокаменного декора и их значение для реконструкции фасадов ярославского Успенского собора рубежа XV-XVI вв

- Воронин Н.Н., 1949. Раскопки в Ярославле//Материалы и исследования по археологии древнерусских городов/Под ред. Н.Н. Воронина. М.; Л.: Изд-во АН СССР Т 1. С. 177-192. (МИЛ; № 11).

- Беляев Л.А., 1996. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII-XVII вв. М.: Модус-Граффити. 567 с.

- Рузаева Е.И., 2007. К вопросу о датировке Успенского собора в Ростове//Археология: история и перспективы: Третья межрегиональная конф.: сб. ст. Ярославль: Ярославский музей-заповедник. С. 184-186.

- Седов В.В., 1998. Собор Спасо-Геннадиева монастыря//Проект Россия. № 10. С. 91.

- Энговатова А.В., Яганов А.В., 2011. Новые данные об Успенском соборе XIII-XVI вв. в Рубленом городе Ярославля//РА. № 3. С. 141-150.

- Яганов А.В., Рузаева Е.И., 2007. Успенский собор в Ярославле. История и археология. Результаты архитектурно-археологического изучения в 2004-2006 годах//Археология: история и перспективы: Третья межрегиональная конф.: сб. ст. Ярославль: Ярославский музей-заповедник. С. 226-246.

- Яганов А.В., 2012. Лекальные кирпичи Успенского собора в Ярославле начала XVI в. По материалам археологических раскопок 2004-2008 гг.//Археология: история и перспективы: Пятая межрегиональная конф.: сб. ст. Ярославль: Ярославский музей-заповедник. С. 209-215.