Археология о дворце XVII века в Коломенском: обзор источников

Автор: Беляев Л.А., Баранова С.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Задача статьи - понять, где, сколько и каких сохранилось археологических материалов по истории наиболее известного из гражданских дворцовых сооружений, срубленных из дерева, - дворца в Коломенском. Дворец использовался как летняя государственная резиденция в основном царем Алексеем Михайловичем и его сыновьями, Федором и Петром I (в юности), а позже эпизодически правительницами России XVIII в. После разборки в 1760-х гг. от него сохранились описания, обмеры и даже модели. За столетие (с 1920-х гг.) остатки усадьбы не раз исследовались археологически, материалы фиксации отложились в ряде архивов и музеев, в основном московских. На будущее ставится задача свести эти материалы воедино и заново проанализировать их вместе с другими видами источников.

Московская русь, царские дворцы, музейные коллекции, архивы, царь алексей михайлович, петр i

Короткий адрес: https://sciup.org/143173152

IDR: 143173152 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.355-367

Текст научной статьи Археология о дворце XVII века в Коломенском: обзор источников

Загородная царская резиденция в подмосковном Коломенском давно известна историкам, искусствоведам, архитекторам и археологам. В ее составе два ключевых для национального нарратива памятника, чьи изображения устойчиво входят в зрительный ряд школьных учебников, что само по себе говорит о многом. Один – церковь Вознесения (1532 г.) – занимает место в истории России уже почти 500 лет, став памятником ЮНЕСКО. Другой объект – деревянный дворец ранних Романовых – прожил всего около столетия: его разобрали в конце 1760-х гг. Но история искусства в России возникла позже, и никто из ученых увидеть его не успел. Однако со второй половины XIX в. дворец стал символом национального своеобразия и народного художественного гения, вошел в число любимых образов историков и архитекторов – «славянофилов».

1 Статья написана в рамках гранта РФФИ № 20-09-42021 (конкурс «Петровская эпоха»).

И действительно: в конструкциях дворца, в его планировке и сочетании с ландшафтом, в цветовой гамме и других особенностях отразился огромный опыт строительства из дерева обширных храмов, дворцов, крепостей, инфраструктурных элементов (мощений, мостов, дренажей и многого другого). Отразил дворец и вкусы нового царского двора. Но сами эти вкусы (что сегодня можно считать доказанным) формировались на основе знакомства с культурой Запада. Немудрено, что для дворца закупали заморские материалы (особенно металл), ориентировались в оформлении и наполнении на европейские образцы (а с ними царь Алексей Михайлович был знаком не понаслышке, см.: Герасимова , 2015) и европейскую моду, особенно заметную в деталях. В строительстве приняли участие европейски обученные художники, в прошлом в основном подданные Речи Посполитой.

В итоге дворец пополнил состав ансамблей «московско-европейского» круга, с конца XV в. структурировавших пространство царских резиденций на западный лад, исподволь приучавших двор понимать язык классических форм. Эта архитектура подготовила Петра Великого к восприятию новой культуры, заложила основу тяги царя-реформатора к западному искусству, позволила еще до прямого знакомства с городами и дворцами Европы воспринять его как образцовое и в то же время – как отчасти свое. Между миром Немецкой слободы и миром подмосковных, где рос юный царь Петр, отцовских резиденций в Измайлове и Коломенском не было непроходимого рубежа – это единое пространство «европейской Москвы», к которому добавятся Преображенское, Семеновское, Лефортово.

Все это определяет потребность в комплексном изучении дворца, в рамках которого выполнено и данное исследование. Одна из главных задач всего проекта – понять, до какой степени археология способна уточнить и оживить представления об этом памятнике. Проверить, насколько продуктивным будет соединение в одном проекте материальных свидетельств (включая документы, фиксирующие результаты раскопок) с данными письменных и изобразительных источников.

В этой задаче есть не только конкретно-историческое, но и методическое содержание. С одной стороны, дворец археологизирован полностью и при этом достаточно изучен натурно. С другой – о нем сохранилось довольно много свидетельств в виде описей и мемуаров, чертежей и даже (со всеми оговорками) художественных изображений. Сравнив их друг с другом, мы сможем судить о достоверности обеих групп источников и оценить саму возможность получения путем раскопок, информации о деревянных дворцах; оценить степень адекватности отражения этих объектов в археологических источниках. Первый шаг к этому – оценка имеющихся в нашем распоряжении сведений по каждой группе источников. Обратимся к одной из них – археологической, которая сама по себе включает целый комплекс разнородных материалов.

Археологией Государева двора в Коломенском занимаются уже более столетия. Информация о нем (и сырая, и частично обработанная) в архивах и музеях стала настолько обширной и разнообразной, что потребовала отдельного разбора. Оказалось необходимым провести «инвентаризацию» фондов и хранилищ. И это при том, что два подобных пересмотра были предприняты с интервалом примерно в 10 лет (итоги опубликованы: Беляев, Кренке, 1993. С. 72–112; 2005). Эти статьи были важны для постановки задачи и выработки подхода; в них также включались, пусть фрагментарно, архивные материалы и материалы недавних раскопок.

Однако данные по масштабным работам 2000-х гг. до сих пор не были опубликованы, а их архивы и коллекции к настоящему времени только-только открываются для изучения (см.: Таценко , 2011. С. 227–231). Кроме того, проводившиеся в последние годы поиски и осмысление старых материалов дали значительный объем неизвестных источников, их нужно соединить с прежними. Наш обзор строится вокруг истории раскопок и музейной работы (а не, скажем, по типам материалов или составу отдельных собраний), поэтому начнем с перечня работ. Они делятся на три периода: ранние работы с конца XIX в. до 1970-х гг.; период реставрационных и музейных исследований (1970–1990-е гг.); охранные и пред-проектные работы 2000–2010-х гг.

Отметим, что в хронотоп дворца и, соответственно, в связанные с ним археологические объекты включается, во-первых, его площадка, т. е. дворище, а во-вторых, – периметр каменных сооружений, окружавший дворец (в их составе Передние, Задние и Садовые ворота; связанные с ними палаты Полковничьи и Поваренные, Фряжские погреба, стрелецкие караульни; церковь Казанской иконы Божией матери; прясла стен ограды; строения Кормового двора с наземными зданиями и погребами). Третья группа объектов лежит вне периметра, но она связана с дворцом функционально (система деревянных водопроводных труб; Водовзводная башня) или через историю ландшафта («охотничий домик» на Дьяковом городище).

Работы раннего этапа, насколько было возможно, описаны ( Беляев, Кренке , 1993. С. 72–112). Их начало можно, с долей условности, отнести к обмерам деревянного дворца перед разборкой, осуществлявшейся начиная с 1767 г., и с описания дворища, оставленного И. Е. Забелиным в его «Домашнем быте русских царей». Однако собственно археология началась только в 1920–1930-х гг., когда в Коломенском возник музей. Эти работы связаны с именами П. Д. Барановского (1923 г.), А. П. Смирнова (1932–1933 гг.) и К. Я. Виноградова (1935 г.). Их материалы (дневники, чертежи, находки, фотографии) были сохранены в музее «Коломенское». В 1940 г. материалы работ описала научный сотрудник музея Е. А. Мирожина (Научный архив Московского государственного объединенного музея-заповедника (МГОМЗ). Оп. 1. Д. 112. С. 1–13), и ее данные были отчасти использованы позднее (см.: Там же. С. 72–112).

С тех пор место хранения не изменилось: находки разделены между фондом «Археология» (записи в Научный инвентарь начаты в 1981 г.) и фондом «Изразцы» (записи ведутся с 1960-х гг.), хотя и не поровну. Основная масса предметов хранится в фонде «Археология», а изразцы и кирпичи разделены между фондами «Археология» и «Изразцы» МГОМЗ. Там же находятся материалы графической фиксации и полевые дневники (см.: Научный архив МГОМЗ. Оп. 1. Д. 112; Оп. 4. Д. 774 и др.), но часть их – в архиве ИИМК. В фототеке МГОМЗ хранятся фиксационные фотографии работ 1935 г., исполненные (в значительном количестве) выдающимся фотографом И. Ф. Барщевским. Они опубликованы частично и нуждаются в полном аннотировании.

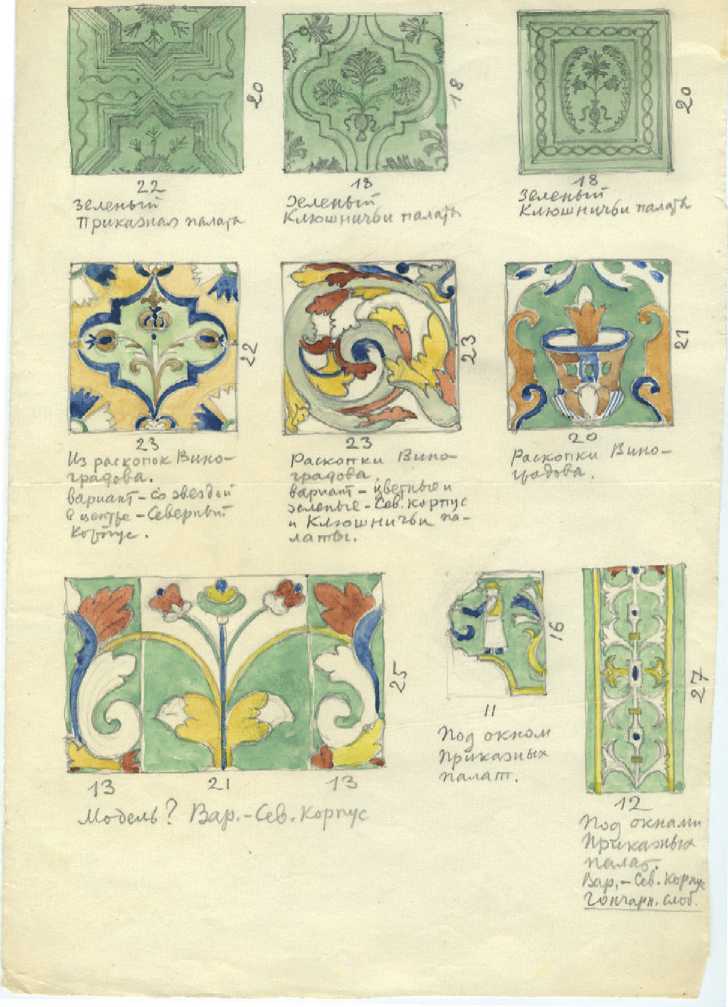

До сих пор к исследованию не привлечена такая важная группа архивных документов, как материалы личного фонда П. Д. Барановского (ПДБ) в Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева (ГНИМА). Среди них есть описания работ и кроки, сделанные для совмещения планов дворца и раскопов (КП оф. 5112/45 Архив ПДБ. Оп. 3. Д. 45); описания остатков дворца (КП оф. 5112/43 Архив ПДБ. Оп. 3. Д. 43); авторские рисунки изразцов (КП оф. 5112/57. Архив ПДБ. Оп. 3 д. 57); их фотографии (КП оф. 5112/58 Архив ПДБ. Оп. 3. Д. 58) (рис. 1).

Рис. 1. Рельефный полихромный изразец (часть композиции); последняя четверть XVII в. Подпись карандашом: «Склад Сев. Пал. Перед Ворот и Вост. Прист. к Приказам». Рисунок П. Д. Барановского; не ранее 1929 г. ГНИМА им. А. В. Щусева.

Публикуется впервые

Часть материалов 1930-х гг. отражена архивом А. В. Филиппова, прежде всего в виде заполненных карточек и листов зарисовок (см. об этом: Керамическая установка…, 2017. С. 289, 290). Филиппов использовал сведения о клеймах кирпичей построек Государева двора в известной статье о маркировке русского кирпича в XVII–XVIII вв. ( Филиппов , 1940. С. 2–3) (рис. 2).

Исследования дворища в ранний период не следует сводить исключительно к раскопкам в указанные сезоны – его изучение было в довоенный период перманентным процессом. При всех хозяйственных работах обнаруживали следы дворца, прежде всего изразцы. Их собирали и включали в коллекцию музея. Источником по раннему этапу археологии дворища и его периметра оказалась также диссертация И. В. Маковецкого (1951 г.) и подготовительные материалы к ней, куда вошли сведения о работах 1930-х гг. и самостоятельных расчистках архитектора 1940-х гг., по другим материалам неизвестные (см.: Маковецкий , 1951. С. 145).

Начало нового этапа в археологических исследованиях связано с большой реконструкцией и приспособлением территории Коломенского как объекта туристического показа Олимпиады 1980 г. (они продолжались и после ее завершения). Собственно археологические исследования начала в конце 1970-х гг. группа архитекторов под руководством Н. Н. Свешникова, при участии Л. А. Беляева как археолога. Были изучены участки ограды (в основном северная линия), открыт водовод из Фряжских погребов и собраны изразцы из ремонтной ямы напротив Приказных палат. Материалы публиковались (см.: Беляев , 1978; 1979; Беляев, Фролов , 1981; 1984. С. 45–64; 1988. С. 208–223), но более важными тогда считались открытия кладбища села Коломенское XIV– XVI вв. и следов освоения вокруг церкви Вознесения, ранее неизвестных. Сделанные находки хранятся в фондах МГОМЗ, отчеты – в научном архиве ИА РАН (см.: Ф-1. Р-1. № 7034, 7724, № 8532); копии есть в других архивах (ин-т «Спецпроектреставрация», научный архив МГОМЗ); полевая документация у автора работ. Участки дворища и прилегающая зона, в том числе Водовзводная башня, изучались под руководством Н. А. Кренке с начала 1980-х до середины 1990-х гг. (см. отчеты за 1981–1986 гг. в архиве ИА РАН: Ф-1. Р-1. № 8482, 1981 г.; № 9804, 1983 г.; № 10420, 1984 г.; № 11073, 1985 г.; № 11952, 1986 г.; № 11989, 1987 г.; № 15954, 1991 г.; № 17252, 1992 г.; № 18815, 1993 г.; № 19503, 1995 г.). Анализ результатов для локализации дворца опубликован ( Беляев, Кренке , 2005. С. 176–188). Во второй период продолжался сбор подъемного материала (в основном изразцов) при реставрационных работах и благоустройстве территории; предметы откладывались в частных коллекциях и доступны нам для изучения.

Третий период – время широких охранных исследований, которые проводились на участке Кормового двора (в 1999–2001 гг. Центром археологических исследований Главного управления охраны памятников города Москвы, а частично и позднее в связи с его консервацией, см.: архив ИА РАН, Ф-1. Р-1. № 22463 и 22464; № 23553, 23554 и 23555). Позже в ходе предпроектных работ, начатых под знаком восстановления дворца, была затронута и центральная часть дворища (работы 2005–2006 гг., ИА РАН и Москомнаследие, см. архив ИА РАН, Ф-1. Р-1. № 28975 и № 29032). Широко изучалась ограда Государева двора (вдоль север- к-зро-'^цЫ 6 с. Модели lhc^m

Рис. 2. Лист с зарисовками А. В. Филиппова (по: Керамическая установка…, 2017)

ной и, особенно, южной ограды в восточной части периметра); на центральных участках дворища были пройден ряд траншей и 17 раскопов. При работах в районе Водовзводной башни были получены сведения о водопроводных системах (см. архив ИА РАН, Ф-1. Р-1. № 23585, 23585, 23586, 23587, 23588, 23589), а на площадке Дьякова городища в 2001 г. был внезапно обнаружен большой комплект полихромных изразцов (архив ИА РАН, Ф-1. Р-1. № 23556, № 23556, 23557, 23558, 23559, 23560, 23561, 23562, 23563, 23564, 23565, 23566). Отметим, что при этих работах был поставлен удачный опыт геофизического обследования дворища группой итальянских специалистов Фонда инженера Карло Леричи (Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici) и Политехнического института Милана (Politecnico di Milano) под руководством Марио Кукаржи (см.: Zolese et al. , 1999. P. 36–39). Результаты раскопок третьего периода публиковались очень фрагментарно, их отчетные материалы и коллекция находок (МГОМЗ, фонды «Археология» и «Изразцы») нуждаются в тщательном анализе.

Каковы же особенности коллекции, связанной с работами в зоне Государева двора, в целом? Прежде всего отметим, что в ней преобладают предметы, относящиеся именно к эпохе существования дворца, ко второй половине XVII – XVIII в. Их не слишком много (по нашим предварительным подсчетам, – около 4000), но состав достаточно представителен для общей оценки техническо-инженерной части дворца. Больше всего рядовых находок из железа (фрагменты декора и запоров, кованые гвозди и т. п.) и керамики (кирпичи с клеймами, посуда). Меньше фрагментов слюдяных окончин, взятых в коллекцию частей деревянных водопроводных труб и т. п. О. В. Таценко отмечает среди них фрагменты поливной кровельной черепицы, монеты (серебряная копейка времени царя Федора Алексеевича 1680-х гг.), фрагмент дверной накладки с изображением звериной морды, а для второй половины XVIII в. – штык и курительные трубки. Необходимо провести планиметрический анализ этих и других находок для восстановления внутренней топографии дворца на местности. Подавляющая часть этих вещей никогда не публиковалась (частично опубликованы только монеты, см. по каталогу: Таценко , 2019).

Особенно это важно для изразцов и остатков кирпичных печей. Изразцы – одна из самых многочисленных групп, их в хранении, также по предварительным подсчетам, около 1000. Изразцы, полученные при работах 1920–1930-х гг., внесены в научный инвентарь значительно позже. Они не имеют полевой археологической маркировки и в результате не привязаны к месту точно. Это отметил еще П. Д. Барановский: «…особенно большую ценность для музея представляла керамика Коломенского дворца, найденная при работах 1925–1928 гг., но ее этикетки растеряны почти полностью при переносе в теперешнее помещение…» (Научный архив МГОМЗ. Оп. 1. Д. 182. С. 9). Так что по качеству привязки коллекция неоднородна: изразцы Государева двора собирали чуть не столетие, и не только при системных раскопках, поэтому типологическому анализу требуется предпослать музейный атрибуционный разбор, в прошлом при учетных работах затронувший фонд «Изразцы» лишь частично.

Следует подчеркнуть, что это одна из самых представительных «дворцовых» коллекций, относящихся к единому комплексу. Она значительно превосходит широко известную серию из палат царицы Натальи Кирилловны в Кремле

А. ЗХ.ФМЛМ1ЙЯ1<№К"Ь>

МОСКПА, И. ШГИЛНМ, 7. А ГТКЛ V. ТК УД 16 SK П ИМ® М1Ь-К’®М'Щ*Я'®1й'1к „МУГАМА^.

ткя. 1-33-W.

Вопросы для собирания матер1алов-ь по истор!и древне-руссной керамики.

ОтдЪлъ I: ИЗРАЗЦЫ.

-

1. Съ тают памятника? Zr^zt^S^s А '^Й<-«-*^. щриоенаго, граждапькаго?

-

2. ВЬкь (или годы) постройки или установки керамики

-

3, Назначите: печные кафли, вну1ренняя облицовка; наружная облицовка.

-

4 Размеры изразцовъ /4. = /Уд». : площади керамики

-

5. Терракотовые или полипн ые?

-

6. Изъ глины какою ubLia: красной , светлой?

-

7. Есть-ли рюмки? Ихъ высота; форма?

-

8. На чемъ были поставлены: на извести, цементТ, гпинф?

-

9. Лепные, гладк1е, живописные?

-

10. Характеръ лЪпки: эмалевый, обронный, натуральный?

-

11 . Оттиснуты изъ фор мы или вылеплены отъ руки? Прир-бзались-ли?

-

12. Формы изразцов b:J<| П □

-

13. Ихъ профиля (если фигурные)?

-

14. Рисунокъ на изразцахъ

17. Какой цв±тъ преобпадаетъ?

18. Характеръ красокь и поливь: эмаль;

j-лазурь^

роспись красками по б-Ьлой эмали (или по цветной) а) подглазурными красками, в) надглазурными.

20. Сохранность изразца ; черепка ; поливы

19 Есть-ли на полив-fc цекъ (кракле)?—потеки?

НЪгъ-ли следовь реставращи: подкраски холоднымъ способомъ? сл1довъ закраски или забелки.

Гд% въ настоящее время находится? d^ ^W^{-C€ с*. ^^«-^^«^-е^'ЛУ<^-^сг1-е>

Не пстрЪчаются-ли изразцы гЬхъ же формъ въ другихь памятникахъ? ГдЪ?

Не имЬется-ли описан!й, фотограф1й или зарисовокъ? Если опубликованы, то гд^?

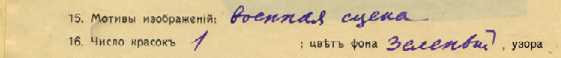

Рис. 3. Анкета с описанием и зарисовкой изразца, найденного в Коломенском. 1933 г. Архив А.В. Филиппова (по: Керамическая установка…, 2017)

Рис. 4. Рисунок изразца, найденного в Коломенском. 1933 г. Архив А.В. Филиппова (по: Керамическая установка…, 2017)

и комплексы из дворцов на Лосином острове ( Маралов , 2006. С. 150–158) и в Слотино ( Щербаков , 2007. С. 360– 365).

Изразцы представлены в основном фрагментами. С точки зрения типологии и технологии комплекс хронологически близок: все изразцы красноглиняные, в подавляющем большинстве с развитыми (отступающими) рум-пами. Все изразцы рельефные: преобладают полихромные, затем следуют зеленые; рельефных изразцов с элементами росписи значительно меньше. Как исключение, представлены изразцы архаичных типов: терракотовый без поливы нащельник печи (№ Я-902/39; Кормовой двор, 2001 г.), фрагменты стенных красных широкорамочных изразцов с растительным орнаментом (Я-713/37, 38; Коломенское, 1972 г.) и фрагмент стенного рамочного с коробчатой румпой муравленого изразца с батальной сценой (И-6042, середина XVII в.), опубликованный без датировки еще А. В. Филипповым ( Филиппов , 1938. Ил. 74. С. 67; в Госкаталоге Музейного фонда РФ дата ошибочно указана как XVI в., что лишний раз указывает на необходимость дальнейшей работы по атрибуции) (рис. 3; 4).

Всего в коллекции удается пока выделить не более 10–11 печных наборов, из которых два полных полихромных (с площадки Дьякова городища) и столько же «зеленых» (из ямы у Приказных палат), также почти полного состава. Обширную группу составляют однотипные находки с дворища, лежавшие вне развалов. Во дворце изразцовые части печей ставили не на первом, а на втором этаже, так что разброс фрагментов подчас очень велик. Повторяя и дополняя друг друга, они могут образовать несколько разрозненных комплектов. Вероятно, каждый набор существовал более чем в одном варианте, и часть изразцов повторялась в разных печах. Наконец, во время раскопок на Кормовом дворе (где исследована значительная площадь, около 850 кв. м) обнаружены основания еще девяти печей. Не все они были с изразцами, но фрагменты встречаются.

Вышеупомянутый полный печной набор для двух муравленых печей происходит не прямо с дворища, а из ямы снаружи от северо-восточного угла Приказной палаты ( Беляев, Фролов , 1988). На основе этих находок удалось в 2004 г. одну печь реконструировать. Это серия зеленых изразцов 1660–1670-х гг., в том числе почти целых, рамочных и ковровых, однотипных и частью оттиснутых в одной форме, от одного или двух практически полных печных наборов. Такие образцы представлены в известных центрах производства изразцов, Валдайском Иверском и Ново-Иерусалимском; в комплексах Москвы (Кремль; Высоко-

Петровский монастырь); в дворцовых вотчинах (село Алексеевское). Аналогичных много в Польше и Литве, в том числе в белорусских землях (Новогрудок, Витебск, Полоцк, Копысь; см.: Баранова , 2011. С. 197–213).

Этот обзор позволяет надеяться, что в будущем удастся установить соответствие археологических материалов с историческими текстами и планами. Это необходимо, поскольку те и другие источники недостаточно полны, а сохранных аналогов слишком мало (если считать, что они вообще есть). В результате должна возникнуть довольно сложная аналитическая модель. Сейчас уже ясно, что при ее построении придется учитывать, что комплекс дворца обладает только относительной цельностью. К материалам самого яркого этапа строительства (1667– 1682 гг.) и связанных с ним служебных зданий примешиваются следы перекладок более позднего времени (постройка новых печей отмечена на последнем этапе ремонта 1720-х гг., с лета 1724 г. до весны 1726 г.; известен приказ о разборке печей и каминов в верхних хоромах в 1754 г.). Это подтверждается присутствием в материалах раскопок изразцов первой трети XVIII в. Сведения о печах в документах скудны, и только археология позволяет составить представление об их реальном облике ( Гра , 1993. С. 272–285; Баранова , 2007. С. 118–134).

В то же время описи содержат массу деталей, которые можно смело назвать археологическими. Их сопоставление с материалами натурных исследований не только возможно, но представляет собой первостепенную задачу, более перспективную, чем изучение всех прочих находок, сделанных до сих пор на дворище. Так, по описи 1742 г. (вполне вероятно, что это копия описи конца XVII в.), в деревянной части дворца имелось 40 печей, из которых 16 украшали изразцы, в основном ценинные. Печи с ними стояли в жилых помещениях и в дворцовых мыльнях, в то время как муравленые (зеленые) печи чаще встречались в служебных помещениях и на периферии дворца; есть и указания на круглую или прямоугольную форму основания печи.

Очевидно, что ближайшей задачей в работе с собранным материалом должно стать соединение на едином пространственном носителе (плане или трехмерной схеме) сведений, зафиксированных в описях, на обмерном плане дворца и в сводной картограмме археологических работ разных периодов. Необходима также тотальная реатрибуция изразцов дворца и других его археологических элементов в едином контексте строительства и престижного потребления своей эпохи. Предварительно проведенная экспертиза позволяет утверждать, что предметный мир, связанный с дворцом, не свидетельствует об особом царском заказе и как будто не выделяется на общем фоне городского быта. Это типичные для своего времени для Москвы вещи – и только (интересно сравнить их с изразцами XVII–XVIII вв., собранными при раскопках Большого дворца в Царицыно: Археология парка «Царицыно»…, 2008. Рис. 16). Мало отличаются они от предметного мира других царских усадеб уже потому, что для них работали одни и те же мастера. Так, в 1684 г. Сеньке Буткееву, ценинных дел мастеру Гончарной слободы, заплатили «за 1887 образцов зеленых, которые взяты у него в прошлых… годах в села в Измайлово и в Коломенское на дело печей по 4 деньги на образец», а также «2072 образца ценинных по 6 денег за образец» ( Забелин , 1918. С. 656).

Насколько сопоставления графических, письменных и археологических источников окажутся плодотворными для нашего понимания места дворца в Коломенском в русской культуре, покажет дальнейшая аналитическая работа. Однако следует отметить, что к настоящему времени раскопана (к счастью) далеко не вся площадка дворища: зоны под зелеными насаждениями и сегодня остаются слегка всхолмленным пространством, на котором дерн зачастую едва прикрывает выходящие на поверхность изразцы и кирпичные развалы печей.

Список литературы Археология о дворце XVII века в Коломенском: обзор источников

- Археология парка "Царицыно". По материалам исследований экспедиции Института археологии РАН 2002-2008 гг. / Авт.-сост. Н. А. Кренке. М.: ИА РАН, 2008. 361 с.

- Баранова С. И., 2007. К вопросу о реконструкции печей Коломенского дворца // КМИ. Вып. 10. М. С. 118-134.

- Баранова С. И., 2011. Изразцы из Коломенского дворца: трансформации художественных импульсов // КМИ. Вып. 13. М. С. 197-216.

- Беляев Л. А., 1978. Отчет: Музей-усадьба "Коломенское". Археологические исследования в 1978 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 7034.

- Беляев Л. А., 1979. Отчет об археологических исследованиях на территории музея-усадьбы "Коломенское" в 1979 г. //Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 7724.

- Беляев Л. А., Кренке Н. А., 1993. Археологические исследования дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском // КМИ. Вып. 4. М. С. 72-113.

- Беляев Л. А., Кренке Н. А., 2005. Деревянный дворец конца XVII века в Коломенском: опыт археологической локализации // РА. Вып. 4. С. 176-188.

- Беляев Л. А., Фролов М. В., 1981. Отчет об археологических исследованиях на территории музея-заповедника "Коломенское" в 1981 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 8532.

- Беляев Л. А., Фролов М. В., 1984. Археологические исследования специалистов института "Спецпроектреставрация" в 1976-1980 гг. // Архитектурное наследие и реставрация / Ред. B. М. Дворяшин. М.: Росреставрация. С. 45-64.

- Беляев Л. А., Фролов М. В., 1988. Изразцовая печь белорусских мастеров из усадьбы Коломенское // Архитектурное наследие и реставрация / Ред. В. М. Дворяшин. М.: Росреставрация. C. 208-223.

- Герасимова И. В., 2015. Под властью русского царя: социокультурная среда Вильны в середине XVII века. СПб.: Изд-во Европейского ун-та. 344 с.

- Гра М. А., 1993. Печи Коломенского деревянного дворца XVII в. // КМИ. Вып. 5. Ч. 2. М. С. 272-285. Забелин И. Е., 1918. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. I. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Ч. 1. М.: А. Д. Ступин. XX, 792 с., 7 л.

- Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова. М.: ЭКСМО, 2017. 472 с.

- Маковецкий И. В., 1951. Коломенское. Исследование исторического развития планировки архитектурного ансамбля: дисс. канд. искусствоведения. М. 339 с.

- Маралов Е. А., 2006. Алексеевский дворец на р. Пехорке: Период светлейшего князя А. Д. Меншикова // Архитектурное наследство. Вып. 46. М.: КомКнига. С. 150-158.

- Таценко О. В., 2011. Материалы археологических раскопок на месте дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском (в собрании фонда "Археология" МГОМЗ) // КМИ. Вып. 13. М. С. 227-231.

- Таценко О. В., 2019. Медные монеты от Ивана III до Петра I в собрании Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское - Измайлово - Люблино. М.: Московский гос. объед. музей-заповедник. 104 с.

- Филиппов А. В., 1938. Древнерусские изразцы. Вып. 1. XV-XVII вв. М.: Всесоюз. акад. архитектуры. 92 с., 38 л.

- Филиппов А. В., 1940. Клейма древнерусских кирпичей в Москве и их расшифровка // Сообщения лаборатории керамической установки. Вып. 1 / Академия архитектуры СССР. М. С. 1-8.

- Щербаков В. В., 2007. Изразцы царского путевого дворца в селе Слотино // АП. Вып. 3 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 360-365.

- Zolese P., Nalesini O., Cucarzi M., 1999. Cinquant'anni di indagini non invasive nel sottosuolo archeologico. Roma; Milano: Fondazione Lerici. 86 р.