Археоминералогические исследования эпохи камня Волго-Камья

Автор: Галимова М.Ш., Чурбанов А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Археоминеральные исследования на участках каменного века и чал-колиты направлены на изучение литолого-минералогических и петрографических характеристик используемого сырья, что важно для выявления технологии каменного расщепления и формирования каменных предприятий. Были исследованы артефакты Флинта (отскоки, дебит) из поздневерхней палеолитических и мезолитовых объектов и образцы кремнистых пород из близлежащих месторождений Пермского периода (рис. 2: 1, 2). Было установлено, что на семинаре были использованы сырьевые материалы права quaHty, которые определяли технический и типологический характер местных отраслей промышленности (рис.1). Электронный анализ парамагнитного резонанса кремневой чешуйки указывает на предварительный нагрев артефакта. Использование такого анализа перспективно для исследования ранней технологии термической обработки кремнием (рис.2).

Литолого-минералогический анализ, эпр-анализ, кремнистые образования, кремневые индустрии, волго-камье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328481

IDR: 14328481

Текст научной статьи Археоминералогические исследования эпохи камня Волго-Камья

Археоминералогические исследования каменных индустрий Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья направлены на выявление минералогических и литологических свойств сырья, что способствует воссозданию древних технологий обработки камня.

Следует отметить предшествующие исследования в этом направлении, проведенные А. М. Месхи в начале 1990-х гг. по инициативе К. Э. Истомина: петрографический анализ кремневых артефактов из мезолитических стоянок Тетюшская 3 в устье Камы и Деуковская 2 в устье р. Ик ( Месхи , 2008). К сожалению, эти работы не получили продолжения. В 2007–2009 гг. в рамках проекта РФФИ «Первобытный человек и природная среда в Волго-Камье: методические аспекты реконструкции природопользования и хозяйственной деятельности в голоцене» авторами были начаты археоминералогические изыскания по двум направлениям: а) изучение источников сырья индустрий финального палеолита – раннего мезолита севера Приволжской возвышенности; б) выявление разновидностей каменного сырья смешанных памятников эпохи камня – раннего металла Икско-Бельского междуречья для более достоверного вычленения отдельных (разновозрастных) комплексов. Статья посвящена первому аспекту.

Определение качественных характеристик сырья важно для понимания факторов формирования облика каменного инвентаря, а также направлений адаптации первобытных коллективов ( Галимова , 2008; Мосин, Никольский , 2008; Чурбанов , 2008). Объектами наших исследований стали: 1) стоянка-мастерская финального палеолита Шолма I на р. Цивиль (раскопки Н. С. Березиной, А. Ю. Березина и М. Ш. Галимовой, 2007 г.) ( Березина и др. , 2009); 2) стоянки верхнего палеолита – раннего мезолита, изученные М. Ш. Галимовой на правом берегу Волги: Лобач II (раскопки 1984–1985 гг.), Камское Устье II, средний слой (1986 г.), Сюкеевский Взвоз (1990 г.) ( Галимова , 2001).

Методика. Идентификация источников сырья проведена с помощью литолого-минералогического анализа кремнистых образований и артефактов, в том числе шлифов. Кроме того, впервые в этих целях был опробован метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР-анализ) ( Чурбанов, Хасанова , 2010). Задача выявления источников сырья стоянок-мастерских, располагавшихся у выходов кремня, решается путем сравнения особенностей кремневых сколов-отходов с образцами кремнистых пород, происходящих из обнажений в окрестностях памятников. Изучение проводилось в два этапа: 1) визуальное сравнение; 2) сравнение минерального состава, структур и текстур пород в шлифах.

В коллекциях артефактов по визуальным признакам выделены группы сколов-отходов из различного по цвету и составу кремневого материала. Затем из каждой группы таких сколов были отобраны образцы для изготовления шлифов. Собранные из обнажений образцы кремнистых пород также были разделены на разновидности по внешнему виду и формам их обособления в коренных породах. При этом наибольшее внимание уделялось образованиям, имеющим внешнее сходство с соответствующими образцами артефактов. При сравнении не учитывались некоторые вторичные изменения артефактов, а именно: патина по поверхности артефактов, образующаяся при перекристаллизации кремневого сырья в приповерхностной зоне, а также красноватая окраска некоторых образцов, возникающая в результате затягивания в поры глинистых частиц.

Метод ЭПР-анализа позволяет выявлять разные дефекты в кристаллической решетке минералов, возникающие в процессе их образования под влиянием внешних факторов. У горных пород, сформировавшихся в сходных геологических условиях, близок набор дефектов в структуре ( Лютоев , 2004. С. 45–47). Для проведения ЭПР-анализа2 были отобраны один образец из артефактов со стоянки Лобач II и образцы кремнистых пород из близлежащих обнажений горы Лобач. Отбор производился по тому же принципу.

Результаты литолого-минералогического изучения

Стоянка Шолма I. Проведено сравнительное изучение кремнистых образований из карьера на склоне одноименной горы и артефактов, происходящих из разрушенного культурного слоя и перемещенных к подножию. Данные этих изысканий (в том числе шлифы) опубликованы в статье, обобщающей результаты комплексных исследований стоянки ( Березина и др. , 2009). Кремнистое сырье Шолмы имеет форму крупных желваков и конкреций разного цвета. По техническим свойствам кремни плотные, но колкие. Светлые разновидности более однородны. В кремневых конкрециях попадаются мелкие жеоды, заполненные халцедоном и аметистовидным кварцем. Кремни стоянки Шолма I на 95 % по окраске и на 100 % по структурным и минералогическим характеристикам совпадают с кремнистыми породами горы. Использовались коричневые разновидности, содержащие больше карбонатного вещества, что делает кремень более вязким и менее колким.

Облик кремневой индустрии Шолмы I определило невысокое качество сырья, приводившее к большому проценту брака при раскалывании, а также к обилию сколов-отходов и нуклевидных кусков. Вероятность неконтролируемого расщепления этого кремня определила большое число орудий не устоявшихся форм. Обилие кремневого сырья привело и к чрезвычайно плотной концентрации кремневых находок.

Стоянки-мастерские правобережья Волги (от п. Камское Устье до д. Сю-кеевский Взвоз). На протяжении нескольких полевых сезонов из обнажений коренных пермских отложений правобережья Волги отбирались образцы крем-

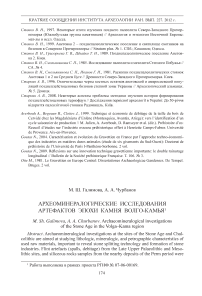

Рис. 1. Фото шлифов образцов кремневого сырья и артефактов-сколов

1, 2 – кремневое сырье района стоянки Камское Устье; 3, 4 – артефакты-сколы со стоянки Камское Устье; 5, 6 – кремневое сырье района стоянки Сюкеевский Взвоз; 7, 8 – артефакты-сколы со стоянки Сюкеевский Взвоз ( а – внешний вид образца; б – шлиф, николи параллельны; в – шлиф, николи скрещены)

нистых пород. Основное внимание уделялось образованиям, сходным внешне с артефактами из стоянок.

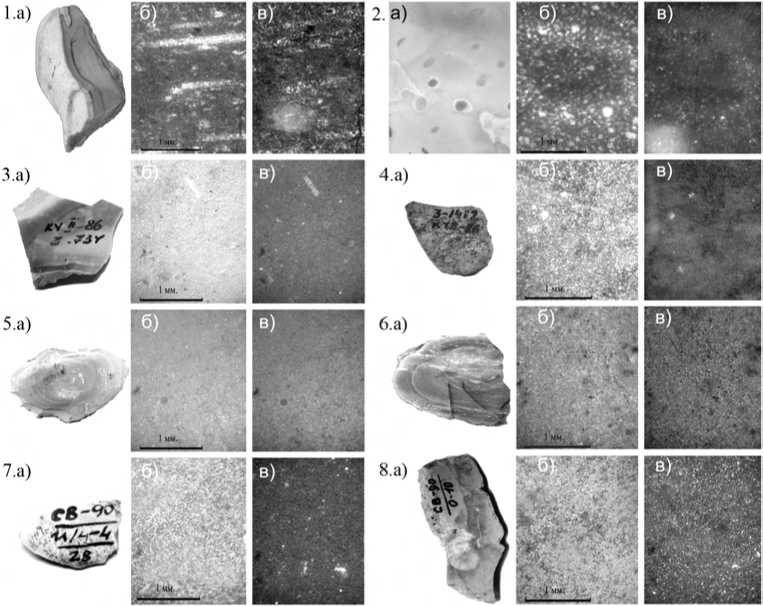

В районе Сюкеевского Взвоза вскрываются лишь верхние стратиграфические уровни пермских пород (рис. 2, 2 ). Спектр кремневого сырья здесь довольно однообразен. Выше по течению, в районе п. Камское Устье и горы Лобач, вскрываются несколько стратиграфических горизонтов кремнистых пород (рис. 2, 1 ). Спектр кремнистых образований здесь более разнообразен, что отразилось на составе находок из стоянок ( Чурбанов, Хасанова , 2010). Более низкие горизонты пород пермского возраста на данный момент недоступны для изучения в связи с созданием Куйбышевского водохранилища.

Шлифы из кремнистого сырья района Лобач – Камское Устье. Кремневые конкреции представляют собой уплощенные желваки размером до 1 м, различных оттенков серого цвета, часто с концентрическим или полосчатым рисунком, внутри могут содержать жеоды, выполненные халцедоном и кварцем. В шлифах: кремень афанитовый, микрозернистый, с содержанием карбонатно-

Рис. 2. Примеры кремневых конкреций района стоянки Камское Устье ( 1 ) и стоянки

Сюкеевский Взвоз ( 2 ) и данные ЭПР-анализа сырья ( 3 ) и артефакта-скола ( 4 ) района стоянки Камское Устье ( а – внешний вид образца; б – ЭПР-спектр образца при комнатной температуре; в – ЭПР-спектр образца после отжига при 350°С)

глинистых частиц от 10 до 50 %, часто просматривается слоистая или полосчатая структура, с редкими крупными (до 1 мм) включениями халцедона и органического вещества (рис. 1, 1, 2 ).

Шлифы сколов из стоянки Камское Устье. Кремень афанитовый, скрытокристаллический, пятнистый, местами прослеживается слоистость; содержание карбонатов составляет от 20 до 40 %. Цемент опаловый, с редкими выделениями халцедона (рис. 1, 3, 4 ).

В шлифах артефактов стоянки Камское Устье II (средний слой) прослежена сгустковая, пятнистая структура, не обнаруженная в шлифах местных пород. В остальном строение сравниваемых пород сходно. Различие может быть обусловлено перераспределением вещества в артефактах, которое могло происходить под влиянием разных факторов. Кроме того, возможно, не все стратиграфические уровни кремнистых пород были обнаружены нами.

Шлифы кремнистого сырья района стоянки Сюкеевский Взвоз. Кремневые конкреции представляют собой уплощенные желваки (до 30 см) серого цвета, с различным содержанием включений халцедона и карбонатных пород, образующих неравномерный концентрический рисунок. В шлифах кремень афанито- вый, пятнистый, неяснослоистый, с частицами углистого органического вещества; содержание опал-халцедона составляет около 50 % (рис. 1, 5, 6).

Шлифы сколов из стоянки Сюкеевский Взвоз. Кремень афанитовый, сгустко-во-пятнистый, с редкими частицами органического вещества, неяснослоистый. Содержание халцедона составляет около 50 % (рис. 1, 7, 8 ).

По артефактам из Сюкеевского Взвоза можно утверждать, что сырье для производства орудий было местным. Лишь один образец-скол с псевдоморфозами не имеет аналогий в шлифах сырья. Однако на смежных территориях схожие псевдоморфозы попадаются изредка в кремнистых образованиях. Поэтому вероятность местного происхождения данного артефакта не исключается.

Артефакты из стоянки Лобач имеют заметное сходство с образцами местных кремнистых пород, как по внешнему виду, так и по шлифам. Все различия между ними невелики и укладываются в естественные колебания состава пород.

Результаты ЭПР-анализа

Образец кремнистого сырья из района Лобач – Камское Устье . Образец К17 – полосчатый кремень. В нем исследовались зоны с различной окраской: образец 17-1 – светлоокрашенная зона, образец 17-2 – темноокрашенная зона. В образце 17-1 (рис. 2, 3 ) органики не обнаружено. Кальцита мало. Наблюдаются слабые спектры Mn2+ в кальците. В средней части наблюдается спектр, характерный для халцедона. При отжиге 350°С не обнаруживается присутствие органического вещества.

Кремневый артефакт из стоянки Лобач II. Спектр ЭПР исходного порошкового образца – артефакта из стоянки Лобач II (рис. 2, 4 ) – состоял из двух центров ион-радикалов Eʹ (g = 0018, 2.0047) и O3- (g = 2.0027, 2.0039, 2.0089).

В ходе исследования образца прогрев породы при 350°С способствовал залечиванию кислородных вакансий и, как результат, уменьшению интенсивностей линий спектров ЭПР ион-радикалов примерно в два раза. Подобное поведение Е' центров не характерно для местных кремнистых пород. Как известно, сигнал Е' центров полностью пропадает после отжига при 350°, а значит, кислородные вакансии, по всей вероятности, были ранее залечены под влиянием предварительного прогрева породы. Залечивание кислородных вакансий могло происходить и под воздействием иных факторов: при дополнительном облучении породы, смене давления, изменении pH среды. Но поскольку следов подобных воздействий на данной территории не наблюдается, то наиболее вероятным остается тепловое воздействие . Таким образом, изученный образец артефакта носит явные следы теплового воздействия. Прогрев породы может носить природный либо антропогенный характер.

Кремневый отщеп, взятый в качестве пробного образца для ЭПР-анализа, происходит из культурного слоя, смещенного вниз по крутому волжскому склону (Галимова, 2001. С. 18–20). Культурный слой был связан с делювиально-солиф- люкционными отложениями, залегавшими в нижней части шлейфа склоновых суглинков позднеплейстоценового возраста (Бутаков и др., 1998). Кремневые изделия были сосредоточены в раскопе на глубине 160–280 см от поверхности. Необходимо подчеркнуть, что следы огня в виде мелких угольков в слоях, содержавших артефакты, отсутствовали. Точечные включения фиолетово-черного вещества, которые наблюдаются на поверхности многих артефактов, концентрируясь в области карбонатной конкреционной корки (в том числе и на образце), являются, по всей видимости, соединениями марганца (рис. 2, 4). Учитывая эти обстоятельства, а также то, что вмещающие кремнистые образования пермские породы в районе горы Лобач не носят следов природного температурного воздействия (пожаров), следует полагать, что причиной прогрева кремневого образца мог быть антропогенный фактор.

Бытование в каменном веке технологии тепловой обработки кремнистых пород перед расщеплением в целях повышения их податливости доказано многочисленными экспериментами и отдельными археологическими фактами ( Гиря , 1994). Поэтому нельзя исключить использование такой практики древним населением горы Лобач. Вместе с тем, основные визуальные признаки тепловой обработки кремнистых пород, выделенные экспериментально, а именно наличие глянцевого блеска в сколе прогретой породы, а также изменение окраски породы (характерное только для цветных разновидностей), не являются достаточно надежными. Таковы и некоторые косвенные признаки – специфические трещины и различия на поверхностях сколов на одном изделии, которые были сняты до нагрева и после него ( Там же ). На практике довольно сложно визуально отличить изменения цвета и степени «глянца» и блеска скола, вызванные нагревом, от естественных изменений цвета и петрографических особенностей разных зон и прослоек внутри кремнистых образований (например, конкреций). Необходимы значительные серии изделий с подобными признаками и эксперименты с каменным сырьем. Видимо, наиболее надежным способом выявления тепловой обработки кремнистых пород может быть аналитический, например термолюминесцентный, либо ЭПР.

Заключение. С высокой долей вероятности можно утверждать, что артефакты из стоянок эпохи камня севера Приволжской возвышенности Шолма I, Сюкеевский Взвоз, Камское Устье II (средний слой) и Лобач II изготавливались первобытным населением из местного кремнистого сырья. Почти все шлифы из артефактов совпали по своей структуре и минеральному составу со шлифами образцов сырья, собранных в районе памятников.

Кремневое сырье из Камского Устья отличается большим числом разновидностей и более высоким качеством по сравнению с сырьем из Сюкеевского Взвоза, что связано с различной фациальной обстановкой во время формирования пород и большим количеством стратиграфических уровней в районе Камского Устья (Верхнепермские стратотипы Поволжья…, 1998). Соответственно, подобное разнообразие наблюдается и в артефактах. В целом, качество сырья невысоко, поскольку содержание карбоната и крупный размер зерен халцедона снижают способность кремня давать ровный режущий край при раскалывании. Артефакты из Сюкеевского Взвоза изготовлены из менее качественного кремня, поскольку выбор среди коренных пород был небогат. Качество сырья артефак- тов из Лобача лучше в связи с тем, что там наблюдается большее разнообразие кремнистого сырья.

В свете полученных результатов перспективным направлением применения метода ЭПР для анализа кремневых артефактов является выявление свидетельств бытования традиции тепловой обработки в первобытных кремневых индустриях. Что касается поставленной вначале задачи определения степени сходства артефактов и кремневого сырья, то на данный момент в ее решении наиболее эффективен традиционный минералого-петрографический анализ. Для повышения надежности определения фактов тепловой обработки кремнистого сырья необходимо составить каталог ЭПР-анализов всех местных пород, которые использовались первобытным человеком, а также провести дополнительные эксперименты для выяснения поведения этих пород при тепловом воздействии различной интенсивности.

Список литературы Археоминералогические исследования эпохи камня Волго-Камья

- Березина Н. С., Березин А. Ю., Галимова М. Ш., Хисяметдинова А. А., Чурбанов А. А., 2009. Промежуточные итоги комплексного исследования стоянки Шолма I//Среднее Поволжье и Южный Урал: Человек и природа в древности. Казань.

- Бутаков Г. П., Галимова М. Ш., Мозжерин В. И., 1998. Геолого-геоморфологические условия и палеогеография палеолитических памятников правобережья Средней Волги//Памятники первобытной эпохи в Волго-Камье. Казань.

- Верхнепермские стратотипы Поволжья: Путеводитель геологической экскурсии. Казань, 1998.

- Галимова М. Ш., 2001. Памятники позднего палеолита и мезолита в устье реки Камы. М.; Казань.

- Галимова М. Ш., 2008. Развитие технологии производства каменных орудий и проблемы реконструкции сырьевой стратегии и охотничье-хозяйственной деятельности первобытного населения Волго-Камья//Археология и естественные науки Татарстана. Казань. Кн. 3: Проблемы изучения первобытности и голоцена в Волго-Камье.

- Гиря Е. Ю., 1994. Тепловая обработка кремнистых пород и способы ее определения в археологических материалах//Экспериментально-трасологические исследования в археологии. СПб.

- Лютоев В. П., 2004. Структура и спектроскопия халцедона. Екатеринбург.

- Месхи А. М., 2008. Описание петрографии каменных артефактов из мезолитических стоянок Де-уковская II и Тетюшская III//Археология и естественные науки Татарстана. Казань. Кн. 3: Проблемы изучения первобытности и голоцена в Волго-Камье.

- Мосин В. С., Никольский В. Ю., 2008. Кремень и яшма в материальной культуре населения каменного века Южного Урала. Екатеринбург.

- Чурбанов А. А., 2008. Минералогические и петрографические методики выявления источников сырья для производства каменных орудий//Археология и естественные науки Татарстана. Казань. Кн. 3: Проблемы изучения первобытности и голоцена в Волго-Камье.

- Чурбанов А. А., Хасанова Н. М., 2010. Сравнительные характеристики кремневого сырья и артефактов из стоянок правобережья Волги на отрезке «Камское Устье -Сюкеевский Взвоз»//Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 4. Казань.