Археоминералогические исследования неолитической керамики Вычегодского края

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты археоминералогических исследований древней керамики, с применением современных минералогических методов. Определен потенциальный источник сырья для производства керамических сосудов, подтверждено наличие различной органической составляющей в формовочной массе керамики и установлена оптимальная температура обжига образцов.

Археоминералогия, керамика, неолит, шамот, дресва, органика

Короткий адрес: https://sciup.org/149129025

IDR: 149129025

Текст научной статьи Археоминералогические исследования неолитической керамики Вычегодского края

Изучение производства керамики и использование полученных данных для историко-культурных реконструкций представляет одно из традиционных направлений в археологии. Это направление базируется на принципе существования определенной связи между технологическими традициями и культурной и этнической спецификой древних обществ. У каждого самостоятельного, сформировавшегося этноса есть определенные, свойственные только ему принципы производства керамической посуды, являющиеся составной частью всей производственной культуры. Следовательно, изучение древнего общества с целью воссоздания этнокультурных процессов требует детального исследования традиций технологии керамического производства, которая в данном случае рассматривается как совокупность определенных этапов изготовления посуды [1].

Изучение древних гончарных изделий на современном этапе развития археологии невозможно без привлечения методов, заимствованных из естественных наук — физики, химии, геологии, минералогии, петрографии. Особенно широко используется петрографический анализ, позволяющий определить состав и свойства сырья, а также технологию приготовления формовочной массы. Методы экспериментального моделирования совместно с бинокулярной микроскопией помогают воссоздать процесс формовки посуды, обработки поверхности сосудов и их орнаментации [9]. Физикохимические методы исследования позволяют определить минеральные и органические наполнители, входящие в состав керамики, элементный и фазовый составы образцов.

Глиняная посуда эпохи неолита, обнаруженная в Вычегодском крае, играет большую роль в изучении культурных образований региона, определении их хронологии и периодизации, ареалов распространения, межкультурного взаимодействия [8]. На территории Республики Коми известно достаточно много археологических памятников различных эпох – от палеолита до средневековья, причем более 100 археологических памятников относится к неолиту. На раскопках этих памятников собраны значительные коллекции фрагментов глиняной посуды, но из-за небольших размеров обломков реконструировать изделия практически невозможно.

Хронологические рамки неолитической эпохи определяются началом пятого – серединой третьего тысячелетия до н.э. В эпоху неолита принципиально новым стало использование глиняной посуды. Производство такой посуды (керамики) – довольно сложный технологический процесс. Он состоит из выбора глины и приготовления глиняного теста, в которое добавляются отощители (дресва, шамот, песок и др.), формовки сосуда из отдельных лент или лоскутов, заглаживания мест соединения, подсушки изделия, нанесения на него орнамента, досушки и обжига. Изготовление и использование сосудов для приготовления пищи и хранения припасов сыграли значительную роль в адаптации человека к среде обитания.

Орнаменты на сосудах, как и форма самих сосудов, отражали мировоззрение древнего населения и их принадлежность к определенным коллективам. Эта особенность древней керамики позволяет получать сведения о связях населения различных территорий, о развитии археологических культур. По традициям в изготовлении керамики, а также по особенностям кремневого инвентаря и жилищ в нашем регионе выделяются группы памятников неолита, принадлежащие к разным археологическим культурам и культурно-историческим общностям, различающиеся по времени существования [3].

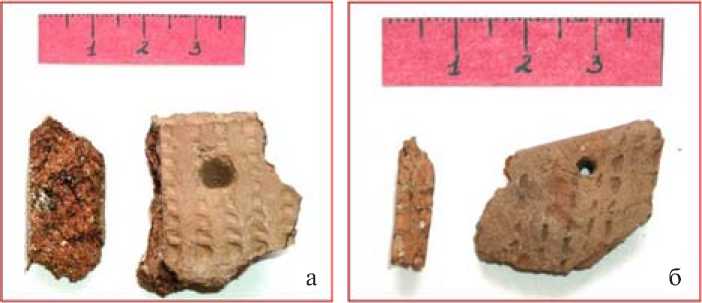

Объектами нашего исследования были фрагменты керамических изделий из неолитических памятников, обнаруженных в бассейне р.Вычегды, предоставленные сотрудниками Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. На основании археологических данных изучаемые нами образцы были отнесены к различным группам неолитических памятников (рис. 1).

Самыми древними являются памятники первой, черноборской группы. Время их существования определяется началом V тыс. до н.э. Найденные в раскопках фрагменты керамики крайне немногочисленны и характеризуются мало орнаментированной внешней поверхностью.

Вторая ранняя группа памятников – эньтыйская. Керамика данной группы представлена фрагментами сосудов, изготовленных из глины с примесью шамота, дресвы и органики. Их поверхности залощены и иногда подкрашены охрой. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосудов и состоит из оттисков гребенчатого штампа различной длины, тычковых и ямочных вдавлений и проколов под венчиком сосудов.

Третья группа ранненеолитических памятников объединяет стоянки камской культуры, расположенные в бассейне р. Вычегды. Керамическая посуда здесь изготовлялась из глиняного теста с примесью шамота и органики или только органики. Поверхность сосудов залощена, не покрыта орнаментом, а венчики имеют наплывы с внутренней стороны изделия.

Средний неолит (первая половина IV тыс. до н. э.) представлен памятниками с гребенчато-ямочной керамикой. Невысокие сосуды изготовлены из глины с примесью дресвы или песка. Их венчики часто имеют бортик с внутренней стороны. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность изделий чередующимися горизонтальными зонами образованными глубокими округлыми ямками, оттисками различных штампов, сквозными отверстиями [6]. Причины появления отверстий точно установить не удалось, но можно предположить, что они связаны с технологией производства и, возможно, предотвращали появление разломов и трещин в изделии при его обжиге.

Керамика памятников раннего неолита изготовлялась из формовочных масс, представленных смесями глина+органи-ка или глина+шамот+органика. Исключение составляют образцы эньтыйской группы, которая делалась из глины с при-

Рис. 1. Образцы керамики эньтыйской (а) и гребенчато-ямочной (б) групп неолитических памятников бассейна р. Вычегды

месью дресвы и органики. Материалом, характерным для керамики среднего неолита, было глиняное тесто с примесью дресвы. Именно в керамике этого времени отмечается наибольшее содержание кварца [12].

Глины, составляющие основу формовочных масс для керамики, крайне сложно разделять на подвиды, поскольку значительное количество искусственно введенных добавок затрудняет фиксацию естественных включений.

От органических составляющих в образцах керамики, остаются лишь аморфные пустоты с темным налетом на стенках, поэтому идентификация органических добавок, примененных древними гончарами, в настоящее время невозможна.

Шамот часто путают с естественными включениями глинистых комочков, присутствующими в формовочной массе, приготовленной путем размельчения и перемешивания ее составляющих в сухом состоянии. Специально введенный в массу шамот состоит из частиц разной величины и имеет значительные концентрации.

Дресва является наиболее простой для диагностики искусственной примесью. Это остроугольные минеральные включения преимущественно конгломератового состава (например, кварц в сочетании с полевым шпатом и слюдой) [8].

Комплексный анализ керамики, проведенный нами, включал в себя визуальный осмотр с определением цветовой гаммы и слоистости структуры; минералографические исследования, в частности бинокулярную микроскопию с использованием экспериментальных эталонов; дифрактометрические и термографические исследования; полуколичествен-ный спектральный анализ.

Применение этих методов в изучении археологических объектов дает возможность определить вид керамики, воссоздать технологию ее изготов- ления, установить источник сырья, проследить перемещение изделий, доказать их подлинность, оценить сохранность археологических экспонатов при музейном хранении, реконструировать облик поврежденных коррозией изделий и др. [2].

Визуальное описание керамических фрагментов позволяет определить цветовую гамму как внешних, так и внутренних поверхностей обломков, размеры частиц примесей, цвета сколов изделия и слоистость его структуры. Результаты визуального изучения дают возможность предварительно определить температуру обжига и равномерность прогрева изделия, т.е. оценить технологические параметры процесса изготовления [4].

Как выяснилось, цветовая гамма фрагментов керамики в изломе разнообразна, однако преобладают обломки светло-коричневого и светло-серого цветов. Кроме того, отмечаются фрагменты с несколькими более светлыми прослойками в изломе. По этим признакам можно предварительно предположить, что температура обжига не превышала 500—600 °С.

Бинокулярная микроскопия применяется для установления характера отощителя и основных компонентов керамического материала: размеры и состав включений, процентное соотношение и окатанность зерен примесных минералов [4]. Среди минералов– примесей определены: кварц, слюда и полевые шпаты. В большинстве случаев они представлены обломками зерен с различной степенью окатанности, причем в образцах керамики, принадлежащей к одной культуре, встречаются как окатанные, так и неокатанные зерна. Это говорит о том, что при приготовлении формовочной массы для керамических изделий применялся материал различного происхождения: наличие в ней хорошо окатанных зерен кварца, указывает на добавление реч- ного песка, а грубообломочные частицы – на использование дробленой породы (типа — гранита).

Вещественно-минеральный состав керамики определялся методом рентгенодифрактометрического анализа. Образцы для исследований готовились путем отмучивания перетертой керамической массы, не очищенной от наполнителя. По этой причине рефлексы ряда минералов оказались столь слабы и немногочисленны, что их однозначная диагностика стала затруднительной [10]. На рентгенограммах хорошо выделяются рефлексы минеральных примесей – кварца, альбита, биотита и ортоклаза. О присутствии глинистых минералов свидетельствуют рефлексы в области 9— 10 А , соответствующие минеральной группе смектита и хлорита. Поскольку разрушение структуры хлорита происходит при температуре выше 700 °С [7], можно сделать вывод о том, что температура обжига керамики данного типа была ниже этого значения. Таким образом, с помощью общего рентген-дифрактометрического анализа удалось выполнить лишь диагностику основных минеральных фаз, слагающих формовочную массу керамики.

Особое место при исследовании керамики занимает полуколичественный спектральный анализ. Он применяется для изучения элементов, которые характеризуются наименьшим количеством диагностических свойств, определяемых рентгеновским методом. Кроме того, это относительно дешевый и массовый анализ, требующий чрезвычайно малую навеску пробы [11]. По результатам полуколичественного спектрального анализа особых различий в содержании элементов в образцах обнаружено не было. Однако в концентрации некоторых элементов наблюдаются существенные отклонения. Так, образцы керамики из черноборской группы памятников характеризуются пониженным содержанием галлия и молибдена, а образцы из памятников с гребенчато-ямочной керамикой — пониженным содержанием фосфора. Изменение концентраций элементов-примесей могут служить хорошим поисковым признаком при определении источника сырья (см. таблицу).

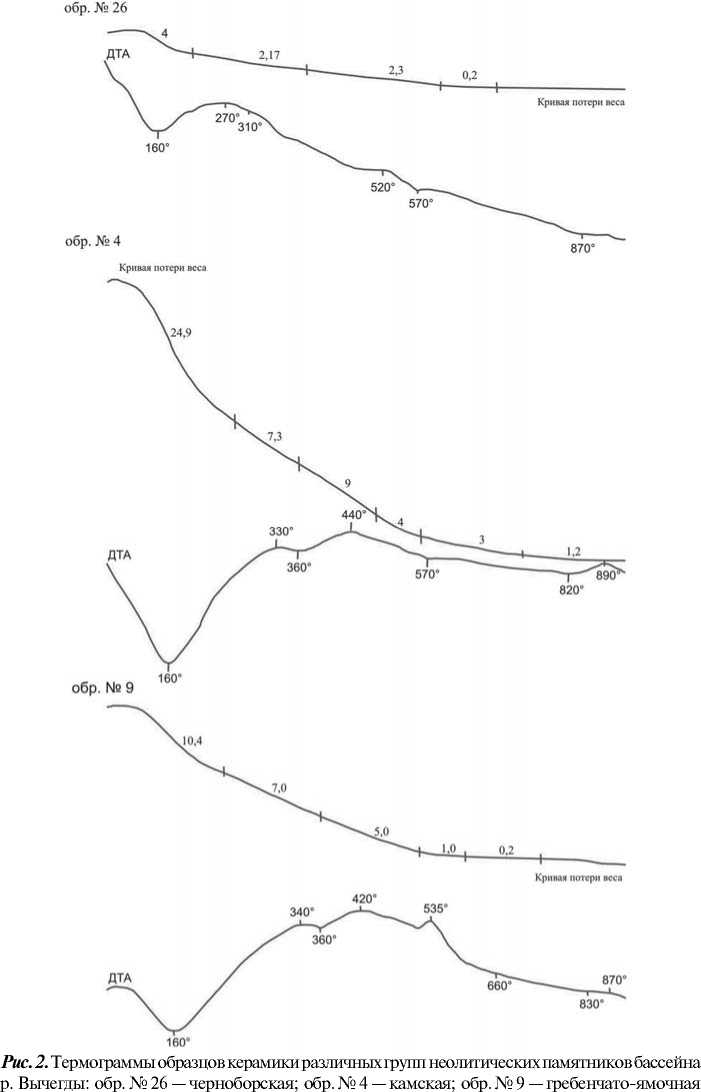

Дифференциально-термический анализ (ДТА) является самым распространенным методом, позволяющим исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающие в веществе при нагревании или охлаждении, по термическим эффектам, сопровождающим эти изменения. Изучение проводилось с помощью специальной аппаратуры, регистрирующей термические кривые, выражающие зависимость температуры выбранной точки в исследуемом веществе от времени или температуры внешней среды при непрерывном изменении последней по заданной программе. По характеру наиболее интенсивных термических эффектов устанавливают породу глин и температуру обжига образца [5].

Общий анализ термограмм образцов керамики показал, что они являются типичными термограммами, характерными для глинистых соединений (рис. 2). Общая потеря веса образцов в интервале температур от 20 до 270 °С колеблется от 16.9 до 6.8 %. Данный эндотермический эффект связан с удалением из керамики адсорбированной воды. При достижении 370 °С на термограм-

Полуколичественный спектральный анализ образцов черноборской и гребенчато-ямочной групп керамики

Группы неолитических памятников

|

Элементы |

Черноборская |

Гребенчато-ямочная |

||||

|

9* Вис I (оз. Синдор) |

10* Вис I (оз. Синдор) |

18* Черная Вадья (р. Вычегда) |

2* Эньты I (р. Вычегда) |

7* Эньты III (р. Вычегда) |

20* Вис II (оз. Синдор) |

|

|

Be |

0.0002 |

0.0002 |

0.0001 |

0.0001 |

- |

- |

|

Sc |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Р |

1 |

1 |

0.8 |

0.25 |

- |

0.15 |

|

Мп |

0.045 |

0.055 |

0.3 |

0.15 |

0.15 |

0.075 |

|

РЬ |

- |

- |

- |

- |

- |

0.0018 |

|

Ga |

0.0015 |

0.0015 |

0.0008 |

0.0025 |

0.0025 |

0.003 |

|

Мо |

- |

0.0002 |

- |

0.0006 |

0.0002 |

0.0006 |

|

V |

0.006 |

0.006 |

0.0008 |

0.014 |

0.014 |

0.01 |

|

Си |

0.0025 |

0.0018 |

0.003 |

0.0045 |

0.003 |

0.003 |

|

Zn |

0.0045 |

0.055 |

0.0045 |

0.045 |

- |

0.025 |

|

Ti |

0.25 |

0.45 |

0.09 |

0.3 |

0.45 |

0.45 |

|

Со |

- |

- |

0.008 |

0.003 |

0.001 |

0.001 |

|

Ni |

0.006 |

0.008 |

0.008 |

0.006 |

0.006 |

0.003 |

|

Zr |

0.014 |

0.018 |

0.008 |

0.025 |

0.018 |

0.018 |

|

Cr |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.015 |

0.01 |

0.006 |

|

Sr |

0.025 |

0.014 |

0.014 |

0.015 |

0.015 |

0.03 |

|

Bd |

0.15 |

0.055 |

0.018 |

0.15 |

0.03 |

0.03 |

|

Y |

- |

0.0025 |

- |

0.006 |

- |

- |

|

La |

0.006 |

0.0045 |

- |

0.006 |

- |

0.005 |

|

Yb |

0.0003 |

0.0003 |

- |

0.0005 |

0.0003 |

0.0003 |

* Номер образца.

мах всех образцов наблюдается слабый эндотермический эффект. Средняя потеря веса не превышает 4.36 %. Этот эффект, связанный с выгоранием лигнита, свидетельствует о наличии растительных волокон в составе керамики и, следовательно, о невысокой температуре обжига. На всех термограммах при температурах выше 475 °С фиксируются малоинтенсивные термические эффекты, появление которых обусловлено фазовыми превращениями в минералах, входящих в состав керамики. Наличие эндоэффекта в области 573 °С связано с переходом α -кварца в β -кварц. Данные полученные в ходе термического анализа подтверждают, что температура обжига керамики не превышала 600 °С.

Таким образом, результаты исследования образцов керамики позволили определить потенциальный источник сырья для производства изделий, установить наличие различных органических компонентов в формовочных массах керамики и подтвердить невысокие температуры обжига образцов.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН № 1509-П-5-1013, НШ7198.2010.5

Список литературы Археоминералогические исследования неолитической керамики Вычегодского края

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара, 1999. С. 3-5.

- Бушмакин А. Ф. Археологическая минералогия: объекты и задачи // История и философия минералогии: Материалы II Международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 1999. С. 97.

- Карманов В. Н. Неолит Европейского Северо-Востока: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Москва, 2004. 23 с.

- Ламина Е. В., Лотова Э. В., Добрецов Н. Н. Минералогия древней керамики Барабы. Новосибирск: Изд-во института археологии и этнографии СО РАН, 1995. 126 с.

- Лысюк Г. Н. Минералогические методы в исследовании древней керамики // Археоминералогия и ранняя история минералогии: Материалы Международного семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 95-96.