Археозоологические материалы Суздальских селищ в контексте изучения хозяйства Северо-Восточной Руси: первое обобщение

Автор: Яворская Л.В., Макаров Н.А., Шполянский С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных науки экспериментальные исследования в археологии

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматриваются результаты анализа коллекций костных остатков животных, собранных при раскопках семи поселений в центре Суздальской земли. Полевые работы на этих памятниках проводились Суздальской экспедицией ИА РАН и Шуйской экспедицией в 2004-2013 гг. На поселениях изучены культурные напластования в хронологических пределах IX-XIII вв.Шесть поселений находятся в Суздальском ополье, в центральной и восточной его части, на расстоянии от 4 до 17 км от Суздаля, седьмое - за пределами ополья, в 70 км к северо-востоку, на р. Тезе, левом притоке Клязьмы. На основании определения таксономического и видового набора костных остатков животных выявлено, что из семи селищ пять могут быть атрибутированы как обычные поселения сельского типа с собственным разведением сельскохозяйственных животных, доля промысловой деятельности в их хозяйстве не была высокой. Два других могут быть охарактеризованы как «природно-ресурсные», где в занятиях жителей существенную роль играет пушная охота и довольно высокую - рыбная ловля.Предложенная атрибуция исследуемых памятников согласуется с данными палеоландшафта и археологическими сведениями. Анализ динамики остеологических спектров домашних копытных для представительных по числу костей коллекций с поселений Суздальского ополья позволил получить новые сведения об изменениях в скотоводческом хозяйстве региона по хронологическому вектору. Наблюдается обратная корреляция долей крупного рогатого скота и свиньи в разных хронологических горизонтах одного поселения. Другой важной особенностью можно считать повсеместный резкий рост доли мелкого рогатого скота среди домашних мясных копытных начиная с XII в.

Археозоологические коллекции, неукрепленные средневековые поселения, суздальское ополье, таксономический набор, видовой составмлекопитающих, остеологические спектры, домашние копытные, промысловыеживотные

Короткий адрес: https://sciup.org/14328369

IDR: 14328369

Текст научной статьи Археозоологические материалы Суздальских селищ в контексте изучения хозяйства Северо-Восточной Руси: первое обобщение

Рис. 1. Археозоологические материалы на селищах Суздальской земли IX–XIII вв.: расположение памятников

1 – Кибол-V; 2 – Вишенки-III; 3 – Кистыш-III; 4 – Весь-V; 5 – Б. Давыдовское-II; 6 – Шек-шово-II; 7 – Клочково-II комплексы больших размеров (от 4 до 15 га), культурные слои которых насыщены предметами, связанными с торговлей, престижным потреблением и ремеслом, сеть таких поселений сформировалась в Суздальском Ополье в IX–X вв. и продолжала существование до конца XI в. На некоторых из них жизнь продолжалась и позже, однако для XII–XIII вв. их правомерно рассматривать уже как обычные села, без специфических признаков «больших поселений». Два других селища (Вишенки-III и Кистыш-III) – поселения сравнительно небольших размеров с культурным слоем XII–XIII вв., возникшие на водоразделах. Они могут рассматриваться как обычные поселения этого времени, однако при раскопках обоих памятников обнаружены находки, отражающие высокое благосостояние и особый «стиль жизни» части их обитателей (фрагмент каменной иконы, фрагмент кольчуги, пластина от доспеха с серебряной плакировкой, змеевик, кресты-энколпионы). Подобные находки представлены и на ряде других селищ Суздальского Ополья XII–XIII вв. и интерпретируются как свидетельства присутствия на этих поселениях социальной элиты (Makarov, 2013). Наконец, Клочково-II (селище на р. Тезе под Шуей) – поселение второй половины X–XII вв. – с серией монетных находок и высокой концентрацией в культурном слое металлических украшений и стеклянных бус. По характеру материальной культуры этот памятник близок «большим поселениям» (Несмиян О., Несмиян В., 2008; 2010), однако площадь этого селища составляет всего 0,5 га.

Основная сложность в изучении археозоологических материалов средневековых селищ центра Европейской России связана с отбором костных остатков с «узкой» и надежной хронологической привязкой. Культурный слой большинства селищ имеет небольшую мощность и в значительной степени перемешан распашкой, в этой ситуации разделить остеологические комплексы различных периодов часто оказывается затруднительно. Первостепенное значение для анализа приобретают костные остатки из ям и участков со стратифицированными напластованиями, но они составляют сравнительно небольшую долю в общем объеме.

Археозоологические коллекции исследовались в разные годы сотрудниками двух лабораторий: лаборатории исторической экологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и лаборатории естественно-научных методов Института археологии РАН. Полученные данные частично опубликованы ( Крылович , 2006; Яворская , 2017)1. В каждой лаборатории разработаны собственные методические подходы и схемы археозоологического исследования, принят определенный порядок фиксации материалов и представления полученных результатов ( Динесман, Савинецкий , 2003; Антипина , 2004; 2009). В силу некоторых методических различий для данного исследования было решено из имеющегося массива сведений вычленить результаты определений таксономического состава и видового набора остатков млекопитающих с поселений и проанализировать их.

В таксономическом наборе всех исследуемых поселений зафиксированы остатки млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, моллюсков. Кости земноводных (амфибий) и раковины моллюсков являются единичными находками и не будут анализироваться в данном исследовании. Остатки птиц и рыб более многочисленны, однако определения их видов на настоящий момент не завершены. Среди костей птиц могут оказаться остатки не только домашних, но и диких форм, в числе которых могут быть и объекты промысла. Оценка видового набора, возраста и размеров выловленной рыбы дает дополнительные сведения о структуре вылова и, соответственно, корректирует данные о белковом рационе для жителей каждого конкретного поселения. Поэтому отсутствие видовых и возрастных определений остатков этих классов животных не позволяет в полной мере анализировать роль данных ресурсов в структуре хозяйства, но позволяет сопоставить их доли в остеологическом спектре с вкладом домашних и диких млекопитающих.

Видовой набор остатков млекопитающих почти одинаков на всех поселениях и соответствует природным и культурно-хозяйственным условиям региона.

Для достижения целей данного исследования остатки млекопитающих различных видов представлены не только в традиционном делении на домашних и диких, но разделены на категории по их роли в хозяйственной деятельности и питании человека. Для домашних выделена категория «копытных», чьи кости на поселениях маркируют преимущественно остатки мясной пищи, а также категория «хищников» – немногочисленные остатки домашних питомцев, которых жители данных поселений в пищу не употребляли. Для диких видов также выделено две категории: кости «промысловых» животных – объектов охоты человека для добычи их шкуры или ценного меха, и кости «непромысловых» видов (животных-комменсалов), а также случайно попавших на территорию поселения лесных обитателей. Следует оговорить, что мясо некоторых из являвшихся объектами промысла животных могло употребляться в пищу и составлять заметную долю в рационе жителей поселений. Однако в данном небольшом исследовании тема мясного потребления затрагиваться не будет и существенным является лишь выделение категорий млекопитающих в связи с их ролью в хозяйстве человека – скотоводстве и промысловой охоте.

На всех поселениях зафиксированы остатки пяти видов домашних копытных: крупного рогатого скота ( Bos taurus ), лошади ( Equus caballus ), овцы ( Ovis aries ), козы ( Capra hircus ), свиньи ( Sus scrofa forma domestica ), а также двух видов домашних хищников – собак ( Canis familaris ) и кошек ( Felis catus ).

К категории «промысловых» отнесены следующие виды животных, чьи кости определены в материалах исследуемых поселений: лось ( Alces alces ), северный олень ( Rangifer tarandus ), косуля ( Capreolis capreolis ), дикий кабан ( Sus scrofa forma ferrus ), медведь ( Ursus arctos ), лисица ( Vulpes vulpes ), куница ( Martes martes ), барсук ( Meles meles ), ласка ( Mustela sp. ), выдра ( Lutra lutra ), рысь ( Lynx lynx ), заяц ( Lepus sp .), бобр ( Castor fiber ), белка ( Sciurus sp. ). Кроме этого, на поселениях встречены кости диких животных, не являющихся объектами охоты («непромысловых»): крыса ( Rattus sp .), мышевидные грызуны (подотряд Myomorpha ), лесной еж ( Erinaceus europaeus ), крот ( Talpa europaeus ). Среди диких два вида могут как быть объектами пушного промысла, так и не являться таковыми: водяная полевка ( Arvicola terrestris ) и хомяк ( Сricetus crisetus ). Их остатки немногочисленны и не влияют на соотношения численности в разных категориях диких животных, однако условно были отнесены к видам, на которые ведется охота.

Одним из основных параметров для реконструкции возможного использования тех или иных животных жителями поселений являются остеологические спектры. Для каждого из исследуемых поселений был проведен анализ распределения в археозоологических коллекциях представительства разных таксономических групп, вычислены соотношения остатков млекопитающих различных «хозяйственных» категорий по крупным выборкам из культурно-хронологических горизонтов. Это позволило получить данные об изменениях структуры выборок костных остатков в различные периоды функционирования поселений, выявить ее динамику, выстроить продуктивные гипотезы о причинах структурных изменений.

Селище Кибол-V расположено на территории одноименного села, в излучине левого коренного берега реки Каменки, в 2,5 км к северо-западу от окраины

Суздаля. Площадь поселения составляет более 11,5 га. Раскопки на селище проводились в 2005, 2007 и в 2013 гг., в результате исследована плотная застройка, выявлена серия крупных подпольных ям, развалы глинобитных печей, собрано более 1600 находок.

Объем определимых костных остатков составил 4185 фрагментов, которые распределены по четырем представительным выборкам: 1) X–XI вв.; 2) XI – первая половина XII в.; 3) XII–XIII вв. и 4) – выборка из культурного слоя, датируемого XII–XIV вв. (табл. 1). В основе коллекции – остатки млекопитающих (87–92%), вклад костей птиц и рыб невелик и в совокупности составляет в каждой хронологической выборке от 8 до 12% от всех определимых костных остатков (табл. 1). Доля костей диких видов на данном поселении весьма невелика по всем хронологическим выборкам, но заметна тенденция к снижению доли остатков промысловых животных в остеологическом спектре по хронологическому вектору от ранних периодов к поздним с 4,2 до 0,3 % (табл. 1).

Таблица 1. Поселение Кибол-V. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям и хронологическим горизонтам

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего определимых |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

Объекты X‒XI вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

460 |

23 |

36 |

32 |

551 |

||

|

% |

83,5 |

4,2 |

6,5 |

5,8 |

100,0 |

||

|

% по классам |

87,7 |

12,3 |

100,0 |

||||

|

Объекты XI‒XII вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

1076 |

38 |

25 |

3 |

49 |

50 |

1241 |

|

% |

86,7 |

3,1 |

2,0 |

0,2 |

3,9 |

4,0 |

100,0 |

|

% по классам |

92,0 |

8,0 |

100,0 |

||||

|

Объекты XII‒XIII вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

1397 |

33 |

18 |

8 |

149 |

65 |

1670 |

|

% |

83,7 |

2,0 |

1,1 |

0,5 |

8,9 |

3,9 |

100,0 |

|

% по классам |

87,2 |

12,8 |

100,0 |

||||

|

Культурный слой XII‒XIV вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

581 |

30 |

2 |

17 |

30 |

63 |

723 |

|

% |

80,4 |

4,1 |

0,3 |

2,4 |

4,1 |

8,7 |

100,0 |

|

% по классам |

87,1 |

12,9 |

100,0 |

||||

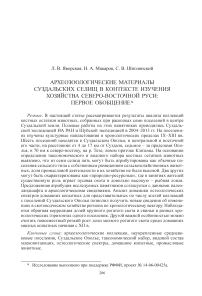

Рис. 2. Поселение Кибол-V. Остеологический спектр домашних копытных по хронологическим горизонтам

Среди домашних мясных животных в остеологических спектрах всех периодов доминируют кости свиньи (рис. 2). Высокая доля этого вида характеризует именно сельское поселение и отличает его от материалов средневекового города, где в остеологическом спектре наиболее высокий показатель у крупного рогатого скота ( Антипина , 2005). Доли каждого конкретного вида домашних копытных различаются в разных хронологических горизонтах. Установлено, что от раннего периода (Х в.) к последующему (XI – первая половина XII в.) на 12% вырастает доля крупного рогатого скота, а доля свиньи снижается почти на 20% (рис. 2). Кроме этого тренда на рубеже XI и XII вв. удалось выявить в остеологическом спектре некоторый рост доли остатков лошади – на 4 %, а также резкое (на 15 %) увеличение доли мелкого рогатого скота в материалах XII–XIII вв. (рис. 2).

Полученные данные об изменениях остеологических спектров домашних копытных по периодам демонстрируют наиболее резкие изменения их структуры на рубеже X и XI вв. Корни этих различий, скорее всего, располагаются в сфере особенностей и интенсивности хозяйственной деятельности в разные периоды. В целом же таксономический набор и остеологические спектры архео-зоологических материалов из Кибола-V характеризуют его как типичное средневековое поселение в лесной зоне Восточной Европы с земледельческо-скотоводческим хозяйством, где охота на пушного зверя присутствовала, но заметной роли не играла.

Другим крупным поселением Суздальского Ополья, материалы которого удалось проанализировать, является селище Весь-V, расположенное в 0,2 км к северо-западу от села Весь на противоположном (левом) берегу реки Ирмес.

Поселение размещается на северо-восточной окраине т. н. Юрьево-Суздальского района с лесостепным ландшафтом, «эталонным» для Ополья с точки зрения его почвенных характеристик, на границе с лесными ландшафтами, приуроченными к супесчаным почвам зандровых равнин Нерльско-Клязьминской низменности ( Алифанов и др. , 2006; Трифонова, Романов , 2000).

На селище размерами около 2,1 га в прибрежной его части был заложен раскоп площадью 253 кв. м.

Раскопки производились в 2004 и 2006 гг., в результате было исследовано более 60 материковых ям, в числе которых 3 крупных (от 20 кв. м) прямоугольных в плане подполья средневековых построек, получена обширная вещевая коллекция (1300 вещей). Культурные напластования данного памятника формировались в два крупных хронологических периода: 1) IX–X вв. и 2) XII–XIII вв., между которыми фиксируется разрыв в функционировании поселения, во время которого территория, затронутая раскопками, подвергается распашке и используется для размещения грунтового могильника ( Алешинская и др. , 2008; Макаров и др. , 2010. С. 114, 115).

Результаты определений коллег из лаборатории исторической экологии таксономического и видового состава костных остатков животных были сгруппированы по указанным культурно-хронологическим горизонтам памятника.

Рассматриваемая коллекция определимых костных остатков составляет 8216 фрагментов. Выборки из обоих культурно-хронологических горизонтов представительны и вполне сопоставимы по остеологическим спектрам (табл. 2).

Таблица 2. Поселение Весь-V. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям и хронологическим горизонтам

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

Объекты IX‒X вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

427 |

6 |

922 |

101 |

282 |

1253 |

2991 |

|

% по категориям |

14,3 |

0,2 |

30,8 |

3,4 |

9,4 |

41,9 |

100,0 |

|

% по классам |

48,7 |

51,3 |

100,0 |

||||

|

Объекты XII‒XIII вв. |

|||||||

|

Абсолютное число |

1077 |

17 |

1223 |

224 |

422 |

2262 |

5225 |

|

% по категориям |

20,6 |

0,3 |

23,4 |

4,3 |

8,1 |

43,3 |

100,0 |

|

% по классам |

48,6 |

51,4 |

100,0 |

||||

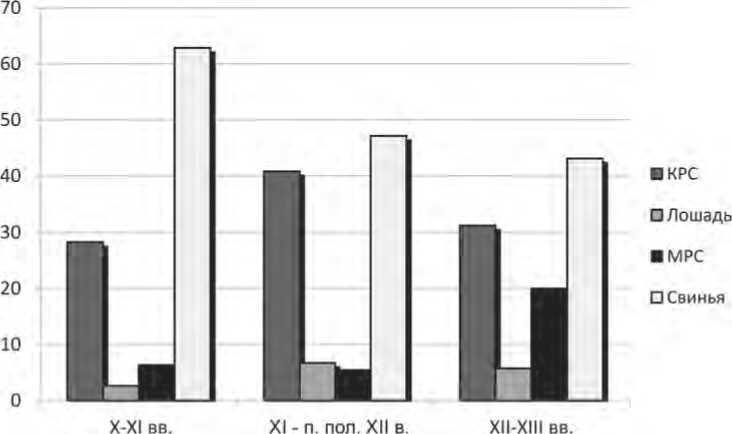

Рис. 3. Поселение Весь-V. Остеологический спектр домашних копытных по хронологическим горизонтам

Анализ таксономической структуры показал, что выборки из разных хронологических горизонтов демонстрируют несомненное сходство. Кости млекопитающих составили около 48 % в обеих выборках, кости птиц – 9 и 8 % в разные периоды, остатки рыб – 42 и 43 % в каждой выборке (табл. 2). Сразу укажем на отличия в таксономической структуре при сопоставлении с материалами поселения Кибол-V, которые для поселения Весь-V состоят в гораздо более высокой доле остатков рыб и несколько повышенной доле костей птиц относительно всех определимых остатков в коллекции.

Анализ остеологических спектров млекопитающих по хронологическим горизонтам выявил необычные для средневекового сельского поселения соотношения. В обеих выборках численно превалируют дикие млекопитающие, кости домашних малочисленны: в ранней выборке IX–X вв. последние составили лишь около 14 % от всей совокупности определимых, а в выборке XII–XIII вв. их доля повысилась до 20 %. И основное место среди диких видов занимает категория «промысловых» животных. Среди них больше всего «пушных»: бобра, белки и куницы. Подробный разбор находок промысловых видов на данном памятнике, их иерархии в остеологических спектрах, а также возрастной структуры многочисленных видов проведен в работе О. А. Крыло-вич (2006).

Основными источниками белковой пищи было все же мясо домашних копытных. Выборки их костей оказались невелики – 427 фрагментов в слоях IX–X вв. и 1077 – в слоях XII–XIII вв. В остеологических спектрах «лидируют» остатки свиньи (49 и 54 % по периодам), на втором «месте» – кости крупного рогатого скота (29 % в ранний период и 21 % – в XII–XIII вв.), следующее место в остеологическом спектре у МРС (17 и 20 % соответственно), на последнем месте – остатки лошади – 5,6 и 4 % (рис. 3). Однако отметим небольшое (на 7%) снижение доли крупного рогатого скота и увеличение доли свиньи (на те же 6–7%) в остеологическом спектре в XII–XIII вв. по отношению к раннему периоду (рис. 3). Более существенных отличий, по которым можно было бы судить об изменении структуры остеологических спектров на поселении по хронологическим горизонтам, в анализируемых материалах не наблюдается. Не остается сомнений в том, что в оба исследуемых хронологических периода данное поселение отличалось некоторой хозяйственной особенностью, связанной с высокой ролью промысловой деятельности: охоты и рыболовства.

Раскопы Суздальской экспедиции ИА РАН на средневековых поселениях в 2000-х гг. охватывали разную площадь – от 40 до 1200 кв. м. Соответственно и коллекции костных остатков животных, полученные в результате этих исследований, оказались различными по количеству фрагментов в них. Небольшие коллекции (от 300 до 1 500 определимых фрагментов), как правило, позволяют оценить специфику таксономического набора костных остатков на памятнике, выявить взаимные соотношения категорий остатков млекопитающих, у которых разная роль в хозяйстве человека, но не всегда позволяют получить достоверные сведения об остеологических спектрах домашних копытных и оценить динамику спектра по культурно-хронологическим горизонтам, как это удалось сделать для крупных коллекций поселений Кибол-V и Весь-V. Для небольших коллекций мы анализировали соотношения остатков животных по категориям, обозначенным выше. Остеологические спектры «мясных» домашних млекопитающих высчитывались для тех памятников, где количество костей от домашних копытных с одного хронологического горизонта превышало 400 фрагментов.

Селище Вишенки-III находится в верховьях западного отрога протяженного (более 3,5 км) оврага с сезонным водотоком, входящего с севера в левобережную пойму р. Каменки, в 1,5 км к юго-востоку от с. Вишенки. Селище представляет собой небольшой (менее 0,5 га) памятник, приуроченный к водораздельному плато, плавно понижающемуся к востоку – к долине Нерли. В раскопе (площадью 100 кв. м) исследована прямоугольная (7,6 × 4,4 м) наземная постройка с глинобитным полом и развалом печи и серия хозяйственных ям.

Коллекция костных остатков из раскопок 2004 г. исследовалась научным сотрудником лаборатории исторической экологии О. А. Крылович и была ею же проанализирована и опубликована ( Крылович , 2006). Для нашего исследования мы отобрали сведения по тем параметрам, по которым сравнение с материалами других памятников возможно. Поселение Вишенки-III имеет небольшой хронологический диапазон: оно функционировало в XII – первой половине XIII в. Потому все костные остатки животных из раскопок этого памятника можно рассматривать, не разделяя на культурно-хронологические горизонты. Общий объем рассматриваемой выборки определимых до класса или вида костных остатков – 801 фрагмент.

В таксономическом наборе представлены обычные классы животных: млекопитающих 79,9 %; 8,6 % птиц и 11,5 % – рыб. Если доля костей птиц обычна для памятников Суздальского Ополья, то доля остатков рыб выше, чем на поселении Кибол-V, но существенно ниже, чем на поселении Весь-V. Среди млекопитающих ведущая роль у мясных домашних копытных (76,6 %), доли костей животных всех других категорий (домашних хищников и обеих групп диких) несущественна: 0,2 и 1,5 % (табл. 3). Остеологический спектр домашних копытных выглядит обычно для сельского поселения этой зоны: верхнюю позицию в иерархии занимают остатки свиньи (55%), вторую – КРС (21,7 %), третье «место» – МРС (19,4 %), последнее – лошадь (3,9 %). В целом такое распределение костных остатков домашних видов в культурных слоях XII – первой половины XIII в. хорошо соотносится с их же распределением в синхронных напластованиях поселения Кибол-V. Вишенки-III отличаются более высокой долей остатков свиньи.

Таблица 3. Поселение Вишенки-III. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

||||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

птицы |

рыбы |

||

|

Культ. слой |

460 |

1 |

12 |

10 |

45 |

77 |

605 |

|

Ямы |

154 |

1 |

2 |

24 |

15 |

196 |

|

|

Всего |

614 |

2 |

12 |

12 |

69 |

92 |

801 |

|

% |

76,7 |

0,2 |

1,5 |

1,5 |

8,6 |

11,5 |

100,0 |

|

% по классам |

79,9 |

20,1 |

100,0 |

||||

Хронологический диапазон культурных напластований, исследованных в раскопе 2005 г. на селище Кистыш-III, определен в пределах XII – начала XIII в. Поселение находится в 300 м к западу от северо-западного края с. Кистыш, на мысу, образованном р. Кестрой и безымянным ручьем, одним из ее правых притоков. Площадь памятника составляет более 2,5 га, раскоп (106 кв. м) был заложен в северной, наиболее ранней, части селища. В пределах исследованной площади остатки наземной постройки с глинобитным полом, серия хозяйственных ям и частоколы, ограждающие территорию усадебного пространства.

Общее количество определимой части коллекции костных остатков – 1235 фрагментов. Совокупная доля птиц и рыб не достигает 10 %, остальные кости принадлежат млекопитающим, преимущественно домашним копытным (86,4 %). Доля промысловых видов составляет 2,1 % (табл. 4). Иерархия мясных домашних животных в остеологическом спектре выстраивается несколько необычно для подобных памятников: на первом месте «традиционно» остатки свиньи (46,3 %), второе место неожиданно оказалось у МРС (36,6 %), лишь третью позицию заняла доля крупного рогатого скота (14,3 %) и далее – лошади (2,4%).

Таблица 4. Поселение Кистыш-III. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

Культ. слой |

712 |

10 |

7 |

6 |

40 |

1 |

776 |

|

Ямы |

355 |

7 |

19 |

5 |

44 |

29 |

459 |

|

Всего |

1067 |

17 |

26 |

11 |

84 |

30 |

1235 |

|

% |

86,4 |

1,4 |

2,1 |

0,9 |

6,8 |

2,4 |

100,0 |

|

% по классам |

90,8 |

9,2 |

100,0 |

||||

С двух больших поселений Суздальского Ополья Большое Давыдовское-II и Шекшово-II коллекции оказались весьма невелики. В двух хронологических горизонтах, выделенных на поселении Большое Давыдовское, определимые костные остатки составили 530 фрагментов для X–XI вв. и 938 фрагментов – для первой половины XII в. На первый взгляд, выборки представительные. В обеих около 30 % составляют остатки птиц и рыб, а все остальные кости принадлежат млекопитающим (табл. 5). Однако обе выборки оказались сильно «замусорены» остатками мелких животных-комменсалов: им принадлежат 16 и 33 % всех определимых фрагментов. Взаимные соотношения домашних копытных и диких промысловых по двум хронологическим горизонтам соответствуют обычному сельскохозяйственному поселению. Для горизонта X–XI вв. доля домашних копытных около 85%, диких промысловых – около 15%. В более позднем горизонте первой половины XII в. соотношения претерпевают небольшие изменения – увеличивается доля домашних копытных (до 90%), соответственно снижается до 10% доля промысловых.

Таблица 5. Поселение Большое Давыдовское-II.

Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям и хронологическим горизонтам

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

X‒XI вв |

|||||||

|

Абс. число |

228 |

13 |

40 |

88 |

57 |

104 |

530 |

|

% |

43,0 |

2,5 |

7,5 |

16,6 |

10,8 |

19,6 |

100,0 |

|

% по классам |

69,6 |

30,4 |

100,0 |

||||

|

Первая половина XII в. |

|||||||

|

Абс. число |

336 |

14 |

41 |

310 |

72 |

165 |

938 |

|

% |

35,8 |

1,5 |

4,4 |

33,0 |

7,7 |

17,6 |

100,0 |

|

% по классам |

74,7 |

26,3 |

|||||

Немногочисленные археозоологические материалы крупного селища Шек-шово-II (X–XII вв.) также маркируют обычные соотношения таксонов и категорий млекопитающих. В материалах превалируют остатки домашних копытных – 80,2 %, кости диких промысловых видов составляют 4,1 %, остатков птиц в исследуемой коллекции не зафиксировано, рыб – 2,3 % (табл. 6).

Таблица 6. Поселение Шекшово-II. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

Всего |

174 |

1 |

9 |

28 |

5 |

217 |

|

|

% |

80,2 |

0,5 |

4,1 |

12,9 |

2,3 |

100,0 |

|

|

% по классам |

97,7 |

2,3 |

100,0 |

||||

Среди исследуемых поселений отдельного рассмотрения требуют материалы селища Клочково-II. Оно отличается от всех других географическим положением и природно-ландшафтным окружением, что и предопределило его хозяйственные особенности и особую роль в регионе.

Селище расположено к югу от г. Шуи, в 0,4 км к юго-западу от деревни Клоч-ково, на первой террасе левого берега реки Тезы (левый приток Клязьмы) в ее среднем течении. Размеры памятника составляют около 0,5 га, общая площадь раскопов на нем превышает 1200 кв. м. Поселение располагается в совершенно другом (по сравнению с селищами окрестностей Суздаля) ландшафте, в лесной местности, более чем в 70 км к востоку от границы Ополья3.

Объем определимых костных остатков составил 2707 фрагментов, которые для исследования были распределены по пяти хронологическим выборкам из объектов с соответствующей датировкой. Остатки млекопитающих численно превалируют во всех выборках. Однако доли других классов животных – птиц и рыб – составляют почти треть (28%) от общего числа определимых фрагментов в выборке из объектов X в. и около половины – 47,9% – в выборке из объектов XI в. (табл. 7). Далее, по хронологическому вектору доля остатков птиц и рыб постепенно и существенно снижается, и полностью превалируют остатки млекопитающих (табл. 7). Наиболее высокий показатель доли рыб – 42% – во всей совокупности определимых фрагментов зафиксирован в выборке из объектов XI в. Столь же высокая доля остатков рыб характерна для обеих хронологических выборок поселения Весь-V. Это не единственное сходство археозоологи-ческих материалов поселений Клочково-II и Весь-V.

Таблица 7. Поселение Клочково-II. Результаты таксономического определения и распределения остатков млекопитающих по категориям и хронологическим горизонтам

|

Показатели |

Млекопитающие |

Другие классы |

Всего |

||||

|

домашние |

дикие |

птицы |

рыбы |

||||

|

копытные |

хищники |

промысловые |

не промысловые |

||||

|

Объекты X–XI вв. |

|||||||

|

Абс. число |

271 |

1 |

469 |

7 |

143 |

147 |

1038 |

|

% |

26,1 |

0,1 |

45,2 |

0,7 |

13,8 |

14,2 |

100 |

|

% по классам |

72,0 |

28,0 |

|||||

|

Объекты XI в. |

|||||||

|

Абс. число |

119 |

1 |

186 |

2 |

35 |

248 |

591 |

|

% |

20,1 |

0,2 |

31,5 |

0,3 |

5,9 |

42,0 |

100 |

|

% по классам |

52,1 |

47,9 |

|||||

|

Объекты XI–XII вв. |

|||||||

|

Абс. число |

124 |

215 |

42 |

19 |

400 |

||

|

% |

31,0 |

53,8 |

10,5 |

4,8 |

100 |

||

|

% по классам |

84,7 |

15,3 |

|||||

|

Объект XII в. Постройка 2 |

|||||||

|

Абс. число |

82 |

210 |

1 |

12 |

20 |

325 |

|

|

% |

25,2 |

64,6 |

0,3 |

3,7 |

6,2 |

100 |

|

|

% по классам |

90,2 |

9,8 |

|||||

|

Объекты и культурный слой X–XII вв. |

|||||||

|

Абс. число |

101 |

1 |

236 |

4 |

5 |

6 |

353 |

|

% |

28,6 |

0,3 |

66,9 |

1,1 |

1,4 |

1,7 |

100 |

|

% по классам |

96,9 |

3,1 |

|||||

Среди остатков млекопитающих на Клочковском селище во всех выборках больше всего диких видов – объектов охоты. При этом доля домашних мясных млекопитающих стабильна и по хронологическим выборкам варьирует лишь в пределах 5%, в то время как доля диких видов (объектов промысла) постепенно вырастает по хронологическому вектору, увеличившись в материалах XII в. почти на 20 %, обратно коррелируя с долей такого ресурса, как рыба. Видовой набор диких млекопитающих обычен для всего круга памятников данного региона. Однако иерархия долей диких промысловых видов в остеологическом спектре поселения Клочково-II несколько иная, чем на поселении Весь-V. Здесь численно превалируют остатки лося (46–65 % по разным выборкам от всей совокупности диких промысловых видов), вторая «позиция» у бобра – 11–22 %, далее в иерархии остатки белки (3–11 %) и куньих (2–4 %). Кости остальных видов единичны. Видовой состав и иерархия долей домашних копытных в остеологических спектрах традиционна для синхронных поселений Суздальского Ополья и почти неизменна по хронологическим горизонтам. Самая высокая доля у остатков свиньи – 63–66 % (здесь и далее указаны минимальные и максимальные значения по хронологическим выборкам). Следующую ступеньку занимает доля КРС – 12–19%, остатки мелкого рогатого скота на третьем «месте» – 8–13 % и лошади – на четвертом (6–12 %).

По всем исследуемым параметрам археозоологическая коллекция Клоч-ково- II ближе всего к коллекции большого поселения Весь-V со специфичной хозяйственной специализацией.

По результатам проведенного исследования и сопоставления археозоологи-ческих материалов поселений центра Суздальской земли вырисовываются следующие выводы.

На основании определения таксономического и видового набора костных остатков животных выявлено, что из семи исследуемых селищ пять могут быть атрибутированы как обычные поселения сельского типа с собственным разведением сельскохозяйственных животных и невысокой долей вспомогательных промыслов, таких как рыбная ловля и охота. К ним следует отнести поселения Кибол-V, Вишенки-III, Кистыш-III, Большое Давыдовское-II и Шек-шово-II. Два других – Весь-V и Клочково-II – близки поселениям, которые могут быть охарактеризованы как «природно-ресурсные», где в занятиях жителей существенную роль играет пушная охота и довольно высокую – рыбная ловля. На поселении Весь-V эта специфика ярко проявляется в ранний период (IX–X вв.), но в целом оба поселения сохраняли ее на протяжении длительного времени. Введение в научный оборот археозоологической коллекции селища Клочково-II пополняет перечень поселений X–XII вв., для которых значительный объем пушного промысла документирован весьма представительными материалами. При этом состав пушных видов, служивших объектом промысла на поселениях левобережья Клязьмы, полностью повторяет состав промысловой добычи на поселениях бассейна Шексны и Кубенского озера ( Захаров , 2012. С. 231–233).

Предложенная атрибуция исследуемых памятников согласуется с данными палеоландшафта и археологическими сведениями. Все памятники, атрибутированные как поселения с невысокой долей пушного промысла, находятся в центре и на востоке Ополья, на территориях, которые, судя по материалам спорово-пыльцевых исследований, в X–XII вв. представляли собой открытые сельскохозяйственные угодья без лесных массивов ( Алешинская и др. , 2008). Поселение Весь-V, в археозоологических коллекциях которого велик удельный вес пушных видов, располагается в сходных ландшафтных условиях, но находится на краю Ополья, в непосредственной близости (4 км) от лесных массивов на правом берегу Нерли, образующих ныне его восточную границу. Специальные исследования палеоландшафтов на р. Тезе, где располагается другое «природно-ресурсное» поселение – Клочково-II, не проводились, однако разреженность сети поселений в этой части Суздальской земли и их небольшие размеры позволяют предполагать, что в X–XII вв. значительные пространства здесь были заняты лесами.

Свидетельства широкомасштабного пушного промысла представлены в ар-хезоологических материалах лишь одного из четырех «больших поселений», исследованных в Суздальском Ополье – поселения Весь-V, причем единственного, на котором присутствуют культурные напластования середины IX – первой половины X в. ( Макаров и др. , 2010). Хотя коллекции, полученные при раскопках селищ Кибол-V, Шекшово-II, Большое Давыдовское-II, невелики по объему, эти материалы определенно указывают на то, что обитатели «больших поселений»

во второй половине X – XI в. не были непосредственно заняты добычей пушнины в значительных объемах, а их обеспечение мясной пищей осуществлялось в основном за счет продуктов животноводства. При этом весьма вероятно, что пушнина из лесных поселков, находившихся за пределами Ополья, поступала на «большие поселения» и играла значительную роль в их товарообороте, обеспечивая приток серебра.

Из сопоставления разных по структуре археологического материала поселений с различной хозяйственной специализацией можно установить, что на поселениях исследуемого региона не позднее XII в. (для Кибола-V – с XI в.) наблюдается более интенсивное наполнение культурных напластований костями домашних «мясных» животных, которое, с некоторой долей условности, можно интерпретировать как некоторый подъем скотоводческой отрасли хозяйства. Это отмечается даже для поселений с первоначальной охотничьей специализацией (как, например, Весь-V).

Анализ динамики остеологических спектров домашних копытных для представительных по числу костей коллекций с поселений Суздальского Ополья позволил получить некоторые новые сведения об изменениях в скотоводческом хозяйстве региона по хронологическому вектору. Наблюдается обратная корреляция долей крупного рогатого скота и свиньи в разных хронологических горизонтах одного поселения (Кибол-V, Весь-V). Другой важной особенностью, зафиксированной для исследуемых памятников, можно считать повсеместный резкий рост доли мелкого рогатого скота в спектре домашних мясных копытных начиная с XII в. (Кибол-V, Весь-V, Большое Давыдовское-II). Для памятников, чей культурный слой формировался преимущественно в XII в. (Вишенки-III, Кистыш-III), фиксируется необычно высокая доля остатков МРС, значения которой оказываются близки к значениям долей наиболее многочисленных видов – свиньи или КРС. Очевидно, что в Ополье в XII в., при увеличении количества поселений и их размеров, произошло расширение пахотных площадей ( Макаров и др. , 2013. С. 69–73), что могло привести к сокращению пастбищных и сенокосных угодий, необходимых для содержания крупного рогатого скота. Не исключено, что это и стало толчком к более активному использованию в хозяйстве и мясном потреблении животных придомного выпаса, т. е. мелкого рогатого скота.

Список литературы Археозоологические материалы Суздальских селищ в контексте изучения хозяйства Северо-Восточной Руси: первое обобщение

- Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Спиридонова Е. А., Макаров Н. А., Карпухин А. А., 2008. Ландшафты Суздальского Ополья и влияние на них человека в средневековье (по данным археологических и палеоботанических исследований)//Сельская Русь в IX-XVI вв./Отв. ред.: Н. А. Макаров, С. З. Чернов; сост. И. Н. Кузина. М.: Наука. С.127-156.

- Алифанов В. М., Гугалинская Л. А., Иванникова Л. А., Овчинников А. Ю., 2006. Почвенно-экологическая характеристика средневековых археологических стоянок Суздальского Ополья//Экология и почвы. Том V: Лекции и доклады XIII Всероссийской школы. Пущино: ОНТИ ИФПБ. С. 22-37.

- Антипина Е. Е., 2004. Глава 7. Археозоологические материалы//Каргалы. Т. III: Селище Горный: археологические материалы, технология горно-металлургического производства, археобиологические исследования/Ред., сост. Е.Н.Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 182-239.

- Антипина Е. Е., 2005. Мясные продукты в средневековом городе -производство или потребление?//Археология и естественнонаучные методы: сб. ст./Науч. ред., сост.: Е. Н.Черных и В. И.Завьялов. М.: Языки славянской культуры. С.181-190.

- Антипина Е. Е., 2009. Ростиславльское городище дьяковского времени: археозоологические материалы из раскопок 2002-2006 гг.//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 146-171.

- Динесман Л. Г., Савинецкий А. Б., 2003. Количественный учёт костей в культурных слоях древних поселений людей//Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В. И. Цалкина: сб. ст./Отв. ред.: Е. Е. Антипина, Е. Н. Черных. М.: Языки славянской культуры. С. 34-55.

- Захаров С. Д., 2012. Белоозеро//Русь в IX-X вв.: археологическая панорама/Отв. ред. Н. А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 212-240.

- Крылович О. А., 2006. Археозоологический материал из средневековых поселений Вишенки III и Весь V (Владимирская обл., Суздальский р-н)//Динамика современных экосистем в голоцене: материалы Рос. Науч. конф. (2-3 февраля 2006 г.). М.: Т-во науч. изд. КМК. С. 116-122.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., 2009. Пушной промысел и хозяйство кубенозерских поселений//Археология севернорусской деревни X-XIII вв. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т.3: Палеоэкологические условия, общество и культура/Ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С. 68-78.

- Макаров Н. А., Захаров С. Д., Шполянский С. В., 2010. О датировке средневекового поселения Весь 5 под Суздалем//Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рождения Е. Н. Носова/Отв. ред.: А. Е. Мусин, Н. В. Хвощинская. СПб: Дмитрий Буланин. С.113-141.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2015. Феномен «больших поселений» Северо-Восточной Руси X-XI вв.//КСИА. Вып. 238. С.115-131.

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., Шполянский С. В., 2013. Земля и город: средневековые селища в округе ВладимиРА-на-Клязьме//РА. №4. М. С. 58-74.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2008. Вещевой комплекс селища Клочково II в Шуйском районе Ивановской области (по материалам раскопок 2007 г.)//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 2/Сост. С. В. Шполянский; ред. Н. А. Макаров. М.: Нестор-История. С.67-74.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2010. Изделия из цветного металла из коллекции Клочковского селища//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара. Вып. 3/Сост. С. В. Шполянский; ред. Н. А. Макаров. М.: Нестор-История. С.101-110.

- Савинецкий А. Б., Крылович О. А., 2009. Палезоологические материалы и динамика промысловой фауны//Археология севернорусской деревни X-XIII вв. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т.3: Палеоэкологические условия, общество и культура/Ред. Н. А. Макаров. М.: Наука. С.16-24.

- Трифонова Т. А., Романов В. В., 2000. Почвенно-ландшафтное районирование Владимирского Ополья//Почвоведение. № 9. С. 1047-1052.

- Яворская Л. В., 2016. Средневековое селище Кибол-5: основные результаты археозоологического исследования коллекции костных остатков животных из раскопок 2013 г.//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 4. М.: ИА РАН. (в печати).

- Makarov N. A., 2013. Social elite at rural sites of Suzdal region in North-Eastern Rus'//Hierarchies in rural settlements/Ed. J. Klápště. Praha; Brepols: Brepols Publishers. Р. 371-386. (Ruralia; IX.)