Архитектоника растений современных сортов чечевицы в связи с устойчивостью их агроценозов к полеганию

Автор: Янова А.А., Кондыков И.В., Иконников А.В., Чекалин Е.И., Амелин А.В., Державина Н.М.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 2 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение устойчивости к полеганию сортов чечевицы обыкновенной Lens culinaris и межвидовых гибридов Lens culinaris × Lens orientalis и Lens culinaris × Lens odemensis. Определены морфологические и анатомические особенности растений, формирующих контрастные по полегаемости агроценозы.

Чечевица, сорт, агроценоз, устойчивость к полеганию, морфологические и анатомические признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/147123683

IDR: 147123683 | УДК: 581.441:633.36./.37

Текст научной статьи Архитектоника растений современных сортов чечевицы в связи с устойчивостью их агроценозов к полеганию

(ЛПС) расчитывалась отношением его сухой массы к длине.

Изучение анатомии стебля проводилось в соответствии с «Методическими указаниями по технике проведения анатомических исследований культурных растений» [5] с использованием микроскопа МБС-1. По каждому сорту анализировалось 10 срезов, сделанных в нижней части стебля (3-4 см от корневой шейки) в фазу хозяйственной спелости. Дисперсионный и корреляционный анализы экспериментальных данных проводили с помощью компьютерных программ, разработанных по алгоритмам Б.А. Доспехова [4].

Результаты исследований и их обсуждение

Полученные экспериментальные данные позволили выявить два вида полегания сортовых посевов чечевицы. Первый – прикорневое, при котором вектор наклона растений в основном направлен от нижней части главного стебля. При втором – значительно увеличивается вектор наклона от вертикальной оси боковых побегов (разваливание куста).

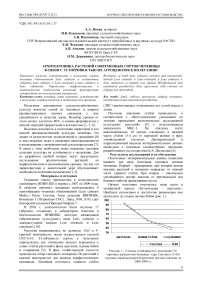

Начало полегания отмечалось чаще всего в межфазный период «бутонизация – цветение». Наиболее интенсивно и достаточно равномерно оно проходило до стадии налива бобов (рис. 1).

Рисунок 1 – Степень устойчивости к полеганию (%) сортовых агроценозов чечевицы ( сорт Светлая и Л - 68) в разные периоды развития растений , среднее значение за 2008-2009 гг .

При этом выявлена существенная зависимость устойчивости растений к полеганию от их наследственных особенностей и погодных условий вегетационного периода. По анализируемому показателю опытные сорта условно были разделены на две группы: с высокой устойчивостью агроценоза к полеганию – 49,0…53,5% и с низкой – 41,1…46,6%. Во все годы исследований максимальной устойчивостью к полеганию характеризовался сортообразец Л-68, а самой низкой – Образцов Чифлик 7 и Светлая (табл. 1).

Таблица 1 – Устойчивость агроценозов к полеганию (%) у сортообразцов чечевицы в разные годы исследования

|

Сорт |

2007 |

2008 |

2009 |

среднее |

|

Высокоустойчивые |

||||

|

Л -68 |

78,5±1,52 |

48,0±1,83 |

34,0±0,94 |

53,5 |

|

Веховская 1 |

74,0±2,18 |

46,0±1,36 |

32,0±2,38 |

51,0 |

|

Аида |

70,8±2,43 |

46,0±1,01 |

33,0±1,97 |

49,9 |

|

Рауза |

72,0±0,64 |

45,0±1,17 |

29,0±2,92 |

49,0 |

|

Низкоустойчивые |

||||

|

Лана |

61,7±4,72 |

47,0±2,46 |

31,0±1,89 |

46,6 |

|

Л -93 |

63,9±8,44 |

47,0±4,85 |

25,0±2,97 |

45,3 |

|

Образцов Чифлик 7 |

59,6±0,71 |

43,0±0,88 |

31,0±0,93 |

44,5 |

|

Светлая |

62,2±4,43 |

44,0±1,59 |

26,0±1,35 |

44,1 |

Наиболее высокая устойчивость агроценозов к полеганию отмечалась в 2007 году, который охарактеризовался ярко выраженной засушливой погодой (гидротермический коэффициент 0,59). Общий размах варьирования признака составлял в данный год 59,6…78,5%. В годы с более высокой влагообеспеченностью (2008 год, ГТК=1,30), устойчивость к полеганию была в среднем на 24% ниже. Но самое сильное полегание агроценозов (26,0…34,0%) у всех изученных сортов отмечена в 2009 году, хотя по соотношению температуры воздуха и выпавших осадков он занимал промежуточное положение (ГТК=1,05). Это объясняется тем, что в период, предшествующий фазе полного созревания бобов, прошли кратковременные ливневые дожди.

Устойчивость агроценозов чечевицы к полеганию была обусловлена и некоторыми наследственными особенностями хозяйственных и морфологических признаков растений (табл. 2). Высокоустойчивые к полеганию сорта характеризовались наименьшей физической нагрузкой на стебель и большей его длиной (в среднем на 7%), высотой прикрепления нижних бобов (на 12%) и, как правило, более крупными семенами (масса 1000 семян в среднем равнялась 61,9 г). Однако по развитию других компонентов и субкомпонентов продуктивности (число бобов и семян на растении, масса семян с растения) высокоустойчивые сорта значительно уступали, что, в конечном счете, определило относительно низкий уровень их урожайности. По общей надземной биомассе, линейной плотности стебля и числу боковых побегов на растении существенных генотипических различий между сравниваемыми группами выявлено не было.

Таблица 2 – Характеристика групп сортов чечевицы по хозяйственно ценным морфологическим признакам и урожайности ( среднее за 2007-2009 гг .)

|

Признак |

Высоко устойчивые |

Низко устойчивые |

|

Длина стебля , см |

44,5 |

41,4 |

|

Высота прикрепления нижних бобов , см |

22,4 |

19,7 |

|

Число ветвей |

4,3 |

4,2 |

|

Число бобов на растении |

24,7 |

31,4 |

|

Число семян на растении |

28,4 |

40,8 |

|

Масса семян с растения , г |

1,72 |

1,85 |

|

Масса 1000 семян , г |

61,9 |

49,0 |

|

Надземная биомасса , г |

4,52 |

4,52 |

|

Уборочный индекс , % |

39,2 |

41,3 |

|

Линейная плотность главного стебля , мг / см |

9,3 |

10,0 |

|

Урожайность , т / га |

1,47 |

1,56 |

|

Физическая нагрузка на стебель , мг / см |

101,1 |

109,2 |

Данные такого характера воспринимаются неоднозначно, так как ранее на многих сельскохозяйственных культурах (горох, пшеница, ячмень, кормовые бобы и др.) было установлено, что из-за полегания недобор урожая может достигать у них 80%, а устойчивые к полеганию сорта характеризуются укороченным, толстым и плотным стеблем. Причем у гороха показатель «линейная плотность стебля » был даже рекомендован для оценки генотипов на устойчивость к полеганию на ранних этапах селекционного процесса [1, 2].

С одной стороны, это указывает на то, что полегание агроценозов чечевицы в настоящее время пока не является главным лимитирующим фактором урожайности культуры. Величина последней в большей степени была обусловлена К хоз . и соотношением элементов семенной продуктивности (количеством бобов и семян) у сорта, на что следует обратить внимание специалистов.

С другой стороны, полученные данные свидетельствуют о слабой зависимости полегания современных сортов чечевицы от длины, толщины и плотности стебля их растений . В разные годы исследований коэффициенты корреляции между устойчивостью к полеганию и ЛПС по всей выборке не были существенными (+0,62 … -0,46 при r 05 =±0,71).

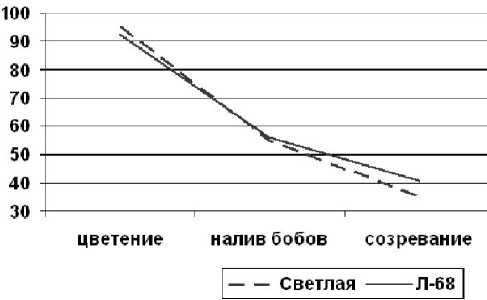

Для выяснения причин данного факта нами был проведен анатомический анализ контрастных по полеганию сортов чечевицы. На рисунке 2 представлены фотографии срезов нижней части стебля устойчивого к полеганию образца Л-68 и сильнополегающего сорта Светлая .

Для стебля чечевицы (обоих сортов) характерна эустела. Однако в основании стебля пучки трудно индентифицировать. В области вторичной ксилемы происходит почти полное их слияние за счет одревесневшей паренхимы и только по наличию тяжей склеренхимы над вторичной флоэмой можно судить о пучковом строении стелы.

У слабополегающих сортов показатели развития изученных анатомических структур стебля были, как правило, выше.

Рисунок 2 – Поперечный срез нижней части главного стебля у слабополегающего образца Л -68 ( слева ) и сильнополегающего сорта Светлая , 2008 г .

(1 – покровная ткань , 2 – ксилема и одревесневшая паренхима , 3 – сердцевина , 4 – флоэма , 5 – тяжи склеренхимы , 6 – проводящие пучки )

Так, у наиболее устойчивого образца Л-68 площадь поперечного среза в среднем составила 5,28 мм2, ксилемы – 2,16 мм2, одревесневших элементов – 2,20 мм2, склеренхимных тяжей – 38,47 мкм2, количество склеренхимных тяжей – 11,2 шт. Сильнополегающий сорт Светлая имел эти показатели ниже, соответственно на 13,1; 13,0; 13,6; 26,7 и 20,6 % (табл. 3).

Наиболее тесная положительная связь выявлена между устойчивостью к полеганию и площадью тяжей склеренхимы: в 2008 г. r=0,52, в 2009 г. r=0,62.

Таблица 3 – Анатомические параметры стебля у различных по устойчивости к полеганию групп сортов чечевицы ( среднее за 2008-2009 гг .)

|

Площадь |

Количество склеренхим ных тяжей , шт |

|||

|

среза , мм 2 |

ксиле мы , мм 2 |

одревесне вших элементов , мм 2 |

склеренхим ных тяжей , мкм 2 |

|

|

высокоустойчивые |

||||

|

4,88 |

2,07 |

2,1 1 |

32,4 |

10,3 |

|

низкоустойчивые |

||||

|

4,58 |

1,99 |

2,02 |

27,9 |

9,3 |

С учетом этого в ходе изучения межвидовых гибридов чечевицы нами были выделены генотипы, представляющие интерес для селекции на устойчивость к полеганию (табл. 4). Из них шесть созданы в результате скрещивания сортов чечевицы обыкновенной с диким видом Lens orientalis и один – с Lens odemensis . Особого внимания заслуживает сорт 31/06 (Образцов Чифлик 7 × Lens odemensis ), который помимо высокой устойчивости к полеганию имел урожайность (0,93 т/га) на уровне стандарта (0,91 т/га).

Таблица 4 – Сорта чечевицы , созданные методом межвидовой гибридизации , с высокой устойчивостью к полеганию , 2010 г .

|

Сорт |

Происхождение |

Уст - ть к полеганию , % |

Урожайность , т / га |

|

Рауза , ст . |

Lens culinaris |

71,6±4,30 |

0,93 |

|

22/06(1) |

Образцов Чифлик 7 × Lens orientalis |

91,2±1,82 |

0,26 |

|

292/08 |

Образцов Чифлик 7 × Lens orientalis |

89,0±1,25 |

0,29 |

|

291/08 |

Образцов Чифлик 7 × Lens orientalis |

87,2±1,89 |

0,15 |

|

22/06(2) |

Образцов Чифлик 7 × Lens orientalis |

85,7±2,29 |

0,35 |

|

31/06 |

Образцов Чифлик 7 × Lens odemensis |

82,6±0,19 |

0,93 |

|

293/08 |

Образцов Чифлик 7 × Lens orientalis |

84,1±1,35 |

0,21 |

|

14/06 |

Рауза × Lens orientalis |

81,8±4,58 |

0,45 |

Заключение

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют заключить, что степень устойчивости агроценозов чечевицы к полеганию с одной стороны обусловлена морфо-анатомическими особенностями стебля растений, с другой – условиями их произрастания. Наиболее высокая устойчивость агроценозов к полеганию отмечается в годы с засушливой погодой и прежде всего у сортов с большой площадью поперечного сечения и мощным развитием склерехимной ткани в нижней части стебля.

Но, основным лимитирующим фактором урожайности в настоящее время является не их полегаемость, а дисбаланс элементах продуктивности и неэффективное распределение ассимилятов по органам растений . Поэтому селекция культуры должна идти с обязательным учетом этих особенностей и, несомненно, предусматривать создание устойчивых к полеганию сортов.

практической конференции, посвященной 100-летию Работа проведена при финансовой поддерж ке РФФИ Пензенского НИИ сельского хозяйства. – Пенза, 2009. ( грант № 09-04-97516- р центр а ).

С.85-101.

Список литературы Архитектоника растений современных сортов чечевицы в связи с устойчивостью их агроценозов к полеганию

- Амелин, А.В. К вопросу об идеотипе растений гороха в связи с их устойчивостью к полеганию на юге Нечерноземной зоны РСФСР/А.В. Амелин, Образцов//Сельскохозяйственная биология, 1990. -№1

- Амелин, А.В. О возможности повышения устойчивости гороха к полеганию/А.В. Амелин, А.С. Образцов, А.П. Лаханов, В.Н.Уваров//Селекция и семеноводство, 1991. -№2. -С. 21-23

- Амелин, А.В. Фотосинтетические особенности растений зернового и зерноукосных сортов гороха/А.В. Амелин, И.В. Кондыков//Биологической и экономический потенциал зернобобовых, крупяных культур и пути его реализации. (Материалы международной научной практической конференции, приуроченной к 35-летию ВНИИ зернобобовых и крупяных культур). -Орел, 1997г. -348 с. ISBN 5-900849-02-3

- Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований)/Б.А. Доспехов. -Изд.4-е, доп. и перераб. -М.: Колос, 1979. -416 с

- Жестянникова, Л.Л. Техника анатомических исследований культурных растений. Методические указания/Л.Л. Жестянникова, Г.И. Москалева//Л.: ВИР, 1981. -65с

- Жученко, А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России/А.А. Жученко. -М.: Агрорус, 2004. -1109 с

- Кондыков, И.В. Исходный материал для селекции чечевицы на высокую семенную продуктивность в Центрально-Черноземном регионе РФ/И.В.Кондыков, А.А.Янова, А.В.Иконников, А.В.Амелин//Вестник ОрелГАУ -Орел, 2009. -№3 (18). -С.29-32

- Майорова, М.М. Основные направления и результаты селекции тарелочной чечевицы/М.М. Майорова//«Научное обеспечение агропромышленного комплекса Поволжья и сопредельных регионов». Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию Пензенского НИИ сельского хозяйства. -Пенза, 2009. С.85-101

- Методические указания по проведению исследований в семеноводстве многолетних трав//М.: ВНИИК, 1986. -135 с

- Суворова, Г.Н. Характеристика межвидовых гибридов чечевицы Lens culinaris х Lens orientalis/Г.Н.Суворова, А.В.Иконников, А.И.Рогожкина, Н.Е.Павловская, Н.Н.Корниенко, Н.А.Шипилова, О.В.Уварова.//Повышение устойчивости производства сельскохозяйственных культур в современных условиях. -Орел: ПФ «Картуш», 2008. -С.323-331