Архитектура и архитекторы комплекса Санкт-Петербургской духовной семинарии

Автор: Берташ Александр

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: 70-летие возрождения Санкт-Петербургской духовной Академии

Статья в выпуске: 4 (69), 2016 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматриваются хронология и стилистические особенности сооружений Санкт-Петербургской духовной семинарии - ныне СПбДА, в контексте истории архитектуры церковных и общественных зданий России. Комплекс формировался на протяжении 70 лет (1838-1900-е гг.). Рассмотрен круг построек основных авторов - А. Ф. Щедрина и Н. Н. Мар- кова, а также Н. А. Сычева, Д. В. Люшина, В. М. Елкашева, А. С. Хренова, Е. Л. Морозова, принимавших участие в расширении и перестройках ком- плекса в разное время. Выявлены архитектурные аналоги главного здания в формах классицизма и церковного корпуса с чертами русского стиля и классицизма. При отсутствии среди проектировщиков комплекса архи- текторов «первого ряда», кроме А. Ф. Щедрина, все его архитекторы и стро- ители стремились продолжать традицию архитектуры спроектированного им первого, главного здания. Подчеркивается преемственность в стили- стике при перестройках и расширении семинарских зданий, позволившая создать целостный и гармоничный комплекс, типичный для столичного зодчества эпохи позднего классицизма. Комплекс зданий духовных школ, несмотря на разорения советского периода, является до сей поры одним из выразительных и характерных церковно-общественных сооружений Санкт-Петербурга, чему содействует и новая отделка церкви, выполненная в 2009-2011 гг

Комплекс санкт-петербургской духовной семинарии, русское храмостроительство, классицизм, а. ф. щедрин, русский стиль, н. н. марков, архитектурные аналоги, духовно-учебное ведомство, вол- ковская купеческая богадельня

Короткий адрес: https://sciup.org/140190210

IDR: 140190210

Текст научной статьи Архитектура и архитекторы комплекса Санкт-Петербургской духовной семинарии

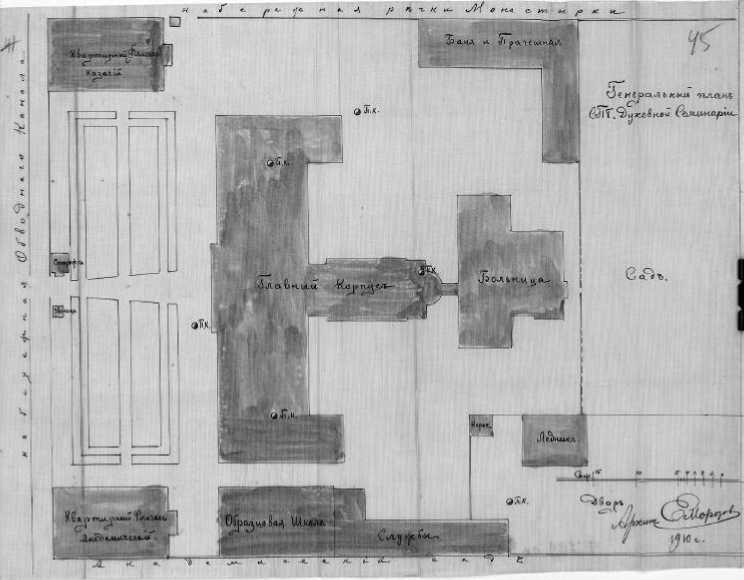

70 лет, но сохранил основные черты своей первоначальной архитектуры1. В настоящее время в него входят Главное здание с садом и оградой (1838– 1841, арх. А. Ф. Щедрин; 1902, надстроен четвертый этаж, арх. А. С. Хренов), Церковный корпус (1886–1888, арх. Н. Н. Марков), Академический и Казачий квартирные флигели, получившие на рубеже XIX–XX вв. свои названия по близости зданий Санкт-Петербургской духовной академии и казарм лейб-гвардии Казачьего полка (1858–1862, арх. Н. А. Сычев; 1893, перестроены, арх. В. М. Елкашев, наб. Обводного кан., 15, 19), больница (1879, арх. Д. В. Люшин; 1906, перестроена), Образцовая школа, служебный корпус, баня и прачечная (1900-е, арх. Е. Л. Морозов). Комплекс взят под государственную охрану как памятник местного значения согласно Закону Санкт-Петербурга «Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения» № 174-27, принятому Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 5 июля 1999 г.2

Несомненно, главную роль в создании семинарского ансамбля сыграл архитектор Аполлон Федосеевич Щедрин (1 ноября 1796 — 19 декабря 1847)3. По словам А. В. Кобака, автора единственной научной публикации о зодчем, он «принадлежит к числу талантливых мастеров позднего классицизма, чье творчество остается до сих пор малоизученным. До конца своих дней сохранял зодчий верность канонам классицизма, хотя зрелое его творчество относится к годам, когда начали складываться художественные каноны архитектуры эклектики»4. Щедрин принадлежал к известнейшей в русском искусстве начала XIX в. художественной династии:

Боковой фасад пристраиваемого Церковного корпуса. Архитектор Н. Н. Марков. 1886 г. (ЦГИА СПб)

он был сыном выдающегося скульптора Ф. Ф. Щедрина5, племянником руководителя пейзажного класса Академии художеств С. Ф. Щедрина, младшим братом выдающегося пейзажиста С. Ф. Щедрина, через сестру он породнился со скульпторами В. И. Демут-Малиновским и С. И. Гальбергом. В декабре 1818 г. Аполлон Щедрин по окончании архитектурного класса Академии художеств был выпущен художником с аттестатом первой степени и, после недолгой службы в Комитете строений и гидравлических работ, в июне 1819 г. определен архитектурным помощником Академии художеств по строительной части (до мая 1830 г.). С 1822 г. он читал курс архитектуры в Горном кадетском корпусе, с 1827 г. преподавал в Академии художеств. Одновременно являлся архитектором Дома воспитания бедных детей Императорского человеколюбивого общества (1821), Департамента народного просвещения (с 1823 г., самая значительная его постройка —

Ларинская гимназия на 6-й линии, 15, 1834–1836), Императорской Публичной библиотеки (1826–1835), где работал по проектам К. И. Росси по постройке нового корпуса (1828–1835), Петербургского университета и Благородного пансиона при нем (1827–1841), Третьей гимназии (1827– 1834); помощником архитектора А. Е. Штауберта для построек в доме Патриотического института (с 1830 г.) и Дома трудолюбия (1827–1837). В 1833 г. удостоен профессорского звания, в 1837 г. — звания академика архитектуры за проект перестройки здания Двенадцати коллегий для размещения там университета. Ректорский флигель университета (Университетская наб., 9) и перестройка главного здания — одни из самых известных проектов Щедрина. В этой работе проявилось характерное впоследствии и для семинарского здания сочетание строгого и торжественного убранства центральной лестницы и домовой церкви и функциональной архитектуры остальных интерьеров. На проекты Щедрина, возможно, оказал влияние архит. В. П. Стасов (гимназия Императорского человеколюбивого общества, наб. Крюкова кан., 15; 1818–1819).

С конца 1830-х гг. Щедрин был главным архитектором Духовно-учебного управления Синода (с 1837 г.) и военно-учебных заведений (с 1838 г.), оставаясь при этом профессором Академии художеств и архитектором Министерства народного просвещения. Вероятно, им был спроектирован Кадетский корпус в Киеве (проект не реализован). В 1839–1845 гг. Щедрин руководил работами по перестройке и ремонту комплексов крупнейших военно-учебных заведений Петербурга — 1-го (Университетская наб., 15) и 2-го (Ждановская наб., 11–13) кадетских корпусов. Проектировал Щедрин и частные постройки (1825, Галерная ул., 23; 1826, Ждановская наб., 5). Щедрин также был одним из первых изобретателей парового отопления в России6.

В феврале 1829 г. А. Ф. Щедрин был повенчан в церкви Академии художеств с дочерью полковника Е. И. Лебядниковой, в 1832 г. здесь же был крещен их сын Александр, впоследствии архитектор. Внук солдата, в 1845 г. Щедрин с семьей был занесен в дворянскую родословную книгу. Он дослужился до чина коллежского советника, имел четыре ордена. Работы его в Публичной библиотеке и Волковской богадельне заслужили высокую оценку императора Николая I. Жил зодчий на 9-й линии В. О., 4, в построенном им самим собственном доме. А. Ф. Щедрин похоронен на Смоленском православном кладбище, близ северной стены

Смоленской церкви, рядом с отцом и дядей, надгробные памятники которым он спроектировал. Впоследствии здесь же были погребены его жена, сын и внук. Памятник в виде гранитной полуарки сохранился доныне.

Не известен ни один приходской храм, спроектированный Щедриным. Единственное отдельно стоящее церковное здание в его творческой биографии — классицистическая часовня-мавзолей над могилой фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли в имении Бекгоф Лифляндской губернии (ныне Йыгевесте, Эстония; 1823)7. Но зодчий не имел себе равных среди современников как устроитель домовых храмов. Щедрин явился автором отделки церквей во имя Преображения Господня при Главном педагогическом институте (1830, упразднена в 1832 г., Невский пр., 86); свят. Николая при Волковской купеческой богадельне (1831–1833, Рас-станная ул., 20; в 1842–1843 гг. Щедриным была построена и отдельно стоящая колокольня), свв. Петра и Павла при Императорском Санкт-Петербургском университете (1837, Университетская наб., 7, ныне действует), свят. Николая при Министерстве народного просвещения (1838– 1839, пл. Ломоносова, 2) — по месту своей службы, а также, вероятно, церквей во имя Воздвижения Креста Господня при 3-й классической гимназии (1832, Соляной пер., 12, Гагаринская ул., 23), свв. праведных Захарии и Елисаветы при Патриотическом институте (1833–1836, 10-я линия В. О., 3), перестраивал церкви во имя свв. князей Феодора, Давида и Константина Ярославского Синодального подворья и само подворье (1838–1839, наб. Лейтенанта Шмидта, 39, ныне действует), Рождества св. Иоанна Предтечи при 1-м кадетском корпусе (1839–1842, Университетская наб., 15: переделал интерьер в ампирном стиле, декорировав интерьер пилястрами и колоннами) и здания, примыкающие к Благовещенской церкви на Васильевском острове, отведенные под Новодевичий монастырь, в частности, бывший дом греко-униатской коллегии с Никольской церковью (1845, 8-я линия В. О., 61)8.

Опыт работы в Синоде и департаменте просвещения не мог не сказаться в проектировании семинарских зданий. Как архитектор Синода (Комиссии духовных училищ), Щедрин возвел несколько духовно-учебных заведений. Им был составлен проект Арзамасского духовного училища (не реализован), вариант проекта перестройки здания Духовной семинарии во Пскове (Советская ул., 21, 1841). А. Ф. Щедрин был автором проекта перестройки московского «дома Остермана» в главное здание Московской духовной семинарии (Делегатская ул., 3). Соответствующий проект, который с целью экономии (более чем 200 тыс. руб.) должен был заменить предшествующую работу М. Д. Быковского, Щедрин представил в марте 1838 г. Современный исследователь отмечает, что он «практически повторяет ранее выполненный им, но не реализованный проект для Санкт-Петербургской семинарии. Архитектор хотел восстановить старый дом Остерманов, а рядом возвести другой по своему проекту»9. Смету по рекомендации Щедрина выполнил архитектор Е. Е. Еремеев, проект Быковского и Щедрина со сметами Еремеева был утвержден в феврале 1839 г. Щедрин был вновь командирован в Москву и в ноябре 1839 г. пришел к выводу о необходимости сохранить историческое здание, «издавна привлекавшее к себе внимание московских жителей», включая флигели. Он упростил пластику второго этажа, создав «аскетически простой фасад». Смета стала более чем в два с половиной раза дешевле первоначального варианта Быковского, поэтому окончательный проект Щедрина после утверждения в декабре 1839 г. был принят к реализации. Руководили работами Е. Е. Еремеев, с июня 1841 г. — И. Т. Таманский, с июня 1843 г. — академик Н. И. Козловский, который к осени 1844 г. завершил строительные работы. Тогда же была переустроена домовая Никольская церковь в верхнем этаже по центральной оси здания. Репрезентативное классицистическое здание в целом сохранило первоначальный облик. В марте 1845 г. Щедрин разработал проект нового здания женского училища Духовного ведомства в Царском Селе, который был утвержден, но не реализован из-за недостатка средств10.

Прямым предшественником и аналогом реализованного проекта Санкт-Петербургской семинарии и домового храма при ней следует считать купеческую богадельню на 200 человек, впоследствии — Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан11, построенную А. Ф. Щедриным в 1831–1833 гг. Планировочное развитие комплекса богадельни, возможно, также стало прототипом для проекта семинарии. Главный классицистический корпус расположен в глубине участка, перед ним был разбит сад по проекту А. Ф. Щедрина. После пристроек Щедриным аналогичных, но более скромных флигелей — восточного в 1839–1841 гг. и западного в 1831–1833 и 1842–1844 гг., в них разместились учебные заведения: соответственно, Николаевская торговая школа для мальчиков и Александринская коммерческая школа для девочек. Флигели выдвинуты на красную линию. При богадельне был также основан госпиталь, в 1842–1844 гг. к нему по проектам А. Ф. Щедрина были пристроены флигель и покойницкая. В предреволюционный период (1907–1908), как и главный корпус семинарии, Николаевский дом был надстроен с сохранением классицистических форм выдающимися мастерами русского стиля Вас. А. и Г. А. Косяковыми. Архитектор Вас. А. Косяков, неточно датируя постройку боковых флигелей, писал: «Первые три флигеля здания, широко проектированные с глубоким отступом центрального флигеля от Расстанной улицы, заложены в 1831 г. и выстроены по проекту и под наблюдением архитектора А. Ф. Щедрина в простых, но благородных формах Николаевского empire. Длинный (около 60 саж.) главный корпус, в 2 этажа, на высоком подвале, в центральной части лицевого фасада повышен парапетом, и здесь во втором этаже помещалась домовая церковь, перекрытая невысоким подшивным сводом, увеличенная присоединением к ней одной из палат»12. В надстройку была перенесена и церковь, освященная в 1909 г. (закрыта в 1923 г., неоклассицистическое внутреннее убранство утрачено). После многолетнего нахождения в здании (как и в семинарии) профессиональных учебных заведений ныне оно занято Отделом социальной защиты населения и СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга». Интересны пересечения архитектурной истории: здание Благовещенского Синодального подворья на Васильевском острове, которое, как уже указывалось, перестраивал в 1845 г. А. Ф. Щедрин, было повторно полностью перестроено в 1897– 1899 гг. Вас. А. Косяковым в русском стиле, и его отделка близка декору церковного корпуса семинарии, но отличается большей объемностью и насыщенностью.

Здание духовной семинарии является крупнейшим проектом духовно-учебного заведения, составленным Щедриным. Историк архитектуры

В. В. Антонов называл богадельню и семинарию «образцами т. н. казенного ампира», но скорее можно согласиться с В. Г. Исаченко: семинария — «типичный памятник позднего классицизма». 10 января 1838 г. был высочайше утвержден план трехэтажного здания семинарии13, на следующий год — также исполненный А. Ф. Щедриным проект одноэтажного флигеля для служб «внутри двора»14. Закладка здания состоялась 24 июля 1838 г. А. Ф. Щедрин «приезжал к строению по два раза в день», десятником состоял крепостной крестьянин Костромского уезда И. П. Королев. Чертежи «на отделку зала и церкви с иконостасом» и подробное описание работ А. Ф. Щедрин представил Духовно-учебному управлению 6 апреля 1840 г. Семинарскую домовую церковь на втором этаже совместили с актовым залом, такого рода совмещение было осуществлено впервые. Работы в храме завершились летом 1841 г. 26 сентября 1841 г. Киевский митрополит свят. Филарет (Амфитеатров) освятил новое здание вместе с храмом во имя св. апостола Иоанна Богослова. Двухъярусный иконостас, решенный в формах ордерного классицизма (не сохранился), вырезал охтянин А. С. Тарасов. Иконы для него написал купец-иконописец И. А. Денисов. Здание и храм в традициях своего времени15 были украшены скульптурами В. И. Демут-Малиновского: фасад — трехчастным барельефом «Христос благословляет детей», церковный (актовый) зал — парными изображениями 12 апостолов и барельефом «Успение св. Иоанна Богослова». Основу архитектурного оформления зала составляют пилястры коринфского ордера (лепщик Тимофей Дылев).

Здание семинарии, в отличие от более раннего центрального корпуса духовной академии, ориентировано на Обводный канал: ко времени возведения семинарии работы по устройству восточной части канала были завершены (1833), и именно к каналу, согласно указанию императора Николая I, был обращен ее протяженный главный фасад (23 оси с центральным ризалитом в пять окон и парой ионических пилястр, фланкирующих центральную ось). Новое сооружение сразу же приобрело значение градостроительной доминанты местного значения, которое оно сохраняет и до сего дня.

Комплекс Духовной семинарии со стороны Обводного канала.

Фото нач. XX в. (ЦГАКФД СПб)

Еще одним проявлением архитектурного такта стало возведение в формах безордерного классицизма боковых квартирных флигелей, фланкирующих главное здание и удачных по своим пропорциям. В правом из них (со стороны канала) разместились правление и квартира ректора, в левом — квартиры учителей. Будучи поставлены перпендикулярно центральному корпусу и набережной, они придали комплексу более репрезентативный вид и сходство с планировкой русских усадеб (ср., напр., знаменитую усадьбу Баташева в Москве). Во дворе по центральной оси главного корпуса, параллельно ему, расположилась больница крайне скромных форм, без выраженной стилистической принадлежности.

Мастера историзма — Н. А. Сычев, автор квартирных флигелей, и Д. В. Люшин, спроектировавший здание больницы, сознательно ограничили себя, отказавшись от диссонирующего с главным зданием эклектического декора. Тот же гражданский инженер Д. В. Люшин (1846–1891) спроектировал соседнее с комплексом здание библиотеки с квартирами преподавателей духовной академии (наб. Обводного канала, 11), отличающееся достаточно насыщенным убранством в формах неоренессанса с элементами ампира. В столице ему принадлежат также проекты приемной станции Преображенского кладбища с часовней на Полтавской ул. (1872, с И. А. Мерцем, не сохр.) и здания Митрофаниевского Синодального подворья (1884, не сохр.).

Более известен как церковный зодчий губернский инженер-архитектор Н. А. Сычев (1816–1904), мастер русского стиля. В 1847 г. им была спроектирована на основе образцового проекта К. А. Тона Ильинская церковь в Ильинском погосте (ныне г. Волхов, Плеханово) и, предположительно, церковь во имя Рождества св. Иоанна Предтечи в с. Мо-тохово (ныне Киришский район)16. Несомненно влияние архитектуры здания духовной семинарии на стилистику комплекса духовного училища (впоследствии Александро-Невского Антониевского) на соседнем с семинарией участке (наб. Обводного кан., 9/13)17. Как и в комплексе духовной семинарии, сооружение его началось с главного здания с храмом во имя св. Павла Исповедника («Старый корпус», 1853–1856). Его Сычев спроектировал в скромных формах безордерного классицизма, которые применил и для семинарских флигелей. Среди последующих построек зодчего — нынешний кафедральный собор Польской Православной Церкви во имя св. Марии Магдалины в Варшаве18 (проект в тоновском русском стиле 1866, исп. 1867–1869) и достройка и отделка комплекса Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге (1865–1875)19. После Сычева в 1893 г. квартирные флигели были перестроены арх. В. М. Елкашевым (1849 — после 1914) без изменения стилистики. В то время Елкашев, ранее новгородский епархиальный архитектор, занимал должность архитектора хозяйственного управления Синода (1891–1896). В Санкт-Петербурге он осуществил перестройку церкви во имя свят. Митрофана Воронежского Митрофаниевского Синодального подворья (1895, не сохр.) и церкви свв. равноапп. Кирилла и Мефодия при Введенской гимназии (1898–1899, Большой пр. П. С., 37), постройку временной церкви при Свято-Владимирской женской церковно-учительской школе (1895).

Без выраженной стилистики, в формах, близких к безордерному классицизму, около 1910 г. на периферии семинарского участка были выстроены здания бани и прачечной, служебный корпус и Образцовая школа. Баня и прачечная первоначально располагались в отдельных флигелях за главным корпусом, симметрично друг другу: соответственно, слева и справа. Их перенесли в одну новую Г-образную в плане постройку, сооруженную слева за Церковным корпусом и больницей, ближе к р. Монастырке. Образцовая школа и службы расположились на границе участка за Академическим флигелем и справа от главного здания. Их предполагаемый автор гражданский инженер Е. Л. Морозов (1861 — после 1917) состоял при Хозяйственном управлении Святейшего Синода и был строителем церкви св. вмч. Пантелеимона и прп. Александра Константинопольского в Тарховке (1905–1906) и домового храма Троицкой Линтуль-ской общины (1894–1895, не сохр.), надстраивал в 1900 г. дом Общества попечительства о бедных духовного звания (Большая Морская ул., 13). Но наибольший след он оставил в архитектуре Сибири: Е. Л. Морозов является автором двух известных строительных проектов в русском стиле XVII в. в Красноярске, куда он был впервые командирован в 1894 г.: архиерейского дома (1899, ул. Горького, 27) и здания духовной семинарии (1903, ул. Горького, 2) с домовыми церквями. Он проектировал духовные училища в Иркутске и Томске, духовную консисторию в Омске20.

Тем же принципом, что и его предшественники, руководствовался и архитектор-художник А. С. Хренов (1860–1926), который спроектировал надстройку главного корпуса. Один из самых плодовитых столичных мастеров рубежа веков, он осуществил постройку и реконструкцию около сорока зданий в Петербурге, из которых наиболее известны

План участка Духовной семинарии 1910 г. Е. Л. Морозов (РГИА)

здание Общества взаимного кредита уездного земства на Итальянской улице (1893–1894, перестройка), доходные дома на Невском проспекте, Таврической (собственные дома архитектора №№ 3, 5, 7 и 17), Кирочной и Фурштатской улицах. Мастер поздней эклектики и модерна, он пробовал себя и в новом для того времени стиле неоклассицизма, к которому можно отнести и стилистику новой пристройки. По проекту архитектора А. С. Хренова главный корпус был надстроен четвертым этажом с парой дорических пилястр над ионическими пилястрами в уровне 2-го и 3-го этажей и аттиком над пятью центральными осями, увенчанным крестом (воссоздан). Работы под надзором потомственного почетного гражданина И. Т. Бадаева были проведены в короткий срок — с 15 мая по 1 октября 1902 г. Градостроительное значение здания усилилось, а стилистика осталась неизменной. Надстройка здания семинарии, как и аналогичные работы в другом здании духовного ведомства — Исидоровском епархиальном женском училище (1899–1900), для Хренова хронологически предшествовали дворцу вел. кн. Николая Николаевича младшего на Петровской набережной (1909–1910). Возможно, что работа над перестройкой классицистического здания семинарии помогла архитектору в создании великокняжеского дворца — главного проекта в его жизни.

Казалось бы, более контрастирующей является пристройка Церковного корпуса. О ее авторе — Николае Никифоровиче Маркове (1815 — 1 января 1895), известно немногое. От Академии художеств только в 1871 г. он получил звание неклассного художника21. Заняв должность архитектора Синода, дослужился до чина действительного статского советника, Был похоронен на Митрофаниевском кладбище вместе с А. И. Марковой (кладбище уничтожено).

В 1878–1885 гг. Марков спроектировал новое здание с Иоанно-Богословской церковью для Саратовской духовной семинарии22. Смету на возведение здания семинарии с церковью подготовил известный саратовский архитектор А. М. Салько, крупнейший храмостроитель региона в это время и епархиальный архитектор. Он же был и производителем работ, осуществленных на церковные средства. Здание расположено на угловом участке по красным линиям улиц, и уже поэтому композиция комплекса иная, чем в столице. Протяженный объем здания фланкируют два мощных ризалита, по центральной оси в верхнем этаже расположена домовая церковь (1885, восстановлена в 2008–2013). Достаточно необычен для здания духовного ведомства неоренессансный декор (выполнен в кирпиче), но подобные примеры известны в правление императора Александра II.

Проект Церковного корпуса Марков составил в феврале-июне 1886 г.23 Трехэтажный флигель был выстроен в 1887–1888 гг. под личным наблюдением самого Маркова подрядчиком Санкт-Петербургским 1 гильдии купцом Дм. Гордеевым, который ранее построил для столичной семинарии больницу. Новое здание соединило больницу и главный корпус. 21 мая 1887 г. состоялась закладка храма. Освятил его 18 декабря 1888 г. архиепископ Холмский и Варшавский Леонтий (Лебединский). Для Церковного корпуса Санкт-Петербургской семинарии архитектор применил сочетание классицистического и более традиционного для храмостро-ительства времени царствования императора Александра III русского стиля. Целостность семинарского ансамбля не пострадала. С одной стороны, новый корпус, обращенный во двор, не стал новой, спорящей с главным корпусом доминантой: до надстройки последнего над зданием лишь возвышалась церковная главка. С другой стороны, в русском стиле были оформлены только оконные наличники храма (верхний этаж) с оригинальными килевидными навершиями и восьмиконечными звездами в их поле, полуциркульные архивольты с гирьками, штукатурные четырехконечные кресты в верхней части лопаток. Плоскость стены осталась незаполненной, что характерно для более раннего («тоновско-го») этапа русского стиля и классицизма. Более того, первые два яруса под церковью имеют стилизованную позднеклассицистическую отделку с вертикальным линейным рустом, объединяющим этажи здания и завершенным сандриками. Оконные наличники первого этажа — с замковыми камнями, второго — простые рамочные. Завершал корпус фриз с метопами и триглифами, профилированный карниз, а по центральной оси боковых фасадов находились утраченные в советское время своеобразные аттики с зубчатым навершием, увенчанные крестами. Поля аттиков были прорезаны окнами с килевидными наличниками, по сторонам от них находилась балюстрада. В художественном оформлении интерьеров храма определяющую роль играли нетипичные для своего времени классицистические элементы. Элементы русского стиля присутствовали в орнаментальных росписях алтаря. В новый храм были бережно перенесены из прежнего помещения классицистические барельефы и «прекрасный по рисунку» полуциркульный иконостас24 (кроме надкарнизной части). Он лишь был расширен по проекту Н. Н. Маркова от 14 июля 1889 г. Иконы написал академик П. С. Шильцов. Акт об освидетельствовании всех работ датирован 9 ноября 1890 г.

Единственным элементом комплекса, который контрастировал с остальными зданиями, была звонница, располагавшаяся справа при главном входе на участок со стороны Обводного канала (1888). Живописная, богато украшенная пропильной резьбой деревянная постройка с навесом была выдержана в формах фольклорного, «ропетов-ского» (по фамилии архитектора И. П. Ропета) варианта русского стиля, получившего особое распространение в 70–80-х гг. XIX в. В том же стиле, но с более скромной декорацией, была построена симметрично расположенная сторожка. Сооружения уничтожены после 1917 г.

Сдержанная позднеклассицистическая стилистика, в которой было сооружено здание семинарии, применялась в архитектуре общественных зданий вплоть до начала ХХ в. Четырехэтажное здание приюта Императорского человеколюбивого общества для престарелых девиц и вдов имени Николая и Марии Тепловых (1904, арх. Н. А. Виташевский, Новочеркасский пр., 8–3) с домовой церковью во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи и здание сиротского приюта Охтинского братства Пресвятой Богородицы (1915, техник М. И. Серов, Республиканская ул., 23) напоминают по своей архитектуре главный корпус семинарии.

Традиция бережного отношения к первоначальному классицистическому стилю здания и церкви проявилась и при послевоенном возрождении Санкт-Петербургских духовных школ. Утраченный классицистический иконостас сменил такой же по стилю иконостас, который поступил в академию 28 июня 1952 г. Он происходил из усадебного Никольского храма с. Пельгора Тосненского района (ранее — Новгородского уезда), построенного в стиле провинциального классицизма в 1800 г. (ныне в аварийном состоянии), и прекрасно подошел к интерьеру храма духовных школ. Гармонично сочетается с архитектурой здания и новая отделка, выполненная в 2009–2011 гг.25 Тем самым подчеркнута преемственность в стилистике семинарских зданий, которая сохранялась на протяжении всего длительного периода их бытования, несмотря на многочисленные дореволюционные расширения и перестройки и даже на разорения советского периода. Целостный и гармоничный комплекс зданий духовных школ является до сей поры одним выразительных и характерных классицистических церковно-общественных сооружений Санкт-Петербурга.

Список литературы Архитектура и архитекторы комплекса Санкт-Петербургской духовной семинарии

- Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 2010.

- Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX-начала XX в./Справ. под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996.

- Берташ А., диак. Кафедральный собор св. равноап. Марии Магдалины//Русские храмы и обители в Европе. СПб., 2005. С. 165-167.

- Берташ А., свящ., Галкин А. К. Семинарский храм Санкт-Петербургской Духовной академии. СПб., 2012.

- Берташ А., свящ., Талалай М. Г. Библейские сюжеты в камне и бронзе. Петербургское городское убранство. СПб., 2006.

- Берташ А., прот. Духовные училища и Богословские курсы столицы в сер.XIX -нач. ХХ вв.//Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские Духовные школы в XX-XXI вв. СПб., 2015. Т. 1. С. 166-177.

- Двораковский В. Б. Дом графа Остермана//Памятники культуры. Новые открытия. 1997. М., 1998. С. 547-558.

- Донецкий Б. Н., Максимов Е. К. Архитекторы Саратова: биографический словарь. Саратов, 2005.

- Земля Невская православная. Православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области/авт.-сост. Антонов В. В.,Берташ А. В., свящ., Исакова Е. В., Крылов Н. С., Шкаровский М. В., Яковлев Н. А.СПб.,2006.№ 13. «И зодчества краса в создании их зрима…»: Архитектура и архитекторы Российской национальной библиотеки/сост. и ред. О. С. Острой.СПб., 1998. № 14.

- Историческая записка о Николаевском доме призрения престарелых и увечных граждан Санкт-Петербургского купеческого общества и о состоящих при них школах Николаевской и Александровской и приютах за 50 лет их существований. 1833-1883. СПб., 1883.

- Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Воскресенский Новодевичий монастырь. СПб., 2007.

- Каганович А. Л. Федос Федорович Щедрин. М., 1953.

- Кобак А. В. Аполлон Щедрин//Зодчие Санкт-Петербурга. ХIХ -начало ХХ в. СПб., 1998. С. 225-233.

- Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии Художеств (1764-1914). Пг., 1915. Т. 2.

- Кормильцева О. М. Воскресенский Новодевичий монастырь//Памятники истории и культуры Петербурга. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 48-61.

- Косяков Вас. А. Николаевский дом призрения престарелых и увечных граждан Санкт-Петербурга//Зодчий. 1910. Вып. 15. С. 168-169.

- Мещанинов М. Ю. Храмы Царского Села, Павловска и их ближайших окрестностей. СПб., 2007.

- Надеждин А. Н. История С.-Петербургской православной духовной семинарии, с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского устройства. 1809-1884. СПб., 1885.

- Новый храм здешней духовной семинарии//Петербургский листок. 1888.№ 346 (18 декабря). С. 3.

- Острой О. С. Архитекторы Императорской Публичной библиотеки. СПб.,2000.

- Острой О. С. Щедрин Аполлон Федосеевич//Сотрудники Российской национальной библиотеки -деятели науки и культуры: Биогр. словарь. СПб., 1995. Т. 1: Императорская Публичная библиотека, 1795-1917.

- 75-летие Николаевского дома призрения престарелых и увечных граждан. СПб., 1908.

- Снессорева С. И. Санкт-Петербургский Воскресенский первоклассный общежительный женский монастырь. СПб., 1887.

- Соколов М. М. Краткий исторический очерк Санкт-Петербургского Александро-Невского Духовного училища. СПб., 1908.

- Шушканова Е. А. Евгений Львович Морозов и его проекты в городе Красноярске // Сайт «Красноярский край: история архитектуры». URL: htp://naov.ru/articles/58_evgeniyi-lvovich-morozov-i-ego-proekti-v-gorode-krasnoyarske.html (дата обращения: 25.07.2016).

- Щедрин А. Ф., Фуллон И. А. Описание снаряда для нагревания жилых помещений посредством кипящей воды. СПб., 1845.

- Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, W., 1991.