Архитектура Карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

Автор: Медведев Павел Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 2 (92), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию морфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов народного зодчества Карельского Приладожья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего земли Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов Республики Карелия.

Российский север, карельское приладожье, морфология, традиционные архитектурно-пространственные системы и объекты, народное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/14749403

IDR: 14749403 | УДК: 72.03(470.22):691.11

Текст научной статьи Архитектура Карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

Карельское Приладожье – специфический историко-архитектурный субрегион Российского Севера, сформировавшийся под влиянием сложного комплекса своеобразных природно-климатических, социально-экономических, исторических и этнокультурных факторов. К такому предварительному выводу пришли специалисты кафедры «Систем автоматизированного проектирования» (САПР) Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), анализируя натурные материалы, собранные еще в 1993 году в процессе работы Комплексной экологоархитектурной экспедиции, проведенной в рамках Региональной научно-технической программы «Приграничная Карелия» и обследовавшей 11 сельских поселений, 45 традиционных крестьянских усадеб и 101 жилищно-хозяйственную постройку в границах Лахденпохского и Питкярантского районов и на территории, административно подчиненной городу Сортавала [1].

Камеральная обработка натурных материалов позволила установить ряд специфических особен

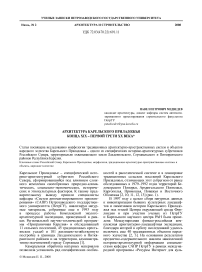

ностей в расселенческой системе и в планировке традиционных сельских поселений Карельского Приладожья, отличающих этот субрегион от ранее обследованных в 1979–1992 годах территорий Беломорского Поморья, Архангельского Поонежья, Каргополья, Примошья, Поважья и Восточного Обонежья [2, 10, 11, 12, 13] (рис. 1).

В 1997 году с целью сбора натурных данных к инвентаризации бывших культурных ландшафтов и памятников истории Карельского Приладо-жья под эгидой Центра окружающей среды Финляндии и при участии ученых из ПетрГУ и Карельского научного центра РАН была проведена Международная финско-российская комплексная архитектурно-ландшафтная экспедиция, благодаря которой в орбиту исследований удалось включить еще 40 традиционных объектов народного зодчества [2, 3]. На основании результатов предметно-содержательного анализа накопленной историко-архитектурной информации специалистами кафедры САПР ПетрГУ в рамках международной программы «Ресурсы Интернет для куль- туры, образования, здравоохранения и гражданского общества» (грант Института «Открытое общество. Фонд содействия», 1998, № IEA788w-u) была разработана Web-страница «Памятники архитектуры Карельского Приладожья» (адрес страницы: www.soros.karelia.ru/projects/1998/ladoga/index.html).

Рис.1. Картосхема территорий историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, обследованных историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ за период 1979–2006 годов

Далее, в 1998–2006 годах по территории Карельского Приладожья и смежных историкоархитектурных субрегионов было проведено девять историко-архитектурных экспедиций: две под эгидой Центра окружающей среды Финляндии (2003–2004 гг.) и семь при участии специалистов кафедры САПР ПетрГУ, благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (гранты РГНФ № 01-04-49004а/с, № 03-04-00352а/с, № 03-04-12008в и № 06-04-42401а/С), Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ № 98-06-80364 и № 03-06-80210) и Федерального агентства по образованию РФ (НТП «Научные исследования высшей школы по приоритет- ным направлениям науки и техники, № ГР 01.200.305197) [4, 6, 7].

Параллельно специалистами кафедры САПР ПетрГУ были выполнены литературно-библиографические и атласно-картографические исследования с архивными изысканиями в фондах Сортавальского филиала Республиканского государственного центра «Недвижимость» РК (бывшего Республиканского бюро технической инвентаризации) [3]. В итоге для проведения развернутого историко-архитектурного исследования был подготовлен массив данных по 52 традиционным сельским поселениям, 142 крестьянским усадебным комплексам, 133 жилым домам и 70 хозяйственным постройкам Карельского Приладожья, выполнен его статистическо-типологический анализ [8].

При исследовании традиционных сельских поселений Карельского Приладожья от деревни Сорола на юго-западе (Лахденпохский район) до деревни Луккулансаар (Луккулансаари) на северо-востоке (Питкярантский район) в орбиту исследования были включены их следующие архитектурно-типологические характеристики: 1) особенности социально-функционального назначения поселений с учетом преобладающего и побочного направлений хозяйственнопроизводственной деятельности их жителей; 2) ролевые функции поселений в социальноэкономической организации субрегиональной поселенческой ткани с характеристикой дворно-сти населенных пунктов и степени оседлости их жителей; 3) особенности планировочной организации (функционального зонирования) территории поселений с оценкой территориально-пространственной целостности внутрипосе-ленческой ткани; 4) особенности функциональной взаимосвязи внутрипоселенческой ткани с естественной и искусственной транспортной инфраструктурой; 5) вариативность объемнопланировочных структур населенных пунктов; 6) вариативность форм пятна застройки поселений; 7) композиционные особенности взаимодействия пятна поселенческой застройки с естественными и искусственными структурообразующими элементами; 8) приемы архитектурнокомпозиционной акцентировки жилой застройки поселений; 9) специфика взаимодействия внут-рипоселенческой ткани с окружающим природным ландшафтом; 10) особенности внешнего и внутреннего зрительного восприятия поселенческой застройки [6].

В процессе предметно-содержательного и разведочного анализов путем построения одно-и двумерных вариационных таблиц удалось установить бытование на территории Карельского Приладожья традиционных сельских поселений, дифференцирующихся: 1) на 3 классовых варианта по преобладающему направлению хозяйственно-производственной деятельности жителей (населенные пункты с животноводческо-земледельческой специализацией, культовые поселения и населенные пункты переходного типа – соответственно 63,46; 1,92 и 34,62 %); 2) на 3 подкласса по ролевой функции населенных пунктов в социально-экономической организации субрегиональной поселенческой ткани (деревни, по-госто-места и поселки – соответственно 73,08; 1,92 и 25,00 %) с 5 вариантами, учитывающими дворность поселений (однодворные, малодвор-ные, средней и повышенной дворности, а также поселения переходного варианта – соответственно 1,96; 35,29; 33,33; 1,96 и 27,45 %), с 4 подвариантами, учитывающими степень оседлости населения (круглогодично-обитаемые, смешанные с незначительным или большим количеством сезонно-обитаемых дворов, а также утраченные – соответственно 67,31; 1,92; 26,92 и 3,85 %) и с 1 вариантом первого дополнительного признака (стационарные – 100,00 %, 3) на 2 группы по функциональному зонированию территории населенных пунктов (без функционального зонирования и с функциональным зонированием – соответственно 73,08 и 26,92 %) с 3 вариантами для второй группы, учитывающими функциональное назначение и количество зон (с выделением зоны общественного центра, с выделением жилой и хозяйственной зон и с выделением зон общественного центра, жилой и хозяйственной – соответственно 28,57; 42,86 и 28,57 %) и с 4 подвариантами, учитывающими особенности территориально-пространственной целостности застройки поселений (с застройкой, расчлененной сельскохозяйственными угодьями или непригодными для земледелия участками леса и болот, а также антропогенного ландшафта в виде погостов и некрополей, с вклинившимися в застройку неземледельческими территориями, а также с не-расчлененной застройкой или смешанного подварианта – соответственно 25,53; 17,65; 33,33 и 25,49 %); 4) на 3 подгруппы по связи с естественной и искусственной транспортной инфраструктурой (приречные, придорожные и комбинированные (в том числе – приозерные) – соответственно 1,92; 9,62 и 88,46 %) с 5 вариантами, учитывающими пространственное взаиморасположение пятна жилой застройки и транспортных путей (расположенные вблизи от коммуникаций (до 1,0 км), примыкающие к коммуникациям, пересекаемые коммуникациями, а также с комбинацией выше упомянутых вариантов или переходного типа – соответственно 8,80; 29,60; 52,80; 0,80 и 8,80 %), и с 4 подвариантами для придорожных поселений, учитывающими типы коммуникационных систем, предназначенных для движения колесного транспорта (с поселковыми дорогами (ответвлениями или тупиками), с проселочными транзитными или с шоссейными дорогами (трактами), а также с комбинацией перечисленных подвариантов – соответственно 17,31; 40,38; 30,77 и 11,54 %); 5) на 4 типа по объемно-планировочной структуре селитьбы (со свободной, замкнутой, уличной и смешанной объемно-планировочной структурой – соответст- венно 42,31; 1,92; 3,85 и 51,92 %) c 3 вариантами для свободных поселений (с разбросанной, компактной и смешанной планировками – соответственно 10,87; 15,22 и 73,91 %), с 2 вариантами для рядовых поселений (с прибрежно-рядовой и с ориентацией «на лето» – соответственно 71,43 и 28,57 %), с 2 вариантами (с улично-рядовой застройкой и с уличной сетью сложной конфигурации – соответственно 70,83 и 29,17 %) и с 4 подвариантами (одно-, двух-, четырех- и пяти-улочные – соответственно 75,00; 16,67; 4,17 и 4,17 %) для уличных поселений; 6) на 7 подтипов по форме плана (бесформенные (аморфные), линейные, линейно-центричные, центрично-круговые и смешанной формы – соответственно 50,00; 25,93; 3,70; 3,70 и 16,67 %) с 1 вариантом для линейных (однолинейные – 100,00 %), с 1 вариантом для линейно-центричных (радиальные или звездообразные – 100,00 %) и с 1 вариантом для центрично-круговых поселений (подковообразные – 100,00 %), а также с 4 подвариантами, учитывающими степень кривизны форм (криволинейные, линейно-изломанные, прямолинейные и комбинированные – соответственно 81,48; 3,70; 7,41 и 7,41 %); 7) на 3 вида по композиционным особенностям архитектурнопространственной организации внутрипоселен-ческой ткани (поселения с природно-ландшафтными и с искусственными структурообразующими элементами, а также комбинированного вида – соответственно 3,85; 11,54 и 84,62 %) с 4 вариантами для второго вида (с реками, с берегами озер, с оврагами и смешанного варианта – соответственно 36,92; 44,62; 1,54 и 16,92 %), с 4 вариантами для третьего вида (с улицами, с улицами-площадями, с дорогами, не сопровождающимися уличной застройкой, и смешанного варианта – соответственно 47,06; 3,92; 47,06 и 1,96 %), с 3 подвариантами, учитывающими характер композиционной соподчиненности застройки форме СОЭ (полностью или частично композиционно соподчиненные, а также автономные – соответственно 12,17; 57,39 и 30,43 %) и с 2 вариантами дополнительного признака, учитывающими степень регулярности застройки по отношению к СОЭ (с нерегулярной и с частично регулярной застройкой – соответственно 58,97 и 41,03 %); 8) на 3 подвида по характеру акцентировки пятна жилой застройки архитектурными доминантами (нейтральные, периферийно- и центрично-акцентированные поселения – соответственно 84,62; 11,54 и 3,85 %) с 3 вариантами, учитывающими месторасположение акцентов-доминант по отношению к границе пятна жилой застройки (вне и внутри пятна застройки, а также комбинированный вариант – соответственно 62,50; 25,00 и 12,50 %), c 4 подвариантами, учитывающими размещение доминант-акцентов по отношению к осям СОЭ и к лицевым фасадам жилых домов (с расположением акцентов в направлении главной композиционной оси поселения или структурообразующих элементов, перед фронтом и поза- ди жилых домов, а также сбоку жилых домов – соответственно 33,33; 25,00; 12,50 и 29,17 %), с 2 вариантами первого дополнительного признака, учитывающего общее число поселенческих доминант-акцентов (c одним и с двумя акцентами – соответственно 87,50 и 12,50 %); 9) на 4 разновидности по взаимосвязи с природным ландшафтом (поселения, расположенные на равнине, на вершине или на склонах холмов-возвышенностей, а также смешанной разновидности – соответственно 15,38; 5,77; 28,85 и 50,00 %) с 4 вариантами, учитывающими крутизну поверхности существующего рельефа (на спокойном, на пересеченном или на сильно пересеченном рельефе, а также в комбинированном варианте – соответственно 23,08; 73,08; 1,92 и 1,92 %) и с 3 подвариантами, учитывающими характер взаимодействия жилой застройки с окружающим природным ландшафтом (вписывающиеся в окружающий природный ландшафт и активно преобразующие природный ландшафт с усилением его композиционных качеств, а также смешанного подварианта – соответственно 61,54; 30,77 и 7,69 %); 10) на 3 подразновидности по характеру внешнего зрительного восприятия объемно-пространственной композиции жилой застройки (поселения с открытой, с замкнутой и со смешанной для внешнего зрительного восприятия композицией – соответственно 30,77; 17,31 и 51,92 %) с 5 вариантами, учитывающими широту сектора угла зрения в плане (поселения с центричным (круговым) или полукруговым восприятием, а также с линейным, с фронтальным и смешанным восприятием – соответственно 15,91; 45,45; 25,00; 9,09 и 4,54 %), с 3 подвариантами, учитывающими характер внешнего зрительного восприятия (статичные, динамичные и смешанные – соответственно 28,85; 15,38 и 55,77 %), с 2 вариантами первого дополнительного типологического признака, учитывающего характер композиционной организации внутреннего жилого пространства поселения (поселения с открытой и со смешанной композицией – соответственно 73,08 и 26,92 %) и с 2 вариантами второго дополнительного типологического признака, учитывающего характер внутреннего зрительного восприятия жилой застройки (статичные и смешанные – соответственно 23,08 и 76,92 %).

В свою очередь при исследовании традиционных крестьянских усадеб Карельского Прила-дожья был также проанализирован достаточно развернутый набор их архитектурно-типологических характеристик, в число которых вошли: 1) особенности социальной принадлежности и хозяйственно-бытового уклада владельцев усадебных хозяйств; 2) особенности функциональной дифференциации внутриусадебного пространства и пространственного взаимораcпо-ложения отдельных структурно-функциональных зон усадебного хозяйства; 3) вариативность объемно-пространственной структуры усадьбы;

-

4) вариативность элементов усадебной застройки с учетом дифференциации и кооперации протекающих (или протекавших ранее) в них процессов; 5) особенности взаиморасположения отдельных усадебных построек и вариативность их этажности; 6) особенности внутреннего зрительного восприятия отдельных структурных элементов усадеб и внешних визуальных связей усадебного комплекса с окружающим его архитектурно-природным пространством (подробнее см.: [5, 8, 9, 17]).

В итоге анализа все обследованные прила-дожские усадьбы образовали единый класс крестьянских хозяйств, связанных с сельскохозяйственным производством, в варианте круглогодичного обитания и в подварианте принадлежности преимущественно одному хозяину («К1/1(1)»). По общему структурно-функциональному развитию они стратифицировались на четыре подкласса. Ведущее место при этом занял подкласс усадеб с полным натуральным хозяйством («ПК1» – 70,45 %) – результат, характерный для многих историко-архитектурных субрегионов Российского Севера. Правда, относительно высоким оказался процент усадеб с элементами натурального хозяйства, выполняющих хозяйственно-производственные функции в сокращенном объеме («ПК2» – 20,45 %), что, предположительно, является следствием исторических событий двух последних войн 1939–1940 и 1941–1945 годов и последующей послевоенной разрухи [11, c. 180].

В числе характерных особенностей прила-дожских усадеб можно назвать аморфность их общей территории при наличии визуально выявленных усадебных границ и присутствие ярко выраженного усадебного ядра, также с аморфной территорией, но с визуально выявленными границами [8, с. 30]. В данном случае наблюдается характерная для всего Российского Севера (наличествующая как у русского, так и у карельского населения) эволюционная тенденция к уплотнению усадебной застройки, однако не приведшая в итоге к формированию широко распространенного в русско-карельской среде дома-комплекса, объединяющего под одной общей крышей или системой крыш жилые и хозяйственно-производственные части усадеб.

Судя по натурным материалам, восточная граница ареала крестьянских усадеб с автономными жилыми домами (без домов-комплексов) проходит в районе деревень Кесняселькя и По-гранкондуши и совпадает со старой государственной советско-финляндской границей, существовавшей в период с 18 декабря 1917 года по 12 марта 1940 года [14, с. 227, прим. 5; 15]. Видимо, не последнюю (если не ведущую) роль в этом случае сыграл «хуторской» тип организации индивидуальных усадебных хозяйств, широко распространенный, к примеру, на территории соседней Финляндии [16]. А отсутствие строго геометрических форм в планировке уса- дебной территории и физически выявленных с помощью заборов и оград границ сближает архитектуру приладожских усадеб с архитектурой карельских крестьянских хозяйств (особенно Северной Карелии) в отличие от более регулярного характера усадебной застройки русского населения [3, 5, 8, 9].

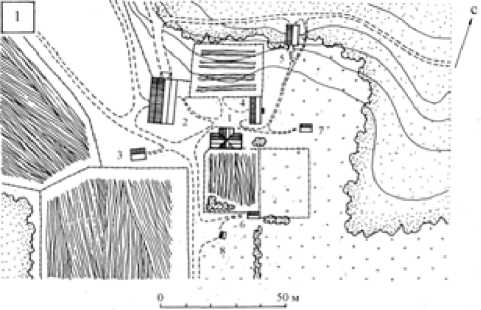

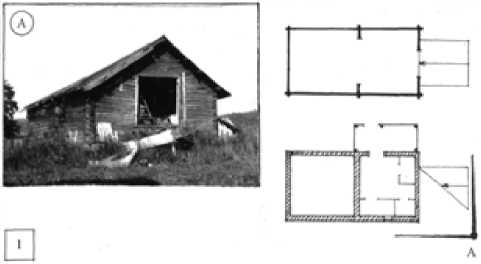

При изучении архитектурно-композиционных приемов застройки основной территории усадебных комплексов все обследованные приладож-ские усадьбы в итоге разделились на четыре типа, ведущим из которых оказался вариант усадебных хозяйств с застройкой в виде нескольких («Т2» – 94,12 %) компактно расположенных («Т2/3» – 79,17 % от усадеб типа «Т2») построек, в числе которых помимо основного жилого дома доминирующее место занимает отдельно стоящий закрытый хозяйственно-производственный двор («Т(01.2)» – 64,71 %). Примером может служить усадьба З. Ф. Пахомовой из деревни Кортела Лахденпохского района (рис. 2.1).

Автор не случайно упомянул эту усадьбу. В ней, как в капле воды, нашли отражение многие характерные особенности, свойственные приладожским «хуторским» хозяйствам. Так, в целом застройка приладожских усадеб является преимущественно свободной (бессистемной – 57,14 %) и реализована, как правило, в подвариантах пунктирного (62,50 %) или частично сблокированного (37,50 %) размещения построек. Полученное распределение является еще одной отличительной чертой приладожской территории в сравнении, к примеру, с территорией Архангельского Поонежья, на которой наблюдается преобладание усадеб с комбинированной (сочетающей параллельную, последовательную и бессистемную) застройкой.

Уточняя специфику объемно-пространственной организации внутриусадебного пространства отдельных крестьянских хозяйств Карельского Приладожья, следует сказать, что их застройка является преимущественно одноэтажной (58,14 %). Наиболее типичными являются хозяйства с одной (40,00 %) или с двумя (31,11 %) хозяйственно-бытовыми и с одной (42,22 %) или с двумя (33,33 %) животноводческими постройками. В числе первых можно назвать дровяные сараи, погреба, колодцы, бани и амбары. В числе вторых встречаются дворы-сеновалы, отдельно стоящие хлева, сенные сараи и крытые дворы.

Ранее автором уже отмечалось, что характерной особенностью приладожских усадеб является наличие в их структуре усадебных «ядер» – специфических зон с концентрацией разнофункциональных построек и сооружений при минимальной протяженности их внешних функционально-технологических связей. При исследовании особенностей функционального зонирования усадебного «ядра» ведущим подтипом крестьянских хозяйств в Карельском При-ладожье оказались усадьбы с полифункциональ-ным двором («ПТ2» – 37,78 %) (рис. 2).

Однако по численно меньшим подтипам прослеживается тенденция к функциональнопространственной дифференциации двора на «чистую» (хозяйственно-бытовую) и хозяйственно-производственную зоны («ПТ3» – 26,67 %), в большинстве случаев выделенные лишь визуально, без физического разделения оградами («ПТ3/1» – 66,67 %). Иллюстрацией к сказанному могут служить: усадьба Е. В. Якшиной из деревни Кортела [13, с. 108–111, рис. 1] и усадьба А. С. Кублинской, расположенная на окраине поселка Вяртсиля (рис. 2.2).

По вариативности структурных связей усадеб с окружающей природной средой карельско-приладожские крестьянские хозяйства дифференцировались на три разновидности, представленные примерно в равном количественном соотношении. В группе усадеб без выраженной лицевой стороны («Р1» – 26,67 %) ведущим является вариант с расположением жилого дома в глубине участка по отношению к основному входу на усадебную территорию и с ориентацией лицевого фасада дома в сторону, противоположную входу («Р1/1» – 75,00 %).

Рис. 2. Крестьянские усадьбы Карельского Приладожья

1 – усадьба З. Ф. Пахомовой, кон. XIX–нач. XX в., д. Кортела, Лах-денпохский р-н; 2 – Усадьба A. C. Кублинской (бывшая усадьба машиниста Карлова, а ранее смотрителя стрелочного поста), кон. XIX–нач. XX в., п. Вяртсиля, территория, подчиненная мэрии г. Сортавала

В группе усадеб с частично выраженной лицевой стороной («Р2» – 31,11 %) преобладает вариант хозяйств с расположением жилого дома на одной стороне с входом на усадебную территорию и с боковой ориентацией лицевого фасада дома в сторону от входа («Р2/3» – 64,29 %). Наконец, в группе усадеб с явно выраженной лицевой стороной («Р3» – 42,22 %) господствуют хозяйства с расположением дома на одной стороне с входом на усадебную территорию и с ориентацией лицевого фасада дома на входную сторону («Р3/1» – 77,78 %). По данным визуального наблюдения относительное число усадебных комплексов первой и второй разновидности в Карельском Приладожье существенно выше, чем на территориях смежных историко-архитектурных субрегионов.

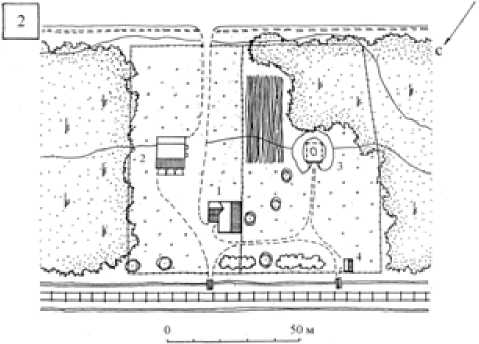

Вследствие бытования на приладожской территории усадеб с автономными жилыми домами значительно более разнообразным представляется набор внутриусадебных хозяйственнобытовых и хозяйственно-производственных построек (рис. 3, 4). Помимо широко распространенных на всем Российском Севере бань и амбаров, в Карельском Приладожье было зафиксировано множество вариантов одноэтажных и двухэтажных отдельно стоящих дворов-сеновалов (которые изредка встречаются только в Северной Карелии и в Беломорском Поморье [5, 8]), а также большое количество сложных комбинированных построек, включающих скотные дворы, хлева, сеновалы, сенники, погреба-ледники, амбары и дровяные сараи.

Комбинированные постройки в действительности характерны только для приладожской территории и практически отсутствуют в других районах Карелии. Примером подобного типа сооружений может служить одноэтажная «Т»-образная в плане блокированная хозяйственная постройка с усадьбы А. П. Новожилова (№ 76) из поселка Реускула (территория г. Сортавала), покрытая двумя взаимно-перпендикулярными, врезанными друг в друга, двухскатными крышами (рис. 3.2). Наиболее старая «Г»-образная часть постройки состоит из двух, развернутых под углом в 90 градусов однокамерных срубных амбаров-«четырехстенков», соединенных между собой «Т»-образным в плане дощатым сараем с каркасно-обшивными стенами. Стены амбаров рублены «в охряпку» («в собачью шею») из отесанных с двух сторон бревен, а стены сарая обшиты вертикальной доской «в разбежку». Позднее к старой части сооружения была сделана четырехстенная срубная пристройка для хранения полевого инвентаря.

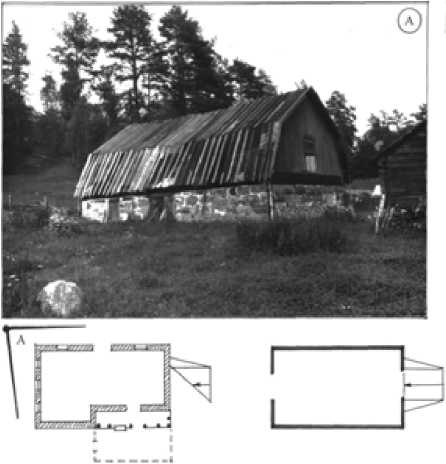

Из числа обследованных животноводческих построек в первую очередь следует упомянуть об отдельно стоящем дворе-сеновале у дома № 15 из деревни Кортела Лахденпохского района (рис. 3.1). По общему объемнопланировочному и конструктивному решению он представляет собой разноэтажную срубную постройку, включающую двухэтажный в виде «пятистенка» с продольным (относительно конька крыши) перерубом двор-сеновал под двухскатной крышей и одноэтажный хлев – «четырехстенок» под односкатным покрытием. Стены двора-сеновала рублены «в охряпку» из отесанных с двух сторон бревен, а крыша – сам-цово-слеговая, с редко врубленными слегами, покрытая слоем теса и слоем толя.

Рис. 3. Отдельно стоящие хозяйственно-производственные постройки Карельского Приладожья

-

1 – двор-сеновал у дома № 15, кон. XIX – нач. XX в., д. Кортела, Лахденпохский р-н; 2 – блокированная хозяйственная постройка с усадьбы А. П. Новожилова, кон. XIX – нач. XX в., п. Реускула, территория, подчиненная мэрии г. Сортавала

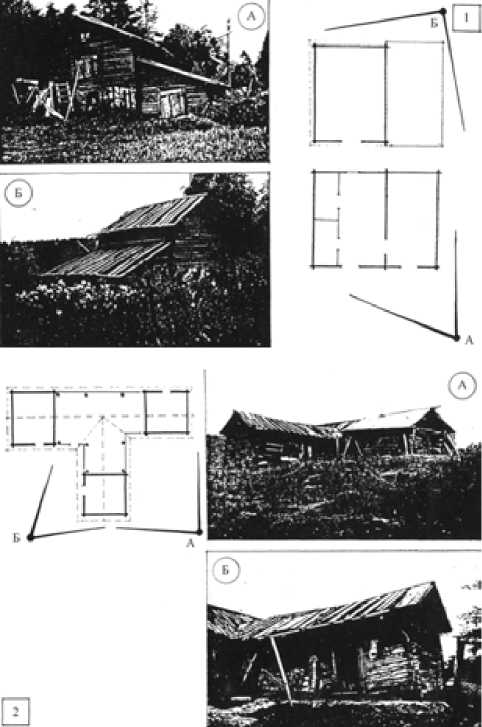

Другим примером является отдельно стоящий двор-сеновал у дома № 26 из деревни Мий-нала Лахденпохского района, представляющий собой двухэтажную каменно-деревянную прямоугольную в плане постройку, покрытую двухскатной крышей (рис. 4.1). В ней на уровне первого этажа размещается скотный двор, а на втором этаже – сарай-сеновал, перед которым устроен взвоз из плах горбылем вверх по двум круглым наклонным балкам. Стены двора на половину их высоты сделаны из валунов на цементно-известковом растворе, а вторая часть стен двора и стены сарая-сеновала рублены из отесанных с двух сторон бревен «в охряпку». Крыша на постройке – самцово-слеговая, со слегами, врубленными через три венца, а кровля сделана из дранки по сплошному дощатому настилу, уложенному параллельно коньку крыши.

Наконец, «эталонным» образцом может служить двор-сеновал З. Ф. Пахомовой из деревни Кортела Лахденпохского района (рис. 4.2). Он представляет собой прямоугольную в плане двухэтажную каменно-деревянную постройку, покрытую двухскатной с изломами симметричной крышей, именуемой в среде карельского и русского населения – «финской». На первом этаже постройки размещается «Г»-образный в плане скотный двор, стены которого выполнены из отесанных камней и валунов с забиркой из мелких камней на цементно-известковом растворе.

На втором этаже постройки расположен сарай-сеновал, стены которого имеют высоту в три венца и рублены из отесанных с двух сторон бревен «в прямоугольную лапу с открытым зубом». Сверху двор-сеновал покрыт стропильной крышей с дощатыми фронтонами, обшитыми вертикальными досками. Кровля на крыше первоначально была драночной по сплошному дощатому настилу, а для въезда на сарай во фронтонах устроены двухстворчатые ворота. Благодаря постановке двора-сеновала на крутом рельефе (на склоне горы), перед западными воротами имеется небольшой пандус-взвоз, сложенный из валунов и покрытый дерном, что также является специфической особенностью только приладожских дворов-сеновалов.

В заключение автор выражает искреннюю благодарность Российскому гуманитарному научному фонду за финансовую поддержку научно-исследовательской работы специалистов кафедры САПР ПетрГУ в области изучения отечественного историко-культурного наследия (грант РГНФ, 2007–2008, № 07-04-12127в).

Рис. 4. Отдельно стоящие хозяйственно-производственные постройки Карельского Приладожья

1 – двор-сеновал у дома № 26, кон. XIX – нач. XX в., д. Мийнала, Лахденпохский р-н; 2 – двор-сеновал З. Ф. Пахомовой, кон. XIX – нач. XX в., д. Кортела, Лахденпохский р-н

* продолжение статьи в следующем номере

Список литературы Архитектура Карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

- Воробьев О. Г., Медведев П. П., Реут О. Ч. Социально-экологическое обоснование хозяйственного развития приграничных с Финляндией районов Карелии//Молодежная инновационная политика: концепция развития Республики Карелия: Тез. докл. шк.-сем. Петрозаводск, 1993. С. 37-38.

- Медведев Павел. Народная архитектура Карельского Приладожья конца 19 -первой трети 20 веков//VI World congress for central and east european studies: Abstracts. 29 July 3 August 2000 Tampere, Finland. Helsinki: Oy Edita Ab, 2000. S. 277.

- Медведев П. П. Исследование сельской архитектуры Приладожья конца 19 -первой половины 20 веков -русское исследование//Культурное окружение северного побережья Ладожского озера. Финское культурное наследие в ландшафте северного побережья Ладожского озера. Окружающая среда Финляндии. Вып. 236/Центр окружающей среды Финляндии. Хельсинки: типография Miktor Ky, 1998. С. 120-122.

- Медведев П. П. Итоги исследования морфологии традиционных территориально-пространственных систем и объектов народного зодчества Российского Севера и их публикация в сети Интернет//Проблемы развития гуманитарной науки на Северо-Западе России: опыт, традиции, инновации: Материалы науч. конф., посвящ. 10-летию РГНФ 29 июня -2 июля 2004 г.: Сб. науч. тр. ПетрГУ. Петрозаводск, 2004. С. 125-131.

- Медведев П. П. Морфология традиционного крестьянского жилищно-хозяйственного комплекса Приладожья (предметно-содержательный и разведочный анализы)//Крупные озера Европы -Ладожское и Онежское (настоящее и будущее). Тез. докл. Международной конф. 27-29 ноября 1996 г. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1996. С. 92-94.

- Медведев П. П. Морфология традиционных сельских поселений Российского Севера (предметно-содержательный математико-модельный анализы)//Международная научно-практическая конференция «Реконструкция-Санкт-Петербург-2005», 19-21 октября 2005 г. Сб. докл. Ч.1. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 25-28.

- Медведев П. П. Применение математико-модельных методов анализа в ареальных исследованиях народного зодчества Российского Севера//Новые информационные ресурсы и технологии в исторических исследованиях и образовании. Сб. тез. докл. и сообщений Всероссийской конф. М., 2000. С. 85-86.

- Медведев П. П., Ерасков Е. Л. Анализ объемно-планировочных структур крестьянских усадеб Приладожской Карелии с применением метода корреляционных диаграмм//Труды Петрозаводского государственного университета. Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 29-33.

- Медведев П. П., Козлова Т. Д. Комплексное ареальное исследование морфологии традиционных крестьянских усадеб Карельского Приладожья и Олонецкой Карелии//Международная научно-практическая конференция «Реконструкция-Санкт-Петербург-2005», 19-21 октября 2005 г. Сб. докл. Ч.1. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 34-37.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Архитектурно-природная среда и рекреационные ресурсы Северного Приладожья//Региональная экология. № 3-4. 1996. С. 47-52.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Исследование субрегиональной системы расселения: историко-архитектурный подход//Историческая география: тенденции и перспективы. Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во РГО, 1995. С. 177-184.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды на территории Приладожья//Крупные озера Европы -Ладожское и Онежское (настоящее и будущее). Тез. докл. Международной конф. 27-29 ноября 1996 г. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1996. С. 94-96.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Традиционная сельская архитектурно-ландшафтная среда природного парка «Ладожские шхеры»//Природные парки в территориальной организации Южной Карелии. Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во РГО, 1995. С. 105-115.

- Народное хозяйство Карелии. 1926 г. -июнь 1941 г.: Документы и материалы/Ин-т языка, лит. и ист. КарНЦ АН СССР. Петрозаводск: Карелия, 1991. 238 с.

- ITA-KARJALA. Uusimpien karjalaisten, venalaisten ja suomalaisten lahteiden perusteella toimittanut. Akateeminen karjala-seura. Helsinki, 1934. Mittakaava 1:1000000.

- Kolehmainen A., Laine V.A. Suomalaiset uunit. Keuruu, 1981. 189 s.

- Medvedev Pavel. Laatokan ja Aunuksen Karjalan kylien muodostuminen//Vaesto ja perhe Karjalassa. Население Карелии и карельская семья. Joensuun yliopistossa 24-26.9.2003 pidetyn seminaarin esitelmat. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 2003. S. 31-33.