Архитектура карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

Автор: Медведев Павел Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 3 (94), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованиюморфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов народного зодчества Карельского Приладожья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего земли Лахденпохского, Сортавальского и Питкярантского районов республики Карелия.

Российский север, карельское приладожье, морфология, традионные архитектурно-пространственные системы и объекты, народное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/14749438

IDR: 14749438 | УДК: 72.03(470.22):691.11

Текст научной статьи Архитектура карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

АРХИТЕКТУРА КАРЕЛЬСКОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

КОНЦА XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА*

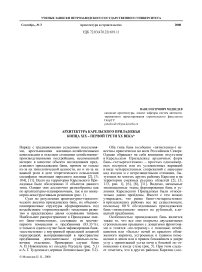

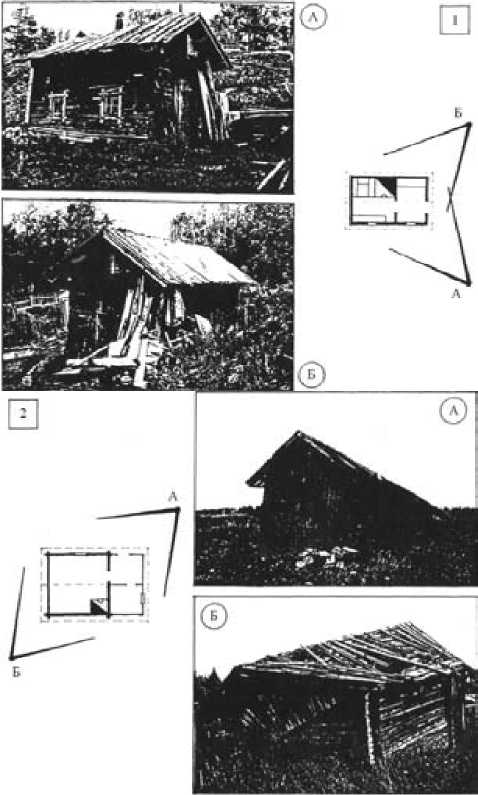

Наряду с традиционными сельскими поселениями, крестьянскими жилищно-хозяйственными комплексами и отдельно стоящими хозяйственнопроизводственными постройками, несомненный интерес в качестве объекта исследования представляют приладожские бани, причем не только из-за их типологической ценности, но и из-за их важной роли в деле теоретического осмысления специфики эволюции народного жилища [2], [3; 104], [11]. Всего на территории Карельского При-ладожья было обследовано 11 объектов данного типа. Однако они достаточно разнообразны как по архитектурно-планировочным, так и по инженерно-конструктивным решениям (рис. 1).

Судя по результатам архитектурно-типологического анализа приладожских бань, их объемнопланировочные структуры сформировались под воздействием «горизонтальной» тенденции развития и представлены двумя основными типами. Наибольшее распространение в Приладожье имеют бани-«пятистенки», состоящие из моечнопарного помещения и предбанника (83.33 %), и только в одном случае была зафиксирована баня-«шестистенок» с внутренней продольной дощатой перегородкой, выгораживающей в пространстве предбанника дополнительное сушильно-осты-вочное отделение. Примерами служат бани А. П. Новожилова из поселка Реускула (рис. 5.1) и А. Г. Тулупова из деревни Леппяселькя (рис. 5.2).

Оба типа бань (особенно «пятистенки») известны практически на всем Российском Севере. Однако обращает на себя внимание отсутствие в Карельском Приладожье архаичных форм бань-«четырехстенков» – простых однокамерных построек или их усложненных вариаций в виде четырехстенных сооружений с навесами над входом и с ветрозащитными стенками, бытующих во многих других районах Карелии и на территории смежных русских областей [2], [3; 113, рис. 1], [6], [8], [11]. Видимо, начальные эволюционные этапы формирования бань в условиях Карельского Приладожья были относительно давно пройдены. Вместе с тем можно утверждать, что ранее бани-«четырехстенки» в приладожских районах все же существовали, поскольку 60 % обследованных приладожских бань-«пятистенков» имеют не рубленый, а дощатый предбанник.

Особенностью приладожских бань является также то, что все они покрыты двухскатными стропильными крышами с дощатыми фронтонами и топятся «по-черному» с помощью печей-каменок или «белых» печей из красного обожженного кирпича, устроенных в главном помещении в левом или в правом ближайшем к двери углу с ориентацией устья печи к боковой по отношению к входу стене (рис. 5). При этом следует отметить, что в других районах Карелии (осо- бенно в Беломорском Поморье) бытует множество иных объемно-планировочных решений [2; 12], [3; 112-122].

Однако внешняя простота приладожских бань обманчива. Во-первых, несмотря на наличие общей «продольной» (по отношению к коньку крыши) тенденции развития плана, наружный вход в баню в равной мере располагается как в торцевой, так и в боковой продольной стене предбанника. Во-вторых, при общно сти устройства стен главного моечно-парного помещения бань в виде сруба из отесанных с двух сторон бревен наблюдаются различные приемы рубки углов. В частно сти, практически в равном количественном соотношении зафиксированы такие конструктивные приемы, как рубка углов «в охряпку» («в собачью шею»), «в прямоугольную лапу» или «в ласточкин хвост с открытым зубом».

Рис. 5. Бани Карельского Приладожья:

1 - баня А. П. Новожилова, п. Реускула, Лахденпохский р-н;

2 - баня А. Г. Тулупова, д. Леппяселькя, территория г. Сортавала

В свою очередь, на фоне общего приема топки бань «по-черному» прослеживаются существенные различия в конкретных способах дымоудаления. Наряду с наиболее широко распространенным вариантом удаления дыма через потолочный дымоволок и устроенную над ним прямоугольную дощатую дымницу (66.67 %), в приладожских банях встречаются варианты стенного дымоволока (16.67 %), а также комбинированный вариант сочетания упомянутых приемов (16.67 %).

В этой связи интересно отметить, что, по данным, собранным архитектором В. П. Орфин-ским в процессе изучения бань Карелии и смежных русских областей, для финно-угорских народов более характерны потолочный дымоволок и круглая дымница, а для русского населения -стенной дымоволок и прямоугольная дымница. В местах же тесных межэтнических контактов и на территориях, где было сильно влияние традиции финноязычных аборигенов, у русского населения Севера наблюдались смешанные приемы дымоудаления [13; 248-249]. Подобный результат (правда, с противоположным знаком), вероятно, имел место и в Карельском Приладожье.

В отличие от хозяйственно-бытовых и хозяйственно-производственных построек, специфические черты которых прослеживаются лишь по отдельным типологическим признакам или в их сложных сочетаниях-комбинациях, явно своеобразным внешним обликом обладают жилые дома Карельского Приладожья. При проведении анализа 133 жилых построек в орбиту исследования оказались вовлеченными их следующие архитектурно-типологические характеристики: 1) особенности внешней и внутренней вертикальной планировки жилища в целом и его отдельных структурно-функциональных частей; 2) вариативно сть внутренней архитектурно-планировочной структуры жилых домов в целом и особенно сти внутренней структурно-функциональной организации их отдельных жилых частей; 3) особенности композиционно-пространственной и объемно-планировочной организации коммуникационных зон и дополнительных жилых пристроек; 4) вариативность форм покрытий жилых домов [5], [10], [12].

Характеризуя общие эволюционно-генетические принципы развития традиционного жилища Карельского Приладожья, связанные с постепенным «вырастанием» жилых построек из земли (от землянок и полуземлянок к наземным и надземным жилым постройкам), можно констатировать, что по данному признаку все обследованные объекты оказались отнесенными к классу наземных построек («К1») и стратифицировались на два варианта - поземные («К1/2» - 7.52 %) и надземные на подклете (цоколе) («К1/2» - 92.48 %) сооружения. Относительно высокий процент поземного жилища можно рассматривать в качестве отличительной черты приладожской территории в сравнении, к примеру, с субрегионами Беломорского

Поморья, Архангельского Поонежья или Архангельского Примошья [1; 22], [4], [7], [9; 40].

Далее, при анализе этажности приладожских жилых построек они дифференцировались на группы одноэтажных («Г1» – 96.99 %) и двухэтажных («Г2» – 3.01 %) сооружений при отсутствии жилищ смешанной этажности («Г3»), широко распространенных, к примеру, в восточных районах с русским, карельским и вепсским населением. Сопоставление полученного вариационного ряда с данными по соседним с Карельским Приладожьем субрегионам свидетельствует об относительно менее высокой степени «развития по вертикали» приладожских жилищ в отличие, к примеру, от жилья Беломорского Поморья, Восточного Обонежья, Архангельского Поонежья или Архангельского Примошья [1; 22–23, табл. 6], [4; 224, табл. 66], [7], [14; 31, табл. 2].

Вместе с тем обращает на себя внимание факт широкого распространения на приладожской территории жилищ с функционально используемым чердачным пространством – с устройством нежилых и жилых помещений под крышей (соответственно 17.74 и 33.87 %). Это еще одна особенность приладожской территории в отличие от соседних историко-архитектурных субрегионов.

В свою очередь, при анализе такого важного типологического признака, как «частность жилища», все обследованные приладожские жилые постройки удалось дифференцировать на четыре типа. Наиболее широко распространенным в Прила-дожье оказалось полуторачастное (двухчастное неразвитое) жилище («Т2» – 87.97 %). Примерно одну десятую часть составили двухчастные развитые жилища («Т3» – 9.02 %), состоящие из двух структурно-функциональных блоков-частей, разделенных сенями. Наконец, менее трех процентов составили многочастные жилища с несколькими автономными структурно-функциональными частями, имеющими собственные автономные сени («Т4–Т6» – 3.01 %). Аналогичные показатели свойственны и смежным субрегионам [1; 23, табл. 6], [4], таким образом, тенденция увеличения частности жилища, видимо, не имеет явно выраженных региональных и этнических особенностей.

Характеризуя плановую структуру приладож-ского жилища, можно сказать, что жилье с продольным относительно конька своей кровли развитием составило немногим более одной трети («Т/1» – 30.83 %) на фоне относительно большого количества жилищ с поперечным развитием («Т/2» – 19.55 %) и при явном господстве жилья с развитием в двух взаимноперпендикулярных направлениях («Т/3» – 48.12 %). В свою очередь, если в жилых домах соседних субрегионов входы в жилища, как правило, боковые относительно конька крыши и лицевой стороны дома, то на территории Карельского Приладожья наблюдается несколько иная картина. При относительном господстве данного подварианта («Т(2)» – 70.99 %) одну четверть всех домов составили постройки с торцевым относительно конька крыши входом («Т(1)» – 24.43 %) при значительной доле жилищ с неориентированными («Т(3)») и разнонаправленными («Т(4)») входами (соответственно 0.76 и 3.82 %), что лишний раз подтверждает наличие региональных особенностей в организации традиционного крестьянского жилища в условиях Карельского Приладожья.

Уточняя специфику приладожского жилища, следует сказать о том, что по конфигурации плана оно дифференцируется на четыре варианта: прямоугольное, «Г»-, «Т»- и «П»-образное (соответственно 42.5, 30, 20 и 7.5 %). Если сослаться вновь на упоминавшийся выше детально обследованный бассейн реки Онеги, то два последних варианта можно рассматривать как специфические и бытующие только на приладожской территории. В данном случае также интересно отметить, что варианты «Г»- и «Т»-образного в плане жилища на Онеге связываются с «чудским» (финно-угорским) аборигенным населением, ассимилированным новгородскими переселенцами, и во многом схожи по общему объемно-планировочному решению со старыми постройками вепсов и карел, планы которых опубликованы, к примеру, в работе этнографа З. И. Етоевой-Строгальщиковой [14; 32, 34, 45, 63– 64, 90, прим. 13].

Наличие относительно большого количества жилых домов с поперечным и смешанным развитием, с торцевыми и разнонаправленными входами и жилищ, имеющих сложную форму плана, является важной отличительной особенностью территории Карельского Приладожья в сравнении с соседними историко-архитектурными субрегионами [1; 23–24], [4], [7]. Причиной подобного разнообразия планировочных решений, очевидно, служил факт отсутствия на приладожской территории домов-комплексов, композиционно-планировочное развитие жилых частей которых было затруднено наличием у них структурнофункциональных связей с хозяйственно-производственными частями, в качестве которых выступали сблокированные с жилищем одноэтажные и двухэтажные дворы-сеновалы.

Для более детальной характеристики как одночастного, так и многочастного жилища несомненный интерес представляют результаты анализа структурно-функциональной организации их отдельных частей – блоков из жилых помещений. Исследование приладожских жилых домов по данному типологическому признаку свидетельствует о явном господстве жилищ, представленных в виде единого конструктивно-целостного сруба или остова («ПТ1» – 99.27 %) и дифференцирующихся, в свою очередь, на четыре варианта.

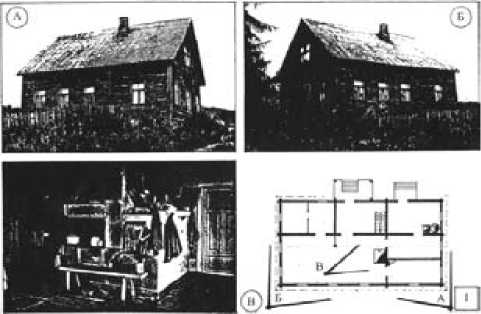

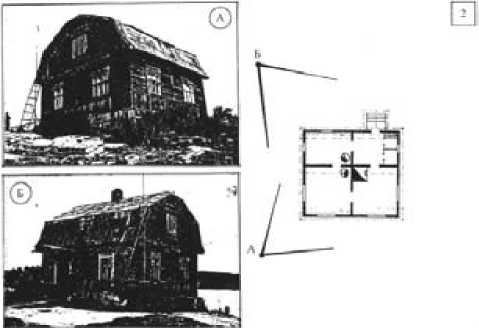

Наиболее типичными для территории Карельского Приладожья являются жилища-«шести-стенки» («ПТ1/3» – 46.32 %), подобные жилому дому В. С. Кашириной из поселка Рауталахти (рис. 6.2). Незначительно уступают им жилища-«пятистенки», составляющие более одной трети всех обследованных построек («ПТ1/2» – 30.88 %), при относительно малом количестве жилищ-«четырехстенков» («ПТ1/1») и довольно большом числе жилищ-«многостенков», подобных жилому дому А. А. Сибирякова из поселка Реускула («ПТ1/4») (соответственно 13.97 и 8.82 %) (рис. 6.1). Полученное распределение свидетельствует о существенном отличии приладожского жилища от жилья на территории смежных историкоархитектурных субрегионов Российского Севера [1; 24–25], [4], [7].

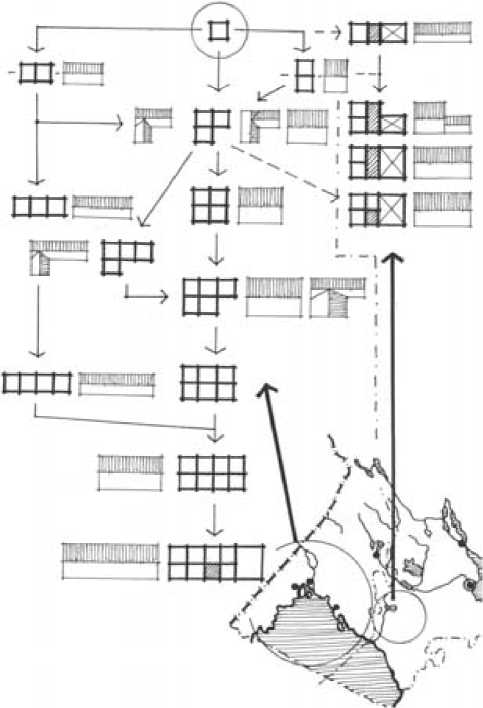

Детализируя особенности планировочного устройства «пятистенков», можно сказать, что они в процессе анализа разделились на два варианта – «пятистенки» с продольной («ПТ2/1») и с поперечной («ПТ2/2») относительно конька крыши внутренней стеной, составляющие соответственно 10.26 и 89.74 %. Эти варианты могут рассматриваться в качестве промежуточного эволюционного звена на пути развития жилища от «четырехстенков» к «шестистенкам» в продольном и поперечном направлениях по отношению к коньку крыши (рис. 7). А в качестве заключительного этапа этого достаточно протяженного во времени эволюционного процесса можно рассматривать «шестистенки», дифференцирующиеся уже на семь вариантов.

В их числе «шестистенки» с двумя поперечными внутренними стенами («ПТ1/3(2)» – 9.52 %), полные «шестистенки-крестовики» («ПТ1/3(3)» – 12.7 %), «шестистенки-крестовики» без углового внутреннего отсека, занятого сенями («ПТ1/3(4)» – 28,57 %), без продольной внутренней стены в отсеке, удаленном от сеней («ПТ1/3(5)» – 20.63 %), без продольной внутренней стены в ближнем к сеням отсеке («ПТ1/3(6)» – 25.97 %), без поперечной стены в одном из боковых отсеков («ПТ1/3(7)» – 1.59 %) и, наконец, «шестистенки» без углового внешнего отсека («ПТ1/3(8)» – 3.17 %).

Достаточно широкое распространение усложненных подтипов жилища вполне закономерно, поскольку, по данным историка А. С. Жеребцова, «пятистенки» получили распространение в При-ладожье относительно рано, во всяком случае, до середины XVII века – времени окончательного переселения карел в Поволжье [13; 101].

При наличии фактически всех известных на Российском Севере вариантов планировки жилища приладожские жилые дома отличаются большим числом сложных вариантов «шестистенков» и многостенков несвойственной для традицион-

Рис. 6. Жилые дома Карельского Приладожья:

Рис. 7. Варианты планировки крестьянского жилища Карельского Приладожья и смежных территорий на период конца XIX – первой трети XX века

-

1 – дом А. А. Сибирякова, п. Реускула, Лахденпохский р-н;

-

2 – дом В. С. Кашириной, п. Рауталахти, территория г. Сортавала

ных русских, карельских и вепсских жилищ конфигурации. Широкому распространению усложненных типов жилища, очевидно, способствовала высокая плотность расселения на территории Карельского Приладожья, содействовавшая активному влиянию на процесс развития жилища в сельской местности традиций городской профессиональной архитектуры. Подтверждением подобной гипотезы могут служить примеры планировок жилых домов г. Сортавала, детально проанализированных в диссертационном исследовании финского архитектора Мартти Ятинена [15; 162–168, 217–237].

Непременным составным элементом развитых жилищ является коммуникационная зона, по структурной организации которой приладожские жилища разделяются на три вида: без коммуникационных помещений («В1» – 0.74 %); с сенями («В2» – 98.52 %) и со сложными коммуникационными системами, состоящими из сеней и коридоров («В5» – 0.74 %). А из жилых домов, имеющих коммуникационные помещения, наиболее типичными являются жилища с сенями, примыкающими к структурно-функциональным частям («В/1» – 58.82 %). По относительному количеству им лишь незначительно уступают жилища второго варианта – с сенями, вписанными в структурно-функциональные части («В/2» – 39.71 %).

Наличие обоих упомянутых вариантов позволяет предположить возможность существования двух эволюционных тенденций в развитии приладожского жилища – переход от одночастного к полуторачастному жилью, как путем пристройки сеней, так и путем их выделения в пространстве жилых помещений сначала с помощью жердевых или тесовых перегородок, а затем уже капитальных срубных и каркаснозасыпных стен.

В свою очередь, исследование особенностей композиционно-пространственной и объемнопланировочной организации дополнительных жилых пристроек, зафиксированных в 9 из 132 обследованных домов («ПВ2» – 6.82 %), позволяет наметить ряд промежуточных эволюционных этапов в процессе формирования приладож-ского жилища, как в направлении увеличения частности жилища, так и в тенденциях к продольному и поперечному развитию планировочной структуры отдельных жилых частей, позволяя развить и детализировать общую эволюционную картину развития традиционного крестьянского жилища Карельского Приладожья в конце XIX – первой трети XX века, представленную в виде гипотетической схемы на рис. 8.

Характеристика традиционного жилища Приладожья будет явно неполной без упоминания о результатах анализа форм покрытий над жилыми домами. Полученное автором вариационное распределение свидетельствует о довольно большом числе построек, имеющих самостоятельные крыши над жилыми частями и се-

Рис. 8. Гипотетическая схема эволюции крестьянского жилища Карельского Приладожья на период конца XIX – первой трети XX века нями («Р1» – 44,59 %). Однако постройки этой разновидности, хотя и незначительно, но уступают по численности домам, имеющим общее покрытие («Р3» – 48.65 %), что говорит о достаточно высоком уровне развития объемно-планировочной структуры приладожского жилища и о том, что фаза простой механической блокировки отдельных структурно-функциональных частей жилых домов была относительно давно пройдена.

Вместе с тем наличие на обследованной территории домов первой разновидности («Р1») с механически пристыкованными («Р 1/2») и врезанными друг в друга («Р1/4») крышами, имеющими преимущественно взаимноперпендикулярные коньки («Р1(3)»), в сочетании с данными о развитии форм покрытий на архаичных жилищах финно-угорских народов Севера [14; 32, 34, 45, 63] позволяет высказать гипотезу о традиционализме аборигенного (финско-карельского) населения Карельского Приладожья, отразившемся в его стремлении к сохранению и творческой переработке архаичных форм покрытий (рис. 8).

Подводя итоги проведенного исследования, можно с уверенностью утверждать, что Карельское

Приладожье является специфическим историкоархитектурным субрегионом Российского Севера, народное зодчество которого сформировалось под влиянием сложного комплекса своеобразных природно-климатических, исторических, социальноэкономических и этнокультурных факторов.

В заключение автор выражает искреннюю благодарность Российскому гуманитарному на- учному фонду за финансовую поддержку научноисследовательской работы специалистов кафедры САПР ПетрГУ в области изучения отечественного историко-культурного наследия (грант РГНФ, 2007–2008 гг., № 07-04-12127в, «Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Западного Поважья для сети Интернет»).

* Окончание статьи , начало в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Июнь, 2008. № 2(92). С. 7–14.

Список литературы Архитектура карельского Приладожья конца XIX - первой трети XX века

- Медведев П. П. Архитектура крестьянского жилого комплекса в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1985. С. 7-31.

- Медведев П. П. Бани Беломорского Поморья конца XIX -первой половины XX веков (предметно-содержательный и разведочный анализы). Петрозаводск, 1998. 34 с.; Деп. в ВНИИНТПИ 27.05.98, № 11708.

- Медведев П. П. Бани на территории Онежского бассейна (ареальные исследования)//Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 104-123.

- Медведев П. П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ): Дис. … канд. архитектуры. Т. 2 (Приложения). Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1985. 311 с.

- Медведев П. П. Иерархический анализ крестьянских усадеб и жилых домов Карельского Приладожья конца XIX -первой трети XX веков (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2000. 39 с., рис. 12. Деп. в ВНИИНТПИ 17.06.2000, № 17777.

- Медведев П. П. Иерархический анализ объемно-планировочных структур бань Архангельского Примошья конца XIX -первой половины XX веков/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1998. 46 с.; Деп. в ВНИИНТПИ 21.06.99, № 11745.

- Медведев П. П. Инвентаризация деревянного зодчества Няндомского района Архангельской области (краткие итоги полевого сезона 1991 г.)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1995. 65 с., рис. 32. Деп. в НИО «Информкультура» 18.11.95, № 2919.

- Медведев П. П. Крестьянские усадьбы Беломорского Поморья (конец XIX -начало XX вв.)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1986. С. 17-30.

- Медведев П. П. Типология крестьянского жилья Беломорского Поморья второй половины XIX -первой трети XX веков//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Карелии и сопредельных областей: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1985. С. 36-47.

- Медведев П. П., Девятникова Л. А. Морфология традиционного крестьянского жилища Карельского Приладожья конца 19 -первой половины 20 веков (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия)//Реконструкция -Санкт-Петербург-2005. Международная науч.-практ. конф.: Сб. докл. Ч. I. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 28-31.

- Медведев П. П., Дьяконова О. В. Традиционные крестьянские бани Архангельского Примошья, Каргополья и Архангельского Поонежья (предметно-содержательный и математико-модельный анализы)//Реконструкция -Санкт-Петербург-2005. Международная науч.-практ. конф.: Сб. докл. Ч. I. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 31-34.

- Медведев П. П., Козлова Т. Д., Ратькова Е. И. Традиционное крестьянское жилище Карельского Приладожья (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2004. 11 с. Деп. в ВНИИНТПИ 07.06.04, № 11945.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии: генезис, эволюция, национальные особенности: Дис. … доктора архитектуры Т. 1. М.: ЦНИИТИА, 1976. 298, 55 с.

- Строгальщикова З. И. Традиционное жилище Межозерья (1900-1960) (Опыт сравнительно-статистического анализа). Л.: Наука, 1986. 108 с.

- Jaatinen M. I. Sortavalan rakentaminen 1643-1944. Espoo: Yhdyskunta-suunnittelun taydennyskoulutuskeskus. Teknillinen korkeakoulu, 1997. 248 s.