Архитектура построения систем распределенного хранения данных на основе технологии радиочастотной идентификации

Автор: Смирнов Александр Сергеевич

Журнал: Спецтехника и связь @st-s

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена тематике построения систем распределенного хранения данных на основе технологии RFID. Радиочастотные метки с расширенной памятью используется для каждого объекта, который должен находиться под контролем вычислительной системы. Таким образом, вычислительная система не хранит излишние данные, так как вся информация об объекте записывается в память метки, прикрепленной к объекту. Данные по каждому объекту могут быть статическими (название объекта, дата изготовления и т.д.) или динамическими (текущая температура объекта, его текущая скорость перемещения и т.д.). Динамические данные записываются в метку посредством встроенных датчиков. Информация о каждом объекте передается в основную память вычислительной системы только в случае необходимости.

Rfid-технология, метка, память, распределенное хранение данных

Короткий адрес: https://sciup.org/14967186

IDR: 14967186

Текст научной статьи Архитектура построения систем распределенного хранения данных на основе технологии радиочастотной идентификации

В данной статье предлагается новый подход к построению систем памяти, базирующихся на принципах, отличных от существующих. Потребность в новом подходе к построению систем памяти обусловлена двумя причинами: появлением новых технологий и необходимостью модернизации существующих подходов ввиду их малой состоятельности для решения проблем, вставших перед кибернетикой в эпоху значительного увеличения объемов обрабатываемых и хранимых данных.

Вначале обратимся к недостаткам существующих систем организации памяти и причинам, по которым эти системы не могут удовлетворять новым требованиям.

Дело в том, что системы памяти, существующие в настоящее время, призва- ны в большей мере обеспечить централизованное хранение данных. Причем иерархия памяти большого значения не имеет. В любом случае вычислительная машина обращается к централизованному хранилищу данных. В случае если есть необходимость в децентрализации данных, то используются распределенные системы памяти, проще говоря, блоки памяти различных вычислительных машин, связанных друг с другом, скажем, по сети. Тем не менее данные далеко не всегда удобно хранить централизованно или, введем такое понятие, псевдораспределенным образом.

Рассмотрим следующую ситуацию. В реальном мире существует некоторый объект, например автомобиль. Автомобиль перемещается из пункта

А в пункт Б. При этом он накапливает некоторый объем данных, например, температуру внутри машины через каждые 5 мин., скорость движения каждые 10 мин. и так далее. Очевидно, что эти данные может централизованно хранить бортовой компьютер автомобиля, если таковой имеется (а это не всегда так), а передавать эти данные бортовой компьютер должен по прибытии в пункт Б по специальному интерфейсу той вычислительной машины, где централизованно хранится информация. Существует еще один способ передачи данных: в режиме реального времени с помощью, например, технологии GSM.

Однако здесь явно очевиден следующий недостаток: централизованная система вынуждена хранить данные обо

1 – НИЯУ МИФИ, аспирант

всех объектах и всех данных, связанных с этими объектами, независимо от того, понадобятся ли эти данные или нет. Очевидно, что хранение подобных данных во многих ситуациях является излишним.

Фактически централизованная система хранит данные об одном объекте (машина в нашем случае) и ряде его свойств (температура внутри салона и скорость передвижения). На деле же таких объектов может быть огромное множество и хранить всю информацию о них за все периоды совершенно необязательно, например, если все, что необходимо сделать, – это узнать, в какой из машин температура была ниже нормы или скорость какой машины в среднем была максимальной.

Зачастую далеко необязательно хранить всю информацию обо всех объектах, когда нужно знать подробные данные об одном конкретном объекте. Хранить же информацию о таком объекте нет необходимости, так как использоваться она будет крайне редко – только при попадании объекта в поле зоны интереса. Таким образом, лишняя запись в централизованное хранилище данных, последующее извлечение для анализа и удаление из памяти в случае отсутствия интереса к объекту – совершенно лишние операции. Очевидно, что необходим новый подход, который позволил бы снизить нагрузку как на вычислительную систему, так и на хранилище данных в ситуациях, аналогичных тем, которые были рассмотрены выше.

Суть нового подхода к построению систем памяти заключается в следующем. Каждый объект самостоятельно хранит информацию о себе. Любой физический объект, автономно перемещающийся в пространстве и не привязанный каким-либо интерфейсом к вычислительной системе, может самостоятельно собирать и хранить данные о себе и лишь в случае запроса вычислительной машины эти данные предоставлять. Таким образом, существует возможность перейти от псевдора-спределенных систем памяти к истинно распределенным системам, где каждый объект будет хранить излишнюю для памяти центральной системы информацию в себе и передавать ее на обработку лишь в случае специального

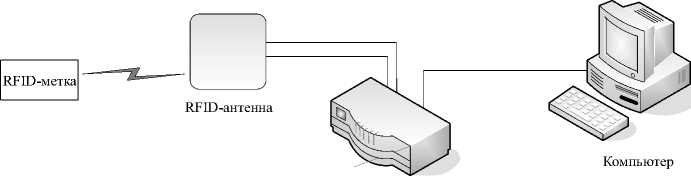

RFID-считыватель

Рис. 1. Базовые компоненты RFID-системы

запроса. Такой подход существенно снизит нагрузку на вычислительную систему, уменьшит количество обращений к системе памяти и снизит количество данных, хранящихся централизованно (иногда без особых на то оснований). Кроме того, значительно увеличившийся, благодаря предлагаемому подходу, объем хранимых данных позволит в случае необходимости проводить весьма глубокий анализ, вовлекая в процесс данные о большом количестве объектов. При этом эти данные нет необходимости хранить централизованно.

Рассмотрим технологии, которые позволяют реализовать указанные функциональные возможности, а также архитектуру предлагаемых решений. Итак, в основе предлагаемого нового подхода к построению системы памяти лежит технология RFID (Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация) [1]. Фактически, радиочастотная идентификация – это метод автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. RFID-система представляет собой совокупность следующих компонент ( рис. 1 ):

-

♦ RFID-метка или тэг;

-

♦ RFID-антенна;

-

♦ RFID-считыватель;

-

♦ компьютерная система обработки данных.

RFID-метка – это устройство, связанное с объектом идентификации или учета, позволяющее получать и отправлять сигнал радиочастотной идентификации, запрашиваемый RFID-считывателем.

RFID-антенна – это антенна, предназначенная для обмена сигналом ра- диочастотной идентификации между RFID-меткой и RFID-считывателем.

RFID-считыватель – это устройство, предназначенное для получения данных с RFID-метки и ее первичной обработки. RFID-считыватель, в зависимости от своего типа, может также служить для записи информации в RFID-метку.

Компьютерная система обработки данных – это система, обрабатывающая данные с RFID-меток, ведущая учет идентифицируемых объектов и служащая для хранения данных об объектах учета.

Задачей системы радиочастотной идентификации является хранение информации об объекте с возможностью ее удобного считывания. Метка может содержать любую информацию, которая может храниться в цифровой форме. Считывающее устройство посылает радиосигнал-запрос, метка этот сигнал получает, обрабатывает и посылает ответ обратно считывателю.

Возможности RFID-систем сильно зависят от того, какие подходы были выбраны при реализации меток. От этого зависят, во-первых, функциональные возможности RFID-системы, а, во-вторых, цена меток и, как следствие, всей системы в целом. Основной характеристикой, которая больше всего влияет на функционал и стоимость системы, является наличие у меток источника питания. В соответствии с этим, существует три типа RFID-меток: пассивные, активные и полупассивные.

Пассивные RFID-метки лишены источника энергии, а электрический ток в подобных метках, индуцируется в антенне электромагнитным сигналом от считывателя. Индуцированный сигнал обеспечивает достаточную мощность для функционирования чипа, размещенного в метке, который может пе- редать и ответный сигнал. Пассивные RFID-метки, как правило, имеют небольшой размер. Коммерческие решения на основе подобных меток обычно представляют собой тонкие прослойки виде наклейки, которые легко наклеиваются на любую поверхность. Подобные метки изготавливаются из полимерных полупроводников [1].

Активные RFID-метки имеют встроенный источник питания, поэтому они не зависят от энергии считывателя и могут быть прочитаны на дальнем расстоянии. При этом активные метки имеют большие размеры, могут быть оснащены дополнительной электроникой. Но у батареи ограничен срок работы, и такие метки являются наиболее дорогими. Активные метки в большинстве случаев являются более надежными (например, имеют меньшее количество ошибок), чем пассивные, благодаря установлению канала между меткой и устройством считывания. Активные метки в качестве дополнительной функции могут генерировать выходной сигнал большего уровня, чем пассивные. Это позволяет применять активные метки в большем количестве случаев, например, на металле и в условиях плохих погодных условий, когда на них может попасть вода. Активные метки позволяют передавать сигнал на расстояния в сотни метров. В активных метках может храниться большой объем информации [2].

Полупассивные или полуактивные RFID-метки очень похожи на пассивные метки, но имеют батарею, от которой RFID-чип работает после получения сигнала от считывателя. Так как их энергия зависит не только от счи- тывателя, они могут быть прочитаны на большем расстоянии и с лучшими характеристиками [1].

В настоящее время системы радиочастотной идентификации достаточно часто используют в системах обнаружения попыток кражи товара, например, в книжных магазинах. Каждая книга снабжается меткой, содержащей всего лишь один бит информации, призванный кодировать два состояния книги: оплачена или не оплачена. В случае если книга не оплачена, то на выходе из магазина считывающее устройство подаст сигнал о том, что осуществляется попытка кражи.

Если предположить, что в RFID-метке в книге может храниться не 1 бит информации, а, например, мегабайт, и что в этой метке будет храниться не только информация о том, оплачена книга или нет, а также информация об авторе книги, ее стоимости, аннотация и год выпуска, то очевидно, что при определенных задачах, стоящих перед системой, эта информация не должна храниться в памяти вычислительной машины, а может получаться по запросу от считывателя. Считыватель за один запрос сможет считать информацию обо всех книгах, хранящихся в магазине.

Более того, вычислительной машине не нужно будет выполнять лишние операции с памятью (запись, обновление, считывание, удаление), отслеживая, какие книги поступили в магазин, а какие были куплены. Все, что будет необходимо вычислительной машине, – осуществить запрос к считывателю на получение информации о текущих запасах магазина. В ряде случаев именно подобные задачи ставятся перед большинством систем учета. Приведенный подход значительно снизит нагрузку на централизованное хранилище данных.

RFID-метка также может быть снабжена портативным сенсором. Например, это может быть сенсор температуры, сенсор давления, таймер или другие датчики. Подобные датчики с некоторой периодичностью могут собирать данные об объекте, например, о его температуре или температуре окружающего пространства, и записывать в память RFID-метки. Данная информация может собираться в течение всего жизненного цикла объекта и храниться на RFID-метке, жестко прикрепленной к объекту.

В условиях ограниченного объема памяти метки информация может циклически вытеснять устаревшие данные, и таким образом в метке будет фиксироваться лишь информация о последнем периоде жизни объекта. Или же в метке могут записываться данные только о значительных выбросах в значениях собираемых параметров. В любом случае объект будет сам хранить информацию о себе и выдавать ее лишь по соответствующему запросу.

Изготовление подобных технологически сложных конструкций, как RFID-метки со встроенными сенсорами – задача вполне посильная для современных технологий.

Таким образом, рассмотренный в данной статье подход может не только значительно изменить отношение к построению систем памяти, но и существенно облегчить получение информации об окружающих нас объектах ■

Список литературы Архитектура построения систем распределенного хранения данных на основе технологии радиочастотной идентификации

- Сандип Лахири RFID. Руководство по внедрению -The RFID Sourcebook./Дудников С. -Москва: Кудиц-Пресс, 2007. -312 с.

- Маниш Бхуптани, Шахрам Морадпур. RFID-технологии на службе вашего бизнеса -RFID Field Guide: Deploying Radio Frequency Identification Systems./Троицкий Н. -Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. -290 с.