Архитектурно-ландшафтная организация традиционных поселений Карелии (по картам генерального межевания XVIII века)

Автор: Борисов Алексей Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (129) т.1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возможности карт Генерального межевания XVIII века как источников для историко-архитектурного анализа планировочной структуры традиционных поселений. На примере сводных планов Повенецкого, Пудожского уездов проводится анализ заселения исследуемой территории, основных планировочных структур поселений, выявление степени значимости основных природных элементов пространственной ориентации застройки - солнца и водоемов в сопоставлении с искусственными - дорогами.

Традиционное сельское поселение, историко-архитектурный анализ, карты генерального межевания, заселение территории, планировочная структура, формы поселений, ориентация застройки, приоритеты ориентации

Короткий адрес: https://sciup.org/14750330

IDR: 14750330 | УДК: 72.03(470.22)

Текст научной статьи Архитектурно-ландшафтная организация традиционных поселений Карелии (по картам генерального межевания XVIII века)

Традиционное сельское поселение Русского Севера – сложное архитектурно-планировочное образование. Одной из наиболее характерных для него особенностей является вписанность в окружающее природное пространство, обеспечиваемая умелым использованием ландшафтных и климатических особенностей территории при формировании застройки для создания в поселении комфортной среды проживания [7]. Наиболее продуктивными критериями для оценки влияния природных условий на организацию традиционных сельских поселений являются: выбор местоположения поселения в ландшафте (тип заселения); степень подчиненности структуры поселения ландшафтным элементам, главным образом берегам водоемов; степень значимости того или иного природного элемента в качестве объекта для ориентации застройки.

В настоящее время для анализа планировочных структур с этой точки зрения нами используются натурный материал и архивные данные поздних периодов, представляющие собой генеральные планы отдельных поселений, зафиксированные с разной степенью детализации преимущественно в течение XX века. Разновременные и разрозненные материалы не позволяют ни составить общую картину существующих планировочных форм определенного субрегиона по единовременному срезу, ни выявить тенденции развития заселения и форм поселений в исторической ретроспективе. Альтернативой такому подходу могут служить этноархитектур-ные инвентаризации (единовременные сплошные обследования достаточно больших территорий) и использование архивных материалов, также предоставляющих результаты акций по единовременной фиксации поселений.

В этой связи вызывают интерес карты Генерального межевания, проводившегося в России в конце XVIII века. Это наиболее ранний картографический источник, относительно объективно отражающий расположение поселений в конкретной природно-географической ситуации. Предшествующие Писцовые межевания ограничивались лишь детальным описанием поселений без составления какой-либо дополнительной графической документации [3; 9].

Рассматриваемые картографические материалы составлялись относительно точно, поскольку изображенная на них территория юридически относилась «не к именам владельцев, но к именам сел и деревень», а приводимая на планах графическая информация способствовала разрешению споров о праве собственности [3; 9].

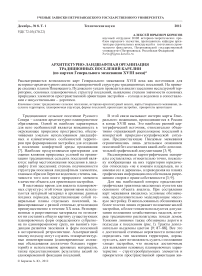

Для нас наибольший интерес представляет графическая трактовка населенных пунктов как основного объекта анализа. При составлении карт межевания вводились условные обозначения, предположительно моделирующие массовую застройку. В использованных обозначениях более толстая линия отражает положение жилой застройки, а более тонкие используются для указания положения хозяйственных наделов, которые традиционно располагались позади домов. Тонкими линиями также обозначены дороги и подъезды к поселениям (рис. 1). Тракты дополнительно выделены цветом [9; 87–88]. Все это с достаточной степенью вероятности позволяет определить тип заселения территории, дорожную сеть, дает возможность судить о положении «лица» застройки, что является достаточным для выявления основных планировочных характеристик – структурообразующих элементов и приоритетов пространственной ориентации жи- лища. В качестве последних могут выступать как природные элементы – солнце, водоемы, так и искусственные – линии дорог, архитектурные доминанты. На картах Генерального межевания поселения интерпретируются только через линейные структуры, основными из которых являются рядовые и уличные. Поселения, для которых характерны другие планировочные формы – беспорядочные или замкнутые, определяются сочетаниями простых линейных структур.

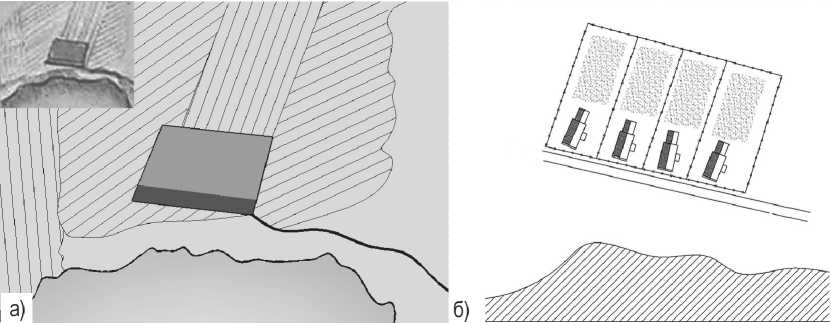

В целом карты Генерального межевания характеризуются чрезмерными обобщениями и упрощениями природно-географической ситуации, отсутствием ландшафтных подробностей и сведений о взаимном положении построек. Сопоставление графических обозначений населенных пунктов на межевых уездных планах с их картографическими изображениями и генпланами последнего столетия позволяет выделять некоторые несоответствия. Планы на сравниваемых разновременных документах сходны между собой благодаря привязке поселений к крупным географическим объектам, их пространственной ориентации, преемственности планировочной структуры (рис. 2). Нередки случаи частичного нарушения пространственной ориентации поселений, но их изображение – лишь условная обобщенная графическая интерпретация на момент межевания, подвергавшаяся впоследствии корректировкам. В данной связи затрудняется детальная оценка отдельно взятого поселения, но при сплошном общетерриториальном исследовании и статистическом обобщении результатов анализа наличие некоторых условностей

На материале генеральных планов Повенец-кого и Пудожского уездов Олонецкой губернии нами проведено исследование, направленное на выявление отличий в учете природных факторов при формировании поселений у разноэтничного населения – русских, карел, вепсов. Этническая картина уездов позволяет сделать такие сравнения. Почти весь Повенецкий уезд в XVIII веке был населен карелами, крайний юго-восток – русскими; кроме того, по южной части уезда, по новейшим топонимическим исследованиям, проходила северная граница древневепсского ареала [6; 21]. Пудожский уезд имел русское население, но в языке, топонимии и традиционной культуре этой территории даже в XX веке прослеживался выраженный вепсский субстрат [4; 269–271], [5; 363–364], [6; 21]. Однако этот факт не дает возможности указать на определенную локализацию вепсского населения в Пудожье в XVIII веке.

Аналитическую базу составили 274 поселения Повенецкого и 291 поселение Пудожского уездов. Основной доле проанализированных картографически зафиксированных на период XVIII века деревень соответствует приводоемный тип заселения территории: в Повенецком уезде – 88,8 %, в Пудожском – 83,2 % (см. таблицу). В связи со спецификой природных ландшафтов наиболее характерными местами расположения поселений в Повенецком уезде являются берега озер, в меньшей степени – рек. В Пудожском уезде наиболее освоенными на период Генерального межевания являются крупные озера ввиду их промыслового значения и долины рек, отличающиеся наиболее плодородными землями представляется допустимым.

и используемые для аграрного освоения.

Рис. 1. Интерпретация поселения на карте Генерального межевания: а – изображение поселения на карте Генерального межевания; б – интерпретация планировочной структуры поселения

Анализ характерных приоритетов ориентации застройки по уездам

|

Уезд |

Доля приводо-емных поселений, % |

Доля се-лежных поселений, % |

Доля придорожных поселений, % |

Доля застройки с приоритетом ориентации застройки от общего количества поселений уезда, % |

||||||

|

«На лето» |

На водоем |

«На лето» и водоем |

На дорогу |

На культовые сооружения |

На внутреннее пространство |

Другое |

||||

|

Пудожский |

83,2 |

16,8 |

94,8 |

35,7 |

51,4 |

25,4 |

37,2 |

1,7 |

31,9 |

8,3 |

|

Повенецкий |

88,8 |

11,2 |

85,5 |

57,7 |

73,7 |

45,7 |

14,1 |

3,0 |

7,2 |

6,5 |

Рис. 2. Сопоставление картографических данных на период конца XVIII–XX веков. Село Сумский Посад (Беломорский район Карелии): а – изображение Сумского Посада на карте Генерального межевания; б – Сумский Посад на карте середины XX века; в – шагомерно-азимутная съемка центральной части Сумского Посада в 2005 году (обмер автора)

Сележные, или водораздельные, поселения возникали при недостатке удобных участков для размещения новых деревень у водоемов. В Пове-нецком уезде сележных поселений почти в два раза меньше, чем в Пудожском, и располагаются они в южной части уезда, где благоприятные условия для занятий земледелием. К поселениям Пудожского уезда, расположенным по сележ-ным принципам, относятся в основном деревни, тяготеющие к речным долинам, но находящиеся на некотором удалении от рек.

На наш взгляд, различия в заселении и расселении между карельским Повенецким и русским Пудожским уездами являются следствием разных акцентов в хозяйственных занятиях населения – промыслового у карел, земледельческого у русских и обрусевших вепсов в Пудожье. В этом плане примечательны немногие сележ-ные поселения на юге Повенецкого уезда, которые маркируют древневепсский, земледельческого по своим основам, ареал [6; 21].

Кроме характеристик заселения планы Генерального межевания дают возможность говорить об особенностях планировочных форм поселений в исследуемых уездах. Форма сельского поселения определяется взаимосвязями составляющих его крестьянских усадеб как между собой, так и с ландшафтной подосновой и характеризуется тремя основными признаками: ориентацией главных фасадов жилых построек, структурой плана и плотностью застройки, а наиболее существенными признаками планировочной формы являются структура плана и пространственная ориентация жилых построек [1; 55]. Все эти признаки находят свое отражение в графической интерпретации поселений на исследуемых нами планах Генерального межевания. Многообразие выделяемых с их помощью форм поселений можно объединить в группы рядовых и уличных структур, выделив в каждой группе простые формы и их усложненные варианты.

Наиболее характерными структурами для обоих уездов являются рядовые: 82,9 % в По-венецком, 56,7 % в Пудожском. В то же время в Пудожском уезде наблюдается увеличение числа уличных поселений (28,18 %). В Повенецком уезде усложнение структуры прослеживается в появлении многорядности (13,8 %). Такая картина характерна в основном для волостей, граничащих с Пудожским уездом.

Отметим, что с точки зрения ориентации застройки рядовые структуры – однорядные или многорядные – открыты в окружающее пространство. Напротив, уличная структура противопоставлена природному окружению: два ряда застройки при таком плане ориентированы лицевыми фасадами друг на друга. Таким образом, предрасположенность к раскрытию застройки на природное окружение больше выражена у карельского населения, составляющего абсолютное большинство в Повенецком уезде.

Значение того или иного природно-ландшафтного элемента для организации застройки выявляется при оценке ее пространственной ориентации, которая, в свою очередь, определяется направленностью лицевых фасадов жилых домов. В качестве основных ориентационных приоритетов для анализа выбраны: природные – солнце и водоемы, и составляющие им конкуренцию искусственные – дороги и архитектурные доминанты (культовые сооружения). Отдельно учитывались поселения с трудно выявляемой пространственной ориентацией.

Наиболее характерной, общей для поселений обоих уездов является ориентация на воду (По-венецкий уезд – 73,7 %, Пудожский – 51,4 %), что в первую очередь связано с заселением территории, освоением наиболее плодородных земель, использованием водоемов в качестве путей сообщения и промыслового ресурса. В Повенецком уезде велика доля поселений с ориентацией застройки «на лето» (на юг, южную сторону горизонта) – наиболее архаичного пространственного ориентира (Повенецкий уезд – 57,7 %, Пудожский – 35,7 %). Это подтверждает повышенную консервативность архитектурных традиций у карел, известную по исследованиям других областей деревянного зодчества [8]. При этом для 25,4 % деревень Пудожского и 45,7 % деревень Повенецкого уездов наблюдается благоприятное сочетание приоритетов ориентации застройки «на лето» и на водоем, что обусловлено их расположением на северных берегах водоемов.

При сопоставимом количестве придорожного расположения поселений (85,5 % в Повенецком и 94,6 % в Пудожском уезде) на территории Пу-дожья более чем в 2 раза больше доля поселений с ориентацией на дорогу, что дополнительно подчеркивает картину различий в отношении к природным и искусственным приоритетам ориентации в сравниваемых разноэтничных уездах.

Особый интерес представляют поселения, по структуре и типу заселения тяготеющие к определенной ориентации, но по каким-либо причинам не характеризующиеся ею. К таким можно отнести рядовые приводоемные поселения без ориентации на водоем. Наибольшее распространение такие поселения получили в Пудожском уезде – 31,3 % (в Повенецком уезде – 14,9 %). Застройка в них в большинстве случаев обращена на дорогу, что говорит о большей значимости дороги как приоритета пространственной ориентации. Другой подобный пример относится к западному побережью Повенецкого залива, где наблюдается распространение рядовых поселений, которые при возможности ориентации на водоем предпочитают обращать застройку в сторону от водоема и раскрывать ее «на лето».

Рассмотренные случаи пренебрежения ориентацией на воду в приводоемных поселениях напоминают ситуацию в поселениях южных вепсов (Бокситогорский район Лениниград-ской области), прослеженную нами в экспедиции в 2002 году. Возможно, в Пудожском и на юге Повенецкого уезда, где, как мы отмечали выше, фиксируется вепсский этнический субстрат, проявляется некая древняя вепсская традиция исключения водоема из архитектурноландшафтного комплекса поселения [2].

Взаимосвязь поселения с водоемом также может быть рассмотрена на примере поселений с улич- ной структурой. На межевых планах фиксируются уличные формы, вытянувшиеся вдоль берега, как правило, одновременно и вдоль дороги, параллельной береговой линии. Такие улицы мы назвали закрытыми к водоему, ориентированными на внутреннее пространство или дорогу. Открытые к водоему улицы расположены перпендикулярно к водоему. Подобная организация поселения сочетает преимущества расположения у воды, реализацию предпочтения уличной формы и ориентацию на водоем, но в виде раскрытия к воде уличной перспективы. Такие случаи фиксируются в основном на больших водоемах – на Кенозере, и особенно на Водлозере, где примеры таких улиц сохранялись еще в конце XX века. Можно предположить, что формирование открытых к водоему улиц – компромиссное решение, позволяющее подчеркнуть приоритетность водоема при организации поселения и одновременно создавать подобие замкнутых планировочных структур, способствующих укрытию от сильных ветров с озера.

В целом результаты проведенного анализа не противоречат данным, полученным исследователями преимущественно на протяжении последнего столетия. Масштаб и единая организация проведенных в XVIII веке межевых мероприятий открывают возможности для сравнения синхронных данных по разным территориям; при сопоставлении с более поздними материалами позволяют определить направленность и динамику развития планировочных структур, выявить возможную несинхронность их изменений в разных этнических ареалах. Такие исследования будут способствовать уточнению истории формирования традиционных поселений и влиянию этнического фактора на этот процесс.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

Список литературы Архитектурно-ландшафтная организация традиционных поселений Карелии (по картам генерального межевания XVIII века)

- Гришина И. Е. Планировочные приоритеты в развитии традиционных сельских поселений Карелии//Архитектурное наследство. № 44. М., 2001. С. 55-62.

- Гришина И. Е., Борисов А. Ю. Некоторые результаты историко-архитектурного исследования поселений южных вепсов//Современная наука о вепсах: достижения и перспективы/Отв. ред. И. Ю. Винокурова. Петрозаводск, 2006. С. 276-285.

- Комов Н. В., Родин А. З., Алакоз В. В. Земельные отношения и землеустройство в России. М., 1995. 512 с.

- Логинов К. К. Основные компоненты традиционно-бытовой культуры русских Водлозерья//Национальный парк «Водлозерский»: природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. С. 267-271.

- Логинов К. К. Этническая история Восточного Обонежья//Очерки исторической географии. Северо-Запад России. Славяне и финны/А. Алквист, В. А. Булкин, И. Ю. Винокурова и др.; Под общ. ред. А. С. Герда, Г С. Лебедева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. С. 360-369.

- Муллонен И. И. Исторические топонимы в контексте этнокультурного наследия Карелии//IX Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. Петрозаводск, 4-8 июля 2011. Петрозаводск, 2011. С. 19-23.

- Орфинский В. П. Вековой спор. Типы планировки как этнический признак (на примере поселений Русского Севера)//Советская этнография. 1989. № 2. С. 55-62.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Традиционный карельский дом. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 480 с.

- Цицианов Д. П. Краткое математическое изъяснение землемерия межевого. СПб., 1757.