Архитектурное решение Преображенской церкви в Кижах. Соединение региональных традиций

Автор: Бодэ Андрей Борисович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 9 (103), 2009 года.

Бесплатный доступ

Деревянное зодчество, преображенская церковь кижского погоста, архитектурные формы, местные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14749647

IDR: 14749647

Текст статьи Архитектурное решение Преображенской церкви в Кижах. Соединение региональных традиций

Деревянные храмы Русского Севера XVII–XVIII веков отличаются особым богатством и разнообразием архитектурных решений. Многообразие традиций в деревянном зодчестве Русского Севера объясняется и самой географией региона, и этнической неоднородностью населения, и особенностями исторического развития. Территории, на которых развивались наиболее значительные архитектурные традиции, обычно ограничиваются едиными водными системами. К ним относятся Обонежье, Поонежье, Северодвинское поречье. В процессах взаимовлияния местных архитектурных традиций на границах ареалов имели место разного рода трансформации, обострение типологических характеристик, своеобразные сочетания различных приемов и форм.

Богатую пищу для размышлений о взаимодействии различных региональных традиций представляет архитектурное решение Преображенской церкви в Кижах – одного из самых выдающихся произведений русского деревянного зодчества (рис. 1). Эта мысль не нова: в разное время П. Н. Макси- мов и В. П. Орфинский отмечали, что Преображенская церковь синтезировала в своей архитектуре многочисленные традиционные для деревянного зодчества приемы и формы [3; 45], [14; 398].

Рис. 1. Архитектурный ансамбль Кижского погоста. Рис. автора

Работ, посвященных Преображенской церкви и ансамблю Кижского погоста, много. Ввиду широкой известности объекта и его уникальности внимание привлекают главным образом его архитектурно-художественные достоинства, проблемы его сохранения и реставрации. Вместе с тем подробно рассматривались пространственная организация кижских памятников, архитектурные решения каждого из них, закономерности композиционного построения, строительная история. Обстоятельно исследованы особенности развития деревянного зодчества Обонежья, влиявшие на него межэтнические взаимодействия – то есть условия, в которых создавался рассматриваемый памятник. Однако при достаточно отчетливом понимании места Преображенской церкви в истории русского деревянного зодчества недостаточно изучены конкретные связи ее архитектурного решения с различными региональными традициями. В настоящей статье мы заострим внимание на вопросах формообразования и попытаемся сопоставить архитектурные приемы и формы Преображенской церкви с решениями, развивавшимися в деревянном культовом зодчестве Посвирья, Обонежья, Поонежья и других территорий Русского Севера.

Вместе с Преображенской церковью в Кижах, которая была построена в 1714 году, мы рассматриваем и ее непосредственную предшественницу – Покровскую церковь Вытегорского погоста 1708 года. Учитывая принципиально единое архитектурное решение обеих церквей и, по всей видимости, принадлежность одним мастерам [11; 96–99], [13; 78–79], частные различия в данном рассмотрении для нас несущественны.

В плане Преображенская церковь представляет собой восьмерик с четырьмя прирубами. Восьмигранные так называемые круглые храмы относятся к одному из древнейших известных типов церквей. Наиболее широко они были распространены на северо-востоке – в бассейне Двины. На Онеге и в Обонежье число подобных построек ограничено и находятся они преимущественно в южных районах, тяготеющих к центральной России. Объемные решения большинства известных восьмигранных церквей в Подвинье и Поонежье близки, различаясь между собой пропорциями, количеством прирубов. Большинство из них имели шатровое покрытие восьмерика. Некоторые постройки отличались ярусным завершением основного сруба.

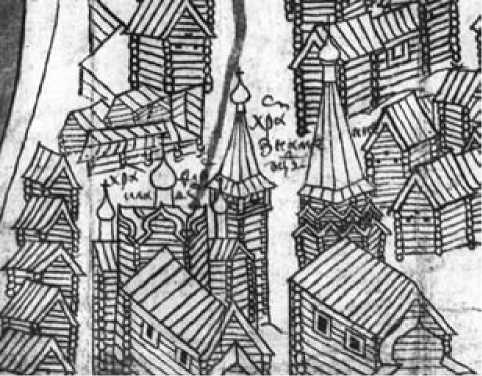

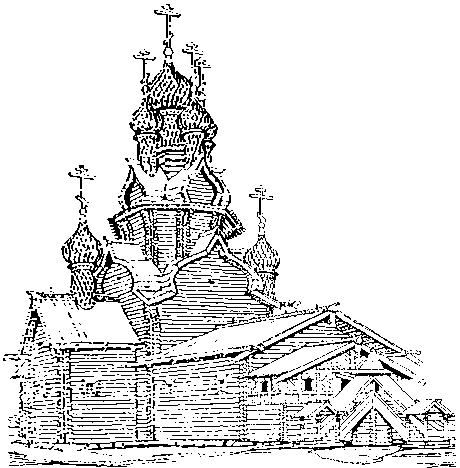

Заметной отличительной чертой восьмериковых церквей Посвирья является их ярусное решение, сочетающееся с покрытием ярусов так называемыми фронтонными поясами. Подобное решение имеют церкви конца XVII века: Никольская в Согинцах (рис. 2), Преображенская в Пидьме [6; 144–145], а также храмы несколько более раннего времени, изображенные на старинных планах Олонца и Тихвинского посада, имевшие, судя по изображению, по два фронтонных пояса (рис. 3) [10; 121]. Все эти постройки предшествовали вы-тегорской и кижской церквям.

Рис. 2. Фронтонный пояс на основном восьмигранном срубе. Никольская церковь в Согинцах. Фото П. Степанова

Рис. 3. Церкви Знамения и Флора и Лавра. Фрагмент плана Тихвинского посада 1678 года

Отметим, что восьмериковые храмы Посви-рья и Обонежья, находясь на периферии ареала распространения восьмериковых церквей, отличаются наибольшим разнообразием архитектурных решений. Подобное явление мы наблюдаем на примере церквей с кубоватыми покрытиями, распространенных в Поонежье. Все наиболее удаленные от Онеги постройки так или иначе отличаются от типичных для поонежских кубо-ватых церквей завершений.

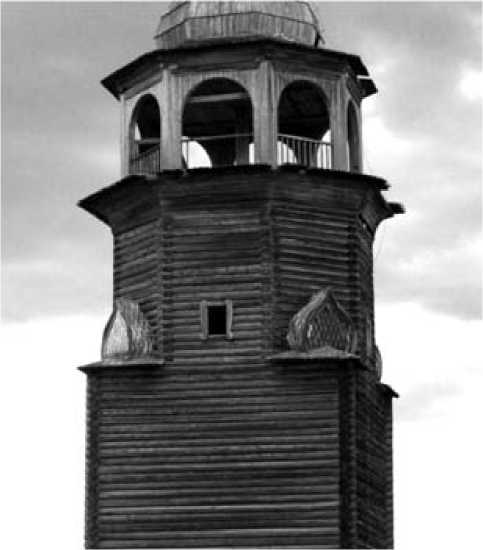

Особенности посвирских восьмериковых церквей представляются не случайными трансформациями, а результатом закономерного влияния местных архитектурных традиций. Аналогичные фронтонные пояса, но декоративные, составляют характерную особенность другого типа шатрового храма с основанием в виде восьмерика на четверике в южном и западном Прионежье. Некий переходный вариант от конструктивных фронтонных поясов к декоративным представляют церкви Богородицкая в Гимреке и Варлаамов-ская в Рыбреке конца XVII века [9]. Как мы видим, всем высотным церквям Посвирья, южного и западного Прионежья свойственно членение основного храмового столпа на ярусы в сочетании с фронтонными поясами. При этом диапазон размерных соотношений ярусов очень широк: от сужающихся до расширяющихся кверху, поэтому и фронтонные пояса достаточно свободно видоизменяются. Этот же принцип использован и в архитектурном решении кижской Преображенской церкви, только прямоскатные покрытия здесь заменены бочками (рис. 4).

Рис. 4. Структура завершения Преображенской церкви. Фото автора

Что касается форм покрытий деревянных церквей, то в целом на Северо-Западе заметно преобладание прямых скатов. Это прослеживается на примерах как коньковых, так и сомкнутых покрытий, особенно наиболее ранних. Здесь не известно ни клетских храмов, завершенных бочками, ни покрытий кубом или восьмигранной пучиной (баней). На многих церквях Посви-рья и западного Прионежья XVII века даже алтарные прирубы покрыты не бочками, столь широко распространенными на Севере, а простыми двухскатными покрытиями (Флора и Лавра в Мегреге, Петропавловская на Лычном острове, Никольская в Деревянском, Никольская в Со-гинцах). На этом фоне покрытия вытегорской и кижской церквей, состоящие из многочисленных бочек, представляются достаточно необычными.

Тенденция к декоративному и пластическому усложнению завершений, свойственная северовосточным территориям, отмечается В. П. Орфин-ским. Об этом свидетельствует и характер кровли, например, на шатрах. Покрытие лемехом или гонтом, которое более логично для криволинейных форм, преобладает на северо-востоке, покрытие тесом, напротив, – на северо-западе [15; 56–57]. Распространение прямоскатных (в том числе каскадных и восьмискатных) и пластичных покрытий (бочек и образованных на их основе) нами связывается с отголосками соответственно древних новгородских и московских традиций [1; 113–124].

В архитектуре завершения Преображенской церкви, несомненно, прослеживаются северовосточные влияния, но по сравнению с другими постройками здесь декоративная и пластическая насыщенность верха необычайно велика. Предполагается возможность связи этих особенностей вытегорской и кижской церквей с этническим самовыражением русских в зонах контактов с соседствующими народами [12; 46–47].

При определенной новизне архитектурного решения верха рассматриваемым церквям предшествовал ряд построек, сходных с ними по структуре завершения и формам покрытий. Во-первых, это церкви, изображенные на упоминавшемся выше плане Тихвинского посада 1678 года. Одна из них – церковь Флора и Лавра, в основании имеющая четверик, завершенный креща-той бочкой и одной главой. Начало формирования пирамидального силуэта задают два симметричных завершенных главами боковых придела. Вторая аналогичная постройка, изображенная справа от Спасо-Преображенской церкви, также четвериковая, покрытая крещатой бочкой, но завершенная уже пятью главами. И, наконец, наибольшее развитие центричности композиции мы видим в структуре тихвинской Преображенской церкви. Ярусное построение основного храмового объема образуют симметричные прирубы, четверик, покрытый крещатой бочкой с четырьмя главами на коньках, и над ними – восьмерик, завершенный шатром [8; 211, рис. 260–261]. Следующая постройка с еще более отчетливо выраженной ярусной пирамидальной структурой – Егорьевская церковь Минецкого погоста, графи-

Рис. 5. Егорьевская церковь Минецкого погоста. Реконструкция М. И. Мильчика и Ю. С. Ушакова [10; 61]

Рис. 6. Успенская церковь в Нелазском. Фото П. Степанова

чески реконструированная М. И. Мильчиком и Ю. С. Ушаковым по порядной 1700 года [10; 58– 62]. По архитектуре она близка к тихвинской Преображенской церкви, только восьмерик завершается не шатром, а крещатой бочкой с пятью главами, центральная из которых приподнята на постамент (рис. 5). В завершении этой церкви присутствует прием постановки одной бочки над другой, но еще ярче он выражен в архитектурном решении церквей Никольской 1674 года в Дмитриево [16; рис. 7.2] и Успенской 1694 года в Нелазском (рис. 6), которые расположены в западной части Вологодской области. Бочки, заметим, выстраиваются в определенную структуру: одна над другой, сверху меньшая по величине и так по всем четырем сторонам.

В архитектуре этих немногочисленных примеров можно увидеть основные композиционные приемы, блестяще развитые в решении вы-тегорской и кижской церквей. Первый прием – это ориентация одинаковыми бочками на все четыре стороны, предопределяющий центрическую уравновешенную структуру. Второй прием – ярусное построение основного объема. Устройство покрытия восемью перекрещивающимися бочками восьмигранного основания, несомненно, несет влияние фронтонных поясов по-свирских восьмериковых храмов. Не исключено, что такое решение применительно к деревянным сооружениям здесь было использовано впервые.

Аналогичные пояса, состоящие из кокошников, широко известны в каменном шатровом зодчестве XVI – первой половины XVII века, где они всегда фиксировали переход от одной формы к другой: от нижнего четверика к восьмерику, от восьмерика к шатру. Этот прием, очевидно, восходит к решению каноничного каменного храма, где основной, близкий к кубическому, объем завершается рядом закомар. В архитектуре высотных шатровых церквей ряд закомар преобразовался в декоративный элемент, в некоторых случаях измельчился, умножился, формы приобрели иные очертания.

В архитектурном решении вытегорской и кижской церквей под основным рядом бочек, венчающим восьмерик, намечается еще один, расположенный на уровне верхних бочек прирубов. По диагоналям восьмерика размещены декоративные накладные элементы, повторяющие очертания бочек. Композиционно они неравноценны остальным бочкам и играют соподчиненную роль. Отдельные диагонально ориентированные кокошники в деревянном зодчестве известны практически по всему Северу, но наибольшее распространение они имели на Онеге. Кокошники использовались в структуре, состоящей из восьмерика на четверике, над углами последнего, как на церквях, так и на колокольнях (рис. 7). Кокошники предполагают устройство прямых полиц и не сочетаются с фронтонными поясами, которые образуют над углами четверика вогнутые с ендовой по середине покрытия. Соответственно, если фронтонные пояса, как мы уже отмечали, встречаются только в северо-западных районах, то кокошники относятся к традициям, получившим распространение главным образом на северо-востоке.

Довольно необычны ступенчатые покрытия прирубов вытегорской и кижской церквей. Самый ранний известный в деревянном зодчестве пример ступенчатого построения объема можно увидеть в архитектуре церкви Ризоположения 1485 года из села Бородава (рис. 8), где алтарь, будучи расположенным в едином срубе с молит-

Рис. 7. Кокошники на колокольне в Турчасово. Фото А. Афанасьева

Рис. 8. Церковь Ризоположения из села Бородава. Фото А. Пономарева

венным помещением, внешне выделен пониженным покрытием. Аналогичную структуру, но уже с покрытием бочками, имела церковь Спасо-зерской пустыни XVIII века [5; 166]. Таково же покрытие прирубов Климентовской церкви в селе Уна, датируемой 1501 годом или XVII веком [4; 125–129], [8; 250–251]. Ступенчато-понижающиеся бочки деревянных церквей напоминают ступенчатые системы закомар каменных храмов. В каменном зодчестве этот прием восходит к концу XII – началу XIII века (Пятницкая церковь в Чернигове). Пример, наиболее приближенный по местоположению и времени к рассматриваемым деревянным постройкам, – Рождественский собор Ферапонтова монастыря 1495 года. Судя по графической реконструкции, ступенчатая система закомар, переходящая в декоративные кокошники, здесь отличается особой стройностью и упорядоченностью [7; 106]. По-видимому, прообразами деревянных покрытий, состоявших из ступенчато понижающихся бочек, были решения, развивавшиеся в каменном раннемосковском зодчестве.

Одну из интерпретаций в дереве системы ступенчатых закомар представляют покрытия оснований церквей Вознесенской 1654 года в Пияле (рис. 9) и Успенской 1674 года в Варзуге. Здесь покрытия состоят из трех поставленных одна на другую и убывающих по высоте бочек. Средняя и верхняя бочки лишены срубных оснований и производят впечатление декоративных. В соответствии с известным в различных архитектурных направлениях преобразованием

Рис. 9. Покрытие системой бочек. Вознесенская церковь в Пияле. Фото А. Афанасьева конструктивных элементов в декоративные, ступенчатые покрытия прирубов вытегорской и кижской церквей стадиально более ранние, чем покрытия церквей в Пияле и Варзуге.

Ступенчатые, состоящие из закомар (бочек) структуры покрытий, составляют одну из осо- бенностей архитектуры сложившегося централизованного государства. В архитектурном решении рассматриваемых деревянных церквей Вытегорского и Кижского погостов господствует тема ступенчатого пирамидального построения основного объема. Ступенчатые покрытия прирубов здесь использованы как нельзя более органично.

В архитектурном решении Преображенской церкви мы рассмотрели приемы, относящиеся главным образом к ярусному построению основного сруба и формам покрытий. Характер покрытий составляет одно их основных отличий между западными и восточными традициями в деревянном зодчестве Севера. Таково же основное отличие в каменном зодчестве древних Новгорода и Москвы. Как отмечалось, архитектура Преображенской церкви является последним всплеском взаимодействия западных и восточных (новгородских и московских) традиций [14; 398]. Действительно, рубеж, когда отголоски древних новгородских традиций исчезают практически полностью, приходится на начало XVIII века [2; 68–89]. К этому времени в деревянном зодчестве Севера укореняются приемы и формы, составляющие общерусские традиции. Аналогичное явление примерно столетием раньше наблюдается и в каменном зодчестве. В северозападных землях в течение XVI века еще сохра- нялись архитектурные решения, восходящие к периоду самостоятельности Новгородской земли. В XVII веке эти различия стираются, и архитектура здесь приобретает общерусский характер.

В архитектуре Преображенской церкви из рассмотренных нами решений к северозападным традициям относится только принцип построения покрытия из восьми бочек наподобие фронтонных поясов. Сами формы покрытий и их ступенчатая структура относятся к распространившимся на Севере влияниям зодчества Московской Руси. В соответствии с временем создания Преображенской церкви в ее архитектуре последние влияния преобладают.

Архитектурное решение Покровской церкви Вытегорского погоста и Преображенской церкви в Кижах, имея в своих истоках глубоко традиционные для деревянного зодчества Севера композиционные приемы, вместе с тем было новым явлением для своего времени. Оригинальность и выдающиеся достоинства их архитектуры повлияли на создание ряда храмов, по-разному интерпретирующих структуру пирамидального ярусного завершения в сочетании с многоглави-ем. Это церкви в Климецком монастыре, Палто-ге, Шуе, Девятинах, Оште.

Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 08-04-00101а.

Список литературы Архитектурное решение Преображенской церкви в Кижах. Соединение региональных традиций

- Бодэ А. Б. Деревянное зодчество Русского Севера. Архитектурная сокровищница Поонежья. М.: КомКнига, 2005. 208 с.

- Бодэ А. Б. Древние новгородские традиции в деревянном культовом зодчестве северо-западных областей России XVI-XVIII вв.//Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6. «Переломы эпох». М.: КомКнига, 2005. С. 68-89.

- Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1942. 74 с.

- Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 32-36. СПб., 1910.

- Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 52. СПб., 1914.

- Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 57. Пг., 1915.

- История русской архитектуры. М.: Госстройиздат, 1956. 614 с.

- Красовский М. В. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. СПб.: Сатисъ, 2005. 383 с.

- Макарова Т. Л. Графическая реконструкция Варлаамовской церкви в вепсском селе Рыбрека//Народное зодчество: Межвуз. сб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. С. 213-223.

- Мильчик М. И., Ушаков Ю. С. Деревянная архитектура Русского Севера. Страницы истории. Л.: Стройиздат, 1981. 128 с.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л.: Стройиздат, 1972. 119 с.

- Орфинский В. П. Народное деревянное зодчество в зонах этнических контактов на Севере России//Архитектура мира: Материалы конф. «Запад -восток: взаимодействие традиций в архитектуре». М.: Архитектура, 1993. С. 46-47.

- Орфинский В. П. Преображенская церковь в Кижах и ее место в истории русской архитектуры//Актуальные проблемы исследования и спасения уникальных памятников деревянного зодчества в России. Ненокса -Петрозаводск -Кижи. СПб., 1999. С. 78-79.

- Орфинский В. П. Храмостроительные школы в народном деревянном зодчестве Русского Севера//Локальные традиции в народной культуре русского Севера: Материалы IV междунар. науч. конф. «Рябининские чтения-2003». Петрозаводск, 2003. 436 с.

- Орфинский В. П., Гришина И. Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск, 2004. 280 с.

- Шургин И. Н. Исчезающее наследие. М.: Совпадение, 2006. 200 с.