Архитектурные детали из Султануиздага. К проблеме атрибуции, датировки и стилистики капителей

Автор: Вергазов Р.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена архитектурным деталям, случайно найденным в 1966 г. во время строительных работ в горах Султануиздага. Мраморные капители и барабаны колонн привлекли внимание исследователей древней архитектуры Хорезма,поскольку они являются уникальными памятниками, не имеющими аналогий в художественной культуре данного региона. Особенно примечательно образное и стилистическое решение капителей с фантастическими миксоморфными образами баранов с человеческими лицами. Проблема атрибуции и датировки данных архитектурных деталей остается актуальной по сей день, вызывая дискуссии в научном сообществе.На наш взгляд, капители и фрагменты колонн относятся к архитектуре Хорезма эпохи Ахеменидов. Данная атрибуция была сделана на основе анализа стилистических и конструктивных особенностей капителей, их сопоставления с образцами кушанского периода. Особое внимание уделено технике обработки мрамора, системе пропорционирования и конструкции крепления колонн, находящей параллели в ахеменидской архитектуре и скульптуре. В статье рассмотрены особенности миксоморфногообраза человеко-барана в контексте авестийских представлений, а также выделеных арактерные черты, позволяющие отнести находки из Султануиздага к провинциальным памятникам Ахеменидов конца V - начала IV в. до н. э.

Султануиздаг, хорезм, ахемениды, архитектура, капители, барабаны колонн, атрибуция, датировка, стилистика

Короткий адрес: https://sciup.org/143163921

IDR: 143163921

Текст научной статьи Архитектурные детали из Султануиздага. К проблеме атрибуции, датировки и стилистики капителей

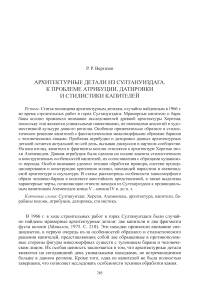

Две капители из Султануиздага представляют собой мраморные блоки прямоугольной формы. Наиболее показательна в отношении техники обработки камня незавершенная капитель (95 × 45 × 28 см) (рис. 1, 1 ): на заготовке сохранились следы металлической пилы (распилы разделяли голову миксоморфного существа от основного блока) и зубила (по всей поверхности камня) ( Манылов , 1975. С. 211). Аналогичная техника обработки мрамора с использованием плоского зубила применялась при создании многочисленных рельефов Персеполя ( Roaf , 1983. P. 3; Sweek, Simpson , 2009. Р. 86). Не менее важным является наличие отверстия в нижней части блока заготовки – по всей видимости, оно предназначалось

Рис. 1. Архитектурные детали из Султануиздага (по: Манылов , 1975)

1 – незавершенная капитель; 2 – два барабана колонн для металлического или деревянного штыря, скрепляющего капитель с верхним барабаном и фустом колонны. Эта конструкция восходит к древнегреческой технике «анафиросиса», которая скрепляла каменные барабаны колонн с помощью металлических прутьев, вставленных в специальное отверстие. В этой связи следует отметить, что греческая техника «анафиросиса» была адаптирована персами и применялась в архитектуре Ахеменидов начиная с дворцов эпохи Кира II в Пасаргадах (Nylander, 1970. Р. 38, 67–69). Аналогично капителям барабаны колонн (рис. 1, 2) из Султануиздага также имеют углубления прямоугольной формы на торцовой стороне (Манылов, 1975. С. 211) для скрепления барабанов между собой штырями, что указывает на схожесть конструкции крепления колонны, относящейся к греко-персидским строительным традициям VI–V вв. до н. э. В результате незавершенная капитель предоставляет ценный материал по технике обработки камня и конструктивным особенностям, находящим параллели в ахеменидской архитектуре и монументальной скульптуре.

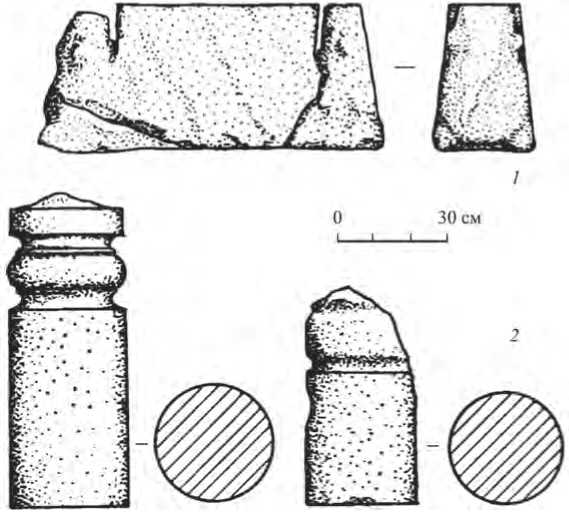

Наиболее хорошо сохранившаяся капитель (98 × 40 × 25 см) состоит из двух сросшихся миксоморфных фигур человеко-барана, на спинах которых покоится прямоугольный блок (рис. 2). Фантастические существа выполнены без детальной трактовки черт. Обе фигуры изображены с согнутыми ногами. Примечательно, что аналогичная поза распространена в капителях с протомами быков и человеко-быков (возможно, гопатшахов – мифических существ с телом быка

Рис. 2. Мраморная капитель из Султануиздага (Каракалпакский государственный краеведческий музей, Узбекистан)

и торсом человека, упоминающихся в Авесте) из дворцов Персеполя (Schmidt, 1953. Р. 127, 112, 113). При этом капитель из Султануиздага лишена каких-либо орнаментальных мотивов, что может указывать как на упрощение исходных богато декорированных образцов из Персеполя, так и на ее незавершенность. У одной из фигур отбита голова; по-видимому, это произошло в процессе обработки камня (Манылов, 1975. С. 210). Вторая фигура представляет изображение мужской головы с бараньими закрученными рогами, их полусферическая форма завершается на уровне виска острым концом. По всей видимости, бараньи рога не являются частью головного убора фигуры, а непосредственно соединяются с головой миксоморфного существа (Пугаченкова, 1971. С. 239). Его удлиненное лицо с острым узким подбородком выполнено довольно плос-костно и обобщенно. Над низким лбом виден обод головного убора, который обнаруживает определенное сходство с трактовкой нижней части тиары го-патшаха из капителей колонн трипилона в Персеполе (Schmidt, 1953. Р. 113). Вполне возможно, что редуцированная форма головного убора обусловлена конструктивными задачами капители, связанными с созданием плоской опорной поверхности для балок перекрытия. Надбровные дуги фантастического существа выделены полукруглыми бороздками. Овалы глаз остались непрора-ботанными. Надбровные дуги переходят в прямой нос, под которым высечен небольшой выпуклый участок, вероятно изображающий усы (Манылов, 1975. С. 210). Фронтальные части капителей имеют вытянутую трапециевидную форму за счет нижней части фигур с согнутыми ногами. Их общие пропорции обнаруживают поразительное сходство с вышеупомянутыми капителями из трипилона в Персеполе. Несмотря на разницу в размерах (столичный образец вдвое больше: 200 × 100 × 55 см), система пропорционирования капители с протомой человеко-быка из Персеполя близка памятнику Султануиздага, где длина капители больше высоты в два раза, а ее ширина вдвое меньше высоты. Подобные параллели не случайны, поскольку такая архитектурная деталь, как капитель, всегда согласуется с особенностями конструкции постройки, ее пропорции должны соответствовать главной функции – служить точкой опоры, распределяющей тяжесть кровли. Судя по относительно небольшому диаметру барабанов колон (32 см), постройка, для которой были изготовлены эти архитектурные детали, имела деревянную кровлю. Что касается боковых частей капители, то они примечательны в первую очередь наличием задних частей фигур животных и большого прямоугольного блока на их спинах. Действительно, обе миксоморфные фигуры на капители из Султануиздага являются не просто протомами, а полноценными изображениями туловищ животных с задними конечностями. Эта особенность может быть отчасти объяснена провинциальной вариацией исходного классического образца V в. до н. э. из дворцов Персеполя или же намеренным изображением целой фигуры, обусловленным особым символическим подтекстом образа. Вероятно, мастера-камнетесы, выполнившие капитель из Султануиздага, были знакомы с памятниками официального искусства Ахеменидов в Сузах и Персеполе, их образным решением и системой пропорций, на которую они ориентировались при создании данных архитектурных деталей. По своей стилистике капители из Султануиздага относятся к провинциальным образцам классического зодчества Ахеменидов V в. до н. э.

Что касается прямоугольного блока (20 × 55 см) на спинах миксоморфных фигур, то, по-видимому, его наличие продиктовано конструктивными особенностями и ролью капители в общем архитектурном решении постройки. В классических зооморфных капителях эпохи Ахеменидов между протомами всегда остается пространство для поперечной балки – т. н. «седло», глубина которого зависит от разницы высоты голов и спин зооморфных протом (Schmidt, 1953. Р. 68, 260). В случае с капителями из Султануиздага «седло» заменено профилированным блоком камня. Вполне возможно, что данное решение обусловлено особенностями стоечно-балочной конструкции постройки, в которой поперечная балка могла опираться не на капитель, а на продольную балку, покоившуюся на прямоугольном блоке и головах фантастических существ. В этой связи примечательно, что в недостроенном дворце крепости Калалы-гыр 1 эпохи Ахеме-нидов также используется стоечно-балочная конструкция с деревянными колонами и капителями, которые оформлены протомами грифонов персепольского типа (Толстов, 1962. С. 112). К сожалению, капители из Калалы-гыр 1 не сохранились, кроме формы для отливки протомы из алебастра, поэтому крайне трудно судить об их конструктивном решении. При этом показательна разница в материалах калалыгырских капителей (алебастр или глина на деревянной основе) (Рапопорт и др., 2000. С. 31. Илл. 7) и архитектурных деталей (мрамор) из Сул-тануиздага, что может указывать на более высокий статус заказчика постройки, для которой они предназначались. Наличие прямоугольного блока следует рассматривать исключительно как конструктивную особенность этих архитектурных деталей. Не менее важным является проблема определения расположения капителей и барабанов колонн из Султануиздага в постройке, для которой они были выполнены. На основе сопоставления с дворцом в Калалы-гыр 1 наиболее вероятное месторасположение мраморных колонн связано с внутренним пространством постройки. Судя по общему количеству найденных блоков капителей (всего три) (Манылов, 1975. С. 211), они должны были украшать парадный четырех- или шестиколонный зал.

Особый интерес представляет фантастическое существо, украшавшее капители. Вероятно, миксоморфный образ человеко-барана связан не только с местной мифологической традицией Хорезма (Пугаченкова, 1971. С. 239), но и общеиранскими авестийскими верованиями. По всей вероятности, это фантастическое существо изображает хварн (фарн), воплощающий в зороастрийской традиции удачу и царскую власть (Рапопорт и др., 2000. С. 31, 32). Значение хварны для верований древних хорезмийцев подробно рассмотрено в монографии Б. А. Литвинского (Литвинский, 1968) и статье Ю. А. Рапопорта (Рапопорт, 1977). В контексте атрибуции и датировки капителей из Султануиздага коснемся наиболее значимых для нашей темы проблем. Одна из главных – проблема образа барана как ипостаси хварны. Впервые в зороастрийских текстах баран, олицетворяющий хварну, появляется достаточно поздно – в пехлевийском сказании «Kar-Namag i Ardashir i Рabagan» эпохи Сасанидов (III–VII вв. н. э.) (Литвин ский, 1968. С. 55, 56). В более ранних младоавестийских текстах Яшт (середина I тыс. до н. э.) воплощением хварны выступает огонь (Yt. 10, 127) или птица Варагн (Yt. 19, 34–38) (Рапопорт, 1977. С. 65). Однако отсутствие упоминаний барана как ипостаси хварны в младоавестийских источниках не может служить аргументом в пользу более поздней датировки капителей из Султануиз-дага. Дело в том, что большая часть древнего текста Авесты не дошла до наших дней. Вполне вероятно, что в эпоху Ахеменидов (VI–IV вв. до н. э.) уже существовало развитое представление о хварне и ее воплощении в образе барана, которое было зафиксировано лишь в позднейшем пехлевийском сказании или же в несохранившемся младоавестийском тексте (Литвинский, 1968. С. 57, 58). Еще одна важная проблема связана с миксоморфной природой образа из капители Султануиздага, который соединяет туловище барана и человеческую голову. Это можно объяснить наслоением авестийской традиции (в том числе древнейшего тотемистического пласта Авесты) (Толстов, 1948. С. 301–303) на местные хорезмийские верования и мифологию, что привело к созданию этого синкретического образа. Хорезмийский человеко-баран находит некоторые параллели с иранским образом гопатшаха (человеко-быка), который, в свою очередь, восходит к ассирийским аладламму (крылатым быкам или львам с человеческой головой) (The Assyrian Dictionary… Р. 286, 287). Примечательно, что иранский образ гопатшаха встречается в памятниках глиптики (Берзина, 2000. С. 19–23) и керамики Хорезма (Калалы-гыр 2. С. 220–223) периода IV–III вв. до н. э. Иранский гопатшах мог оказать влияние на сложение иконографии миксоморфного образа человеко-барана в изобразительном искусстве древнего Хорезма. По нашему мнению, ключевое значение в формировании данного иконографического типа имеет местные мифологические представления древних хорезмийцев, на основе которых произошел симбиоз традиций, приведший к созданию образа человеко-барана. Таким образом, миксофорные фигуры на капителях из Султа-нуиздага напрямую связаны с авестийским представлением о хварне – символе царской удачи и земного благополучия (Рапопорт, 1977. С. 65), который через призму местной мифологии и древнеиранских верований воплотился в виде человеко-барана. Вполне вероятно, что капители с таким содержательным образом украшали наиболее репрезентативные части постройки – парадные колонные залы – или же в качестве апотропея оформляли входные фасады-портики.

Для атрибуции капителей из Султануиздага эпохой Ахеменидов, помимо стилистического анализа, следует сопоставить эти архитектурные детали с памятниками кушанского периода. Наиболее показателен в этом отношении материал Бактрии I–IV вв. н. э., поскольку в памятниках этого времени на территории Хорезма (Аяз-Кала, Гуяркала) не сохранились эти архитектурные детали. Большинство капителей кушанского времени обнаруживают явные черты влияния эллинистической архитектуры как в части декора, так и в конструктивном решении капителей ( Ставиский , 1972. С. 44–48). Наследуя традиции греко-бактрийского искусства, кушанские памятники обладают общей характерной особенностью – следованием образцам коринфского ордера и делением декорации капителей на два пояса (особенно в позднекушанский период, Там же). Самым распространенным мотивом орнамента капителей этого периода является листва аканфа и ее различные вариации – от отдельных крупных листьев (Шахринау, Термез) до пышных пучков (Кара-тепе, Сурх-Котал). Фигуративные композиции в кушанских капителях представлены различными изображениями грифонов, львов, лежащих быков, полуфигур в античных одеждах ( Вязьмитина , 1945. С. 29), персонажей и символов из буддийской культуры ( Rowland , 1953. Р. 46). Под влиянием индийского искусства Гандхары ряд кушанских капителей (Кара-тепе, Шам-кала) обладает выраженной центрической композицией, которая основана на геральдической схеме с изображением по центру животного в фас и двух боковых лежащих зооморфных фигур ( Ставиский , 1972. С. 49). Как правило, эта композиция содержит в себе мотив терзания хищником двух лежащих быков (реже грифонов), который был распространен в месопотамском искусстве I тыс. до н. э. Конструктивное решение кушанских капителей не подразумевает какое-либо членение камня распилами, он представляет собой единый монолитный блок с декоративной композицией, на который опираются балки перекрытия. Показательно, что большинство найденных капителей кушанского периода в Бактрии украшали не свободно стоящие колоны (в основном из дерева), а пилястры. Принимая во внимание все эти особенности, важно отметить, что капители из Султануиздага принципиально отличаются от кушанских образцов как в части конструкции (распилы непосредственно в блоке камня; крепление металлическими штырями с каменным барабаном колонны), так и в декорации (отсутствие двухъярусного членения и эллинистических черт, таких как орнаментальная листва аканфа). В результате сравнение архитектурных деталей из Султануиздага с известными на сегодняшний день капителями кушанского периода обнаруживает серьезные различия, не позволяющие атрибутировать найденные хорезмийские памятники кушанским периодом.

Анализ стилистических, конструктивных особенностей капителей из Султа-нуиздага дает основание полагать, что данные архитектурные детали были выполнены в эпоху Ахеменидов. При всей уникальности этих памятников их древнеперсидское происхождение кажется нам наиболее вероятным. Что касается датировки капителей, то, вероятно, они были изготовлены в конце VI – начале IV в. до н. э., именно в этот промежуток времени Хорезм находился в составе ахеменидской империи (Рапопорт и др., 2000. С. 30–33). То обстоятельство, что архитектурные детали были оставлены неподалеку от места добычи камня, служит ценной информацией для более конкретной датировки этих памятников. По всей вероятности, каменные капители и барабаны колонн предназначались для дворца персидского сатрапа, который возводился, по-видимому, в конце V в. до н. э., незадолго до выхода Хорезма из-под власти Ахеменидов. После изменения политической ситуации в этом регионе строительство сатрапского дворца оказалось нецелесообразным и было остановлено аналогично памятникам крепости Калалы-гыр 1 (Полевые исследования… С. 141–143). На основании этих данных, архитектурные детали из Султануиздага следует датировать рубежом V–IV вв. до н. э. Судя по особенности обработки мраморных блоков и композиции капителей, мастерам-камнетесам была известна как техника изготовления, так и художественное решение архитектурных деталей официальных памятников Ахеменидов в Пасаргадах, Сузах и Персеполе. Возможно, вместе с местными мастерами над мраморными блоками трудились и приглашенные из центра империи камнетесы. Миксоморфные образы человеко-баранов из капителей Султануиздага связаны, скорее всего, с авестийскими представлениями о хварне и местными хорезмийскими верованиями. Подобный синтез культур весьма характерен для огромной империи Ахеменидов, в которой происходили активные процессы взаимовлияния локальных художественных традиций различных народов и официального искусства персов. К числу провинциальных памятников Ахеменидов конца V – начала IV в. до н. э. в восточных сатрапиях можно отнести и хорезмийские капители с миксоморфными образами человеко-баранов.

Таким образом, исследование проблемы атрибуции, датировки и стилистики архитектурных деталей из Султануиздага позволяет по-новому взглянуть на материал художественной культуры древнего Хорезма эпохи Ахеменидов. Древнеперсидское происхождение капителей актуализирует вопросы, связанные с архитектурной постройкой, для которой они предназначались, степенью участия в их создании местных и приглашенных мастеров, а также влиянием столичных памятников дворцового зодчества Ахеменидов на строительную традицию Хорезма середины I тыс. до н. э. Капители из Султануиздага являются знаковыми находками для данного региона, которые свидетельствуют о серьезных культурных связях ахеменидского Ирана и древнего Хорезма.

Список литературы Архитектурные детали из Султануиздага. К проблеме атрибуции, датировки и стилистики капителей

- Берзина С. Я., 2000. Керамическая печать из Самарканда//Средняя Азия: археология, история, культура: материалы междунар. конф., посвящ. 50-летию науч. деят. Г. В. Шишкиной. М. С. 19-25.

- Виноградов А. В., Лопатин С. В., Мамедов Э. Д., 1965. Кызылкумская бирюза (из истории добычи и обработки)//Советская этнография. № 2. С. 114-134.

- Вязьмитина М. И., 1945. Раскопки на городище Айртам//Термезская археологическая комплексная экспедиция. Т. 2: Годы 1937 и 1938. Ташкент: Фан. С. 23-34.

- Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-II вв. до н. э./Под ред. Б. И. Вайнберг. М.: Восточная литература, 2004. 286 с.

- Литвинский Б. А., 1968. Кангюйско-сарматский фарн (к историко-культурным связям племён Южной России и Средней Азии). Душанбе: Дониш. 120 с.

- Манылов Ю. П., 1973. Археологические памятники Султануиздага эпохи античности и средневековья. (Археолого-топографическое исследование Султаниздага): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. 20 с.

- Манылов Ю. П., 1975. Мраморные архитектурные детали из Султануиздага//СА. № 3. С. 210-213.

- Пугаченкова Г. А., 1971. Зодчество Средней Азии и Ирана в исторических связях//История Иранского государства и культуры: К 2500-летию Иранского государства. М.: Наука. С. 237-240.

- Рапопорт Ю. А., 1977. Космогонический сюжет на хорезмийских сосудах//Средняя Азия в древности и средневековье. История и культура. М.: Наука. С. 58-71.

- Рапопорт Ю. А., 1993. Загородные дворцы и храмы Топрак-Калы//ВДИ. № 4. С. 161-187.

- Рапопорт Ю. А., Неразик Е. Е., Левина Л. М., 2000. В низовьях Окса и Яксарта. Образы древнего Приаралья. М.: Индрик. 207 с.

- Ставиский Б. Я., 1971. Средняя Азия и ахеменидский Иран//История Иранского государства и культуры: К 2500-летию Иранского государства. М.: Наука. С. 155-164.

- Ставиский Б. Я., 1972. Капители древней Бактрии//СА. № 2. С. 41-50.

- Толстов С. П., 1948. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М.: 16-я тип. треста «Полиграфкнига». 352 с.

- Толстов С. П., 1962. По древним дельтам Окса и Яксарта. М.: Восточная литература. 322 с.

- Nylander C., 1970. Ionians in Pasargadae. Studies in Old Persian Architecture. Uppsala: Universitetsbibliotek. 176 p.

- Roaf M., 1983. Sculptures and sculptors at Persepolis//Iran. Vol. 21. 164 p.

- Rowland B., 1953. The art and architecture of India. Buddhist. Hindu. Jain. London: Penguin Books Ltd. 288 p. (The Pelican History of Art.)

- Schmidt E. F., 1953. Persepolis I: Structures, Reliefs, Inscriptions. Chicago: University of Chicago Press. 297 p., 123 fig., 205 pl.

- Sweek T., Simpson St. J., 2009. An unfinished Achaemenid sculpture from Persepolis//The British Museum. Technical Research Bulletin. Vol. III. P. 83-88.

- The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Vol. 1/Eds.: I. J. Gelb, B. Landsberger, A. L. Oppenheim, E. Reiner. Chicago: Oriental Institute, 1964. 392 p.