Архитектурные особенности кургана Усатово I-4

Автор: Потемкина Т.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпоха бронзы. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 225, 2011 года.

Бесплатный доступ

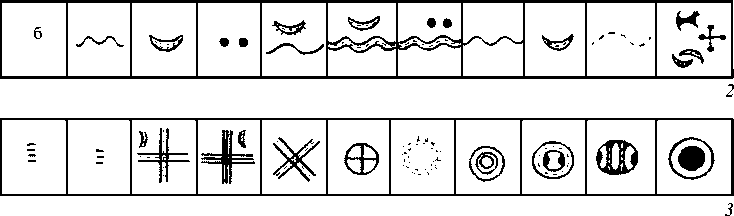

В статье рассматривается архитектурная структура кургана Усатово I-4 в отношении различных интерпретаций его семантики (рис.1, I-III). Автор рисует археоастрономические данные, которые не согласуются с реконструкцией курганных и каменных конструкций как стилизованное изображение лягушки (рис.1, I, II). Автор доказывает, что архитектура каменного круга соответствует основным моментам солнечного и лунного циклов. Структура включает в себя шесть солнечных и шесть лунных направлений, ориентации, указывающие на север и юг, отмечающие суточные и сезонные изменения в небесных телах (рис. 2, I). Эти данные свидетельствуют о том, что население Усатово практиковало солнечные и лунные культы. Некоторые космогонические идеи также подтверждаются окрашенным украшением чаши, интерпретируемой как лунный ежемесячный календарь (рис.2, II, 4). Соответственно, архитектурная структура кургана Усатово I-4 отражает погребальные и ритуальные практики и календарные традиции населения раннего бронзового века в Северной Понтийской зоне.

Ранний бронзовый век, северное причерноморье, усатовская культура, курган, архитектурные особенности, ритуал, археоастрономия, календарный цикл

Короткий адрес: https://sciup.org/14328436

IDR: 14328436

Текст научной статьи Архитектурные особенности кургана Усатово I-4

Погребальный обряд является одним из наиболее информативных источников при воссоздании мировоззренческих представлений населения прошлых эпох. Он отражает складывавшуюся веками целостную систему взглядов, связанных как с религиозными воззрениями, так и с социально-политической структурой породившего их общества.

Привлечение данных археоастрономии при исследовании курганов, включающих в очерченное пространство наряду с погребениями культовые комплексы, рвы, столбы, менгиры, каменные стелы и выкладки, земляные валы, значительно расширяет возможности интерпретации артефактов. Результаты архео-астрономических исследований позволяют говорить о том, что уже самые ранние степные курганные захоронения начиная с предъямного времени являли собой в понимании их создателей конкретную модель Мира и сооружались в соответствии с этими представлениями. Многие курганные комплексы имели строго организованную в соответствии с горизонтальной, вертикальной и горизонтальновертикальной проекциями Вселенной пространственную структуру. В мировоззренческой логике ей придавалось весьма сложное и сущностное мифолого-ритуальное и космологическое содержание. Особенно наглядно это демонстрируют курганы, где под насыпями обнаружены культовые комплексы со столбовыми конструкциями и разного рода каменными сооружениями ( Потемкина , 2004. С. 214–250; 2005. С. 188–199; Потемкина, Иванова , 2005. С. 145–162).

К их числу относятся и курганы Усатово I-4, I-12, II-2. Некоторые исследователи данных курганов, пытаясь объяснить ритуальное и мифологическое содержание выявленных в процессе археологических раскопок достаточно сложных и нестандартных архитектурных особенностей наземных конструкций, высказали точку зрения о зооморфности курганных насыпей и каменных крепид. Так, форма насыпи и выкладки камней кромлеха кургана Усатово I-4 была определена как стилизованное зооморфное изображение, сходное с жабой или лягушкой (Петренко, 1983. С. 28, 29. Рис. 2, 1). Конфигурация кромлеха кургана Усатово I-12 сопоставляется со скульптурным изображением головы существа с антропо-зооморфными чертами, а форма каменного заклада над основным погребением – с головой безрогого быка (Субботин, Петренко, 1986. С. 31–33. Рис. 1, 1, 3, 6, 7, 9). Насыпь кургана Усатово I-7 по цветовому соотношению слагающего ее грунта, как считает В.Г. Петренко, имеет форму серпа Луны, а насыпь и примыкающая к ней крепида кургана I-8 составляют фигуру черепахи (Петренко, 1983. С. 29, 30. Рис. 1, 2; 2, 2, 3).

Идеи об антропоморфности и зооморфности насыпей и других курганных сооружений эпохи энеолита и бронзового века Северного Причерноморья высказывались также в ряде других работ ( Андросов, Мельник , 1991. С. 35–50; Ковалева, Шалобудов , 1994. С. 106). Основная часть опубликованных сведений о так называемых фигурных курганах представлена в монографии Ю. А. Шилова (1995. С. 572–607). К сожалению, в подавляющем большинстве случаев выводы о зооморфной и антропоморфной форме курганных сооружений не основаны на глубоком анализе археологических материалов и не имеют четкой системы доказательств. Приводимые в публикациях планы фигурных курганов и погребений слишком схематичны, чтобы иметь возможность дополнительно и с других позиций проанализировать представленный материал ( Шилов , 1995. Рис. 13–20, 28, 38, 44, 48, 49, 54).

Детальный анализ планировки и архитектуры курганов Усатово I-4, I-12, II-2 с учетом специфики погребального обряда и особенностей инвентаря, с привлечением данных археоастрономии, мифологии и других смежных научных направлений, не выявляет отмеченных зооморфных форм курганов. Полученные данные свидетельствуют о более многообразной и сложной информации, заложенной создателями рассматриваемых погребальных комплексов в их конструктивные особенности. Курганы являлись сакральным пространством, с определенным внутренним структурированием, ориентацией объектов в соответствии со значимыми солнечными и лунными азимутами, опосредованно отражающими представления о строении Мира и соответствующую им систему верований, ритуалов и календарно-обрядовой практики. В данной публикации эта проблема рассматривается на примере кургана Усатово I-4.

Результаты исследования данного памятника не опубликованы в полной мере. Раскопки кургана были начаты в 1929 г. М.Ф. Болтенко и закончены в 1937 г. В. И. Селиновым и Е. Ф. Лагодовской. Данные о результатах раскопок кургана впервые были представлены в монографии Э. Ф. Патоковой (1979. С. 49–51. Рис. 20, 1 – 4, 8 ). Автор приводит краткое описание погребальных комплексов и единичные рисунки находок. Общий план кургана и планы погребений в монографии отсутствуют.

В 1983 г. В. Г. Петренко опубликовал план кромлеха этого кургана на предмет его семантической значимости. Но на план не были нанесены погребения и другие объекты внутри каменной конструкции под насыпью кургана (рис. 1, I), о которых сообщает в своей монографии Э. Ф. Патокова. Ничего не сказано в публикации и о характере погребальных комплексов кургана (Петренко, 1983. С. 23–29).

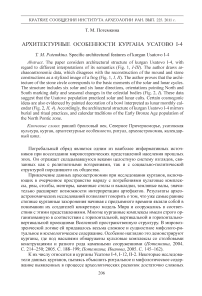

Рис. 1. Курган Усатово I-4

I – план кургана ( Петренко , 1983. С. 25. Рис. 1, 1); II – схематическая реконструкция кургана (Там же. С. 26. Рис. 2, 2); III – план кургана с условным обозначением погребений № 1–4 по: Патокова , 1979. С. 49, 50 ( 1 – бронзовый кинжал; 2 – сосуды; 3 – череп человека; 4 – череп человека (?);

А, В, С – дугообразные кладки)

Учитывая имеющиеся расхождения в освещении материалов рассматриваемого кургана, есть необходимость специально остановиться на основных результатах его раскопок, известных по опубликованным данным. Это важно не только для полноты и обоснованности характеристики архитектурных особен- ностей кургана, но и для возможности корректного привлечения данных археоастрономии при реконструкции его пространственной организации.

Курган Усатово I-4 имел насыпь высотой 1,24 м и диаметром 20 м. По одним данным, в центре кургана под насыпью над основным погребением обнаружено куполообразное полусферического типа сплошное перекрытие-заклад, которое покоилось на насыпанном слое чернозема ( Патокова , 1979. С. 49). По другим – сооружения кургана состояли из каменного кромлеха и грунтовой насыпи, которая первоначально находилась внутри кромлеха ( Петренко , 1983. С. 27. Рис. 1, 1 ). Кромлех, окружавший насыпь, отличался заметным своеобразием, не характерным для курганов Усатово. Он был двойным, состоящим из двух концентрических каменных колец. С запада – юго-запада в двух местах кольца кромлеха соединялись, образуя проход (рис. 1, I, III ). Края прохода с каждой стороны были оформлены в виде двух кольцеобразных выкладок. Каждая пара состояла из большой и маленькой кладки, размещенных друг за другом в одинаковой последовательности: по краям большая, за ней – меньшая. По данным раскопок, в древности в меньших кольцевых выкладках находилось по сосуду ( Петренко , 1983. С. 27).

Внутреннее кольцо кромлеха было сплошным и имело разрыв только на месте прохода с юго-западной стороны (рис. 1, I, III ). Во внешнем кольце, кроме западного направления, имелись пропуски в кладке камня еще в пяти местах. В юго-восточном секторе кромлеха, между внутренним и внешним кольцами, находился череп человека. Согласно данным Э. Ф. Патоковой (1979. С. 50), в пределах внутренней площадки кромлеха обнаружены четыре погребения.

Как уже отмечалось выше, план кургана в монографии Э. Ф. Патоковой отсутствует. Имеется лишь краткое описание погребений, которое приводится ниже. Напротив, план кромлеха имеется в публикации В. Г. Петренко, но здесь отсутствуют даже упоминания о наличии погребений внутри кромлеха. Автор данной статьи взяла на себя смелость, основываясь на опубликованных материалах кургана ( Патокова , 1979. С. 50, 51; Петренко , 1983. С. 26–2 9), в самой общей форме восстановить возможную схему плана кургана Усатово I-4 (рис. 1, II ).

Ниже приводится краткое описание погребений кургана по Э. Ф. Патоко-вой.

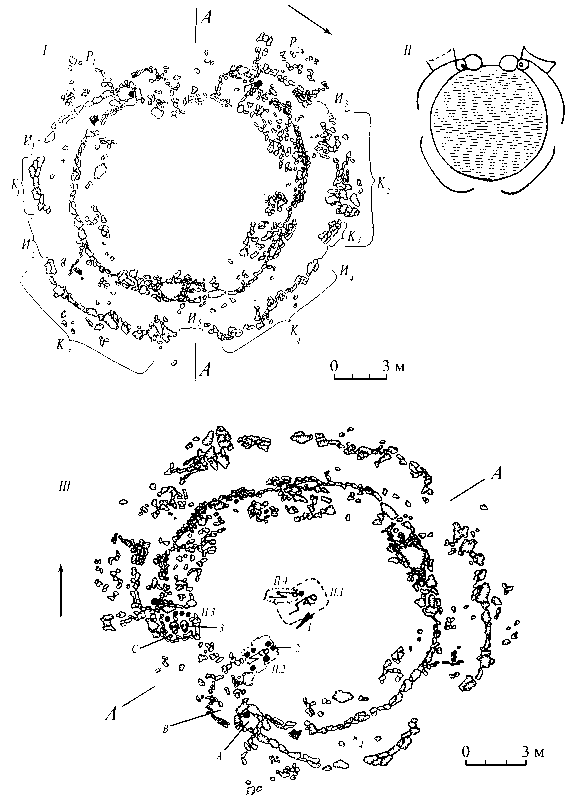

Основное погребение 1 находилось в центре кургана, в прямоугольной яме (2,3 × 1,8 × 0,6 м), ориентированной с северо-востока на юго-запад. По краям ямы сохранились следы деревянной облицовки стен, на дне – остатки деревянного настила ( Патокова , 1979. С. 51. Рис. 20, 1 ). Умерший был погребен в скорченном положении на левом боку, головой на северо-восток (рис. 1, III ). При расчистке костяка встречались кусочки охры. У края ямы был обнаружен кинжал из мышьяковистой бронзы (рис. 2, II, 1 ).

Рядом с основным погребением под закладом на уровне камней кромлеха обнаружено поверхностное погребение 4 , в скорченном положении на боку, головой на восток, перекрытое известняковой плитой. У изголовья погребенного находились раздавленный сосуд, янтарная бусина, остатки пережженных костей, пепел и кучка охры; около таза – медное колечко (рис. 2, II, 2 ).

С, С

Рис. 2. Курган Усатово I-4

I – план кромлеха ( Петренко , 1983. Рис. 1, 2 ) с обозначением предполагаемого места расположения погребений № 1–4 ( Патокова , 1979. С. 49, 50) и астрономическими ориентирами (Потемкина): 1 – очертания могильных ям; 2 – погребения на уровне камней кромлеха, перекрытые каменными плитами; 3 – сосуды; 4 – череп человека (?); 5 – солнечные азимуты; 6 – лунные азимуты; 7 – истинный Север; II – погребальный инвентарь из кургана ( Патокова , 1979. С 51. Рис. 20, 1–4, 8 ):

1 – бронзовый кинжал; 2 – янтарная бусина; 3–5 – сосуды

В юго-западном секторе под двумя большими плитами было расположено погребение 2. Умерший захоронен в скорченном положении, на левом боку, головой на северо-восток (рис. 1, III ). С погребенным найдены шесть сосудов и две костяные бусины. Один из сосудов – расписная чаша из отмученной глины – стоял против груди. Чаша полусферической формы, со слегка загнутыми внутрь краями (Там же. Рис. 20, 3 ). Орнамент нанесен черной краской и, по нашему мнению, несет большую семантическую нагрузку, связанную с космогоническими представлениями усатовского населения (рис. 2, II, 4 ). Этот вопрос подробнее будет рассмотрен ниже. Остальные пять сосудов из глины с примесью толченой ракушки не сохранились.

Погребение 3 , если судить по описанию Э. Ф. Патоковой (1979. С. 50, 51. Рис. 20, 2, 4 ), обнаружено в пределах кольцевой выкладки у северного края западного прохода в кромлехе (рис. 1, III ). Под каменной выкладкой в прямоугольной яме размерами 0,1×0,5 м, глубиной 1,5 м найдены два детских черепа, четыре сосуда и три костяных изделия. Сохранилась только амфора из отмученной глины и миниатюрная чашечка с примесью толченых раковин в глине (рис. 2, 3, 5 ). Условия и характер этого захоронения позволяют считать его культовым комплексом (жертвенным).

Уже первые исследователи кургана Усатово I-4 обращали внимание на необычную форму кромлеха и указывали на культовое назначение архитектуры сооружения и его солярную символику, связанную с почитанием солнца и небосвода ( Мещанинов , 1930. С. 20; Лагодовська , 1947. С. 49, 50). Однако в пользу этого предположения не были приведены весомые доказательства.

Значительно позже, в 1980-е гг., обращаясь вновь к материалам этого кургана, В. Г. Петренко не счел возможным поддержать данную точку зрения, а высказал свою версию относительно архитектурных особенностей кургана. По его заключению, расположение камней кромлеха и насыпь образовывали стилизованное зооморфное изображение, сходное с жабой или лягушкой (рис. 1, II ). Основанием для такого вывода послужил схематический силуэт первоначальной формы каменных сооружений кургана, который помог исследователю «более целостно воспринимать особенности и контур конструкций» ( Петренко , 1983. С. 28, 29. Рис. 2, 1 ).

Несмотря на дискуссионность вывода о зооморфной форме кромлеха кургана Усатово I-4, публикация В. Г. Петренко выгодно отличается от других работ этого плана прежде всего тем, что автор дает четкий и хорошо выполненный план кромлеха и, что еще более важно, впервые публикует его (рис. 1, I ). В статье также подробно рассмотрены общая архитектура кромлеха и ее детали. Основным результатом этого анализа можно считать то, что автор обоснованно определил основную ось кургана и кромлеха по линии северо-восток – юго-запад, указав при этом, что размещение архитектурных элементов сооружений в горизонтальной плоскости на оси юго-запад – северо-восток является основной конструктивной особенностью большинства подкурганных сооружений Усатово (Там же. С. 27), что подтверждается другими методами исследования курганов.

Привлечение данных астрономии для изучения архитектурных особенностей кромлеха Усатово I-4 позволяет получить дополнительную информацию о пространственной и временной организации сооружений этого кургана. В дан- ном случае была использована та же методика работы с планом кромлеха, что и для других курганов эпохи энеолита и ранней бронзы Северного Причерноморья (Потемкина, 2004. С. 214–217; 2005. С. 188–198). Первоначально были выяснены географические координаты памятника (с. ш. – 46, 5º, долгота – 30,6°) и магнитное склонение (+3º) для данной местности. В соответствии с этими данными были рассчитаны, согласно имеющимся астрономическим вычислениям (Потемкина, Юревич, 1998. С. 46, 47. Табл. 1; 4), значимые солнечные и лунные азимуты для широты расположения памятника на 2000 г. до н. э.

Полученные точные азимуты были наложены на опубликованный план кромлеха (рис. 1, 1 ) относительно центральной точки его внутреннего кольца, которая была условно принята за центр наблюдения (рис. 2, I ). Магнитное склонение при этом не было учтено, поскольку мы располагаем не полным планом вскрытой площади кургана с расположением погребений и других сооружений внутри кромлеха, а лишь планом кромлеха, т. е. части его конструкции. В этом случае осложняется возможность привязки к конкретным объектам кургана значимых астрономических ориентиров. К тому же на месте расположения кургана угол отклонения магнитной стрелки от географического меридиана сравнительно невелик – +3º. Возможные в этом случае незначительные расхождения между рассчитанными и реальными азимутами принципиально не меняют реальной картины ориентации объектов, получивших отражение в археологическом материале.

Использование данных археоастрономии при анализе планировки каменных сооружений кургана Усатово I-4 свидетельствует, что архитектура кромлеха в целом и отдельные ее детали согласуются с азимутами важных солнечных и лунных дат, а также с выявленными следами обрядности, связанными с этими датами. Прежде всего это относится к центральной осевой линии, являющейся осью симметрии всего сооружения, ориентация которой совпадает с азимутом восхода Солнца в период летнего солнцестояния (53º) и, в противоположном значении, с азимутом захода солнца в период зимнего солнцестояния (235º). Одновременно основная ось проходит через центр прохода в кромлех с юго-западной стороны и через разрыв во внешнем кольце кромлеха в северо-восточном направлении, края которого совпадают с азимутами Высокой (46º) и Низкой (63º) полной Луны в крайних северных позициях, связанных с поворотными точками ее движения (рис. 1, I ; 2, I ).

Если исходить из описания основного погребения 1 (Патокова, 1979. С. 50), то есть все основания предполагать, что оно также располагалось на центральной осевой линии, с ориентацией продольной оси могильной ямы и погребенного в ней в направлении восхода Солнца в период летнего солнцестояния или полной Луны в дни зимнего солнцестояния. Эти направления были маркированы выкладкой из крупных камней во внутреннем кольце и разрывом во внешней кладке кромлеха (рис. 2, I). В данном конкретном случае, при отсутствии плана центрального погребения Усатово I-4, трудно сказать определенно, с каким из этих светил была связана ориентация погребенного в основной могиле. Но достоверно известно, что северо-восточная ориентация как центральных, так и периферийных могильных ям и погребенных в них людей характерна для большинства раскопанных курганов Усатово (Там же. С. 89, 95). По нашим под- счетам, из одиннадцати исследованных и опубликованных курганов Усатово I и II, где имеется возможность определить ориентацию основных погребений, в девяти продольная ось центральных могил и погребенные ориентированы на северо-восток, в двух – на восток. На примере планировки других раскопанных курганов могильника можно предполагать, что и периферийное погребение 2, расположенное, согласно описанию Э.Ф. Патоковой, в юго-западном секторе кромлеха, также было привязано к центральной оси (рис. 2, I).

Анализ архитектуры кромлеха кургана Усатово I-4 с точки зрения археоас-трономических данных показывает, что практически все ее особенности, отмеченные В. Г. Петренко как имеющие отношение к схематическому изображению фигуры лягушки ( Петренко , 1983. С. 27–29. Рис. 1, 1 ), имеют непосредственное отношение к фиксации основных солнечных и лунных азимутов для широты расположения памятника (рис. 1, I ; 2, I ).

Так, через центры разрывов во внешнем кольце кромлеха, обозначенных В. Г. Петренко как И2 и И5, проходят азимуты, указывающие на восход Солнца в дни летнего (53º) и зимнего (125º) солнцестояний (рис. 1, I ; 2, I ). Одновременно края этих разрывов фиксируют направления на точки восходов Высокой (46º, 135º) и Низкой (63º, 118º) полной Луны в крайних северных и южных позициях, в которых она оказывается в дни зимнего и летнего солнцестояний один раз за период своего 18,6-летнего цикла ( Климишин , 1985. С. 36–40). Аналогичная ситуация прослежена и во входе в кромлех с юго-западной стороны, и в разрыве внешнего кольца кромлеха в северо-западном направлении (по В. Г. Петренко – И3), где азимуты, указывающие на заход Высокой (314º, 225º) и Низкой (297º, 242º) полной Луны в крайних позициях, также привязаны к разрывам в каменных выкладках (рис. 1, I ; 2, I ). Важно отметить, что линия, ориентированная на заход Солнца в период летнего солнцестояния (307º), как и азимут его восхода в эти дни (53º), проходит через кольцевую выкладку в центре разрыва во внешнем кольце с северо-западной стороны. Эта кольцевая выкладка, наряду с другими, хорошо видимыми на плане кромлеха, не была отмечена в работах исследователей кургана.

Обозначенный В. Г. Петренко разрыв во внешнем кольце (И4) совпадает с направлением на север (рис. 1, I ). Напротив этого разрыва у внутренней стенки кромлеха находятся три небольшие кольцевые выкладки, расположенные в ряд с запада на восток (рис. 2, I ). На линии, указывающей на запад (270°) и соответствующей точке захода Солнца в дни равноденствий, в одном из небольших каменных колец находился сосуд. В схематической фигуре «кургана-лягушки» этот сосуд, наряду с другим в такой же кольцевой выкладке с южной стороны прохода, был интерпретирован В. Г. Петренко (1983. С. 29) как «большие глаза с сосудами-зрачками». На наш взгляд, эти кольцевые выкладки с сосудами являются жертвенниками, что подтверждается присутствием в соседнем каменном кольце культовой ямы, интерпретируемой авторами раскопок как погребение 3 (рис. 1, III )

Культовая яма с двумя детскими черепами и четырьмя сосудами также была расположена в западном направлении по отношению к центру кургана и основному погребению – у северного края западного прохода в кромлех.

Восточное направление, на первый взгляд, не имеет маркировки в конструкции кромлеха. Но на линии, указывающей направление на восход Солнца в дни равноденствий (90º), в выкладках внутреннего и внешнего кольца находятся сравнительно крупные камни. Аналогичная ситуация прослежена также в устройстве крепиды Ревова 3 (Потемкина, 2005. С. 194–196. Рис. 70; 71). В восточном направлении ориентировано также погребение 4, помещенное на уровне древней поверхности в центре кургана рядом с основной могилой (рис. 1, III; 2, II, 2)

Таким образом, данные археоастрономии, привлекаемые для анализа особенностей конструкции кромлеха кургана Усатово I-4, рассматриваемого В. Г. Петренко как стилизованное зооморфное изображение в виде лягушки или жабы ( Петренко , 1983. С. 29. Рис. 2, 1 ), не подтверждают это предположение. Имеется больше оснований для определения конструктивных особенностей кромлеха как своеобразных мет, фиксирующих направления на значимые точки восходов и заходов Солнца и Луны, положенных в основу планировки курганного комплекса и используемых в погребальной и календарной обрядности.

Следовательно, основу структуры очерченного пространства кургана I-4 составляют значимые азимуты Солнца и Луны, фиксирующие суточные и сезонные изменения. Здесь достаточно четко обозначены шесть солнечных и шесть лунных направлений, а также ориентиры на север и юг. Из них четыре направления соответствуют четырем сторонам света: север – юг, восток – запад. Эти данные свидетельствуют, что обрядовая практика усатовского населения была связана как с солнечным, так и с лунным культом.

Значение Луны в верованиях строителей кургана Усатово I-4 подтверждают и другие археологические материалы. Прежде всего это касается расписной чаши из погребения 2, орнамент на внутренней поверхности которой читается как лунный месячный календарь (рис. 2, II, 4 ); аналогии ей имеются среди подобных сосудов других курганов и грунтовых погребений Усатово.

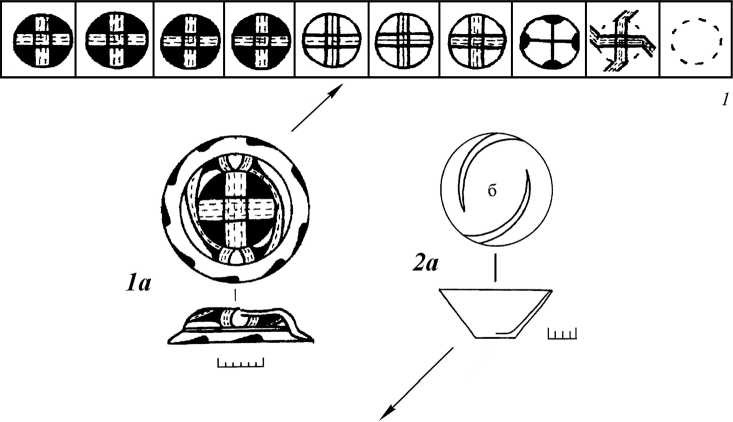

На характеристике расписной чаши следует остановиться подробнее в связи с семантической значимостью ее орнаментации. Схема росписи типична для усатовских расписных чаш. Рисунок по внутренней поверхности состоит из следующих элементов: дно обведено двумя линиями, образующими центральное придонное кольцо, от которого к венчику отходят четыре вертикальных столбца из двух рядов закрашенных треугольников (по пять треугольников в ряду), обращенных друг к другу основаниями (рис. 2, II, 4 ). Столбцы образуют прямоугольный крест и делят внутреннюю поверхность чаши на четыре сектора. В каждом секторе между столбцами от придонного кольца также крестообразно поднимаются полуовалы. По краю венчика с внутренней и внешней стороны расположены висящие закрашенные треугольники. На внутренней поверхности их всего 30: в двух секторах – по 7, в двух других – по 8 треугольников, или по 15 с противоположных сторон венчика.

С наружной стороны сосуда по окружности тулова нанесена полоса из двух линий, которая делит поверхность на две части: верхнюю – с рисунком, и нижнюю – без него. Пространство верхнего пояса также разделено вертикальными линиями на четыре части, внутри которых расположены дуговидные полосы из трех линий. Рисунок на верхнем ярусе внешней поверхности по своему смысловому содержанию продолжает узор росписи внутренней поверхности.

Рисунок на чаше с внутренней стороны, вероятнее всего, символизирует существовавшую в представлениях населения энеолита – ранней бронзы Евразии четырехчленную структуру горизонтального пространства по странам света.

Принцип четырехкратности, как считают исследователи, появляется и утверждается в керамике земледельческих племен энеолита. Узловые знаки орнамента располагались на боках сосудов таким образом, что они смотрели «на все четыре стороны» ( Рыбаков , 1994. С. 48). Ярким примером являются трипольские четырехчастные жертвенники, которые были точно ориентированы своими четырьмя крестовинами по сторонам света. В трипольское время, по мнению Б. А. Рыбакова, уже определились понятия «юг», «север», «восток» и «запад», которые соответствовали полудню, полночи, восходу и заходу. Это признак того, что земные координаты определялись по Солнцу (Там же. С. 49, 210).

Роспись на внешней поверхности чаши могла моделировать представления о трехчастном вертикальном строении Мира, где горизонтальная полоса служила разделителем на нижний и средний миры, а вертикальные столбцы, являясь символом мирового древа или столпа, как бы поддерживали небесный купол, с которым отождествлялась внутренняя поверхность чаши с символизирующим небесный свод узором. Мысль о возможности сопоставления внутренней поверхности расписных усатовских чаш с макетом небесной полусферы (без уточнения символики узора) уже высказывалась исследователями ( Петренко , 1980. С. 98).

О трехчленной вертикальной структуре мира, получившей полное и яркое отражение в трипольском орнаменте, как в раннем прочерченном, так и в позднем расписном, достаточно развернуто писал Б. А. Рыбаков (1994. С. 191–200, 208). Он пришел к выводу, что картина мира, нарисованная трипольскими художниками, отражала сложный комплекс представлений о земле и плодовитости, о небесах, о движении времени, которое становится важным фактором в идеологии земледельцев, ожидающих смены сезонов, дождя, созревания урожая. И все это было выражено в орнаменте, который отражал отношение к миру.

На космологический смысл орнамента чаши может указывать также количество изображенных треугольников по внутреннему краю – общим числом 30, что, вероятно, отображает число дней лунного месяца, разделенных по основным видимым фазам Луны. Два сектора внутреннего края чаши, имеющие по восемь треугольников, вероятнее всего, включали в счет лунного месяца два дня неомении, когда молодая луна практически не заметна на небосводе.

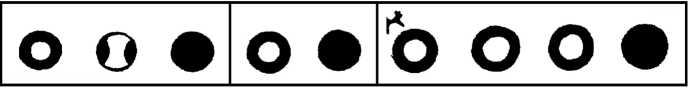

Подобная интерпретация числового ряда треугольников по внутреннему верхнему краю чаши согласуется с известными науке закономерностями движения Луны. Число 30 (30 лунных суток) – усредненное число календарного лунного месяца, близкого к синодическому месяцу в 29,530 лунных суток (от греческого synodos – «соединение»), за время которого происходит возвращение Луны в то же самое видимое с Земли положение относительно Солнца. Синодический месяц явился основой лунного календаря, что, вероятно, связано с тем, что промежуток времени в 29,530 суток хорошо прослеживается с Земли по лунным фазам, т. е. по различным формам видимой части Луны. Считается, что смена фаз Луны была первым астрономическим явлением, на которое обратил внимание первобытный человек ( Цибульский , 1987. С. 12–14; Климишин , 1985. С. 33–35).

Началом синодического месяца принято считать новолуние – первое появление лунного серпа на вечернем небе, которое называется неоменией (греч. neomenia – «новолуние»). Фактически молодой месяц бывает виден с Земли через 2–3 суток после астрономического новолуния. По этой причине число обозначенных лунных суток на древних бытовых и культовых предметах бывает разное – 27, 28, 29, 30, что соответствует продолжительности месяца по лунному календарю при разных способах исчисления времени. Число 27 находит соответствие в сидерическом или звездном месяце – периоде систематического видимого появления Луны в одном и том же месте среди звезд (т. е. обращения Луны вокруг Земли), равном 27,321 суткам; число 28 обозначает количество суток в условном лунном месяце; число 29 соответствует синодическому лунному месяцу из 29,530 суток (см. выше); число 30 – принятому календарному лунному месяцу.

Так как календарные дни, недели, месяцы, годы и т. д. могут состоять только из целых чисел, с древних времен было принято считать в лунном месяце поочередно то 30, то 29 суток (в среднем 29,5 суток).

Указанные особенности древних лунных календарей, получившие отражение в орнаментах на посуде, достаточно убедительно демонстрируют также числовые множества элементов рисунков на расписных чашах из других курганов Уса-тово I и II. Здесь по верхнему краю чаш с внутренней и внешней сторон присутствуют ряды из треугольников, обращенные зубчиками внутрь и вниз, в количестве 28, 29 и 30 единиц ( Патокова , 1979. Рис. 20, 3 ; 22, 5 ; 32, 10). На ряде чаш по верхнему внутреннему краю встречается ряд из 14–16 подобных треугольников, что соответствует числу лунных суток в пределах двух основных фаз растущей Луны – от новолуния до полнолуния (Там же. Рис. 17, 4 ; 19, 4 ; 20, 5 ).

Изображения Луны в различных видимых фазах, в основном молодой и полной, совместно с другими знаками (текущей и падающей воды, змеи, креста, свастики, спирали, собаки и др.) были широко представлены в Буго-Днестровье в орнаментальных схемах на посуде трипольско-кукутеньской культуры, предшествующей усатовской ( Рыбаков , 1965. С. 30; 1994. С. 199; Ткачук, Мельник , 2000. С. 85–91, 132–137, 227; Енциклопедiя… 2004. С. 369, 404, 413–417). Большое число выразительных знаков Луны позволило исследователям высказать предположение, что Луна была основным астральным символом, которому уделяло внимание население трипольско-кукутеньской общности, что, вероятнее всего, было связано с такой функцией знаковой системы, как сохранение и передача информации о времени и пространстве ( Ткачук, Мельник , 2000. С. 227).

Особенно показательны знаки Луны, представленные на сосудах трипольской культуры из пещеры Вертеба у с. Бильче-Золотое в Тернопольской области. Исследователи считают пещеру убежищем, где в силу обстоятельств ее обитатели большое внимание уделяли магическим действиям ( Ткачук , 2005. С. 89). С точки зрения автора данной публикации, все данные свидетельствуют о том, что памятник являлся пещерным святилищем. На фотографии с автографами посетителей пещеры Вертеба в XIX – начале XX в. (Енциклопедiя… 2004. С. 29) достаточно четко просматриваются высеченные на стене пещеры изображения лунных серпов в первой и восьмой фазах – молодой и старой луны (в левом нижнем углу и в центре над современной надписью «XI»), а также знаки в виде волнистых и наклонных дуговидных линий в верхней левой половине снимка.

Если это предположение, сделанное, к сожалению, только на основе фотографии, подтвердится, при условии проверки его исследователями памятника, то пещера Вертеба может пополнить ряд известных в Европе пещер-святилищ эпохи энеолита и ранней бронзы, на стенах которых высечены изображения Луны в различных фазах (Липница и Байлово в Болгарии, Порто Бадиско в Италии, Абри де Баниатихар на Пиренейском полуострове) ( Стойчев , 1998. С. 83– 90. Обр. 62–67). На принадлежность пещеры Вертеба к кругу святилищ может указывать также находка в культурном слое памятника в начале XX в. широко известной костяной пластины в форме головы быка с выбитым на ней изображением женщины (Енциклопедiя… 2004. С. 29).

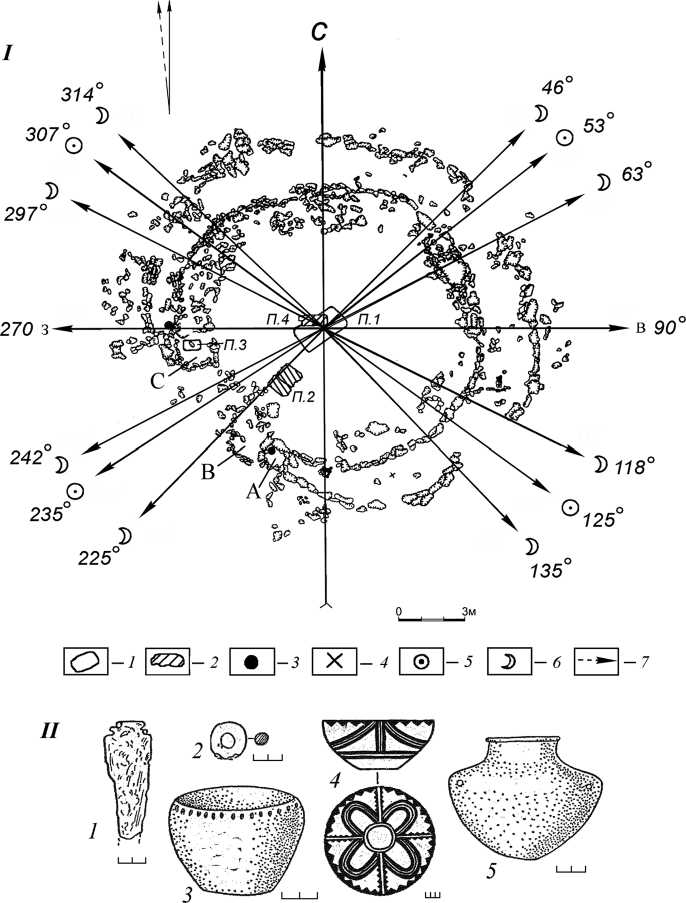

Среди основных элементов орнамента расписной посуды Вертебы I значительное место (3,7% от общего числа знаков) занимают знаки Луны в форме сегментовидных (серповидных) фигур, которые исследователи памятника считают базовыми знаками трипольской знаковой системы ( Ткачук , 2005. С. 90. Табл. 13, 41–56). Это то число знаков, которое можно достоверно считать изображениями молодой и старой Луны (рис. 3, 2 ). Особое внимание трипольско-кукутеньского населения привлекала молодая Луна, когда она только появлялась на небе в виде узкого серпа.

Наряду с серповидными формами на расписной посуде Вертебы I присутствуют в большом числе (18,9% от общего числа) знаки-символы «черный круг», которые исследователи считают изображениями полной Луны. Широко представлены на посуде большинства трипольско-кукутеньских памятников круги, внутри которых часто изображены кресты, полуовалы, сегменты и пр. ( Ткачук, Мельник , 2000. С. 82–91; Ткачук , 2005. С. 89. Табл. 13; Енциклопедiя… 2004. С. 457, 452). Тот факт, что знаки полной Луны встречаются рядом или составляют графему со знаками молодой и старой Луны, вероятнее всего, свидетельствует о том, что таким способом трипольские художники пытались отобразить существующие представления о месячном лунном цикле (рис. 3, 3, 4 ).

Знаки Луны в виде сегментов и кругов в большинстве случаев встречаются на усеченно-конических мисках, в меньшей степени – на сосудах сфероконических форм ( Ткачук , 2005. С. 87, 88. Табл. 2). На миски эти знаки чаще всего наносились рядом со знаками воды и располагались в центре внутренней поверхности (рис. 3, 2, 2а ). Не только серпы и круги, но и крест являлся символом неба, четырех сторон света и четырех основных сторон горизонта ( Рыбаков , 1965. С. 30, 32; 1994. С. 48; Голан , 1994. С. 106, 107). Это, как представляется, подтверждает мысль, высказанную Б.А. Рыбаковым, что трипольские чаши связаны с обрядами моления о воде и предназначены для обращения к небу. По его предположению, роспись также отражала представления о небе, к которому обращались владельцы этих мисок ( Рыбаков , 1994. С. 185).

Выявленная у трипольцев знаковая система свидетельствует, что наблюдаемые положения Луны на горизонте и небосводе, связанные с ее основными фазами, отмечающими видимые с Земли этапы лунного месячного цикла, играли большую роль в мировоззренческих представлениях и практической жизни трипольского населения. Это весьма убедительно свидетельствует о существовании лунного календаря, по которому регулировались все стороны жизни трипольского общества.

Рис. 3. Знаки на сосудах трипольской культуры из пещеры Бильче Золотое Вертебы I 1 – некоторые знаки на крышках грушевидных сосудов; 1а – крышка грушевидного сосуда; 2 – знаки в центре усеченно-конических мисок, расписанных дугами; 2а – усеченно-коническая миска, расписанная дугами; 3 – знаки на фрагментах сосудов, схемы росписей которых не восстановлены; 4 – некоторые знаки на нижних ярусах сфероконических сосудов ( Ткачук , 2005: 1, 1а – табл. 10; 2, 2а – табл. 2, 4, 5 ; 3 – табл. 3; 4 – табл. 6)

Судя по имеющимся данным, в эпоху позднего неолита и в энеолите лунные календари появились и достаточно широко применялись не только у раннеземледельческого населения Европы, но и у охотников и рыболовов более северных территорий Евразии. Об этом, например, свидетельствует присутствие сходных с трипольскими лунарных знаков, фиксирующих основные фазы Луны, на синхронных культовых памятниках Онежского озера ( Потемкина , 2009; 2010), а также лунного календаря и вотивных предметов с лунарным значением на круговом святилище Савин в Зауралье ( Потемкина , 2001. С. 175. Рис. 4, 6, 9 ).

Аналогичная реконструкция структуры сакрального пространства и заложенных в ней представлений о Вселенной получена автором и по материалам других курганов Усатово, а также синхронных им курганов различных районов Северного Причерноморья ( Потемкина , 2004. С. 214–251; 2005. С. 188–199; Потемкина, Иванова , 2005. С. 145–162). Все это свидетельствует о существовании единых в своей основе представлений о Вселенной в эпоху энеолита и ранней бронзы на обширной территории.

Следовательно, зафиксированные в Усатово I-4 и других упомянутых курганах астрономические ориентиры в определенной мере отражали представления древних о взаимодействии полярностей Мироздания на примере взаимного положения восходов и заходов Солнца, полной Низкой и Высокой Луны в крайних северной и южной позициях в дни солнцестояний и равноденствий. Это предполагает, что курганный комплекс Усатово I-4 имел не только погребальное, обрядовое, но и календарное значение. Учитывая, что в древности эти направления деятельности древнего населения тесно переплетались, являясь основой представлений о Вселенной, мы имеем все основания считать, что многие, особенно имеющие особый статус, курганы функционировали одновременно и как место для погребения умерших, и для наблюдения за движением основных светил с целью ведения календаря. Календарные знания использовались как в процессе организации сакрального пространства, так и в ритуальной практике в соответствии с существующими представлениями о Мироздании. Некоторые курганы функционировали как святилища, где, наряду с погребальными, совершались и другие культово-обрядовые действия, в том числе календарного значения ( Потемкина , 2004. С. 217–235).

Список литературы Архитектурные особенности кургана Усатово I-4

- Андросов А. В., Мельник А. А., 1991. Курганы раннего бронзового века Криворожья с зооморфными конструкциями//Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск.

- Голан А., 1994. Миф и символ. Иерусалим; М.

- Енциклопєдiя трипiльної цивiлiзацiї. Київ, 2004. Т. 1.

- Климишин И. А., 1985. Календарь и хронология. М.

- Ковалева И. Ф., Шалобудов В. Н., 1994. Курган эпохи бронзы у с. Боровковка//Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.

- Лагодовська О. Ф., 1947. Усатiвська культура та її мiсце в археологiчному минулому Україньї//Вiсник Академii Наук УРСР. Київ. № 6.

- Мещанинов И. И., 1930. Кромлехи//ИГАИМК. Т. 6. Вып. 3.

- Патокова Э. Ф., 1979. Усатовское поселение и могильник. Киев.

- Петренко В. Г., 1980. О семантике усатовской антропоморфной пластики//Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытно-общинного строя. Киев.

- Петренко В. Г., 1983. Архитектурные особенности некоторых курганов Усатово//Материалы по археологии Северного Причерноморья. Киев.

- Потемкина Т. М, 2001. Энеолитические круглоплановые святилища Зауралья в системе сходных культур и моделей степей Евразии//Мировоззрение древнего населения Евразии. М.

- Потемкина Т. М., 2004. Особенности структуры сакрального пространства энеолитических курганов со столбовыми конструкциями (по материалам Северного Причерноморья)//Памятники археологии и древнего искусства Евразии. М.

- Потемкина Т. М., 2005. Археоастрономический аспект исследования ранних сооружений кургана 3 у с. Ревова: Приложение//Иванова С. В., Петренко В. Г., Ветчинникова Н. Е. Курганы древних скотоводов междуречья Южного Буга и Днестра. Одесса.

- Потемкина Т. М., 2009. Лунарные и солярные символы онежских петроглифов (археоастрономический аспект)//Историко-астрономические исследования. М. Вып. XXXIV.

- Потемкина Т. М, 2010. Знаки Луны и Солнца в наскальных рисунках онежского святилища//Уральский исторический вестник. № 1 (126).

- Потемкина Т. М., Иванова С. В., 2005. Курган эпохи энеолита -ранней бронзы у с. Ревова Одесской области и его археоастрономическая интерпретация//Stratum plus. 2003-2004. № 2. СПб; Кишинев; Одесса; Бухарест.

- Потемкина Т. М., Юревич В. А., 1998. Из опыта археоастрономического исследования археологических памятников (методический аспект). М.

- Рыбаков Б. А., 1965. Космогония и мифология земледельцев энеолита//СА. № 1, 2.

- Рыбаков Б. А., 1994. Язычество древних славян. 2-е изд. М.

- Стойчев Т., 1998. Археоастрономия: праисторически свидетелства за измерване на времето от България. Департамент «Археология», Нов Български университет.

- Субботин Л.В., Петренко В.Г., 1986. Об архитектуре усатовских курганных сооружений//Памятники древнего искусства Северо-Западного Причерноморья. Киев.

- Ткачук Т. М., 2005. Знаковая система Бильче Золотое Вертебы: Опыт практической семиотики//Структурно-семиотические исследования в археологии. Донецк. Т. 2.

- Ткачук Т., Мельник Я., 2000. Семiотичний аналiз Трипiльсько-Кукутеньських знакових систем (мальований посуд). !вано-Франкiвськ.

- Цибульский В. В., 1987. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. М.

- Шилов Ю. А., 1995. Прародина ариев: История, обряды и мифы. Киев.