Архитектурные особенности тыновых стен тюремных острогов в городах Сибири и Дальнего Востока в XVII–XVIII веках

Автор: Горохов С.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 1 (68), 2025 года.

Бесплатный доступ

Тыновые стены были широко распространены в XVII–XVIII вв. как ограды оборонительных сооружений, церквей, амбаров, тюрем, частных усадеб и пр. В связи с этим перед археологами стоит задача правильной интерпретации принадлежности тыновых стен тем или иным видам сооружений. Цель исследования, результаты которого представлены в настоящей статье, состояла в реконструкции устройства тыновых тюремных оград. Было установлено, что тюрьмы, огороженные тыном, располагались только в крупных городах (административных центрах). Сформирован обобщенный образ тюрьмы как архитектурного сооружения. Реконструкция планировки внутреннего пространства тюрьмы в настоящее время возможна только благодаря единственному сохранившемуся подробному описанию тюрьмы в Белозерске. Установлено, что тюремный тын заглублялся в грунт на существенно большую глубину, чем стены оборонительных сооружений. Высота тына также была увеличенной относительно стен оборонительных сооружений. Для тынин характерно наличие продольного паза для стыковки соседних бревен. Наряду с соединением тынин между собой в «ласточкин хвост» применялось соединение шип ‒ паз как в верхней части стены, так и в нижней. Подробно рассматривается устройство выявленного в ходе археологических раскопок подземного хода в тюрьме в Тобольске. Делается вывод о том, что данный подкоп был предназначен для многократного использования, реконструируются обстоятельства сооружения подземного хода и режим содержания заключенных. В заключение формулируются археологические признаки тюремной тыновой ограды и указывается степень их значимости при интерпретации археологических остатков тыновых стен.

Сибирь, Дальний Восток, тюрьма, тюремный острог, архитектура, тын, тыновая канавка

Короткий адрес: https://sciup.org/147247318

IDR: 147247318 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17072/2219-3111-2025-1-49-63

Текст научной статьи Архитектурные особенности тыновых стен тюремных острогов в городах Сибири и Дальнего Востока в XVII–XVIII веках

Тыновые стены были широко распространены в практике возведения деревянных оборонительных сооружений в Сибири и на Дальнем Востоке. Ими огораживались не только внутреннее пространство городов, острогов и посадов, но и разнообразные постройки внутри этих объектов: тюрьмы, церкви, амбары, воеводские дворы и пр. Следовательно, перед археологами стоит задача идентификации тыновых стен, окружавших постройки различного функционального назначения, чтобы при проведении археологических исследований верно интерпретировать сделанные находки и вскрытые сооружения. Цель настоящей статьи состоит в реконструкции устройства тыновых тюремных оград.

Анализ опубликованных письменных источников XVII – начала XVIII в. показал, что в это время в Русском государстве существовало два архитектурно-функциональных типа тюрем:

обнесенные специальной тыновой оградой и без ограждения. В рамках настоящего исследования нас будет интересовать только первый тип. В большинстве случаев письменные источники, сообщая что-либо о тюрьмах, никак не характеризуют их архитектурно-конструктивные особенности. Лишь иногда констатируется наличие тыновых стен: в Березове [ Кочедамов , 1978, с. 107], Верхотурье [ Корчагин , 2012, с. 184], Галиче (Дополненiя…, 1875, с. 85), Ельце [Очерки истории…, 2019, с. 328], Енисейске [ Кочедамов , 1978, с. 119; Бродников , 2017, с. 35], Илимском остроге [ Белов и др., 1980, с. 44], Иркутске [ Кочедамов , 1978, с. 139], Красноярске [ Быконя , 2018, с. 123; Быконя и др., 1990, с. 19], Кузнецке [ Лучшева , Ширин , 2003, с. 15], Ростове (Русская…, 1889, с. 68), Туринске [ Буцинский , 2012, с. 255], Тюмени [ Лохов и др., 2021, с. 105, рис. 5] (Тюмень…, 1903, с. 19, 144). Из приведенного списка следует, что тюрьмы, обнесенные тыновой стеной, располагались только в крупных административных центрах государства. Обнаружение таких сооружений в многочисленных рядовых острогах маловероятно.

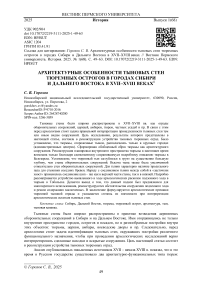

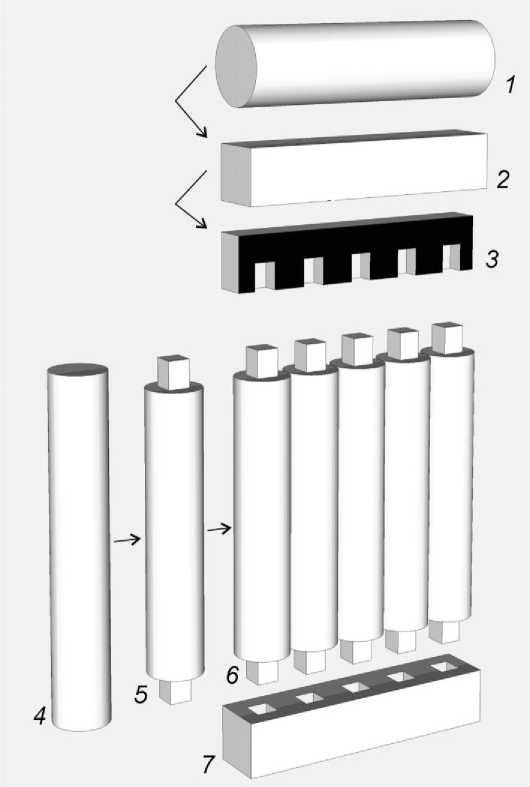

Более или менее подробное описание тюремной тыновой стены в письменных источниках нам удалось найти только для Белозерска (Вологодская область). Так, из подрядной записи белозерских посадских людей и крестьян Феропонтова монастыря 1682 г. на постройку тюрьмы и губной избы в Белозерске нам становятся известны некоторые особенности конструкции тюремной тыновой стены, которую предполагалось возвести. Стена должна была ограждать пространство 9×12 саж., т.е. около 19×25 м (475 м2). Тынины устанавливались в «борозду» (канавку) глубиной в трехаршинную сажень (2,1 м). На дно укладывались бревна, в которых были сделаны пазы. В нижней части тыновин затесывались шипы, которыми они вставлялись в пазы бревен, лежащих на дне тыновой канавки. В верхней части тыновин также затесывались шипы, на которые нанизывались бревна с пазами (рис. 1). При этом тынины ставились «на иглах» [ Горохов , 2025]. Перед тем как заполнить тыновую канавку грунтом, в нее помещались бревна. В тыновой стене устраивались двери. Около дверей сооружался притюремок, стены которого вкапывались в землю и скреплялись иглами, следовательно, притюремок имел тыновые стены. Это сооружение имело крышу и двери. По подрядной записи не представляется возможным установить, находилась эта пристройка изнутри или снаружи огороженного пространства. Вероятно, все же снаружи, так как такое строение с крышей, примыкающее к тюремной стене, облегчало ее преодоление при побеге. Тюремный двор разделялся на две половины стеной той же конструкции, что и внешняя2. В этой стене устраивались двери. В одной половине, разделенного надвое внутреннего двора, располагалась изба 3,5×4 саж. с сенями 2,5×3,5 саж. Здесь размещались «сидельцы». В другой половине – клеть с сенями из пятисаженного леса3 (5×5 саж.?) и изба неизвестных размеров. Между последней и клетью с сенями, возможно, имелся прируб, через который можно было передвигаться из одной постройки в другую (рис. 2). Вероятно, это была губная изба, в которой велся разбор дел «тюремных сидельцев» и располагались «тюремные сторожа» (Дополненiя…, 1867, с. 132).

Относительно подробное описание конструкции тюремных стен 1697 г. сохранилось для Верхотурья (Свердловская область). Для строительства тюрьмы предполагалось заготовить 600 сосновых кондовых несуковатых бревен длиною 3,5 саж. (7,5 м) диаметром 4–6 вершков (22–27 см). Если все эти бревна употребить на изготовление внешней тыновой стены и перемычки, разделяющей тюремный двор на две части, то общая длина тыновых стен могла бы составить около 150 м. Для сравнения: длина всех тыновых стен в описанной выше тюрьме в Белозерске составляла около 113 м. Вероятно, часть заготовленных бревен должна была быть пущена на возведение и/или ремонт построек на территории тюрьмы.

Глубина «рва» (тыновой канавки) должна была составить полтора аршина, что соответствует 1 м. При длине бревен 7,5 м высота тына была 6,5 м. Соседние тыновины стыковались в паз и скреплялись двумя иглами. Сохранилось краткое описание тюремного острога в Верхотурье в 1803 г. В это время он представлял собой площадку со сторонами 4×5 саж. с аршином. Две стены были каменные, остальные – тыновыми. Высота последних составляла 3,5 саж. (7,5 м) [ Корчагин , 2012, с. 132, 228].

В Воронеже в XVII в. для строительства тюрьмы предполагалось заготовить 450 бревен трехсаженных (на тын и на иглы) и 500 колов саженных («колья на подошву на честокол» (так в источнике – С. Г.)), а также 100 бревен на четыре моста [Очерки…, 2019, с. 308, 309]. Высота тыновой стены должна была составить 4,3–5,3 м при глубине тыновой канавки от 1 до 2 м. Не вполне ясно, как могли быть использованы 500 колов длиной в 1 саж. Вероятно, они устанавливались вертикально в тыновую канавку вместе с тынинами4. В этом случае они могли выполнять двоякую роль: 1) увеличивать прочность конструкции тыновой стены, препятствуя ее накрениванию [Горохов, 2025]; 2) затруднять сооружение подземного хода для побега. Чтобы совершить побег, необходимо было либо соорудить подкоп ниже уровня тыновин, заглубленных в грунт, либо прорубить лаз в подземной части тыновой стены. Возможно, что двойная стена в подземной части тыновой стены была призвана затруднить сооружение такого лаза. В этом случае глубина установки тынин должна быть равна длине кольев и составлять 2,1 м. Высота стены при этом была 4,3 м. Можно также предположить, что эти колья укладывались в тыновую канавку горизонтально. При такой конструкции установить величину заглубления тына не представляется возможным. При этом остается неясным, почему эти элементы названы кольями, а не бревнами.

Рис. 1. Способ скрепления тыновин между собой в тыновой стене тюрьмы в Белозерске:

1 – верхнее бревно с пазами (вид спереди); 2 – верхнее бревно с пазами (вид сбоку); 3 – тынина с шипами (вид сбоку); 4 – тынина с шипами (вид спереди); 5 – тынина с шипом (вид с торца);

6 – нижнее бревно с пазами (вид спереди); 7 – нижнее бревно с пазами (вид сбоку)

Проблемным является вопрос о том, что из себя представляли четыре моста, на которые заготавливались 100 бревен. Известно, что к острожным стенам пристраивались мосты (помосты) для верхнего боя (поверх тыновой стены или через бойницы). Но устраивались они с внутренней стороны тыновой стены и предназначались для действий против штурмующих.

Делать такие мосты в тюремном остроге не имело смысла. Можно предположить, что мосты были сооружены с внешней стороны острожных стен. Но в этом случае их функциональное назначение также не понятно, так как ожидать штурма из тюрьмы вряд ли стоило. Возможно, мосты использовались для наблюдения за происходящим на тюремном дворе. Иных прецедентов устройства мостов при тюремных стенах нам не известно.

Глава посольства Петра Великого в Китай С. Л. Владиславич-Рагузинский при инспекции деревянных оборонительных сооружений вдоль границы с Китаем в 1728 г. предписывал в Кяхтинской крепости сделать небольшую тюрьму. При этом бревна тына следовало вкопать на глубину в 4 аршина (2,9 м). Такие же тюрьмы были устроены в Селенгинске и других пограничных городах (Историческая записка…, 1875, с. 39).

Строения и конструктивные элементы, размеры которых неизвестны

Рис. 2. Реконструкция планиграфии тюрьмы в Белозерске

В 1654 г. в Устюге было две тюрьмы размером 18,5×11,75 саж. (39×24,5 м, 962 м2) (Дополненiя…, 1848, с. 404). В 1674 г. в Шуе была тюрьма 8×8 саж. (16,8×16,8 м, 282 м2)5 (Дополненiя…, 1857, с. 332).

Некоторые подробности об особенностях тына можно почерпнуть из скупых описаний якутских тюрем XVII в.: щели между тынинами заделывались наглухо6, а на тынинах был сделан чеснок с тремя зубцами (Колониальная политика…, 1936, с. 32, 33).

Обобщенное описание тюремных острогов, в которых содержались раскольники, дает Г. Есипов: «Тюремный двор обведен был высоким частоколом. <…> Избы стояли окнами на улицу, или на площадь, и приходящие могли легко разговаривать с колодниками сквозь железныя решотки, прибитыя к окнам. Сторож тюремный сидел в шалаше, при тюремном дворе, а солдаты караульные были только при государственных преступниках и дежурили в сенях, а чаще всего в самой избе с колодником» (Есипов, 1861, с. 574). Такое описание противоречит приведенным нами выше данным. В частности, помещения, в которых располагались «сидельцы», не имели окон, выходящих за пределы острога. Более того, наглухо заделывались щели между тынинами, чтобы исключить их коммуникацию с внешним миром. Впрочем, некоторых арестантов выпускали в кандалах или колодках с конвоем или без из тюрем для сбора милостыни на пропитание, так как средства на прокорм они часто должны были добывать сами. Такие факты также подтверждают отсутствие коммуникации «тюремных сидельцев» с внешним миром непосредственно из тюремного помещения. Иначе они могли бы получать милостыню на прокорм, не покидая места заключения. Вероятно, Г. Есипов описывает тюремные реалии не XVII – начала XVIII в., а более близкого к себе времени. Например, такой тюремный острог в XIX в. располагался в г. Каинске. Его сидельцы могли сообщаться с внешним миром через окна, которые выходили не в тюремный двор, а на городскую улицу.

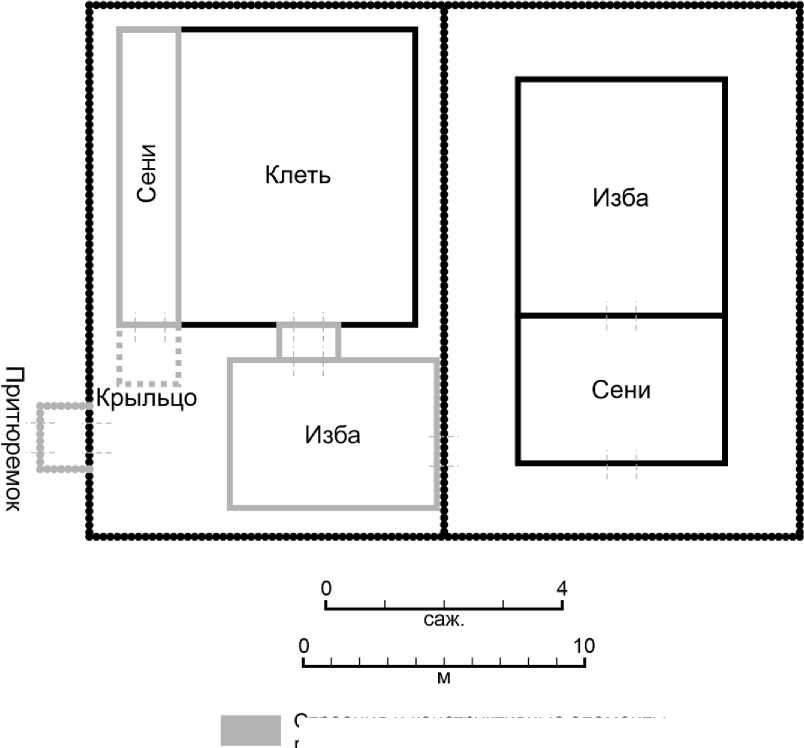

В Тобольске при проведении охранных раскопок на ул. Октябрьской в 2007 г. была выявлена тыновая стена тюрьмы. Ширина канавки на уровне материка составляла 1–2 м, глубина от материковой поверхности – 1,2–1,4 м. На разных участках стенки канавки были или отвесными, или ступенчатыми. С учетом мощности погребенной почвы глубина канавки при сооружении тына составляла около 2 м. Толщина тынин ‒ 20–40 см. В каждой тынине был сделан паз для плотной стыковки соседних бревен7 [ Матвеев и др., 2008, с. 132]. Вдоль стены лежало бревно, которое представляло собой тынину, так как имело соответствующий паз. Его длина составляла 4,8 м. Один из концов этого бревна имел ровный спил, а другой был «заострен с двух сторон»8. Аналогичным образом заострены верхние концы бревен тыновой стены Читинского тюремного острога на гравюре XIX в. (рис. 3) [ Матвеев , Аношко , 2019, с. 70, 77]. Авторы раскопок не отметили в публикациях, что на данной тынине также имелся паз для скрепления соседних бревен в «ласточкин хвост» [Там же, с. 71, рис. 2, А]. Эта тынина была помещена в горизонтальном положении в заполнение верхней части тыновой канавки (выше уровня материка) для усиления конструкции стены путем недопущения ее крена в относительно рыхлом заполнении тыновой канавки. Вероятно, эта тынина по какой-то причине не была использована по первоначальному назначению.

Рис. 3. Читинский острог на гравюре XIX в.

От основной линии тына отходит еще одна тыновая стена, от которой в раскоп попало пять бревен. Канавка этой стены не заглублялась в материк. Нижние концы бревен помещались непосредственно на материковой поверхности [Там же]. Возможно, это участок стены, которая делила двор тюремного острога на две части, как это предполагалось сделать в белозерской тюрьме. Описанная выше тынина могла предназначаться как для внешней стены, так и для внутренней перемычки, поэтому судить о высоте внешней тыновой стены на основе длины этой тыновины не представляется возможным.

При раскопках в Челябинске в 1993 г. на площади им. Ярославского был выявлен фрагмент восточной стены тюремного острога Челябинской крепости второй половины XVIII в. Глубина тыновой канавки составляла 1,4 м (2 аршина) от уровня погребенной почвы и 1,2 м от материковой поверхности. Разрез тыновой канавки имел трапециевидную форму. Ее ширина сверху составляла 80 см, снизу – 40 см. Диаметр бревен – 15–30 см. На некоторых участках зафиксирован двойной ряд бревен, стоящих в шахматном порядке [ Боталов , 1998, с. 8; Самигулов , Мишин , 2005, с. 146].

В публикации [ Самигулов , Мишин , 2005, с. 146] со ссылкой на монографию и статью П. А. Корчагина [ Корчагин , 1998, с. 77, 78; Корчагин , 2001, с. 167–174] сообщается, что при раскопках в Верхотурье была обнаружена тыновая канавка аналогичной глубины, из чего можно было бы сделать предположение об обнаружении в Верхотурье фрагмента тюремного тына. Однако эти сведения не соответствуют действительности и отсутствуют в указанных публикациях П. А. Корчагина.

При проведении археологических раскопок в Мангазее в конце 1960-х – начале 1970-х гг. в раскопе № 12 вблизи съезжей избы и крепостной стены были обнаружены остатки тыновой стены тюрьмы. Нижние части тынин двух стен выходили к речному откосу. В сечении бревна достигали 5–6 см. Между стенами располагалась клеть [ Белов и др., 1980, с. 45]. В описании отсутствуют данные о глубине тыновой канавки. Впрочем, этот признак для зоны многолетней мерзлоты не существенен, потому что глубокую тыновую канавку могли не сооружать в мерзлом грунте, так как совершить подкоп в таком грунте практически невозможно. Обращает на себя внимание небольшой диаметр бревен. Их зафиксированный размер не может быть объяснен истлеванием, так как другие деревянные постройки в Мангазее имеют хорошую сохранность. Такой небольшой диаметр тынин мог быть вызван дефицитом строевой древесины. Учитывая эти обстоятельства, необходимо сделать вывод о том, что объекты, идентифицированные как тюремная тыновая стена, либо не являются таковой, либо это действительно тюремная тыновая стена, конструкция которой была обусловлена природноклиматическими и ресурсными особенностями района расположения Мангазеи.

Проанализировав все доступные нам описания и прецеденты археологических исследований, можно составить обобщенный образ тюремных острогов XVII–XVIII вв. в Русском государстве. Тюрьмы, обнесенные тыновой стеной, располагались только в крупных административных центрах (городах). Они находились внутри защищенного пространства за городскими или посадскими стенами, часто вблизи административных построек и воеводского двора (рис. 4). Площадь тюрьмы могла достигать 1000 м2, что в условиях ограниченности пространства в защищенной части городов и посадов делало тюрьмы одними из самых масштабных городских или посадских объектов. Расположение тюрем вблизи ключевых административных зданий, с одной стороны, ставило их под постоянный надзор высших должностных лиц, с другой стороны, возможно, было призвано продемонстрировать подчиненному населению, что конфликт с законом, волей царя (императора) или местным администратором может привести из приказной избы сразу в тюрьму, располагавшуюся здесь же. Тюрьмы в плане представляли собой квадрат или прямоугольник. Внутренний двор мог разделяться на две примерно равные части тыновой стеной, которая во всем конструктивно соответствовала внешней стене (Белозерск) или имела упрощенную конструкцию (Тобольск). При разделении внутреннего двора на две части в одной из частей помещалось строение, в котором жили «тюремные сидельцы», в другой части находилась «губная изба» или, иначе говоря, помещение, где велось следствие.

Канавка, в которую устанавливалась внешняя тыновая стена, имела глубину от 1 до 2,9 м. Сооружение канавки такой глубины требовало делать ее достаточно широкой, чтобы в ней мог поместиться копающий ее человек (таблица). Поэтому ширина канавок тюремного тына (0,8–2 м) была существенно больше ширины канавок оборонительных тыновых стен (0,4–0,5 м) [Горохов, 2024b]. Необходимость устанавливать тынины так глубоко в тюремных острогах была вызвана тем, что побеги «сидельцы» осуществляли с помощью подкопов, о чем существует несколько свидетельств письменных источников (Дополненiя…, 1867, с. 12; Русская…, 1907, с. 663). О необходимости глубоко установленного тына для предотвращения побегов через подкоп прямо говорится в инструкции С. Л. Владиславича-Рагузинского строителям Кяхтинской крепости. В этой же инструкции сообщается об устройстве таких же тюремных стен в Селенгинске и других пограничных городах (Историческая записка…, 1875, с. 39). Напротив, сведений о побеге путем перелезания через тын нами в источниках не обнаружено.

Таблица

Основные характеристики тюремных тыновых стен в некоторых городах

|

Место размещения тюремного острога |

Глубина тыновой канавки внешней стены, м |

Ширина тыновой канавки внешней стены, м |

Высота тыновой стены, м |

|

Белозерск |

2,1 |

‒ |

8,4 |

|

Верхотурье |

1,0 |

‒ |

6,5 |

|

Воронеж |

2,1 |

‒ |

4,3 |

|

Кяхтинская крепость |

2,9 |

‒ |

‒ |

|

Селенгинск |

2,9 |

‒ |

‒ |

|

Тобольск |

1,4 |

1,0‒2,0 |

4,8 |

|

Челябинск |

1,4 |

0,8 |

‒ |

|

Чита |

‒ |

‒ |

4,2* |

Примечание. *Высота тыновой стены рассчитана исходя из роста караульного в 1,8 м (с учетом обуви и головного убора).

Подземный ход-подкоп под тюремным тыном был исследован в Тобольске. Он имел протяженность около 7 м. Одна из входных вертикальных штолен располагалась вплотную к тыновой стене. Мы полагаем, что она находилась с внешней стороны тюрьмы, так как предположительный тын-перемычка тюремного двора располагался по другую сторону внешней стены. Входные штольни имели одинаковую конструкцию. Их форма в плане была круглой. Диаметр на уровне материковой поверхности составлял 1,4 м, на уровне дна ‒ 0,9 м. Глубина штолен ‒ 2,1 м. Размеры горизонтальной части хода ‒ 0,6–0,8 м по ширине и 0,8 м по высоте. Этого вполне достаточно, чтобы взрослый мужчина мог передвигаться по нему ползком. Нижняя часть хода была земляной. Стены и верхняя часть отделаны досками. Верхние доски поддерживались боковыми досками и столбами, стоявшими вдоль обеих стен с определенной периодичностью. Все элементы отделки были тщательно подогнаны друг к другу и на момент исследования находились в отличном состоянии [ Аношко , 2015, с. 15; Аношко , Игнатов , 2014, с. 86; Матвеев , Аношко , 2019, с. 70; Матвеев и др., 2008, с. 136–138].

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод о том, что исследованный подземный ход не был временным сооружением, предназначенным для однократного использования (побега). Напротив, тщательность его обустройства и отличное состояние спустя по меньшей мере 250 лет свидетельствуют о том, что его планировалось использовать на более или менее регулярной основе в течение продолжительного времени. Обе штольни сооружались с поверхности земли и, вероятно, одними и теми же людьми, так как имеют одинаковую конструкцию9. Скрытное проведение работ по сооружению выходной штольни, которая вплотную примыкала к тыновой стене, было возможно только в период сооружения тыновой канавки, когда из нее изымались большие объемы грунта и когда прирезка к тыновой канавке выходной штольни не должна была вызвать подозрения посторонних лиц. Когда внешняя тыновая стена тюрьмы была готова, можно было приступить к сооружению входной штольни и самого хода, так как внешняя стена скрывала эти работы от посторонних глаз. На одновременное возведение внешней тыновой стены и подземного хода указывает также то, что подземный ход заглублен в грунт ровно до уровня нижних концов тыновин, что свидетельствует о том, что строители подземного хода непосредственно наблюдали дно тыновой канавки при устройстве подземного хода10.

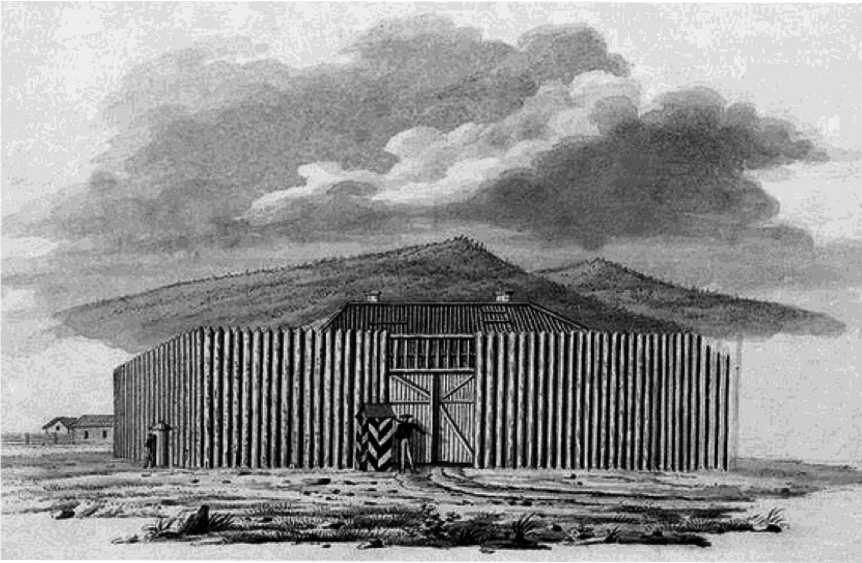

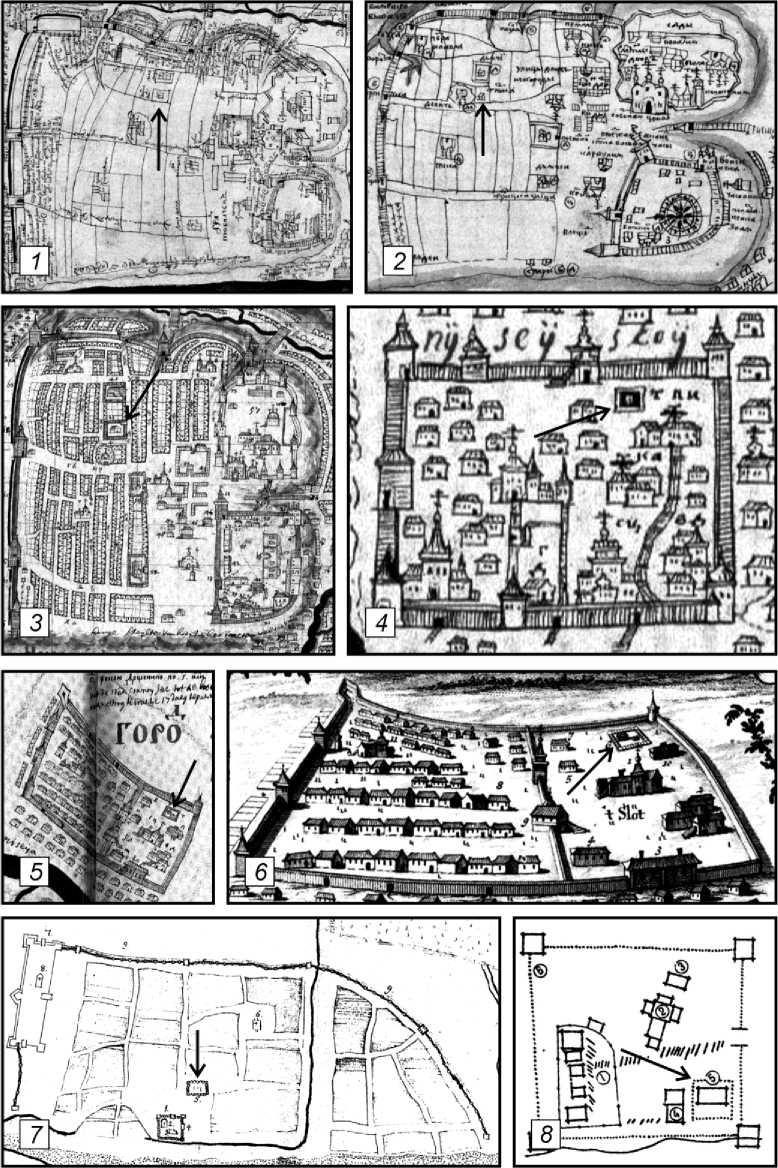

Рис. 4. Изображения тюремных острогов на планах городов конца XVII–XVIII вв.: 1‒3 –

Тобольск ( Ремезов , 1882; Ремезов , 2011); 4 – Енисейск ( Ремезов , 1882); 5 , 6 – Красноярск [ Быконя , 2018, с. 123] ( Ремезов , 1882); 7 – Кузнецк (1734 г.) [ Лучшева , Ширин , 2003, с. 16]; 8 –

Мангазея [ Белов и др., 1980, рис. 8]

Мы полагаем, что подземный ход не предназначался для побега, так как такой побег можно было совершить лишь однажды. После этого подземный ход был бы выявлен и разрушен. Следовательно, не было необходимости так тщательно обустраивать подкоп для однократного использования. Кроме этого, сложно представить, что подземный ход для будущего побега мог сооружаться непосредственно во время строительства тюрьмы. Мы полагаем, что это сооружение служило для того, чтобы некие «тюремные сидельцы» могли на время покидать тюрьму и снова в нее возвращаться, а также для коммуникации заключенных с внешним миром посредством передачи письменных сообщений, продовольствия и каких-либо предметов. Относительная длительность использования хода подтверждается тем, что в нем обнаружены предметы, которые никак не могут быть связаны с побегом через подкоп – колчаны и многочисленные стрелы. Впрочем, все это не исключает того, что на каком-то этапе через подземный ход мог быть совершен побег. Но после этого случая ход должен был прекратить свое существование11.

Наличие такого хода способно пролить свет на некоторые аспекты режима содержания «тюремных сидельцев» и тюремную субкультуру того времени. Очевидно, что «тюремные сторожа» не появлялись непосредственно в помещениях, где содержались заключенные, и не вели их периодического осмотра12. В противном случае подземный ход был бы быстро выявлен. Не велась также периодическая проверка наличия «тюремных сидельцев», иначе временное отсутствие отдельных заключенных могло бы быть выявлено, установлены причины этого, и, следовательно, подземный ход был бы уничтожен. Вероятно, субкультура, складывавшаяся в тюрьме, не позволяла отдельным заключенным сообщить тюремной администрации о наличии подземного хода, скрыть который от непричастных «тюремных сидельцев» было невозможно. Это также говорит о том, что тюремная администрация не имела агентуры (осведомителей) среди заключенных.

В возведении тюрьмы принимали непосредственное участие несколько десятков людей. Все они не могли не знать об одновременном устройстве подземного хода. Однако сохранили это в тайне от властей. Такая солидарность среди строителей с уголовными преступниками маловероятна. В основе такого единства должна лежать иная, не уголовная солидарность. Мы видим только одно основание такого идейного единства – приверженность старой вере. Возможно, что как строители тюрьмы, так и по меньшей мере часть ее «сидельцев» были старообрядцами, которые помещались в тюрьму за свою приверженность старой вере. То есть подземный ход мог быть преднамеренно устроен старообрядцами-строителями с целью коммуникации со своими единоверцами, которые непременно в будущем окажутся в числе «тюремных сидельцев». Учитывая столичный статус Тобольска (столица Сибири, столица губернии), в его тюрьме, наряду с рядовыми старообрядцами, могли содержаться и авторитетные учителя-наставники. От 1684 г. до нас дошли сведения, что в Тобольске «тюремные сиделцы церковные расколники Демка и Першка подкопались из тюрмы в острог». Воевода «то подкопное место велел заделать городничему Григорью и тот Григорей извещал <…>: был он у них расколников в тюрме, подкопанное место заделывал» (Дополненiя…, 1867, с. 12). На основе имеющихся в нашем распоряжении данных сложно судить о том, связано ли это письменное сообщение с исследованным объектом. Однако из этого текста мы узнаем, что «тюремные сидельцы подкопались из тюрьмы в острог», но почему-то не совершили побег. Вероятно, такого намерения у них не было, и ход этот они намеревались использовать для других целей.

Высота тюремного тына, по письменным, археологическим и изобразительным источникам, составляла 4,2–8,4 м (см. таблицу), т.е. превышала обычную высоту острожной тыновой стены (4–5 м) [ Горохов , 2024 a ]. Мы связываем это с тем, что строения на тюремном дворе занимали почти все пространство и весьма недалеко отстояли от стен. При такой планировке, забравшись на крышу, можно было попытаться перебраться через внешнюю стену тюрьмы. Чтобы исключить такую возможность, высота стен была увеличена.

Конструкция тюремной тыновой стены отличалась некоторым своеобразием в сравнении с типичными тыновыми стенами оборонительных сооружений в Сибири и на Дальнем Востоке. В каждой тынине мог изготавливаться паз (как в венцах сруба), в который входила соседняя тынина. Тем самым достигалось отсутствие щелей. Последние могли использоваться

«тюремными сидельцами» для устной и письменной коммуникации с внешним миром, передачи каких-либо предметов (например, холодного оружия). Нельзя также исключать того, что щели между тынинами могли способствовать побегу путем перелезания через стену. Для этого было достаточно в щели на разной высоте вбить несколько клиньев, чтобы использовать их как ступени.

Скреплялись тынины между собой с помощью горизонтальных брусьев в «ласточкин хвост» и/или посредством бревен в нижней и верхней части тына через соединение шип ‒ паз (см. рис. 1) [ Горохов , 2025].

Теперь, когда мы сформировали обобщенный образ тюремных тыновых стен, можно рассмотреть некоторые прецеденты археологических исследований объектов, которые имеют признаки тюремных тыновых стен, но таким образом не интерпретируются исследователями.

При обследовании Ляпинской крепости (острога) А. Ф. Палашенковым13 было установлено, что высота тына над землей составляла 3,7 м, глубина тыновой канавки ‒ 60–70 см, на тынинах присутствовал продольный паз [ Жук , 1995, с. 85]. Из признаков, присущих тюремным острогам и, напротив, нехарактерных для оборонительных тыновых стен, мы находим в этом описании только продольные пазы в тынинах. Все прочие характеристики (высота стены, глубина тыновой канавки) не позволяют идентифицировать выявленные остатки как тюрьму. Кроме этого, Ляпинская крепость никогда не была крупным административным центром.

В ходе археологических раскопок в 1928 г. в Иркутске выявлен отрезок остатков тыновой стены, заглубленных на 1,25 м [ Яровой , 2002, с. 11]. По письменным источникам известно, что в Иркутске была тюрьма, обнесенная тыном [ Кочедамов , 1978, с. 139]. Однако в настоящий момент мы не располагаем достаточными данными, чтобы соотнести выявленный в ходе раскопок объект с тюрьмой.

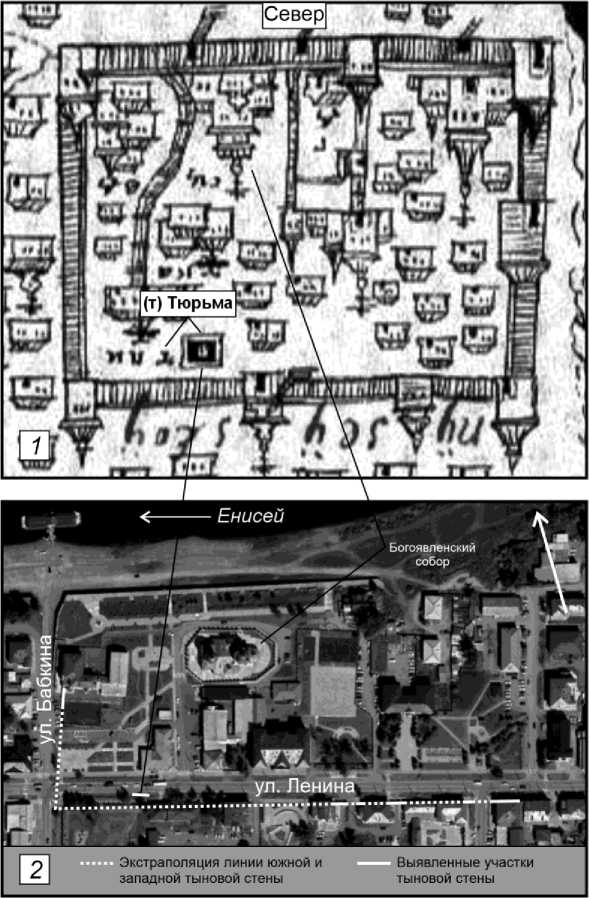

В ходе масштабных археологических исследований Енисейска изучено несколько небольших отрезков южной тыновой стены [ Лысенко и др., 2020, рис. 2]. Согласно плану города из Чертежной книги Сибири С. У. Ремезова, тюрьма, обнесенная тыном, располагалась у южной стены в юго-западном углу посада ( Ремезов , 1882). Учитывая это обстоятельство, можно предположить, что южная стена тюрьмы могла попасть в один из раскопов. Глубина тыновой канавки составляла 1,3–1,9 м. При этом в уже отрытую канавку засыпался суглинок, после чего глубина уменьшалась на 0,4–0,5 м. Таким образом, тынины заглублялись на 0,8–1,2 м, что превышает стандартную глубину тыновой канавки оборонительных стен (0,7 м) [ Горохов , 2024 b ] и является признаком тюремного тына. Сообщается также, что тынины стыковались между собой в паз или подтесывались [ Лысенко и др., 2020, с. 84, 86, 87]. К сожалению, в публикациях не детализируются характеристики тыновой стены на разных исследованных участках. Один из таких отрезков располагался в том месте, где была тюрьма (крайний западный по линии южной стены). В восточной половине южной стены исследовано пять участков тына. Все они располагаются на одной линии. Если экстраполировать эту линию на запад, то крайний западный исследованный участок тына на нее не попадает, имея смещение к северу, как раз в то место, где была тюрьма (рис. 5). Однако это не более чем гипотеза, требующая тщательной проверки.

Теперь мы можем сформулировать археологические признаки тюремной тыновой стены. Главным и наиболее просто фиксируемым признаком является глубина тыновой канавки, которая существенно превышает среднюю глубину установки тына при возведении оборонительных стен (0,7 м (аршин)) [ Горохов , 2024 b ]. Вторым по значимости признаком является стыковка между собой бревен в паз для недопущения появления щелей при высыхании древесины. Для идентификации выявленной тыновой стены достаточно первого признака, однако второй признак может стать важным аргументом в случае, когда глубина тыновой канавки недостаточно сильно превышает отметку 0,7 м.

К середине XVIII в. возведение тыновых стен для ограждения оборонительных сооружений, административных зданий, гостиных дворов, амбаров и т. п. прекратилось. Тын стал служить только для ограждения тюрем. В таком качестве он использовался по меньшей мере до середины XIX в. Вместе с этим в сознании современников слово «острог» как пространство, огороженное тыновой стеной, также претерпело трансформацию. Все чаще оно стало употребляться исключительно в значении «тюрьма». В настоящее время в сознании обывателя и даже многих историков, незнакомых с историей развития фортификации в Русском государстве, острог ассоциируется исключительно с местами содержания преступников в царской России.

Рис. 5. Тюремный острог в Енисейске: 1 – тюремный острог на плане конца XVII – начала XVIII в. ( Ремезов , 1882); 2 – карта-схема тыновой стены Енисейска по данным археологических раскопок [ Лысенко и др., 2020, с. 84, рис. 2]

Список литературы Архитектурные особенности тыновых стен тюремных острогов в городах Сибири и Дальнего Востока в XVII–XVIII веках

- Аношко О.М. Археологические исследования культурного слоя первой российской столицы Сибири // Наследие Тюменской области. 2015. № 1. С. 11–18.

- Аношко О.М., Игнатов С.В. Особенности ранней застройки Тобольска по археологическим данным // Ab Origine. Тобольск: Изд-во ТюмГУ, 2014. Вып. 6. С. 78–90. EDN: VNBGRT.

- Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 164 с. EDN: WTUAUP

- Боталов С.Г. Археологические исследования культурного слоя XVIII ‒ XIX вв. г. Челябинска // Челябинск неизвестный. Челябинск: [Б. и.], 1998. Вып. 2. С. 7–14.

- Бродников А.А. Сведения ранних письменных источников по истории Енисейского острога как материал для исторических реконструкций // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Наука, 2017. С. 33–37. EDN: ZUINNF.

- Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых насельников. М.: Вече, 2012. 320 с. ISBN: 978-5-4444-0225-2. EDN: QPXKAZ.

- Быконя Г.Ф. Избранные труды. Т. 6. История Красноярска. Документы и материалы. XVII–XVIII веков. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева, 2018. 473 с. ISBN: 978-5-00102-223-7. EDN: XZUOPZ.

- Быконя Г.Ф., Федорова В.И., Бердников Л.П. Красноярск в дореволюционном прошлом (XVII–XIX века). Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1990. 304 с.

- Горохов С.В. Конструкция надземной части тыновых стен оборонительных сооружений Русского государства в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI – начале XVIII века // Вестник Новосибир. гос. ун-та. История. Филология. 2024a. Т. 23, № 3. С. 111–121. DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-3-111-121. EDN: PMRCKK.

- Горохов С.В. Подземные части тыновых укреплений в Сибири конца XVI – начала XVIII века // Российская археология. 2024b. № 2. С. 161–174. DOI: 10.31857/S0869606324020129. EDN: WNVZBK.

- Горохов С.В. Способы скрепления тынин в острожных стенах в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI – начале XVIII веков // Вестник археологии, этнографии и антропологии. 2025. № 1. С. 105-115. DOI: 10.20874/2071-0437-2025-68-1-8.

- Жук А.В. Исследование Ляпинской крепости А.Ф. Палашенковым // Археология Сибири: историография. Омск: Омск. ун-т, 1995. С. 68–92.

- Корчагин П.А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического развития и складывания архитектурно-исторической среды города. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. 180 с.

- Корчагин П.А. История Верхотурья (1598–1926). Закономерности социально-экономического развития и складывания архитектурно-исторической среды города. Екатеринбург: [Б. и.], 2012. 288 с.

- Корчагин П. А. Комплексные историко-археологические исследования КАЭ ПГУ в Верхотурье // Археологические и исторические исследования в г. Верхотурье. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998. С. 67–80.

- Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М.: Стройиздат, 1978. 190 с.

- Лохов А.Ю., Нацвин А.В., Трухин В.И. Реконструкция застройки внутреннего пространства Албазинского острога 1685 года // Клио. 2021. № 11. С. 99–110. DOI: 10.51676/2070-9773_2021_11_99. EDN: BVUDJI.

- Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII–XIX веках // Кузнецкая крепость. 2003. № 2. С. 5–19.

- Лысенко Д.Н., Сляднев А.М., Галухин Л.Л., Жарников З.Ю., Барахович П.Н., Глушенко М.А. Оборонительные сооружения Енисейского острога середины XVII – начала XVIII в. // Жизнь и смерть в Российской империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVIII–XIX вв. М.: Индрик, 2020. С. 82–91.

- Матвеев А.В., Аношко О.М. Октябрьский раскоп в Тобольске // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 4. С. 68–80. DOI: 10.20874/2071-0437-2019-47-4-6. EDN: KCIRVJ.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Сомова М.А., Селиверстова Т.В., Бормотина Ю.В. Предварительные результаты первого года раскопок археологической экспедиции Тюменского университета в Тобольске // Ab Origine: проблемы генезиса культур Сибири. Тюмень: Три Т, 2008. С. 114–149.

- Очерки истории уголовно-исполнительной системы. Иваново: ПресСто, 2019. 468 с.

- Самигулов Г.Х., Мишин С.А. Виды ограждений г. Челябинска XVIII ‒ первой трети XIX вв. // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2005. С. 145–154.

- Яровой Б. Еще раз о границах Иркутского острога // Земля Иркутская. 2002. № 2. С. 10–12.