Архитектурные типы растений в ценопопуляциях Erophila verna (L.) Besser. (Brassicaeae ) в экотонной системе "вода-суша" побережья Чограйского водохранилища

Автор: Шаглинов Павел Анатольевич, Уланова Раиса Юрьевна, Уланова Светлана Сергеевна, Лиджиева Нина Цереновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-4 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования ценопопуляций Erophila verna в растительных сообществах экотонной системы «вода-суша» прибрежной части Чограйского водохранилища, расположенного на границе Калмыкии и Ставропольского края. В структурно-функциональная организации экотонной системы «вода-суша» побережий дана характеристика четыре выделенных блоков: флуктуационного, динамического, дистантного и маргинального. Каждый структурный блок данной экотонной системы представлен определенным растительным сообществом. В флуктуационном блоке данной экотонной системы выделены два пояса. В пределах второго, более удаленного от уреза воды, пояса произрастало сантониннополынно-тамариксовое (Tamarix ramosissima - Artemisia santonica) сообщество на влажно-луговых сильнозасоленных солончаковатых почвах. В динамическом блоке сформировалось полынно-тамариксовое (T.ramosissima - A.santonica) сообщество на собственно луговых практически незасоленных почвах. Дистантный блок состоял из двух поясов. Растительность первого пояса представлена злаково-полынными (Artemisia santonica, A.austriaca - Poaceta) и луковичномятликово-полынными (Artemisia santonica, A.austriaca - Poa bulbosa) сообществами. Растительность второго пояса была представлена луковичномятликово-полынным с анабазисом (Artemisia taurica, A.austriaca - Poa bulbosa) сообществом на лугово-каштановых незасоленных почвах. К маргинальному блоку приурочено полынное (Artemisia austriaca, Artemisia taurica) сообщество на лугово-каштановых, незасоленных почвах. Ценопопуляции Erophila verna, исследованные в разных структурных блоках экотонной системы Чограйского водохранилища, имели специфическую плотность. В ценопопуляциях E. verna № 1 и № 2, произрастающих в флуктуационном и динамическом блоках экотона встречались 3 архитектурных варианта разрастания особи - одно-, двух- и трехпобеговые растения, среди которых однопобеговые растения встречались с наибольшей частотой (58,1-83,1%). В ценопопуляции № 3 с убывающей частотой встречались одно - шестипобеговые растения. В ценопопуляции № 4 также с убывающей частотой встречались одно - пятипобеговые растения, а также восьмипобеговые особи с частотой 0,6%.

Архитектурные типы растений, ценопопуляции, растительные сообщества, экотонные системы, чограйское водохранилище, аридная зона

Короткий адрес: https://sciup.org/148314098

IDR: 148314098 | УДК: 581.5

Текст научной статьи Архитектурные типы растений в ценопопуляциях Erophila verna (L.) Besser. (Brassicaeae ) в экотонной системе "вода-суша" побережья Чограйского водохранилища

В аридных районах исследования структурно-функциональной организации природных комплексов побережий становятся особенно актуальными, поскольку водохранилища являются здесь важным элементом ландшафтной структуры, поддерживающим экологический каркас и биологическое разнообразие регионального уровня [1].

Экотонные системы отличаются слабыми, не сложившимися адаптивными механизмами Шаглинов Павел Анатольевич, аспирант.

устойчивости на всех уровнях организации [2]. Исследования, в которых эти механизмы упоминались бы на популяционном уровне, единичны [2, 3 и др.]. В то же время изучение характеристик ценопопуляций растений и особенностей биоморфологии особей в них может быть использовано для разработки системы биологического мониторинга на популяционном уровне организации живого для оценки состояния прибрежных экосистем с целью прогнозирования и минимизации рисков их нарушения.

Экология видовых популяций растений, обитающих в экотонных системах побережий водоемов в аридной зоне практически не исследована.

Цель работы : характеристика растительных сообществ в составе экотонной системы «вода-суша» побережья Чограйского водохранилища и анализ архитектурных типов растений в ценопопуляциях Erophila verna в их составе.

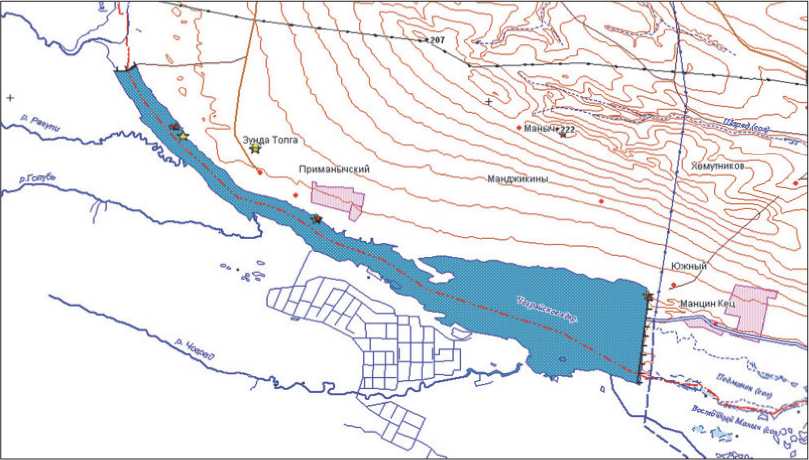

Материал и методы. В основе выделения исследуемой экотонной системы «вода-суша» побережья Чограйского водохранилища положена экотонная концепция «вода-суша» В.С. Залетаева [3]. Данный подход предполагает выделение вокруг водоема блоков-поясов растительности, формирующихся под различным влиянием водного объекта, в нашем случае - Чограйского водохранилища, по мере его удаленности от уреза воды. В соответствии с данной концепцией, выделяют 6 основных блоков : аквальный – акватория, с глубинами более 1,5-2,5 м (лишенная макрофитов); ам-фибиальный – литтораль, с периодическим обсыханием в период сработки вод водоемов, флуктуационный – ежегодно заливаемый участок побережья ; динамический – заливаемый неежегодно, в годы максимального половодья ; дистантный – незаливаемая территория, но испытывающая воздействие неглубоко (до 3-5 м) залегающих грунтовых вод, и маргинальный – воздействие водоема передается через микроклимат предыдущих блоков (переходный к зональному).

В ходе исследования экотона данного водоема закладывали топо-экологические профили от уреза воды до зональной растительности. В пределах каждого блока выполняли геоботаническое описание и отбор растительных укосов на определение биологической продуктивности по общепринямым методикам [4, 5]. Сбор растений для определения биоморфологических параметров особей проводили случайным образом с использованием метода полной раскопки в пяти ценопопуляциях Erophila verna из растительных сообществ, сформировавшихся в разных блоках экотона «вода-суша» Чограйско-го водохранилища.

Чограйcкое водохранилище расположено на границе Республики Калмыкия и Ставропольского края, было создано в 1969 году в Кумо-Манычской впадине, в долине реки Восточный Маныч путем сооружения плотины. Площадь бассейна реки Восточный Маныч составляет 12500 км². Водохранилище классифицируется как русловое водохранилище долинного типа, несложной конфигурации. Площадь данного водного объекта в 1970-е годы при нормальном подпорном уровне (НПУ 24,2 м) составляла 193 км2, объем 720 млн.м3 , минерализация 1,1 г/л. Водохранилище простирается с запада на восток на 48,8 км, максимальная ширина у плотины – 8,8 км, там же максимальные глубины до 10,6 м. Средняя глубина водоема составляла 3,8 м [6].

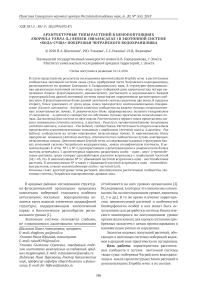

Мониторинговых геоэкологические исследования на ключевом участке, в пределах которого исследовали ценопопуляции Erophila verna , были проведены в весенние (апрель-май) и осенние (сентябрь-октябрь) периоды с 2012 по 2017 гг., в центральной части Чограйского водохранилища (рис.1).

Особенности размерной структуры популяций Erophila verna в растительных сообществах из разных блоков экотонной системы Чограйско-го водохранилища характеризавали на данном этапе исследований анализом их плотности. Под плотностью понимают среднее для данной популяции число особей на единицу площади [7]. При определении плотности популяций применяли наиболее принятый для растений способ - учитывали число особей всех возрастных состояний на 10 пробных площадках 0,15х0,15 кв.см [8, 9]. В

Рис. 1. Расположение ключевого участка долговременного наблюдения на Чограйском водохранилища

случае веснянки весенней это были особи генеративного возрастного периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ключевой участок «Чограй-база» расположен на левом берегу Чограйского водохранилища, на расстоянии 28 км к западу от плотины. В данном месте коренной берег невысокий, склон выполо -женный, побережье фестончатого типа, в резуль -тате чего ширина экотона небольшая. С целью изучения структуры и динамики растительного покрова экотонной системы топоэкологический профиль на территории ключевого участка был заложен от мелководья до зональной растительности, протяженностью более 250 м. Относительно стабильное положение уровня водоема в разные сезоны года в связи с его регулированием явля -ется причиной четкой выраженности поясности растительности и почв вдоль всего побережья . На побережье выделены и исследованы четыре блока экотонной системы: флуктуационный, динамический, дистантный и маргинальный (рис. 2).

В флуктуационном блоке экотонной системы выделяются два пояса (табл.1). Первый пояс, полоса осушки, имел ширину 8-10 м, располагался на побережье в пределах относительных отметок высот от 0 до 0,95 м. Грунтовые воды в весенний период залегали на глубине 0,4 м. В данных условиях формируются влажно-луговые сильнозасоленные солончаковатые почвы. Полоса осушки был лишена растительности до старого коренного берега.

Второй пояс, шириной 7 м, занимал полосу побережья с отметками высот от 0,95 до 1,33 м.

Грунтовые воды в весенний период залегали на глубине 1,10 м. Почвы – влажно-луговые силь- нозасоленные солончаковатые, тип засоления – сульфатно-хлоридный. Здесь произрастало сантониннополынно-тамариксовое (Tamarix ramosissima - Artemisia santonica) сообщество, с общим проективным покрытием (ОПП) до 15%. Общее количество видов растений в течение вегетационного сезона изменялось от 10 в весенне-летний, до 5 в осенний период. В сообществе доминировал полукустарничек Artemisia santonica (ПП <10%), в травостое также отмечалось присутствие эвгалофитов: Puccinellia distans, Frankenia hirsuta, Atriplex prostrata. Растения очень сильно стравлены, низкорослы, их жизненность равна 2. Из кустарников отмечен Tamarix ramosissima высотой 40 см. Многолетники были представлены следующими видами: Carex stenophylla,

Phragmites australis Polygonum aviculare , Leymus ramosus, однолетники – Polygonum aviculare, Erophila verna, Holosteum umbellatum, Дескурения. Биологическая продуктивность воздушно-сухого веса и весной, и осенью составила 41 г/см2.

Динамический блок имел ширину около 50 м. На этом участке произошло увеличение относительного превышения над урезом воды до 2,59 м, что способствовало заглублению уровня грунтовых вод более 2 м. Здесь сформировалось полынно-тамариксовое ( T.ramosissima – A.santonica ) сообщество на собственно луговых практически незасоленных почвах. ОПП травостоя в весенний период около 40%, осенью снизилось до 10% (очень сильно стравлено). Общее количество видов растений в течение вегетаци-

Рис. 2. Структура экотонной системы «вода-суша» на побережье Чограйского водохранилища

Дистантный блок состоял из двух поясов. Растительность первого пояса была представлена злаково-полынными ( Artemisia santonica, A.austriaca - Poaceta ), луковичномятликово-по-лынными ( Artemisia santonica, A.austriaca - Poa bulbosa ) сообществами. ОПП варьировало от 15 до 40% в зависимости от времени года. Доминантами растительного сообщества являлись виды полукустарничков рода Artemisia: A.santonica, A.lerchiana, A.taurica, травянистого многолетника A.austriaca. Из злаков отмечены: Poa bulbosa в большем обилии (5-7%), в меньшем - Festuca valesiaca, Leymus ramosus. Отмечены представители семейства маревых: полукустарнички Camphorosma monspeliaca и Kochia prostrata, однолетник Polycnemum arvense . Разнотравье было представлено различными жизненными формами: полукустарничком Frankenia hirsuta ; многолетними: Ranunculus oxyspermus Cardaria draba Tanacetum millefolium, Carex stenophylla, Crepis praemorsa, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Lycopus europaeus, Scorzonera taurica ; и однолетними травами среди которых многочисленны эфемеры: Centaurea diffusa, Trigonella orthoceras, Erophila verna, Myosotis micrantha Lamium amplexicaule, Holosteum glutinosum Alyssum desertorum Capsella bursa-pastoris Veronica verna, Erodium cicutarium, Polygonum aviculare и др. В фитоценозе от 97 до 2024 видов высших растений, их биологическая продуктивность колебалась - 48-52 г/см2.

Растительность второго пояса была представлена луковичномятликово-полынным с анабазисом ( Artemisia taurica, A.austriaca - Poa bulbosa ) сообществом с ОПП до 35%. Доминирующими видами были Artemisia taurica (10%), A.austriaca (9-10%), Poa bulbosa ( 5%), осенью в сообществе активно вегетировал Anabasis aphylla (5%). Помимо доминантов в данном поясе произрастали полукустарничек Kochia prostrata, злаки Festuca valesiaca, Puccinellia distans, Bromus squarrosus, Bromus japonicus Leymus ramosus , луковичный эфемероид Gagea bulbifera, многолетнее разнотравье: Salvia stepposa, Ranunculus oxyspermus, Carex stenophylla, Achillea leptophylla, Tanacetum millefolium, Taraxacum officinale, Eryngium planum и другие. Были отмечены однолетники, среди которых много эфемеров и сорных виды растений: Alyssum desertorum, Capsella bursa-pastoris, Lepidium perfoliatum, Lotus corniculatus . Erodium cicutarium, Buglossoides arvensis, Erophila verna, Myosotis micrantha Holosteum glutinosum Veronica verna

Общее количество видов весной достигало 24, осенью - 9. Биологическая продуктивность варьировала от времени сбора укоса: весной -97, осенью - 52 г/см2. Почвы лугово-каштановые, незасоленные.

Маргинальный блок начинался с 230-250 м от уреза воды. Почвы в нем лугово-каштановые, незасоленные, поверхность почвы сухая. Растительность была представлена полынным ( Artemisia austriaca, Artemisia taurica ) сообществом. Общее проективное покрытие травостоя от 10 до 25%, число видов от 11 до 23 в разные сезоны года. Кроме полыней-доминантов, в травостое отмечали Poa bulbosa и Anabasis aphylla , проективное покрытие которых было немного выше (5%), чем остальных видов растений. Из злаков присутствовали многолетние: Festuca valesiaca, Leymus ramosus, Puccinellia distans , эфемеры: Anisantha tectorum, Bromus squarrosus, Bromus japonicus . Эфемеры других семейств были представлены следующими видами: Erophila verna, Holosteum glutinosum, Holosteum umbellatum, Veronica verna, Myosotis micrantha. Семейство маревые представлено полукустарничками Camphorosma monspeliaca, Kochia prostrata , многолетнее разнотравье - Ranunculus oxyspermus, Sisymbrium loeselii и другими. В данном блоке много сорной растительности: Eryngium campestre, Cardaria draba, Lepidium perfoliatum, L.ruderale и другие.

Таким образом, каждый структурный блок побережья Чограйского водохранилища был представлен определенным растительным со- обществом, в которых наряду с ценопопуляци-ями других видов произрастает характерная в аридных условиях жизненная форма растений – эфемеры к числу которых относится объект нашего исследования – представитель семейства Brassicaceae веснянка весенняя - Erophila verna (L.) Besser. . Представленность его во всех растительных сообществах может позволить проследить адаптивную реакцию вида на популяционном уровне в последовательных структурных блоках экотонной системы, начиная от уреза воды. Для нас исследование экологии вида представляет также интерес в связи с тем, что он известен в истории биологии с 1873 года, когда эксперименты Ф. Жордана с ним выявили сложную генетическую структуру вида. С представлений Ч. Дарвина и подобных генетических исследований началось формирование методологический базы политипической концепции вида [10]

Плотность растений в исследуемых ценопо-пуляциях Erophila verna в пределах структурных блоков исследуемой экотонной системы составила 3,1-25,5 шт. на на 0,15х0,15 см2 (табл. 1).

Плотность растений в ценопопуляции Erophila verna № 1 из сантониннополынно-та-мариксового ( Tamarix ramosissima - Artemisia santonica ) сообщества в флуктуационном блоке экотона, варьировала наиболее больших пределах - от 2 до 54 особей, составив в среднем 24,3 особи (табл. 1).

В ценопопуляции № 2, приуроченной к полынно-тамариксовому ( Artemisia - Tamarix ramosissima ) сообществу динамического блока плотность популяции резко падает, в сравнении с ценопопуляцией № 1, расположенной по сравнению с ней ближе к урезу воды, в 7,8 раза (tdiff = 4,49, при Р < 0,05), и ценопопуляцией № 3 – расположенной дальше, в 8,2 раза (tdiff = 5,40, при Р < 0,05). Если предположить, что уровень плотности растений в ценопопуляциях скоррелирован с экологическими условиями, которые максимально соответствуют биологическим потребностям вида, то условия произрастания вышеупомянутой ценопопуляции № 1, а также це-нопопуляции № 3 в составе злаково-полынного

( Artemisia santonica, A.austriaca - Poaceta ) сообщества в дистантном блоке и ценопопуляцией № 5 в полынном ( Artemisia austriaca, Artemisia taurica ) сообществе в маргинальном блоке, более благоприятны, по сравнению с условиями произрастания ценопопуляций № 2 и № 3.

Таким образом, исследованные в разных структурных блоках экотонной системы Чограй-ского водохранилища ценопопуляции Erophila verna имели специфическую плотность, отражающую также максимальную для данных фитоце-нотических условий емкость местообитания, которая ограничила верхний предел их плотности.

Растения, приуроченные к разным структурным блокам экотонной системы приобретают разную морфологию. Экологически и фитоцено-тически целесообразная морфологическая структура (архитектура растения), способствует выживанию популяции, характеризует тип поведения растения в соответствующих эколого-ценотиче-ских условиях. Рост рассматривается как одно из главных слагаемых поведения растений [11].

Анализ архитектуры травянистых растений имеет своей целью выяснение направления разрастания особей по мере увеличения их мощности. У веснянки весенней отмечается изо-модульный тип роста и репродукции [11]. Он характерен растениям, у которых отчетливо выражена зона торможения и не развиваются побеги ветвления. У малолетников с таким типом разрастания накапливаются сходные модули.

У Erophila verna такие модули имеют вид полностью сформированных репродуктивных побегов. В нашем исследовании число побегов у растений Erophila verna варьировало от 1 до 8. В ценопопуляциях № 1 и № 2, произрастающих в флуктуационном и динамическом блоках экотона, расположенных по сравнению с другими исследуемыми ценопопуляциями ближе к акватории водохранилища встречались 3 архитектурных варианта разрастания особей – одно-, двух- и трехпобеговые растения, среди которых однопобеговые растения встречались с наибольшей частотой (58,1-83,1%) (табл. 2).

Наибольшее разнообразие архитектурных типов особей Erophila verna , при преоблада-

Таблица 1. Плотность (шт.на 0,15х0,15 см2) растений в ценопопуляциях Erophila verna

|

Ценопопуляция |

x |

S x |

S x |

Cv |

Scv |

min |

max |

|

№1 |

24,3 |

4,65 |

14,69 |

60,5 |

13,52 |

54 |

2 |

|

№2 |

3,1 |

0,81 |

2,56 |

82,5 |

18,45 |

8 |

0 |

|

№3 |

25,5 |

4,07 |

12,87 |

50,5 |

11,28 |

45 |

9 |

|

№4 |

15,3 |

4,64 |

14,68 |

96,0 |

21,46 |

53 |

5 |

|

№5 |

24,1 |

2,95 |

9,33 |

38,7 |

8,65 |

42 |

10 |

Таблица 2. Частота (%) особей разных архитектурных типов в ценопопуляциях Erophila verna в структурных блоках экотонной системы Чограйского водохранилища

|

Число побегов |

Ценопопуляции |

|||||||||

|

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

№ 5 |

||||||

|

% |

S % |

% |

S % |

% |

S % |

% |

S % |

% |

S % |

|

|

1 |

83,1 |

2,40 |

58,1 |

8,86 |

75,7 |

2,69 |

70,6 |

3,68 |

58,5 |

3,17 |

|

2 |

13,2 |

2,17 |

19,3 |

7,09 |

16,5 |

2,32 |

22,9 |

3,40 |

35,3 |

3,08 |

|

3 |

3,7 |

1,21 |

22,6 |

7,51 |

4,3 |

1,27 |

4,6 |

1,69 |

5,8 |

1,51 |

|

4 |

- |

- |

- |

- |

2,3 |

0,94 |

0,7 |

0,45 |

0,4 |

0,17 |

|

5 |

- |

- |

- |

- |

0,8 |

0,31 |

0,4 |

0,15 |

- |

- |

|

6 |

- |

- |

- |

- |

0,65 |

0,42 |

- |

- |

- |

- |

|

7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

8 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,6 |

0,38 |

- |

- |

нии при этом частоты однопобеговых растений, отмечалось в ценопопуляциях № 3 и № 4. В ценопопуляции № 3 с убывающей частотой встречались одно - шестипобеговые растения. В ценопопуляции № 4 также с убывающей частотой встречались одно - пятипобеговые растения, а также восьмипобеговые особи с частотой 0,6%.

В ценопопуляции № 5, произрастающей в фитоценозе маргинальной зоны доля однопобеговых растений совпадает с ценопопуляцией № 2. Экотопические условия, в которых произрастает ценопопуляция № 2 наиболее негативные для произрастания растений Erophila verna. На это косвенно указывает и низкая плотность растений в данной ценопопуляции. Однако наряду с тремя архитектурными вариантами особей в данной ценопопуляции, в ценопопуляции № 5 с очень небольшой частотой встречаются четы-рехпобеговые (табл. 2).

Распределение архитектурных типов особей в ценопопуляциях Erophila verna из растительных сообществ экотонной системы Чограйского водохранилища выглядит следующим образом: од-но-трехпобеговые растения встречаются во всех пяти ценопопуляциях, четырехпобеговые – в трех (№3-№5), пятипобеговые – в двух (№3, №4), шестипобеговые – в ценопопуляции № 3, восьми побеговые - в ценопопуляции № 4 (табл. 2).

Таким образом, в ценопопуляциях № 1 и № 2 Erophila verna, произрастающих в флуктуационном и динамическом блоках экотона соответственно, расположенных по сравнению с другими исследуемыми ценопопуляциями ближе к акватории, отмечались три архитектурных варианта особей. По мере удаления от кромки воды в структурных блоках экотонной системы плотность растений в ценопопляциях Erophila verna варьировала, а также происходило увеличение мощности растений, выражающееся в увеличении частоты растений, в которых прои- зошло накопление сходных модулей до восьми. В маргинальном блоке число архитектурных типов сократилось до четырех.

Список литературы Архитектурные типы растений в ценопопуляциях Erophila verna (L.) Besser. (Brassicaeae ) в экотонной системе "вода-суша" побережья Чограйского водохранилища

- Новикова Н.М., Назаренко О.Г. Природные комплексы побережий искусственных водоемов на юге Европейской части России // Аридные экосистемы, 2013. Т. 19. № 3 (56). С. 27-42.

- Экотоны в биосфере / Под ред. В. С. Залетаева. М., 1997. 329 с.

- Сергиенко Л.А. и др. Биоморфология и структура популяций Plantago maritima L. по градиненту заливания на побережьях голарктических морей // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 4 (157). С. 64-71.

- Полевая геоботаника: В 5 т. / под общ. ред. Е.М. Лавренко и А.А.Корчагина. М., Л.: Наука. Т.1. 1959. 444 с. Т.2. 1960. 499 с. Т.З. 1964. Т.4. 1972. 336 с. Т.5. 1976. 319 с.

- Работнов Т.А. Фитоценология. М.: Изд-во МГУ, 1983. 292 с.