Архитектурный облик региона

Автор: Махаев Виктор Борисович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Провинциальная культура

Статья в выпуске: 1 (54), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются архитектурные традиции и стили страны между Волгой и Окой.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222931

IDR: 147222931

Текст научной статьи Архитектурный облик региона

В истории архитектуры региональный подход является одним из самых традиционных. Исследования такого рода должны ответить на вопрос: как особенности местной архитектуры зависят от природно-климатических условий и культурных традиций. Для того чтобы построить картину архитектурной эволюции любого региона, необходимо выяснить: является ли его архитектурный облик на различных этапах культурной эволюции целостным; существует ли в местных архитектурных формах преемственность; сложилась ли здесь архитектурная традиция? Рассмотрим данную проблему на примере междуречья Средней Волги и Оки.

Междуречье Средней Волги и Оки ограничено судоходными реками: на севере Волгой, на северо-западе Окой, на востоке Свиягой и на западе Цной. До XVII в. эта лесостепная территория была заселена мордвой (мокшей и эрзей), чувашами и татарами-мишарями. В XVI—XVII вв. она была колонизирована Русским государством. В XVIII— XIX вв. междуречье входило в состав Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Казанской и Симбирской губерний. В XX в. оно являлось южной частью Горьковской, восточной частью Рязанской, западной частью Ульяновской и северной частью Пензенской областей. Юго-западная часть междуречья входила в Чувашскую, центральная — в Мордовскую АССР Эти административные границы сохранились в настоящее время. В советский период междуречье относилось к Волго-Вятскому и Поволжскому экономическим районам. Сегодня оно входит в Приволжский федеральный округ.

МАХАЕВ Виктор Борисович, заведующий кафедрой архитектурного планирования и дизайна Мордовского государственного университета, кандидат искусствоведения.

С.С.Айдаров настаивает на том, что между административным делением и ареалом распространения архитектурных форм, строительных традиций и приемов существует прямая связь. Он пишет: «Архитектурный регионализм — направление развития современной архитектуры и градостроительства страны, при котором в каждом самоуправляющемся регионе, являющемся субъектом Российской Федерации, эффективно отражаются местные природногеографические особенности и исторически сложившиеся на этой основе архитектурные традиции. В рамках этого направления формируются сейчас региональные архитектурно-строительные школы»1 По нашему мнению, административные и культурные границы совпадают редко.

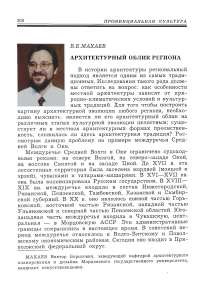

Система сельских поселений междуречья Средней Волги и Оки прошла эволюцию от древнемордовских селищ и городищ до современных поселков, сел и деревень (русских, мордовских, чувашских, татарских). Если не принимать во внимание несколько эфемерных поселений, градостроительство междуречья ведет отсчет с XVI в., когда русские начали колонизировать территорию, закладывая сторожевые пункты и крепости. Спустя столетие все они стали уездными городами или крупными селами. Мощным фактором развития местной архитектуры стало православие: в XVII—XIX вв. здесь сложилась система городских, пригородных и загородных монастырей. Все значительные общественные здания уездных городов и сел в прошлом — это православные храмы. В XIX в., несмотря на хозяйственную отсталость края и отсутствие «культурных гнезд», строительная деятельность дала обильные результаты: обустраивались поселения, закреплялись архитектурные традиции мест. К началу XX в. край приобрел законченный архитектурный облик (см. рис. 1).

Расселение мордвы и чувашей, как в прошлом, так и в настоящем (следовательно, и ареал распространения форм крестьянского строительства), лишь частично соответствует границам мордовской и чувашской республик, образованных в 1930-е гг. В исследуемом регионе до XVII в. бытовали архитектурные формы, распространенные на всей юго-восточной окраине Русского государства. Анализируя местную архитектуру последующих периодов, можно лишь

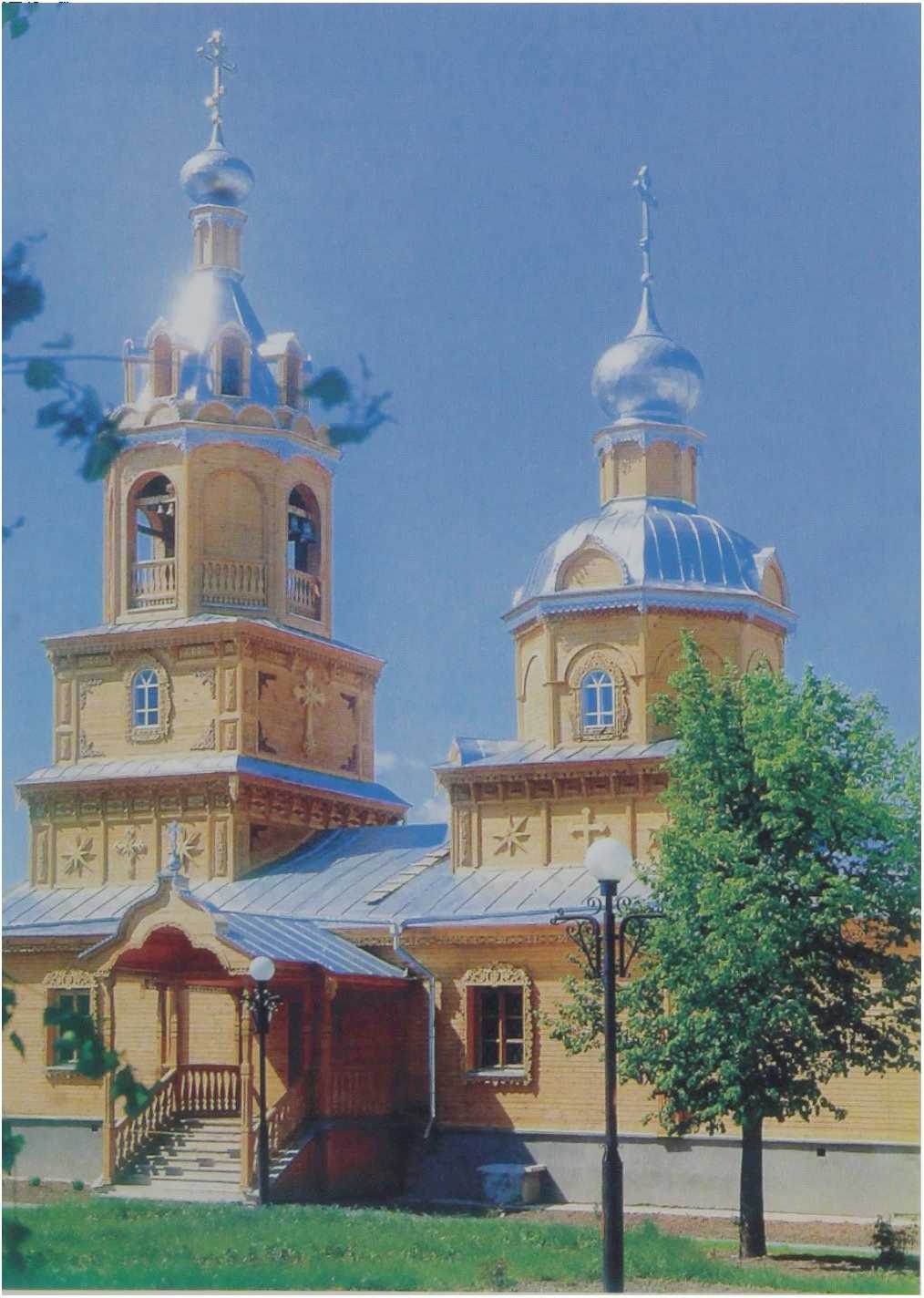

Рис. 1. Саровская пустынь с большими оговорками характеризовать ее как самобытную. В конце XVII—XVIII вв. деятельность практиковавших здесь строительных артелей выходит далеко за пределы, очерченные современными границами. Распространенные здесь в XVIII — начале XX в. градостроительные формы характерны для всей лесостепной полосы России. Местная барочная и классицистическая архитектура XVIII — начала XIX вв. соответствует формам, принятым в центральной части Российской империи. Самые заметные следы в междуречье оставил эклектизм. Вместе с тем известно, что русская архитектура второй половины XIX в., несмотря на все ее многообразие и отсутствие жестких художественных канонов, не была привязана к конкретному региону (именно в этот период все население страны осознало себя гражданами единой империи). Одним словом, историческая локализация архитектурных форм, места деятельности архитектурно-строительных школ, отдельных мастеров в междуречье никогда не совпадали с административными границами региона2 В связи с этим возникают вопросы: насколько автономной является русская архитектура этого региона, реальны ли его границы и каковы культурные основания, порождающие местную традицию?

На протяжении многих веков в русской культуре доминирует противостояние центра и периферии. С точки зрения теории управления имперскую структуру можно рассматривать как контролирующий и подчиненный элементы. С религиозной точки зрения столица является священным социальным институтом, а провинция — пространственным выражением покорности власти3. В любом случае провинциальная культура, охватывающая громадную территорию, оказывается вторичной по отношению к столичной. При этом в центре постоянно культивируется имперский стереотип: слаборазвитая периферия, не имеющая собственных ценностей, требует управления, так как истинные ценности должен вырабатывать и транслировать исключительно центр.

Можно согласиться с А.Я.Лившицем, который пишет, что централизм управления породил в провинции негативные тенденции. С давних пор она имеет слабое чувство пространства — места, расстояния, границы. Провинция привыкла к самоиндентификации по административно-территориальному делению, но не по культурно-историческим принципам4 Профессор В.Л.Глазычев пишет, что имперская идеология, особенно в советский период, трактовала провинцию исключительно негативно, как территорию, лишенную культурной ценности5.

Какое место занимает провинциальная архитектура в системе тотально регламентированных имперских ценностей? Пространственная структура государства, градостроительная и архитектурная типологии выстраиваются в сложную иерархию. Населенные пункты классифицируются согласно количеству властных полномочий (города столичные, губернские, областные, уездные, заштатные и войсковые; села, деревни и хутора). Распределение полномочий, привилегий и благ находится в прямой зависимости от места в этой иерархии. Все значимое и богатое концентрируется в местных центрах, самое важное и ценное -— в столице. Ее великолепие формирует рафинированная придворная культура, которая по искусствоведческой традиции отождествляется с национальной культурой имперского периода. Провинциальное пространство разреженно, мелкомасштабные постройки свободно растекаются по «безграничной» территории. В провинции постоянно ощущается дефицит муниципальных прав, финансов, заказчиков и квалифицированных кадров, поэтому гражданская архитектура объективно не может подняться здесь на высокий уровень. Основной массив архитектурных произведений, как правило, имеет скромные художественные достоинства. Расцвет провинциальной архитектуры напрямую связан с импульсами развития, которые предоставляет имперский порядок.

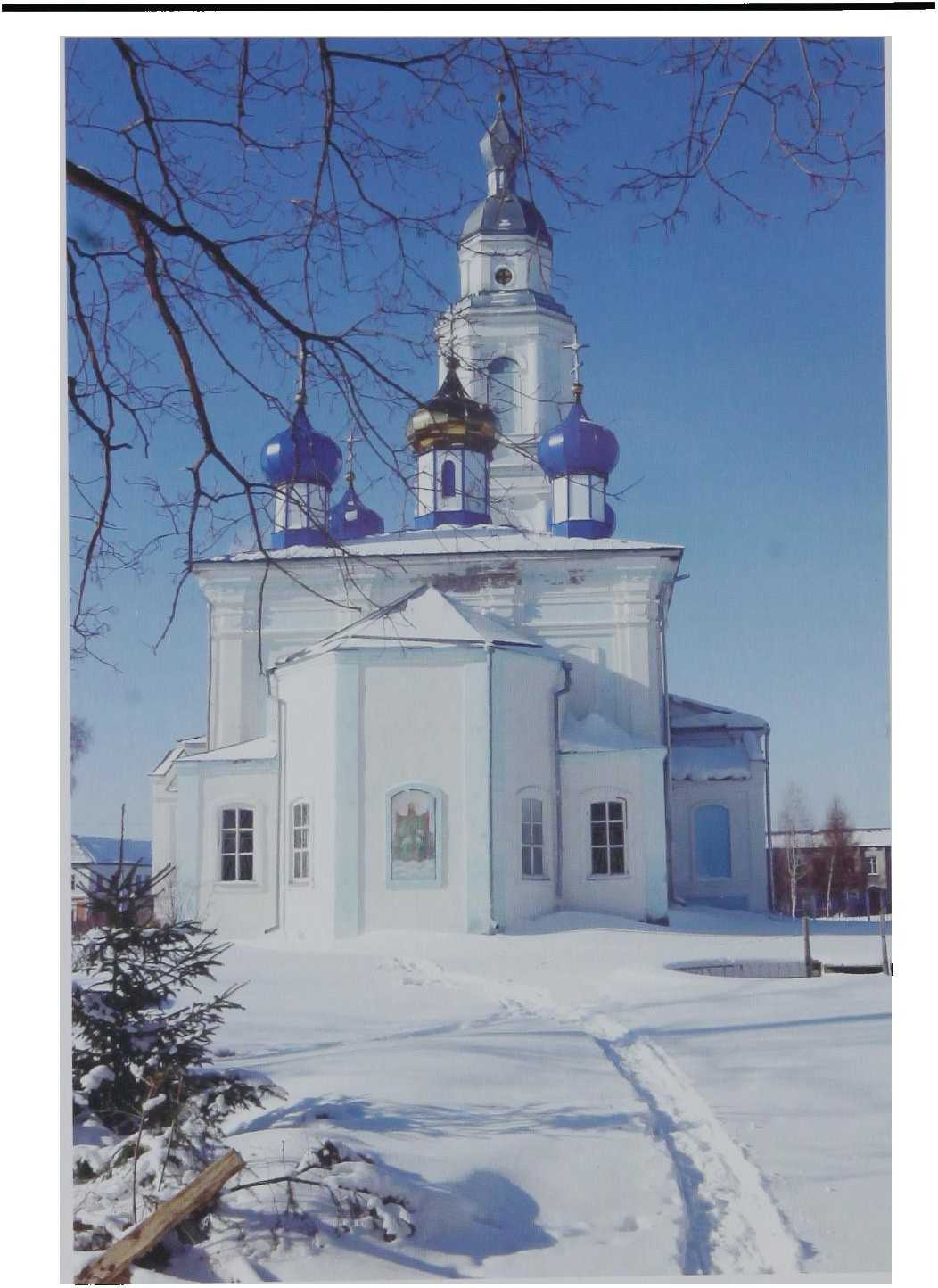

Художественный образ империи всегда воплощает стиль. С полным основанием можно говорить о провинциальном архитектурном стиле — вторичном, консервативном, непритязательном, упрощенном и семантически выхолощенном. Особенность провинциальной архитектуры — в запаздывании (иногда на десятилетия) от столицы и крупных городов, в консервации приемов, найденных ведущими отечественными мастерами. Если проследить эволюцию провинциальной архитектуры как парафразы столичного стиля XVII—XIX вв., то складывается следующая картина. В XVII — середине XVIII в., при значительных масштабах строительства вне столицы, лишь в наиболее крупных провинциальных центрах создаются уникальные архитектурные произведения (Ярославль, Ростов, Нижний Новгород, строгановские вотчины). Рубеж XVIII—XIX вв. ознаменовался ц^енаправленным развитием городов, начавшимся с их пространственной реконструкции, и массовым строительством дворянских усадеб. В середине XIX в. формируется новый архитектурный облик имперской провинции. В конце XIX в. ее архитектурная среда заметно усложняется и обогащается, что объясняется социальными реформами, промышленным подъемом и развитием транспорта, а также расширением прав как городов, так и самих горожан (рис. 2).

Российская провинция отличается громадными размерами и территориальным разнообразием. Она неоднократно меняла свой архитектурный облик. Как расчленить ее на автономные культурные регионы? В качестве базовых элементов могут быть предложены два: крестьянское жилище и городские поселения.

Крестьянское жилище напрямую связанно с природно-климатическим фактором. Этнографы различают несколько типов русского крестьянского жилища: северно-русский, среднерусский, западно-русский, южно-русский, смешанный, украинский, низовьев Дона, а также Кубани и Терека6 В отличие от жилища, города в большей степени связаны с внутренней политикой и общегосударственным хозяйством. В истории градостроительства традиционной считается классификация городов по периодам их пространственного формирования7 К первой группе относятся города, сложившиеся до XVIII в. в традициях древнерусского градостроения (Новгород, Псков, Владимир, Рязань, Нижний Новгород, Астрахань). Ко второй — города, сформировавшиеся в традициях классицистического градостроения конца XVIII — начала XIX в. (Саратов, Таганрог, Екатеринбург). Третью группу составляют города, где синтезировались традиции деревянного зодчества и классицизма (Архангельск, Томск). В начале XX в. краевед А.К.Пиксанов выделил ряд губернских городов, крупные

Рис. 2. Атюрьево культурные и хозяйственные центры, названные им культурными гнездами8

Локальная архитектурная история связана с комплексным, историко-культурным изучением территории -— краеведением и регионологией. Край — это условное и широко употребляемое понятие, не имеющее четких пространственных и временных границ, удобное, однако, в прикладной культурологии. Например, мордовский и чувашский края являются этногеографическим наименованием территории компактного проживания двух этносов. В отличие от края регион выделяется по экономическому принципу. И в том, и в другом случае речь идет о локальной системе расселения как специфической форме антропогенного ландшафта. В России ее начал описывать В.И.Ключевский, затем этот сюжет развил Л.Н.Гумилев9 Этнографы В.В.Пименов10 и Е.Н.Бусыгин11 связали его с системой сельского, а культуролог В.Л.Глазычев — городского расселения12 Из последних работ обобщающего характера следует указать книгу Е.М.Ковалева13

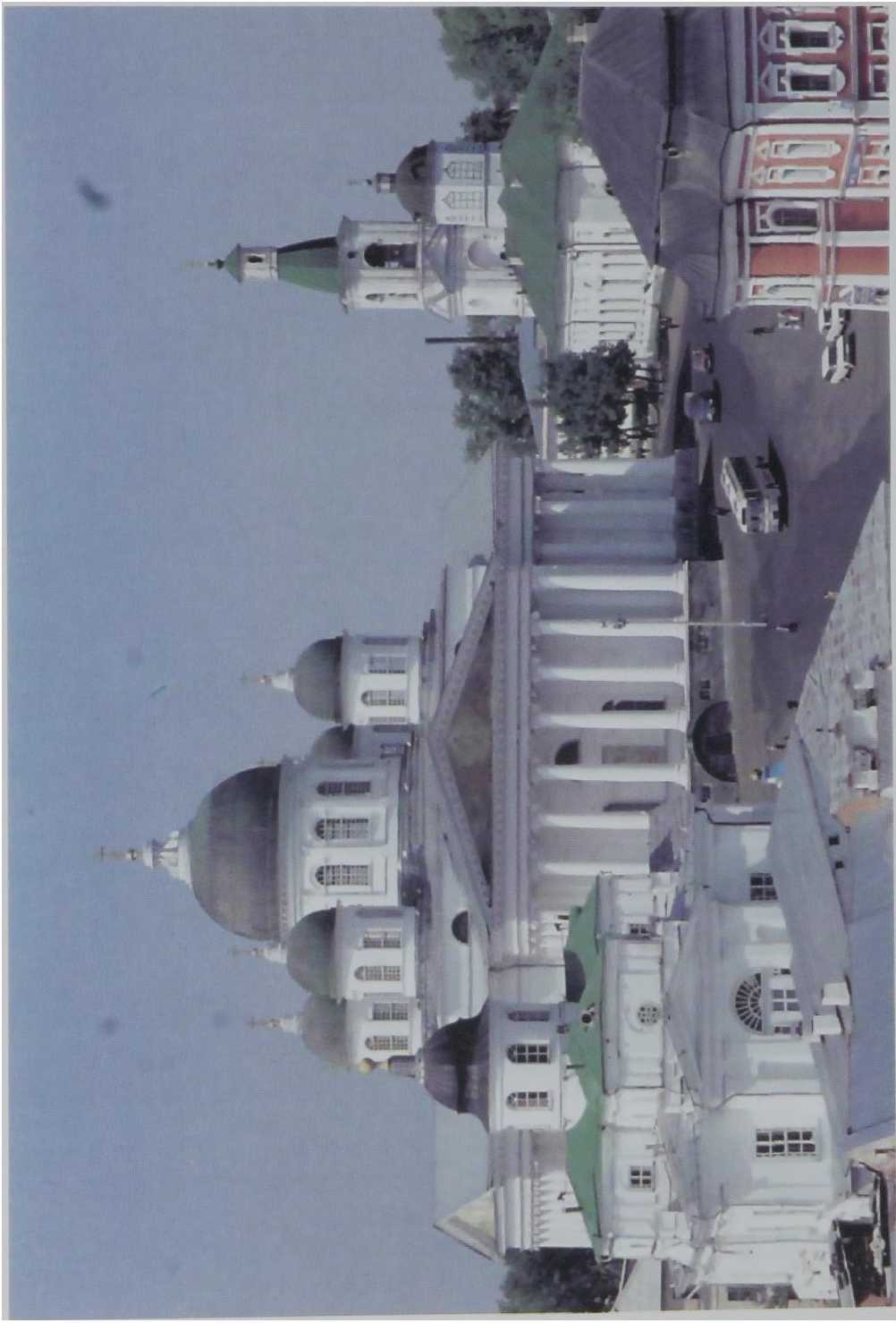

Анализируя русскую архитектуру, можно выделить регионы двух типов. В одном были выработаны оригинальные формы и созданы новые типы построек, впоследствии получившие широкое распространение, здесь появились общепризнанные шедевры архитектуры (древнерусские княжества, Русский Север). В другом происходил постоянный импорт форм, выработанных в культурных центрах (Урал, Сибирь). Однако при архитектурном районировании гораздо важнее выделить системообразующие факторы: природно-географический, этнический, исторический, хозяйственный и культурный (см. рис. 3).

При вычленении междуречья Средней Волги и Оки главным фактором является время основания городов. Факторами, позволяющими говорить о междуречье как об автономном регионе, являются природный ландшафт (лесостепная зона с сетью мелководных рек); многонациональный состав населения (русские колонизировали территорию, где проживали мордва, чуваши и татары-мишари, в течение ста лет (XVI—XVII вв.); тип города (в этот период Русским государством были построены оборонительные линии с крепостями, даты их основания также укладыва-

Рис. 3. Арзамас ются в рамки столетия (1550—1650-е гг.), в конце XVIII — начале XIX в. самые крупные из них стали уездными городами, в XX в. — районными центрами, а Саранск — столицей АССР); хозяйство (на всем протяжении истории междуречье являлось аграрной провинцией, внутренней хлебопроизводящей колонией государства, из-за слаборазвитых сухопутных коммуникаций было лишено транспортных преимуществ Волги и Оки); культура (русские привнесли в междуречье государственность, городскую куль-ТУРУ и христианскую религию).

Если междуречье Средней Волги и Оки выделено нами как регион с особой архитектурной традицией, то следует сравнить его с соседними регионами, с Рязанским и Владимирским краями, Поволжьем, а также с губернскими городами — Рязанью, Нижним Новгородом, Казанью, Симбирском, Самарой и Пензой.

В XIII—XV вв. южнее Московского княжества располагалась широкая буферная зона, отделявшая защищенные земли от набегов кочевников. Для ее охраны рязанские князья стали создавать цепочки крепостей в сочетании с глубоко эшелонированным предпольем. Этот метод защиты территории был использован в XVI—XIX вв. для создания грандиозной системы оборонительных линий и сети городов, позволивших Московскому государству превратиться в Российскую империю. Далеко не все поселения, основанные на берегах Оки, сохранились до настоящего времени. На левобережье, которое в XV в. называлось Берегом, или Польской Украиной и являлось границей Русского государства, сохранились древнерусские города: Муром (основан до 862 г.), Касимов (1152 г.), Меленки (1463 г.). На правом берегу Оки, который тогда называли Рязанской и Мещерской Украиной, в настоящее время существуют древние города: Михайлов (1137 г.), Пронск (до 1186 г.), Скопин (XII в.), Рязань (до 1301 г.), Зарайск (XIII в.), Елатьма (до 1381 г.), Венев (сер. XIV в.), Луховицы (1594 г.), Спасск-Рязанский (до 1629 г.). Градостроительная структура этих поселений сложилась в раннем средневековье. Многие местные православные пустыни были основаны в XIV в.: Андреянова, Зарайская Вознесенская, Троицкая Перевиц-кая, Нищевская Покровская и др. На сегодняшний день в юго-восточной части Владимирской и Рязанской областей насчитывается много уникальных памятников допетровской каменной архитектуры — остатки крепостей, монастыри и соборы, жилые здания, обладающие колоссальной культурной ценностью.

Поволжье — это территория, примыкающая к среднему и нижнему течению Волги. Ее правый берег — высокое правобережье, левый — низкое Заволжье, граница Заволжской степной провинции. В среднем течении Волги традиционно выделяют Нижегородское, Казанское и Самарское Поволжье.

Волжское побережье издавна формировалось как особый архитектурный регион14 Историческое, хозяйственное и культурное освоение Волги русскими и другими поволжскими народами наложило на градостроительство отпечаток самобытности. Здесь были отработаны своеобразные приемы формирования большого открытого пространства. С другой стороны, Волга стала не только композиционным руслом, но и осью восприятия архитектурно-природного ландшафта.

С древнейших времен Волга — важнейшая восточноевропейская коммуникация с крупными многолюдными поселениями. В X—XIV вв. здесь строились булгарские города, в XIII—XV вв. — города Золотой Орды, Казанского и Астраханского ханств. Эти поселения застраивались под влиянием строительной традиции Ближнего и Среднего Востока. С XIII в. на Средней Волге основывались русские города — форпосты Московского государства для защиты колонизируемого водного пути на юг и восток. Строительство крупных крепостей по унифицированным образцам русских военно-оборонительных сооружений велось в XVI— XVIII вв. Ключевыми элементами поволжских городов-крепостей были пристань и обширный рынок. В XIV—XVI вв. Среднее Поволжье, междуречье Оки и Волги русские называли Низом, или Понизовьем, а выстроенные здесь крепости — Понизовыми городами.

В XVIII—XIX вв. волжские берега стали одним из самых интенсивно осваиваемых регионов Российской империи. Быстро росли старые, основывались новые города. Волга превратилась в оживленную торговую магистраль с мно- жеством населенных пунктов. Вдоль нее пролегли важные для хозяйства страны почтовые дороги. Главная дорога — Сибирский тракт — проходила по правому берегу: из Москвы через Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск и Казань — в Сибирь. Также по правому берегу была проложена дорога от Казани через Тетюши в Симбирск. По левому берегу проходили две дороги, ведущие в Сибирь: от Козьмодемьянска к Вятке и далее на Центральный Урал, от Казани в Лаишево и через Уфу — на южный Урал. Сухопутные коммуникации получали архитектурное оформление (мосты, почтовые станции, постоялые дворы).

Города, расположенные на берегах Волги, до середины XX в. имели характерный ландшафт. Холмы и крутые склоны демонстрировали фактуру земли, застройка отражалась в воде, центр имел привилегированную каменную застройку, окруженную деревянной одноэтажной селитьбой. Правобережные города строились над рекой, на высоком и крутом «хребте» (Нижний Новгород, Симбирск), левобережные (в связи с весенним разливом) — на удалении от воды (Казань). Однако во всех крупных городах издавна существовали набережные и съезды, пристани и складские территории, благоустроенные места летнего отдыха на воде. Градостроительные приемы волжских городов и сел включали как правило трассировку улиц вдоль и перпендикулярно берегу, обязательное раскрытие центра города или села на воду. Городские панорамы были предназначены для восприятия при движении по реке вдоль города.

На берегах Волги сложились уникальные природно-градостроительные ландшафты. Наиболее известный тип — ансамбли городских центров, выстроенные на возвышенности и обращенные на воду. Величественные панорамы в десятки километров раскрываются из самой старой части городского центра. Из нижегородского кремля открывается вид на устье р. Оки и Волгу, ее низкое левобережье, на р. Везлому и с. Неклюдово. Из казанского кремля открывается вид на р. Казанку и с. Верхний Услон, расположенное на высоком правом берегу Волги.

Особой постановкой выделяются культовые здания поволжских городов. От Нижнего Новгорода до Казани церк- ви, выстроенные на правобережье, обращены северным фасадом, а на левобережье — южным фасадом к воде. От Казани до Астрахани на правом берегу церкви обращены алтарем, на левом — главным входом и колокольней к воде.

В междуречье, в городах, построенных на малых реках, общегородской центр также обращен на открытое пространство — обширную речную пойму, загородные поля. Однако на Волге все поселения выстраиваются в единую систему, крупномасштабную пространственную композицию, которая воспринимается с трассы движения по «главной реке России». Такой системы, связывающей воедино городские и сельские поселения, в других регионах нет.

Все упомянутые выше губернские города в начале XX в. являлись крупными промышленными и культурными центрами, среди провинциальных поселений они выделялись «европейским» обликом. Их площадь и население многократно превышали размеры уездных городов. Номенклатура архитектурных объектов (административных, учебных, промышленных и жилых зданий) была значительно шире. Типология жилища была больше, включала также загородные дачи и дома-дворцы знатных особ. Здесь строились не только православные здания, но и культовые постройки других конфессий. Губернские города получили обширные промышленные зоны и крупные транспортные объекты. В этих городах обустраивались зоны летнего и зимнего отдыха не только для богатых горожан, но и для мещан.

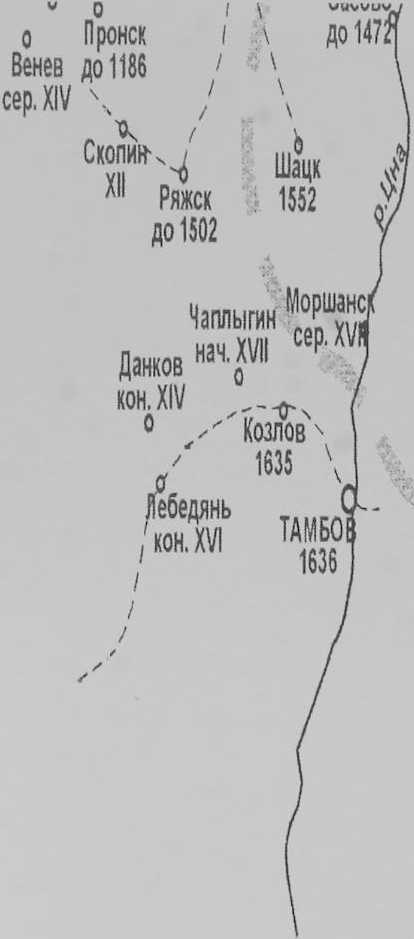

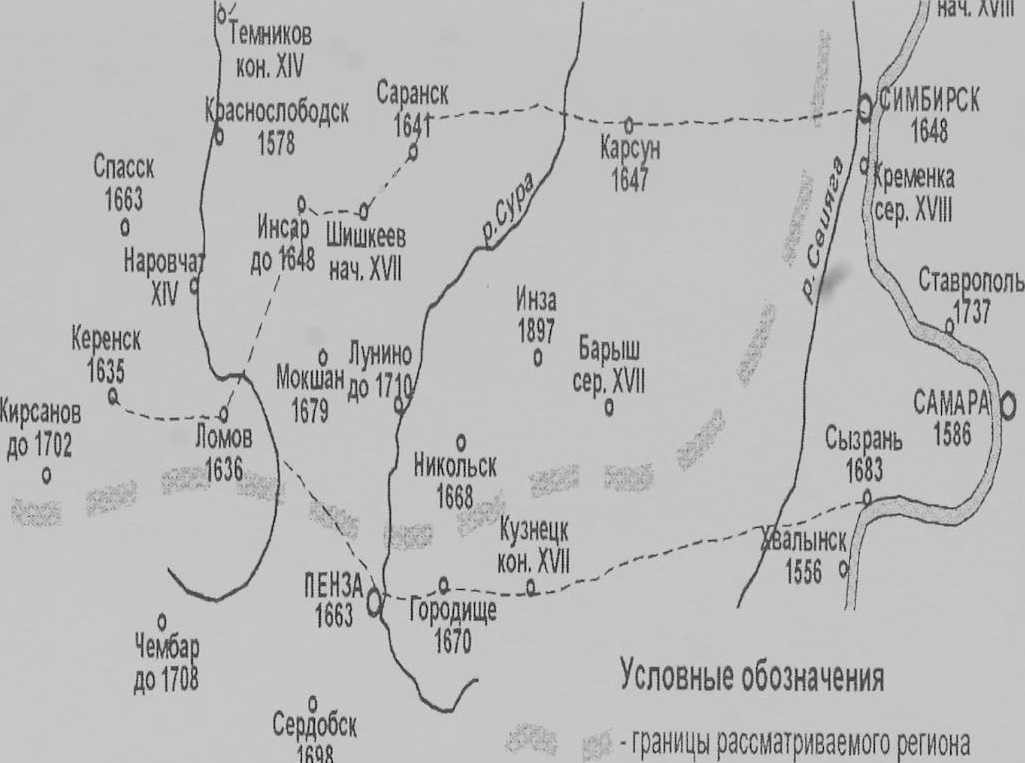

Описанная выше архитектура находится за границей междуречья Средней Волги и Оки. Что же представляет собой междуречье в историческом и архитектурном отношении? На рис. 4 показаны все города региона с датами основания, а также засечные линии (картосхему выполнил кандидат географических наук, доцент В.А.Моисеенко).

На протяжении нескольких веков в этом регионе складывалась культура угро-финских, славянских и тюркских народов, вырабатывались представления о пространстве и ландшафте, жилище и поселениях. Каждая национальная культура привносила свои особенности в создаваемый общими усилиями рукотворный ландшафт — предметно-пространственную среду деревень, сел и городов. Русские

- засечные черты XVI-XVII веков КАЗАНЬ до 11770 - губернские города ^о-прочие города

Рис. 4. Картосхема

Архитектурный облик региона 213

крепости строились как правило на месте древнемордовских поселений, однако заметного влияния на архитектуру городов крестьянское строительство мордвы, чувашей и татар не оказало. Аборигены не могли составить конкуренцию русской культуре, которая в XVII в. находилась на болеа высоком уровне развития. С начала XVIII в. в междуречье доминирует русская культура и речь, здесь распространена Владимирско-Поволжская группа северно-великорусских говоров.

В историческом плане междуречье прошло эволюцию от буферной зоны контактов оседлых и кочевых народов в древности до провинции в центре громадной империи. Русская крестьянская колонизация междуречий Волги и Оки, Мокши и Суры, бассейна р. Алатырь началась в середине XII в. и проходила стихийно. В середине XVI в. после присоединения Казанского ханства и вхождения земель темниковской и алатырской мордвы в состав Русского государства началось организованное заселение территории русскими, активное освоение малозаселенных плодородных земель. Итогом крестьянской колонизации стала густая сеть сельских земледельческих поселений (рис. 5).

Для защиты от систематических набегов крымских татар и ногайцев был создан сплошной, сложный по устройству оборонительный комплекс, состоявший из крепостей, сторожевых пунктов, ворот и лесных засек. Это строительство началось в 1571 г. с создания Передовой засечной черты.

В конце XVII в. междуречье стало одним из главных поставщиков зерна и скота в центр государства, а в XVIII— XIX вв. оно оказалось на стыке двух хлебопроизводящих районов России — Средневолжского и Черноземного. В течение двух веков уездные города были торгово-ремесленными центрами сельскохозяйственной округи. Привязанность городов к речной сети характерна для городов любого региона России. Города и села междуречья расположены на малых, в прошлом судоходных реках (Мокша, Сура, Алатырь, Цна). Сухопутные тракты связывали центр государства с востоком и югом. Существовали тракты местного значения, например, Арзамас — Лысково (к Мака-рьевской ярмарке). Они процветали до 1843 г., когда на

Рис. 5. Цивильск

Волге было создано пароходство. В середине XIX в. уездные города утратили свое значение, и к 1870 г. вся хозяйственная, торговая и транспортная жизнь переместилась на Волгу. Строительство железных дорог в конце XIX в. усугубило положение многих населенных пунктов: исчезли постылые дворы, сократились ярмарки, прекратились ямской, извозный промыслы, исчезли шорные, экипажные, кузнечные ремесла. До середины XX в. междуречье серьезно отставало в своем развитии, но и при советской власти оно оставалось сугубо аграрным регионом. Это подтверждает мысль В.Л.Глазычева, что сельский район — наиболее устойчивый во времени элемент системы расселения15 Таким образом, междуречье является локальной системой расселения.

Насколько развито междуречье в архитектурном отношении? Общепризнана средневековая архитектура Рязани и Казани, широко известна старая и новая нижегородская архитектура, представляет значительный интерес архитектура XIX в. Самары, Пензы, Симбирска. В общественном сознании и литературе сложилось стереотипное представление, что между этими древними и прославленными культурными центрами лежит «пустое», архитектурно бессодержательное пространство, лишенное объектов строительного искусства. Действительно, в междуречье нет такого обилия разнообразных градостроительных и архитектурных памятников, как на берегах Оки и Волги. Этот факт объясняется исторически. Тем не менее, с полным правом можно говорить об архитектурном облике и архитектурной истории этого региона как о своеобразной форме провинциальной культуры (рис. 6).

В заключение следует перечислить главные особенности русской архитектуры междуречья. В XVI—XVIII вв. здесь преобладали военно-земледельческие поселения. Основанные в XVI—XVII вв. крепости первоначально не имели оседлого населения и каменных зданий, их застройка была ограничена деревянными, унифицированными постройками, как утилитарными (фортификационными, жилыми), так и культовыми. В конце XVIII в. эти поселения стали уездными городами с весьма скромным архитектурным обликом, и сегодня они сохранили памятники каменной

Рис. 6. Санаксарский монастырь архитектуры в основном лишь конца XVIII—XIX вв. Из-за отсутствия древних построек допетровской эпохи в междуречье создается впечатление, что территория культурно освоена недавно. На правом берегу Волги, в междуречье Оки и Свияги, сконцентрированы православные монастыри, сегодня многие из них имеют статус памятников федерального значения. Их количество сопоставимо с количеством монастырей в Заволжье, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях. К югу от Саранска и востоку от Алатыря монастырей намного меньше16 По сравнению с югом Пензенской области и с черноземным центром, в междуречье мало дворянских и помещичьих усадеб. Памятников промышленной и транспортной архитектуры здесь также немного. Крестьянское строительство было и остается очень скромным с архитектурной точки зрения, здесь преобладает среднерусский тип деревянного жилища. Еще одна особенность: как и в хозяйственной жизни, в культуре и архитектуре нет ядра — единого, крупного центра.

Список литературы Архитектурный облик региона

- Айдаров С.С. Поиск утраченного лица//Казань. 1999. № 9/10. С. 32.

- Ковалев Е.М. Гуманитарная география России. М., 1995.

- Лившиц А.Я. и др. Региональная стратегия России//Регион: экономика и социология. 1994. № 3. С. 30

- Глазычев В.Л. Дух Места//Освобождение духа. М., 1991. С. 138 -167.

- Русские. Историко-культурный атлас. М., 1967