Арктический моногород: восприятие населением своего будущего в перспективах его развития

Автор: Волков Александр Дмитриевич, Симакова Анна Васильевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 4 (121) т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность исследования обусловлена стратегической необходимостью закрепления человеческого капитала на арктических территориях, что определяет важность более глубокого изучения связи жизненных стратегий населения и локальных проблем моногородов как опорных точек формирования экономического пространства Арктики. Цель статьи - на основе проведенного исследования определить причины, обусловливающие миграционные установки жителей моногорода. Материалы и методы. Информационную основу исследования составили данные официальной статистики и результаты анкетного опроса населения г. о. Костомукша, проведенного осенью 2021 г. В опросе принимали участие представители постоянно проживающего на территории городского округа населения в возрасте 15-74 лет (n = 697). Анализ осуществлялся в программе SPSS. Итоговые выводы опирались на совокупность методов пространственной экономики, теории устойчивого развития и диалектический подход. Результаты исследования. Были выявлены «средовые» особенности территории за счет сопоставления данных социологического опроса населения (проблемы города, удовлетворенность различными аспектами жизни), результатов предыдущих исследований и экспедиций авторов, данных официальной статистики. Установлены выраженность и особенности миграционных установок населения, рассмотрен социальный портрет той части населения, которая склонна к миграции. Предложены мероприятия для устранения угроз социальной устойчивости и перехода к расширенному качеству воспроизводства человеческого капитала. Обсуждение и заключение. На основе соотнесения «средовых» особенностей территории и результатов анализа миграционных установок населения сделаны выводы о конкурентоспособности г. о. Костомукша с точки зрения воспроизводства его человеческого капитала и социальной устойчивости, поддерживаемых благодаря устойчивой работе градообразующего предприятия, благоприятной экологической обстановке и защищенности граждан от преступности. Результаты исследования, выявленные угрозы локальной социальной устойчивости позволяют сформировать аналитическую основу для их своевременного устранения и, в более широком контексте, имеют практическую значимость для управления развитием экономического пространства Арктической зоны России на всех уровнях административного регулирования. Полученные выводы составят основу аналитических материалов, адресованных субъектам государственного и муниципального управления.

Моногород, российская арктика, миграция, социальная устойчивость, человеческий капитал, опрос населения, костомукша

Короткий адрес: https://sciup.org/147238982

IDR: 147238982 | УДК: 314.145:616-36.21 | DOI: 10.15507/2413-1407.121.030.202204.851-881

Текст научной статьи Арктический моногород: восприятие населением своего будущего в перспективах его развития

Original article

Arctic Single-Industry City: The Population’s Perception of Their Future in the Prospects for its Development

A. D. Volkovas, A. V. Simakovaa,b a Institute of Economics of Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (Petrozavodsk, Russian Federation)

Introduction. The relevance of the study is due to the strategic necessity of consolidating human capital in the Arctic territories, which determines the importance of a deeper study of the connection between the life strategies of the population and the local problems of monotowns, as hard points for the formation of the economic space of the Arctic. The purpose of the article is to identify the reasons for the formation of migration attitudes of the population of the monotown.

Materials and Methods. The information basis of the study was the data of official statistics and the results of a questionnaire based survey of the population of Kostomuksha district, conducted in the fall of 2021. The participants of the survey were representatives of the population permanently residing in the district, aged 15 ‒ 74. The average age of the respondents was 44.9. The sample size was 697 people. The analysis was conducted using the SPSS software. The final conclusions were based on a combination of methods of spatial economics, the theory of sustainable development and the dialectical approach.

Results. Environmental features were identified by way of comparing the data of sociological survey of the population (town’s problems, satisfaction with different aspects of life), the results of previous studies and expeditions of the authors and the data of official statistics. The severity and features of the migration attitudes of the population were established, the social portrait of the migration-prone part of the population was examined.

Discussion and Conclusion. Based on the correlation between the environmental features of the territory and the results of the migration attitudes analysis, conclusions were made concerning the competitiveness of Kostomuksha district in terms of reproduction of its human capital and social sustainability, sustainable and favorable ecological conditions, supported in part by the stable operation of the city-forming enterprise, as well as general protection of the population from crime. Measures were proposed for the transition to an expanded quality of human capital reproduction. The results of the study and the identified threats to local social stability make it possible to form an analytical basis for their timely elimination, and, in a broader context, are of practical importance for managing the development of the Russian Arctic economic space at all levels of administrative regulation. The findings will form the basis of analytical materials addressed to the subjects of state and municipal government.

Conflict of interests. The authors declare that there is no conflict of interests.

Acknowledgements . The authors are grateful to O. V. Derusova for help in preparing the graphic materials for the article. The authors also express their gratitude to Russian Journal of Regional Studies reviewers and editorial staff for invaluable recommendations, advice and tips which help to enhance our scientific study.

Funding. The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation, project No. 21-18-00500 “Institutional engineering of monocities in the Arctic zone ‒ modernization and sustainable development”.

Введение. Моногорода России как социально-экономическое явление притягивают все большее внимание исследователей. Их роль в формировании и связывании экономического пространства страны неуклонно возрастала в период индустриализации и активного освоения природных богатств Севера и Арктики в XX в., определяя в то же время будущие особенности и проблемы регионального развития сопряженных с ними территорий. Особенно отчетливо это проявляется в условиях Арктики, где естественной исторической основой формирования моногородов послужил длительное время сохраняющийся приисковый характер освоения природных ресурсов и обусловленный им очагово-дисперсный тип расселения. Фактически на 2020 г. 86,6 % населения арктических территорий России проживало в 97 городских населенных пунктах, из которых 45 являются городами, в их числе 18 – моно-городами1 (рис. 1).

В составе Арктической зоны России в соответствии с Указом Президента от 02.05.2014 № 296

] «О сухопутных территориях...»(в актуальной редакции) / Asa part of the Russian Arctic in accordance with the Decree of the President on 02.05.2014 No. 296 “On land territories...” (as amended)

В составе Арктической зоны России в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ / As a part of the Russian Arctic in accordance with the Federal Law dated July 13, 2020 No. 193-FL

Сельские поселения в составе Арктической зоны России в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ / Rural settlements within the Russian Arctic in accordance with the Federal Law dated July 13, 2020 No. 193-FL

Поселения, имеющие статус моногорода в соответствии с Распоряжением Правительства России ф от 29.07.2014 № 1398 / Settlements with the status of a single-industry town in accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation dated July 29,2014 No. 1398

ф Территория проведения исследования / Territory of the study

Р и с. 1. Моногорода Российской Арктики

F i g. 1. Single-industry towns in the Russian Arctic

Соотношение изменяющихся реалий мировой экономической системы, возрастания глобальных экономических, социальных и экологических рисков, трансформации стратегических приоритетов страны и закрепившейся ранее модели организации экономического пространства Российской Арктики формирует актуальные вызовы развитию моногородов как системообразующих элементов пространственной организации экономики арктического макрорегиона. К важнейшим вызовам относятся, в частности, накопление экологического ущерба для локальных природных экосистем [1], климатические изменения и их последствия [2], обострение конфликтов с представителями коренных народов [3], исчерпание ресурса действующих месторождений, вокруг которых формировалась как производственная, так и социальная инфраструктура [4], отставание стандартов жизни человека от уровня, предоставляемого современной экономикой в развитых и даже развивающихся странах, сокращение населения и деградация системы расселения большинства территорий. С точки зрения поддержания заселенности арктических пространств критическое значение имеет формирование глобального рынка труда, «перетягивающего» человеческий капитал на территории, предоставляющие более благоприятные условия для его воспроизводства. С учетом этого моногорода Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в рамках конкуренции территорий за трудовые ресурсы часто не могут предоставить ни устойчивых долговременных перспектив трудоустройства (в первую очередь, ввиду исчерпания ресурсной базы производств и монопрофильного характера локальных экономик), ни высокие стандарты жизни, компенсирующие естественные издержки жизнедеятельности в суровых климатических условиях. В большинстве своем они проигрывают в данных аспектах как российским мегаполисам, так и международному рынку труда. Непосредственное следствие это находит в направленности и интенсивности существующих миграционных потоков [5].

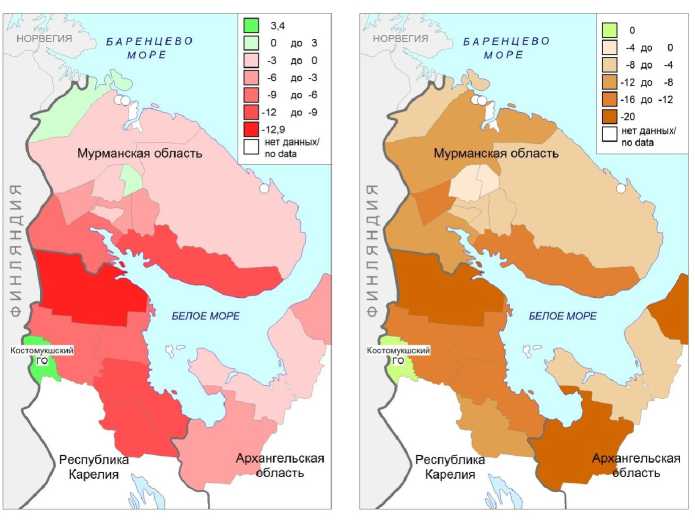

Таким образом, потеря моногородами населения выступает квинтэссенцией, результирующей противоречий между инерционностью модели освоения Арктики, сформировавшейся в прошлом, и существующими воспроизводственными процессами в рамках национальной и мировой экономики. Необходимость ответа на вызов развития, обусловленный данными противоречиями, формирует практическую актуальность настоящего исследования, нацеленного на формирование аналитических основ управления развитием экономического пространства АЗРФ за счет выявления критических аспектов воспроизводства социальной устойчивости местных сообществ. Выбранный кейс-стади г. о. Костомукша, в котором осуществляет деятельность АО «Карельский окатыш», имеет свои особенности и интересен еще и тем, что является единственным городским поселением со стабильной и устойчивой численностью населения на сотни тысяч квадратных километров арктических и субарктических территорий европейской части России, при этом оставаясь

У^У - значительно удаленным от других крупных поселений и экономических центров (рис. 2). Однако существующее относительное благополучие данного моногорода не предопределяет его социальной устойчивости в долгосрочной перспективе. Изучение аспектов социальной устойчивости на примере данного моногорода позволит выявить возможные критические элементы и угрозы ее долгосрочного воспроизводства.

а

б

Р и с. 2. Пространственная локализация г. о. Костомукша в контексте показателей воспроизводства населения арктических территорий:

а – среднее значение коэффициента естественного прироста населения

(в промилле), б – среднее значение коэффициента миграционного прироста (чел. на 10 000 жителей) за 2011–2020 гг. по муниципальным районам и городским округам

F i g. 2. Spatial localization of Kostomuksha, in the context of population reproduction indicators in the Arctic territories:

а – the average value of the coefficient of natural increase (persons per 1000 inhabitants), б – the average value of the coefficient of migration growth

(persons per 10,000 inhabitants) for 2011–2020 by municipal districts and urban districts

Научная актуальность определяется необходимостью более глубокого изучения социальной устойчивости, рассматриваемой через зависимость жизненных стратегий населения от локальных проблем изучаемого моногорода, имеющих социально-экономическую и институциональную природу и раскрываемых в пространственном ключе. В операционном плане соотношение индивидуальных жизненных стратегий граждан и перспектив развития моногорода выявляется через взаимосвязь восприятия населением проблем моногорода, возможности реализовать свои планы в данных условиях, связи с местом проживания, миграционными установками и их выраженностью. Рассмотрение каждого из данных аспектов составляет отдельную научную задачу, решаемую в рамках данной работы и подчиненную единой цели исследования.

Цель статьи – определить причины формирования миграционных установок населения арктического моногорода как критических предпосылок воспроизводства локальной социальной устойчивости. Достижение цели и решение задач осуществляется на основе актуальных данных, полученных в ходе массового анкетного опроса населения в г. о. Костомукша (карельская Арктика).

Обзор литературы. Реализация масштабных программных мероприятий освоения Арктики в контексте специфики проблем ее регионов требует в первую очередь закрепления человеческого капитала на территориях приоритетного развития [6]. Недостаток квалифицированной рабочей силы и устойчивое сокращение населения представляют в настоящее время один из важнейших вызовов развитию экономического пространства макрорегиона и его частей [7].

Миграция всегда играла особую роль в воспроизводстве населения Российской Арктики [8]. Однако на разных исторических этапах освоения макрорегиона ее вклад имел весьма различный характер и значение. Если на этапе первоначального промышленного освоения часто преобладал принудительный характер привлечения рабочей силы (в частности, за счет создания спецпоселений) [8], то с конца 50-х гг. XX в. на первый план выходят экономические и организационно-распределительные методы, которые обеспечивали устойчивый прирост населения в период активной индустриализации и экономического развития – вплоть до начала 1990-х гг. С началом рыночных преобразований большинство арктических регионов стало терять население [9]. На текущий момент положительная динамика его численности наблюдается только в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Направления миграционных потоков населения АЗРФ подробно рассмотрены В. В. Фаузером и А. В. Смирновым [5]. На наш взгляд, они отражают приоритеты скорее не увеличения доходов, а максимизации приобретаемых благ (во всем разнообразии от медицинского обслуживания и образования до средств досуга, диспропорции в предоставлении которых в условиях моногородов Севера на разных стадиях их жизненного цикла рассматривают Т. Ламанес и Л. Дикон [10]). Это подтверждает и анализ специфики потребления и затрат жителей Арктики [11].

Дифференциация потребностей представителей разных социальных групп лежит в основе отмечаемых исследователями различий в миграционных установках и практиках мужчин и женщин [12], молодежи и лиц старших возрастных групп [13], сельских и городских жителей2 арктических территорий России. Среди основных причин миграции исследователями выделяются сокращение рабочих мест, низкая заработная плата, отсутствие желаемых условий для самореализации, необходимость получения образования [13]. В контексте воспроизводства человеческого капитала регионов АЗРФ важнейшее значение имеет высокая доля мужчин трудоспособного возраста в исходящих миграционных потоках [14]; сохранение данной особенности в долгосрочной перспективе приводит к негативному изменению половозрастной структуры населения [8] в направлении, противоположном потребностям экономики регионов.

Сопоставление тенденций развития монопрофильных поселений Арктики и Севера, отмечаемых отечественными и зарубежными исследователями, отражает различия в моделях хозяйственного освоения данных территорий между странами, крайнюю дифференцированность не только географических условий, но и социального и экономического контекстов [15]. Если для России в наиболее интенсивный период освоения Севера и Арктики была характерна стратегия «обживания» территорий и контроля над пространством, что предполагало формирование относительно самодостаточных в социальном и экономическом аспектах поселений [16], то для Канады и США в большей степени свойственен подход к формированию рабочих поселков, ориентированных на обслуживание вахтового характера труда [10]. Общей для северных территорий Европы и России проблемой является отток населения, в первую очередь образованной молодежи [17]. Это сужает потенциал местных рынков труда, что снижает инвестиционную привлекательность территорий и их экономический потенциал. Преодоление этой воспроизводящейся неконкурентоспособности локальных социально-экономических систем, исчерпывающих природно-ресурсный потенциал развития, упирается в необходимость перепрофилирования и диверсификации направлений их специализации.

Промышленные моногорода Арктики и приарктических территорий, традиционно формировавшиеся вблизи крупных месторождений, сильно зависят от степени и успешности освоения ресурсной базы, при этом оказывая значимое влияние на развитие как локальных территорий нахождения, так и региона в период активной стадии жизненного цикла производств [18]. Постепенное угасание и закрытие градообразующих предприятий приводит, как правило, к деградации локальных экономик и социальной инфраструктуры [19], оттоку высококвалифицированной рабочей силы и наиболее экономически активной и инициативной части населения [20]. Преимущество в привлечении и закреплении населения и трудовых ресурсов на Севере имеют более крупные города, а также поселения с развитыми центрами образования и университетами, что отмечается как отечественными [21], так и зарубежными исследователями [17].

Для экономики АЗРФ критически важным является закрепление человеческого капитала в воспроизводстве экономик городских поселений [22] (и в частности, моногородов) как ключевых элементов ее пространственной организации, что возможно только при комплементарности личных целей и ценностей человека и перспектив развития места его проживания и труда. Раскрытие аспектов данного соответствия применительно к моногородам представляет актуальный вопрос, ответ на который лежит в основе управления их социально-экономической конкурентоспособностью.

Основой концептуальной конструкции, раскрывающей взаимосвязь пространственных, институциональных и социально-экономических аспектов воспроизводства местных сообществ, является понятие их социальной устойчивости [23]. Изучению вопросов социальной устойчивости местных сообществ в промышленных моногородах уделяется определенное внимание в научных исследованиях, хотя и не достаточное, на наш взгляд. При этом само определение социальной устойчивости остается дискуссионным. Так, Б. Литтиг и Э. Грайслер связывают социальный аспект устойчивости со степенью удовлетворения базовых потребностей, социальной справедливостью и взаимодействию в обеспечении качества жизни [24]. С. Вэллэнс и соавторы разделяют социальную устойчивость на три взаимосвязанных конституирующих составляющих: устойчивость развития (development sustainability), адаптационную устойчивость (bridge sustainability) и устойчивость сохранения (главным образом, социокультурных характеристик сообщества – maintenance sustainability) [23]. Л. Суопаярви и соавторы в исследовании местных сообществ северных добывающих поселений рассматривают социальную устойчивость в двух взаимосвязанных аспектах: процедурном (относится к планированию и принятию решений в процессе добычи полезных ископаемых и отражает механизмы участия стейкхолдеров, включенность в принятие решений и социальную справедливость) и контекстуальном (особенности социального, экономического и культурного контекста, в котором происходит взаимодействие сообществ и предприятия, включающие помимо прочего формирование социального капитала, поддержание культурного кода (паттернов) и уклада жизни) [25].

Большинство исследователей сходятся во мнении, что рассмотрение данных составляющих социальной устойчивости целесообразно в неразрывном контексте настоящего положения дел и перспектив будущего развития сообщества [23–25]. В таком ракурсе вопросы корпоративной социальной ответственности, особенно актуальные в условиях моногородов, являются связующим звеном между устойчивым развитием и корпоративной устойчивостью предприятия [26] с одной стороны, и социальной устойчивостью местного сообщества [25] – с другой. Различным аспектам воспроизводства социального капитала как важнейшей составляющей социальной устойчивости уделяется достаточно обстоятельное внимание в работах отечественных ученых [27], однако в более широком контексте этот вопрос изучен недостаточно.

В рамках данной статьи нами ставилась задача сопоставить локальные особенности территории и социальную устойчивость местного сообщества, раскрываемую через восприятие населением связи с местом проживания и миграционные установки в условиях г. о. Костомукша, как положительного исключения в ряду арктических моногородов. Данные аспекты позволяют эксплицировать важнейший контекст связи между настоящим положением дел и перспективами будущего развития сообщества, приобретающего характер взаимосвязи в выстраивании человеком стратегии воспроизводства своего человеческого капитала. Данный подход позволяет ответить на вопрос «Насколько данное состояние сообщества и средовые особенности его воспроизводства соответствуют критериям устойчивости в рамках долгосрочного развития?», а миграционные установки и их соотношение с оценками среды проживания выступают индикаторами критических проблем для воспроизводства социальной устойчивости в долгосрочной перспективе.

Материалы и методы. Объектом исследования стало население г. о. Костомукша, расположенного на территории карельской Арктики и являющегося моногородом3. Информационную основу исследования составили данные официальной статистики и результаты анкетного опроса населения г. о. Костомукша, проведенного осенью 2021 г.

Достижение цели исследования и решение задач осуществлялось в следующей логической последовательности, привязанной к соответствующим методам. На первом этапе осуществлялось выявление «средовых» особенностей территории за счет сопоставления данных социологического опроса населения, а также результатов предыдущих исследований [28; 29] в г. о. Костомукша и карельской Арктике. На втором этапе определялась выраженность и особенности миграционных установок населения, рассмотрен социальный портрет части населения, склонной к миграции. В заключительной части исследования соотнесены «средовые» особенности территории и результаты анализа миграционных установок населения, сделаны выводы о критических аспектах воспроизводства социальной устойчивости местного сообщества и конкурентоспособности территории с точки зрения воспроизводства ее человеческого капитала, определены перспективные направления преодоления выявленных проблем.

Формирование выборки осуществлялось по половозрастным квотам, отражающим структуру генеральной совокупности. В опросе принимали участие представители постоянно проживающего населения в возрасте 15–74 лет. Средний возраст опрошенных – 44,9 лет. Объем выборки составил 697 чел. Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили согласие к сотрудничеству.

Соответствие между параметрами выборки и структурой генеральной совокупности представлено в таблице 1.

Анализ полученных данных осуществлялся с применением средств программного комплекса SPSS. Осуществлена интерпретация данных в соответствии с задачами и целью исследования. Итоговые выводы опирались на совокупность методов пространственной экономики, теории устойчивого развития и диалектический подход. Теоретической основой социологического исследования являлся социокультурный подход [30], позволяющий раскрыть диалектическую взаимосвязь между оценками, ориентациями и установками отдельного человека и социально-экономическим укладом жизни местного сообщества.

Результаты исследования. Пространственные и экономические особенности территории проведения исследования. Городской округ Костомукша территориально расположен на Северо-Западе Российской Федерации, на территории субрегиона карельской Арктики, сформировавшегося в результате вхождения ряда северных муниципалитетов Республики Карелия в состав сухопутных территорий АЗРФ4, в непосредственной близости к границе с Финляндией. Общими для рассматриваемого городского округа и большинства моногородов АЗРФ являются его удаленность от других городов и значимых экономических центров, достаточно слабая инфраструктурная обеспеченность (на начало 2022 г. ни одна дорога, подходящая к городскому округу со стороны других территорий России, не асфальтирована полностью, отсутствует авиасообщение, но подходит железнодорожная ветка), экономическая специализация определяется добывающим характером градообразующего предприятия.

Особенностями считаются территориальная близость к Финляндии, исторически развитые экономические, социальные и культурные связи между приграничными территориями (в настоящий момент находящиеся под угрозой). Обращает на себя внимание достаточно стабильная численность населения г. о. Костомукша, которая колеблется в пределах 29–30,5 тыс. чел. на протяжении последних 20 лет, что не характерно для большинства других городских поселений и территорий АЗРФ, испытывающих в большинстве своем устойчивую убыль населения. Число занятых на АО «Карельский окатыш» по состоянию на начало 2022 г. составляет 3 950 чел., или 23,5 % от численности населения городского округа в трудоспособном возрасте.

Male

Женский / 3 492 14,3 100 14,3 0,0

Female

Всего / Total 24 385 100 697 100 среднее 0,9 %

Сокращение численности занятых на предприятии происходило постепенно с 1992 г. в первую очередь вследствие роста производительности труда, но в настоящее время высвобождение рабочей силы компенсируется наращиванием объемов производства. К другим значимым работодателям относятся ООО «АЕК» (численность сотрудников – 991 чел.) и ООО «Костомукшская строительная компания» (147 чел.)5. Более подробно экономические особенности г. о. Костомукша и его роль в пространственном развитии экономики рассмотрены нами ранее [29].

Средовые особенности территории в оценках населения. Важнейшими показателями, отражающими социально-экономическую устойчивость и конкурентоспособность города в привлечении человеческого капитала, являются удовлетворенность населения различными аспектами жизни в городе, воспринимаемые связь с местом проживания и возможность реализовать свои жизненные планы, а также характер миграционных установок населения. Удовлетворенность населения условиями проживания6 отражают оценки следующих аспектов, измеряемых с помощью 5-значной шкалы Ликерта: уровень доходов, жилищные условия, доступность и качество образования, возможность трудоустройства и др. Так, аспектами жизнедеятельности, имеющими наиболее выраженные положительные оценки (полностью удовлетворен и скорее удовлетворен) со стороны населения г. о. Костомукша стали: экологическая обстановка (80,9 % положительных оценок при 20,4 % со значением «полностью удовлетворен»), жилищные условия (72,1 и 20,4 % соответственно), защищенность от преступности (70,4 и 13,5 %), разнообразие и проведение досуга (68,2 и 9,4 %). Наибольшие значения отрицательных оценок удовлетворенности (оценки «скорее не удовлетворен» и «полностью не удовлетворен») населением г. о. Костомукша отмечены по следующим пунктам: цены в магазинах (95,1 % отрицательных оценок при 45,4 % со значением «полностью не удовлетворен»), тарифы на ЖКХ (91,5 и 42,8 % соответственно), уровень доходов (63,2 и 20,2 %), медицинское обслуживание (55,8 и 15,2 %) (рис. 3).

Среди наиболее значимых проблем7 опрошенные отметили рост цен (87,9 %), рост тарифов ЖКХ (65,7), нехватку квалифицированных специалистов (44,9) и низкие доходы населения (36,4 %), что в целом совпадает с оценками удовлетворенности условиями жизни и связано в большей мере с макроэкономической проблемой инфляции в России (кроме третьего пункта). Среди наиболее выраженных сугубо локальных проблем следует выделить уже упоминавшийся пункт «нехватка квалифицированных специалистов» (44,9 %), а также утечку умов из города (30,9), высокую смертность и низкую рождаемость (27,7), приток мигрантов (26,5) и социальную напряженность (26,2 %).

Цены в магазинах / Prices in stores

Тарифы ЖКХ /

Housing and communal services tariffs

Уровень доходов / Income level

Медицинское обслуживание / Medical service

Возможность трудоустройства / Job opportunity

Доступность и качество проф. образования / Availability and quality of vocational education

Проводимая политика местной власти / Local government policy

Благоустройство городской среды / Improvement of the urban environment

Доступность и качество школьного образования / Availability and quality of school education

Разнообразие проведения досуга и отдыха / Variety of leisure and recreation activities

Защищенность от преступности / Crime protection

Жилищные условия / Housing quality

Экологическая обстановка / Ecological situation

0,7

2,8 49,6 45,4 1 ,5

0,4

4,2 48,6 42,8 3,9

1,9 32,8 42,9 20,2 2 ,2

1,6 40,2 40,6 15,2 2 ,5

3,5 39,4 27,4 13,2 16,6

4,5 42,6 17,2 5,9 29,7

2,5 48,4 27,1 14,1 8,0

2,5 53,7 36,6 4,2 2,9

18,8 48,6 9,3 2 ,0 21,3

9,4 58,8 20,4 7,4 4,0

13,5 56,9 11,8 2,9 14,9

20,4 51,7 20,5 4,5 2,9

20,4 60,5 10,7 3,9 4,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-

■ Полностью удовлетворен / Сompletely satisfied

-

■ Скорее удовлетворен / Rather satisfied

-

■ Скорее не удовлетворен / Rather dissatisfied

-

■ Полностью не удовлетворен / Completely dissatisfied

-

■ Затрудняюсь ответить / Find it difficult to answer

Р и с. 3. Оценка респондентами удовлетворенности различными аспектами жизни в городе

F i g. 3. Respondents’ assessment of satisfaction with various aspects of life in the city

Оценки важности проблем «плохой экологической обстановки» (отметили лишь 3,8 %) и «высокого уровня преступности» (2,3 %) выглядят неожиданно для моногорода с добывающей специализацией производства и достаточно молодым населением. Очевидно, причиной таких оценок являются локальные особенности г. о. Костомукша, важнейшее значение из которых в контексте проблемы экологического благополучия имеют: тщательное планирование территориального расположения предприятия, городской застройки и инфраструктуры на этапе строительства (осуществлявшегося еще в 1978–1982 гг. совместно с Финляндией, известной своими корпоративными традициями приро-досбережения и заботы об экологии среды обитания человека), существование на территории городского округа особо охраняемых территорий (Костомукшского заповедника и национального парка «Калевальский», занимающих более 30 % площади городского округа), деятельность местных некоммерческих организаций экологической направленности и активная позиция АО «Карельский окатыш» не только в отношении экологизации производства, но и благоустройства городской среды. Низкие показатели оценки уровня преступности вызваны приграничным положением и обусловленной им концентрацией правоохранительных структур и структур обеспечения национальной безопасности.

При этом можно проследить связь между проблемой нехватки квалифицированных специалистов и притоком мигрантов. Одна часть вакансий низкой и средней квалификации на ГОКе замещается за счет привлечения работников из близлежащих территорий (Калевальский, Муезерский муниципальные районы), доставляемых служебным транспортом, а другая (преимущественно требующих высокой квалификации) – за счет привлечения специалистов из других регионов, главным образом из Санкт-Петербурга. При этом, согласно проведенным ранее исследованиям, значительная часть молодежи г. о. Костомукша уезжает для получения образования в другие города и не возвращается. Данный вопрос дополнительно раскрывается через анализ воспринимаемой связи с местом проживания8 и возможностью реализовать свои планы в городе9.

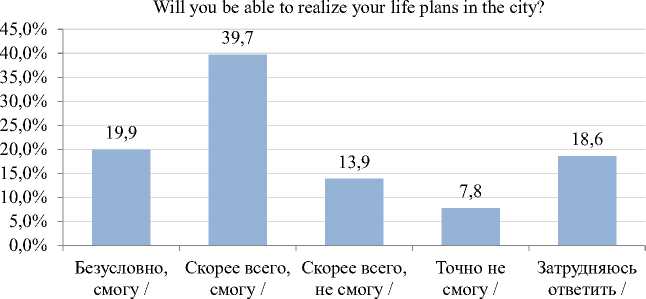

Видит ли население свое будущее в перспективах развития моногорода? Оценки связи с местом проживания и миграционные установки населения. Восприятие населением связи с местом проживания и возможности реализовать свои жизненные планы характеризуется преимущественно положительными оценками (рис. 4).

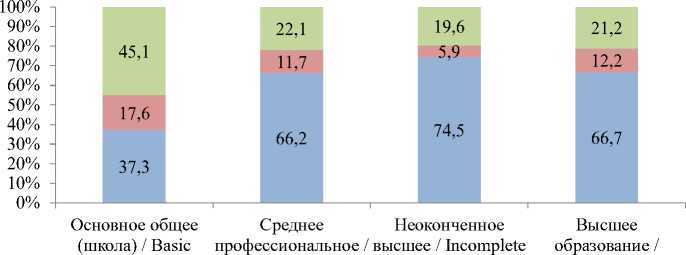

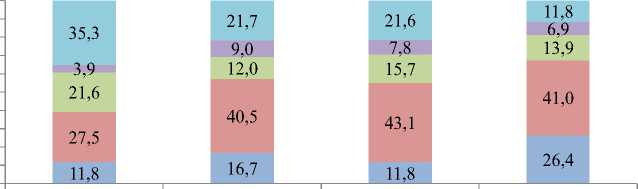

Однако, рассматривая оценки респондентов в разрезе возрастных групп и образовательного уровня, мы видим ряд особенностей, позволяющих говорить о дифференциации показателей восприятия (рис. 5 и 6).

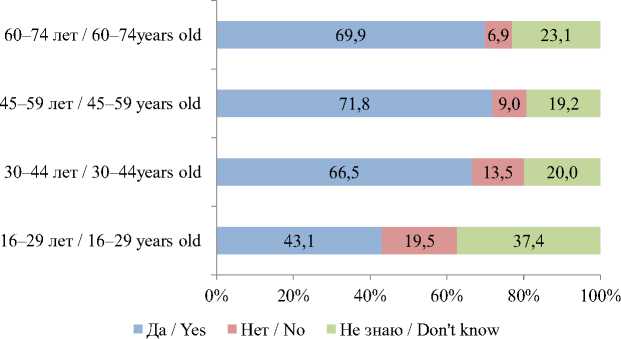

Так, среди респондентов в возрастной группе 16–29 лет только 43,1 % однозначно связывают свое будущее с городом проживания, в то время как в других возрастных группах значения утвердительно ответивших колеблются от 66,5 % в возрастной группе 30–44 лет до 71,8 % в возрастной группе 60–74 лет. Наибольшее число респондентов, однозначно не связывающих свое будущее с г. о. Костомукша и затруднившихся с ответом, наблюдается в возрастной группе 16–29 лет (19,5 и 37,4 % соответственно). Схожие различия между возрастными группами мы видим и в оценках возможности реализовать свои жизненные планы в месте проживания.

Сможете ли Вы реализовать свои жизненные планы в городе? /

I definitely can

Difficult to answer

I definitely can't

Most likely I can't

Most likely I can

Р и с. 4. Восприятие населением связи с местом проживания и возможности реализовать свои планы

F i g. 4. Perception by the population of connection with the place of residence and the opportunity of realizing their plans

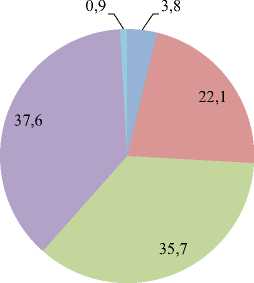

Миграционные установки населения моногорода в рамках проведенного социологического исследования раскрываются через вопросы «Хотели бы Вы уехать жить в другой город?», «Насколько Вы готовы к тому, чтобы уехать из города?» и «По какой причине Вы хотите покинуть город?». Утвердительно на вопрос о желании уехать в другой город ответил 30,1 % респондентов (216 чел. в абсолютном выражении). С точки зрения задач исследования важно подробнее рассмотреть как социальный портрет данной группы респондентов, так и возможные отличия в восприятии проблем моногорода и удовлетворенности условиями проживания. Дифференциация по степени готовности к миграции и причины желания покинуть город отражены на рисунках 7 и 8.

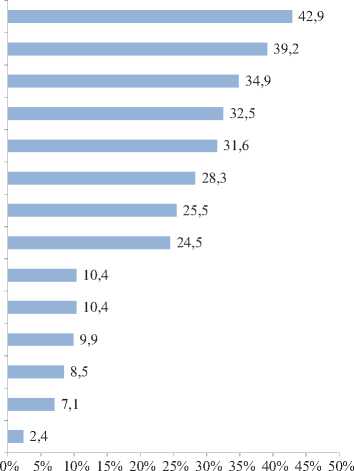

Мы видим, что наибольшую готовность к переезду имеют 25,9 % выразивших желание уехать из города (или 8,0 % от всей выборочной совокупности), из них 3,8 % – уже находятся на стадии переезда. Среди причин, определяющих желание переехать, наиболее часто респонденты выделяют климатические особенности, родственные связи, поиск лучших условий здравоохранения, необходимость обеспечения будущего детей, а также совокупность причин, связанных с условиями и возможностью трудовой самореализации.

secondary (school) Secondary vocational higher education Higher education education

-

■ Да / Yes ■ Нет / No ■ Не знаю / Don't know

Р и с. 5. Распределение ответов на вопрос «Связываете ли Вы свое будущее с городом?» в разрезе возрастных групп и образовательного уровня

F i g. 5. Distribution of answers to the question “Do you link your future with the city?” in the context of age groups and in the context of the educational level of the respondents

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Основное общее Среднее Неоконченное Высшее

(школа) / Basic профессиональное / высшее / Incomplete образование / secondary (school) Secondary vocational higher education Higher education education

-

■ Затрудняюсь ответить / Difficult to answer

-

■ Точно не смогу / I definitely can't

-

■ Скорее всего, не смогу / Most likely I can't

-

■ Скорее всего, смогу / Most likely I can

-

■ Безусловно, смогу / I definitely can

60–74 лет / 60–74years old

45–59 лет / 45–59 years old

30–44 лет / 30–44years old

16–29 лет / 16–29 years old

21,4 42,8 11,0 6,4 18,5

23,7 42,9 12,8 5,1 15,4I

18,8 40,0 16,3 8,6 16,3

14,6 30,1 14,6 11,4 29,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-

■ Безусловно, смогу / I definitely can

-

■ Скорее всего, смогу / Most likely I can

-

■ Скорее всего, не смогу / Most likely I can't

-

■ Точно не смогу / I definitely can't

-

■ Затрудняюсь ответить / Difficult to answer

Р и с. 6. Распределение ответов на вопрос «Сможете ли Вы реализовать свои жизненные планы в городе?» в разрезе возрастных групп и образовательного уровня

F i g. 6. Distribution of answers to the question “Will you be able to realize your life plans in the city?” in the context of age groups and in the context of the educational level of the respondents

-

■ Уже нахожусь в стадии переезда / I'm in the process of moving

-

■ Принял(а) твердое решение уехать / Made a firm decision to leave

-

■ Обдумываю возможности переезда / Considering relocation

-

■ Иногда задумываюсь об этом / Sometimes I think about it

Р и с. 7. Готовность к переезду (в рамках группы респондентов, выразивших желание уехать из города)

F i g. 7. Willingness to move (within the group of respondents who expressed a desire to leave the city)

Там лучше климатические условия / There are better climate conditions

Там есть родственники, друзья / There are relatives, friends

Там лучше здравоохранение, социальное обслуживание / There are better health care, social services

Там выше заработная плата / There are higher wages

Для обеспечения будущего детей / For the future of one’s children

Есть пример(ы) успешного переезда моих знакомых / There is(are) an example (s) of successful relocation of my friends

Там можно найти достойную работу / One can find decent jobs there

Там лучше условия для профессиональной реализации /There are better conditions for professional implementation

Изменить семейное положение /

To change marital status

Хочу там продолжить учебу / I’d like to continue my studies there

Там лучше экологическая обстановка / There is better environment

Там есть спрос на таких профессионалов, как я / There is a demand for professionals like me

Этот город (страна) моей мечты / This city (country) of my dream

По программе переселения / Under the resettlement program

Р и с. 8. Оценки причин желания переехать из города проживания (в рамках группы респондентов, выразивших желание уехать из города)

F i g. 8. Estimates of the reasons for the desire to move from the city of residence (within the group of respondents who expressed a desire to leave the city)

Социальный портрет группы респондентов, выразивших желание переехать, отличается от средних значений по выборочной совокупности (табл. 2). Так, в данной группе значительно выше доля молодежи 15–29 лет обоих полов и немного выше доля лиц возраста 30–44 лет. Средний возраст потенциального мигранта составляет 41,4 года, что несколько ниже среднего возраста опрошенных в рамках всей выборочной совокупности (44,9 лет).

Т а б л и ц а 2. Соотношение структуры генеральной совокупности и группы желающих переехать, %

T a b l e 2. Correlation between the structure of the general population and the group wishing to move, %

|

Возрастная группа, лет / Age groups, years |

Пол / Gender |

Структура выборки, % / Sample structure, % |

Структура группы желающих переехать, % / The structure of the group wishing to move, % |

|

15–29 |

Мужской / Male |

8,2 |

13,0 |

|

Женский / Female |

7,7 |

12,0 |

|

|

30–44 |

Мужской / Male |

17,0 |

18,5 |

|

Женский / Female |

16,1 |

18,1 |

|

|

45–59 |

Мужской / Male |

12,0 |

7,9 |

|

Женский / Female |

14,1 |

10,6 |

|

|

60–74 |

Мужской / Male |

10,6 |

9,7 |

|

Женский / Female |

14,3 |

10,2 |

|

|

Всего / Total |

100 |

100 |

|

Большинство желающих переехать – пенсионеры (19,7 %), работающие по найму на частном предприятии (кроме градообразующего) (18,8) или в бюджетной организации (16,4), а также студенты (9,4 %) (табл. 3).

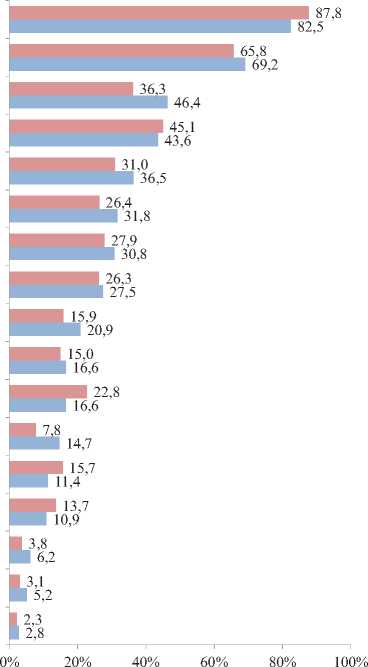

При этом сопоставление воспринимаемых проблем городского округа, отмечаемых респондентами из указанной группы и респондентами из всей выборочной совокупности, не выявляет значимых отличий. Необходимо отметить в целом более критическое отношение респондентов, склонных к миграции в восприятии отдельных локальных проблем в жизни города, из которых наиболее существенны различия в оценке следующих: «низкие доходы населения», «коррупция», «несогласованность действий власти и бизнеса», «утечка умов из города» и «приток мигрантов» (рис. 9).

Т а б л и ц а 3. Основной текущий род занятий всех опрошенных и желающих переехать

T a b l e 3. The main current occupation of all interviewees and those wishing to relocate

|

Род занятий / Occupation |

Все опрошенные / All respondents |

Желающие переехать / Those wishing to move |

|

Индивидуальный предприниматель, работаю сам(а) на себя / Individual entrepreneur, self-employed |

9,7 |

6,1 |

|

Работаю на градообразующем предприятии / Employed at a city-forming enterprise |

13,0 |

8,5 |

|

Работаю по найму на частном предприятии (кроме градообразующего) / Employed at a private enterprise (except for a city-forming enterprise) |

13,8 |

18,8 |

|

Работаю по найму в бюджетной организации (кроме градообразующей) / Employed at a budgetary organization (except for a city-forming enterprise) |

11,9 |

16,4 |

|

Военнослужащий / Military man |

3,8 |

0,9 |

|

Государственный/муниципальный служащий / State / municipal employee |

4,9 |

7,5 |

|

Являюсь общественным деятелем / Public figure |

2,1 |

0,9 |

|

Веду домашнее хозяйство / Running a household |

4,8 |

0,9 |

|

Временно не работаю, но активно ищу работу / Temporarily unemployed but actively looking for job |

3,1 |

2,8 |

|

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком / On maternity leave |

3,4 |

1,9 |

|

Нахожусь на пенсии / In retirement |

19,3 |

19,7 |

|

Обучающийся, студент / Student |

8,0 |

9,4 |

|

Перебиваюсь временными заработками / Having temporary work for living |

2,2 |

6,1 |

Категория населения, склонная к миграции, менее критична в отношении таких проблем, как «неактивность населения в социальной жизни города», «неактивность населения в экономической жизни города», «низкий уровень жизни населения в целом» и «рост цен». Мы можем сделать вывод о том, что потенциальные мигранты чаще отмечают проблемы, связанные с властью, ее взаимодействием с бизнесом и коррупцией в городском округе, в то время как респонденты, не предполагающие переезд, более критичны в отношении самих жителей городского округа и их социальной и экономической активности.

Рост цен / Rising prices

Рост тарифов ЖКХ / Growth of housing and communal services tariffs

Низкие доходы населения / Low incomes of the population

Нехватка квалифицированных специалистов / Lack of qualified specialists

Утечка умов из города /

Brain drain from the city

Приток мигратов / Influx of migrants

Высокая смертность / низкая рождаемость / High death rate / Low birth rate

Социальная напряженность / Social tension

Несогласованность действий власти и бизнеса / Inconsistency between the actions of government and business

Безработица / Unemployment rate

Неактивность населения в социальной жизни города / Inactivity of the population in the social life of the city

Коррупция / Corruption

Низкий уровень жизни населения в целом / Low standard of living of the population as a whole

Неактивность населения в экономической жизни города / Inactivity of the population in the economic life of the city

Плохая экологическая обстановка / Bad environmental situation

Кризис производства / Production crisis

Высокий уровень преступности / High crime rate

-

■ Все респонденты / All respondents

Респонденты, выразившие желание переехать / Respondents who expressed a desire to move

Р и с. 9. Сопоставление воспринимаемых проблем в месте проживания со стороны всех опрошенных и желающих переехать

F i g. 9. Comparison of perceived problems in the place of residence by all respondents and those wishing to move

Удовлетворенность условиями проживания в городе, при соотнесении данных по группе склонных к миграции и по всей совокупности респондентов, отражает однозначно более негативные оценки потенциальных мигрантов по всем аспектам жизни, что видно на рисунках 10 и 3.

Цены в магазинах / Prices in stores

Тарифы ЖКХ / Housing and communal services tariffs

Уровень доходов / Income level

Медицинское обслуживание / Medical service

Возможность трудоустройства / Job opportunity

Доступность и качество проф. образования / Availability and quality of vocational education

Проводимая политика местной власти / Local government policy

Благоустройство городской среды / Improvement of the urban environment

Доступность и качество школьного образования / Availability and quality of school education

Разнообразие проведения досуга и отдыха / Variety of leisure and recreation activities

Защищенность от преступности / Crime protection

Жилищные условия / Housing quality

Экологическая обстановка / Ecological situation

1,4

4,2 35,2 56,03,2

0,5

3,7 36,6 51,97,4

1,920,8 50,0 24,52,8

29,2 42,6 23,63,7

-

30,1 38,0 13,416,2I

3,2 26,9 24,5 14,4 31,0 ^H

4,2 33,8 36,6 15,79,7

1,9 46,7 40,2 7,53,7

14,8 40,3 15,7 3,725,5■

6,0 38,9 36,6 13,0 5,6

10,6 55,1 18,1 6,0 10,2 I

12,0 45,4 30,6 9,32,8

19,4 53,2 15,7 7,44,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

-

■ Полностью удовлетворен / Completely satisfied

-

■ Скорее удовлетворен / Rather satisfied

Р и с. 10. Оценка удовлетворенности различными аспектами жизни в городе группой респондентов, выразивших желание уехать

F i g. 10. Assessment of satisfaction with various aspects of life in the city by a group of respondents who expressed a desire to leave

Наиболее ощутима разница в оценках удовлетворенности (в негативную сторону) по аспектам «разнообразие проведения досуга и отдыха» (отрицательно оценивают 49,6 против 27,8 % в рамках всей выборочной совокупности), «жилищные условия» (39,9 против 25,0 %), «доступность и качество профессионального образования» (38,9 против 23,1 %), «уровень доходов» (74,5 против 63,1 %), «проводимая политика местной власти» (52,3 против 41,2 %), «возможность трудоустройства» (51,4 против 40,6 %), «медицинское обслуживание» (66,2 против 55,8 %).

Обобщая приведенные результаты полевого исследования и данные предыдущих работ, мы видим, что г. о. Костомукша в настоящее время удается удерживать население и человеческий капитал, необходимый для поддержания благополучия и «простого» воспроизводства локальной экономики. Основная часть населения удовлетворена локальными аспектами проживания в городском округе, наиболее критически оцениваемыми являются аспекты макроэкономического характера, в равной степени присущие большинству территорий России (например, уровень цен). Локальное благополучие достигается во многом благодаря устойчивой работе градообразующего предприятия, благоприятной экологической обстановке на территориях жилой застройки и социальной инфраструктуры города, защищенности от преступности и относительно новому жилому фонду. Однако важнейшими ограничениями конкурентоспособности территории в рамках воспроизводства человеческого капитала являются отсутствие учреждений высшего и небольшое число образовательных программ среднего специального образования, ограниченность предоставляемых медицинских услуг и узкие воспринимаемые возможности профессиональной самореализации.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.

-

1. Наиболее критически оцениваемыми населением условиями жизни в г. о. Костомукша являются цены в магазинах, тарифы ЖКХ, уровень доходов, медицинское обслуживание, возможности трудоустройства, доступность и качество профессионального образования и политика местной власти. К указанным условиям добавляются проблемы нехватки квалифицированных специалистов, утечки умов из города, высокой смертности и низкой рождаемости, притока мигрантов. Очевидно, соотношение относительно низких доходов (по сравнению со столичными центрами страны) и невозможности получить качественное профессиональное образование (на территории городского округа в настоящий момент нет учреждений высшего образования, при этом функционирует политехнический колледж) обусловливают значительно более низкие показатели воспринимаемой связи своего будущего с местом проживания у лиц в возрастной группе 15–29 лет. Только 43,1 % из них однозначно связывают свое будущее с городом проживания, при значениях 66,5–71,8 % в других возрастных группах. Среди основных причин миграции респондентами назывались климатические особенности места проживания, родственные связи в других регионах, лучшие условия здравоохранения, необходимость обеспечения будущего детей, а также совокупность причин, связанных с условиями и возможностью трудовой самореализации. Данные проблемы свидетельствуют о критических социально-экономических предпосылках социальной устойчивости в долгосрочной перспективе, которые в настоящий момент компенсируются существующими локальными преимуществами моногорода.

-

2. Наиболее интересными являются результаты, отражающие институциональные аспекты социальной устойчивости, напрямую связанные 874 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

-

3. В качестве путей решения выявленных узких мест в воспроизводстве социальной устойчивости, социального и человеческого капитала следует отметить перспективные экономические и институциональные мероприятия:

с социальным капиталом моногорода. Так, исследование показало, что для желающих уехать более значимы проблемы, связанные с властью, ее взаимодействием с бизнесом и коррупцией в городском округе, в то время как респонденты, не предполагающие переезд, более критичны в отношении самих жителей городского округа и их социальной и экономической активности. Опираясь на опыт исследования данных территорий, мы связываем это с тем, что в настоящий момент большинство привлекательных и доступных ниш как на местном рынке труда, так и в бизнесе, ориентированном на локальный спрос и использование ренты с локальных же территориальных преимуществ, уже заняты. Это усложняет условия для начала предпринимательской деятельности, сужает карьерные перспективы в месте проживания, в первую очередь для молодежи, и приводит к более критическому восприятию вероятных причин, определяющих данные характеристики социально-экономической среды.

Следует отметить, что потенциальные мигранты заметно более критически оценивают локальные проблемы утечки умов из города и низкой рождаемости / высокой смертности. Обобщение данных особенностей восприятия и установок позволяет говорить о признаках недостаточного развития социального капитала, что ставит под вопрос долгосрочную социальную устойчивость местного сообщества, а также о воспроизводящейся убыли человеческого капитала. Индивиды, отмечая для себя негативные тенденции в оттоке способных и активных людей и имея в виду положительные примеры переезда своих знакомых (отметили 28,3 % выразивших желание переехать) и сужение перспектив развития городского округа, начинают сами задумываться о переезде. Данное явление укладывается в тенденцию отрицательного отбора человеческого капитала на территории карельской Арктики, взаимосвязь отъезда наиболее активной части населения и воспринимаемым отсутствием перспектив развития, выявленных нами ранее. Однако она характерна для г. о. Костомукша в гораздо меньшей степени, чем для других территорий, и определяется другими причинами. Являясь центром экономического развития отдаленных и редконаселенных территорий, г. о. Костомукша в то же время достиг пределов своего развития как в рамках градостроительного плана и заложенной инфраструктуры, так и в росте экономического потенциала и локального рынка.

‒ в рамках экономического и организационного направления необходимы системные меры, затрагивающие все стороны развития. К ключевым можно отнести комплексное планирование пространственной организации экономики в рамках реализации преференциального экономического режима АЗРФ и ее диверсификации, развитие образовательного потенциала и открытие учреждений высшего образования, принятие нового градостроительного плана. Эти меры обусловят и поспособствуют закреплению населения и человеческого капитала на территории городского округа. Диверсификация

У^У -особенно важна для локальной экономики, поскольку обострение геополитической напряженности ставит под угрозу стабильное функционирование АО «Карельский окатыш», ориентированного в значительной степени на внешний европейский рынок сбыта продукции;

‒ важнейшими мерами в рамках институционального направления являются развитие механизмов социальной ответственности бизнеса, повышение прозрачности принимаемых решений в управлении городским округом. Перспективными считаются механизмы социальной лицензии на деятельность (SLO) и соглашения о выгодах для местного сообщества (CBA), активно развивающиеся в добывающих моногородах арктических регионов Норвегии, Финляндии, США и Канады. Несмотря на межрегиональные и страновые различия, значительно влияющие на их эффективность, внимания заслуживает опыт принятия градообразующими предприятиями части ответственности за создание условий для диверсификации локальной экономики и вовлечение в поле ее развития окружающих территорий. Создание транспортной инфраструктуры, выделение грантов на поддержку экономических проектов и социальных инициатив местного сообщества, формирование локальных стабилизационных фондов, организация образовательных программ позволят снизить отток наиболее активной части молодежи и закрепить ее в рамках воспроизводства локальной экономики, социального и человеческого капитала моногорода, в комплексе формирующих основу локальной социальной устойчивости.

Результаты исследования имеют практическую значимость для управления развитием экономического пространства АЗРФ на всех уровнях административного регулирования и могут быть адресованы субъектам государственного и муниципального управления. Работа вносит вклад в изучение локальных сообществ в пространстве Арктического макрорегиона, в частности на впервые включенных в состав АЗРФ территориях.

Перспективы использования моногородами Арктики возможностей развития, представленных реализацией преференциального режима осуществления инвестиций на территории АЗРФ, и в то же время нивелирование критических угроз для экономики, обусловленных ростом международной напряженности, могут стать предметом следующих исследований.

Список литературы Арктический моногород: восприятие населением своего будущего в перспективах его развития

- Aged Diesel and Heavy Metal Pollution in the Arctic Tundra (Yamal Peninsula, Russia) / A. Karnaeva [et al.] // Science of the Total Environment. 2021. Vol. 792. doi: https:// doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148471

- Badina S. Prediction of Socioeconomic Risks in the Cryolithic Zone of the Russian Arctic in the Context of Upcoming Climate Changes // Studies on Russian Economic Development. 2020. Vol. 31, no. 4. Pp. 396-403. doi: https://doi.org/10.1134/s1075700720040036

- On Thin Ice - The Arctic Commodity Extraction Frontier and Environmental Conflicts / K. Hanacek [et al.] // Ecological Economics. 2022. Vol. 191. doi: https://doi. org/10.1016/j.ecolecon.2021.107247

- Gritsenko D., Efimova F. Is There Arctic Resource Curse? Evidence from the Russian Arctic Regions // Resources Policy. 2020. Vol. 65. doi: https://doi.org/10.1016/j.resour-pol.2019.101547

- Фаузер В. В., Смирнов А. В. Миграции населения российской Арктики: модели, маршруты, результаты // Арктика: экология и экономика. 2020. № 4 (40). С. 4-18. doi: https://doi.org/10.25283/2223-4594-2020-4-4-18

- Migration Attractiveness as a Factor in the Development of the Russian Arctic Mineral Resource Potential / A. Chanysheva [et al.] // Resources. 2021. Vol. 10, issue 6. doi: https://doi.org/10.3390/resources10060065

- Скуфьина Т. П., Митрошина М. Н. Трансформация социально-экономического пространства российской Арктики в контексте геополитики, макроэкономики, внутренних факторов развития // Арктика и Север. 2020. № 41. С. 87-112. doi: https://doi. org/10.37482/issn2221-2698.2020.41.87

- Fauzer V., Lytkina T., Smirnov A. Impact of Migrations on the Demographic Structures Transformation in the Russian North, 1939-2019 // Regional Science Policy and Practice. 2022. Vol. 14, issue 1. Pp. 48-62. doi: https://doi.org/10.1111/rsp3.12357

- Kumo K., Litvinenko T. Post-Soviet Population Dynamics in the Russian Extreme North: A Case of Chukotka // Polar Science. 2019. Vol. 21. Pp. 58-67. doi: https://doi. org/10.1016/j.polar.2018.11.002

- Lamanes T., Deacon L. Supporting Social Sustainability in Resource-Based Communities Through Leisure and Recreation // The Canadian Geographer. 2019. Vol. 63, issue 1. Pp. 145-158. doi: https://doi.org/10.1111/cag.12492

- Скуфьина Т. П., Баранов С. В. Специфика потребления населения: след жителей Арктики в больших данных Сбербанка // Проблемы развития территории. 2020. № 6 (110). С. 21-34. doi: https://doi.org/10.15838/ptd.2020.6.110.2

- Татаркин А. И., Логинов В. Г., Захарчук Е. А. Социально-экономические проблемы освоения и развития российской арктической зоны // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87, № 2. С. 99-109. doi: https://doi.org/10.7868/S086958731701011X

- Симакова А. В. Миграционные намерения молодежи (пост)промышленных моногородов Арктической зоны России: остаться или уехать? // Социальная политика и социология. 2019. Т. 18, № 2. С. 134-144. doi: https://doi.org/10.17922/2071-3665-2019-18-2-134-144

- Корчак Е. А., Серова Н. А. Миграционный фактор в формировании человеческого капитала арктических территорий России // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Сер.: Экономика. Социология. Культурология. 2019. № 2 (14). С. 24-30. URL: https://vfueconom.elpub.ru/jour/article/view/10 (дата обращения: 01.03.2022).

- Young O. R. Arctic Futures - Future Arctics? // Sustainability. 2021. Vol. 13, issue 16. doi: https://doi.org/10.3390/su13169420

- Фаузер В. В., Смирнов А. В., Фаузер Г. Н. Демографическая оценка устойчивого развития малых и средних городов российского Севера // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 2. С. 552-569. doi: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-14

- Bjerke L., Mellander C. Moving Home Again? Never! The Locational Choices of Graduates in Sweden // The Annals of Regional Science. 2017. Vol. 59. Pp. 707-729. doi: https://doi.org/10.1007/s00168-016-0777-2

- Torma H., Kujala S., Kinnunen J. The Employment and Population Impacts of the Boom and Bust of Talvivaara Mine in the Context of Severe Environmental Accidents -A CGE Evaluation // Resources Policy. 2015. Vol. 46, no. 2. Pp. 127-138. doi: https://doi. org/10.1016/j.resourpol.2015.09.005

- Petrov A. Post-Staple Bust: Modeling Economic Effects of Mine Closures and PostMine Demographic Shifts in an Arctic Economy (Yukon) // Polar Geography. 2010. Vol. 33, issue 1-2. Pp. 39-61. doi: https://doi.org/10.1080/1088937X.2010.494850

- Dealing with the Bust in Vorkuta, Russia / N. Shiklomanov [et al.] // Land Use Policy. 2020. Vol. 93. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.021

- Дружинин П. В. Особенности расселения населения в России и Финляндии: влияние географических факторов и университетов // Регион: экономика и социология. 2020. № 3 (107). С. 165-189. doi: https://doi.org/10.15372/REG20200307

- Секушина И. А. Оценка сбалансированности городской системы расселения Европейского Севера России // Регионология. 2021. Т. 29, № 3. С. 642-665. doi: https:// doi.org/10.15507/2413-1407.116.029.202103.642-665

- Vallance S., Perkins H. C., Dixon J. E. What is Social Sustainability? A Clarification of Concepts // Geoforum. 2011. Vol. 42, issue 3. Pp. 342-348. doi: https://doi.org/10.1016/). geoforum.2011.01.002

- Littig B., Griessler E. Social Sustainability: A Catchword between Political Pragmatism and Social Theory // International Journal of Sustainable Development. 2005. Vol. 8, issue 1-2. Pp. 65-79. doi: https://doi.org/10.1504/IJSD.2005.007375

- Social Sustainability in Northern Mining Communities: A Study of the European North and Northwest Russia / L. Suopajarvi [et al.] // Resources Policy. 2016. Vol. 47. Pp. 61-68. doi: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.11.004

- Behringer K., SzegediK. The Role of CSR in Achieving Sustainable Development-Theoretical Approach // European Scientific Journal. 2016. Vol. 12, no. 22. Pp. 10-25. doi: https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n22p10

- Бареев М. Ю., Курмышкина О. Н. Внешняя миграция как потеря социального капитала в региональном социуме // Регионология. 2022. Т. 30, № 1. С. 31-54. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.118.030.202201.031-054

- Экологические проблемы Арктического региона: состояние и динамика в восприятии населения (результаты социологического опроса на территории Карельской Арктики) / А. Д. Волков [и др.] // Регион: экономика и социология. 2021. № 3 (111). С. 203-239. doi: https://doi.org/10.15372/REG20210309

- Волков А. Д., Тишков С. В., Дружинин П. В. Природные ресурсы, система расселения и роль моногородов в развитии пространственной организации регионального хозяйства Карельской Арктики // Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11, № 4. С. 582-595. doi: https://doi.org/10.25283/2223-4594-2021-4-582-595

- Гущина И. А., Положенцева О. А. Местные сообщества Российской Арктики: социологический портрет (по результатам исследования в Мурманской области) // ЭКО. 2021. Т. 51, № 10. С. 91-109. doi: https://doi.org/10.30680/EC00131-7652-2021-10-91-109