Проблемы становления информационного государства в России

Автор: Осикова А.А., Крюков А.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены процессы формирования новой модели государственного управления. Выявлены особенности развития факторов качества функций государственной службы для повышения устойчивости работы государственных организаций в условиях кризисности циклов. Обсуждаются концептуальные принципы механизма внедрения информационно-коммуникационных технологий в государственно-административное управление на примере многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Административная реформа, кризисные циклы, государственные (муниципальные) услуги, факторы качества, информационно-коммуникационные технологии, многофункциональные центры предоставления государственных услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/14083712

IDR: 14083712 | УДК: 331

Текст научной статьи Проблемы становления информационного государства в России

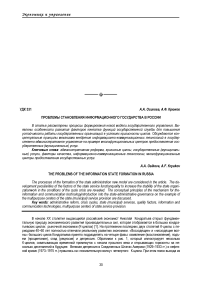

В начале XX столетия выдающийся российский экономист Николай Кондратьев открыл фундаментальную природу экономического развития производительных сил, которая отображается в больших кондратьевских циклах рыночной экономики (К-циклах) [1]. На протяжении последних двух столетий К-циклы с периодами 40–60 лет полностью отвечали реальному развитию экономики. «Восходящие» и «нисходящие волны» большого цикла Кондратьева принято подразделять на четыре фазы: оживление (восстановление), подъем (процветание), спад (рецессия) и депрессия. Обратимся к рис. 1, который иллюстрирует несколько К-циклов, охватывающих временной промежуток с начала прошлого века и открывающих горизонты на несколько десятилетий в будущее. Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки (1929–1933 гг.) и нефтяной кризис (1973–1975 гг.) пришлись на «понизительную волну» четвертого К-цикла. При этом поиск выхода из

Великой депрессии привел в действие четвертый технологический уклад – крупное машиностроение, гражданскую и военную авиацию, высокотехнологичное индивидуальное строительство, промышленную энергетику.

Рис. 1. Четырехфазный цикл Н. Кондратьева

Следующий системный кризис 1971–1975 гг. подтолкнул к развитию пятый технологический уклад (автоматизация, микроэлектроника, компьютерная техника, Интернет, мобильная связь) [2]. Мировая экономика начала XXI века находится на нисходящей волне пятого кондратьевского цикла, которому отвечает очередной системный кризис. Этот разрыв в начале кризиса превысил соотношение 10:1 [3].

Нынешний мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. и вызванный проблемами банковской системы в нехваткой финансового ресурса, ограниченного прибавочной стоимостью старых производительных сил, перекинулся в сферу реальной экономики и привел к дальнейшему замедлению темпов развития большинства рыночных экономик мира. Мировая экономика вошла в фазу депрессии цикла Кондратьева, которая, скорее всего, протянется до 2015 г. Однако, как показывает практика, данный период времени является самым благоприятным для освоения и внедрения новой волны базисных инноваций как в технологическую сферу, так и в основу функционирования системы публичного управления через образование сетевого информационного пространства.

В период депрессии запускаются базисные инновации, которые приводят к разрушению устаревших институциональных основ управления, происходит внедрение новых инструментов проектного управления в систему государственного управления. Более 10 лет в России проводятся реформы, направленные на комплексное преобразование государственного администрирования. Они на восходящей волне К-цикла призваны обеспечить оживление социальной, экономической и политической активности страны, а также встраивание российского государства в систему мировых рыночных хозяйственных связей через ВТО.

Очевидно, что под влиянием глобализации и развития мировой рыночной экономики, возникновения информационных сетевых структур, задающих новые общественные стандарты, качественное изменение структуры управления требует изменения сути государственного управления и пересмотра правил организации институтов власти в целом.

В международной практике изменения институтов (отношений, организаций, правил функционирования) исполнительной власти определяются понятием «административная реформа». Под этим термином понимаются комплексные изменения в системе государственного управления как в функционировании самих органов администрирования (внутренние административные процессы и процедуры), так и в организации взаимодействия с гражданами и различными общественными институтами и организациями [4].

Традиционными ориентирами административных реформ, проводимых в разных странах мира, являются [5]:

-

1) повышение качества общественных услуг (включая государственные);

-

2) экономичность общественного сектора (снижение удельных расходов на исполнение государственных функций и оказание услуг);

-

3) укрепление исполнительской дисциплины (обеспечение исполнения указов, постановлений, решений, планов).

Подобные современные подходы к реформированию государственного аппарата и механизмов его функционирования рассматриваются в рамках концепции нового государственного управления (НГУ) (New Public Management). Концепция базируется на адаптации успешных управленческих технологий, используемых в бизнес-среде, для системы органов публичного администрирования [6]. Ключевым аспектом концепции НГУ выступает ориентация деятельности органов власти на удовлетворение запросов потребителей государственных услуг как базовой ценности. В этой связи можно говорить о смене самой парадигмы госу- дарственного управления, заключающейся в переходе от идеи «граждане для государства и государство для выполнения функций» к задаче «государство для граждан». Именно такая установка позволяет полноценно реализовать положения статьи 7 Конституции Российской Федерации (РФ) о социальном государстве.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р с целью повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, предусматриваются меры, включающие в себя четкую регламентацию порядка их предоставления, проведение мероприятий, направленных на упрощение процедур, снижение транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями на их получение, а также формирование сети многофункциональных центров обслуживания населения.

Главой 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) закрепляются инновационные для Российской Федерации принципы и механизмы взаимодействия органов государственной власти и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

В частности, законом определены права граждан на получение государственной (муниципальной) услуги по принципу «одного окна». Предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в многофункциональный центр (МФЦ). Взаимодействие же с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. Опыт субъектов Российской Федерации показывает, что внедрение и развитие принципа «одного окна» способствует переходу на качественно новый уровень функционирования органов публичной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг заявителям через МФЦ. Многофункциональные центры стали одним из ключевых элементов новой коммуникационной модели взаимодействия гражданина и государства, что позволило добиться:

-

• сокращения числа документов, необходимых для предоставления услуг физическим и юридическим лицам;

-

• минимизации сроков предоставления услуг;

-

• сокращения числа посещений органов власти, участвующих в предоставлении услуги;

-

• повышения качества предоставления услуг;

-

• повышения доступности государственных услуг (устранение рынка посреднических услуг).

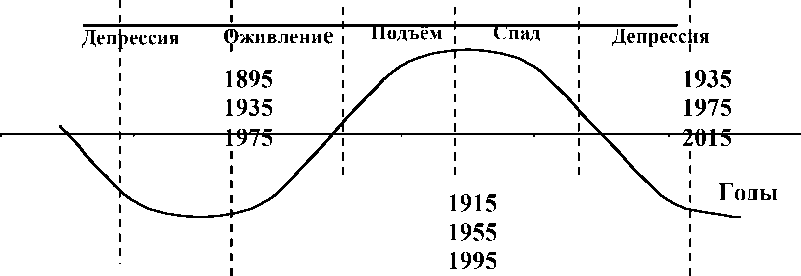

По данным исследований аудиторско-консультационной группы «Развитие бизнес-систем» (РБС), в 2011 году начали функционировать 489 новых офисов МФЦ, т.е. «прирост» МФЦ за год составил почти 300 %. На I квартал 2012 года создано уже 655 офисов МФЦ в 62 субъектах Российской Федерации. Согласно прогнозным данным, к концу 2012 года число МФЦ будет доведено до 900–1000, при этом, как минимум, один МФЦ будет действовать в каждом субъекте РФ. На рис. 2 представлен охват субъектов Российской Федерации многофункциональными центрами [11].

Рис. 2. Доля охвата муниципальных образований и городских округов МФЦ в субъектах Российской Федерации

Регионами-лидерами по программам развития сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг в 2011 году были признаны Ростовская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Пензенская область, Ульяновская область, Ивановская область, Липецкая область, Волгоградская область, Челябинская область.

В Сибирском федеральном округе на данный момент функционируют 35 МФЦ (табл.). Согласно утвержденным целевым программам развития округов «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в 2012–2013 годах планируется открытие еще около 40 многофункциональных центров.

Анализ деятельности многофункциональных центров в Сибирском федеральном округе выявил две основные модели развития: централизованную и децентрализованную.

По пути децентрализованной модели развития организована работа МФЦ в Кемеровской области (9-е место в рейтинге из 12 субъектов в СФО) (табл.). Согласно данной модели многофункциональные центры создаются как самостоятельные организации, учредителем которых являются муниципальные образования районов.

Рейтинг субъектов Сибирского федерального округа по доле охвата населения услугами МФЦ на 01.02.2012 г.

|

Субъект РФ |

Общая численность населения, тыс. чел. |

Количество действующих МФЦ |

Доля охвата населения услугами МФЦ, % |

Количество МФЦ, планируемых к открытию |

|

|

2012 г. |

2013 г. |

||||

|

Омская область |

1977,450 |

4 |

58,4 |

- |

- |

|

Новосибирская область |

2649,6 |

4 |

58,3 |

3 |

5 |

|

Томская область |

1045,5 |

1 |

50,1 |

1 |

5 |

|

Красноярский край |

2889,8 |

7 |

49,7 |

8 |

- |

|

Республика Бурятия |

972,658 |

2 |

43,5 |

- |

- |

|

Республика Алтай |

210,788 |

3 |

41,1 |

- |

- |

|

Республика Тыва |

313,94 |

1 |

35,0 |

- |

- |

|

Алтайский край |

2491,627 |

2 |

31,5 |

- |

1 |

|

Кемеровская область |

2821,6 |

6 |

31,2 |

4 |

28 |

|

Иркутская область |

2581,0 |

1 |

29,4 |

1 |

- |

|

Забайкальский край |

1117,308 |

1 |

29,1 |

- |

- |

|

Республика Хакасия |

532,202 |

2 |

15,0 |

1 |

3 |

В Кемеровской области создано шесть самостоятельных МФЦ, которые находятся в Таштагольском, Прокопьевском, Полысаевском, Краснобородском районах, в городах Новокузнецк и Юрга. В муниципальном бюджетном учреждении «МФЦ в Прокопьевском районе» также организовано предоставление государственных услуг на базе 3 «удаленных» рабочих мест.

На 2012 год запланировано открытие еще 6 МФЦ – в г. Киселевск, в Промышленовском, Крапивин-ском, Гурьевском районах и в г. Кемерово. Проводимые мероприятия в Кемеровской области позволят к 2013 году увеличить долю охвата населения услугами МФЦ до 60 %.

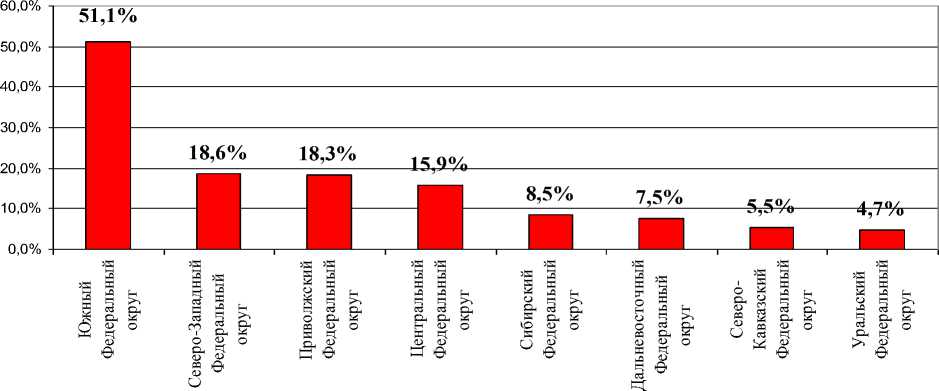

Централизованная модель развития МФЦ (рис. 3) характеризуется наличием головного МФЦ, которому подчиняются все филиалы (территориальные отделы, подразделения или иные формообразования), организованные в районах субъекта РФ. Данная модель способствует увеличению охвата территории, единому направлению развития, принятию общих стандартов в управлении, основанном на достигнутых результатах, а также повышению доступности государственных и муниципальных услуг.

На наш взгляд, в централизованной модели развития МФЦ, к которой можно отнести все остальные субъекты СФО, можно выделить 3 типа развития:

-

1) городской тип : филиалы МФЦ создаются на территории одного крупного города. В Омской области центральный МФЦ и его 3 филиала находятся в городе Омске по административным округам (АО) (в Ок-

- тябрьском, Советском, Центральном АО). В других районах области филиалов создаваться не будет, развитие МФЦ проходит в направлении действующих филиалов (1-е место в рейтинге субъектов СФО);

-

2) районный тип : филиалы расположены в муниципальных образованиях (районах) региона (Республика Бурятия, Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Иркутский край, Республика Хакасия и др.);

-

3) смешанный тип : филиалы создаются как в районах крупных городов, так и в других районах на территории субъекта СФО. К концу 2012 года в Красноярском крае будет действовать 15 МФЦ, 3 из которых будут открыты в г. Красноярск (4-е место рейтинга субъектов СФО).

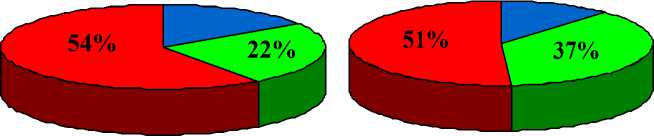

Проведенное исследование показало, что централизованная форма развития МФЦ в Сибирском федеральном округе наиболее популярна, в отличие от Российской Федерации в целом. По данным группы РБС, 60 % многофункциональных центров в своей организационно-правовой форме являются самостоятельными муниципальными учреждениями и соответственно относятся к децентрализованной форме развития.

14% 12%

□ Казенные учреждения

□ Автономные учреждения

□ Бюджетные учреждения

Рис. 3. Организационная форма действующих МФЦ

В процессе формирования новой модели государственного управления опыт субъектов Российской Федерации показывает, что внедрение и развитие многофункциональных центров способствует переходу на качественно новый уровень функционирования органов публичной власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг заявителям. С начала 2011 года в МФЦ обратились и получили услуги свыше 9 млн чел. (для сравнения: в 2010 году 2,5 млн чел.), свыше 90 % граждан высоко оценили работу центров.

Высокая эффективность работы МФЦ наглядно демонстрирует, что за эти годы была сформирована нормативная и методическая база повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных и муниципальных услуг (с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» впервые на законодательном уровне были заложены основы для реализации основных мероприятий административной реформы), сформированы механизмы управления и стимулирования реализации рассматриваемого инновационного процесса.

-

70 лет назад Россия не воспользовалась учением Н.Д. Кондратьева для динамичного развития, но оно помогло другим развитым странам совершить инновационно-технологический, социально-экономический прорыв. Сегодня пришло время, когда идеи Н.Д. Кондратьева могут стать знаменем для успешного прорыва России в XXI веке и ее присоединения к авангардным странам. Запущенные базисные преобразования государственного управления наглядно продемонстрировали эффективность принимаемых мер, а также готовность к инновационному циклу созидательной преобразований на «повышательной волне» К-цикла 2015–

2035 гг. Заложенные в основу преобразования государственного управления принципы доступности, открытости, прозрачности, защищенности должны оказать решающее воздействие на весь ход дельнейшего развития и преодоления кризиса экономики.