Артииндустраты теплоэлектростанций юга Дальнего Востока: физико-механические свойства, оценка противоэрозионной стойкости, рекультивация

Автор: Назаркина А.В., Крупская Л.Т., Дербенцева А.М., Зверева В.П., Морина О.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования физико-механических свойств артииндустрантов, оценка их противоэрозионной стойкости. По результатам исследований разработаны предложения по рекультивированию и мониторингу территорий, приуроченных к ТЭЦ.

Теплоэлектростанция, техногенно поверхностные образования, дальний восток, плотность почвы, пластичность, эрозионные свойства

Короткий адрес: https://sciup.org/14082258

IDR: 14082258 | УДК: 631.618

Текст научной статьи Артииндустраты теплоэлектростанций юга Дальнего Востока: физико-механические свойства, оценка противоэрозионной стойкости, рекультивация

Введение . Анализ и обобщение литературных данных [1, 2; 4–6; 10–12; 14–20] свидетельствуют о том, что главными факторами формирования техногенных поверхностных образований (ТПО) являются: производство электроэнергии, промышленность, транспортно-дорожный комплекс. В почвоведении долгое время оставался дискуссионным вопрос о том, являются ли почвой в традиционном понимании те образования, которые сформировались в регенерационных биогеосистемах [14]. В новой классификации почв России [13] определено понятие ТПО, обоснованы их таксономические единицы, объединенные в отдельный ствол. Принципы выделения групп и подгрупп ТПО позволяют применять соответствующие меры по их рекультивации.

В настоящее время ТПО занимают значительные площади на юге Дальнего Востока и оказывают негативное влияние на объекты окружающей среды. В Хабаровском крае остро стоит вопрос экологического мониторинга нарушенных земель в результате горнодобывающего и горноперерабатывающего комплексов. В Приморском крае ТПО изучались в связи с рекультивацией угольных отвалов, изучению ТПО золоотвалов ТЭЦ в Приморском крае ранее не уделялось внимания.

В связи с этим целью исследования явилось изучение физико-механических свойств ТПО и оценка их противоэрозионной стойкости. В задачи входило: 1) изучение физико-механических свойств артииндустра-тов; 2) оценка их противоэрозионной стойкости; 3) разработка предложений по рекультивации и мониторингу территорий, приуроченных к ТЭЦ.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили артииндустраты, расположенные вблизи теплоэлектростанций на территории Приморского и Хабаровского краев. Артииндустраты являются подгруппой из группы артифабрикатов и представляют собой материал отвалов промышленной переработки естественных материалов: шлаки, зола и пр. [13].

Золоотвал Партизанской ТЭЦ, расположенной на IV террасе р. Партизанской, у ж/д станции Лазовая, представляет собой искусственно насыпной материал промышленного происхождения, залегающий на аллювиальной серогумусовой почве. По структуре насыпь слоистая, с преобладанием серого цвета. Сверху до 30–50 см сухая, ниже свежая. Большая часть занятой золоотвалами территории покрыта буро-оранжевым веществом – латексом, используемым при рекультивации поверхностей ТПО. Но проливные муссонные дожди разрушают как полимерное покрытие, так и само тело золоотвала, вызывая эрозионные процессы.

Золоотвал Владивостокской ТЭЦ-2, расположенный в районе бух. Тихой территории г. Владивостока, представлен артииндустратами в виде сырой, легкой, серой, однородной по текстуре дисперсной массы. Масса поставляется в виде пульпы, которая в дальнейшем перемещается бульдозерами в золоотвал.

Золоотвал Хабаровской ТЭЦ-3, размещенной на пойменной террасе между рекой Амур (Хохлатская протока) и левым берегом реки Березовой, находится в районе с. Федоровка на расстоянии 2,5 км северовосточнее от ТЭЦ-3. Представлен артииндустратами в виде темной дисперсной массы с обломками шлака. Чаще всего цвет золы темно-серый, почти черный, по текстуре однородный, сырой и легкий. Четко выделяются горизонтальные прослойки более темного цвета на глубине 20 и 40 см (образуются в зависимости от подачи пульпы на золошлакоотвал).

Методы исследования. Отбор проб ТПО проводился методом квартования. Физико-механические и водные свойства артииндустратов определены по [3,23]. Материалы обработаны в STATISTICA 8.0 с учетом [9]. Определение сцепления частиц артииндустратов естественной влажности – по методу Н.А. Цытовича [22]. В определении сцепления частиц ТПО, нормативной усталостной прочности на разрыв использовались формулы Ц.Е. Мирцхулавы [21] и Н.А. Цитовича [22]. Названия ТПО даны по [13].

Результаты и обсуждения. Изученные артииндустраты значимо различаются по плотности твердой фазы (табл.). Наиболее плотными 2,56 г/см3 являются артииндустраты Владивостокской ТЭЦ-2. Значения плотности артииндустратов Хабаровской ТЭЦ-3 оказались в данном исследовании минимальными – 2,27 г/см3. С одной стороны, это объясняется их разными способами формирования, а с другой – содержанием илистых частиц. Артииндустраты Владивостокской ТЭЦ-2 отличаются повышенным содержанием ила по сравнению с другими изученными объектами.

С особенностями содержания илистой фракции связана и пластичность артииндустратов. В соответствии с числом пластичности, ТПО Владивостокской ТЭЦ-2 непластичны, Партизанской ТЭЦ – определены как супеси с числом пластичности 3–7, Хабаровской ТЭЦ-3 – как супеси с числом пластичности 2–7 до глубины 60 см, а ниже они непластичны.

Для ТПО Партизанской ТЭЦ, имеющих менее плотное сложение, нижняя граница текучести находится в пределах 52–47%, а верхняя граница текучести – в диапазоне 53–55%. Нижняя граница текучести артиин-дустратов Хабаровской ТЭЦ-3 в верхнем двадцатисантиметровом слое составляет 76%, уменьшаясь к глубине 70 см до 60%. Верхняя граница текучести, находясь в диапазоне 89–64%, также имеет тенденцию к уменьшению с глубиной. Такие показатели связаны, по всей видимости, со значительной мелкопесчаной фракцией в суглинках.

Сравнительная характеристика физико-механических и противоэрозионных свойств артииндустратов ТЭЦ

|

НГТ |

НПП |

ВГТ |

ГКЛ |

ЧПЛ |

ИЛ |

ПТФ |

СЧ |

НУПР |

ДНСП |

||

|

% |

г/см3 |

кг/см2 |

м/с |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||

|

Владивостокская ТЭЦ-2 |

|||||||||||

|

0–20 см |

|||||||||||

|

60 |

нет |

67 |

57 |

0 |

3 |

2,58 |

0,0014 0,0005 |

0,102 |

|||

|

30–40 см |

|||||||||||

|

60 |

нет |

68 |

58 |

0 |

5 |

2,55 |

0,0007 0,0002 |

0,098 |

|||

Окончание табл.

|

1 1 |

2 1 |

3 1 |

4 1 |

5 1 |

6 1 |

7 |

8 1 |

9 1 |

10 |

|

Партизанская ТЭЦ |

|||||||||

|

0–19 см |

|||||||||

|

52 1 |

47 1 |

55 1 |

52 1 |

5 1 |

2 1 |

2,35 |

0,0002 п 0,0001 л |

0,091 |

|

|

19–37 см |

|||||||||

|

52 |

46 |

60 |

57 |

7 |

2 |

2,25 |

0,0002 |

0,0001 |

0,091 |

|

37–60 см |

|||||||||

|

49 |

46 1 |

55 1 |

50 1 |

3 1 |

1 1 |

2,28 |

- 1 |

- 1 |

- |

|

60–70 см |

|||||||||

|

47 1 |

47 1 |

53 1 |

51 1 |

0 1 |

1 1 |

2,20 |

- 1 |

- 1 |

- |

|

Хабаровская ТЭЦ-3 |

|||||||||

|

0–19 см |

|||||||||

|

76 1 |

69 1 |

86 1 |

54 1 |

7 |

1 1 |

2,28 |

0,0002п 0,0001 л |

0,087 |

|

|

19–37 см |

|||||||||

|

69 |

67 1 |

79 1 |

70 1 |

2 1 |

2 1 |

2,20 |

0,0002п 0,0001 ] |

0,086 |

|

|

37–60 см |

|||||||||

|

60 |

56 1 |

64 1 |

59 1 |

4 1 |

1 1 |

2,25 |

0,0002п 0,0001 ] |

0,087 |

|

|

60–70 см |

|||||||||

|

52 |

нет |

59 |

50 |

0 |

1 |

2,3 |

- |

- |

- |

Примечание. НГТ – нижняя граница текучести; НПП – нижняя граница пластичности; ВГТ – верхняя граница текучести; ГКЛ – граница клейкости; ЧПЛ – число пластичности; ПТФ – плотность твердой фазы; СЧ – сцепление частиц; НУПР – нормативная усталостная прочность на разрыв; ДНСП – допустимая неразмывающая скорость водного потока.

Весьма ценными показателями при рассмотрении эрозионных процессов являются величина влажности на границе скатывания артииндустратов в шнур, которая характеризует нижний предел пластичности, и граница клейкости, характеризующая содержание свободной воды. Значения нижнего предела пластичности индивидуальны для изученных ТПО. Так, у артииндустратов Владивостокской ТЭЦ-2 эта величина равна 0, Партизанской ТЭЦ – в пределах 46-47%, Хабаровской ТЭЦ-3 – 67–69%. Граница клейкости на несколько процентов ниже верхней границы текучести, соответствует влажности около 57–59%. В изученных почвах значения влажности, соответствующие границе клейкости, на 3–4 % ниже, чем значения, характерные для верхнего предела пластичности. Такая закономерность обусловлена особенностями гранулометрического состава.

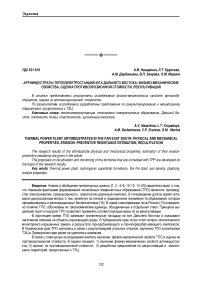

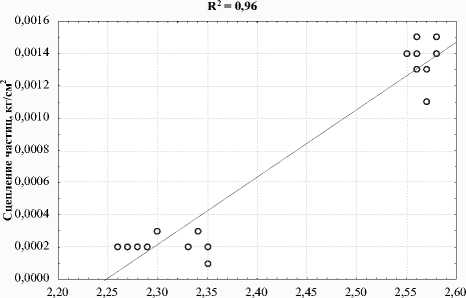

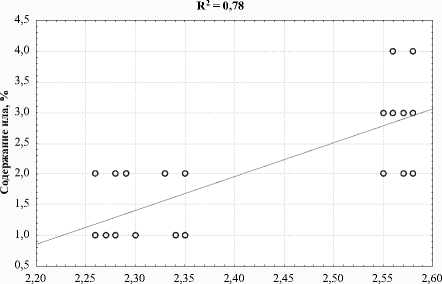

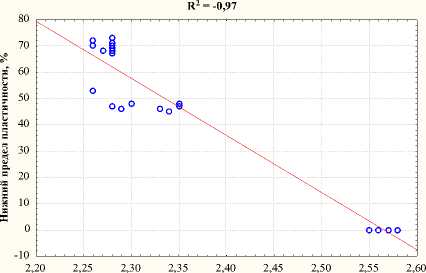

Противоэрозионная стойкость артиинтустратов оценивается как способность их противостоять смывающему действию водного потока или совместному действию потока воды и ливневым осадкам. Судя по результатам, в которых илистая фракция составляет 1–5%, а допустимая неразмывающая скорость водного потока находится в пределах около 0,086–0,102 м/с, противоэрозионные свойства артииндустратов низкие. Между физико-механическими и противоэрозионными свойствами изученных объектов прослеживаются тесные коррелятивные зависимости (рис.). Увеличение плотности твердой фазы артииндустратов обусловливает увеличение содержания ила в объектах и сцепления почвенных частиц, тем самым повышает противо-эрозионные свойства. Кроме того, повышение плотности ТПО приводит к снижению их нижнего предела пластичности, что в свою очередь обусловливает повышение значений допустимых неразмывающих скоростей водного потока. Полученные зависимости показывают, что одним из наиболее значимых показателей является плотность твердой фазы почвы, поэтому мероприятия, направленные на улучшение противоэрози-онных свойств артииндустратов, должны строго учитывать изменение этого показателя.

Опыт показывает [8], что положительным приемом, направленным на предупреждение негативного влияния эрозионных процессов, является покрытие поверхности золоотвалов химическим полимером – латексом. Кроме этого, рекомендуется проведение ряда работ природоохранного характера. В частности, сохранение на прилегающей к ТЭЦ территории (в радиусе 500–1000 м) естественного растительного покрова, создание в этой же зоне лесопосадок: 5–6-рядных лесополос из региональных видов деревьев и кустарников под углом к активнодействующим ветрам. Некоторые авторы [7] рекомендуют использование промышленных шлаков при получении дисперсно-армированных бетонов.

y = -0,0094+0,0042*x

Плотность твердой фазы, г/см 3

y = -11,2732+5,5133*x

Плотность твердой фазы,г/см 3

y = 444,536-4346,3192*x

0,086 0,090 0,094 0,098 0,102 0,106

Допустимая неразмывающая скорость водного потока, м/с

Рис. 1. Зависимость некоторых физико-механических и противоэрозионных свойств артииндустратов

y = 558,171-217,5799*x

Плотность твердой фазы,г/см 3

Выводы

Артииндустраты Владивостокской ТЭЦ-2 не способны к набуханию, число их пластичности равно нулю. Они наиболее плотные. Течь такие ТПО начинают при влажности 67–68 %. Артииндустраты Партизанской ТЭЦ набухают до максимальных значений в слое 19–37 см. Число пластичности достигает в них 7. В артииндустратах Хабаровской ТЭЦ-3 максимум набухания наблюдается в верхнем 0–19 см слое. Артиинду-страты Партизанской ТЭЦ начинают течь при влажности 55–60%. Артииндустраты Хабаровской ТЭЦ-3 наиболее учтойчивы – верхняя граница текучести уменьшается с глубиной от 59 до 86%. В исследованных ТПО граница клейкости практически совпадает с верхним пределом пластического состояния, что объясняется невысоким содержанием ила. По показателям допустимых неразмывающих скоростей водного потока на поверхности золоотвалов ТПО самыми уязвимыми являются артииндустраты Хабаровской ТЭЦ-3. Проти-воэрозионная стойкость артииндустратов всех изученных объектов неудовлетворительная.

Низкие значения реологических свойств и неудовлетворительная противоэрозионная стойкость арти-индустратов золоотвалов изученных ТЭЦ создали сложную экологическую обстановку на прилегающих к ТЭЦ территориях, что диктует необходимость проведения прежде всего их мониторинга.