Артрозные поражения коленных суставов при паттерне ходьбы, классифицируемом как crouch gait, у подростков и взрослых с ДЦП

Автор: Горбач Евгений Сергеевич, Гатамов Орхан Ильхамович, Долганова Тамара Игоревна, Долганов Дмитрий Владимирович, Дьячков Константин Александрович, Попков Дмитрий Арнольдович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью проспективного исследования непрерывной когорты явилось изучение анатомических и функциональных нарушений, а также их сочетание с проявлениями патологических изменений в суставном хряще коленного сустава у пациентов с ДЦП с паттерном походки, классифицируемой как crouch gait. Материалы и методы. Исследуемая когорта состояла из 24 пациентов (20 мужчин и 4 женщины), страдающих церебральным параличом, закончивших естественный костный рост длинных костей (возраст от 16 до 42 лет). Проводилось изучение клинических, рентгеновских данных, результатов магнитно-резонансной томографии, компьютерного анализа походки, а также визуальная оценка суставного хряща по Outerbridge в двух группах пациентов: при естественном развитии crouch gait (группа 1), при ятрогенно детерминированном crouch gait (группа 2). Результаты. По данным опросника KSS в группе 1 удовлетворительную функцию коленного сустава имели 4 пациента (28,6 %), неудовлетворительную - 10 пациентов (71,4 %). Болевой синдром в коленном суставе отметило 12 пациентов (85,7 %). Во второй группе 2 пациента (20 %) имели удовлетворительную функцию, у остальных восьми (80 %) - она расценена как неудовлетворительная, болевой синдром отмечался в 8 случаях (80 %). Локальные дефекты суставного хряща обнаружены у 6 из 14 обследованных (42,9 %) в группе 1 и у 6 из 10 обследованных (60 %) в группе 2. Обнаружены более выраженные усилия и высокая энергоемкость ходьбы у пациентов с ятрогенно детерминированным паттерном crouch gait: достоверно более значимый момент силы, действующий на сгибание в коленном суставе при начальном контакте, а также более выраженный наклон таза, сочетающийся с существенными энергетическими потребностями для преодоления максимальных моментов сгибания и разгибания в тазобедренных суставах. Для группы ятрогенно детерминированного crouch gait обнаружены дополнительные факторы, предрасполагающие к болевому синдрому и артрозному поражению коленного сустава: stiff knee gait («замершее колено»), смещение генерируемой энергии в сторону коленного и тазобедренного суставов. Выводы. Паттерн crouch gait неоднороден по механизмам развития, рентгенологическим особенностям деформаций стопы и показателям компьютерного анализа походки. Увеличение генерации мощности на уровне тазобедренных суставов является общим явлением при crouch gait, но при естественном развитии этого паттерна походки сохраняется большая степень генерации мощности движений и на уровне голеностопного сустава, в то время как при ятрогенном crouch gait уменьшение генерации мощности голеностопного сустава и, как следствие, развиваемая повышенная мощность на уровне коленного сустава будет способствовать прогрессированию артрозных дегенеративных изменений. Поражение суставных поверхностей коленного сустава является проявлением ранних артрозных изменений и требует коррекции наряду со стандартными элементами хирургического вмешательства при паттерне crouch gait.

Церебральный паралич, взрослые, гонартроз, патология походки

Короткий адрес: https://sciup.org/142235713

IDR: 142235713 | УДК: [616.831-009.11:616.8-009.18:616.728.3-007.248]-073 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-4-486-494

Текст научной статьи Артрозные поражения коленных суставов при паттерне ходьбы, классифицируемом как crouch gait, у подростков и взрослых с ДЦП

Детский церебральный паралич (ДЦП) – стойкая непрогрессирующая энцефалопатия, которая преследует человека и его окружение на протяжении всей жизни [1]. Частота встречаемости составляет 0,5–4 случая на 1000 и существенно зависит от срока преждевременных родов [2]. Несмотря на то, что заболевание носит неврологический характер, именно вторичные ортопедические осложнения ДЦП серьезно снижают качественно жизнь пациентов [3]. В настоящее время большинство пациентов с ДЦП без тяжелых неврологических расстройств достигает зрелого возраста [4].

Одной из ортопедических проблем у людей с ДЦП является раннее развитие дегенеративных артрозных явлений в суставах нижних конечностей [5]. Показано, что в сравнении с населением без спастических параличей, у взрослых с ДЦП достоверно увеличивается встречаемость артрозов как тазобедренных, так и коленных суставов в различных периодах взрослой жизни [6]. Патогенетический механизм раннего разви- тия гонартроза у пациентов со спастической диплегией не выяснен до конца, но, очевидно, что он связан с развивающимися в позднем детском и подростковом возрасте особенностями анатомии и функции передвижения, описываемыми как crouch gait [7]. Коррекция контрактур, деформаций и патологии рычагов в рамках многоуровневых вмешательств позволяет улучшить параметры походки [8, 9]. Однако это не предотвращает развитие и персистирование болевого синдрома, связанного с артрозным поражением коленного сустава у молодых взрослых [10].

Целью данного проспективного исследования непрерывной когорты явилось изучение анатомических и функциональных нарушений, а также их сочетание с проявлениями патологических изменений в суставном хряще коленного сустава у пациентов с ДЦП с походкой, классифицируемой как crouch gait, после окончания естественного роста длинных костей нижних конечностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании проанализированы данные 24 пациентов (20 мужчин и 4 женщины) со спастическими формами церебрального паралича (спастическая диплегия), с двигательными нарушениями, соответствовавшими уровню III по GMFCS (Gross Motor Function Classification System). У всех пациентов на момент исследования ростковые зоны бедренных и берцовых костей были закрыты. Средний возраст составил 22,4 ± 7,02 года (от 15 до 42 лет). Пациенты, не соответствующие данным критериям, не были включены в исследование. Данная непрерывная выборка была сформирована на протяжении 2020 и 2021 года.

В оценке состояния использовали модифицированный опросник KSS (предоперационная часть): графы с функциональными баллами были адаптированы для использования у пациентов с ДЦП [11]. Для выявления и определения локализации хондрального дефекта – магнитно-резонансную томографию [12]. По данным компьютерной томографии оценивали торсионные углы бедра и костей голени [13]. Рентгенография коленных суставов (прямые и боковые проекции, включая расчет индекса Caton-Deschamps), таза, стоп являлись частью исследования [14, 15]. Визуальная оценка суставной поверхности мыщелков бедренной кости проводилась во время вмешательства, где обязательным элементом была капсулотомия у нижнего полюса надколенника для его низведения, что позволяло оценить суставные поверхности и состояние суставного хряща по Outerbridge [16].

Кинематические данные регистрировались оптическими камерами Qualisys 7+ (8 камер) с технологией видеозахвата пассивных маркеров, синхронизированными с шестью динамометрическими платформами KISTLER (Швейцария). При установке маркеров использовалась модель IOR [17]. Анализировались паттерны локомоторного профиля, принятые Дельфийской конвенцией [18]. Анализ кинематики и кинетики проводился в программах QTM (Qualisys) и Visual3D (C-Motion) с автоматизированным расчетом значений [19]. Были экспортированы и обработаны переменные кинематики и кинетики с расчетом пиковой положительной (positive), отрицательной (negative) и суммарной общей пиковой мощности – как сумма абсолютных величин positive и negative мощности тазобедренного, коленного и голеностопного суставов [19, 20].

Результаты исследования анализировались в двух группах пациентов.

Группа 1 – 14 человек (28 конечностей) в возрасте от 16 до 43 лет (в среднем 22,7 ± 9,67 года), среди них 10 мужчин и 4 женщины, индекс массы тела 22,2 ± 6,28 кг/м2. В данной группе были пациенты, у которых паттерн crouch gait явился естественным результатом эволюции двигательных нарушений и присоединившихся вторичных ортопедических осложнений спастического паралича.

Группа 2 – 10 человек (20 конечностей) мужского пола в возрасте от 15 до 19 лет (в среднем, 17,0 ± 1,58 года), индекс массы тела 19,5 ± 4,18 кг/м2 – пациенты, у которых в патогенезе паттерна crouch gait присутствовали ранние двусторонние оперативные вмешательства по типу фибромиотомий или удлинений ахиллова сухожилия, помимо спастической диплегии и ортопедических вторичных осложнений, обусловленных ретракцией мышц. В группе 2 исследуемый патологический паттерн движений имел ятрогенное влияние [9, 21, 22].

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft EXСEL-2010 и AtteStat 12.0.5 [20]. В описательной статистике применяли среднее значение показателя и его стандартное отклонение (M ± σ). Учитывая количество наблюдений в группах до 28, для обработки результатов кинематики и кинетики использована непараметрическая статистика с принятием уровня значимости р ≤ 0,05. Количественные характеристики кинетики выборочных совокупностей представлены в таблице в виде медианы с уровнем распределения процентилей 25÷75 % и числа наблюдений (n), равного числу конечностей. Статистическую значимость различий определяли с использованием непарного W-критерий Вилкоксона.

На проведение исследований было получено разрешение комитета по этике при ФГБУ «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова» (протокол № 4(60) от 11.11.2020 г.). Исследования проводились в соответствии с этическими стандартами Хельсинской деклара- ции Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 года, «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 года № 266». Родители детей дали информированное согласие на публикацию результатов исследований без идентификации личности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По опроснику KSS получены следующие данные.

В группе 1 удовлетворительную функцию коленного сустава имели 4 пациента (28,6 %), у остальных 10 пациентов (71,4 %) балльная оценка соответствовала неудовлетворительной функции коленного сустава. Из исследуемой группы хронический болевой синдром, связанный с движениями в коленном суставе, отметило 12 пациентов (85,7 %), из них 8 отмечали лёгкую болезненность, 2 – умеренную.

В группе 2 по данным модифицированного опросника KSS лишь 2 пациента (20 %) имели удовлетворительную функцию коленного сустава, у остальных восьми (80 %) функция коленного сустава оценивалась как неудовлетворительная. При оценке болевого синдрома 4 пациента отметили постоянную умеренную боль в коленном суставе, 4 пациента имели умеренную периодическую боль, лишь у двух пациентов болевой синдром, обусловленный движениями в коленном суставе, отсутствовал.

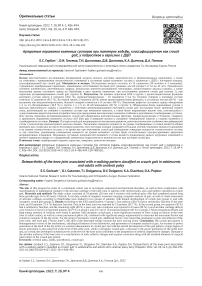

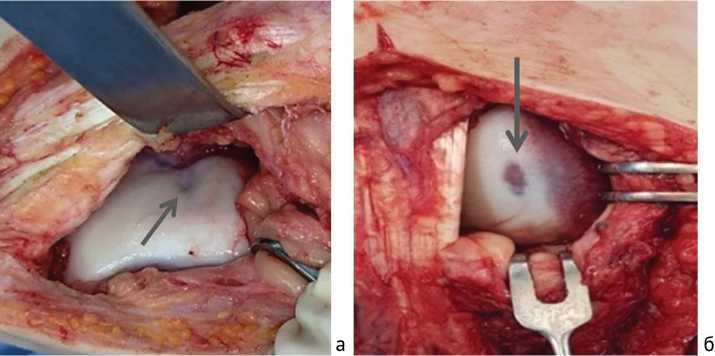

При обследовании методом МРТ коленных суставов в группе 1 повреждение суставной поверхности было выявлено у 2 пациентов (14 %), у 4 пациентов отмечены менископатии, а ещё у четырех изменение суставной поверхности выражалось в снижении высоты суставного хряща, уплощении суставной поверхности, но без локальных дефектов. Во время операции (рис. 1, а; 2, а) локальные дефекты суставного хряща обнаружены у 6 из 14 обследованных (42,9 %), у двух пациентов выявлен дефект мыщелков обоих коленных суставов, чаще поражался один мыщелок бедра, средний размер дефекта составил 2,3 см2, дефекты соответствовали 2–3 степени по Outerbridge. Важно отметить, что все пациенты с верифицированным поражением суставного хряща коленного сустава имели неудовлетворительную функцию по результатам опросника.

В группе 2 МРТ-исследование выявило повреждение суставной поверхности мыщелков бедра у двух пациентов (20 %), повреждений менисков или связочного аппарата не отмечалось. Во время оперативного вмешательства дефекты суставной поверхности обнаружены у 6 из 10 обследованных (60 %): хондральные дефекты обоих коленных суставов отмечены у четверых пациентов, в отличие от первой группы чаще отмечалось поражение хряща обоих мыщелков бедра (6 колен). Средний размер дефекта составил 1,85 см2, интересно отметить, что поражение по Outerbridge было выше – 3–4 степень (рис. 1, б; 2, б).

Результаты параметров рентгеновских исследований, изменения которых характерны при паттерне crouch gait, представлены в таблице 1.

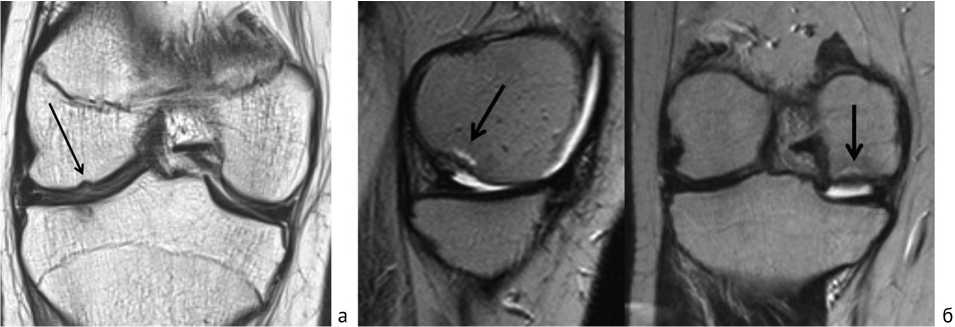

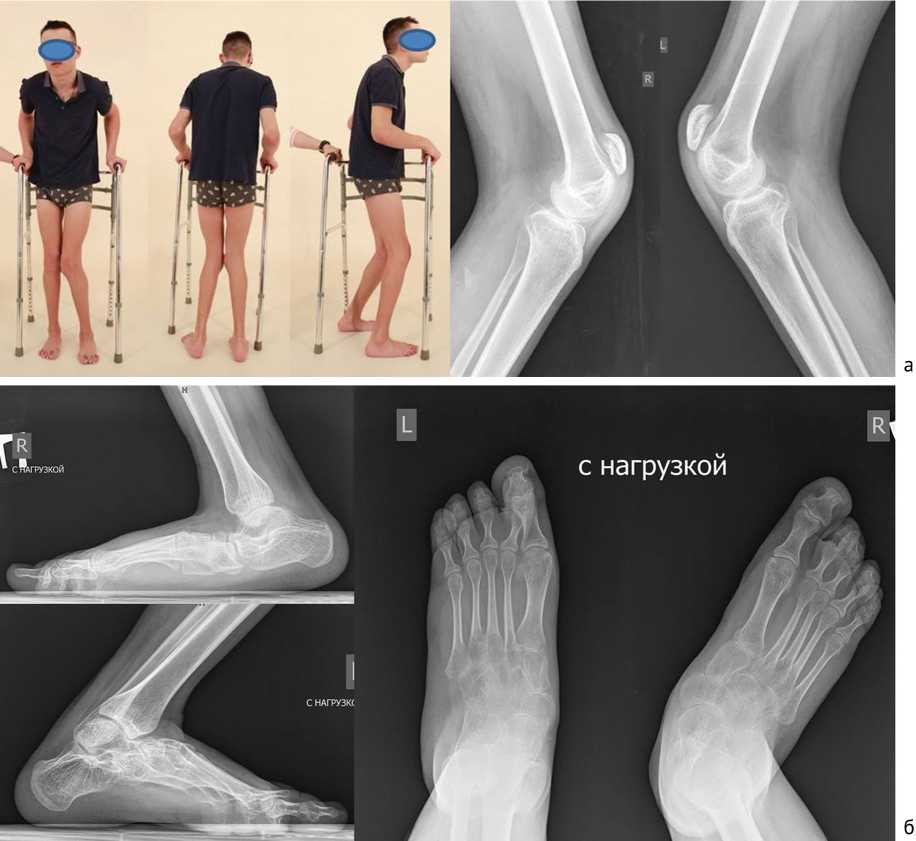

Интересно отметить достоверные различия между группами по индексу, отражающему степень выраженности высокой позиции надколенника (более значимые показатели в группе ятрогенного паттерна), меньший угол таранно-пяточной дивергенции в сагиттальной плоскости в группе естественного развития паттерна и гораздо меньшую степень покрытия головки таранной кости ладьевидной, в группе 1, отражающие опосредованно более выраженную ретракцию трицепса голени (рис. 3, 4).

При анализе торсионных углов бедренной и большеберцовой костей мы не обнаружили существенных различий между группами для пациентов после закрытия зон роста: средний угол антеверсии шейки бедра был 28,1° в группе 1 и 25,8° в группе 2 (превышение нормальных значений антеверсии шейки бедра для взрослых в обеих группах), большеберцовой кости – 24,2° и 27,7° соответственно.

Компьютерный анализ походки выявил следующие средние значения кинематических и кинетических показателей, достаточно характерные для паттерна crouch gait в обеих группах (табл. 2).

Рис. 1. Фото дефектов хрящевой ткани мыщелков бедра: а – пример из группы 1, б – пример из группы 2

Рис. 2. Патология мыщелков бедра, выявленная при МРТ-исследовании: а – дефект суставной поверхности (указано стрелкой), соответствующий рисунку 1, а; б - дефект суставной поверхности (указано стрелкой), соответствующий рисунку 1, б

Таблица 1

|

Параметр |

Группа 1 (n = 28) |

Группа 2 (n = 20) |

|

Индекс Caton-Deschamps |

1,37 ± 0,17 |

1,62 ± 0,16 * |

|

Большеберцово-таранный угол, ° |

104,8 ± 9,96 |

105,7 ± 6,95 |

|

Угол таранно-пяточной дивергенции в сагиттальной плоскости, ° |

28,1 ± 4,04 |

42,0 ± 5,31 * |

|

% покрытия головки таранной кости ладьевидной |

55,7 ± 13,01 |

72,9 ± 11,84 * |

|

Угол между осями первой плюсневой кости и проксимальной фаланги первого пальца, ° |

31,5 ± 15,11 |

25,0 ± 10,18 |

Примечание: * – достоверное отличие между группами (р < 0,05).

Таблица 2

|

Кинематические и кинетические показатели |

Группа 1 (n = 28) |

Группа 2 (n = 20) |

|

Позиция стопы в начале опорного периода в сагиттальной плоскости, ° |

4,9 ± 7,3 |

7,7 ± 9,8 |

|

Угол тыльной флексии стопы в опорную фазу, ° |

19,2 ± 7,5 |

20,9 ± 12,9 |

|

Позиция стопы в момент отрыва, ° |

-0,96 ± 9,4 |

2,9 ± 14,8 |

|

Позиция стопы в неопорную фазу, ° |

10,6 ± 7,8 |

14,0 ± 12,1 |

|

Угол ориентации стопы относительно вектора направления ходьбы, ° |

25,9 ± 9,6 |

27,8 ± 13,3 |

|

Угол сгибания колена в начале опорного периода, ° |

41,8 ± 18,3 |

40,5 ± 14,8 |

|

Угол сгибания колена в середине опорной фазы; ° |

33,2 ± 22,6 |

27,9 ± 22,6 |

|

Максимальный угол сгибания колена в неопорную фазу, ° |

40,4 ± 16,99 |

39,8 ± 15,1 |

|

Угол сгибания бедра в момент первичного контакта, ° |

39,0 ± 10,1 |

42,3 ± 9,8 |

|

Угол сгибания бедра в середине опорной фазы, ° |

5,4 ± 10,1 |

9,2 ± 13,01 |

|

Момент силы для коленного сустава при первичном контакте в начале опорной фазы цикла шага, N*m/kg |

-0,11 ± 0,13 |

-0,19 ± 0,16 * |

|

% цикла шага максимального сгибания коленного сустава в неопорную фазу |

78,0 ± 5,6 |

82,0 ± 5,1 * |

|

Максимальный наклон таза, ° |

13,1 ± 7,4 |

19,2 ± 9,03 * |

|

Минимальный наклон таза, ° |

2,6 ± 7,2 |

8,1 ± 8,5 * |

|

Максимальные значения момента разгибания тазобедренного сустава, N*m/kg |

0,7 ± 0,38 |

1,0 ± 0,6 * |

|

Максимальные значения момента сгибания тазобедренного сустава, N*m/kg |

-0,43 ± 0,42 |

-0,68 ± 0,22 * |

|

% цикла шага наступления релаксации голеностопного сустава |

25,95 ± 14,13 |

34,7 ± 14,1 * |

Примечание: * – достоверное отличие между группами (р < 0,05).

Результаты рентгеновских исследований (M ± σ )

Рис. 3. Фото и рентгенограммы пациентки из группы 1: а – типичная поза стоя, плоско-вальгусная деформация стоп с эквинусной установкой их задних отделов, на рентгенограммах коленных суставов – высокая позиция надколенников; б – плоско-вальгусная деформация стоп, нарушение линии Shade, вертикализация таранных костей, эквинусная установка в голеностопных суставах, покрытие головок таранных костей 50 % (справа) и 65 % (слева)

Рис. 4. Фото и рентгенограммы пациента из группы 2: а – типичная поза стоя, почти правильная форма стоп, на рентгенограммах коленных суставов – высокая позиция надколенников; б – плоско-вальгусная деформация правой стопы, большеберцово-таранный угол слева - 82°, нарушение линии Shade с обеих сторон, покрытие головок таранных костей 74 % (справа) и 85 % (слева)

Кинематические показатели в группах 1 и 2 (M ± σ )

Достоверно значимое различие выявлено в увеличении наклона таза вперед в сагиттальной плоскости у пациентов группы 2 – 80 % наблюдений, что соответствует одному из критериев нарушения динамического сагиттального баланса, в группе 1 – это отмечено в 40 % наблюдений. Достоверное увеличение силовых параметров мышц сгибателей/разгибателей бедра при ятрогенном crauch gait можно рассматривать в качестве основных компенсаторных возможностей пациентов.

В таблице 3 показаны мощностные параметры работы суставов, дающие представление о величине и распределении генерируемой и суммарной мощности между суставами.

Отметим интересную разницу в показателях мощности коленных и голеностопных суставов между группами (табл. 3). В группе 1 (естественное развитие паттерна crouch gait) доля генерации мощности голеностопного сустава в общей генерации мощности на уровне суставов конечности выше, чем доля коленного сустава. А в группе 2 (ятрогенный crouch gait) ситуация противоположная: доля генерируемой мощности коленным суставом выше, чем доля генерируемой мощности голеностопного сустава.

Таблица 3

Пиковые мощностные параметры работы суставов, Me (25÷75 %)

|

Сустав/конечность |

Параметр |

Группа 1 (естественный crouch gait) |

Группа 2 (ятрогенный crouch gait) |

|

Тазобедренный |

Генерация, W/kg |

1,13 (0,62÷1,4) |

1,3 (0,8÷1,7) |

|

Доля в общей генерации |

0,3 9 (0,25÷0,54) |

0,40 (0,33÷0,47) |

|

|

Суммарная мощность, W/kg |

1,5 (1,04÷1,8) |

1,9 (1,3÷2,3) |

|

|

Доля в общей мощности |

0,32 (0,24÷0,40) |

0,34 (0,24÷0,43) |

|

|

Коленный сустав |

Генерация, W/kg |

0,43 (0,34÷1,5) |

0,9 (0,6÷1,4) |

|

Доля в общей генерации |

0,25 (0,14÷0,28) |

0,31 (0,19÷0,39) |

|

|

Суммарная мощность, W/kg |

1,6 (1,1÷3,6) |

2,1 (1,5÷3,3) |

|

|

Доля в общей мощности |

0,36 (0,32÷0,39) |

0,39 (0,30÷0,50) |

|

|

Голеностопный сустав |

Генерация, W/kg |

1,0 (0,48÷1,5) |

0,8 (0,6÷1,4) |

|

Доля в общей генерации |

0,33 (0,25÷0,48) |

0,26 (0,17÷0,41) |

|

|

Суммарная мощность, W/kg |

1,6 (0,9÷2,5) |

1,6 (1,1÷2,1) |

|

|

Доля в общей мощности |

0,29 (0,24÷0,37) |

0,25 (0,19÷0,37) |

|

|

Суммарная генерация всех суставов, W/kg |

2,8 (1,8÷4,5) |

2,97 (2,34÷3,92) |

|

|

Общая (суммарная) мощность работы всех суставов, W/kg |

5,1 (3,3÷8,4) |

5,6 (4,4÷7,1) |

|

ДИСКУССИЯ

В своей работе Rodda с соавт. [23] приводят ставшую общепринятой и отправной для более глубоких исследований классификацию патологических паттернов походки у детей и подростков со спастической диплегией. Паттерн crouch gait определяется как симметричная походка, когда стопа находится в позиции тыльной флексии на протяжении всей опорной фазы цикла шага, присутствует избыточное сгибание в коленном и тазобедренном суставе, таз может находиться в нормопозиции или наклонен кзади.

Ортопедические нарушения, обнаруживаемые при crouch gait у взрослых, включают ретракцию сгибателей коленного и тазобедренного сустава, торсионные деформации бедра, наружно-ротационную установку стопы (наружная девиация стопы), как правило, связанную с тяжелой плоско-вальгусной деформацией, высокую позицию надколенника [23, 24]. Эти нарушения обусловливают дисфункцию биомеханических рычагов, ведущую к расположению вектора реакции опоры в перманентной позиции кзади от оси вращения коленного сустава [24, 25, 26].

Несколько иным механизмом развития паттерна crouch gait является ситуация, когда триггером нарушений становится слабость трицепса голени вследствие проведенных в раннем возрасте и необоснованных фибромиотомий и изолированных удлинений ахиллова сухожилия [9]. В этой ситуации исходное компенсаторное сгибание коленного сустава в сочетании с активированной функцией квадрицепса бедра неизбежно прогрессирует в так называемый ятрогенно детерминированный паттерн crouch gait по мере роста пациента и увеличения его веса [21, 22, 27].

У взрослых пациентов с паттерном crouch gait помимо нарушений походки описывается болевой синдром в коленном суставе [28]. В целом, у пациентов с наличием двигательных поражений встречаемость болевого синдрома в коленном суставе составляет 21 % [29]. При этом отмечается, что причины болевого синдрома полностью не определены [30].

В патогенезе болевого синдрома и раннего развития артрозных поражений коленного сустава при crouch gait отмечают повышенное механическое давление на суставные поверхности вследствие нарушения кинематики движений [29], высокую позицию надколенника [28, 29], высокие моменты силы, возникающие при повышенной мышечной работе, ведущие к возникновению чрезмерных компрессионных усилий между суставными поверхностями [31], хроническую микро-травматизацию суставного хряща [33].

Steele с соавт. [31] показали, что при тяжелых степенях crouch gait пиковые усилия достигают 6-кратного аналога веса тела, что превышает усилия, возникающие при нормальных движениях в коленном суставе, в два раза. Большая роль в развитии патологической феморо-тибиальной компрессии отдается большим усилиям вследствие постоянного или почти постоянного сокращения четырехглавой мышцы бедра как компенсаторного механизма stiff knee gait [31, 33, 34].

Rethlefsen с соавт. [30] находят также положительную корреляцию болевого синдрома и возраста пациента, а также более высокую встречаемость болевого синдрома у женщин с паттерном crouch gait.

Интересными представляются данные, опубликованные Lundh с соавт. [35], по исследованию утомляемости, качества жизни и особенностей походки у взрослых пациентов в сравнении со здоровыми сверстниками. Было обнаружено, что генерация мощности (включая полезную мощность, обусловленную концентрическими мышечными сокращениями, обеспечивающими продвижение) у пациентов с crouch gait смещается проксимально при движениях в тазобедренных суставах, при этом генерируемая мощность разгибателей коленного сустава и флексоров стопы снижается в два раза в сравнении с контрольной группой. Данные изменения коррелируют с утомляемостью и снижением качества жизни.

Эффективность ортопедической хирургии, направленной на улучшение биомеханики движений нижних конечностей, улучшает кинематические и кинетические показатели походки, а также уменьшает интенсивность болевого синдрома в коленном суставе, но не ликвидирует его полностью [7, 33, 36, 37]. Pelrine с соавт. [38], сравнивая две группы (оперативное и консервативное лечение) детей старшего возраста с паттерном crouch gait, показали, что через 1 год наблюдений 42 % пациентов после хирургии по-прежнему имели боли в коленном суставе, а после консервативного лечения – 50 %.

Результаты нашего исследования не обнаружили достоверных различий в степени артрозного поражения коленного сустава у пациентов как при естественно развившемся crouch gait, так и при ятрогенно детерминированных нарушениях походки. Как МРТ-исследования, так и визуальный осмотр суставных поверхностей выявили существенные артрозные поражения в виде дефектов суставных поверхностей у ряда пациентов. Отметим, что в группе 1 встречаемость дефектов суставной поверхности составила 42,9 %, а в группе ятрогенно детерминированного паттерна crouch gait – 60 %. Размеры дефектов носят в нашей серии достаточно ограниченный характер и, конечно, предполагают вмешательства по стимуляции репаративных процессов суставных поверхностей в рамках многоуровневых вмешательств. Болевой синдром и снижение оценки по шкале KSS коррелируют со степенью поражения суставных поверхностей, даже если изменения не были выявлены при МРТ- исследовании. Мы полагаем, что сложности выявления дефектов суставных поверхностей с помощью магнитно-резонансной томографии были обусловлены проведением диагностической процедуры без выполнения общего наркоза.

Рентгеновское исследование показало ожидаемые различия между исследуемыми группами, которые заключались в костных изменениях, отражающих влияние ретракции трицепса голени на формирование формы и позиции костей стопы (более выраженные изменения в группе 1). Более высокая позиция надколенника в группе ятрогенно детерминированного паттерна crouch gait, возможно, объясняется увеличением компенсирующей функции четырехглавой мышцы, осуществляемой на протяжении длительного периода, в условиях отсутствия или критического снижения силы камбаловидной мышцы, когда происходит вторичное проксимальное смещение надколенника [26]. Модель "Stiff-knee gait" может рассматриваться как проявление декомпенсированного паттерна crouch походки [39, 40]. Патологическим проявлением, характерным для stiff knee gait в нашем исследовании, явилось достоверно более позднее наступление момента максимального сгибания коленного сустава в неопорную фазу у пациентов ятрогенной группы (группы 2).

Наше исследование выявило различия между группами и результатами компьютерного анализа походки. Мы обнаружили более выраженные усилия и высокую энергоемкость ходьбы у пациентов с ятрогенно детерминированным паттерном crouch gait. На это указывают достоверно более значимый момент силы, действующий на сгибание в коленном суставе при начальном контакте, а также более выраженный наклон таза, сочетающийся с существенными энергетическими потребностями для преодоления максимальных моментов сгибания и разгибания в тазобедренных суставах, возникающих в процессе ходьбы. Отметим также, что вышеуказанные цифры объясняют и необходимость более высокой доли суммарной генерируемой (положительной) мощности движений в суммарной мощности у пациентов группы 2, необходимой для ходьбы при ятрогенно детерминированном crouch gait.

Более ранняя релаксация на уровне голеностопного сустава, являющаяся началом толчка стопой, отмеченная, в группе 1, характерна для ретракции подошвенных флексоров (дефицита длины данной мышечной группы). Это объясняет отличия значений данного кинетического показателя между группами.

Наконец, отметим сохранение в большей степени генерируемую мощность на уровне голеностопных суставов у пациентов без ранее выполненных оперативных вмешательств. Эта ситуация является прогностически благоприятным фактором с точки зрения сохранения двигательных возможностей и меньшей утомляемости [35]. В нашем прежнем исследовании было показано, что доля генерируемой мощности на уровне голеностопного сустава составляет 60–62 % от общей мощности при обычной ходьбе [40]. Высокую генерацию мощности при движениях в коленном суставе у пациентов с ятрогенным crouch gait необходимо интерпретировать как неблагоприятное развитие компенсаторного механизма потери силы флексоров стопы, ведущее к повышенным нагрузкам на суставные поверхности коленного сустава, предрасполагающие к появлению и прогрессированию болевого синдрома и артрозного поражения.

В целом, для группы ятрогенно детерминированного crouch gait данное исследование выявило специальные факторы, предрасполагающие к артрозному поражению коленного сустава: stiff knee gait, смещение генерируемой энергии в сторону коленного и тазобедренного суставов, помимо общих с естественным развитием данного паттерна (типичную кинематику и высокую позицию надколенника, возраст пациентов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Паттерн crouch gait при клинической схожести проявлений неоднороден по механизмам развития, рентгенологическим особенностям деформаций стопы и показателям компьютерного анализа походки, в особенности по кинетическим показателям мощности, развиваемой на уровне коленного и голеностопного сустава. Увеличение генерации мощности на уровне тазобедренных суставов является общим явлением при crouch gait, но при естественном развитии этого паттерна походки сохраняется большая степень генерации мощности движе- ний и на уровне голеностопного сустава, в то время как при ятрогенном crouch gait развиваемая повышенная мощность на уровне коленного сустава будет способствовать прогрессированию артрозных дегенеративных изменений. Поражение суставных поверхностей коленного сустава является проявлением ранних артрозных изменений и требует коррекции наряду со стандартными элементами хирургического вмешательства по поводу деформаций бедренной кости, стопы, ретракции мышц и высокой позиции надколенника.

Список литературы Артрозные поражения коленных суставов при паттерне ходьбы, классифицируемом как crouch gait, у подростков и взрослых с ДЦП

- A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006 / P. Rosenbaum, N. Paneth, A. Leviton, M. Goldstein, M. Bax, D. Damiano, B. Dan, B. Jacobsson // Dev. Med. Child Neurol. Suppl. 2007. Vol. 109. P. 8-14.

- Trends in prevalence and severity of pre/perinatal cerebral palsy among children born preterm from 2004 to 2010: a SCPE collaboration study / C. Arnaud, V. Ehlinger, M. Delobel-Ayoub, D. Klapouszczak, O. Perra, O. Hensey, D. Neubauer, K. Hollody, D. Virella, G. Rackauskaite, A. Greitane, K. Himmelmann, E. Ortibus, I. Dakovic, G.L. Andersen, A. Papavasiliou, E. Sellier, M.J. Platt, I. Krägeloh-Mann // Front. Neurol. 2021. Vol. 12. P. 624884. DOI: 10.3389/fneur.2021.624884.

- Davids J.R. The foot and ankle in cerebral palsy // Orthop. Clin. North. Am. 2010. Vol. 41, No 4. P. 579-593. DOI: 10.1016/j.ocl.2010.06.002.

- Health service use among adults with cerebral palsy: a mixed-methods systematic review / M. Manikandan, С. Kerr, G. Lavelle, M. Walsh, A. Walsh, J.M. Ryan // Dev. Med. Child Neurol. 2022. Vol. 64, No 4. P. 429-446. DOI: 10.1111/dmcn.15097.

- Adults with cerebral palsy: a workshop to define the challenges of treating and preventing secondary musculoskeletal and neuromuscular complications in this rapidly growing population / L.L. Tosi, N. Maher, D.W. Moore, M. Goldstein, M.L. Aisen // Dev. Med. Child Neurol. 2009. Vol. 51, No Suppl. 4. P. 2-11. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2009.03462.x.

- French Z.P., Torres R.V., Whitney D.G. Elevated prevalence of osteoarthritis among adults with cerebral palsy // J. Rehabil. Med. 2019. Vol. 51, No 8. P. 575-581. DOI: 10.2340/16501977-2582.

- Kedem P., Scher D.M. Evaluation and management of crouch gait // Curr. Opin. Pediatr. 2016. Vol. 28, No 1. P. 55-59. DOI: 10.1097/ MOP.0000000000000316.

- Effectiveness of surgical and non-surgical management of crouch gait in cerebral palsy: A systematic review / S.A. Galey, Z.F. Lerner, T.C. Bulea, S. Zimbler, D.L. Damiano // Gait Posture. 2017. Vol. 54. P. 93-105. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.02.024.

- Клинико-биомеханические результаты многоуровневых ортопедических вмешательств при crouch gait / Т.И. Долганова, О.И. Гатамов, Г.М. Чибиров, Д.В. Долганов, Д.А. Попков // Гений ортопедии. 2020. Т. 26, № 3. С. 325-333.

- Long-term outcomes of distal femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement in individuals with cerebral palsy / E.R. Boyer, J.L. Stout , J.C. Laine , S.M. Gutknecht , L.H. Araujo de Oliveira, M.E. Munger, M.H. Schwartz, T.F. Novacheck // J. Bone Joint Surg. Am. 2018. Vol. 100, No 1. Р. 31-41. DOI: 10.2106/JBJS.17.00480.

- The new Knee Society Knee Scoring System / G.R. Scuderi, R.B. Bourne, P.C. Noble, J.B. Benjamin, J.H. Lonner, W.N. Scott // Clin. Orthop. Relat. Res. 2012. Vol. 470, No 1. P. 3-19. DOI: 10.1007/s11999-011-2135-0.

- Relationship between abnormalities detected by magnetic resonance imaging and knee symptoms in early knee osteoarthritis / S. Ota, E. Sasaki, S. Sasaki, D. Chiba, Y. Kimura, Y. Yamamoto, M. Kumagai, M. Ando, E. Tsuda, Y. Ishibashi // Sci. Rep. 2021. Vol. 11, No 1. P. 15179. DOI: 10.1038/ s41598-021-94382-3.

- Verification of the Robin and Graham Classification System of hip disease in cerebral palsy using three-dimensional computed tomography / S. Gose, T. Sakai, T. Shibata, K. Akiyama, H. Yoshikawa, K. Sugamoto // Dev. Med. Child Neurol. 2011. Vol. 53, No 12. P. 1107-1112. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2011.04130.x.

- Reliability and interobserver variability in radiological patellar height ratios / R. Seil, B. Müller, T. Georg, D. Kohn, S. Rupp // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2000. Vol. 8, No 4. P. 231-236. DOI: 10.1007/s001670000121.

- Томов А.Д., Дьячков К.А., Попков Д.А. Параметры рентгеновской коксометрии при выполнении реконструктивных операций на тазобедренном суставе в рамках многоуровневых оперативных вмешательств у детей с ДЦП // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, №. 3. С. 337-347.

- Spahn G., Klinger H.M., Hofmann G.O. How valid is the arthroscopic diagnosis of cartilage lesions? Results of an opinion survey among highly experienced arthroscopic surgeons // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2009. Vol. 129, No 8. P. 1117-1121. DOI: 10.1007/s00402-009-0868-y.

- Методология видеоанализа в диагностике нарушений локомоторной функции у детей с церебральным параличом при использовании ограниченного числа светоотражающих камер (обзор литературы) / А. Ю. Аксенов, Г. Х. Хит, Т. А. Клишковская, Т. И. Долганова // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 1. С. 102-110. DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-1-102-110.

- Umberger B.R., Martin P.E. Mechanical power and efficiency of level walking with different stride rates // J. Exp. Biol. 2007. Vol. 210, Pt. 18. P. 3255-3265. DOI: 10.1242/jeb.000950.

- Zelik K.E., Honert E.C. Ankle and foot power in gait analysis: Implications for science, technology and clinical assessment // J. Biomech. 2018. Vol. 75. P. 1-12. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2018.04.017.

- Гайдышев И. П. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и 00+. - БХВ-Петербург, 2004.

- Isolated calf lengthening in cerebral palsy. Outcome analysis of risk factors / D.C. Borton, K. Walker, M. Pirpiris, G.R. Nattrass, H.K. Graham // J. Bone Joint Surg. Br. 2001. Vol. 83, No 3. P. 364-370. DOI: 10.1302/0301-620x.83b3.10827.

- Dietz F.R., Albright J.C., Dolan L. Medium-term follow-up of Achilles tendon lengthening in the treatment of ankle equinus in cerebral palsy // Iowa Orthop. J. 2006. Vol. 26. P. 27-32.

- Sagittal gait patterns in spastic diplegia / J.M. Rodda, H.K. Graham, L. Carson, M.P. Galea, R. Wolfe // J. Bone Joint Surg. Br. 2004. Vol. 86, No 2. P. 251-258. DOI: 10.1302/0301-620x.86b2.13878.

- Muscular contributions to hip and knee extension during the single limb stance phase of normal gait: a framework for investigating the causes of crouch gait / A.S. Arnold, F.C. Anderson, M.G. Pandy, S.L. Delp // J. Biomech. 2005. Vol. 38, No 11. P. 2181-2189. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2004.09.036.

- Crouched postures reduce the capacity of muscles to extend the hip and knee during the single-limb stance phase of gait / J.L. Hicks, M.H. Schwartz, A.S. Arnold, S.L. Delp // J. Biomech. 2008. Vol. 41, No 5. P. 960-967. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2008.01.002.

- Miller F. Cerebral palsy. New York: Springer. 2005.

- Use of 3D gait analysis as predictor of Achilles tendon lengthening surgery outcomes in children with cerebral palsy / G. Pilloni, M. Pau, F. Costici, C. Condoluci, M. Galli // Eur. J. Phys. Rehabil. Med. 2018. Vol. 55, No 2. P. 250-257. DOI: 10.23736/S1973-9087.18.05326-1.

- Murphy K.P. Cerebral palsy lifetime care - four musculoskeletal conditions // Dev. Med. Child Neurol. 2009. Vol. 51, No Suppl. 4. Р. 30-37. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2009.03431.x.

- Pelrine E., Novacheck T., Boyer E. Association of knee pain and crouch gait in individuals with cerebral palsy // J. Pediatr. Orthop. 2020. Vol. 40, No 6. P. e504-e509. DOI: 10.1097/BP0.0000000000001487.

- Knee pain and patellofemoral symptoms in patients with cerebral palsy / S.A. Rethlefsen, D.T. Nguyen, T.A. Wren, M.D. Milewski, R.M. Kay // I. Pediatr. Orthop. 2015. Vol. 35, No 5. P. 519-522. DOI: 10.1097/BP0.0000000000000304.

- Compressive tibiofemoral force during crouch gait / K.M. Steele, M.S. Demers, M.H. Schwartz, S.L. Delp // Gait Posture. 2012. Vol. 35, No 4. P. 556-560. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2011.11.023.

- Nhan D.T., Garcia M.R., Lee R.J. Bilateral Bicondylar Osteochondritis Dissecans in a Child with Spastic Diplegia and Crouch Gait: A Case Report // JBJS Case Connect. 2018. Vol. 8, No 2. P. e41. DOI: 10.2106/JBJS.CC.17.00271.

- Correction of severe crouch gait in patients with spastic diplegia with use of multilevel orthopaedic surgery / J.M. Rodda, H.K. Graham, G.R. Nattrass, M.P. Galea, R. Baker, R. Wolfe // J. Bone Joint Surg. Am. 2006. Vol. 88, No 12. P. 2653-2664. DOI: 10.2106/JBJS.E.00993.

- The coupled effects of crouch gait and patella alta on tibiofemoral and patellofemoral cartilage loading in children / S.C.E. Brandon, D.G. Thelen, C.R. Smith, T.F. Novacheck, M.H. Schwartz, R.L. Lenhart // Gait Posture. 2018. Vol. 60. P. 181-187. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.12.005.

- Lundh S., Nasic S., Riad J. Fatigue, quality of life and walking ability in adults with cerebral palsy // Gait Posture. 2018. Vol. 61. P. 1-6. DOI: 10.1016/j. gaitpost.2017.12.017.

- Distal femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement to treat persistent crouch gait in cerebral palsy / J.L. Stout, J.R. Gage, M.H. Schwartz, T.F. Novacheck // J. Bone Joint Surg. Am. 2008. Vol. 90, No 11. P. 2470-2484. DOI: 10.2106/JBJS.G.00327.

- Supracondylar femoral extension osteotomy and patellar tendon advancement in the management of persistent crouch gait in cerebral palsy / S.P. Das, S. Pradhan, S. Ganesh, P.K. Sahu, R.N. Mohanty, S.K. Das // Indian J. Orthop. 2012. Vol. 46, No 2. P. 221-228. DOI: 10.4103/00195413.93677.

- Pelrine E.R., Novacheck T.F., Boyer E.R. Knee pain and crouch gait in individuals with cerebral palsy: what impact does crouch-related surgery have? // Dev. Med. Child Neurol. 2020. Vol. 62, No 6. P. 709-713. DOI: 10.1111/dmcn.14438.

- Richards J. The Comprehensive Textbook of Clinical Biomechanics: with access to e-learning course [formerly Biomechanics in Clinic and Research]. United Kingdom: Elsevier Health Sciences. 2018. 380 p.

- Показатели кинетики локомоторных стереотипов у здоровых детей в различных скоростных диапазонах передвижения / Т.И. Долганова, Д.А. Попков, Д.В. Долганов, Г.М. Чибиров // Гений ортопедии. 2022. Т. 28, № 3. С. 417-424. DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-3-417-424.