Ашело-ябрудийский культурный комплекс в Леванте и вопросы генезиса среднего палеолита Алтая

Автор: Козликин М.Б., Шуньков М.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор современных работ, посвященных материалам ашело-ябрудийского культурного комплекса второй половины среднего плейстоцена на территории Леванта. Целью исследования является поиск свидетельств возможной связи с ближневосточным регионом в процессе становления среднего палеолита Алтая. Необходимость актуализации тезиса о близком сходстве древнейшей каменной индустрии из Денисовой пещеры с комплексами позднего ашеля на Ближнем Востоке возникла с расширением источниковой базы на новом этапе исследований. В качестве основных материалов рассматриваются ашело-ябрудийские индустрии из многослойных пещер Кесем, Табун и Мислия в Израиле, для которых получено надежное геохронологическое и палеогеографическое обоснование. Сопоставление древнейших материалов из Денисовой пещеры с ближневосточными находками выявило наличие общих черт как на уровне технологии, так и в типологии.

Левант, ашело-ябрудийский культурный комплекс, алтай, денисова пещера, средний палеолит, каменная индустрия, денисовцы

Короткий адрес: https://sciup.org/147244533

IDR: 147244533 | УДК: 903 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-43-54

Текст обзорной статьи Ашело-ябрудийский культурный комплекс в Леванте и вопросы генезиса среднего палеолита Алтая

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00069,

The study was supported by the Russian Science Foundation grant no. 24-18-00069,

Становление среднепалеолитических культурных традиций на Алтае связано с расселением денисовцев. Предполагается, что часть поздних H. heidelbergensis ок. 450–350 тыс. л. н. мигрировала с территории Леванта в восточном направлении и стала основой для формирования денисовцев, которые достигли юга Сибири и заселили Денисову пещеру на Алтае не позднее морской изотопной стадии 9 [Деревянко и др., 2020].

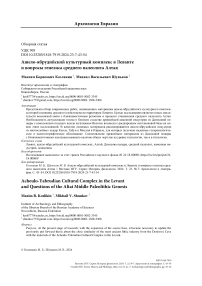

На современном этапе исследований с расширением источниковой базы возникла необходимость актуализации выдвинутого ранее тезиса о близком сходстве древнейшей каменной индустрии из Денисовой пещеры с материалами ашело-ябрудийского культурного комплекса на Ближнем Востоке [Деревянко, 2001]. Анализ представительной археологической коллекции из отложений второй половины среднего плейстоцена в Денисовой пещере позволил по-новому оценить технико-типологические традиции населения Алтая в начале среднего палеолита [Шуньков, Козликин, 2023]. Было установлено, что для индустрий этого времени характерны радиальные (рис. 1, 7 ) и параллельные монофронтальные одноплощадочные

(рис. 1, 12 , 13 ) ядрища, изготовленные из массивных сколов или небольших валунов. Среди изделий с вторичной обработкой преобладают крупные массивные отщепы с вентральным утончением (рис. 1, 14–16 ) и базально-тронкированные сколы (рис. 1, 5 ), серийно представлены разнообразные скребла, в том числе близкие по морфологии к изделиям типа кина (рис. 1, 2 , 8–10 ), а также шиповидные (рис. 1, 1 ), зубчатые (рис. 1, 3 ) и выемчатые формы. В данной работе с целью выявления возможных культурных связей начальной стадии среднего палеолита Алтая с ближневосточными индустриями приводится обзор исследований преимущественно последнего десятилетия, посвященных материалам ашело-ябрудийского комплекса второй половины среднего плейстоцена на территории Леванта.

Результаты исследований и их обсуждение

Ашело-ябрудийский культурный комплекс (АЯКК), выделенный А. Рустом на материалах скального навеса Ябруд I в Сирии [Rust, 1950], включает три основные индустрии: ашело-ябрудьен, ябрудьен и амудьен, развитие которых укладывается в интервал 420–200 тыс. л. н.

Рис. 1. Каменная индустрия начальной стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры: 1 – шиповидное орудие; 2 , 8–10 – скребла; 3 – зубчатое орудие; 4 – отщеп комбева;

5 – базально-тронкированный скол; 6 , 11 – пластины; 7 , 12 , 13 – нуклеусы;

14–16 – вентрально-утонченные сколы

Fig. 1. Lithic industry of the initial stage of the Middle Paleolithic from Denisova Cave: 1 – spur-like tool; 2 , 8–10 – side-scrapers; 3 – denticulate tool; 4 – Kombeva flake;

5 – proximally truncated flakes; 6 , 11 – blades; 7 , 12 , 13 – cores; 14–16 – ventrally thinned flakes

Становление АЯКК связано с рядом важных инноваций, таких как стационарное использование огня для приготовления мяса, новые охотничьи стратегии, направленные на добычу мелких и средних животных и последующую переработку их туш, использование новых источников каменного сырья, в том числе добыча кремня из погребенных выходов, систематическая реутилизация каменных изделий и фрагментов костей [Barkai, Gopher, 2013; Assaf et al., 2017]. Новые поведенческие паттерны сопровождались инновациями в каменной технологии, нашедшими отражение в трех основных одновременно существующих индустриях. В ашело-ябрудьене первичное расщепление было ориентировано на получение отщепов, среди орудий преобладали ашельские рубила и скребла. Индустрия ябрудьена в основном также отщеповая с небольшим количеством пластин и разнообразными скреблами типа кина и полукина. Амудьен имеет хорошо выраженный пластинчатый облик [Barkai, Gopher, 2013; Zaidner, Weinstein-Evron, 2016]. В последнем случае важно само наличие систематического производства удлиненных заготовок, а не их количественный показатель наряду с отсутствием или малочисленностью бифасов и скребел кина.

Комплексы АЯКК известны в основном в центральной и южной частях Леванта, как в пещерах, так и на открытых стоянках. Однако большинство объектов связано со скальными убежищами разных типов – Ябруд I, Табун Е, Мислия, Кесем, Зуттие, Хайоним, Абри Зу-моффен, Маслоух, Джефр Аджла, Дедерия и др. Относительно небольшое количество изученных на сегодняшний день комплексов АЯКК пока не позволяет установить какую-либо последовательную схему расселения их носителей. В составе ашело-ябрудийского культурного комплекса в первую очередь обращают на себя внимание материалы из многослойных пещер Кесем, Табун и Мислия в Израиле, для которых получено надежное геохронологическое и палеогеографическое обоснование [Mercier, Valladas, 2003; Barkai, Gopher, 2013; Zaidner, Weinstein-Evron, 2016].

В пещере Кесем в хронологическом интервале 420–200 тыс. л. н. в разных соотношениях представлены все основные компоненты АЯКК. Доминирует амудийская традиция с хорошо выраженными пластинчатыми технологиями. Для ябрудийской индустрии характерны скребла кина и полукина и относительно небольшая доля пластин. Вместе с тем в обоих комплексах представлены редкие рубила. В целом амудийская и ябрудийская индустрии из этой пещеры являются частью одной и той же технологической системы, демонстрируя различия главным образом в количественном соотношении категорий инвентаря (например, пластин, орудий на пластинах, скребел), т. е. обе индустрии включают скребла кина и полу-кина, а также пластинчатое производство, но в разных пропорциях. Такая вариабельность обусловлена не сменой носителей культурных традиций, а изменениями в хозяйственном укладе и адаптационных стратегиях обитателей пещеры, пространственной и временной дифференциацией деятельности человека на разных участках стоянки. Данные геохронологии свидетельствуют о сосуществовании в пещере Кесем амудийской и ябрудийской индустрий [Barkai, Gopher, 2013; Parush et al., 2016].

В культурно-хронологической последовательности пещеры Табун зафиксированы все три фации АЯКК, материалы которых, согласно данным ТЛ-датирования, укладываются в интервал 302–256 тыс. л. н. В этой пещере ашело-ябрудийская, ябрудийская и амудийская индустрии представляют собой три чередующихся комплекса, различающихся по соотношению отдельных типов орудий, таких как скребла кина, пластины и бифасы, присутствующих в каждом слое в разном количестве [Copeland, 2000]. Вместе с тем на примере скребел было доказано, что с технологической точки зрения выделенные фации мало отличаются друг от друга [Franklin, Kuhn, 2021].

Ашело-ябрудийская индустрия из пещеры Мислия, датируемая концом МИС 8 – началом МИС 7, отражает три технологии расщепления: бифасиальную; скалывания тонких отщепов с подготовленных нуклеусов; снятия крупных массивных часто первичных сколов с неподготовленных нуклеусов, служивших заготовками рубил, скребел кина и полукина [Zaidner, Weinstein-Evron, 2016]. В целом АЯКК Мислии характеризуется преобладанием отщепов в числе сколов, редкими пластинами, отсутствием леваллуазских изделий. Удлиненные заготовки неправильной формы, без признаков преднамеренного пластинчатого расщепления.

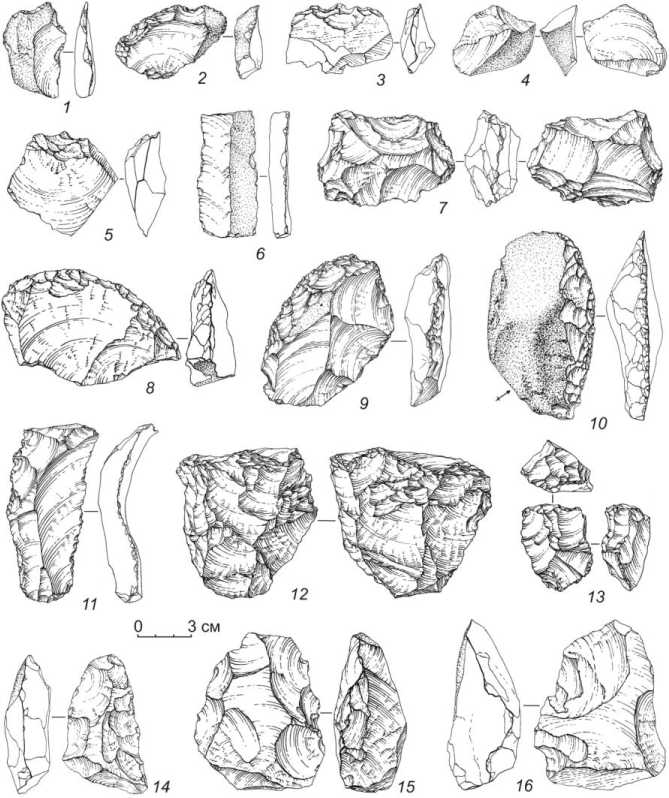

Сопоставление древнейшего комплекса Денисовой пещеры с ближневосточными материалами выявило наличие в обеих индустриях устойчивой традиции реутилизации сколов, которая в алтайской коллекции представлена вентрально-утонченными и базально-тронки-рованными отщепами, а в левантийских комплексах – так называемыми нуклеусами на сколах. Представительная коллекция (1 702 экз.) таких ядрищ и продуктов их расщепления детально изучена на материалах из двух амудийских и ябрудийского слоев в пещере Кесем [Assaf et al., 2015; 2017; Parush et al., 2015], а также из ашело-ябрудийского комплекса пещеры Мислия [Zaidner, Weinstein-Evron, 2016]. Нуклеусы на сколах в этих индустриях представляют собой отщепы (рис. 2, 3, 6, 11, 13, 15, 16), реже пластины, с которых скалывались более мелкие снятия преимущественно с вентральной стороны проксимального, дистального или продольного края заготовки. Соответственно снятые с таких нуклеусов сколы представляют собой бивентральные краевые отщепы (рис. 2, 1, 4, 8, 10), боковые (рис. 2, 2, 5, 12) и центральные (рис. 2, 14) снятия комбева с двумя остаточными ударными площадками и двумя ударными бугорками. Трасологический анализ показал, что сколы этих типов использовались для резания мяса, кожи или обработки растительных материалов, при этом они в зависимости от морфологии могли держаться в руках или крепиться в рукоятях [Lemorini et al., 2015; Venditti et al., 2019]. Эксперименты показали высокую эффективность таких отщепов в качестве ножей, линзовидных в сечении, с тонким острым лезвием и обушком, особенно при разделке тушь мелких и средних животных [Barkai et al., 2010]. В индустриях начального среднего палеолита из Денисовой пещеры доля сколов вентрального утончения и базального тронкирования, как и других видов мелких отщепов, также достаточно высока, однако определить функциональное назначение этих артефактов еще предстоит.

Рис. 2. Каменные артефакты ашело-ябрудийского культурного комплекса из пещер Мислия (1–6) (по: [Zeidner, Weinstein-Evron, 2016]), Табун (7) (по: [Shimelmitz, 2015])

и Кесем ( 8–16 ) (по: [Assaf et al., 2015]):

1 , 4 , 8 , 10 – бивентральные отщепы; 2 , 5 , 12 – отщепы комбева боковые; 14 – отщеп комбева центральный;

3 , 6 , 7 , 11 , 13 , 15 , 16 – нуклеусы на сколах

Fig. 2. Lithic artifacts of the Acheulo-Yabrudian Cultural Complex from the caves of Misliya (1–6) (by: [Zeidner, Weinstein-Evron, 2016]), Tabun (7) (by: [Shimelmitz, 2015]) and Qesem (8–16) (by: [Assaf et al., 2015]):

1 , 4 , 8 , 10 – double ventral flakes; 2 , 5 , 12 – lateral Kombewa flakes; 14 – Kombeva flake;

3 , 6 , 7 , 11 , 13 , 15 , 16 – cores-on-flakes

Нуклеусы на сколах широко распространены и в других левантийских комплексах. Например, материалы из пещеры Табун включают несколько сотен таких изделий, представленных в разных вариантах – с оформленной ударной площадкой и без признаков специальной подготовки, с негативом одного скола или серией снятий (рис. 2, 7 ) с вентральной или дорсальной стороны [Shimelmitz, 2015]. Часто в индустриях Леванта, как и Денисовой пещеры, заготовками служили более древние сколы с патинированной или окатанной поверхностью [Shimelmitz, 2015; Barkai, Gopher, 2013]. В ряде случаев снятие мелких отщепов с более крупных сколов, возможно, применялось с целью не только получения заготовок, но и приспособления изделия для его крепления в рукояти. В Денисовой пещере свидетельства возможного использования базального утончения с целью аккомодации отмечены в серии скребел, зубчатых и шиповидных орудий.

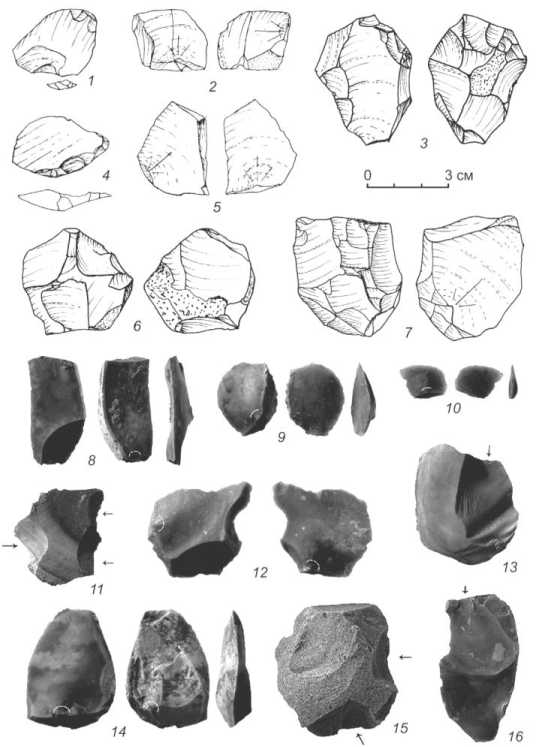

Другой важный показатель сходства алтайских и ближневосточных индустрий – использование технологии параллельного расщепления для получения удлиненных сколов. Хотя роль пластин в древнейшей денисовской индустрии незначительна, их отдельные выразительные экземпляры (см. рис. 1, 6 , 11 ) и нуклеусы свидетельствуют о развитых приемах пластинчатого раскалывания. Анализ коллекций АЯКК из пещер Кесем, Табун и скального навеса Ябруд I показал, что траектория пластинчатого производства с технологической точки зрения в них была относительно простой и включала хорошо спланированную последовательность расщепления, направленную на снятие удлиненных заготовок с минимально подготовленных ядрищ [Shimelmitz et al., 2011; 2016]. Последние представлены одно- (рис. 3, 14 ) или двуплощадочными формами, в том числе на сколах. Конечным продуктом этой технологии часто являлись краевые пластинчатые снятия (рис. 3, 4 , 11 ), служившие ножами с естественным обушком без дополнительной обработки. Крупные широкие массивные заготовки ретушировались по краю (рис. 3, 6 ) или оформлялись в концевые скребки (рис. 3, 5 ), резцы и реже в скребла [Barkai et al., 2005]. Присутствуют также зубчато-выемчатые орудия (рис. 3, 9 ). Трасологический анализ пластин из пещеры Кесем показал, что они использовались преимущественно в процессе разделки туш животных и значительно реже для срезания растений [Lemorini et al., 2006].

Производство отщепов в индустриях АЯКК осуществлялось в рамках центростремительного (рис. 3, 10 , 12 ) и параллельного (рис. 3, 13 ) раскалывания. Заготовками для этих нуклеусов служили желваки, плитки, галечные отдельности или крупные массивные в поперечном сечении сколы (см. рис. 3, 10 ). Леваллуазский метод расщепления здесь, как и в Денисовой пещере, получил широкое распространение на более поздних этапах среднепалеолитического времени.

Для индустрии начальной стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры, как и для левантийских комплексов, характерны типологически выразительные серии скребел, оформленных ретушью кина. Такие изделия довольно своеобразны и широко распространены в му-стьерских индустриях, при этом ябрудийские орудия значительно древнее европейских аналогов. Феномен техники кина получил распространение на Ближнем Востоке как минимум 420 тыс. л. н., что исключает ее связь с очень похожей или почти идентичной технологией в Европе. Кроме того, в Леванте, где скребла кина в большом количестве (сотни в пещерах Кесем и Мислия и тысячи в пещере Табун) известны в ябрудийских комплексах, исчезают в пост-АЯКК индустриях. В качестве заготовок для них использовались в основном крупные укороченные (рис. 3, 1–3) или короткие (рис. 3, 7, 8) массивные сколы, в том числе краевые с радиальных нуклеусов, и первичные отщепы. Примечательно, что ни в Денисовой пещере, ни на левантийских стоянках ядрища для скалывания крупных орудийных заготовок не обнаружены. Трасологический анализ представительной выборки скребел из пещеры Ке-сем показал, что изделия кина применялись в основном для обработки шкур скоблением, а также твердых и среднетвердых материалов, в то время как скребла полукина были задействованы для резки сырья растительного происхождения и мягких тканей животных [Lemorini et al., 2016; Agam, Zupancich, 2020]. Такая специализация объясняется морфоло- гией рабочих кромок и особенностями использовавшегося для производства этих орудий каменного сырья. Возникновение в ранних индустриях АЯКК приемов вторичной обработки методом кина и соответствующих скребел наряду с развитием пластинчатой технологии предполагает существенные поведенческие изменения, которые могли быть связаны с появлением новой линии Homo [Agam, Zupancich, 2020; Weber et al., 2016].

Рис. 3. Каменные артефакты ашело-ябрудийского культурного комплекса из пещер Мислия ( 1–3 , 12 ) (по: [Zeidner, Weinstein-Evron, 2016]), Табун ( 4 , 13 ) (по: [Shimelmitz et al., 2016]) и Кесем ( 5–10 , 14 ) (по: [Gopher et al., 2005]):

1–3 , 7 , 8 – скребла; 4 , 11 – пластины; 5 – скребок; 6 – пластина с ретушью;

9 – зубчатое орудие; 10 , 12–14 – нуклеусы

Fig. 3. Lithic artifacts of the Acheulo-Yabrudian Cultural Complex from the caves of Misliya ( 1–3 , 12 ) (by: [Zeidner, Weinstein-Evron, 2016]), Tabun ( 4 , 13 ) (by: [Shimelmitz et al., 2016]) and Qesem ( 5–10 , 14 ) (by: [Gopher et al., 2005]):

1–3 , 7 , 8 – side-scrapers; 4 , 11 – blades; 5 – end-scraper; 6 – blade with retouch;

9 – denticulate tool; 10 , 12–14 – cores

В алтайских комплексах начальной стадии среднего палеолита, как и в других сибирских местонахождениях, предположительно, второй половины среднего плейстоцена, доля двусторонне обработанных изделий невелика. В то же время в индустриях АЯКК бифасиальные технологии играли заметную роль. В этой связи интересна модель, согласно которой, диетический стресс, вызванный исчезновением на Ближнем Востоке слонов, привел к смене Homo erectus гомининами новой линии, которые были лучше приспособлены к охоте на более мелких и быстрых животных [Barkai, Gopher, 2013]. Биологическая замена происходила параллельно со значительными культурными изменениями, которые привели к формированию АЯКК и развитию на его основе пластинчатых технологий. Повышение мобильности способствовало распространению древних популяций за пределы Ближнего Востока, в частности продвижению вглубь Азии, которое сопровождалось сменой облика каменных индустрий под влиянием новых ландшафтно-климатических условий.

Своеобразным «остаточным» проявлением бифасиальной технологии, возможно, являлись широко использовавшиеся в индустриях Денисовой пещеры приемы вентрального утончения массивных сколов. Вопрос о том, являются ли такие сколы, как и многочисленные базально-тронкированные отщепы, орудийными или нуклевидными формами, пока остается открытым. Переориентация каменной индустрии на производство более мелких односторонне обработанных орудий или частично бифасиальных форм могла быть обусловлена сменой охотничьих стратегий в горных ландшафтах.

В наиболее ранних комплексах из пещер Денисова и Кесем обнаружены свидетельства использования костяных фрагментов для вторичной обработки каменных заготовок. Костяной ретушер из израильской пещеры является древнейшим таким орудием в Средиземноморье [Blasco et al., 2013], как и образец из Денисовой пещеры – на территории Северной и Центральной Азии. Оба изделия несут следы предварительной подготовки рабочего участка, заключавшейся в соскабливании надкостницы. Заселение Денисовой пещеры в начале среднего палеолита сопровождалось активной охотничьей деятельностью человека, сформировавшей тафоценоз костных остатков плейстоценовых животных практически полностью за счет антропогенного фактора. На всех участках пещеры костные фрагменты из нижних культуросодержащих слоев несут следы раскалывания, рубки, порезов и срезания мягких тканей. Многочисленные обожженные кости и обломки известняка, фрагменты древесного угля свидетельствуют о регулярном использовании огня. В АЯКК стационарное использование огня для приготовления мясной пищи отмечено со времени ок. 400 тыс. л. н. Так, в пещере Кесем помимо обожженных костей со следами порезов и раскалывания зафиксированы долговременные очаги [Barkai et al., 2017]. Способы разделки туш животных обитателями пещеры Кесем были довольно специфическими и отличались от стратегий мясозаготовки у ашельских, средне- и верхнепалеолитических охотников-собирателей этого региона [Stiner et al., 2011; Speth, 2012].

Заключение

Сопоставление древнейших материалов из Денисовой пещеры с ближневосточными индустриями выявило наличие общих черт, как на уровне технологии, так и в типологии каменных изделий. В их числе устойчивая традиция реутилизации сколов, приемы вентрального утончения и базального тронкирования, параллельное расщепление для получения удлиненных заготовок, типологически выразительные серии скребел типа кина и полукина. Для подтверждения древних культурных связей этих регионов желательно установить наличие выделенных технико-типологических признаков в индустриях второй половины среднего плейстоцена на обширных транзитных территориях, где группы древнего населения имели потенциальную возможность неоднократных перемещений в сходных палеоэкологических условиях горных систем Передней, Центральной и Северной Азии, передавая технологические инновации, как в восточном, так и в западном направлении.

Список литературы Ашело-ябрудийский культурный комплекс в Леванте и вопросы генезиса среднего палеолита Алтая

- Деревянко А. П. Переход от среднего к позднему палеолиту на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 3. С. 70-103.

- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Козликин М. Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. № 3. С. 3-32. https://doi.org/10.17746/1563-0102.2020.48.3.003-032

- Шуньков М. В., Козликин М. Б. Древнейшие палеолитические комплексы Денисовой пещеры на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2023. № 1. С. 18-32. https://doi.org/10.17746/1563-0102.2023.51.1.018-032

- Agam A., Zupancich A. Interpreting the Quina and demi-Quina scrapers from Acheulo-Yabrudian Qesem Cave, Israel: Results of raw materials and functional analyses // Journal of Human Evolution. 2020. Vol. 144. Article No. 102798. P. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102798

- Assaf E., Parush Y., Gopher A., Barkai R. Intra-site variability in lithic recycling at Qesem Cave, Israel // Quaternary International. 2015. Vol. 361. P. 88-102. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.07.071

- Assaf E., Barkai R., Gopher A. Another Side of the Amudian Industry at Qesem Cave, Israel: The Southern Area Lithic Assemblage // Lithic Technology. 2017. Vol. 42 (4). P. 161-178. https://doi.org/10.1080/01977261.2017.1393222

- Barkai R., Blasco R., Rosell J., Gopher A. Fire for a reason: Barbecue at middle Pleistocene Qesem Cave, Israel // Current Anthropology. 2017. Vol. 58. P. 314-328. https://doi.org/10.1086/691211

- Barkai R., Gopher A. Cultural and biological transformations in the Middle Pleistocene Levant: a view from Qesem Cave, Israel // Dynamics of Learning in Neanderthals and Modern Humans. N. Y.: Springer, 2013. Vol. 1. P. 115-137. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54511-8_7

- Barkai R., Gopher A., Shimelmitz R. Middle Pleistocene blade production in the Levant: an Amudian assemblage from Qesem Cave, Israel // Eurasian Prehistory. 2005. Vol. 3 (2). P. 39-74.

- Barkai R., Lemorini C., Gopher A. Palaeolithic culture 400.000-200.000 years ago: tiny meat-cutting tools from Qesem Cave, Israel // Antiquity. 2010. Vol. 84. Iss. 325. P. 1-5.

- Blasco R., Rosell J., Cuartero F., Ferna´ndez Peris J., Gopher A., Barkai R. Using Bones to Shape Stones: MIS 9 Bone Retouchers at Both Edges of the Mediterranean Sea // PLoS ONE. 2013. Vol. 8 (10). Article No. e76780. P. 1-6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076780

- Copeland L. Yabrudian and related industries: The state of research in 1996 // Toward Modern Humans: Yabrudian and Micoquian, 400-50 k-years ago // BAR International Series. 2000. Vol. 850. P. 97-117.

- Franklin L. M., Kuhn S. L. Scraper Blank Morphology and Artifact Use Life in the Acheulo Yabrudian of Tabun Cave, Israel // Journal of Paleolithic Archaeology. 2021. Vol. 4. Article No. 20. P. 1-29. https://doi.org/10.1007/s41982-021-00100-w

- Gopher A., Barkai R., Shimelmitz R., Khalaly M., Lemorini C., Hershkovitz I., Stiner M. Qesem Cave: an Amudian Site in Central Israel // Journal of the Israel Prehistoric Society. 2005. Vol. 35. P. 69-92.

- Lemorini C., Venditti F., Assaf E., Parush Y., Barkai R., Gopher A. The function of recycled lithic items at late Lower Paleolithic Qesem Cave, Israel: An overview of the use-wear data // Quaternary International. 2015. Vol. 361. P. 103-112. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.07.032

- Lemorini C., Bourguignon L., Zupancich A., Gopher A., Barkai R. A Scraper’s life history: Morpho-techno-functional and use-wear analysis of Quina and demi-Quina scrapers from Qesem Cave, Israel // Quaternary International. 2016. Vol. 398. P. 86-93. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.05.013

- Lemorini C., Gopher A., Shimelmitz R., Stiner M. C., Barkai R. Use-wear analysis of an Amudian laminar assemblage from the Acheuleo-Yabrudian of Qesem Cave, Israel // Journal of Archaeological Science. 2006. Vol. 33. P. 921-934. https://doi.org/10.1016/j.jas.2005.10.019

- Mercier N., Valladas H. Reassessment of TL age estimates of burnt flints from the Paleolithic site of Tabun Cave, Israel // Journal of Human Evolution. 2003. Vol. 25. P. 401-409. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2003.09.004

- Parush Y., Assaf E., Slon V., Gopher A., Barkai R. Looking for sharp edges: Modes of flint recycling at Middle Pleistocene Qesem Cave, Israel // Quaternary International. 2015. Vol. 361. P. 61-87. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.07.057

- Parush Y., Gopher A., Barkai R. Amudian versus Yabrudian under the rock shelf: a study of two lithic assemblages from Qesem Cave, Israel // Quaternary International. 2016. Vol. 398. P. 13-36. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.01.050

- Rust A. Die Höhlenfunde von Jabrud (Syrien). Neumünster: Karl Wachholtz Verl. 1950. 154 p.

- Shimelmitz R. The recycling of flint throughout the Lower and Middle Paleolithic sequence of Tabun Cave, Israel // Quaternary International. 2015. Vol. 361. P. 34-45. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.033

- Shimelmitz R., Barkai R., Gopher A. Systematic blade production at late lower Paleolithic (400-200 kyr) Qesem Cave, Israel // Journal of Human Evolution. 2011. Vol. 61. P. 458-479. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2011.06.003

- Shimelmitz R., Barkai R., Gopher A. Regional variability in late Lower Paleolithic Amudian blade technology: Analyzing new data from Qesem, Tabun and Yabrud I // Quaternary International. 2016. Vol. 398. P. 37-60. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.02.037

- Speth J. D. Middle Palaeolithic subsistence in the Near East: zooarchaeological perspectives - past, present and future // Before Farm. 2012. Vol. 2. P. 1-45. https://doi.org/10.3828/bfarm.2012.2.1

- Stiner M., Gopher A., Barkai R. Hearth-side socioeconomics, hunting and paleoecology during the late Lower Paleolithic at Qesem Cave, Israel // Journal of Human Evolution. 2011. Vol. 60. P. 213-233. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2010.10.006

- Venditti F., Nunziante-Cesaro S., Parush Y., Gopher A., Barkai R. Recycling for a purpose in the late Lower Paleolithic Levant: Use-wear and residue analyses of small sharp flint items indicate a planned and integrated subsistence behavior at Qesem Cave (Israel) // Journal of Human Evolution. 2019. Vol. 131. P. 109-128. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.03.016

- Weber G. W., Fornai C., Gopher A., Barkai R., Sarig R., Hershkovitz I. The Qesem Cave hominin material (part 1): A morphometric analysis of the mandibular premolars and molar // Quaternary International. 2016. Vol. 398. P. 159-174. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.027

- Zaidner Y., Weinstein-Evron M. The end of the Lower Paleolithic in the Levant: The Acheulo-Yabrudian lithic technology at Misliya Cave, Israel // Quaternary International. 2016. Vol. 409. P. 9-22. https://doi.org/10.1007/s12520-021-01304-5