Асимметрия контуров корональной линии Fex 6374 A

Автор: Тягун Н.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Массовый качественный анализ форм контуров корональной линии излучения λ 6374 Å показал, что 80 % из них составляют асимметричные. При этом 52 % приходится на долю контуров с более интенсивным синим крылом и только 28 % - с красным. В поисках природы усиления крыльев контуров были рассмотрены гистограммы распределений лучевых скоростей в каждом 10-градусном интервале широт по тому же материалу - ~5500 контуров, приведенных к NE-квадранту. Эти распределения также показали синюю асимметрию, обусловленную, по-видимому, недостатком движений на поверхности Солнца по отношению к вращению, что находится в согласии с работами Labonte and Howard и Макарова и Тлатова. Природу синих крыльев контуров линии FeX λ 6374 Å аналогичным образом объяснить не удается.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103370

IDR: 142103370

Текст краткого сообщения Асимметрия контуров корональной линии Fex 6374 A

Массовый качественный анализ форм контуров корональной линии излучения λ 6374 Å показал , что 80 % из них состав ляют асимметричные . При этом 52 % приходится на долю контуров с более интенсивным синим крылом и только 28 % – с красным . В поисках природы усиления крыльев контуров были рассмотрены гистограммы распределений лучевых ско ростей в каждом 10- градусном интервале широт по тому же материалу – ~5500 контуров , приведенных к NE- квадранту . Эти распределения также показали синюю асимметрию , обусловленную , по - видимому , недостатком движений на по верхности Солнца по отношению к вращению , что находится в согласии с работами Labonte and Howard и Макарова и Тлатова . Природу синих крыльев контуров линии FeX λ 6374 Å аналогичным образом объяснить не удается .

According to the mass qualitative analysis of contour forms of λ 6374 Å emission coronal line, 80 % of these forms are asymmetric. Contours with more intense blue wing make up 52 %, whereas those with red wing account for only 28 %. In search of nature of contour wing intensification, histograms of ray velocity distributions in each latitude range of 10 degrees have been considered using the same material (~5500 contours reduced to the NE-quadrant). These distributions also demonstrated blue asymmetry apparently caused by lack of movements on the Sun’s surface compared to rotation; this agrees with papers of Labonte and Howard, and Makarov and Tlatov. Nature of blue wings of the line FeX λ 6374 Å can not be explained in a similar way.

В подавляющем большинстве работ , выполнен ных на основе наблюдаемых контуров линий излу чения короны , информация о физике излучающей плазмы извлекается после аппроксимации этих кон туров кривой Гаусса . Аппроксимирование гауссиа ной обусловливает однозначность определения ос новных параметров контура : полной интенсивности , центральной интенсивности , полуширины и допле ровского сдвига , соответствующего лучевой скоро сти . Если имеются отклонения от кривой Гаусса , то значения этих параметров будут другими . Процеду ра аппроксимации оправдана , если ее целью являет ся оценка величин физических параметров в первом приближении . При более углубленном исследова нии интерес представляют как раз отклонения от гауссианы , несущие ту или иную информацию о корональной плазме .

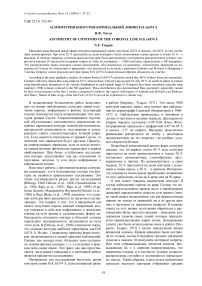

Наш опыт работы с фотометрическими контура ми показывает , что в большинстве случаев эти кон туры не являются правильными гауссианами . Это также подтверждается рядом других исследований [Billings, 1966; Delone, et al., 1988; Chandrasekhar, et al., 1984; Raju, et al., 1993; Raju, et al., 1999]. В ра ботах Делоне , Макаровой и Якуниной [Delone, et al., 1988] и Raju [Raju, et al., 1999] показано , что слож ные контуры явно разлагаются на несколько состав ляющих . Это говорит о том , что в прозрачной для своего излучения короне каждый измеренный кон тур содержит в себе всю информацию о поведении плазмы на луче зрения и , следовательно , форму на блюдаемого итогового контура в большой степени определяют неоднородности , находящиеся на пути этого луча . В [Delone, et al., 1988] отмечается также , что сложные контуры наиболее характерны для FeX λ 6374 Å. На рис . 1 приведены примеры форм конту ров , встречающихся в нашей практике наблюдений . Однако , как показал опыт , б ó льшую долю составля ют асимметричные контуры , т . е . с усилением в крас ном либо синем крыле . Этот факт , как нам представ ляется , заслуживает внимания и в настоящей работе является предметом исследования .

Материалом для исследования послужил архив контуров линии FeX λ6374 Å, использованный ранее в работе [Stepanov, Tyagun, 1971]. Это около 5500 контуров красной линии, полученных при наблюдении на коронографе Саянской обсерватории в 1968– 1972 гг. Наблюдения проводились в основном в летние и частично в осенние периоды. Дисперсия во втором порядке составляет 0.95–0.98 Å/мм. Фото-метрирование проведено с диафрагмой 0.45°×0.05 Å и шагом ~1.5° по широте. Материал практически равномерно распределен по лимбу с некоторым преимуществом на тех широтах, где разброс лучевых скоростей больше.

Подробный качественный анализ форм контуров показал , что , во - первых , около 80 % всех контуров приходится на долю асимметричных и только 20 % составляют симметричные , столообразные , двух вершинные и прочие . Из асимметричных , в свою очередь , 52 % приходится на долю контуров с усиле нием в синем крыле , а 28 % – в красном . Интересно , что усиления в синем крыле преобладают независимо от того , наблюдаем ли мы на Е - краю или на W- краю .

О чем может говорить асимметрия контура ? В случае наблюдений короны на краю Солнца это мо жет свидетельствовать прежде всего о преобладании движений определенного знака на луче зрения . Одна ко такой вывод неоднозначен , так как форма контура зависит не только от движений , но и от других при чин , в частности от градиентов скорости . В поисках ответа на этот вопрос естественно обратиться к рас смотрению более простого явления – поведения доп леровских сдвигов самих линий , которые определя ются преимущественно ядром линии . Доплеровские сдвиги уже были использованы нами в работе [Stepanov, Tyagun, 1971] с целью определения закона вращения короны . Кривая вращения была построе на по точкам , соответствующим средним значениям сдвигов в каждом 10- градусном интервале широты . При этом отбраковывались значения сдвигов , пре вышающие 2 σ , т . е . априори подразумевалось , что параметры плазмы , и в частности лучевые скорости , распределены случайно и подчиняются нормально му закону . Таким образом , в результате применения довольно жесткого критерия отбраковки средние

Рис . 1. Примеры наблюдаемых контуров линии FeX λ 6374 Å. Произведена нормировка к центральной интенсивности .

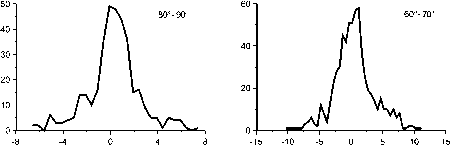

значения определялись преимущественно ядром рас пределений лучевых скоростей в каждом 10- градус ном интервале широты , крылья отсекались . Отме тим , что на полученной кривой вращения обозначи лись два провала – на широтах в области 30–40° и 60–70°, что интерпретировалось нами в [Stepanov, Tyagun, 1971] как наличие зональных течений на этих широтах со знаком , противоположным враще нию ( будем называть это « недостатком ( избытком ) вращения », или « недостатком ( избытком ) движения относительно средней величины ожидаемой скоро сти вращения »). Впоследствии в [ Куклин , Степанов , 1983] было проведено сравнение наших результатов с результатами работы [Labonte, Howard, 1982], в ко торой авторы обнаружили существование торсион ных колебаний на Солнце , проявляющихся на опре деленных широтах на поверхности Солнца в виде зон с избытком и недостатком движений относительно средней кривой вращения . Сравнение показало сов падение положений этих широтных зон , найденных в обеих работах , с той разницей , что масштаб избытка и недостатка движений в короне примерно на два порядка выше , чем в фотосфере .

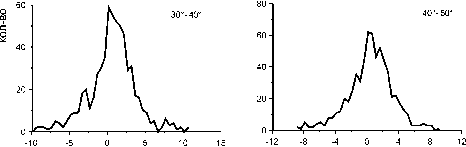

В связи с предметом исследования в настоящей работе интересно рассмотреть действительный характер распределений доплеровских сдвигов по 10-градусным интервалам, включая крылья. Этот интерес вызван тем, что имеется некоторая аналогия в процессе образования форм гистограмм распределений лучевых скоростей по большому числу данных и форм контуров линий в оптически тонкой плазме, когда наблюдаемый контур представляет собой сумму вкладов от отдельных элементов на луче зрения, характеризующихся разными доплеровскими смещениями. Как в том, так и в другом случае форму определяют лучевые скорости с той разницей, что контур отражает мгновенное состояние доплеровских скоростей на луче зрения, а гистограмма характеризует распределение этих скоростей, относящееся к конечному интервалу времени в определенном диапазоне широт. Такие гистограммы были построены, и оказалось, что, за исключением двух интервалов широт – 0–10° и 60–70°, все они также показывают усиление в синем крыле (см. примеры на рис. 2). В наличии усиления в синем крыле и отклонении распределений доплеровских сдвигов от нормального закона легко также убедиться, если сделать пересчет средних в 10-градусных интервалах с менее жестким критерием отсева, например, 3σ. На рис. 3 видно, что кривая теперь в основном идет ниже первоначальной. Интересно, что провал на φ=(30–40°) сохранился, а на φ=(60–70°) исчез: сказалось усиление в красном крыле распределения на этой широте. Возможно, что ядро распределения и крылья отражают движения разного происхождения. Возможно также, что в течение промежутка времени наблюдений, вошедших в анализ, произошла смена знака движений на луче зрения, обусловившая образование крыла.

Таким образом , усиление в синем крыле гисто грамм распределений однозначно говорит о нали чии движений в короне в сторону , противополож ную направлению вращения . Причем для периода 1968–1972 гг . такие движения присутствовали на б ó льшей части широт . Подобные исследования вы полнены в работах [ Макаров , Тлатов , 1995; Макаров , Тлатов , 1997]. По анализу яркости линии FeXIV λ 5303 Å были изучены крутильные колебания в ко роне на протяжении нескольких циклов . Показано , что в короне существуют зоны медленного враще ния на широтах от полюса до экватора , обусловлен ные появлением двух типов корональных дыр . Сразу после переполюсовки полярного магнитного поля появляются высокоширотные корональные дыры , а через 5–6 лет – среднеширотные , создавая тем са мым видимость дрейфа зоны медленного вращения

V , км / с

Рис . 2. Примеры форм гистограмм распределений лу чевых скоростей в короне в линии FeX λ 6374 Å в некото рых интервалах широт .

Рис . 3. Лучевые скорости в короне в зависимости от широты в линии FeX λ 6374 Å в 1968–1972 гг . ( кривые вращения ). Использовано ~5500 измерений .

от полюса к экватору. Широтно-временная картина дрейфа меняется в разные эпохи солнечной активности . Если на картине, отображающей крутильные колебания, приведенной в работе [Макаров, Тлатов, 1995], обозначить моменты наших наблюдений FeX λ6374 Å, то можно увидеть, что они попадают преимущественно на «белые» места этой картины – зону «медленного» вращения в большинстве случаев. Таким образом, наши результаты по доплеровским сдвигам, полученные в [Stepanov, Tyagun, 1971] и в настоящей работе, согласуются с результатами работ [Куклин, Степанов, 1983; Макаров, Тла-тов, 1995; Макаров, Тлатов, 1997], т. е. с достаточной степенью уверенности можно говорить, что усиления синего крыла на гистограммах распределений лучевых скоростей обусловлены недостатком движений относительно вращения. Можно ли таким же образом объяснить усиления в синем крыле линии FeX λ6374 Å? Как говорилось выше, аналогия в образовании тех и других имеется, но есть и существенное различие, заключающееся в следующем. Распределения лучевых скоростей были построены после приведения значений со всего лимба к одному квадранту, т. е. данные по Е- и W-краю по лучевым скоростям находятся в согласии. Что касается профилей FeX λ6374 Å, то они имеют усиление в синем крыле как на Е-, так и на W-краю. Недостаток же вращения должен был усилить красное крыло у профиля FeX λ6374 Å на Е-краю. Гипотеза о существовании какой-то внешней причины, одинаково влияющей на профили на обоих краях Солнца, например о влиянии направления на галактический центр (межзвездный ветер), тоже отпадает, так как в этом случае у контуров, наблюдаемых летом (наш случай), должно быть усилено красное крыло.

Равномерное расширение короны ( низкоскоро стной ветер ) при наблюдении оптически тонкой ко - рональной плазмы на краю Солнца должно симмет рично усилить оба крыла ( расширить контур ). При этом эффект больше проявится именно в крыльях , так как вклады в контур с бόльшими скоростями должны приходить с бόльших высот ( работает уско рение ) от элементов с меньшей плотностью . А вот наличие корональной дыры в видимой полусфере у края может усилить именно синее крыло как на Е -, так и на W- лимбе . Но тогда такому положению дыр следовало быть в большинстве случаев наших на блюдений , в чем нельзя быть уверенным . Проверить это мы не можем , так как наблюдений корональных дыр в 1968–1972 гг . еще не проводилось . Кроме то го , для усиления крыльев на расстоянии , например , 1 Å от центра линии лучевая скорость корональной плазмы на высоте ~2 ′ от крайних точек на луче зрения в угловом пространстве ~±(25–30°) от плос кости неба ( наши возможности при наблюдении с БВК ) должна быть порядка 50 км / с . Тогда скорость вдоль радиуса на h =1.15 R , т . е . ~2 ′ от края , должна быть ~100 км / с . В нашей практике наблюдений лучевые скорости порядка 50 км / с практически не встречались . Но наши измерения относятся к высо те h ~1.02 R , а лучевые скорости определялись ядром линий , как говорилось выше . Так что вопрос о скорости корональной плазмы ~100 км / с в коро - нальной дыре на высоте ~2 ′ пока остается откры тым .

Таким образом , если усиления в синем крыле на гистограммах распределений лучевых скоростей можно объяснить явлением недостатка движений на поверхности Солнца по отношению к вращению ( зональные течения , крутильные колебания ), то уси ления в синем крыле самих контуров , наблюдаемых по всему лимбу , объяснить пока не удается .

Выражаю благодарность Теплицкой Р . Б . за про чтение и полезные замечания .

Благодарю рецензента за замечания и советы .