Асимметрия в появлении лидирующей и последующей полярностей в фотосферном магнитном поле на ранней стадии образования активной области

Автор: Григорьев В.М., Ермакова Л.В., Хлыстова А.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Эволюция магнитного поля в фотосфере на ранней стадии развития активной области изучалась по данным о продольной компоненте магнитного поля и лучевых скоростях, полученным с помощью SOHO/MDI и SDO/HMI. Визуальная инспекция 48 случаев возникновения активных областей и детальный анализ динамики потоков магнитного поля четырех активных областей показали, что в момент выхода нового магнитного поля первым в фотосфере обнаруживается поле последующей полярности. Асимметрия потоков лидирующей и последующей полярностей сохраняется несколько десятков минут. Наблюдаемая асимметрия магнитных потоков подтверждает результаты численного моделирования выхода магнитного поля активной области в верхних слоях конвективной зоны, выполненного Ремпелем и Ченгом [Rempel, Cheung, 2014].

Магнитное поле, активные области

Короткий адрес: https://sciup.org/142225923

IDR: 142225923 | УДК: 523.982 | DOI: 10.12737/szf-64202001

Текст научной статьи Асимметрия в появлении лидирующей и последующей полярностей в фотосферном магнитном поле на ранней стадии образования активной области

трироваться в компактную область и в дальнейшем сформироваться в большое солнечное пятно, тогда как поле последующей полярности остается более фрагментарным. Было получено [Tian, Alexander, 2009] , что лидирующая полярность выносит в 3–10 раз больше спирального потока, чем последующая. Это может означать, что лидирующая часть имеет большую скрученность еще до всплытия или есть разница в скорости всплытия оснований магнитных петель.

В ранних исследованиях, выполненных по данным обсерватории Маунт-Вилсон [Bumba, Howard, 1965], была найдена несбалансированность магнитных полярностей при возникновении АО, а именно преобладание последующей полярности. Возможно, это было обусловлено низким пространственным разрешением магнитограмм — 23ꞌꞌ. В то же время хромосферные наблюдения в линии K CaII показали, что последующая часть флоккула также развивается раньше лидирующей [Knoska, 1977]. В работе [Bappu et al., 1968] была впервые обнаружена область поперечного магнитного поля, ориентированного в направлении, связывающем холмы продольного поля, где позже сформировались пятна. Развитие АО происходило также от последующей полярности к лидирующей.

Природа асимметрии появления и развития магнитных потоков лидирующей и последующей полярности не ясна, хотя имеются модели, удовлетворительно описывающие некоторые детали процесса [Fan et al., 1993; Fan, 2008; Rempel, Cheung, 2014] . Особенности появления и развития полярностей являются критически важными для выбора модели всплытия магнитного поля, поэтому необходимо исследовать появление магнитного потока на ранней стадии развития АО по наблюдениям с высоким пространственным разрешением.

Целью данной работы является исследование асимметрии появления магнитного поля, связанной со временем появления магнитных потоков лидирующей и последующей полярностей на самой ранней стадии развития АО, по данным с высоким пространственным и временным разрешением.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛИ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ

Использовались данные SOHO/MDI и SDO/HMI для АО, наблюдавшихся в 23-м и 24-м циклах солнечной активности. Пространственное разрешение данных в первом случае составляет ~2 ꞌꞌ , во втором ~0.5 ꞌꞌ . При выборе объектов исследования частично использовались сведения из работы [Schunker et al., 2016] . Анализ проводился путем визуального просмотра магнитограмм. В дальнейшем для нескольких АО выполнялась количественная обработка с использованием данных о продольном магнитном поле и доплеровских скоростях. При вычислении магнитного потока учитывалось сокращение видимой поверхности Солнца вследствие проекции.

При просмотре магнитограмм в некоторых случаях достаточно уверенно можно установить полярность элемента, который появляется первым. Однако чаще наблюдается, что площадь одной полярности увеличивается намного быстрее, чем другой. При этом на самой ранней стадии полярности не перемешаны и кажется, будто из некоторой точки выбрасывается покрывало, которое затем дробится на кусочки участками противоположной полярности. Разумеется, это лучше видно при образовании большой активной области.

Отбор объектов осуществлялся по следующим критериям:

-

• Активная область возникает на относительно свободном участке, где нет старых магнитных полей, нет усиленных сеточных полей.

-

• Желательно, чтобы скорость выхода поля была высокой, существовал единственный центр выхода поля, а если имеется несколько центров, то чтобы они работали не одновременно.

-

• Для уменьшения искажений знаков продольного поля, возникающих вследствие проекции, отбирались АО в интервале долгот ~E45–W35. Допускалось включение АО в число рассматриваемых АО

на большей гелиодолготе, если на стадии их возникновения линия раздела полярностей для АО в целом или для отдельной первоначально обособленной арки была ориентирована под углом >45° к экватору.

-

• Минимальная протяженность АО в максимуме развития ~7°. Допускалось включение АО меньшей протяженности, если она возникала вблизи центрального меридиана.

Надо отметить, что при образовании больших активных областей выход магнитного поля зачастую начинается с мелких арок, ориентированных под разными углами. Выход основного потока происходит с наибольшей скоростью. Он может содержаться в нескольких арках. Позднее основания арок одной полярности показывают тенденцию к объединению. Самая крупная арка чаще всего с самого начала ориентирована E–W. Она наиболее ярко показывает закономерности распределения полей разных полярностей. Это обстоятельство учитывалось при анализе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице (см. с. 104) указаны номера АО, их координаты на момент начала выхода магнитного поля, дата и время появления нового магнитного поля, максимальная протяженность АО и преобладающая в начале выхода полярность (f — последующая, l — лидирующая).

Всего рассмотрено 48 АО. Образование 33 АО начиналось с последующей полярности, в 5 АО преобладала лидирующая. В десяти случаях преобладающая полярность не выделена. К востоку от центрального меридиана образовались 26 АО (f — 22; l — 0; f и l — 4), к западу — 22 АО (f — 11; l — 5; f и l — 6).

На примере четырех активных областей процесс появления магнитного поля был рассмотрен более детально. Отбор осуществлялся в значительной мере случайным образом, тем не менее отдавалось предпочтение АО не самого малого размера, расположенным как можно ближе к центральному меридиану. Были выбраны следующие активные области: NOAA 11431 (W11), 12175 (E14), 12632 (E01) и 12715 (E40). Последняя располагалась на большой гелиодолготе, но там наблюдалась интересная особенность динамики магнитного поля.

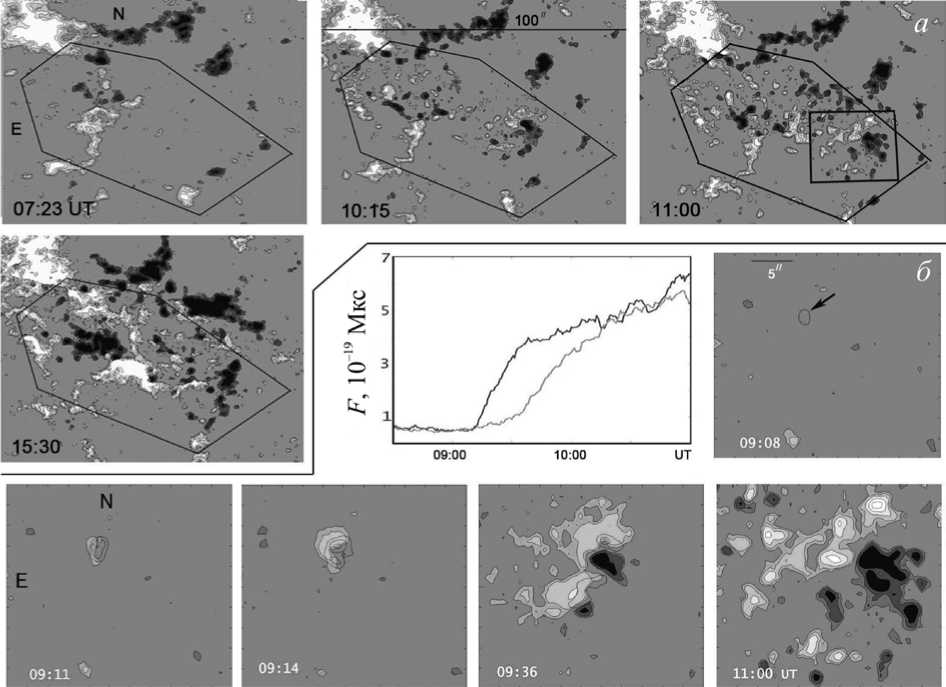

NOAA 12175 возникла 24.09.2014 на участке с координатами N14E13. Появление нового потока началось после 07:00 UT в области старых полей обеих полярностей в виде нескольких очагов (см. рис. 1, а ). Динамику нового магнитного поля проследить трудно, поскольку мешают старые поля. Спустя два часа в юго-западном районе, где нет старых полей, появился биполярный магнитный поток, с которого началось формирование лидирующей части активной области. Выход поля происходил в свободном от фоновых полей месте, поэтому есть возможность сравнить динамику магнитных потоков разных полярностей. Сначала в 09:08 UT появился участок с отрицательными лучевыми скоростями (указан стрелкой на рис. 1, б ). При данном гелиографическом положении это означает подъем вещества.

Рис. 1. Магнитограммы продольного поля активной области NOAA 12175 за 24.09.2014 ( а ) и для ее западного участка ( б ), а также графики потоков магнитного поля лидирующей (серая линия) и последующей (черная линия) полярностей для западного участка NOAA 12175. Шестиугольником ( а ) обведена вся область выхода магнитного поля, границы югозападного участка очерчены прямоугольником на кадре в 11:00 UT (правая верхняя панель). На рис. 1, б нанесены изолинии отрицательных лучевых скоростей

Спустя 3 мин появилось поле последующей полярности, через 2–3 мин — лидирующей. Описанные изменения связаны с подъемом магнитной арки. Когда горизонтальное магнитное поле вершины арки появляется в фотосфере, регистрируется подъем вещества. Вертикальная составляющая вектора магнитного поля в это время отсутствует. На графике (рис. 1, б ) показана динамика магнитных потоков. Видно, что в течение примерно одного часа уверенно преобладал поток последующей полярности.

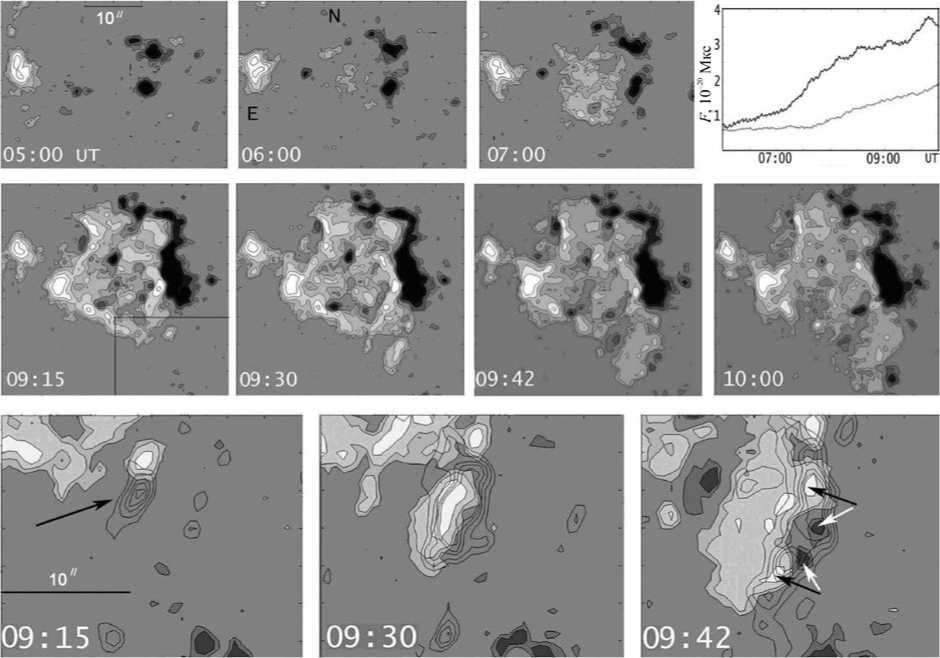

Выход магнитного поля NOAA 12715 начался около 05:00 UT 19.06.2018 на участке с координатами N08E43, в окружении старых полей обоих знаков. Спустя несколько часов старые магнитные поля вошли в магнитную систему новой активной области (см. рис. 2). Существенный рост нового магнитного потока наблюдается после 06:00 UT, сначала за счет последующей полярности. Детальное рассмотрение динамики магнитных полей проведем для югозападного участка АО (рис. 2, средний ряд, кадр за 09:15 UT), на котором нет фоновых полей. Сначала появляется быстро растущая область отрицательных лучевых скоростей (указана стрелкой на левой нижней панели рис. 2). При таком гелиоцентрическом расстоянии (E41) это скорее обозначает подъем вещества, нежели его возможное горизонтальное движение. Затем появляется смещенная к вос- току последующая полярность (рис. 2, кадр за 09:30 UT). В 09:42 UT с западной стороны к ней примыкает появившееся поле лидирующей полярности. Теперь область отрицательных лучевых скоростей центрирована на линию раздела полярностей. Предположим, что эти полярности замыкаются друг на друга. Тогда есть два направления замыкания полярностей: запад–восток и юг–север (см. пары стрелок на нижней правой панели рис. 2). На это указывает двухвершинность области лучевых скоростей. На первом направлении при такой гелиодолготе могут быть искажения вследствие проекции, на втором — нет. Таким образом, картина начала подъема вещества и появления магнитных полей последующей и лидирующей полярностей сходна с описанной выше для NOAA 12175.

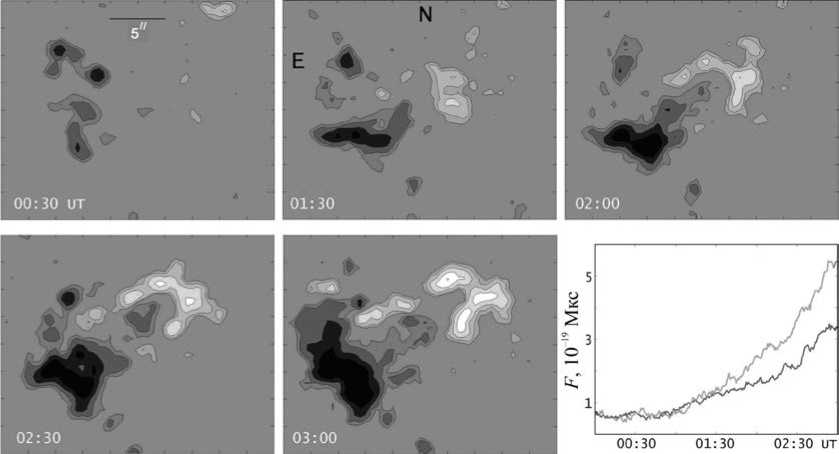

NOAA 11431 (координаты S28W11) образовалась 04.03.2012 на участке со слабыми фоновыми полями обеих полярностей. Выделить первичное появление нового магнитного поля трудно, поэтому на рис. 3 не приводятся изолинии лучевой скорости. Существенный рост магнитного потока начался после 01:00 UT, и сразу же обнаружилось преобладание потока последующей полярности. На рис. 3 видно, что скорость роста магнитного потока последующей полярности выше.

Рис. 2. Динамика продольного магнитного поля NOAA 12715 19.06.2018: два верхних ряда — магнитограммы всей активной области и графики потоков магнитного поля лидирующей (серая линия) и последующей (черная линия) полярностей; нижний ряд — фрагменты юго-западного участка магнитограмм (показан прямоугольником на кадре в 09:15 UT во втором ряду) с нанесенными изолиниями отрицательной лучевой скорости

Рис. 3. Магнитограммы продольного поля и графики потоков магнитного поля лидирующей (черная линия) и последующей (серая линия) полярностей для NOAA 11431 04.03.2012

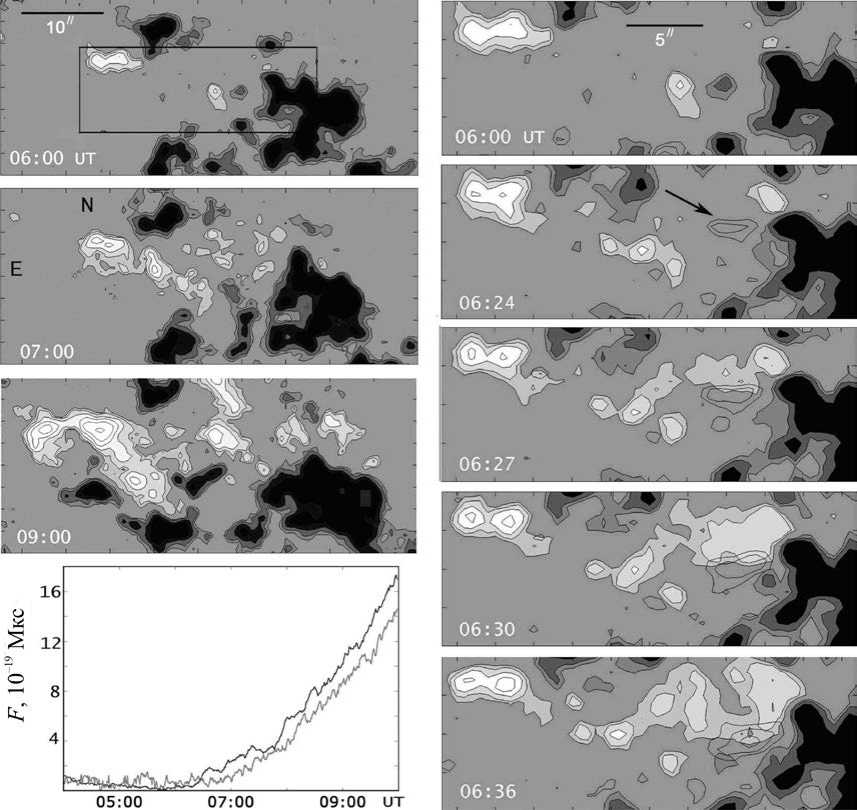

Выход магнитного потока NOAA 12632 (координаты N15E01) начался 31.01.2017 с 05:00 UT. Сначала появились небольшие участки последующей полярности, затем, после 06:00 UT, начался массовый выход поля. Динамика продольного поля и отрицательной лучевой скорости в области выхода такая же, как для NOAA 12175 и 12715: после начала подъема вещества (стрелка на рис. 4) появляется магнитное поле последующей полярности, а затем лидирующей. Преобладание последующей полярности сохраняется несколько часов.

Таким образом, приведенные примеры для АО, возникших в интервале гелиодолгот E43–W11, подтверждают реальность асимметрии во времени появления магнитных потоков лидирующей и последующей полярностей, а именно, при всплытии маг-

Рис. 4. Динамика продольного магнитного поля NOAA 12632 4.03.2012: левый столбец — магнитограммы всей активной области и графики потоков магнитного поля лидирующей (серая линия) и последующей (черная линия) полярностей; правый — фрагменты центрального участка с нанесенными изолиниями отрицательной лучевой скорости

нитной арки первым регистрируется продольное поле последующей полярности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно, что лучший признак возникновения активной области — это появление магнитного поля в фотосфере за один-два дня до формирования пор и пятен [Barnes et al., 2014]. Знание особенностей топологии и эволюции магнитного поля необходимо для верификации моделей всплытия трубок магнитного поля и их взаимодействия с конвективными движениями в подфотосферных слоях. Мы показали, что имеется асимметрия во времени появления в фотосфере магнитного поля лидирующей и последующей полярностей, указывающая на разбаланс магнитных потоков в начальный момент возникновения АО. В это время магнитное поле сильно фрагментировано. Наличие тонкой структуры в пределах элемента пространственного разрешения само по себе дает искажение величины регистрируемого магнитного потока. Кроме того, определение магнитного потока ограничено точностью измерений. Наблюдаемое различие потоков лидирующей и последующей частей АО отражает различие в структуре магнитного поля и, возможно, течений плазмы в магнитных трубках и является признаком начальной стадии появления биполярной области. Наблюдаемый разбаланс магнитных потоков и асимметрия в появлении и скорости развития магнитного поля в фотосфере могут служить определяющими факторами при верификации различных моделей всплытия магнитного поля.

Первые модели [D’Silve, Choudhury, 1993; Fan et al., 1993, 1994; Caligari et al., 1995; Abbett et al., 2000] удовлетворительно описывали наблюдаемую асимметрию морфологии всплывающего магнитного поля, хотя это были одномерные модели тонкой магнитной трубки. Развитые позже трехмерные модели [Fan, 2008; Cheung et al., 2010] были основаны на приближении несжимаемой среды и поэтому не соответствовали приповерхностным слоям конвективной зоны для глубин меньше 20 Мм. Наиболее адекватно отражающими процесс появления плавучих трубок поля и их эволюцию в присутствии конвективных движений являются МГД-модели, учитывающие сжимаемость среды [Cheung et al., 2010; Stein, Nordland, 2012; Rempel, Cheung, 2014] . В модели [Rempel, Cheung, 2014] учитывается поток

Исследуемые активные области

|

Активная область NOAA |

Координаты |

Дата/время (UT) появления магнитного поля |

Размер, град. |

Полярность |

|

8782 |

N09E15 |

1999.11.26/17:05 |

10 |

f |

|

10132 |

N18E17 |

2002.09.21/14:27 |

8 |

f |

|

10488 |

N08E28 |

2003.10.26/09:00 |

17 |

f |

|

10559 |

N07W20 |

2004.02.13/06:23 |

5 |

f |

|

10671 |

S10W20 |

2004.09.06/03:15 |

10 |

l |

|

10770 |

N13E19 |

2005.05.28/11:11 |

5 |

f |

|

10939 |

S04W08 |

2007.01.20/01:25 |

8 |

f и l |

|

10964 |

N03W05 |

2007.07.12/09:24 |

8 |

f |

|

11066 |

S26E38 |

2010.05.01/12:06 |

9 |

f |

|

11080 |

S23W24 |

2010.06.09/22:24 |

9 |

f и l |

|

11081 |

N22W35 |

2010.06.11/07:12 |

9 |

f |

|

11103 |

N26W14 |

2010.09.01/07:00 |

8 |

f |

|

11130 |

N14E18 |

2010.11.27/06:28 |

10 |

f |

|

11132 |

N12E16 |

2010.12.03/17:40 |

10 |

f |

|

11148 |

S28W20 |

2011.01.16/13:22 |

8 |

f и l |

|

11154 |

N08W35 |

2011.02.07/23:52 |

10 |

l |

|

11158 |

S20E54 |

2011.02.10/00:40 |

11 |

f |

|

11174 |

N18W19 |

2011.03.16/09:00 |

6 |

f |

|

11194 |

N31W17 |

2011.04.12/23:10 |

7 |

f |

|

11198 |

N26W30 |

2011.04.21/09:04 |

9 |

l |

|

11199 |

N20E02 |

2011.04.25/04:10 |

10 |

f |

|

11214 |

S24E32 |

2011.05.13/13:40 |

17 |

f |

|

11241 |

N20E30 |

2011.06.22/08:10 |

7 |

f и l |

|

11242 |

N14E14 |

2011.06.27/19:40 |

8 |

f |

|

11297 |

S14W30 |

2011.09.13/13:23 |

10 |

l |

|

11311 |

S13E40 |

2011.10.03/12:55 |

8 |

f и l |

|

11322 |

S26W45 |

2011.10.15/10:13 |

7 |

f |

|

11327 |

S21E40 |

2011.10.18/21:24 |

10 |

f и l |

|

11406 |

S23W30 |

2012.01.15/18:30 |

7 |

l |

|

11416 |

S28E44 |

2012.02.08/02:15 |

10 |

f |

|

11431 |

S28W11 |

2012.03.03/23:03 |

9 |

f |

|

11531 |

N15W20 |

2012.07.24/00:30 |

8 |

f и l |

|

11645 |

S13E18 |

2013.01.02/12:45 |

7 |

f и l |

|

12003 |

N06E18 |

2014.03.08/21:00 |

9 |

f |

|

12011 |

S07W10 |

2014.03.18/00:30 |

8 |

f и l |

|

12048 |

S20W10 |

2014.04.26/08:45 |

10 |

f |

|

12175 |

N14E14 |

2014.09.24/07:00 |

14 |

f |

|

12273 |

S03E27 |

2015.01.15/01:00 |

8 |

f |

|

12363 |

N04E03 |

2015.06.04/06:00 |

7 |

f |

|

12423 |

S09E14 |

2015.09.22/01:00 |

8 |

f |

|

12433 |

N20W33 |

2015.10.11/05:00 |

6 |

f |

|

12493 |

S07W10 |

2016.02.02/06:00 |

7 |

f и l |

|

12543 |

S06Е43 |

2016.05.07/06:15 |

7 |

f |

|

12632 |

N15E01 |

2017.01.31/06:30 |

9 |

f |

|

12663 |

N14E11 |

2017.06.14/07:15 |

9 |

f |

|

12715 |

N08E40 |

2018.06.19/05:00 |

10 |

f |

|

12735 |

N03E40 |

2019.03.17/11:00 |

9 |

f |

|

12736 |

N08W13 |

2019.03.19/01:00 основная арка |

10 |

f |

вещества вдоль трубки магнитного поля в направлении, противоположном вращению Солнца, как следствие сохранения углового момента, что приводит к существенной асимметрии лидирующей и последующей полярностей. На самой ранней стадии формирования АО видна более ранняя концентрация магнитного поля последующей полярности. Формирование последующего пятна начинается раньше, чем лидирующего пятна, однако продолжается и после того, как лидирующее пятно уже сформировано. Лидирующее пятно является более когерентным и осесимметричным.

Приведенные в данной работе результаты анализа 48 случаев возникновения АО и примеры динамики потоков магнитного поля лидирующей и последующей полярностей говорят в пользу асимметрии во времени появления магнитного поля. При всплытии магнитного поля первым регистрируется магнитное поле последующей полярности. Результаты наших исследований согласуются с моделью [Rempel, Cheung, 2014] .

Авторы благодарны командам SOHO и SDO за возможность доступа к базам данных по сети Интернет. Работа выполнена в рамках базового фи- нансирования программы ФНИ II.16 (уникальный номер 0344-2019-0021) при поддержке грантов РФФИ № 18-02-00085 и № 19-52-45002.

Список литературы Асимметрия в появлении лидирующей и последующей полярностей в фотосферном магнитном поле на ранней стадии образования активной области

- Abbett W.P., Fisher G.H., Fan Y. The three-dimensional evolution of rising, twisted magnetic flux tubes in a gravitationally model convection zone // Astrophys. J. 2000. V. 540. P. 548-562. DOI: 10.1086/309316

- Bappu M.K.V., Grigoriev V.M., Stepanov V.E. On the development of magnetic fields in active regions // Solar Phys. 1968. V. 4. P. 409-420.

- Barnes G., Birch A.C., Leka K.D., Braun D.C. Helioseismology of pre-emerging active regions. III. Statistical analysis // Astrophys. J. 2014. V. 786. P. 19-32. DOI: 10.1088/0004-637X/786/1/19

- Bumba V., Howard R. A study of the development of active regions on the Sun // Astrophys. J. 1965. V. 141. P. 1492-1501.

- Caligari P., Moreno-Inserties F., Schüssler M. Emerging flux tubes in the solar convective zone. 1: Asymmetry, tilt and emerging latitude // Astrophys. J. 1995. V. 452. P. 894-902. DOI: 10.1086/175410

- Cheung M.C.H., Rempel M., Title A.M., Schüssler M. Simulation of the formation of a solar active region // Astrophys J. 2010. V. 720. P. 233-244.

- DOI: 10.1088/0004-637X/720/1/233

- D'Silva S., Choudhury A.R. A theoretical model for tilts of bipolar magnetic regions // Astron. Astrophys. 1993. V. 272. P. 621-633.

- Fan Y. The three-dimensional evolution of buoyant magnetic flux tubes in a model solar convective envelope // Astrophys. J. 2008. V. 676. P. 680-697.

- DOI: 10.1086/527317

- Fan Y., Fisher G.H., de Luca E.E. The origin of morphological asymmetries in bipolar active regions // Astrophys. J. 1993. V. 405. P. 390-401.

- DOI: 10.1086/172370

- Fan Y., Fisher G.H., McClymont A.N. Dynamics of emerging active region flux loops // Astrophys. J. 1994. V. 436. P. 907-928.

- DOI: 10.1086/174967

- Knoska S. The initial phase of development of chromospheric faculae // Bull. Astr. Inst. Chech. 1977. V. 28. P. 114-117.

- Rempel M., Cheung M.C.M. Numerical simulations of active region scale flux emergence from spot formation to decay // Astrophys J. 2014. V. 785. P. 90-109.

- DOI: 10.1088/0004-637X/785/2/90

- Schunker H., Braun D.C., Birch A.C., et al. SDO/HMI survey of emerging active regions for helioseismology // Astron. Astrophys. 2016. V. 595. P. 107-117.

- DOI: 10.1051/0004-6361/201628388

- Stein R.F., Nordlund A. On the formation of active regions // Astrophys. J. 2012. V.753. P. L1-L14.

- DOI: 10.1088/2041-8205/753/1/L13

- Tian I., Alexander D. Asymmetry of helicity injection flux in emerging active regions // Astrophys. J. 2009. V. 695. P. 1012-1023.

- DOI: 10.1088/0004-637X/695/2/1012