Асимметрия в положении «голова-под-крылом» во время отдыха у водоплавающих и околоводных птиц

Автор: Бирина Ульяна Александровна, Малашичев Егор Борисович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1031 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154092

IDR: 140154092

Текст статьи Асимметрия в положении «голова-под-крылом» во время отдыха у водоплавающих и околоводных птиц

Многие поведенческие реакции животных асимметричны и связаны с неравным вкладом левой и правой половин головного мозга в анализ поступающей зрительной, аудиторной или ольфакторной информации (Malashichev, Deckel 2006; Rogers et al. 2013). Соответственно, и моторные реакции во многих случаях имеют асимметричное проявление (Strӧckens et al. 2013). Подробный анализ истории исследования моторных асимметрий у птиц был дан нами ранее (Гилёв и др. 2011). Наиболее известной формой моторной асимметрии у птиц является преимущественное использование попугаями одной задней конечности для манипуляции пищей (у большинства видов – левой), тогда как вторая (правая) используется для опоры на ветку. У других видов птиц подобные асимметрии гораздо менее распространены или же менее известны, или более вариабельны (см. обзор: Гилёв и др. 2011).

Важно отметить, что как правило моторные асимметрии у птиц в тех случаях, когда используются лапы, так или иначе связаны со зрительными асимметриями и преимущественной активацией одного из полушарий мозга. Этот феномен впервые был установлен для цыплят домашней курицы в возрасте от недели до двух после вылупления, у которых заклеивали липкой лентой один из глаз. В таких условиях, цыплёнок для поиска корма, спрятанного в опилках, использовал загребающие движения лапой, противоположной заклеенному глазу (Tommasi, Vallortigara 1999). Авторы предположили, что в данном случае осуществлялась активация полушария, противоположного используемому глазу, что способствовало осуществлению контроля положения тела и опоры, в то время как неактивированному полушарию доставался контроль за выполняемым унилатеральным действием (ко-пательные движения лапой для поиска зёрен в опилках). Напротив, в других случаях было показано преимущественное использование системы правый глаз – левое полушарие для анализа зрительной информации, связанной с дискриминацией пищевых и непищевых объектов. В частности, у тех же попугаев правоногость соответствует предпочтению в использовании правого глаза для осматривания пищевого объекта при его манипулировании, а левоногость соответствует предпочтению в использовании левого глаза с той же целью (Brown, Magat 2011). Аналогичное предположение о роли зрительного анализатора в проявлении моторной асимметрии было сделано и в отношении хищных птиц (обыкновенной пустельги Falco tinnunculus, обыкновенного канюка Buteo buteo и сипухи Tyto alba), у которых отмечены правосторонние предпочтения одной (правой) лапы при схватывании добычи (Csermely 2004). Это в большой степени соответствует ожиданиям в связи с присущим большинству позвоночных паттерну разделения функций между полушариями. В этой парадигме, у позвоночных с полным перехлёстом зрительных нервов и латеральным расположением глаз именно левой полушарие, получающее информацию о пищевом объекте от правого глаза, и занимается её обработкой (Rogers et al. 2013).

Настоящие пилотные наблюдения представляет собой предварительный технический этап, предваряющий анализ моторных и зрительных латерализаций у диких птиц, в частности, направленных на выяснение роли латерализации поведения во взаимоотношениях между индивидуумами, в первую очередь у социальных видов птиц, обитающих колониями, или по крайней мере скапливающихся на определённых этапах своего жизненного цикла в большие группы. На данном этапе мы пытаемся провести оценку пригодности некоторых внешних признаков (критериев) измерения степени латерализованности особи для дальнейшей экспресс диагностики лево- или правосторонних моторных предпочтений. Иными словами, требуется выделить признаки, по которым можно было бы в дальнейшем проводить экспресс-оценку степени латерализованности и направления латерализации мозга птицы в колонии или группе в дикой природе. Если для млекопитающих можно выделить набор признаков (движений, заданий), указывающих на те или иные моторные предпочтения, по крайней мере передних конечностей (манипуляции с кормом, строительным материалом для гнезда, окружающими предметами, опорную ногу и т.п. – см.: Giljov et al. 2012a,b, 2013), в том числе и при наблюдениях за дикими особями в естественной среде обитания, то для птиц набор потенциально значимых и легко определимых в природе движений более ограничен.

Так как колониальные, а также околоводные и водоплавающие птицы, образующие многочисленные скопления, часто спят поочерёдно, временно предоставляя другим индивидуумам в колонии заботу об охране колонии от внезапных вторжений хищников или человека, то нами была предпринята попытка оценить степень латерализации особей по признаку «голова, спрятанная под крыло во время сна». В этом

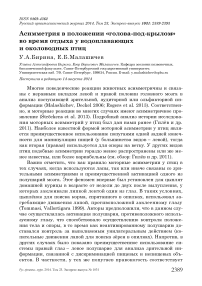

Индивидуальные показатели лево-правой асимметрии у 8 видов птиц

Наши наблюдения проведены в разные сезоны на острове Центральный Лофотен (Вествагёйя) в Северной Норвегии. Мы проводили наблюдения за одной и той же птицей в течение двух и более дней. Всего под наблюдением находились 37 особей восьми видов: 6 обыкновенных гаг Somateria mollissima , 6 крякв Anas platyrhynchos , 5 сизых чаек Larus canus , 1 серебристая чайка L. argentatus , 2 клуши L. fuscus , 15 моёвок Rissa tridactyla , 2 кулика-сороки Haematopus ostralegus . Уток индивидуально различали по окраске, стадии линьки, числу птенцов с самкой, чаек – по окраске, наличию цветных колец, птенцов моёвок – по местоположению относительно гнёзд и размеру, куликов-сорок в паре – по форме клюва. Результаты представлены в таблице.

Только 15 птиц проявили склонность на индивидуальном уровне засовывать голову под одно крыло, при этом 8 птиц предпочитали левое крыло, 7 птиц предпочитали правое крыло (таблица). У чаек и куликов разница между левым и правым положениями, как правило, статистически не значима, тогда как у уток – как правило значима. Более того, у обоих исследованных видов уток – гаги и кряквы – наблюдается тенденция к популяционному тренду в пользу прятанья головы под левое или правое крыло во время сна и отдыха. К сожалению, говорить о латерализации на групповом уровне пока нет возможности из-за малого числа исследованных особей каждого вида. Тем не менее нам кажется вероятным, что данный признак можно эффективно использовать в дикой природе для дистанционной экспресс оценки асимметрии головного мозга и степени латерализации моторных функций по крайней мере у некоторых видов водяных птиц, например, у уток. Вероятно, при этом отдельно следует учитывать использование или неиспользование отдыхающей особью одного глаза для обозрения пространства вокруг себя.

Исследования поддерживаются РНФ (грант № 14-14-00284).