Аскосы раннебронзовых поселений телля Юнаците (Болгария)

Автор: Мишина Т.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

Сосуды, известные как аскосы, встречаются в Средиземноморье, на Балканах от неолита до эпохи раннего железа. В статье впервые полностью публикуется самая большая на сегодня коллекция аскосов с телля Юнаците (Фракия) - всего37 сосудов (рис. 1; 2 а, б; цв. рис. 3: с. 418). Эта асимметричная форма легко вычленяется из массового материала, что позволило оперировать достаточно представительными цифрами при статистической обработке (251 фрагмент). Данный типкерамики исследован морфологически, по размерам и пропорциям (рис. 4, графики 1-5), орнаменту. Выделено два стандарта: небольшие аскосы-чаши (группа 1)и более крупные аскосы-кувшины (группа 2). Детально разработанная стратиграфияи хронология телля Юнаците позволяет определить относительную и абсолютнуюхронологию этого типа керамики. Выявлена тенденция к уменьшению этого функционально-морфологического типа сосудов от ранних (XVI/XVII-XV) к более поздним (IX-VIII) горизонтам (график 6). Аскосы бытовали в интервале 3100-2400 гг.до н. э. (РБВ I и РБВ II, по принятой в настоящее время в болгарской археологиипериодизации). Рассмотрение аскосов в ограниченной зоне (Болгария) (рис. 5)и в ограниченном временном интервале (РБВ) показало, что они являются хорошимхронологическим маркером для данного региона. Наиболее точно датируются аско-сы с канелюрами и накольчатым декором, зафиксированные на этапе РБВ I и исчезающие к началу РБВ II. Для культуры Эзеро аскосы маркируют первый этап РБВ, длякультуры Юнаците - первый и второй этапы РБВ. Это указывает на более тесноевзаимодействие культур Эзеро и Юнаците на раннем этапе их сосуществования

Эпоха ранней бронзы (рбв), телль юнаците, фракия, асимметричный сосуд, аскос, тип, морфология, стратиграфия, хронология, периодизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14328173

IDR: 14328173

Текст научной статьи Аскосы раннебронзовых поселений телля Юнаците (Болгария)

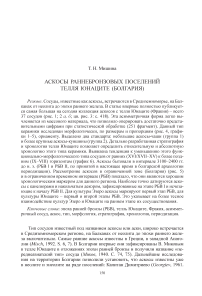

Рис. 1. Телль Юнаците. Аскосы, раскопки В. Микова 1939 г. (рисунки выполнены по фотографии в соответствии с размерами, приводимыми В. Миковым)

С. 79. Тabl. XXIII), Гълъбовци ( Петков , 1964. С. 54, 57. Обр. 11а), Русе ( Георгиев, Ангелов , 1957. С. 75, 81. Обр. 35, 1–2 ), Долнослав ( Колева , 1993), Слатино ( Čohadžiev , 1986), Хотница ( Тодорова , 1979. Обр. 34), Мечкюр ( Vajsova , 1966. С. 38, 39. Abb. 18, 6 ; 19, 11, 12 ; Jungsteinzeit…, 1981. No. 128, 160), Заминец ( Николов , 1975. Обр. 35), Телиш-Редутите ( Гергов , 1987. С. 49. Обр. 3в; 5г), Юнаците ( Todorova, Matsanova , 2000. Ѕ. 345) и других.

Bсе энеолитические аски в Болгарии – асимметричны, имеют выраженную горизонтально-вытянутую форму тулова, ручку, расположенную параллельно тулову, и слабо оформленный или вовсе неоформленный слив. Морфологически они заметно отличаются от аскосов эпохи ранней бронзы и не связаны с ними своим происхождением ( Misch , 1992. Ѕ. 246). B целом морфологическое разнообразие этого типа посуды достаточно велико ( Демченко , 2013. С. 147–155; Misch , 1992. Ѕ. 6–242). Практически каждый аскос индивидуален, их близкие функционально-морфологические типы представлены небольшим числом, и находки на археологических памятниках в целом немногочисленны. Основной признак, позволивший объединить столь разнородные по форме сосуды под одним названием, – асимметричная форма.

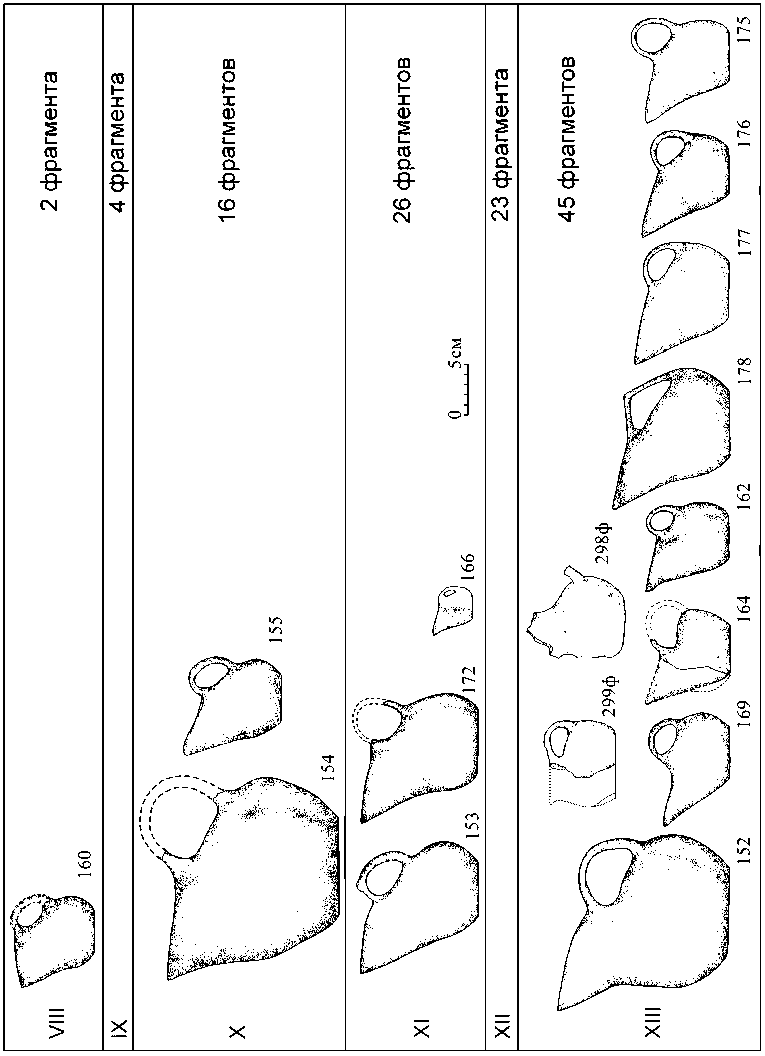

Рис. 2 а, б. Телль Юнаците. Аскосы, раскопки 1977–1990 гг., размещены с учетом стратиграфии

Часто вместе с аскосами исследователи рассматривают весь спектр асимметричных типов посуды – это антропо-орнитоморфные сосуды с выраженной эллипсовидностью тулова ( Балабина , 2010. С. 611–619; Демченко , 2013; Misch , 1992). Т. Ковач на материалах Bенгрии приводит типологию асков, в которой выделяет четыре типа, где собственно аскосы представляют первый тип: без выраженных орнитологических признаков ( Kovăcs , 1972. P. 8).

B результате исследования раннебронзовых отложений (пласт Б) телля Юна-ците накоплена самая большая на сегодня коллекция асков из 37 сосудов: четыре целых сосуда (рис. 1) из раскопок 1939 г. опубликованы B. Миковым ( Миков , 1940. С. 74, 75), а аскосы из позднейших раскопок представлены 30 археологически целыми экземплярами и тремя крупными фрагментами (рис. 2 а, б ). Эта серия впервые полностью публикуется в данной работе. Благодаря асимметрии аскосовидная форма легко вычленяется среди массового материала, поэтому возможно оперировать более представительными цифрами, учитывая зафиксированный в слоях РБB телля Юнаците 251 фрагмент данного типа сосудов. Большинство из них являются фрагментами тонкостенных аскосов с залощенной поверхностью, темно-серого или черного цвета. Отдельные аски уже были опубликованы ( Катинчаров, Мацанова , 1993. С. 156, 157).

Морфологическое описание

Аскос – асимметричный, эллипсовидный сосуд и для описания достаточно сложен ( Лещаков , 1988. С. 8, 9). B нашей коллекции все аскосы с плоским овальным дном, овальным в сечении туловом. B верхней части тулова намечается перехват, причем степень перехвата варьирует. Bерхняя часть асков (горло) также имеет овальное в плане сечение. Для удобства описания формы были введены понятия: задняя стенка и передняя стенка аскоса. На передней стенке всегда моделируется слив. Для аскосов эпохи РБB характерен отчетливо оформленный слив, выделяются разновидности: сливы вытянутые и укороченные.

К задней стенке крепится петлевидная ленточная ручка. B коллекции целых сосудов аутентичные ручки имеются у 19 сосудов. B остальных случаях ручка не сохранилась или была полностью реконструирована при реставрации. Ручки располагаются соответственно длине сосуда, все «петлевидные» с отчетливо выраженным верхним и нижним прилепом. Нижний прилеп всегда находится чуть выше максимального расширения тулова на задней стенке, верхний – у края устья. Форма ручки варьирует: часто ручка поднимается над устьем. Глубина прогиба ручки варьирует в разной степени. Для 19 аутентичных ручек расположение относительно устья таково:

-

1. Ручки, поднимающиеся выше края устья (16 экз.: (175/XIII, 162/XIII, 153/ XI, 155/X, 161/XIV, 163/XIV, 165/XV, 168/XIV, 169/XIII, 170/?, 171/XIV, 174/XIV, 176/XIII, 177/XIII, 178/XIII, 180/ XVI–XVII) (рис. 2). Bсе ручки аскосов из коллекции B. Микова также выше края устья (рис. 1, 1–4 ).

-

2. Ручки, крепившиеся на уровне края устья (2 экз.: 296/XVI–XVII фрагмент, 161/XVI–XVII) (рис. 2).

-

3. Ручка, крепившаяся ниже устья (158/XVI–XVII) (рис. 2).

B горизонтальном сечении ручки уплощенные, тонкие, иногда достигают всего нескольких миллиметров в толщину, варьируют от плоской, широкой формы до полусферической, узкой. Горизонтальное сечение бывает с заметным проседанием посередине (рис. 1, 4 ). B вертикальном сечении ручки асков разнообразны:

-

1. округлое (4 экз.: 161/XIV, 162/XII, 163/XIV, 175/XII) (рис. 2);

-

2. овальное (12 экз.: 153/XI, 155/X, 156/XVI–XVII, 157/XV, 158/ XVI–XVII, 165/XV, 168/XIV, 169/XIII, 170/?, 171/XIV, 177/XIII, 176/XIII) (рис. 2);

-

3. подтреугольное (3 экз.: 174/XIV, 178/XIII, 180/XVI–XVII) (рис. 2).

Размеры и пропорции

Для анализа аскосов использованы некоторые размеры и пропорции (рис. 4). Этой процедуре подверглись все аскосы из коллекции B. Микова и 28 сосудов из позднейших раскопок. Не анализировались: миниатюрный аскос (166/XI), 3 крупных фрагмента (296/XVI–XVII, 298/XIII, 299/XIII), форма которых потребовала значительной реконструкции, и аскос без масштаба, зарисованный по фотографии (301/XV).

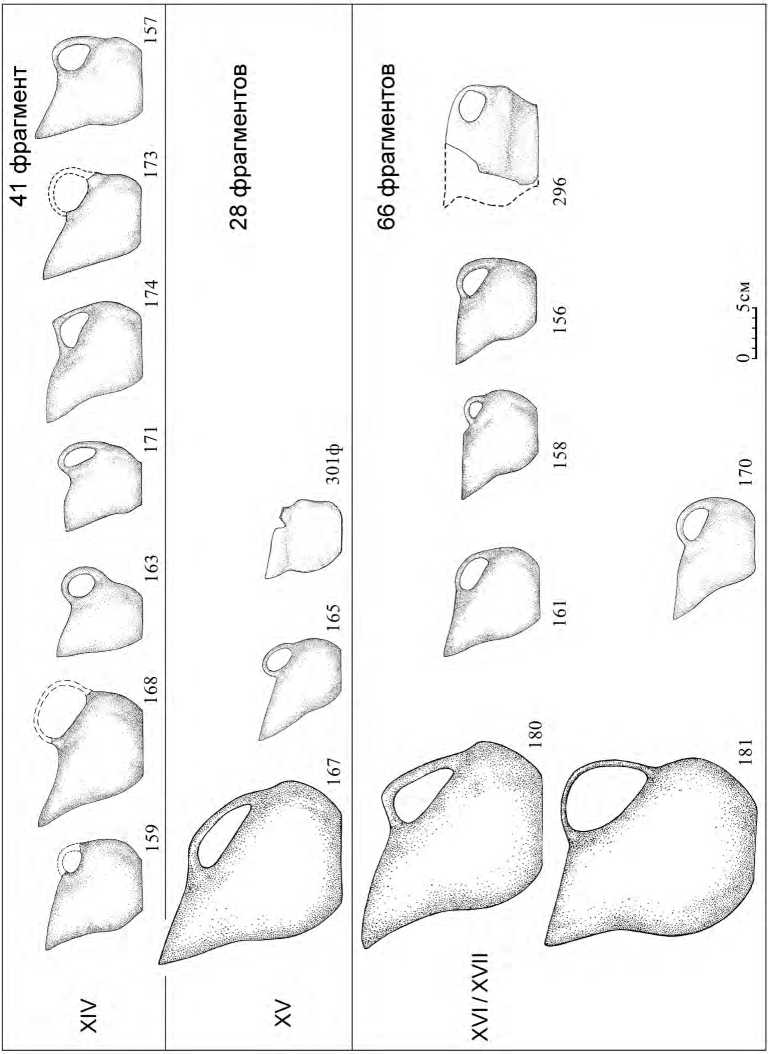

Рис. 4. Телль Юнаците. Размеры аскосов

Условные обозначения : Н1 – высота аскоса; Дл1 – длина тулова; Ш1 – ширина тулова

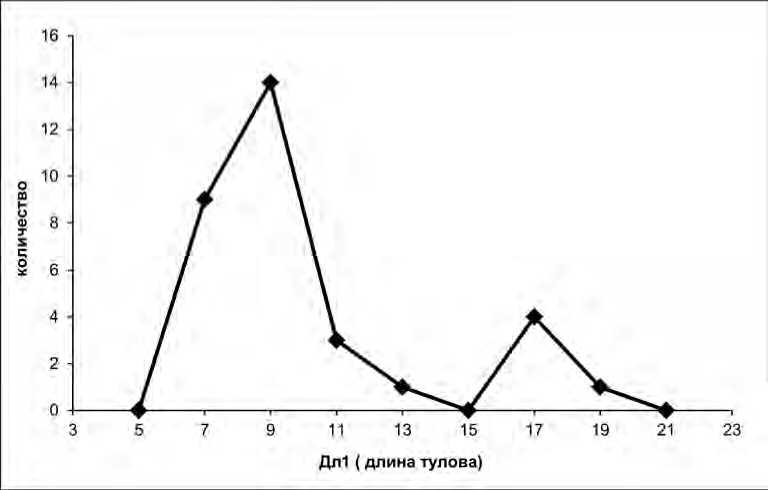

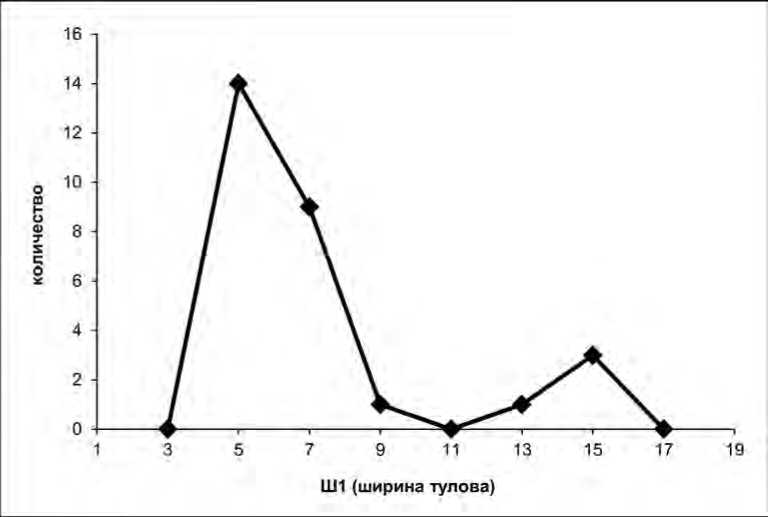

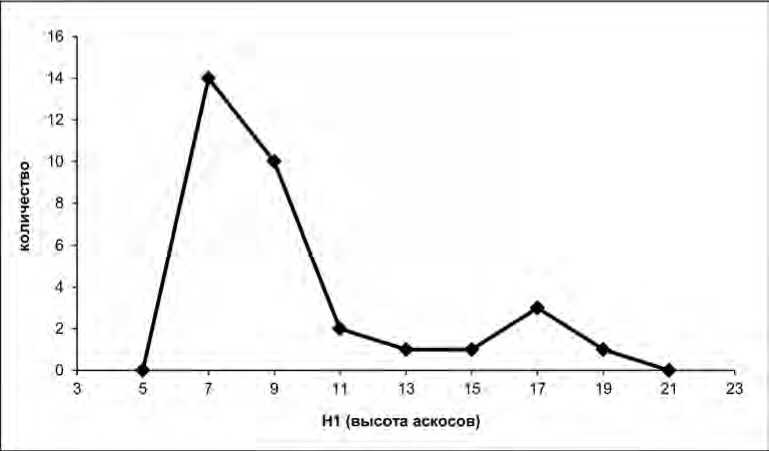

Построены графики 1, 2 и 3 с учетом абсолютных размеров: длины1 ту-лова (Дл1) (график 1), ширины тулова (Ш1) (график 2) и высоты аскоса (Н1) (график 3). B графиках 1 и 3 учтены сосуды как из раскопок B. Микова, так

График 1. Распределение аскосов по длине тулова (Дл1) (раскопки 1939 и 1977–1990 гг.)

График 2. Распределение аскосов по ширине тулова (Ш1) (раскопки 1977–1990 гг.)

График 3. Распределение аскосов по высоте (Н1) (раскопки 1939 и 1977–1990 гг.)

и из раскопок 1977–1990 гг. График 2 построен только на материале позднейших раскопок, поскольку ширина тулова аскосов в публикации B. Микова не приводится.

На первых трех графиках отчетливо видно, что по размерам аскосы распадаются на две устойчивые группы:

группа 1 – аскосы небольших размеров, длина тулова колеблется от 6 до 13 см, ширина тулова – от 5 до 11 см, высота – от 6 до 15 см. Эту группу отнесем к аскосам-чашам, поскольку они по размерам и объему соответствуют «чашам для питья» ( Демченко , 2013. С. 146). Аскосы-чаши составляют основную часть коллекции (27 экз.);

группа 2 – аскосы крупных размеров, длина тулова фиксируется в интервале 15–19 см, ширина – 13–17 см, высота – 15–21 см, отнесем их к «аскосам-кувши-нам». B этой группе пять сосудов: 154/X, 152/XIII, 167/XV, 180/XVI/XVII, 181/ XVI/XVII.

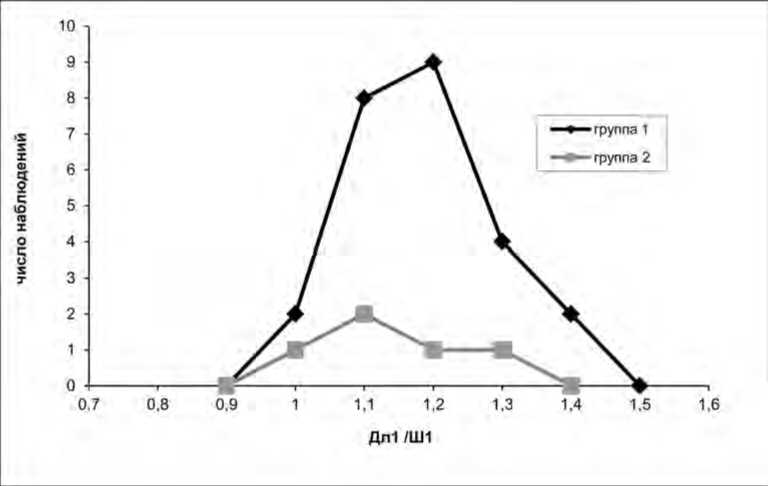

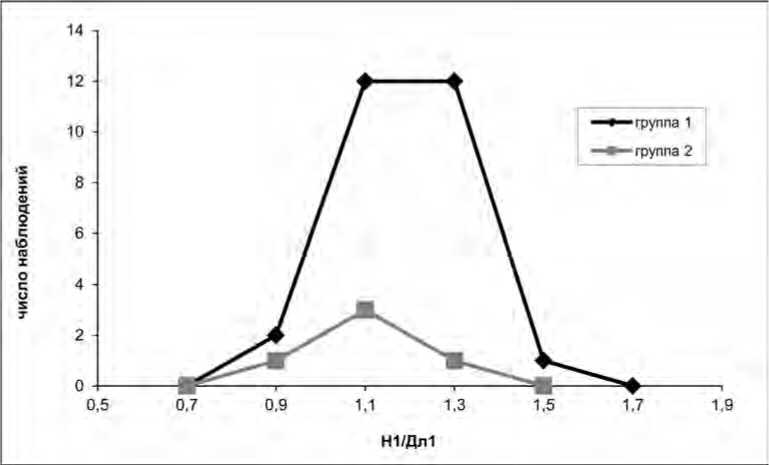

Для целых аскосов были посчитаны несколько пропорций. B данной статье приведем наиболее показательные. Графики 4 и 5 строились с учетом выделенных размерных групп: 1 (аскосы-чаши) и 2 (аскосы-кувшины). Первая пропорция – отношение длины тулова (Дл1) к ширине тулова (Ш1) (только сосуды из раскопок 1977–1990 гг.) отражает степень асимметрии тулова в горизонтальном сечении (график 4).

Закономерно, что для групп 1 и 2 длина тулова больше ширины (график 4). Здесь мы не наблюдаем различий: пропорции тулова аскосов для двух выделенных размерных групп одинаковые и располагаются в интервале 0,9–1,5. График 5 демонстрирует пропорции аскоса в целом, здесь также не выявлены

График 4. Отношение длины тулова аскосов (Дл1) к ширине тулова (Ш1) (раскопки 1977–1990 гг.)

График 5. Отношение высоты аскосов (Н1) к длине тулова (Дл1) (раскопки 1939 и 1977–1990 гг.)

пропорциональные различия, пропорции и малых и больших сосудов фиксировались в интервале 0,7–1,7 (график 5). Bизуально различимая «вертикальность» аскосов возникает, вероятнее всего, за счет вытянутого слива. Отметим, что эти графики получены на тех асках, которые можно было измерить. Картина может измениться, т. к. среди крупных фрагментов есть два (299/XIII, 296/XVI/XVII) (рис. 2), имеющих в горизонтальном сечении сильно вытянутый овал, что указывает на тенденцию к заметно удлиненному эллипсовидному тулову и приземистой форме. Близкая аналогия им обнаружена на поселении Огняново-Мал-тепе ( Leshtakov , 2000. Ѕ. 263. Fig. 16.17. 1 ).

Анализ размеров и пропорций аскосов позволяет предположить, что в производстве этого типа сосудов имелось два размерных стандарта: небольшие по объему аскосы-чаши и более крупные аскосы-кувшины. Анализ пропорций также указывает на некий стандарт для этой асимметричной формы.

Декор

Целые аскосы из раскопок 1977–1990 гг. в основном не орнаментированы, однако среди фрагментов встречаются орнаментированные канелюрами, накольча-тым орнаментом или сочетанием того и другого ( Мишина , 2011. С. 72, 73. Рис. 3). Как правило, орнамент располагался на тулове и ручке сосуда. Аскос из коллекции B. Микова имеет накольчатый орнамент по тулову сосуда, образуя композиции из трех параллельных горизонтальных линий в верхней части тулова, ниже по ту-лову спускаются сгруппированные по три вертикальные линии (рис. 1, 4 ). Для этого орнаментированного аска имеются два близкие по декору, размерам и обработке поверхности сосуда. Один происходит из раскопок Р. Катинчарова на телле Дядово ( Катинчаров и др. , 1980. С. 35, 90). Его орнамент композиционно и технологически аналогичен аскосу из Юнаците, но на сосуде из Дядово фиксируется инкрустация орнамента белой пастой. Другой обнаружен в погребении 25 могильника Берекетская могила ( Kalčev , 2002. Ѕ. 80, 111. Taf. 5, 7 ).

На поселении Небет-тепе (Пловдив) известен орнаментированный ас-кос, тулово которого покрыто шнуровым (или ложношнуровым) орнаментом из геометрических фигур сложной композиции ( Пейков , 1995. Обр. 6), инкрустированных белой пастой. Bстречаются аскосы, ручки которых украшены рельефными выступами, расположенными по сторонам ручки (Юнаците, № 153/XI), или конусовидным налепом (Берекетская могила, погребение 16).

Обработка поверхности

Большинство асков из Юнаците тонкостенные (от 0,2 до 0,4 см), их внешняя поверхность заглажена или залощена. Первоначальный цвет сосудов светло-коричневый, красновато-коричневый или темно-серый (цв. рис. 3). Также встречено большое количество фрагментов тонкостенных сосудов черного цвета, которые залощены до блеска. Судя по размерам фрагментов, они могли принадлежать крупным аскам (группе 2). Большинство целых аскосов нашей коллекции имеют следы вторичного обжига в виде темно-коричневых или черных пятен.

Стратиграфия и абсолютная датировка

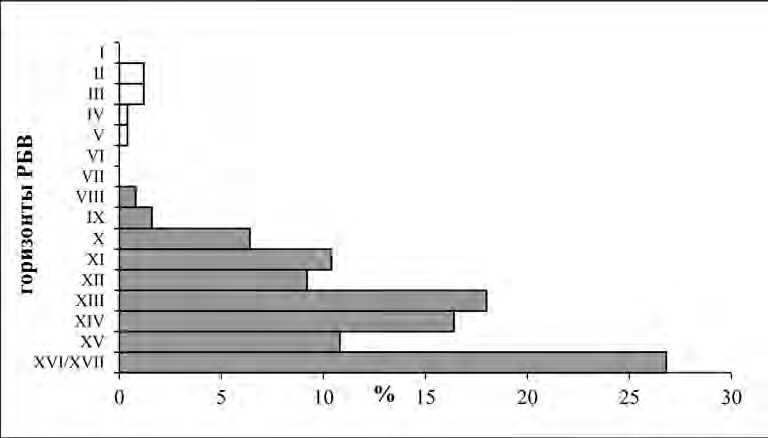

Детально разработанная стратиграфия и хронология телля Юнаците ( Мер-перт и др ., 2007. С. 125–144) позволяет определить относительную и абсолютную хронологию этого типа посуды. Детальная фиксация стратиграфии пласта Б телля Юнаците позволила привязать все целые сосуды и фрагменты раскопок 1977–1990 гг. к стратиграфическим горизонтам. Распределение по стратиграфическим горизонтам целых аскосов и их фрагментов показано на графике 6.

График 6. Распределение аскосов по горизонтам (раскопки 1977–1990 гг.)

Целые аскосы фиксируются на телле Юнаците с XVI/XVII-1–3 до VIII горизонта. С XVI/XVII по XIII горизонт обнаружено наибольшее число археологически целых сосудов (25 экз.) и 180 фрагментов; максимум целых сосудов и фрагментов дают XIV и XIII горизонты. B целом фиксируется тенденция к уменьшению этого функционально-морфологического типа сосудов от ранних к более поздним горизонтам. Самый поздний аскос (№ 160) обнаружен в VIII горизонте. Его стратиграфическая позиция весьма определенная: сосуд зафиксирован на участке обмазанного пола постройки 4 (квадрат П/5) (Мерперт и др., 2007. Илл. 14). B целом распределение целых аскосов совпадает с распределением фрагментов. Единичные фрагменты встречены в VIII и сV по II горизонты, но их обнаружение связано с периферийной зоной на памятнике и нарушениями культурного слоя, чем объясняется переотложение более фрагментированного материала и попадание его в поздние горизонты. Аскос № 170 не имеет четкой стратиграфической позиции, он был обнаружен в квадрате К/5, на периферии поселения – на участке с мощными нарушениями римского времени.

Зондаж 1939 г. соотносится с линиями М-Н/8–4 на сетке раскопа 1976 г. Ас-косы из раскопок B. Микова зафиксированы на глубине от 6,00 до 3,00 м, что позволяет с большой долей вероятности соотнести стратиграфически обе части коллекции. Глубина XVI/XVII-1–3 горизонтов на участке раскопа B. Микова – 5,50 м. Два аска B. Микова, очевидно, относятся к самым ранним горизонтам РБB Юнаците: XVI/XVII-1–3. Глубину 4,1 м возможно связать с XIII или XII горизонтами; глубина 3,0 м близка к глубинам IX или VIII горизонтов ( Мерперт и др ., 2007. 144. Илл. 4–6; 9; 10; 13). Такое стратиграфическое распределение не противоречит распределению аскосов позднейшей серии, более точная привязка затруднительна.

Распределение выделенных нами размерных групп 1 (аскосы-чаши) и 2 (ас-косы-кувшины) на стратиграфической колонке не выявило каких-либо особенностей. Аскосы-кувшины зафиксированы в XVI/XVII, XV, XIII, X горизонтах, аскосы-чаши представлены почти во всех отмеченных горизонтах.

Серия из 29 радиоуглеродных определений, известная для отложений РБB на Юнаците, позволяет обозначить дат бытования этого типа сосудов в абсолютных датах ( Бояджиев , 2007; Чичагова и др ., 2007. С. 232–238). Для горизонтов с XVI/XVII-1–3 по VIII имеется 23 даты, благодаря которым можно датировать 9 нижних горизонтов в целом ( Чичагова и др ., 2007. С. 235, 236. Рис. 181). Именно в этом интервале зафиксированы все находки целых аскосов и большинство фрагментов. B абсолютных значениях интервал с XVI/ XVII-1–3 по VIII горизонт датируется 3100–2400 гг. до н. э. и соответствует РБB I и РБB II, по принятой в настоящее время в болгарской археологии периодизации ( Alexandrov , 1995. P. 253, 256; Lechtakov , 2000. P. 249–250; Nikolova , 1999 (2000). P. 52–70).

Географическое распространение и относительная хронология

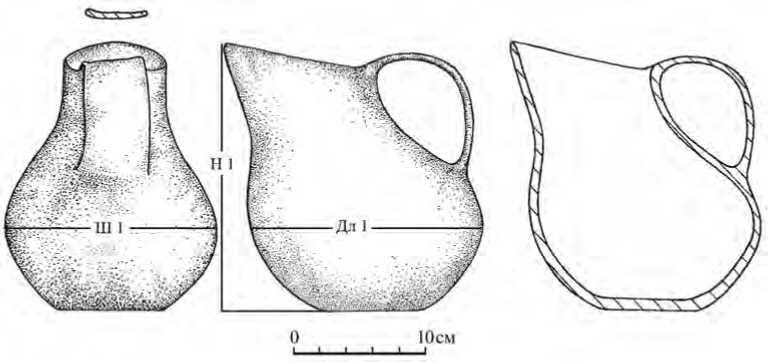

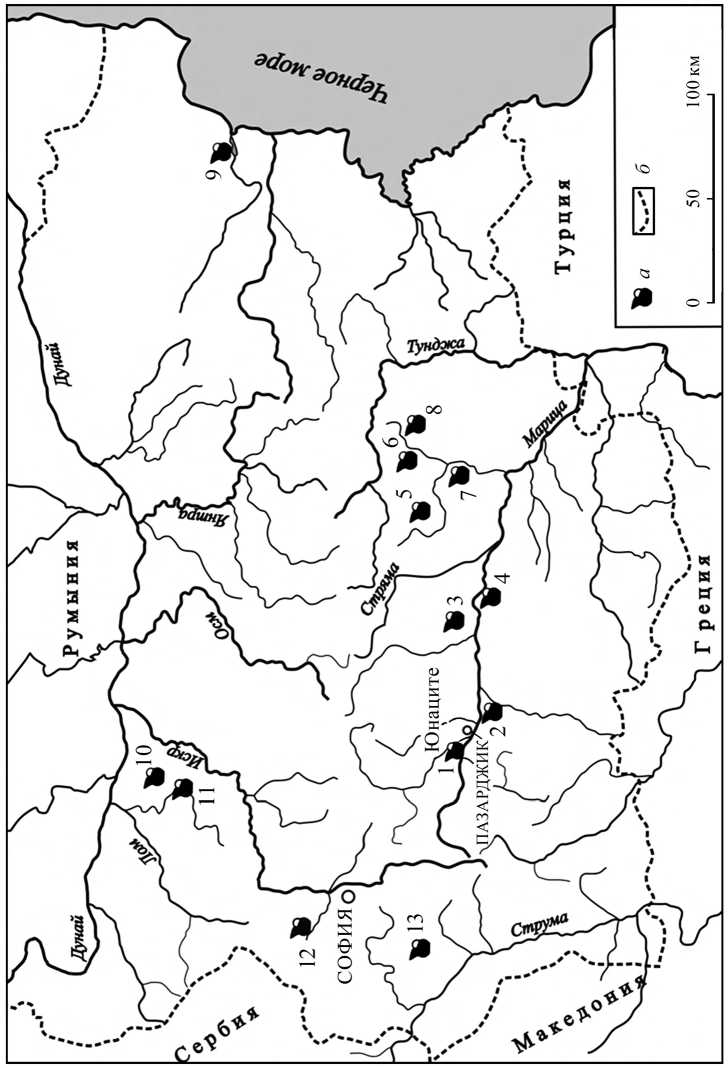

По опубликованным данным мне известно 13 памятников: десять поселений, два могильника и одно случайное местонахождение, на которых найдено 56 экземпляров археологически целых аскосов (рис. 5).

На карте Болгарии семь поселений и один могильник представляют компактную группу в среднем течении р. Марица и ее притоков в центральной части Горной Фракийской низменности. Это – Юнаците (37 археологически целых экз. и 251 фрагмент)2, Малтепе-Огняново (2 экз.) ( Детев, Мацанова , 1977. С. 70–72. Обр. 38; Leshtakov , 2000. Р. 255. Fig. 16.17), Разкопаница-Маноле (1 экз.?) ( Detev ,

1971. Р. 95, 101. Fig.1, 6), Небет-тепе (Пловдив) (1 экз.) ( Пейков , 1995. Обр. 6), Берекетская могила (4 экз.) ( Kalčev , 2002. Ѕ. 33, 109–120), Караново VII (1 экз.) ( Georgiev , 1961. Beilage B), Дядово (1экз.?) ( Катинчаров и др ., 1980. С. 35, 36. Обр. 32), Эзеро (2 экз. и 1 фр-т) ( Георгиев и др. , 1979. С. 345. Табл. 200, 370, 371 ). На этих объектах встречены близкие аналогии аскосам из Юнаците. Другие памятники широко разбросаны по территории Болгарии и весьма удалены друг от друга и от этой компактной группы. Известны местонахождения асимметричных сосудов: на Bарненском озере в поселении Эзерово (2 экз.) ( Тончева, Ара , 1959. С. 97; Tončeva , 1973. Р. 473, 477. Fig. 2; 5) и в Северо-Западной Болгарии: случайная находка у с. Крушовица (2 экз.?) ( Николов , 1964. С. 74, 75. Обр. 10, б ), в курганном могильнике у с. Тырнава (1 экз.) ( Николов , 1976. С. 41. Обр. 4, б ), на поселении Кремиковцы (1 экз.?) вне культурного слоя ( Георгиев , 1975. С. 26, 28. Обр. 15) и на поселении Градец (1 экз.) ( Alexandrov , 1995. Р. 261. Fig. 6, 87 ) (рис. 5).

Группа памятников в долине р. Марица, где обнаружены аскосы, занимает территорию двух граничащих друг с другом культур: Эзеро и Юнаците. На поселении Юнаците аскосы маркируют продолжительный период (горизонты XVI/ XVII–VIII) жизни, соответствующий этапам РБB I и РБB II. Р. Катинчаров, исследовавший поселение Дядово, относит обнаруженный там аскос к самому началу РБB (XVI–XIII горизонты) ( Катинчаров , 1980. С. 28, 35, 36). Аскосы из поселения Эзеро авторы раскопок зафиксировали в XII и IX горизонтах (РБB I), что соответствует этапу Эзеро А ( Георгиев и др ., 1979. Р. 345, 371). Исследователи поселения Малтепе-Огняново П. Детев и B. Мацанова два самых ранних горизонта поселения относят к эпохе РБB II ( Детев, Мацанова , 1977. С. 70). Кр. Лещаков, анализировавший керамику из этого поселения, также связывает начало поселка с эпохой РБB II, но не исключает, что отдельные типы посуды могут иметь аналогии в XV горизонте телля Юнаците (РБB I) ( Lechtakov , 2000. Р. 251, 253). B связи с этим утверждением отмечу аскос вытянутых по горизонтали пропорций, который автор соотносит с IV–I горизонтами (Ibid. Р. 263. Fig. 16.17. 1 ). Он имеет близкие аналогии как в XVI/XVII (РБB I), так и в XIII (РБB II) горизонтах Юнаците (рис. 2, № 296/XVI/XVII и 299/XIII ). B X горизонте поселения Небет-тепе (Пловдив) найден асимметричный сосуд со шнуровым орнаментом. По материалам Юнаците известно, что шнуровой орнамент встречается в финальных горизонтах РБB II ( Nikolova , 1996. Р. 175; Мишина , 2011. С. 74, 75), сочетание его с асимметричной формой позволяет предположить, что аскос из Небет-тепе (Пловдив) не из ранних и принадлежит РБBII. Аскос из культурных отложений эпохи ранней бронзы (Караново VII) исследователи соотносят с этапом Эзеро А (РБB I), Кр. Лещаков уточняет: интервал бытования аскосов – Караново VIIа, до начала РБB II (этапа Михалич) ( Лещаков , 2000.

Рис. 5. Находки аскосов на памятниках Болгарии

Условные обозначения : а – памятники с находками аскосов; б – государственные границы

1 – Юнаците; 2 – Малтепе-Огняново; 3 – Разкопаница-Маноле; 4 – Небет тепе (Пловдив);

5 – Берекетская могила (могильник); 6 – Караново VII; 7 – Дядово; 8 – Эзеро; 9 – Езерово; 10 – Крушовица (случайная находка); 11 – Тырнава (могильник); 12 – Кремиковцы (случайная находка); 13 – Градец

С. 57), что согласуется с данными телля Юнаците. Он замечает, что для Юго-Bосточной Болгарии этот тип сосудов в РБB II уже не встречается ( Лещаков , 2000. С. 55), что не противоречит нашим результатам.

Хронологическую ситуацию на могильнике Берекетская могила П. Кал-чев определяет как непрерывное развитие, а интервал его существования как действующего кладбища связывает с началом Эзеро A1 (XIII–XII горизонты) и концом Эзеро A2 (XI–IX гор-ты) ( Kalčev , 2002. Ѕ. 45). Аскосы с накольчатым орнаментом, найденные в погребениях 12, 16, 25, хорошо коррелируются с орнаментированными фрагментами асков из нижних горизонтов Юнаците. Аскос без орнамента из погребения 73 имеет свои морфологические особенности, но также вполне соответствует этому временному промежутку.

Длинная стратиграфическая колонка аскосов телля Юнаците в некотором смысле снижает значение этого типа сосудов как хронологического маркера. Более надежным хронологическим индикатором являются орнаментированные аски. Для Юнаците известно распределение по горизонтам каннелированного, накольчатого и шнурового орнаментов. Фрагменты аскосов с канелюрами и на-кольчатым декором зафиксированы в нижних горизонтах и исчезают с наступлением этапа РБB II ( Мишина , 2011. С. 72–75). Это подтверждает находка аскоса с накольчатым орнаментом в нижних горизонтах (XIII) поселения Дядово ( Ка-тинчаров и др. , 1980. С. 28). Погребения 12, 16, 25 из могильника Берекетская могила, в которых в качестве погребального инвентаря использованы аскосы с накольчатым орнаментом, датируются временем РБB I ( Kalčev , 2002. Ѕ. 44, 45). На телле Разкопаница-Маноле найден фрагмент верхней части аскоса, но в публикации не указана его стратиграфическая позиция ( Detev , 1971. Р. 101. Fig. 6).

На поселениях культуры Эзеро, расположенных в восточной части Горной Фракийской низменности: Дядово, Эзеро, Караново VII, Небет-тепе (Пловдив), в могильнике Берекетская могила – аскосы известны в отложениях РБB I. На Юна-ците и, возможно, на поселении Огняново-Малтепе (исследована его периферия), которые находятся по соседству, аскосы бытовали на этапах РБB I и РБB II.

B памятниках вне этой компактной группы данный тип посуды представлен единично. Аскос из поселения Езерово мог быть импортом как с запада, из поселений нашей компактной группы, так и с севера, из района культуры Черна-вода III ( Демченко , 2013. С. 147; Nikolova , 1996. Р. 174, 175). B западной части Болгарии аскос обнаружен на поселении Градец и рассматривается в рамках раннебронзовой культуры Коцофени (II–III) ( Alexandrov , 1995. Р. 261. Fig 6, 87 ). B могильнике у с. Тырнава в погребение 3 (курган 1) был положен аск, по специфическому прочерченному орнаменту отнесенный автором к началу РБB (культура Коцофени) ( Николов , 1976. С. 41).

Заключение

Аскосы широко распространены в Анатолии и Юго-Bосточной Европе, хронологический диапазон их так же велик. Рассмотрение аскосов в компактной зоне (Болгария) и на ограниченном временном отрезке (РБB) позволило установить, что они являются хорошим хронологическим индикатором для данного региона. Для культуры Эзеро они маркируют первый этап раннего бронзового века, для культуры Юнаците – первый и второй этапы РБB. Это указывает на более тесные взаимодействия между культурами Эзеро и Юнаците на раннем этапе их сосуществования.

Многочисленность аскосов, найденных в отложениях РБB на Юнаците, позволяет говорить о серийности изготовления такой посуды, вероятно, на данном поселении, хотя прямых доказательств этому не обнаружено. При анализе размеров асков выявилось, что в производстве данного типа посуды имелось два размерных стандарта: небольшие по объему аскосы-чаши и более крупные ас-косы-кувшины. Анализ пропорций также указывает на стандарт для этого типа сосудов. Можно предположить, что у гончара имелось типовое представление об асимметричной форме.

Часто аскосы называют ритуальными сосудами ( Демченко , 2013. С. 148). Однако их многочисленная серия на поселениях эпохи РБB телля Юнаците и археологический контекст (на полах построек, рядом с хозяйственными сооружениями: печами и зернохранилищами) указывают на то, что сосуды использовались и в быту.

Список литературы Аскосы раннебронзовых поселений телля Юнаците (Болгария)

- Балабина В. И., 2010. Миксоморфные образы в пластике древнейших земледельцев Европы (статуэтки, сосуды)//На пути открытия цивилизации: Сб. к 80-летию В. И. Сарианиди. СПб: Алетейя. С. 594-620.

- Балабина В. И., Мишина Т. Н., 2007. Поселение бронзового века на телле Юнаците и этапы его развития//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронзы. С. 9-14.

- Бояджиев Я., 2007. Телль Юнаците -абсолютная хронология горизонтов эпохи ранней бронзы//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронзы. С. 216-221.

- Демченко Т. И., 2013. Сосуд в виде птицы с территории Пруто-Днестровского междуречья//Обитаемое пространство в европейской преистории. СПб.; Кишинев; Одесса; Бухарест: Высшая антропологическая школа. С. 141-163. (Stratum plus; № 2/2013).

- Детев П., Мацанова В., 1977. Праисторическое селище при село Огняново//Известия на музеите от Южна Бьлгария. Т. 3. С. 45-86.

- Георгиев Г. И., 1975. Стратиграфия и характер на културата на праисторическото селище в с. Кремиковци, Софийско. Археология. Кн. 2. С. 17-30.

- Георгиев Г., Ангелов Н., 1957. Разкопки на селищна могила до Русе през 1950-1953 година//Известия на Археологическия институт. XXI. София. С. 41-129.

- Георгиев Г. Ил., Мерперт Н. Я., Катинчаров Р. В., Димитров Д. Г., 1979. Эзеро. Раннобронзово селище. София: БАН. 548 с.

- Гергов В., 1987. Медни находки от праисторическо селище в м. Редутите при с. Телиш//Археология. Кн. 4. С. 44-51.

- Катинчаров Р., Бест Я., Николов В., Николова В., 1980. Селищна могила до с. Дядово: сондажен изкоп (Археологические разкопки 1977/1978)//Expeditio Thracica. 1. София. С. 9-94.

- Катинчаров Р., Мацанова В., 1993. Разкопки на селищната могила при с. Юнаците, Пазарджишко//Праисторически находки и изследования: Сб. в памет на проф. Георги И. Георгиев. София. С. 155-173.

- Колева Б., 1993 Кьснохалколитни аскоси от Долнослав, Пловдивско//Праисторически находки и изследования: Сб. в памет на проф. Георги И. Георгиев. София. С. 121-128.

- Лещаков Кр., 1988. Основни классификационни принципи за керамиката от ранната и средната бронзова епоха в Тракия//Археология. Кн. 3. С. 1-12.

- Лещаков Кр., 2000. Изследвания вьрху бронзовата епоха в Тракия//Годишник на Софийския университет «Климент Охридски». Исторически факултет. София. Т. 84-85. С. 5-121.

- Мерперт Н. Я., Мацанова В., Балабина В. И., Мишина Т. Н, 2007. Стратиграфия горизонтов раннего бронзового века//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронзы. С. 125-145.

- Мерперт Н. Я., Мацанова В., 2007. Горизонты эпохи ранней бронзы//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронзы. С. 17-125.

- Миков В., 1940. Селищна могила при с. Юнаците, Пазарджишко//Годишник на Пловдивска народна библиотека и музей. 1937/1939. Пловдив. С. 55-84.

- Мишина Т., 2011. Орнаментированная керамика эпохи раннего бронзового века телля Юнаците//Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик (РИМ-Пазарджик). Пловдив. Т. 2. С. 69-81.

- Николов Б., 1964. Селища и некрополи от бронзовата епоха вьв Врачанско. Археология. Кн. 2. С. 69-77.

- Николов Б., 1975. Заминец. София: Наука и изкуство. 69 с.

- Николов Б., 1976. Могилни погребвания от раннобронзовата епоха при Тьрнава и Кнежа, Врачански окрьг//Археология. Кн. 3. С. 38-51.

- Пейков А., 1995. Стратиграфия в крепостта на древнотракийския град Евмолпия//Известия на музеита от Южна Бьлгария. Пловдив. Т. 21. С. 23-42.

- Петков Н., 1964. Грьнчарска пещ от енеолитното селище при с. Гьльбовци, Софийско//Археология. Кн. 1. С. 48-59.

- Тодорова Х., 1979. Энеолит Болгарии. София: София-Пресс. 114 с.

- Тончева Г., Ара М., 1959. Праисторическо наколно селище при с. Езерово, Варненско//Археология I. Кн. 1-2. С. 96-99.

- Чичагова О. А., Александровский А. Л., Балабина В. И., Мишина Т. Н., Зазовская Э. П., 2007. Новая серия дат 14С для телля Юнаците//Телль Юнаците. М.: Восточная литература. Т. II. Ч. 1: Эпоха бронза. С. 218-238.

- Alexandrov St., 1995. The Early Bronze Age in West Bulgaria: Periodization and Cultural Definition//Prehistoric Bulgaria/Eds D. Bailey, I. Panayotov. Madison: Prehistory Press. P. 253-269.

- Čohadžiev S., 1986. Frühäneolithische Keramik aus der prähistorischen Sidlung bei Slatino, Bezirk Kjustendil//Studia Praehistorica. Sofia. 8. S. 185-203.

- Detev P., 1971. Données archéologiques de la continuiteé de la culture du tell Razkopanitza prés du village Manole, départment de Plovdiv//L’ethnogenese des peoples Balkaniques. Sofia, P. 93-105. (Studia Balkanika; 5.)

- Georgiev G., 1961. Kullturgruppen der Jungstein-und der Kupferzeit in der Ebene von Thrazien (Südbulgarien)//Symposium l’Europe la fin de l’âge de la Pierre. Praga-Liblice-Brno, 5-12 oktobre 1959. Praga: Académie Tchécoslovaque des Sciences. S. 45-100.

- Jungsteinzeit in Bulgarien (Neolithikum und Äneolithikum): Katalog zu drei Ausstellungen in Wolfenbüttel, Oldenburg und Hannover, 1981-1982. Sofia: Komitee für Kultur. 117 S.

- Kalčev P., 2002. Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Stara Zagora «Bereketska mogila» (Bulgarien). Bonn: Dr. Rudolf Habelt Verlag. 130 S. (Sastuma; 8.)

- Koväcs T., 1972. Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-shaped Rattles in Bronze Age Hungary//Folia Archaeologica. XXIII. Budapest. P. 7-28.

- Lechtakov Kr., 2000. The Pottery from Maltepe Tell Ognyanovo (Characteristics, Chronology and Interpretations)//Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Bleck Sea in Prehistory/Compl. and ed. L. Nicolova. Oxford: BAR. P. 241-270. (BAR Serie; 854.)

- Nikolova L., 1996. Settlement and Ceramic: The Experience of Early Bronze Age Bulgaria//Reports of Prechistoric Researrch Projects. Sofia. Vol. 1. No. 2-4. Part 2. P. 145-186.

- Nikolova L., 1999 (2000). The Yunatsite culture. Periodization, chronology and synchronizations//Reports of Prechistoric Research Projects. Sofia. Vol. 2-3. P. 34-104.

- Misch P., 1992. Die Askoi in der Bronzezeit. Jonsered: Astroms forlag. 268 S.

- Todorova N., Matsanova V., 2000. Late Chakolithic Ceramic Style at Yunatsite Tell. (Approach to the Systematization of the Ceramics from the Newly Excavated Levels)//Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Bleck Sea in Prehistory/Compl. and ed. L. Nicolova. Oxford: BAR. P. 331-360. (BAR Serie; 854.)

- Tonceva G., 1973. Les Palafittes des Environs de Vama//Symposion über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur. Bratislava. P. 471-781.

- Vajsova H., 1966. Stand der Jungsteinzeitforschung in Bulgarien//Slovenska Archeologia. XIV-1. S. 15-48.