Аспекты определения агрегативной стабильности водных суспензий минеральных порошков для строительных композитов

Автор: Фролова Мария Аркадьевна

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Технологии производства строительных материалов и изделий

Статья в выпуске: 1 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. При использовании водных суспензий минеральных тонкодисперсных систем природного и техногенного происхождения в качестве активных добавок при получении бетонных композитов важным фактором их эффективного применения является соблюдение агрегативной и седиментационной устойчивости частиц твердой фазы до введения ее в реакционную смесь. Методы и материалы. В работе показан, на примере суспензии из тонкодисперсного порошка полиминерального песка месторождения «Холмогорское» Архангельской области (средний размер частиц 195 нм), алгоритм количественной оценки критериев устойчивости согласно положениям теории ДЛФО. Для успешной оценки агрегативной устойчивости данной коллоидной системы помимо экспериментального определения величины дзета-потенциала частиц необходимы эксперименты по определению аналоговой величины постоянной Гамакера, которая для исследуемого минерального песка составила 0,5 • 10-20 Дж. В данной работе представлены результаты анализа по критериям Uвз и Vсед дисперсной системы (водной суспензии) полиминерального песка, рассчитанные с учетом аналоговой величины постоянной Гамакера, величины дзета-потенциала и размерных характеристик частиц ее твердой фазы, физико-химических свойств дисперсионной среды. Результаты и обсуждение. Показано, что определяющим фактором агрегативной устойчивости суспензии является электростатический барьер взаимодействия частиц. Путем теоретического расчета установлено, что нарушение агрегативной устойчивости системы может наступить, когда дзета-потенциал ее частиц достигнет значения порядка 10-4 мВ (практически изоэлектрическое состояние). Для оценки кинетической (седиментационной) устойчивости данной суспензии - устойчивости к действию силы тяжести, то есть способности противостоять расслоению дисперсной системы за счет различия в плотностях частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды - предлагается использовать кинетический параметр седиментации - ее скорость. Заключение. Для исследуемого нами объекта в водной дисперсионной среде, усредненные размерные характеристики которого составляют 195 нм, скорость седиментации V - 4 нм/сек. При такой скорости осаждения частиц твердой фазы можно считать дисперсную систему на основе тонкораздробленного полиминерального песка месторождения «Холмогорское» седиментационно устойчивой.

Бетонный композит, агрегативная и седиментационная устойчивость, аналоговая величина постоянной гамакера, скорость седиментации

Короткий адрес: https://sciup.org/142231841

IDR: 142231841 | УДК: 548.31, | DOI: 10.15828/2075-8545-2022-14-1-5-10

Текст научной статьи Аспекты определения агрегативной стабильности водных суспензий минеральных порошков для строительных композитов

В настоящее время в практике получения бетонных композитов широкое распространение получили технологические приемы, связанные с использованием добавок предварительно активированных вы- сокодисперсных систем. В качестве сырья в этом случае используют достаточно широкую номенклатуру материалов природного (в основном, горные породы различного генезиса) и техногенного (зола уноса, отработанный бетонный лом и пр.) происхождения [1–3]. Однако введение таких добавок, содержание

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ которых в цементно-песчаной смеси, как правило, не превышает 10 %, связано с определенными технологическими сложностями их равномерного распределения по всему объему композита. Эта проблема решается достаточно просто путем введения в реакционную смесь высокодисперсных систем в виде суспензий, дисперсионной средой которых является вода затворения. Однако в этом случае приходится решать задачу по приданию агрегативной устойчивости частицам твердой фазы минеральных суспензий. Самым простым приемом при этом является дополнительное введение в коллоидный раствор поверхностно-активных веществ различной природы. Следствием такого приема является неизбежное снижение активности высокодисперсных частиц за счет образования стабилизирующих поверхностных слоев ПАВ. Интенсивность взаимодействий на границе раздела фаз приводит к формированию «пленочной фазы» матричного материала (минеральных частиц), отличающихся от свойств матрицы [4]. Поэтому для агрегативно устойчивых коллоидных систем определяющее значение имеет состояние граничащих поверхностных слоев, сформированных на частицах дисперсной фазы [5–7]. На основе представлений о поверхностных силах и расклинивающем давлении в тонких пленках, развитых Б.В. Дерягиным [8], разработана современная теория устойчивости коллоидов (теория ДЛФО). Эта теория основана на энергетическом балансе сил, проявляющихся между частицами дисперсной системы, самопроизвольно сближающихся на короткое расстояние. Так, в агрегативно устойчивой системе при перекрытии поверхностных слоев сблизившихся частиц одинаковой природы возникают силы отталкивания (Fотт) электростатической природы. При достаточной величине энергетического барьера отталкивания дисперсная система является агрегативно устойчивой. В этом случае сближение частиц на расстояние, где преобладают силы притяжения (Fпр), невозможно.

С точки зрения представлений коллоидной химии [9], поверхность высокодисперсных частиц, распределенных в жидкости, несет определенный заряд, благодаря которому формируется двойной электрический слой (ДЭС). Согласно теории ДЛФО, наличие ДЭС на поверхности частиц создает барьер электростатического отталкивания, обеспечивая устойчивость разбавленных коллоидных систем.

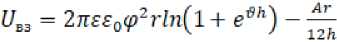

Для расчета величины энергии взаимодействия ( U вз) между двумя частицами дисперсной системы используют потенциальные зависимости этой суммарной энергетической величины от расстояния между частицами в зоне перекрытия их поверхностных слоев (h ), которое не превышает 20 нм. Тогда

^БЗ ^ОТТ ^Пр , (1)

где U отт и U пр – энергии отталкивания и притяжения, соответственно.

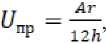

При значениях U вз< 0 дисперсная система является агрегативно неустойчивой, а при значениях U вз > 0 она устойчива. В свою очередь, теория ДЛФО [8, 9] дает следующие уравнения для расчета энергии притяжения и отталкивания между взаимодействующими частицами:

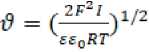

UQTT = 2пееоф2г1п(1 + e’9h), (2)

где r – радиус частиц; φ – потенциал поверхности (численно равен ζ -потенциалу); υ – величина, обратная толщине поверхностного слоя ( υ=1/λ ),

I – ионная сила раствора, I = 1/2 ∑( ci zi 2), ci – концентрация ионов в растворе, zi – величина заряда иона;

F – постоянная Фарадея, F = 9,65•104 Кл/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(моль•К);

ε – диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды, Ф/м;

ε0 – электрическая постоянная, ε0= 8,85•10–12 Ф/м;

А – сложная константа молекулярных сил взаимодействия (постоянная Гамакера).

Таким образом, исходя из уравнений (2), (3) и (4), знак U отт дисперсной системы будет определяться природой ее составляющих компонентов. Так, природа дисперсной фазы определяется величиной постоянной А , а дисперсионной среды – значением характеристики I . Зависимая переменная, связанная с природой дисперсной фазы и дисперсионной среды, – величина электрокинетического потенциала (ζ). Современная инструментальная база физико-химических методов анализа позволяет достаточно просто решить задачу количественного определения величины дзета-потенциала, например, при измерениях скорости электрофореза частиц. Кроме того, проводя расчеты энергетических характеристик при взаимодействии минеральных частиц только в водной дисперсионной среде (без добавления электролитов, изменяющих, например, рН системы), можно упростить схему расчета U отт, допуская значение I ≈0. Тогда для 20 0С получим следующее уравнение:

^отт (31,05 10 ф ^ . (5)

Вместе с тем, известно, что величина рН дисперсионной среды может существенно изменять зна-

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ чение ζ-потенциала вплоть до перезарядки поверхности частиц. В этом случае расчет характеристики агрегативной устойчивости дисперсной системы по критерию Uвз нужно будет проводить с учетом изменения значений ионной силы раствора:

Ключевым элементом этого подхода к оценке агрегативной устойчивости дисперсных систем является установление величины постоянной Гамакера ( А ). Значение А для некоторых веществ (и систем) можно найти в справочной литературе [10–13]. Однако развитые теоретические положения физико-химии поверхностных явлений [14] позволили нам применять метод расчета постоянной Гамакера, основанный на определении равновесного краевого угла смачивания ( θ ) поверхности анализируемого материала жидкостями с известными значениями поверхностного натяжения ( σ ж) [15], используя в качестве основного уравнения зависимость, предложенную Б. В. Дерягиным:

cos6 = 1 +

A*

где hmin — наименьшая толщина пленки, которая соответствует ван-дер-ваальсовому расстоянию (0,24 нм) [16].

В этом случае необходимо отметить, что данный экспериментальный подход позволяет определить не абсолютное значение искомой величины, а возможное аналоговое значение постоянной Гамакера ( А* ) [17, 18]. Поэтому создание базы справочных данных, связанных с величиной аналоговой величины постоянной Гамакера для систем различной природы (естественного и техногенного происхождения), на наш взгляд, является актуальной задачей. А* может быть критерием, позволяющим оценить правильность выбора дисперсных компонентов и основные условия их эффективного применения, определяя параметры, при которых дисперсная система является агрегативно устойчивой (не устойчивой).

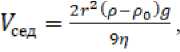

Другим критерием, позволяющим оценить способность частиц сохранять распределение по всему объему дисперсионной среды, является скорость седиментации ( V сед). В суспензиях с частицами дисперсной фазы размером от 10-7 до 10-4 м броуновское движение практически отсутствует, а скорость седиментации определяется уравнением [19-22]:

где ρ – плотность частиц дисперсной фазы (кг/м3); ρ0 – плотность дисперсионной среды (для воды при 20оС примем ρ = 998 кг/м3); g – ускорение силы тяжести, g = 9,81 м/с2; η – вязкость дисперсионной среды (для водной суспензии при 20оС η = 8,9•10–4 Па•с).

В данной работе представлены результаты анализа по критериям U вз и V сед дисперсной системы (водной суспензии) полиминерального песка ( ρ = 2630 кг/м3), рассчитанным с учетом аналоговой величины постоянной Гамакера, величины дзета-потенциала и размерных характеристик частиц ее твердой фазы, физико-химических свойств дисперсионной среды.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Анализ результатов, полученных нами ранее и опубликованных в работах [16, 18, 19], осуществлен по вышеприведенной схеме расчета. В качестве объекта исследований был выбран поли-минеральный карьерный песок месторождения «Холмогорское» (Холмогорский район, Архангельская область). Методом механического помола на планетарной шаровой мельнице был получен тонкодисперсный порошок со средним объемным диаметром частиц 195±95 нм. Величину дзета-потенциала частиц твердой фазы определяли методом измерения скорости электрофореза в приготовленной водной суспензии при значениях рН в диапазоне 2,5÷9,5. Изменения рН дисперсионной среды проводились путем подкисления раствора соляной кислотой или подщелачиванием раствора гидроксидом натрия.

Для проведения расчетов энергетических параметров взаимодействия частиц использовали значение аналоговой величины сложной постоянной Гамакера ( А* ), определенной нами для данного песка по результатам экспериментов, изложенных в работе [21]. Эта величина составила А * = 0,5•10–20Дж.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

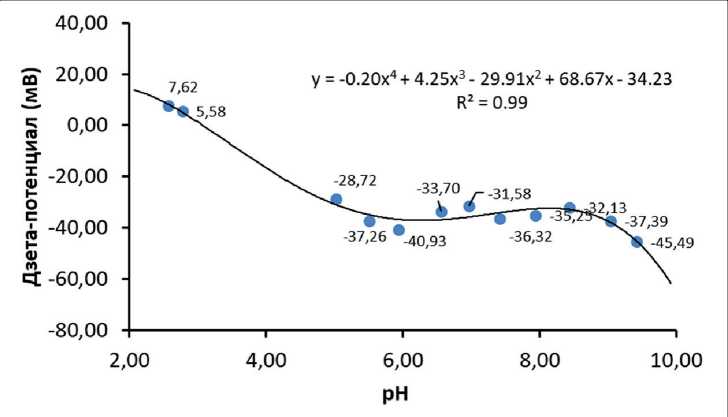

На рис. 1 представлены результаты эксперимента, полученные в работе [21].

В табл. 1 приведены выделенные (произвольно) для проведения расчетов значения рН дисперсионной среды, дзета-потенциал частиц, соответствующая ионная сила раствора и рассчитанные по уравнениям (5) и (6) значения Uвз .

Проведенные расчеты энергии взаимодействия частиц (табл. 1) показали, что в рассматриваемой суспензии наличие электростатического барьера позволяет говорить об агрегативной устойчивости системы ( U вз> 0) во всем диапазоне измеряемых рН. Энергия Ван-дер-Ваальсового притяжения между частицами практически на 10 порядков ниже, чем энергия электростатического отталкивания, то есть

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 1. Функциональная зависимость изменения дзета-потенциала от pH дисперсионной среды [21]

Таблица 1

рН, ζ -потенциал, I дисперсной системы и Uвз

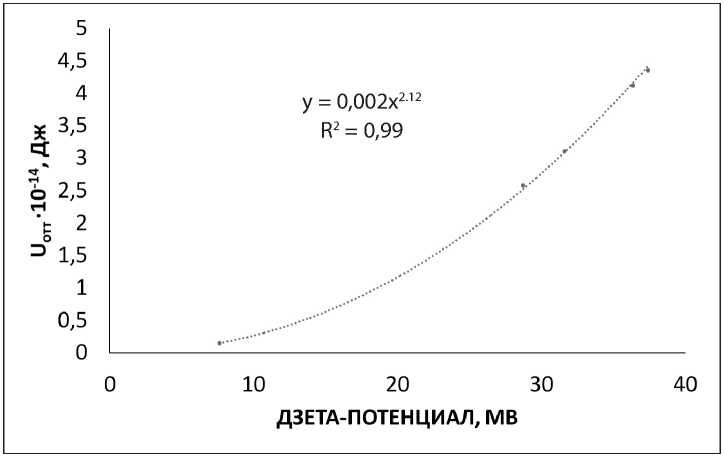

U0TI = 0,002<212. (9)

Используя эту функциональную взаимосвязь, можно заключить, что только при значении ζ -потенциала порядка 10–4 мВ U отт< U пр (практически достигается изоэлектрическое состояние системы) суспензия становится агрегативно неустойчивой.

Проведенные расчеты показали, что водная суспензия частиц полиминерального песка изучаемого месторождения характеризуется во всем исследуемом диапазоне рН способностью дисперсной фазы сохранять неизменно во времени степень дисперс- ности, то есть размеры частиц, и противостоять их объединению. Представляется важным оценить кинетическую (седиментационную) устойчивость данной суспензии – устойчивость к действию силы тяжести, то есть противостоять расслоению дисперсной системы за счет различия в плотностях частиц дисперсной фазы и дисперсионной среды. В качестве количественного критерия можно использовать кинетический параметр седиментации – ее скорость, рассчитываемую по уравнению (8). Для исследуемого нами объекта в водной дисперсионной среде, усредненные размерные характеристики которого составляют 195 нм, скорость седиментации Vсед ≈ 4 нм/сек. При такой скорости осаждения частиц твердой фазы можно считать дисперсную систему на основе тонкораздробленного полиминерального песка месторождения «Холмогорское» седимента-ционно устойчивой.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 2. Функциональная зависимость вида U = f(Z)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оценки агрегативной устойчивости минеральных дисперсных систем, основанной на сравнении энергии взаимодействия частиц в классическом варианте, с учетом положений теории ДЛФО, необходимо, помимо изучения их электрокинетических свойств, выполнить работы по определению вели- чины аналоговой постоянной Гамакера. Поэтому исследования, направленные на экспериментальное определение количественных значений этой характеристики и составления базы данных для тонкодисперсных минеральных систем различного генезиса, представляют определенный интерес при выборе природы материала и установлении рецептурно-технологических факторов его использования.

Список литературы Аспекты определения агрегативной стабильности водных суспензий минеральных порошков для строительных композитов

- Хархадин А.Н., Нелюбова В.В., Попов А.Л., Строкова В.В. Топология измельчения микро- и нанодисперсных материалов различного минерального состава // Региональная архитектура и строительство. 2017. № 2(31). С. 5–12.

- Кобзев В.А., Сивальнева М.Н., Нелюбова В.В. Высококонцентрированная алюмосиликатная вяжущая суспензия из гранодиорита. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2019. №14(66). С. 73–83.

- Морозова М.В., Айзенштадт А.М., Акулова М.В., Фролова М.А., Шаманина А.В. Оценка возможности использования порошков полиминеральных кремнеземсодержащих песков в качестве гидрофобизирующего покрытия // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13, № 4. С. 222–228. DOI: 10.15828/2075-8545-2021-13-4-222-228.

- Королев Е.В. Перспективы развития строительного материаловедения // Региональная архитектура и строительство. 2020. № 3. С. 143–159.

- Лунина М. А. Основные закономерности агрегативной устойчивости и коагуляции лиофобных коллоидных систем // Сборник научных трудов 10-й международной конференции по магнитным жидкостям. Сентябрь. Плес. Россия. 2002. С. 4–10.

- Айзенштадт А.М., Дроздюк Т.А., Данилов В.Е., Фролова М.А., Гарамов Г.А. Активность поверхности порошков бетонного лома // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13, № 2. С. 108–116. DOI: 10.15828/2075-8545-2021-13-2-108-116.

- Айзенштадт А.М., Данилов В.Е., Дроздюк Т.А., Фролова М.А., Гарамов Г.А. Интегральные показатели качества отработанного бетона для вторичного использования // Нанотехнологии в строительстве. 2021. Т. 13, № 5. С. 276–281. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2021-13-5-276-281.

- Данилов В.Е., Шинкарук А.А., Айзенштадт А.М., Дроздюк Т.А., Фролова М.А. Агрегативная устойчивость водной суспензии тонкодисперсного базальта // Нанотехнологии в строительстве. 2018. Т. 10, № 6. С. 77–90. DOI: dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2018-10-6-77-90.

- Дерягин Б. В. Теория устойчивости коллоидов и тонких пленок. М.: Наука, 1986. 206 с.

- Волков В.А. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы: Учебник. – 2-е изд. СПб.: Лань, 2015. 672 с.

- Бойнович Л.Б. Дальнодействующие поверхностные силы и их роль в развитии нанотехнологии // Успехи химии. 2007. Т. 76, № 5. С. 510−528.

- Цао Гочжун, Ин Ван. Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение. Пер. с англ. А.И. Ефимова, С.И. Каргов. М.: Научный мир, 2012. 520 с.

- Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности: учебник-монография. Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2008. 568 с.

- Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Фролова М.А., Тутыгин А.С. Элементы физикохимии поверхности высокодисперсных систем // Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова. Архангельск: САФУ, 2015. 145 с.

- Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. М.: Наука, 1985. 368 с.

- Фролова М.А., Тутыгин А.С., Айзенштадт А.М., Лесовик В.С., Махова Т.А., Поспелова Т.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности // Наносистемы: физика, химия, математика. 2011. № 2 (4). С. 120–125.

- Дерягин Б.В., Чураев Н.В. Смачивающие пленки. М.: Наука, 1984. 160 с.

- Айзенштадт А.М., Королев Е.В., Дроздюк Т.А., Данилов В.Е., Фролова М.А. Возможный подход к оценке дисперсионного взаимодействия в порошковых системах // Физика и химия обработки материалов. 2021. № 3. С. 40–48. DOI: 10.30791/0015-3214-2021-3-40-48.

- 19 Danilov V.E., Korolev E.V., Ayzenshtadt A.M. Measuring the contact angles of powders by the sessile drop method. Inorganic Materials: Applied Research. 2021; 12(3): 794–798.

- Гельфман М.И. Ковалевич О.В. Юстратов В.П. Коллоидная химия: учебник. СПб.: Лань, 2010. 336 с.

- Данилов В.Е. Механосинтез тонкодисперсного кремнезема для получения вяжущего на основе полисиликата натрия // Строительство - формирование среды жизнедеятельности: сборник научных трудов XX Международной межвузовской научно-практической конференции. Москва: НИУ МГСУ, 2017. С. 798–800.

- Ayzenshtadt A.M., Frolova M.A., Sokolova Y.V., Drozdyuk T.A. (2022) Control of Physical and Chemical Processes at the Phase Boundary in the Formation of Building Composites. Digital Technologies in Construction Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering. 2022; 173: 209–215 Springer, Cham. Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-81289-8_27.