Аспекты регионального зонирования по устойчивости еловых лесов к воздействию засух (на примере Московской области)

Автор: Сидоренков В.М., Перфильева О.В., Лямцев Н.И., Букась А.В., Бобрецов А.А., Рыбкин А.С.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Ограничение хозяйственной деятельности в защитных лесах Московской обл. при накоплении перестойных насаждений, ветровала и бурелома приводит к повышению численности стволовых вредителей и образованию их очагов. Ситуация осложняется увеличением цикличности и периода засух. На основе ранее проведенных исследований установлено, что устойчивость насаждений ели в значительной степени зависит от наличия влаги в почве. При возникновении засух влажность почвы может компенсироваться за счет грунтовых вод. Таким образом, зонирование территории по глубине залегания грунтовых вод позволяет определить зоны устойчивости темнохвойных насаждений к засухам. Апробация данной модели осуществлялась на территории Московской обл. Зонирование территории по устойчивости еловых насаждений проведено на основе данных отчетности о санитарных рубках. К зоне низкой устойчивости еловых лесов отнесены территории, где санитарные рубки проведены на более 80% площади, к зоне средней устойчивости - на 10-20% площади, к зоне высокой устойчивости - менее 10%. Исследования показывают, что в условиях возникновения периодических засух высокая устойчивость еловых насаждений на территории Московской обл. наблюдается при уровне залегания грунтовых вод от 1 до 6 м, низкая устойчивость - при глубине залегания более 6 м. На территории Московской обл. преобладает низкая устойчивость еловых лесов к воздействию засухи. В связи с этим необходимо изменить систему ведения лесного хозяйства посредством введения в состав лесов пород, более устойчивых к воздействию засух.

Еловые насаждения, устойчивость насаждений, засуха, изменение климата, уровень грунтовых вод

Короткий адрес: https://sciup.org/143174132

IDR: 143174132 | УДК: 630.2 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2021.2.03

Текст научной статьи Аспекты регионального зонирования по устойчивости еловых лесов к воздействию засух (на примере Московской области)

Ельники Московской обл. представлены насаждениями разного возраста. Они произрастают на плодородных, различных типов суглинистых почвах, которые имеют более высокую плотность, чем песчаные, что обусловливает слабое дренирование и, как следствие, переувлажнение почв при выпадении значительного количества осадков и быструю потерю влаги при засухах. В связи с особенностью биологии ели, заключающейся в формировании поверхностной корневой системы, еловым насаждениям свойственна низкая устойчивость к воздействию засух.

Погодные условия района исследований характеризуются периодическим повторением засух – один раз в 20–25 лет. Однако под воздействием изменения климата в последние 20 лет происходит увеличение частоты и продолжительности засух [1, 2]. Из-за недостатка влаги устойчивость еловых насаждений снижается, наблюдается их усыхание, активизируется развитие дереворазрушающих грибов, в частности корневой и еловой губок, что приводит к вспышке массового размножения короеда-типографа и других стволовых вредителей.

До засух 2002 и 2010 г. в результате ограничения хозяйственной деятельности в защитных лесах Московской обл. накопилось большое количество ветровала [1–3]. Не проведенные вовремя санитарные мероприятия обеспечили условия для резкого увеличения численности стволовых вредителей. Ситуация осложнилась воздействием засух, которые, с одной стороны, ослабили устойчивость ельников, а с другой – повлияли на рост численности популяции короеда-типографа. Сумма температур при норме развития одного поколения этого вредителя 934–1 120 °С в годы засухи достигла 1 500 °С и более, что привело к полному развитию двух основных и двух–трех сестринских поколений. Данные факторы приводят к гибели еловых насаждений в течение 3–5 лет после засухи. В последующем вспышки затухают в результате того, что снижается количество и качество корма, а также при наступлении неблагоприятных для насекомого погодных условий. Из-за нехватки тепла второе поколение вредителей в июле–августе не успевает завершить свое развитие и погибает зимой. Такая тенденция наблюдалась во время вспышки массового размножения короеда-типографа в 2002–2003 гг.

Изменение климата приводит к негативным последствиям, оказывающим влияние на состояние еловых насаждений европейской части России. В настоящее время происходят процессы, влияющие на будущие границы экосистем еловых лесов, которые медленно смещаются на север. Оценка этих последствий возможна при учёте различных сценариев изменения климата, но уже сейчас понятно, что происходящие изменения окажут значительное влияние на всю последующую хозяйственную деятельность, особенно в отношении выбора породного состава для восстановления лесов.

Действующие принципы ведения лесного хозяйства, направленные на восстановление древесных пород в соответствии с типами леса, не учитывают особенности длительных климатических воздействий на леса. Такой подход, как показывает опыт, приводит к гибели значительного количества искусственно созданных насаждений. Решить эти проблемы можно только путем внедрения систем ведения лесного хозяйства, ориентированных на использование результатов мониторинга и моделей по оценке устойчивости лесных насаждений, в том числе с учетом влияния последствий изменения климата.

Исследования проведены в рамках НИР АО РКС (Акционерное общество «Российские космические системы») – «Системный анализ и разработка методов комплексной доступности лесов для дифференцированного регламентирования лесоводственных мероприятий на основе данных ДЗЗ».

Результаты и обсуждение

В настоящее время накоплено достаточно знаний и данных для реализации моделей оценки устойчивости темнохвойных лесов к воздействию засух, на основе которых можно организовать комплексный мониторинг с учетом аккумулирования сведений по условиям погоды. Важное значение в организации работ имеет возможность определения по данным спутниковой съёмки очагов деградации еловых лесов, комплексной оценки их устойчивости.

Оценку устойчивости ельников проводили только в границах условий их произрастания, где возможно формирование высокопродуктивных древостоев, эффективно выполняющих средозащитные функции.

На основе анализа литературных источников и результатов ранее проведенных исследований

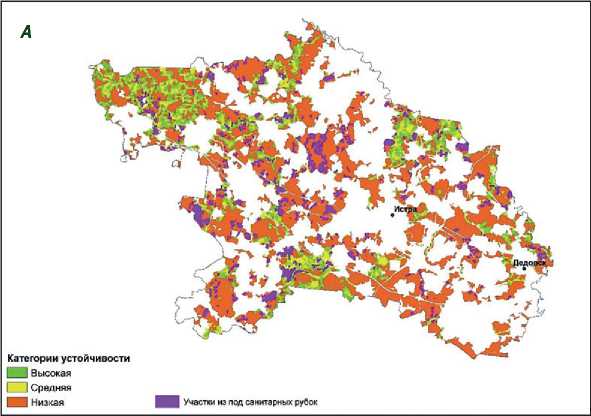

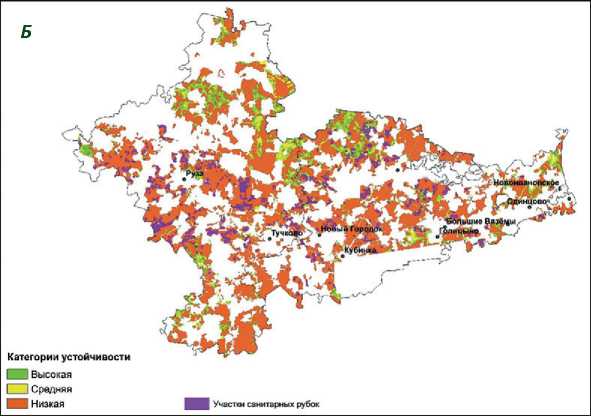

Рис. 1. Категории устойчивости насаждений ели в зависимости от уровня грунтовых вод на территории лесничеств Московской обл.:

А – Истринского; Б – Звенигородского

установлено, что устойчивость насаждений ели во многом зависит от наличия влаги в почве [1–2, 4, 5]. При возникновении засух влажность почвы может компенсироваться за счет грунтовых вод. Исходя из данной концепции необходимо определить, при каком уровне залегания грунтовых вод еловые насаждения теряют устойчивость. Решение этой задачи требует изучения глубины залегания грунтовых вод на значительной территории. С целью разработки методики в качестве пилотной территории были выбраны Наро-Фоминский, Пушкинский, Истринский, Звенигородский районы Московской обл. (рис. 1).

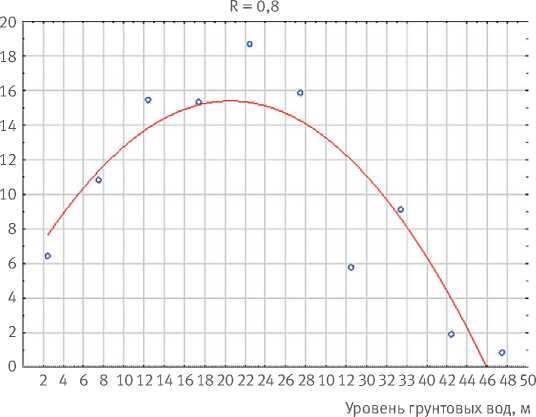

Гибель еловых насаждений определяли на основании границ проведенных за 10-летний период санитарных рубок. По результатам исследований более 400 участков объединены в группы по глубине залегания грунтовых вод с интервалом в 4 м и получена статистическая зависимость доли погибших лесов от уровня залегания грунтовых вод (рис. 2).

Согласно выявленной зависимости при глубине залегания грунтовых вод до 6 м доля площади погибших лесов не превышает 10%, при глубине залегания до 20 м этот показатель значительно увеличивается, а при глубине залегания более 20 м снижается, что обусловлено уменьшением площади ельников. При этом значительная часть еловых насаждений района исследований произрастает на территориях с глубиной залегания грунтовых вод до 16 м.

Таким образом, в Московской обл. произрастанию еловых насаждений наилучшим образом соответствуют территории с уровнем залегания грунтовых вод не более 6 м.

Дальнейшая детализация полученных сведений возможна путем обработки данных лесоустройства с целью определения доли площади погибших еловых насаждений при разной глубине залегания грунтовых вод.

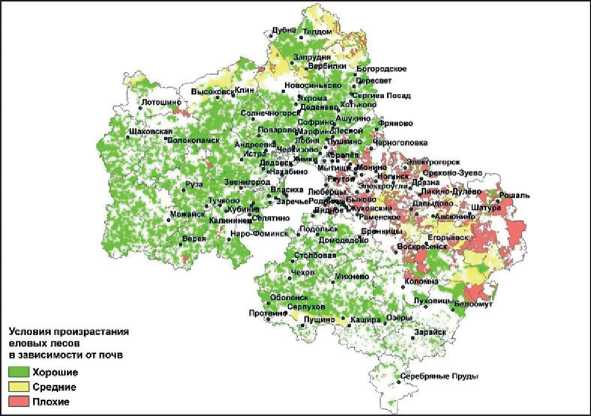

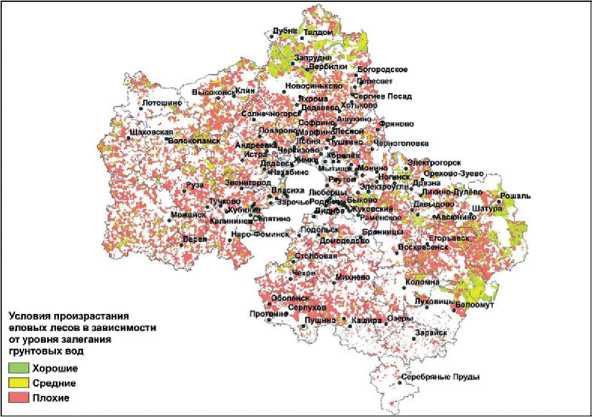

Другой важный фактор устойчивости ельников – соответствие условий местопроизрастания биологии породы. В районе исследований устойчивые еловые насаждения произрастают на различных типах суглинистых почв. Учитывая данную особенность, определять их устойчивость имеет смысл только в экологическом ареале произрастания еловых лесов, т. е. в местах распространения суглинистых непереувлажненных типов почв. На этом основании типы суглинистых почв отнесены к хорошим условиям местопроизрастания еловых лесов, типы супесчаных и легкосуглинистых почв – к средним условиям, типы песчаных и торфяных почв – к плохим условиям произрастания. Дифференциация территории Московской обл. по условиям произрастания еловых лесов в связи с характеристикой почв приведена на рис. 3.

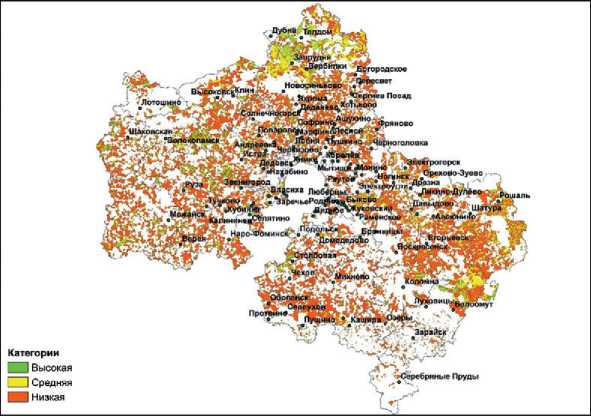

Результаты анализа литературных источников свидетельствуют о том, что при возникновении засух гибнут и ельники, произрастающие в переувлажненных условиях, однако их площадь существенно меньше, чем в сухих типах леса [3, 5–8]. Эта особенность учтена отнесением данной группы в категорию со средней устойчивостью (уровень залегания грунтовых вод до 1 м). По данным статистического анализа, высокая устойчивость еловых насаждений наблюдается при глубине залегания грунтовых вод от 1 до 6 м, низкая устойчивость насаждений – более 6 м (рис. 4).

Полученные сведения позволяют разработать систему комплексного зонирования территории Московской обл. по устойчивости еловых лесов на основе критериев, приведенных в таблице.

Критерии комплексной дифференциации территории по устойчивости еловых лесов в связи с уровнем залегания грунтовых вод и характеристиками почвы

|

Категории устойчивости |

Глубина залегания грунтовых вод, м |

Почвы |

|

Средняя |

0–1 |

Различные типы суглинистых и супесчаных оглееных почв |

|

Высокая |

1–6 |

Суглинистые и супесчаные типы почв |

|

Низкая |

> 6 |

Различные типы |

Коэффициенты значимости каждого фактора установлены экспериментальным путем,

У = 5,3492 + 0,9782 х х - 0,0238 х х2

Рис. 2. Зависимость доли площади погибших ельников от уровня залегания грунтовых вод

Рис. 3. Дифференциация территории Московской обл. по условиям произрастания еловых лесов в зависимости от типа почв

на основе результатов совпадения более 80% площади вырубок с зонами низкой устойчивости. В отношении глубины залегания грунтовых вод коэффициент равен 0,7, а почвенных условий – 0,3. Около 10% площади вырубок, образовавшихся после санитарных рубок, попадает в зону средней устойчивости лесов. Такая ситуация объясняется последствиями вспышки численности короеда-типографа и повреждения насаждений

Рис. 4. Дифференциация территории Московской обл. по условиям произрастания еловых лесов в зависимости от глубины залегания грунтовых вод

Рис. 5. Дифференциация территории Московской обл. по категориям устойчивости еловых лесов в зависимости от глубины залегания грунтовых вод и характеристикой почв

в более благоприятных для его развития зонах низкой и частично средней категории устойчивости ельников.

Результаты дифференциации территории Московской обл. по категориям устойчивости еловых лесов в зависимости от глубины залегания грунтовых вод и типа почв приведены на рис. 5.

Таким образом, на основании исследований сделан вывод о том, что для Московской обл. характерно существенное преобладание еловых лесов с низкой устойчивостью к воздействию засух. Исключение составляет Талдомский и частично Волоколамский и Егорьевский районы.

Выводы

Результаты исследований показывают, что в условиях возникновения периодических засух высокая устойчивость еловых насаждений на территории Московской обл. наблюдается при уровне залегания грунтовых вод от 1 до 6 м, низкая устойчивость – при более 6 м. При этом на территории исследований преобладают площади с низкой устойчивостью еловых лесов к воздействию засухи. Это свидетельствует о необходимости изменения системы ведения лесного хозяйства, создания условий для формирования смешанных устойчивых насаждений, а в ряде случаев – о введении в лесные культуры устойчивых к засухе пород. Учет последствий климатических изменений, связанных с увеличением частоты и продолжительности засух, требует изменения действующей системы управления лесами с учетом долгосрочного планирования, устойчивости и средообразующей функции лесов.

Список литературы Аспекты регионального зонирования по устойчивости еловых лесов к воздействию засух (на примере Московской области)

- Маслов, А.Д. Короед-типограф и усыхание еловых лесов / А.Д. Маслов. - М.: ВНИИЛМ, 2010. - 138 с.

- Гниненко, Ю.И. Динамика усыхания еловых лесов в Московском регионе [Электронный ресурс] / Ю.И. Гниненко, И.В. Хегай // Лесохозяйственная информация: электрон. сетевой журн. - 2018. - № 2. - С. 65-74. URL: http://lhi.vniilm.ru

- Лямцев, Н.И. Динамика санитарного состояния еловых лесов Подмосковья после засухи 2010 г. / Н.И. Лямцев, Е.Г. Малахова // Лесной вестник. - 2013. - № 6. - С. 82-88.

- Крылов, А.М. Пространственно-временные закономерности массового усыхания еловых насаждений Московской области: моногр. / А.М. Крылов. - Ставрополь: Логос, 2018. - 170 с.

- Букась, А.В. Негативные экологические факторы и меры по снижению их отрицательного воздействия на еловые насаждения зоны смешанных лесов европейской части России: дис. … канд. с.-х. наук / А.В. Букась. - Брянск: Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 2005.

- Крылов, А.М. Выявление очагов короеда-типографа в Московской области с использованием снимков LANDSAT / А.М. Крылов, А.А. Соболев, Н.А. Владимирова // Лесной вестник. - 2011. - № 4. - С. 54-60.

- Малахова, Е.Г. К характеристике распространения очагов короеда-типографа в Ногинском лесничестве Московской области / Е.Г. Малахова, Н.И. Лямцев // VII Чтения памяти О.А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России: матер. междунар. конф. (25-27 ноября 2013, Санкт-Петербург). - СПб.: СПбГЛТУ, 2013. - С. 57-58.

- Дзубан, В.И. Влияние лесоводственно-таксационных характеристик насаждений на устойчивость ели к короеду-типографу в Брянском лесном массиве / В.И. Дзубан, В.И. Шошин // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная: матер. VI Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, приуроченной к проведению Года экологии в России (26-28 апреля 2017, Брянск). - Брянск: изд-во БГИТУ, 2017. - С. 61-65.