Аспекты сохранения национальной храмовой архитектуры (на примере Армянского нагорья)

Автор: Лулукян Назели Суреновна

Рубрика: Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов

Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Основное содержание статьи составляет научный анализ факторов, влияющих на храмовую архитектуру с учетом национальных особенностей проектирования. Высокий объем исторических объектов на территории современной Армении в разных ее уголках, требующих реконструкции, диктует необходимость перехода на более быстрые и надежные технологии восстановления памятников архитектуры. Данная проектная работе не предоставляется возможной без комплексного изучения негативно воздействующих аспектов, которые активно способствуют разрушению и утере памятников архитектуры, в том числе армянского зодчества. В статье рассмотрены основные причины, влияющие на разрушение архитектурных памятников Армянского нагорья, а также предложен ряд мер, позволяющих увеличить их долговечность. Воздействие перечисленных разрушающих факторов на памятники архитектуры в значительной степени усугубляется их возрастом, изменившейся экологической обстановкой и необходимостью при ремонтно-строительных работах сохранять исторически достоверный облик зданий. Аппаратом исследования в данной статье является архитектурно-композиционный анализ исследуемых храмов с глубоким изучением данных факторов на базе орографического каркаса Армянского нагорья.

Климатические факторы, реконструкция, проектирование, храм, национальная архитектура, монастырь, армянское нагорье, архитектурно-композиционныйанализ, орографический каркас

Короткий адрес: https://sciup.org/147232174

IDR: 147232174 | УДК: 711.417.4 | DOI: 10.14529/build200402

Текст научной статьи Аспекты сохранения национальной храмовой архитектуры (на примере Армянского нагорья)

Анализ мировой практики последних десятилетий дает много примеров различных решений задач по сохранению объектов армянского зодчества, раскрытия и интерпретации их культурного содержания. Распространены как технические средства консервации и реконструкции, так и защитные оболочки, различающиеся приемами интерпретации культурного смысла восстановления объекта. В большинстве случаев это происходит без изменения первоначального облика архитектуры [1]. Литература по проблеме сохранения национального наследия на территории Армянского нагорья достаточно обширна. Однако почти нет трудов обобщающего характера, направленных на осмысление историко-культурной проблематики реконструкции, которая должна содержать в себе узконаправленный и конкретизированный выход на практические рекомендации создания определенной работающей или уже апробированной методики сохранения памятников армянского зодчества. К сожалению, национальную храмовую архитектуру не рассматривают и не изучают отдельно от историкокультурных памятников армянского народного достояния. Только в некоторых публикациях, касающихся более общих вопросов сохранения наследия, встречаются отдельные суждения о культурной роли реставрации памятников и тех содержательных трансформаций, которые происходят в процессе их консервации или при включении в современное архитектурное сооружение. Факторы, влияю- щие на сохранение национальной храмовой архитектуры (на примере Армянского нагорья) в контексте необходимости сохранения достояния армянского народа, являются в достаточной степени актуальными, но в недостаточной части исследованными. В особенности с точки зрения современной фундаментальной науки архитектуры, которая должна отвечать на вопрос: каким образом, т. е. по каким критериям и рекомендациям, должен быть сформулирован аппарат сохранения храмовой архитектуры, что непосредственно будет являться основополагающей темой проектов и дальнейших разработок. Аппарат исследования в системе сохранения национальной храмовой архитектуры, по рассмотрению автора, в первую очередь, должен содержать обзор численности храмов, монастырей и церквей, часовен и языческих храмов, расположенных на территории Армянского нагорья. Количество существующих (действующих) храмов, расположенных в 11 районах Армянского нагорья: Ара-гацотнская область – 35; Арарат – 9; Армавир – 9; Гегаркуник – 24; Ереван – 20; Котайкская область – 19; Лорийская область – 22; Ширакская область – 15; Сюник – 18; Тавуш – 17; Вайоцдзорская область – 1. Из этого следует сделать вывод, что большая часть храмовой архитектуры находится в 3 местностях Армянского нагорья (Арагацотнская область, Гегаркуник, Лорийская область) [2].

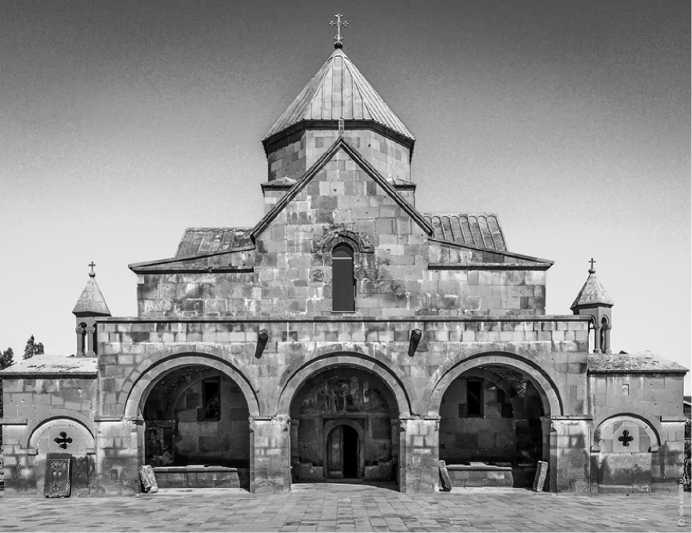

Наряду с аппаратом исследования важно изучить архитектурно-композиционный анализ ис- следуемых храмов. Поэтому в данном исследовании архитектурно-композиционный анализ занимает важное место, так как реконструкция методом консервации подразумевает неизменность внешнего облика храмовой архитектуры, что влечет за собой необходимость изучения архитектурно-композиционной составляющей для использования сведений в дальнейших проектах реконструкции. В работах В.М. Арутюнян говорится о том, что видоизменения основных, так называемых центрических композиций монастырей и храмов, возведенных на территории Армении, складывается с помощью видоизменения конструктивных решений, а также пространственно-объемного построения храмов. В связи с этим более пристальное внимание при построении храмов уделялось центральной части сооружения, так называемому крестообразному объему. Так, например, Багаран возвышается только над 1-м ярусом, а над 2-м имеет форму крестообразного вида, главным элементом данной композиции считается купол – 3-й ярус, он в свою очередь 8-гранный. Проанализировав дальнейшее видоизменение так называемых центрических композиций, можно прийти к выводу, что они в большинстве случаев происходят по линии проектирования многоапсидных апсид, в частности, 3, 4, 6 и 8, а также происходит своего рода синтез базиликальных и центрических типов проектирования. Эти видоизменения можно просмотреть на примере храма Одзун, в котором четко прочитываются базиликальные тенденции при проектировании, или на примере церкви Гаянэ, где преобладает центрическое композиционное начало [3]. На рис. 1 изображен армянский мона- стырь Одзун VI века, расположенный в селе Одзун Лорийской области Армении. На рис. 2 изображена церковь Святой Гаяне, которая находится в городе Вагаршапат Армавирской области Армении [4]. Стоит отметить, что церковь Святой Гаяне входит в состав Эчмиадзинского монастыря, а с 2000 года вошла в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В середине IX века, когда в Армении начали применять новый строительный материал – так называемые туфовые плиты, – постройки стали более утонченными. Вследствие данного фактора происходит трансформация сферического контура кровли, стандартная черепичная кровля теперь заменяется на коническую. В промежутке X–XI вв. происходит распространение парусных конструкций, которые стали наиболее часто применяться в храмовой архитектуре Армении [5]. Теперь привычная граненая форма барабанов и куполов заменяется на круглую форму. При этом следует отметить, что купола зачастую визуально увенчиваются за счет покрытия зонтичной формой, которая в свою очередь является одной из особенностей в пространственно-композиционном построении национальной храмовой архитектуры. Примерно с X в. в разных уголках Армении постепенно начинают и развивают строительство главных архитектурных ансамблей. На протяжении всей армянской культуры возведение монастырских комплексов занимает особое место, особенно явно это прочитывается на рубеже XI–XII вв., так как именно в это время происходит наиболее активное возведение исторически значимых церквей и монастырей на территории Армянского нагорья. И большая их

Рис. 1. Монастырь Одзун, расположенный в селе Одзун Лорийской области Армении

Лулукян Н.С.

храмовой часть принимает свой окончательный архитектурный вид уже в XIII в. [6]. Но некоторые продолжают развиваться, трансформироваться и видоизменяться вместе с временным потоком в последующие века. Также стоит отметить, что свою значимость не теряет и декоративное убранство национальной храмовой архитектуры. Одним из наиболее целостно сохранившихся храмов с резьбой по камню считается монастырь Санаин (рис. 3), который располагается в одноименном селе Санаин (в границах города Алаверди Лорий- ской области), в честь которого и был назван монастырь. Возведение комплекса изначально было на незначительном высоком плоскогорье, у каньона реки Дебед. Как и много лет назад, данный комплекс является средневековым культурным центром Северной Армении [7].

Одним из главных факторов, которые определяют фундаментальные принципы построения планировочных структур храмовой архитектуры, принято считать их функциональное значение. Национальная храмовая архитектура Армении имеет

Рис. 2. Церковь Святой Гаяне, расположенная в городе Вагаршапат (Армавирская область, Армения)

Рис. 3. Монастырь Санаин, расположенный в границах города Алаверди (Лорийская область, Армения)

многогранную, в то же время ограниченную направленность в эксплуатации. Именно этим обусловлены планировочные решения храмов и взаимосвязь с многообразными культовыми функциями разных по типу частей единого сооружения, например таких, как алтарь, притвор, усыпальница, средняя часть храма (корабль), колокольня и т. д. Так же особую роль в храмовой архитектуре Армении занимает функция культурно-просветительская, так как раньше большинство школ находились при церкви. В таких учебных пространствах обязательно присутствовали такие функциональные зоны, как библиотеки, книгохранилища, гавиты-притворы, трапезные. Они и по сей день являются неотъемлемой частью при планировках и зонировании монастырей и церквей. Еще один немаловажный вид функциональной направленности, который следует выделить в храмовой архитектуре, – это хозяйственно-ремесленное назначение. К таким помещениям относят ремесленные мастерские и сооружения, которые используются в переработке с/х продуктов. Когда два храма по планировочному решению были прямоугольными и промежуточное расстояние между ними позволяло выполнить еще одну постройку для объединения храмов в единый ансамбль, возводился Ахпат. Это позволяло визуально собрать на больших территориях ансамбли в единую объёмно-пространственную композицию. Неотъемлемым элементом каждого храма, церкви или монастыря является наличие колоколен, которые, в свою очередь, либо пристроены после возведения основной части архитектуры, либо надстроены над существующими купольными барабанами, либо возводились как отдельно стоящие здания. Они представляют собой небольшое сооружение, выдержанное в общей стилистике храмового комплекса. Колокольни хоть и являлись по масштабам небольшими сооружениями, но своим присутствием еще больше усиливали доминирующее и главенствующее значение центрального (главного) храма. Эта особенность колоколен в армянской архитектуре сильно отличает их от соседствующих храмов на Руси и Западе.

Исследования по сохранению храмовой архитектуры на базе орографического каркаса являются важной частью для определения факторов, влияющих на долговечность храмовой архитектуры. В результате изучения различных источников можно сделать вывод, что размещение и построение храмовой архитектуры на территории Армении имеет привязку к 3 основным системам географического характера:

-

1. Система рек и озер послужила основой для формирования системы зарождения и расселения населенных пунктов, в каждом из которых первичным считалось построение храма. Данная модель исследования обоснована тем, что орографический каркас определяет систему связей между количеством построенных храмов и особенностью архитектурной организации жилой среды городов

-

2. Рельеф, а также особенности климата Армянского нагорья учитывались при построении храмовой архитектуры. В соотношении территориального баланса рельеф Армении складывается из горных местностей, которые занимают практически 40 % всей территории. Значимое место занимает также зона леса. Во многом климатические и географические особенности территории определяли функциональную, архитектурно-композиционную типологию храмовых комплексов.

-

3. Расположение дорог с древних времен до нашего времени подчинено одним и тем же определенным принципам, особенности которых были зафиксированы в работах В.М. Арутюнян, К.Л. Оганесян [8]. По данной работе можно сделать вывод, что крупные храмы всегда проектировались с учетом расположения развязок главных дорог города, что в итоге составляло архитектурно-пространственную композицию формирования градостроительной ситуации крупных городов, таких как Ереван, Эчмиадзин, Ленинакан и др.

и поселений Армянского нагорья, формировавшихся исходя из местоположения храмовой архитектуры.

Также стоит отметить, что формирование типологических признаков и основных факторов, неблагоприятно влияющих на храмовую архитектуру, позволило бы формировать статистические данные более грамотно с точки зрения архитектурного анализа. Автором выявлены и рассмотрены следующие (факторы) критерии: продолжительность эксплуатации, включая характеристики эксплуатационного режима; уровень воздействия внешней и внутренней среды; конструктивное решение храмов; технология и методика производства работ по реконструкции; качество ремонтновосстановительных работ. В свою очередь перечисленные факторы могут быть аппроксимированы различными функциями линейного или нелинейного характера. Естественным образом модель изучения типологических признаков разрушения архитектуры связывается в первую очередь с климатическими особенностями местности и материалом, из которого были построены памятники архитектуры. Климатические особенности Армянского нагорья обоснованы географическим положением: большими перепадами высот, морозными и снежными зимами, жарким, солнечным летом, характерными для Армении в целом [9].

В ходе исследования были рассмотрены:

-

1) климатические пояса Армении,

-

2) формирование климата,

-

3) солнечное сияние,

-

4) атмосферные осадки,

-

5) температура,

-

6) атмосферные явления,

-

7) ветры.

Изменение климата. Были вычислены изменения температуры и осадков за 961–1990 гг. (за 30-летние периоды), а также с 1990 по 2013 г.

Лулукян Н.С.

Исследование показало, что в течение последних 80 лет наблюдалось повышение годовой температуры на 1 °C и уменьшение осадков на 6 %, что не является критичным показателем для Армении. На основании изученной документации («Датирования построек национальной храмовой архитектуры») можно установить, что храмовая архитектура значительно поддается разрушению последние 10 лет. Это объясняется тем, что в качестве материала при строительстве храма использовался белый и красный туф местного производства, для которого данные изменения климата являются существенными. Из чего следует вывод – фактор влияния климата играет основополагающую роль в разрушении храмовой архитектуры. Дальнейшее исследование факторов, неблагоприятно влияющих на храмовую архитектуру, базируется на изучении сейсмоустойчивости. Сохранность памятников архитектуры – сложная задача, требующая комплексного подхода. Изучение факторов, влияющих на сохранение национальной храмовой архитектуры, является важным этапом в дальнейшей разработке современных методов сохранения, реконструкции и дальнейшей реставрации национального достояния армянского народа [10]. В связи с этим анализ факторов влияния на долговечность архитектуры считается основополагающим. Требуется также системный подход к сохранению храмовой архитектуры, который является наиболее эффективным в вопросе сбора данных для дальнейшего внедрения полученных данных в проекты по сохранению архитектурного наследия. В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на разрушение архитектурных национальных памятников. Воздействие перечисленных разрушающих факторов на национальную храмовую архитектуру в значительной степени усугубляется их возрастом, изменившейся экологической обстановкой в Армении и необходимостью при ремонтно-строительных работах сохранять исторически достоверный облик зданий. Из перечисленных факторов на первом месте стоят разрушения строительных конструкций памятников архитектуры, вызываемые миграцией влаги. Влажность в памятниках объясняется адсорбцией воздушных паров, явлением капиллярности, определяемым структурой применяемого материала (поры и капилляры используемых строительных материалов благоприятствуют удержанию влаги). Влияние электро-потенциальных разностей, а также атмосферных осадков и грунтовой влаги, недостатки ремонта и т. д. оставляют неизгладимый след комплексноследственных причин, способствующих разрушению многовековой исторической храмовой архитектуры Армянского нагорья.

Список литературы Аспекты сохранения национальной храмовой архитектуры (на примере Армянского нагорья)

- Токарский, Н.М. Архитектура древней Армении / Н.М. Токарский; Акад. наук Арм. ССР. Ин-т истории. - Ереван: Изд. и тип. Изд-ва Акад. наук Арм. ССР, 1946. - XVI. - 383 с.

- Степанян, Н.С. Искусство Армении: черты историко-художественного развития / Н.C. Степанян. - М.: Галарт, 2007. - 303 с.

- Якобсон, А.Л. Армянские хачкары / А.Л. Якобсон; Гл. упр. по охране и использ. памятников истории и культуры при Совете Министров АрмССР. - Ереван: Айастан, 1986. - 102 с.

- Мнацаканян, С.X. Памятники архитектуры в Советской Армении / С.X. Мнацаканян, Н.С. Степанян. - Ленинакан: Изд-во "Аврора", 1970. - 175 с.

- Мнацаканян, С.X. Архитектура армянских притворов / С.X. Мнацаканян. - Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1952. - 144 с.

- Якобсон, А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры: Центр. обл. Византии, Греция, Малая Азия, Сирия, Месопотамия, югославян. страны, Древ. Русь, Закавказье, Сред. Азия / А.Л. Якобсон. - Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1985. - 152 с.

- Якобсон, А.Л. Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков / А.Л. Якобсон; под общ. ред. Н.М. Бачинского. - М.; Л.: Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950 (Л.: тип. им. Ивана Федорова). - 167 с.

- Арутюнян, В.М. Архитектура Советской Армении / В.М. Арутюнян, К.Л. Оганесян; Акад. наук. Арм. ССР. Сектор истории и теории искусства. - Ереван: Изд-во Акад. наук Арм. ССР, 1955. - 296 с.

- Лулукян, Н.С. Методы реконструкции храмовой архитектуры на территории Нагорно-Карабахской Республики / Н.С. Лулукян // Вестник ЮУрГУ. Серия "Строительство и архитектура". - 2018. - Т. 18, № 3. - С. 10-15.

- Лулукян, Н.С. Сравнительно-типологический анализ армянской храмовой архитектуры (на материале объектов Нагорного Карабаха) / Н.С. Лулукян // Дизайн. Искусство. Промышленность. - 2017. - № 4. -С. 89-95