Ассимиляционный аппарат в культурах сосны

Автор: Сунгурова Наталья Рудольфовна, Худяков Виктор Васильевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (153), 2015 года.

Бесплатный доступ

В лесных экосистемах хвоя играет важную функциональную роль, которая определяется ее активностью в процессах роста и развития хвойных фитоценозов, взаимодействием с другими компонентами биогеоценозов и средой обитания. Исследование ассимиляционного аппарата в 36-летних культурах сосны на долгомошной вырубке проводилось в северо-таежном районе Архангельской области. Изучены и проанализированы биометрические и морфометрические показатели фотосинтетического аппарата сосны. Установлено, что для исследуемых искусственных насаждений созданы благоприятные условия, в которых они развиваются, достигая показателей по производительности, близких к соснякам зеленомошной группы средней подзоны тайги.

Лесные культуры, сосна, ассимиляционный аппарат, крона, хвоя

Короткий адрес: https://sciup.org/14751002

IDR: 14751002 | УДК: 630*232.411.11

Текст научной статьи Ассимиляционный аппарат в культурах сосны

В лесных экосистемах хвоя играет важную функциональную роль, которая определяется ее активностью в процессах роста и развития хвойных фитоценозов, взаимодействием с другими компонентами биогеоценозов и средой обитания [16]. С количеством хвои связана продуктивность древостоя, а также важнейшие процессы жизнедеятельности: фотосинтез, транспирация, продуцирование кислорода, аккумуляция атмосферной пыли и другие. На ранней стадии развития древостоя, когда по ходу роста еще трудно выявить накопление стволовой массы, о жизнеспособности и потенциальных возможностях формирования ценных насаждений можно судить по характеристикам развития и функционального состояния ассимиляционного аппарата деревьев [11].

Изучение ассимиляционного аппарата в культурах сосны имеет практическую значимость. Несмотря на значительную изменчивость длины и ширины хвои сосны даже в пределах кроны одного дерева, особенно в различные годы, этот признак очень характерен для одного и того же географического района, но в более или менее одинаковых условиях местообитания (в близких классах бонитета или одинаковых типах леса). Средняя длина хвои является важным диагностическим признаком вида сосны, передается по

наследству и сохраняется при перенесении его в другой физико-географический район. По длине и ширине хвои выделено много разновидностей сосны обыкновенной [18].

Одной из важных характеристик продукционного процесса фитоценозов является листовой индекс, то есть отношение поверхности листьев к единице площади. Этот показатель во многом определяет степень трансформации лесными фитоценозами факторов среды и фотосинтетическую деятельность растений [1], [6], [14], [26], [27]. Листовой индекс, по мнению ряда авторов [5], [21], [22], является наиболее удобной величиной для сравнения продуктивности биогеоценозов.

Целью работы было изучение ассимиляционного аппарата в 36-летних культурах сосны, произрастающих на долгомошной вырубке в северо-таежном районе Архангельской области.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение ассимиляционного аппарата в 36-летних культурах сосны на долгомошной вырубке проводилось в северо-таежном районе Архангельской области. Искусственные молодняки создавались посадкой 2-летних стандартных сеянцев следующими способами обработки почвы: 1) пласты плуга ПКЛ-70; 2) фрезерованные полосы фрезы ФЛУ-0,8. Характеристика 36-летних культур по вариантам опыта приведена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика 36-летних культур сосны

|

Способ обработки почвы |

Высота, м |

Диаметр, см |

Количество, шт./га |

Запас, м3/га |

Класс бонитета |

|

Пласт |

15,3 |

17,5 |

2336 |

250 |

II |

|

Фрезполоса |

14,7 |

16,3 |

2208 |

214 |

II |

При изучении ассимиляционного аппара-

та использовались рекомендации и методики П. А. Феклистова и др. [24], К. С. Бобковой и др. [6]. У модельных деревьев крону размечали на три равные части (верхнюю, среднюю и нижнюю). Затем от каждой части отбирали средние по диаметру у основания и длине ветви, с которых обрывали всю хвою по годам. Оборванную хвою подсчитывали и взвешивали на электронных технических весах с точностью ±10 мг, определяли массу средней хвоинки. Длину, ширину и толщину хвоинки измеряли электронным штангенциркулем с точностью ±0,01 мм. Данные по размерам хвоинок использовали для определения их площади по формуле:

S = 5,14 L

b ) a + -___2

где S – площадь хвоинки, мм2; L – длина хвоинки, мм; a – толщина хвоинки, мм; b – ширина хвоинки, мм.

Влажность хвои определяли по формуле:

H = a z b 100%,

a где H – влажность хвои в % от ее веса в свежем состоянии; a – вес навески в свежем состоянии; b – вес навески в абсолютно сухом состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Длительность жизни хвои сильно варьирует и по типам леса, и внутри насаждения от дерева к дереву, и в кроне каждого дерева [9]. М. Е. Ткаченко [20] установил, что сосновая хвоя держится на дереве 3–4 года. По мнению Л. Ф. Правдина [18], это справедливо только для лесов европейской части нашей страны, потому как в лесах Сибири хвоя держится значительно дольше, до 5–7 и даже 9 лет.

В изучаемых культурах в среднем долговечность хвои составляет 5,3 года. Причем в верхней части кроны продолжительность жизни фотосинтетического аппарата равняется 4,8, в средней – 5,7, в нижней – 5,5 года (табл. 2). Н. А. Бабич, Д. Н. Клевцов, И. В. Евдокимов [2], исследуя продолжительность жизни хвои в 40-летних посевах сосны обыкновенной южной подзоны тайги, отметили, что в лишайниковом типе леса она составляет 4,1, в сосняке брусничном – 3,6, в сосняке черничном – 3,9 года.

В общей массе у сосны преобладает хвоя первых четырех лет жизни, с пятого года начинается интенсивный опад хвои. Наши исследования показывают, что наибольшую массу имеет хвоя третьего года жизни. С возрастом масса хвои на дереве уменьшается. Хвоя первых четырех лет составляет 86,3–97,1 % от общей массы. По наблюдениям П. А. Феклистова и О. Н. Тюка-виной [25], в сосняках Архангельской области максимальное значение массы хвои приходится на 2-летнюю хвою. Исследования К. С. Бобковой, В. В. Тужилкиной, С. Н. Сенькиной и др. [6] показали, что продолжительность жизни хвои увеличивается по мере ухудшения лесорастительных условий в пределах растительной зоны. Так, масса хвои сосны пяти лет и старше в сосняке черничном составляет в среднем 18,9 %, в чернично-сфагновом – 22,1 %. По данным В. Д. Надуткина, А. Н. Модянова [13], в возрастном спектре хвои сосны в сосняке черничном северной подзоны тайги хвоя первых четырех лет составляет 82 %, хвоя 5–10-летнего возраста – 18 % от общего веса хвои. Н. А Бабич, М. Д. Мерзленко, И. В. Евдокимов [4] установили, что хвоя первых четырех лет составляет более 90 % от общего веса хвои в кроне.

Ряд исследователей [6], [7], [8], [13], [15] отмечают, что основная масса и численность хвои находятся в средней части полога. В молодня-ках здесь сосредоточено 52 % всей массы хвои, в средневозрастных – 48 %, в спелых – 45 % [8]. Наши исследования показали, что в 36-летних культурах сосны в средней части полога располагается наибольшее количество хвоинок – 6169–7878 штук, хотя масса хвои составляет 28–38 % от всей массы хвои на дереве, а в верхней части полога сосредоточено 40–52 % от общей массы хвои, но насчитывается несколько меньшее число хвоинок – 6145–7210 штук.

Н. А. Бабич, М. Д. Мерзленко [3] отмечают, что в лучших лесорастительных условиях хвоя имеет на два года меньшую продолжительность жизни. В лучших условиях у растения больше строительного материала, чтобы формировать быстрее новую хвою, которая, конечно, работает более эффективно, чем старая.

Масса хвои разного возраста внутри крон сосен

Таблица 2

|

Способ обработки почвы |

Часть кроны |

Масса хвои в возрасте, лет |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Итого |

||

|

Пласт |

верхняя |

28,43* 22,5 |

38,15 30,3 |

38,43 30,5 |

17,47 13,9 |

3,58 2,8 |

0,04 0,03 |

126,10 100 |

|

средняя |

14,45 21,5 |

14,04 20,9 |

18,03 26,8 |

11,55 17,2 |

7,79 11,6 |

1,43 2,1 |

67,29 100 |

|

|

нижняя |

9,40 20,6 |

10,89 23,8 |

12,54 27,4 |

8,56 18,7 |

3,55 7,8 |

0,76 1,7 |

45,69 100 |

|

|

в среднем |

17,43 21,5 |

21,03 25,0 |

23,00 28,2 |

12,53 16,6 |

4,98 7,4 |

0,74 1,3 |

- |

|

|

Фрезполоса |

верхняя |

31,60 29,7 |

27,70 26,0 |

31,66 29,8 |

10,79 10,1 |

4,63 4,4 |

- |

106,38 100 |

|

средняя |

24,43 24,2 |

22,99 22,8 |

30,04 29,8 |

17,00 16,9 |

6,07 6,0 |

0,27 0,3 |

100,80 100 |

|

|

нижняя |

10,38 17,1 |

12,74 21,0 |

18,65 30,7 |

11,08 18,2 |

2,55 4,2 |

5,40 8,9 |

60,80 100 |

|

|

в среднем |

22,13 23,7 |

21,15 23,3 |

26,78 30,1 |

12,96 15,1 |

4,42 4,9 |

2,83 4,6 |

- |

|

Примечание: * - в числителе приведена масса хвои в граммах, в знаменателе - в процентах.

Изучая размеры ассимиляционного аппарата сосны, П. С. Кондратьев [10] заключил, что длина хвои постепенно уменьшается сверху вниз по кроне дерева с увеличением возраста мутовки, причем это положение действует у всех сосен, даже произрастающих в различных типах леса и в разных зонах. Это подтверждается и работами других авторов [2], [4], [13], [23]. Так, Н. А. Бабич, М. Д. Мерзленко, И. В. Евдокимов [4] определили, что наибольших размеров в длину в северной подзоне тайги достигает трехлетняя хвоя (в черничном типе 36,4 мм, в вересково-лишайниковом типе 30,3 мм). П. А. Феклистов с соавт. [24] установили, что ширина и толщина средней хвоинки сосны в разных типах леса более или менее постоянны. Исследователи отмечают, что длина хвои - признак более изменчивый. Наибольшей длины она достигает в более продуктивных типах леса.

Анализируя изменение морфологических показателей хвои сосны, Н. А. Бабич, Д. Н. Клевцов, И. В. Евдокимов [2] пришли к выводу, что уменьшение длины, ширины и толщины хвои происходит от верхней части кроны (66,8; 1,71; 0,78) к нижней (29,8; 1,02; 0,49), а также линейные размеры средней хвоинки зависят от лесорастительных условий. Эти данные согласуются как с нашими показателями (табл. 3), так и с исследованиями Н. И. Казимирова с соавт. [8]. Авторы отметили, что в сосняке черничном средней тайги Карелии длина хвои равна в среднем 42,4, ширина 1,47 и толщина 0,54 мм, тогда как в сосняке воронично-черничном - 34,4; 1,51 и 0,70 мм соответственно. Е. В. Прыгов, О. Н. Уродкова, П. А. Феклистов

[19] установили, что сосняки черничные в сравнении с другими типами сосняков пригородной зоны г. Архангельска имеют наиболее крупную хвою - 32,9 мм в длину. Согласно нашим данным, полученным в сосняке долгомошном, средняя длина хвоинки варьирует от 31,52 до 35,6 мм, ширина - от 0,96 до 1,08 мм, толщина - от 0,43 до 0,47 мм.

Морфометрические показатели ассимиляционного аппарата сосны в зависимости от способа обработки почвы приведены в табл. 4.

Общая масса хвои на средней ветви в зависимости от способа обработки почвы колеблется от 77,7 до 85,2 г. Е. В. Прыгов, О. Н. Уродкова, П. А. Феклистов [19] отмечают, что в Архангельской области этот показатель составляет в сосняке черничном 12 г, сосняке кустарничково-сфагновом - 40 г, сосняке чернично-сфагновом - 25 г.

По массе хвои на дереве можно отметить, что в культурах сосны, высаженных по пластам, этот показатель составляет 5,3 кг хвои, по фрез-полосам - 6,2 кг. Данное различие обусловлено главным образом степенью развития их кроны в связи с разным положением деревьев в насаждении. Если на фрезполосах деревья являются господствующими и обладают весьма развитой кроной, то в относительно более лучших условиях, то есть сосен, высаженных по пластам, деревья занимают положение среднего дерева и имеют менее развитую крону. Масса хвои в абсолютно сухом состоянии примерно в 1,8 раза меньше, чем в свежем. Согласно анализу ряда образцов, сухое вещество составляет в среднем 60,4 % (56,8 % на пластах и 64,3 % на фрезполосах) от

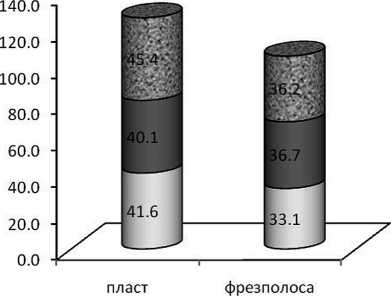

В культурах сосны, высаженных по пластам, влажность хвои наибольшая во всех частях кро- ны, что, несомненно, сказывается и в целом на продуктивности деревьев (рисунок).

Поверхность одного листа (хвои) в свежем состоянии равняется у сосны на пластах 0,65 см2, на фрезполосах – 0,68 см2. По данным К. С. Бобковой [5], в зеленомошном типе леса средней тайги – 0,97 см2.

Таблица 4

Морфометрические показатели ассимиляционного аппарата сосны

|

Способ обработки почвы |

Количество хвоинок на ветке, шт. |

Масса средней хвоинки, мг |

Масса хвои на дереве, кг |

Площадь хвои на ветви, см2 |

Площадь хвои на дереве, м2 |

Индекс листовой поверхности, га/га |

Число живых ветвей, шт. |

|||

|

часть кроны |

в среднем |

|||||||||

|

верхняя |

средняя |

нижняя |

||||||||

|

Пласт |

7210 |

6169 |

4019 |

5799 |

13,4 |

5,3 |

3641,5 |

24,4 |

5,39 |

70 |

|

Фрезполоса |

6145 |

7878 |

5344 |

6456 |

13,2 |

6,2 |

4608,3 |

32,9 |

8,07 |

67 |

□ Верхняя часть кроны

□ Средняя часть кроны

□ Нижняя часть кроны

Влажность хвои в разных частях кроны

Каждый тип фитоценоза характеризуется определенным показателем листового индекса древесной растительности. Отмечается, что по мере продвижения на север, а также с ухудшением дренажа и увеличением избыточного увлажнения величина поверхности листьев снижается. Так, по данным В . Д. Надуткина, А. Н. Модянова

[13], в древостоях сосновых лесов зеленомошной группы типов северной подзоны тайги листовой индекс равен 6,3–6,4 га/га. К. С. Бобкова [5] указывает, что для сосняков средней тайги характерна величина листового индекса 6–8,1 га/ га. Относительно большая величина листовой поверхности (10,02 га/га) характерна для сосново-елового древостоя. В исследованиях Y. Tadaki [28] приведены близкие данные по листовой поверхности сосновых лесов для сомкнутых суходольных сосняков (7–12 га/га).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изучаемых нами искусственно созданных древостоях сосны индекс листовой поверхности составляет 5,39–8,07 га/га, что указывает на правильно подобранную технологию создания лесных культур в данных лесорастительных условиях. Для насаждений созданы благоприятные условия, в которых они развиваются, достигая показателей по производительности, близких к соснякам зеленомошной группы средней подзоны тайги. Это очень важно, поскольку хвоя как ассимиляционный орган, участвующий в фотосинтезе, влияет на образование надземной органической массы.

Список литературы Ассимиляционный аппарат в культурах сосны

- Бабич Н. А. О точности учета надземной фитомассы культур сосны//Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 1989. № 1. С. 112-115.

- Бабич Н. А., Клевцов Д. Н., Евдокимов И. В. Зональные закономерности изменения фитомассы культур сосны: Монография. Архангельск: САФУ, 2010. 140 с.

- Бабич Н. А., Мерзленко М. Д. Биологическая продуктивность лесных культур. Архангельск: АГТУ, 1998. 89 с.

- Бабич Н. А., Мерзленко М. Д., Евдокимов И. В. Фитомасса культур сосны и ели в Европейской части России. Архангельск, 2004. 112 с.

- Бобкова К. С. Биологическая продуктивность хвойных лесов Европейского Северо-Востока. Л.: Наука, 1987. 156 с.

- Бобкова К. С., Тужилкина В. В., Сенькина С. Н., Галенко Э. П., Загирова С. В. Эколого-физиологические основы продуктивности сосновых лесов Европейского Северо-Востока. Сыктывкар, 1993. 176 с.

- Веретенников А. В. Метаболизм древесных растений в условиях корневой аноксии. Воронеж: ВГУ, 1985. 152 с.

- Казимиров Н. И., Волков А. Д., Зябченко С. С., Иванчиков А. А., Морозова Р. М. Обмен веществ и энергии в сосновых лесах Европейского Севера. Л.: Наука, 1977. 304 с.

- Каменецкая И. В. Изменение массы и морфологии хвои разных возрастов в кронах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) по годам в разных типах леса//Продуктивность и структура растительности молодых сосняков. М., 1973. С. 63-68.

- Кондратьев П. С. Закономерности формирования отдельных вегетативных органов дерева в разных типах леса и в разных зонах Европейской части СССР: Автореф. дисс.. канд. с.-х. наук. М.: МГУ, 1961. 22 с.

- Лир Х., Польстер Г, Фидлер Г.-И. Физиология древесных растений. М.: Лесн. пром-сть, 1974. 425 с.

- Молчанов А. А. Продуктивность органической массы в лесах различных зон. М.: Наука, 1971. 276 с.

- Надуткин В. Д., Модянов А. Н. Надземная фитомасса древесных растений в сосняках зеленомошных//Вопросы экологии сосняков Севера: Тр. Коми фил. АН СССР. 1972. № 24. С. 70-80.

- Ничипорович А. А. О путях повышения производительности фотосинтеза растений в посевах//Фотосинтез и вопросы повышения продуктивности растений. М.: Наука, 1963. С. 5-36.

- Онучин А. А., Козлова Л. Н. Структурно-функциональные изменения хвои сосны под влиянием поллятантов в лесостепной зоне Средней Сибири//Лесоводство. 1993. № 2. С. 39-45.

- Онучин А. А., Спицына Н. Т. Закономерности изменения массы хвои в хвойных древостоях//Лесоведение. 1995. № 5. С. 48-58.

- Поздняков Л. К., Протопопов В. В., Горбатенко В. М. Биологическая продуктивность лесов Средней Сибири и Якутии. Красноярск, 1969. 156 с.

- Правдин Л. Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость, внутривидовая систематика и селекция. М.: Наука, 1964. 191 с.

- Прыгов Е. В., Уродкова О. Н., Феклистов П. А. Параметры ассимиляционного аппарата в разных типах сосняков//Экологические проблемы Севера: Межвузовский сборник научных трудов. Архангельск, 2000. Вып. 3. С. 25-28.

- Ткаченко М. Е. Общее лесоводство. Изд. 2-е. М.; Л., 1955. 600 с.

- Тужилкина В. В., Ку з и в Е. А. Определение поверхности хвои сосны и ели в средней подзоне тайги//Биогеоценологические исследования хвойных фитоценозов на Севере. Сыктывкар, 1983. С. 16-20.

- Уткин Ф. И., Дылис И. В. Изучение вертикального распределения фитомассы в лесных фитоценозах//Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1996. Т. 72. № 6. С. 79-91.

- Феклистов П. А. Развитие ассимиляционного аппарата сосны обыкновенной в условиях г. Архангельска//Проблемы лесовыращивания на Европейском Севере: Сборник научных трудов. Архангельск АГТУ, 1999. С. 85-88.

- Феклистов П. А., Евдокимов В. Н., Барзут В. М. Биологические и экологические особенности роста сосны в северной подзоне Европейской тайги. Архангельск: ИПЦ АГТУ, 1997. 140 с.

- Феклистов П. А., Тюкавина О. Н. Особенности ассимиляционного аппарата, водного режима и роста деревьев сосны в осушенных сосняках: Монография. Архангельск: ИД САФУ, 2014. 179 с.

- Цельникер Ю. А. Радиационный режим под пологом леса. М.: Наука, 1969. 100 с.

- Цельникер Ю. Л., Корзухин М. Д., Зейде Б. Б. Морфологические и физиологические исследования кроны деревьев. М.: Мир Урании, 2000. 96 с.

- Tadaki Y. Biomass of forests, with special reference to the leaf biomass of forests in Japan//Journal of Japanese Forest Society. 1976. Vol. 58. № 11. Р. 416-423.