Атипичные самоповреждения у пациентки с эндогенным психическим расстройством (клинический случай)

Автор: Гарагашева Е.П., Молина Т.Р., Уманский Е.М.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Рубрика: В помощь специалисту

Статья в выпуске: 2 (87) т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной теме девиантного поведения, в частности самоповреждений у пациентов с психическими заболеваниями. Приведены данные литературы о распространенности этих нарушений, ключевых характеристиках этого контингента. В качестве иллюстрации приводится пример из личной клинической практики с подробным разбором ситуации. В заключении делается вывод о необходимости большего внимания к проблеме и улучшения качества помощи этим пациентам.

Самоповреждение, самопорезы, психическое заболевание

Короткий адрес: https://sciup.org/140303394

IDR: 140303394

Текст научной статьи Атипичные самоповреждения у пациентки с эндогенным психическим расстройством (клинический случай)

Актуальность. Самоповреждения (селфхарм) - это сознательные и неосознанные причинение себе несмертельного вреда телесному или психическому здоровью как разрушение или изменение любых тканей тела, независимо от мотивов или намерения умереть [1, 2]. Часто это механизм преодоления трудностей, но также могут выполнять функцию самонаказания, регулировки аффекта или сигнала окружающим о степени душевной боли [3, 4]. Встречаются преимущественно среди подростков и молодых лиц с частотой до 17% всей популяции [1] (от 7,5 до 46,5%), чаще у людей с психическими и личностными расстройствами [2, 6]. Среди способов доминируют самопорезы предплечий и отравления [7, 8], и в целом относятся к факторам риска самоубийства [9].

Селфхарм и суицид являются результатом воздействия основных и поддерживающих факторов риска, включая другие проблемы психического здоровья, такие как депрессия, воздействие травмирующих событий или других сложных обстоятельств в окружении молодого человека, буллинг и др. [10, 11, 12]. Так же описан феномен «социального заражения», при котором родственники и близкое окружение человека, совершающего самоповреждения и/или самоубийство, способны начать совершать подобное девиантное поведение [13]. Очевидно, что членовредительство и самоубийство являются сложной и многогранной проблемой. Разработка мер профилак тики, социальной адаптации и мер поддержки представляет актуальное направление исследований.

Самоповреждения как форма девиантного поведения имеет следующие критерии согласно DSM-5 [14]: А. Индивид, по крайней мере, 5 дней преднамеренно наносил себе телесные повреждения в течение прошедшего года, не пытаясь совершить суицид. B. Индивид совершает самоповреждения по одной или нескольким из следующих причин: наносит самоповреждения, ожидая получить облегчение от негативных эмоций; чтобы разрешить внутриличностностный конфликт; пытается достичь положительного эмоционального состояния. С. Предшествовать самоповреждениям должны (и/ или): негативные мысли или чувства (C1a), конфликты с другими людьми (C1b), озабоченность поведением, которое трудно контролировать (C2), повторяющиеся мысли о самоповреждающем поведении (С3). D. Данное поведение не является социально одобряемым. E. Самоповреждение или его последствия вызывают клинически значимый деструктивный стресс или препятствуют нормальному функционированию в различных сферах жизни. F. Действие не связано с психотическим эпизодом, делирием, опьянением или абстинентным синдромом, и не может быть причиной другого заболевания.

Указанные критерии DSM-5 дают достаточно четкие представления о характере нарушений поведения.

Однако клиническая практика свидетельствует и о возможных вариантах проявления несуицидальных самопо-вреждений на фоне эндогенных заболеваний. Приводим клиническое наблюдение из собственной клинической практики.

Клинический случай. Пациентка С., 18 лет, студентка колледжа. Впервые обратилась к психиатру в 2019 году с жалобами на «приступы одиночества», которые сопровождались ощущением стыда за подобное «недостойное» поведение, в связи с чем. далее следовало «наказание»: била себя по голове кулаками до сильной боли, иногда рвоты, царапала лицо, руки. Состояние пациентки было расценено как «Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении на органически неполноценной почве». В терапии: таб. Рисперидон до 3 мг\сут; таб. Вальпроевая кислота до 750 мг\сут; таб. Феназепам до 0,5 мг\сут; таб. Пароксетин до 20 мг\сут. На фоне проводимой терапии отмечалась стабилизация состояния.

Следующее ухудшение возникло в 2021 году, в связи с чем пациентка поступила в отделение дневного стационара с жалобами на частую смену настроения, раздражительность, нанесение самоповреждений (бьёт себя по голове кулаками при сильных эмоциональных переживаниях, также наносит удары молотком по рукам, тушит окурки о внутреннюю часть предплечий), смех в голове («то мужской, то женский»), который сменяется «голосами», говорящими бессвязные слова, сохраняющиеся «приступы одиночества», оживание лиц на фотографиях, а также страх увидеть тех, кто разговаривает в голове.

Из катамнеза: Наследственность психопатологически не отягощена, суицидальные попытки в семье отрицает. Родилась первым из троих детей (брату 9, сестре 7 лет), выросла в полной семье. Отношения в семье конфликтные, с отцом частые ссоры, с матерью отношения нейтральные, «неблизкие». Считает, что родителям лучше развестись (так как «они просто живут вместе, но не семья»). С братом и сестрой общается посредственно, инициативы не проявляет, проживает с ними в одной комнате. Поддерживает близкие отношения с бабушкой по материнской линии, описывает ее как «заботливую, любящую, спокойную», «чем-то похожую на маму, но добрее», предпочитает жить с ней. Детское дошкольное учреждение посещала, со сверстниками ладила, но часто становилась объектом притеснений.

В школу пошла в 7 лет, училась посредственно, инициативы не проявляла, отношения со сверстниками не складывались, друзей не имела, притеснения продолжались и стали более интенсивные, была изгоем. Свободное от школы время проводила дома, в одиночестве, на прогулки выходила редко, дома ничем полезным не занималась. После окончания средней школы, поступила в колледж на специальность «лесное и лесопарковое хозяйство».

Изменения психического состояния отмечает с 12 лет, когда появились приступы необоснованной паники, тревоги. С 13 лет начала слышать «голоса» в голове, «иногда мужские, иногда женские, редко обращаются ко мне, в основном сами с собой шепчутся». В тот период полу- чала лечение (препараты не помнит, эффект от терапии так же уточнить не может). Через три месяца после появления «голосов», начала разбирать слова, начала их сильно боятся, никому об этом не рассказывала. Также с 13 лет наносит себе самоповреждения. Первый порез сделала маникюрными ножницами, в проекции лучевой кости, глубиной около 2 мм, длиной примерно 5 см, рубец остался малозаметный.

При подробном опросе сообщила, что самопорез был нанесен с целью отвлечения от травли сверстников из-за лишнего веса, чувство одиночества, отсутствие друзей. После повреждений испытывала некоторое улучшение самочувствия. С 14 лет испытывает «приступы одиночества», которые сопровождаются слезами, «наказывала» себя за эти «приступы» тем, что била себя по голове кулаками до боли, царапала лицо, окончание приступа часто сопровождалось рвотой. В последние годы не все наносимые повреждения может связать с каким-либо мотивом.

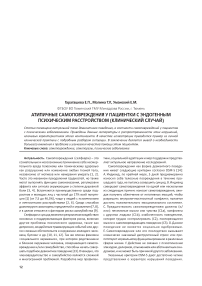

Рисунок 1 – Следы множественных самоповреждений

При осмотре (рисунок 1) кожных покровов на внутренней поверхности предплечья были обнаружены множественные следы самоповреждений - округлой формы свежие корочки и зажившие рубцы от ожогов зажигалкой, продолговатые узкие кровоподтеки от ударов молотком, множественные рубцы (продольные и поперечные), длиной от одного до трех сантиметров, от порезов канцелярским ножом.

Заключение. Таким образом, приведенный случай свидетельствует о том, что самоповреждающее поведение даже при типичном начале симптоматики может быть среди первых признаков проявления эндогенного заболевания. Это следует учитывать при диагностике и дифференциальной диагностике в процессе работы с подростками. При анализе этого клинического наблюдения обращает внимание достаточно типичное начало возраста (12-13 лет), причин (буллинг) и характера (самопорезы) нанесения себе самоповреждений у девочки-подростка. С вполне понятными и мотивами, идеями самонаказания, улучшения состояния после повреждений. В качестве факторов риска могут выступать и другие симптомы, дисфункциональный тип семьи и др.

Однако появление на этом фоне продуктивной симптоматики и ее углубление привело к изменению характера поведения и повреждений. Доминирующими на фоне галлюцинаторных и бредовых переживаний стали идеи вины, самоуничижения. Помимо порезов при «наказании» себя за «приступы одиночества», в перечень самоистязаний вошли удары по голове кулаками до боли, царапание лица, ожоги зажигалкой, удары молотком по рукам. Проводимая лекарственная терапия основного психического заболевания не снизила степень повреждений, сохраняя высокий риск тяжелых повреждений и травм.

Список литературы Атипичные самоповреждения у пациентки с эндогенным психическим расстройством (клинический случай)

- Klonsky E.D., May, A.M., Glenn C. R. The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide: Converging evidence from four samples. Journal of Abnormal Psychology. 2019. V. 128, № 4. Р. 337-347.

- Любов Е.Б., Зотов П. Б., Банников Г. С. Самоповреждающее поведение подростков: дефиниции, эпидемиология, факторы риска и защитные факторы. Сообщение I // Суицидология. 2019. Т. 10, № 4. С. 16-46.

- Edmondson AJ, Brennan CA, House AO. Non-suicidal reasons for self-harm: A systematic review of self-reported accounts // J Affect Disord. 2016. V. 191. Р. 109-17.

- Хамидова Р. М. Саморазрушительное поведение как способ установления объектных отношений // Девиантология. 2021. Т. 5, № 2. С. 22-31.

- Крылова Е.С., Бебуришвили А. А., Каледа В. Г. Несуицидальные самоповреждения при расстройстве личности в юношеском возрасте и оценка их взаимосвязи с суицидальным поведением // Суицидология. 2019. Т. 10, № 1. С. 48-57.

- Любов Е.Б., Зотов П. Б. Намеренное самоповреждающее поведение при пограничных личностных расстройствах. Часть I: статика и динамика // Суицидология. 2023. Т. 14, № 3. С. 84-95.

- Скрябин Е.Г., Зотов П. Б. Умышленные самопорезы предплечий у детей и подростков // Академический журнал Западной Сибири. 2023. Т. 19, № 3. С. 15-23.

- Зотов П.Б., Родяшин Е. В., Приленский А. Б. и др. Преднамеренные отравления с суицидальной целью: характеристика контингента отделения токсикологии // Суицидология. 2017. Т. 8, № 4. С. 98-106.

- Банников Г.С., Павлова Т. С., Федунина Н. Ю., и др. Раннее выявление потенциальных и актуальных факторов риска суицидального поведения у несовершеннолетних // Суицидология. 2018. Т. 9, № 2. С. 82-91.

- Morken I.S. et al. The effects of interventions preventing selfharm and suicide in children and adolescents: an overview of systematic reviews. F1000Res. 2019. V. 20, № 8. Р. 890.

- Бохан Н.А. и др. Агрессия и суицидальное поведение подростков в различных условиях социализации // Суицидология. 2018. Т. 9, № 2. С. 50-60.

- Семёнова Н. Б. Проблема буллинга и кибербуллинга у подростков // Научный форум. Сибирь. 2023. Т. 9, № 2. С. 37-40.

- Hawton K. Et al. Self-harm and suicide in adolescents // Lancet. 2012. V. 23, № 379. Р. 2373-2382.

- Бохан Н.А., Евсеев В. Д., Мандель А. И., Пешковская А. Г. Обзор исследований несуицидальных форм самоповреждений по шкалам и опросникам NSSI // Суицидология. 2020. Т. 11, № 1. С. 70-83.