Атмосфера над Норильском ниже 200 км в условиях минимума и максимума солнечной активности

Автор: Яковлева О.Е., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Получены оценки сезонных изменений относительных величин основных газовых составляющих термосферы [O]/[N2] и [O2]/[O] в год максимума солнечной активности. Для оценок использовались методика авторов и результаты измерений Норильским дигизондом (69.4° N, 88.1° E) на высотах ионосферного слоя F1 (120-200 км) в спокойных и возмущенных геомагнитных условиях. Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] в год максимума солнечной активности сравнивались с соответствующими величинами для Норильска в период длительного минимума (2007-2009 гг.). Обнаружено, что относительное содержание атомарного кислорода увеличивается в условиях максимума более чем на 35 % зимой и осенью в спокойные и возмущенные дни. Весной и летом атмосфера на 20 % обогащается молекулярным кислородом и в спокойные, и в возмущенные дни максимума относительно минимума.

Отношения газовых составляющих, геомагнитные возмущения

Короткий адрес: https://sciup.org/142225906

IDR: 142225906 | УДК: 350.338.2, | DOI: 10.12737/szf-63202012

Текст научной статьи Атмосфера над Норильском ниже 200 км в условиях минимума и максимума солнечной активности

Задача определения нейтральных газовых составляющих термосферы для различных гелио- и геофизических условий с помощью ионосферных измерений не потеряла актуальности и в настоящее время. Использование в нашей методике данных регулярных измерений методом вертикального зондирования ионосферы позволяет отслеживать состояние термосферы в определенные моменты.

Газовый состав на высотах, где располагается область F1 ионосферы, характеризуется в основном соотношением атомов кислорода и молекул кислорода и азота. Влияние газового состава на электронную концентрацию Ne и форму профиля N(h) особенно отчетливо проявляется на высотах ниже 200 км, где обычно в дневные часы выполняется условие фотохимического равновесия. Это позволяет с помощью полуэмпирической модели (ПЭМ) [Щепкин и др., 1997] описать связь Ne с газовым составом термосферы, ее температурой и потоком солнечного излучения. Ранее по результатам регулярных измере- ний с использованием ПЭМ были получены отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] на высотах 120–200 км в период длительного минимума солнечной активности 2007–2009 гг. по известной авторской методике [Кушнаренко и др., 2011, 2014; Яковлева и др., 2015]. Благодаря накоплению необходимых данных по измерениям с помощью дигизонда на ст. «Норильск», появилась возможность провести расчеты и для других условий солнечной активности. Представляем наши оценки отношений [O]/[N2] и [O2]/[О] на высотах 120–200 км для максимума солнечной активности. Отношения получены для дневных часов (7–18 LT) в разных геомагнитных условиях. Проведено сравнение с соответствующими величинами для минимума солнечной активности.

МЕТОД

И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Полуэмпирическая модель основана на уравнении регрессии:

N e / N av = X 1 + X 2 [ n 1 / ( 5 n 2 + n 3 )J5 +

+ X з ( П 1 / n з ) 0.5 ( cos х ) 05 + (1)

+ X 4 exp [- ( T ex - 600 ) / 600 ] + X 5 ( E / E 0 ) .

Здесь N e — электронная концентрация; N av — среднее значение N e по всему объему данных отдельно для каждой высоты; X j — коэффициенты уравнения модели; n 1 , n 2 , n 3 — концентрации атомарного кислорода и молекулярных кислорода и азота соответственно; χ — зенитный угол Солнца; T ex — температура экзосферы; E 0 — энергия ионизирующего излучения E в максимуме солнечной активности. Уравнение (1) можно записать в следующем виде:

N / N v = X + x2R^RW + e av 1 2

+ X 3 V R ( cos xf +

+ X 4 exp [- ( T ex - 600 ) /600 ] +

+ X 5 ( E / E 0 ) .

Здесь R =[O]/[N 2 ]; W =[1/(1+5 R 2 )]1.5; R 2 =[O 2 ]/[N 2 ]; R 2/ R =[O2]/[O], где [O], [O2] и [N2] — концентрации атомов кислорода и молекул кислорода и азота соответственно. При расчетах использовались модели термосферы [Hedin, 1987; Picone et al., 2002] и модель [Tobiska, Eparvier, 1998] для определения энергии ионизирующего излучения. Значения N e брались по результатам измерений Норильским дигизондом в дневные часы на высотах 120–200 км. По этим значениям N e рассчитывались коэффициенты ПЭМ для каждой высоты интервала 120–200 км и для каждого конкретного периода исследования (минимум, максимум, промежуточный период солнечной активности). В качестве примера приведем использованную в расчетах таблицу коэффициентов для минимума солнечной активности (табл. 1).

В табл. 1 R corr — коэффициенты корреляции между массивами рассчитанных и экспериментальных значений N e для этого периода (в процедуре расчетов коэффициентов ПЭМ).

Рассчитанные коэффициенты модели для разных периодов позволяют нам говорить о привязке полученных по ним результатов к высотному интервалу 120–200 км. Из выражения (2) по этим данным можно определить величины R , R 2 , R 2 / R .

РЕЗУЛЬТАТЫ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Описанный метод позволяет оценить отношения газовых составляющих [O]/[N2] и [O2]/[O] на высотах 120–200 км в дневные часы (7–18 LT). В расчетах используются данные по электронной концентрации на указанных высотах, полученные из измерений Норильским дигизондом (69.4° N, 88.1° E). Для исследования выбирались дни со спокойными и возмущенными геомагнитными условиями во все сезоны 2014 г. — года максимума солнечной активности. Возмущенными считались дни с геомагнитным индексом Ар>10. Значения индексов F10.7, Ар и Dst получены из базы данных WDC-C2 в Киото []. Для каждого дня мы счи-

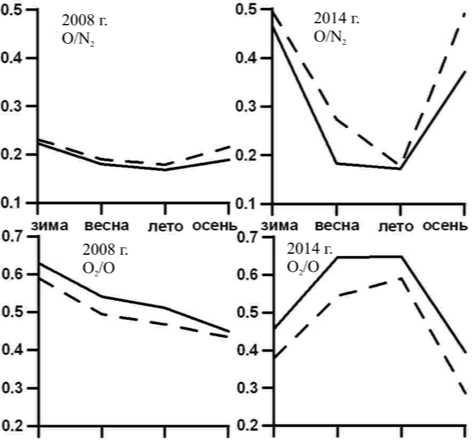

зима весна лето осень зима весна лето осень

Средние отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] в годы минимума (левая панель, 2008 г.) и максимума (правая панель, 2014 г.) солнечной активности. Штриховыми кривыми показаны изменения в спокойных условиях

тали средние величины [O]/[N2] и [O2]/[O] за около-полуденные часы (10–14 LT) и находили средние значения отдельно для каждого сезона, а затем для последних отношений рассчитывали среднеквадратичное отклонение а . Результаты показаны в табл. 2. Для сравнения здесь же приведены оценки [O]/[N 2 ] и [O2]/[O] для 2008 г., одного из трех годов длительного минимума солнечной активности.

Более наглядно наши оценки отношений показаны на рисунке, построенном по данным из табл. 2.

Отношение [O]/[N 2 ]

Отношение [O]/[N 2 ] во все сезоны минимума солнечной активности показывает незначительное (6–12 %) уменьшение при переходе от спокойных условий к возмущенным. Причина, возможно, в том, что рассматривались слабые геомагнитные возмущения, поскольку период последнего солнечного минимума характеризовался необычайно спокойной геомагнитной обстановкой [Белов, Гайдаш, 2009] . Значения [O]/[N2] максимальны зимой и минимальны летом: уменьшение от одного сезона к другому составляет около 25 % как в возмущенные, так и в спокойные дни во все три года минимума.

В максимуме солнечной активности, как и в минимуме, отношение [O]/[N2] имеет наибольшие значения зимой и наименьшие — летом. Однако в максимуме солнечной активности при переходе от зимы к лету и наоборот отношение [O]/[N 2 ] изменяется в 2.7 раза и в спокойные, и в возмущенные дни, что намного превышает аналогичную величину в условиях минимума. Объясняется это, по-видимому, аномально низким уровнем солнечного EUV-излучения в последнем минимуме: измерения показали уменьшение энергии на 15 % в сравнении с предыдущими двумя минимумами солнечной активности [Solomon et al., 2010] . Поскольку EUV-излучение контролирует температуру и плотность термосферы, в минимуме последнего солнечного цикла термосфера была необычно холодной, а ионосфера — ниже и прохлад-

Таблица 1

Коэффициенты полуэмпирической модели (ПЭМ) для минимума солнечной активности

|

высота |

Х 1 |

Х 2 |

Х 3 |

Х 4 |

Х 5 |

R corr |

N av |

|

120 |

–0.1844 |

–7.403 |

4.842 |

0.0000 |

0.9708 |

0.935 |

7.51 |

|

130 |

–0.4140 |

–7.960 |

5.459 |

0.2335 |

0.9473 |

0.904 |

8.57 |

|

140 |

–0.3128 |

–8.238 |

5.310 |

0.2341 |

0.7888 |

0.941 |

10.25 |

|

150 |

–0.3352 |

–7.917 |

5.106 |

0.4142 |

0.7005 |

0.950 |

12.07 |

|

160 |

–0.3521 |

–7.048 |

4.688 |

0.5798 |

0.7009 |

0.958 |

13.80 |

|

170 |

–0.3646 |

–5.463 |

4.130 |

0.7145 |

0.7496 |

0.960 |

15.39 |

|

180 |

–0.3462 |

–2.644 |

3.430 |

0.7984 |

0.7455 |

0.936 |

17.16 |

|

190 |

–0.3267 |

1.388 |

2.659 |

0.8516 |

0.7008 |

0.832 |

19.49 |

|

200 |

–0.3604 |

5.298 |

1.983 |

0.9051 |

0.7580 |

0.697 |

22.32 |

Таблица 2

Средние отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] в максимуме и минимуме солнечной активности (Норильск)

При сравнении спокойных и возмущенных геомагнитных условий в максимуме солнечной активности в зимний и летний сезоны отмечаются незначительные изменения (3–6 %) значений [O]/[N 2 ], тогда как весной и осенью изменения [O]/[N 2 ] могут достигать 35 и 25 % соответственно. Возможно, за это ответственны более возмущенные геомагнитные условия в равноденственные периоды. Отношение [O]/[N2] весной увеличивается на 25 % в геомагнитно-спокойные дни, но почти не меняется в возмущенные дни, так же как и в летний период. Значительное возрастание значений [O]/[N 2 ] наблюдается осенью: на 56 % в спокойные дни и на 50 % в возмущенные. Зимой увеличение составляет порядка 50 % и в спокойный, и в возмущенный период.

Отношение [O 2 ]/[О]

В условиях минимума солнечной активности наибольшие значения [O2]/[О] наблюдаются зимой как в спокойных, так и в возмущенных условиях, минимальные — осенью. В максимуме солнечной активности наибольшие значения [O2]/[О] отмечаются летом и весной, наименьшие — осенью. В сравнении со спокойными днями значения [O2]/[О] увеличиваются во время геомагнитных возмущений во все сезоны и в максимуме, и в минимуме солнечной активности, причем в минимуме это изменение достигает 10 %. В период максимума увеличение отношения [O2]/[О] в возмущенные дни значительнее: зимой и весной — 17 %, осенью — 28 %, лишь летом — 10 %. По-видимому, здесь оказывают свое влияние более возмущенные геомагнитные условия в максимуме солнечной активности.

Отметим, что в максимуме солнечной активности по сравнению с ее минимумом величины [O 2 ]/[О] зимой в спокойных и возмущенных условиях, а также в геомагнитно-спокойные дни осени могут уменьшиться на 35 %. Весной же в спокойных и возмущенных условиях отношение [O 2 ]/[О] увеличивается до 15 %, летом — до 20 % в сравнении с минимумом.

СРАВНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ОЦЕНОК ОТНОШЕНИЙ

Сравнение с модельными значениями

На основе большого количества данных по N e, полученных из экспериментального материала по вертикальному зондированию ионосферы (Норильск), ранее нами были рассчитаны отношения [О]/[N2] и [O2]/[O] для дневных часов (7–18 LT) по всем имеющимся дням (спокойным и возмущенным) для одиннадцати лет с 2003 по 2013 г. [Куш-наренко и др., 2016] . В указанной работе проводилось сравнение с отношениями [О]/[N 2 ], полученными по модели термосферы МСИС для нескольких

Таблица 3

Величины r 1 =([О] / [N 2 ]) рас ч /( [О] / [N 2 ]) мcиc

В подавляющем большинстве случаев для спокойных летних дней отмечалось достаточно хорошее соответствие величинам по МСИС — разница в пределах ±10 %. В возмущенные периоды разница может достигать ±10–20 %, в отдельных случаях даже больше. Эти результаты относятся и к другим годам, для которых проводилось сравнение. Можно сделать вывод о том, что рабочая модель довольно хорошо описывает термосферу над Норильском в геомагнитно-спокойных условиях летних сезонов и не всегда корректно — во время геомагнитных возмущений, особенно значительных.

Сравнение с экспериментальными значениями по измерениям GUVI

Рассчитанные отношения [O]/[N2] сравнивались со значениями, полученными по картам, построенным на основе измерений УФ-спектрометра GUVI []. Эти карты обеспечивают глобальное покрытие земной мезосферы и нижней термосферы (высоты 60–180 км) в дневное время. В период минимума солнечной активности наши оценки [O]/[N2] (табл. 2) в разумных пределах сопоставимы со значениями по GUVI для весенних и летних сезонов, которые составляют 0.1–0.3. Осенью и зимой соответствие имеет место в отдельных случаях. По-видимому, используемые в нашем методе модели термосферы не во все сезоны верно описывают газовый состав в регионе Норильска. Для максимума солнечной активности сравнение вполне соответствует нашим оценкам: величины по GUVI в весенний и летний периоды составляют от 0.2 до 0.3. Осенние значения 0.5 по GUVI также отвечают нашим значениям [O]/[N2] (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-

1. В минимуме солнечной активности во все сезоны величины [O]/[N 2 ] незначительно уменьшаются (6–12 %) при переходе от геомагнитно-спокойных условий к возмущенным.

-

2. В минимуме и в максимуме солнечной активности отношение [O]/[N 2 ] максимально зимой и минимально летом. В период максимума солнечной активности и в спокойные, и в возмущенные дни величины [O]/[N2] могут изменяться от одного сезона к другому в 2.7 раза, что намного превышает аналогичные изменения в период минимума.

-

3. В максимуме солнечной активности переход от спокойных условий к возмущенным в зимний и летний периоды характеризуется слабым уменьше-

- нием (3–6 %) величин [O]/[N2], тогда как в весенний и осенний периоды это уменьшение может достигать 35 % и 25 % соответственно.

-

4. В максимуме солнечной активности наибольшие значения [O 2 ]/[О] наблюдаются летом и весной, наименьшие — осенью. Во время геомагнитных возмущений значения [O2]/[О] увеличиваются во все сезоны как в максимуме, так и в минимуме солнечной активности. В период минимума это изменение находится в пределах 10 % во все сезоны, в максимуме возрастание значительнее: зимой и весной — до 17 %, осенью — 28 %, однако летом оно по-прежнему находится в пределах 10 %.

-

5. Сезонные изменения отношений [O]/[N2] и [O 2 ]/[O] на высотах ниже 200 км в максимуме солнечной активности по сравнению с минимумом таковы:

-

5.1. И в спокойные, и в возмущенные дни отношение [O]/[N2] увеличивается более чем на 50 % зимой и осенью и слабо меняется весной и летом.

-

5.2. Отношение [O2]/[O] зимой и осенью уменьшается до 35 %, а весной и летом увеличивается на 15–20 % и в спокойные, и в возмущенные дни.

-

-

6. Достоверность обсуждаемым оценкам придает использование в нашем методе экспериментальных данных по электронной концентрации, полученных из результатов метода вертикального зондирования ионосферы над Норильском, и вполне разумное соответствие данным GUVI.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 (проект II.16.1.1 «Исследование влияния солнечной активности и процессов в нижней атмосфере на изменения термодинамических характеристик атмосферы, Мирового океана и климата»). Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [http//ckp-rf.ru/ckp/3056].

Список литературы Атмосфера над Норильском ниже 200 км в условиях минимума и максимума солнечной активности

- Белов А.В., Гайдаш С.П. Аномально низкая солнечная и геомагнитная активность в 2007 году // Геомагнетизм и аэрономия. 2009. Т. 49, № 5. С. 595-602.

- Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Колпакова О.Е. Оценки отношений основных газовых составляющих во время сильных и умеренных геомагнитных возмущений в период спада и минимума солнечной активности // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 19. С. 134-139.

- Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М. Сезонные изменения отношений основных газовых составляющих термосферы в последнем минимуме солнечной активности (2007-2009 гг.) // Солнечно-земная физика. 2014. Вып. 25. С. 29-32.

- Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М. Долговременные изменения в нейтральном газовом составе термосферы над Норильском (2003-2013 гг.) // Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 4. С. 92-97. DOI: 10.12737/21465

- Щепкин Л.А, Кушнаренко Г.П., Фрейзон И.А., Кузнецова Г.М. Связь электронной концентрации в средней ионосфере с состоянием термосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37, № 5. С. 106-113.

- Яковлева О.Е., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Основные газовые составляющие термосферы [O]/[N2] и [O2]/[O] в годы минимума солнечной активности (2007-2009 гг.) на ст. "Норильск" // Труды Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и конференции молодых ученых "Взаимодействие полей и излучения с веществом". Иркутск, 2015. С. 209-211.

- Emmert J.T., Lean J.L., Picone J.M. Record low thermospheric density during the 2008 solar minimum // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, L12102.

- DOI: 10.1029/2010GL043671

- Hedin A.E. MSIS-86 thermospheric model // J. Geophys. Res. 1987. V. 92, N A5. P. 4649-4662.

- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. (GTD7-2000) NRLMSISE-00 Empirical model of the atmosphere: statistical comparisons and scientific issues // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N A12. P. 1469.

- DOI: 10.1029/2002JA009430

- Solomon S.C., Woods T.N., Didkovsky L.V., et al. Anomalously low solar extreme ultraviolet irradiance and thermospheric density during solar minimum // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, L16103.

- DOI: 10.1029/2010GL044468

- Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV // Solar Phys. 1998. V. 147, N 1. P. 147-159.

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 31 января 2020 г.).

- URL: http://guvitimed.jhuapl.edu (дата обращения 31 января 2020 г.).

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp (дата обращения 31 января 2020 г.).