Атрибуция и реставрация георгиевских знамен 1856 года из коллекции регалий Кубанского казачьего войска

Автор: Вертяев Д.С., Ермакова Н.В., Ключникова Д.О., Хребтова Ю.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (10), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья содержит сведения об исследовании и реставрации двух знамён из коллекции кубанских регалий Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. Экспонаты имеют высокую историко-культурную ценность, поскольку связаны с событиями Крымской войны. Император Александр II пожаловал эти Георгиевские знамена за храбрость и примерную службу Черноморскому и Азовскому войскам. Надписи отличия на их полотнищах одинаковы. После образования в 1860 г. Кубанского казачьего войска (из Черноморского войска и шести первых бригад Кавказского линейного войска) и включения в 1865 г. в его состав казаков-азовцев эти знамена стали храниться вместе с другими войсковыми регалиями. При их описании в начале XX в. произошла ошибка. Историко-архивное исследование позволило уточнить атрибуцию поступивших на реставрацию знамен, установить причины их пожалования и собрать сведения об истории их бытовании. В статье приводятся сведения о реставрации знамен и подробно описываются реставрационные операции, позволившие придать знамени Азовского войска экспозиционный вид. Программа его реставрации включила очистку и пластификацию волокон двухслойного полотнища, укрепление живописи, термоклеевое дублирование и дополнительное укрепление с помощью игольной техники, очистку металлической бахромы, укрепление Георгиевской ленты, очистку и консервацию навершия.

Знамёна, черноморское войско, азовское войско, крымская война, оборона севастополя, термоклеевое дублирование, игольная техника

Короткий адрес: https://sciup.org/170205762

IDR: 170205762

Текст научной статьи Атрибуция и реставрация георгиевских знамен 1856 года из коллекции регалий Кубанского казачьего войска

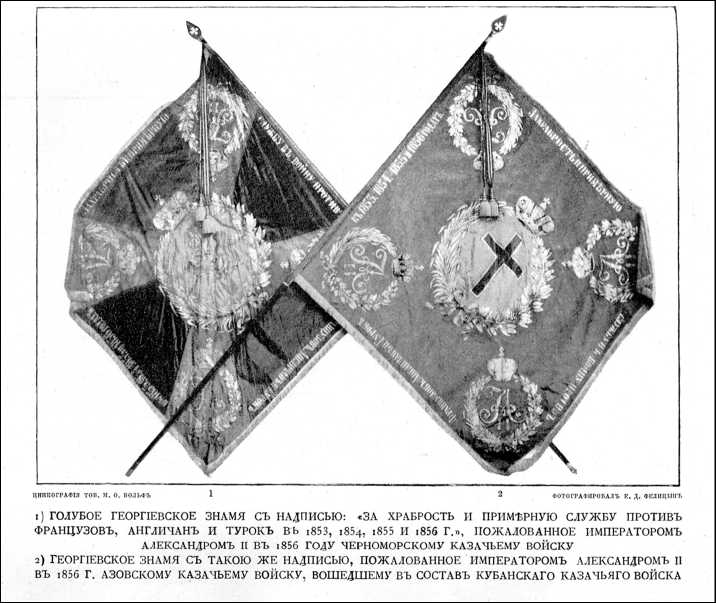

Среди регалий Кубанского казачьего войска, вывезенных за границу в 1920 г. и возвращенных в Россию в 2007 – 2009 гг., находятся два Георгиевских знамени, полотнища которых имеют одну и ту же надпись отличия: «ЗА ХРАБРОСТЬ И ПРИМѢР-НУЮ / СЛУЖБУ ВЪ ВОЙНУ ПРОТИВЪ / ФРАНЦУЗОВЪ, АНГЛИЧАНЪ И ТУРОКЪ / ВЪ 1853, 1854, 1855 И 1856 ГОДАХЪ» ( ил. 1 и 2 ). На их древки наклеены этикетки «#198» и «#206». Знамена, в настоящее время являющиеся экспонатами Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына (инвентарные номера КМ 12979/25 и КМ 12979/33 соответственно), были переданы на реставрацию в ГОСНИИР.

Ил. 1.

Принятие на временное хранение в ГОСНИИР знамени КМ 12979/25 из Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

Фото из Делопроизводственной документации отдела научной реставрации произведений прикладного искусства ГОСНИИР

Ил. 2.

Принятие на временное хранение в ГОСНИИР знамени КМ 12979/33 из Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.

Фото из Делопроизводственной документации отдела научной реставрации произведений прикладного искусства ГОСНИИР

В процессе комплексного исследования удалось установить причины пожалования знамен, уточнить их атрибуцию и выявить проблемы сохранности.

Надписи отличия на Георгиевских знаменах говорят о том, что их пожалование связано с событиями Восточной войны 1853 – 1856 гг., получившей в России название Крымской. На первом ее этапе России удалось одержать победы в Черном море и на Кавказе, однако в 1854 г., после вступления в войну Англии и Франции (позднее к ним присоединилась Сардиния) ситуация изменилась. Военные действия начались на Балтике, в Белом море и на Тихом океане, но главные события войны оказались связаны с Черноморским побережьем, и именно здесь отличились черноморские и азовские казаки.

В начале 1854 г. союзные силы сосредоточили в Босфоре около «100 военных судов, на которых было более 3000 орудий»1. С середины февраля неприятельские суда стали крейсировать между Таманью и Новороссийском, подвергая эти пункты продолжительным бомбардировкам2. Российское командование ожидало высадки десантов на восточном берегу Черного моря. Так как гарнизоны укреплений, прикрывавших эту береговую линию, были малочисленны и не имели сухопутных сообщений, то 19 февраля главнокомандующий Крымской армией князь Меншиков приказал снимать гарнизоны морем, а укрепления привести в негодный вид, за исключением крепостей Анапы и Новороссийска, поскольку последние «находились близ Черноморской кордонной линии, и их гарнизоны всегда могли уйти сухим путём в Черноморию»3. В операции по спасению гарнизонов участвовало несколько гребных судов казаков-азовцев.

Защита берегов Черного моря в пределах Новороссийска и Тамани, а также Азовского побережья была поручена казачьим войскам — Донскому, Черноморскому и Азовскому, общее командование которыми осуществлял генерал-адъютант Хомутов. Он усилил защиту Керченского пролива гребной флотилией из 42 канонерских лодок, принадлежавших азовским казакам. Часть азовцев была причислена к гарнизону Новороссийска, а кроме того, из азовских казаков был сформирован пеший батальон, две роты которого находились в Керчи4.

В новороссийском гарнизоне были и «черноморские батальоны, из состава которых по 100 человек находилось в числе артиллерийской прислуги при орудиях»5.

Пешие батальоны казаков-черноморцев принимали участие в защите Керченского пролива, кос Тузлы и Чушки, крепости Еникале и крымского побережья. Сводный Черноморский казачий батальон и пеший батальон №6 защищали Феодосию и побережье Черного моря от Керчи до Судака, батальоны №№4, 5 и 9 — Керчь, а батальоны №№2-й и 8-й отличились в главной кампании Крымской войны — обороне Севастополя6, первоначально занимая позиции на Малаховом кургане, а затем на 4-м бастионе7, которые считались самыми опасными местами в городе.

Весной 1855 г. союзники активизировали свои действия на восточном побережье Черного моря. 12 мая более 80 судов неприятельского флота и его канонерские лодки, пройдя Керченский пролив, заняли рейд против крепости Еникале8. 13 мая российские войска оставили Керчь, и союзники получили возможность беспрепятственно действовать в Азовском море, что угрожало их вторжением в земли Черноморского войска, а следовательно, и Кавказской линии и сообщению с Закавказьем. Чтобы иметь возможность сосредоточить войска «в сколь возможно большем числе» на рубежах Черномории, были оставлены город Новороссийск и крепость Анапа9.

Казаки-черноморцы приняли активное участие в защите родных земель. Побережье близ устья Кубани охранял сформированный из черноморцев пятитысячный Таманский отряд под командованием сначала генерала Кухаренко, а затем полковника Бабича. В Екатеринодаре и его окрестностях действовал другой отряд, которым командовал полковник барон Сталь. В защите береговых поселений Азовского моря принимали участие вооружённые жители, которые «составили из себя батальоны, названные народом "золотыми"»10.

Согласно спискам, составленным есаулом И. И. Кияшко, значительное количество потерь среди казаков-черноморцев в 1853 – 1855 гг. приходится на сражения с горцами на Северном Кавказе. Некоторые казаки были убиты «при перестрелке с турками», «при бомбардировке неприятельскими пароходами», при защите крымской крепости Арабат, но основные потери связаны с именами и фамилиями черноморцев, погибших при защите Севастополя11. На одной из памятных досок Свято-Никольского храма севастопольского Братского кладбища указаны потери черноморцев: во 2-м батальоне они составили 540 человек, а в 8-м батальоне — 1177. Кроме того, на доске есть надпись о том, что остатки черноморских батальонов покинули Севастополь в конце апреля – начале мая 1855 г. Однако сохранились сведения о черноморских пластунах из 2-го и 8-го батальонов, которые составили команду «охотников» и 27 августа 1855 г., в последний день обороны города, приняли участие в отражении штурма от 3-го бастиона12.

После одиннадцати месяцев боев за Севастополь войска коалиции смогли захватить лишь половину города. Перешедшая на Северную сторону русская армия была готова к дальнейшему сопротивлению, но тяжелые потери союзников под Севастополем не позволили им продолжать военные действия, и 18 марта 1856 г. в Париже был подписан мирный договор13. Согласно документу Россия возвращала Турции оттоманские владения на Кавказе и получала обратно «Севастополь, Балаклаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками»14.

-

26 августа 1856 г., накануне годовщины перехода русской армии на Северную сторону Севастополя, император Александр II подписал Высочайшие грамоты на войсковые Георгиевские знамена Черноморскому и Азовскому войскам.

-

6 сентября 1856 г. грамота на знамя Азовского войска была доставлена в Одессу, о чем в своем предписании объявил Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор А.Г. Строганов, указав, что само знамя будет доставлено в войско немедленно после его изготовления комиссариатом15.

-

29 июля 1857 г. изготовленное знамя прибыло в Одессу. Генерал-губернатор сообщил войсковому атаману Азовского войска о получении знамени и посылке его казакам-азовцам16. 22 сентября 1857 года в посаде Петровска казаками Азовского войска знамя было освящено17.

Георгиевское знамя Черноморского войска было изготовлено в январе 1857 г. и доставлено в Тифлис в штаб войск, находившихся на Кавказе. После его получения штабом хорунжий Бабич был отправлен со знаменем к командующему войсками Правого крыла Кавказской линии, а затем в Екатеринодар к наказному атаману во-йска18. Однако освящение знамени состоялось только в мае 1859 г., поскольку ранее войско не имело возможности собрать войсковой круг. Только «когда все сословия войска некоторым образом удовлетворили свои нужды, а строевые казаки исправили и необходимое обмундирование, которое по случаю войны не могло быть в порядке», командованию войска удалось организовать освящение «драгоценного царского дара» «с торжественностью, которая осталась бы в памяти народной»19.

Освященное знамя поступило на хранение в Войсковой собор20. С 24 марта 1860 г. постоянным местом его хранения стало Войсковое правление Черноморского войска, о чем есть запись в книгах учета о драгоценных вещах21.

По указу от 19 ноября 1860 г., Черноморское войско стало именоваться «Кубанским казачьим войском»22, и все регалии черноморцев стали регалиями ККВ.

-

11 октября 1865 г. в состав ККВ вошло Азовское войско. Его знамёна и Высочайшая грамота были присоединены к кубанским регалиям23.

-

6 апреля 1866 г. бывшая канцелярия Азовского войска направила отношение Начальнику штаба войск Кубанской области о передаче ему войскового архива и Георгиевского знамени с грамотой. Регалии азовцев пароходом были отправлены в Ейск для дальнейшей транспортировки24, и 30 июня 1866 г. знамя было доставлено в Екатеринодар25.

Таким образом, оба Георгиевских знамени 1856 г. оказались в числе войсковых регалий ККВ.

В Государственном архиве Краснодарского края материалы делопроизводства Азовского и Черноморского казачьих войск содержат сведения о знаменах 1856 г., однако в них приводятся лишь надписи отличия, а информация о цветах полотнищ и их размерах отсутствует.

Историк Кубанского войска Е. Д. Фелицын обратил внимание на то, что знамена отличаются по размеру. Он описывает знамя черноморцев как «Георгиевское большое войсковое знамя» , а знамя бывшего Азовского войска как «Георгиевское войсковое знамя» 26. На фотографии, опубликованной Е. Д. Фелицыным, хорошо видно, что одно из знамён 1856 г. имеет цветные углы, а другое выглядит однотонным. В подписи к фотографии их нумерация указана не от древка ( ил. 3 ), а от полотнища, что осложнило атрибуцию знамён.

i) ГОЛУБОЕ ГЕОРПЕВСКОЕ ЗНАМЯ СЪ НАДПИСЬЮ: <ЗА ХРАБРОСТЬ И ПРИМЕРНУЮ СЛУЖБУ ПРОТИВЪ ФРАНЦУЗОВЪ, АНГЛИЧАНЪ И ТУРОКЪ ВЬ ,853, 1854, 1855 И 1856 Г.», ПОЖАЛОВАННОЕ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ П ВЪ :856 ГОДУ ЧЕРНОМОРСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ

2) ГЕОРПЕВСКОЕ ЗНАМЯ СЪ ТАКОЮ ЖЕ НАДПИСЬЮ, ПОЖАЛОВАННОЕ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ П ВЪ 1856 Г. АЗОВСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ, ВОШЕДШЕМУ В Ь СОСТАВЬ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА

Ил. 3.

Знамёна 1856 года. Фотография из кн.: Кубанское казачье войско 1696–1888. Сборник кратких сведений о войске / Сост.

Е. Д. Фелицын. Воронеж, 1888

-

13 мая 1892 г. кубанский войсковой атаман Я. Д. Малама приказал перенести войсковые регалии в здание Войскового штаба Кубанского казачьего войска27. Перед их переносом были составлены описи, где знамя, пожалованное Черноморскому войску, описывается как «Георгиевское большое голубое», а знамя Азовского войска — как «Георгиевское синее»28. Данное описание позволяет предположить, что Черноморское знамя светлее и больше Азовского.

В 1910-х гг. есаул П. Д. Проскурнин более подробно описал оба знамени29, сделав, к сожалению, ряд ошибок. Например, он указал одинаковый размер полотнищ (177 × 177 см) и описал знамя черноморцев как сделанное «из голубой шелковой материи», а знамя азовцев — «из синей шелковой материи», на которую «из центра к углам нашиты полосы из красной шелковой материи» 30.

12–13 мая 2005 г. во время ревизии регалий ККВ, проведенной в г. Хауэлл (шт. Нью-Джерси, США), был составлен акт, в котором значатся оба знамени. О знамени #198 в акте говорится: «Георгиевское знамя. Малиновое. С Георгиевской лентой. В навершии отсутствует Георгиевский крест». О знамени #206 читаем: «Георгиевское знамя. Синее. С Георгиевской лентой. Азовского войска за Крымскую кампанию. В навершии отсутствует Георгиевский крест» 31.

При поступлении знамён в Россию выяснилось, что полотнище знамени #198 имеет размер 180 × 180 см, а знамени #206 — 172 × 172 см.

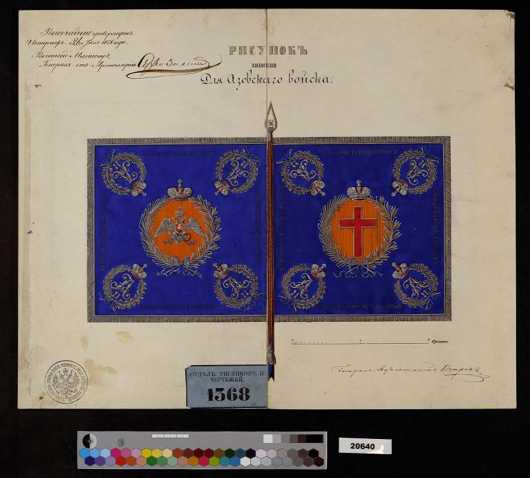

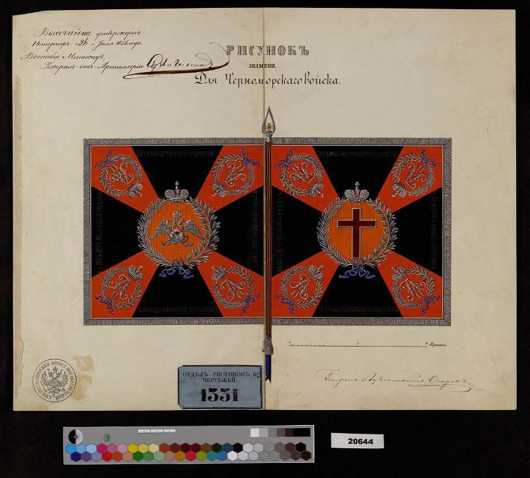

Уточнить атрибуцию знамен позволяют фотографии Высочайше утвержденных рисунков знамён Черноморского и Азовского войск 1856 г. из Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации32. На фотографиях видно, что полотнище знамени казаков-азовцев — синее ( ил. 4 ), однотонное, а знамя черноморцев имеет красные углы ( ил. 5 ).

Ил. 4.

Высочайше утвержденный рисунок знамени Азовского войска. Фото из Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации

Ил. 5.

Высочайше утвержденный рисунок знамени Черноморского войска. Фото из Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации

Реставрация знамени # 198 была осуществлена в 2012 году. Визуальный осмотр выявил на знаменном полотнище следы плесени и протечки, выцветание синего и красного шелка, термические следы (копоть), сечения шелка, разрывы и утраты (особенно на внешних углах). Живопись имела значительную осыпь. Серебряная бахрома края полотнища была частично распущена. Реставраторы С. А. Мартьянова и Т. В. Юрьева выполнили влажную очистку и пластификацию ткани полотнища (за исключением областей с живописью), укрепление живописи, подбор и крашение реставрационных тканей, клеевое дублирование полотнища и дополнительное его укрепление иглой.

В 2022 году Ю. В. Хребтова и Д. О. Ключникова приступили к реставрации знамени # 206 . При визуальном осмотре было установлено, что его двухслойное полотнище сшито из синего и желтого шелка. На желтом фоне центрального круга с одной стороны помещено изображение креста красного цвета, с другой — государственного герба. По углам полотнища расположены вензеля Александра II, выполненные серебряной краской. Полотнище обрамлено по периметру серебряной бахромой. Знамя сохранило латунное посеребренное навершие без Георгиевского креста и Георгиевскую ленту с двумя кистями. Шелк полотнища имел сечения, следы затеков, локальное выцветание синего, значительные утраты. Наблюдалась осыпь красочного слоя. В результате старых чинок полотнище знамени было сильно деформировано в центральной части. Судя по всему, в процессе бытования, для того чтобы не утратить фрагменты, которые потеряли связь с полотнищем, оно было стянуто не по рисунку. На знамени наблюдались множественные темные загрязнения.

Перед началом реставрационных работ был проведен ряд исследований, которые позволили установить, что живопись выполнена масляными красками и серебром, для окрашивания голубого шелка использована берлинская лазурь.

Исследование фрагмента с загрязнениями выявило содержание сажи.

После фотофиксации экспоната полотнище сняли с древка, вытащив гвозди. После демонтажа бахромы лицевая и оборотная сторона знамени были отделены друг от друга.

Перед выполнением операций по очистке укрепили живопись. Для этого использовали спиртовой раствор метилцеллюлозы (10%).

Влажная очистка проводилась дистиллированной водой. В процессе очистки удалось частично устранить деформацию.

Мягкой кистью, смоченной 5% водным раствором «Полиэтиленгликоля 400», произвели пластификацию волокон шелковой ткани, одновременно выполняя устранение заломов ткани методом прессования при помощи местного груза.

Для дублирования выбрали современные шелковые ткани полотняного плетения: ткань типа «органза» и французский реставрационный газ. Реставрационные материалы окрашивались в цвета оригинала кислотными красителями. На тонированный газ напылили 5% раствор А-45-К в ацетоне.

На первом этапе укрепления осуществили общее термоклеевое дублирование каждой стороны знамени. Для этого на подготовленный шелк (органза) уложили разрозненные фрагменты оригинальной ткани в соответствии с живописным рисунком и направлением нитей при помощи пинцета, а затем перекрыли подготовленным французским газом. Термоклеевое дублирование проводилось утюгом через фторопластовую пленку при температуре 60°С. Для перекрытия центральных кругов использовали шелковый газ, окрашенный в желтый цвет. На синий газ по периметру центрального венка точечно нанесли клеевой материал (полиамид).

Дополнительное укрепление полотнищ выполнили по периметру всех элементов тонированной газовой нитью.

Металлическую бахрому очистили ватными тампонами, смоченными 40% водно-спиртовым раствором. Бахрому и серебряный галун укрепили бежевой хлопчатобумажной нитью.

Монтаж полотнищ и бахромы осуществили по образцу оригинальной сборки.

Места с сечениями нитей на Георгиевской ленте укрепили газовой нитью, тонированной в цвет оригинала, методом «реставрационная сетка».

Поверхностные загрязнения с древка удалили при помощи кисти флейц. Для удаления устойчивых поверхностных загрязнений использовали ватные тампоны, смоченные составом, включившим 20% спирта, 20% пинена и 60% воды.

После реставрации знамя было передано в Краснодарский музей.

Список литературы Атрибуция и реставрация георгиевских знамен 1856 года из коллекции регалий Кубанского казачьего войска

- Васильев Е. Черноморская береговая линия 1834–1855 гг. // Военный сборник. 1874. Т. 99. №9. С. 24.

- Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар: Тип. Т-ва печатного и издат. дела под фирмою «ПЕЧАТНИК», 1913. Т. 2. С. 506, 509.

- Отношение генерала Реада к князю Долгорукову. 17.03.1854 // Акты, собранные кавказской археографической комиссией. СПб.: Тип. Канцелярии главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1885. Т. 10. С. 699; Щербина Ф. А. Указ. соч. С. 507.

- Короленко П. П. Азовцы. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1891. С. 26; Щербина Ф. А. Указ. соч. С. 507.

- Васильев Е. Указ. соч. С. 25.

- Абиссов Е. А. Историко-справочные таблицы. Оборона Севастополя в 1854–1855 годах. Военачальники, состав и численность сухопутных и морских войск России и государств коалиции противников России в Крымской войне. СПб.: Промстройсевер, 2014. С. 61, 62; Щербина Ф. А. Указ. соч. С. 508.

- Попко И. Д. Исторические и биографические очерки к фотографическим снимкам и картинам, представленным от Кубанского казачьего войска на Московскую политехническую выставку 30 мая 1872 г. М.: [Б.и.], 1872. С. 88.

- Отношение начальника Черноморской береговой линии Серебрякова к генералу Дебу. 13.05.1855 // ОПИ ГИМ. Ф. 155. Д. 132. Л. 43–44.

- Протокол совета об упразднении кр. Анапы // Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1900. Т. 3. Приложение № 37.

- Короленко П. П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска. 1696–1896. Екатеринодар: Тип. Кубанского обл. правления, 1896. С. 53, 54.

- Кияшко И. И. Именной список генералам, штаб- и обер-офицерам, старшинам, нижним чинам и жителям Кубанского казачьего войска, убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по 1908 г. Екатеринодар: Тип. Кубанского обл. правления, 1911. С. 189–218.

- Попко И. Д. Указ. соч. С. 93–95.

- Корниенко Д. Героическая оборона Севастополя. 1854–1855: Альбом / авт. Г. А. Богуславский; [вступ. статья ген.-майора Д. Корниенко]. М.: Изогиз, 1955. С. 10, 11.

- Парижский трактат. 18 (30).03.1856 // Дубровин Н. Ф. Первая оборона Севастополя 1854–1855 гг. «Русская Троя». М.: Яуза: Эксмо, 2014. С. 455, 456.

- Предписание Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора по дежурству. 06.09.1856 // Государственный архив Краснодарского края (далее — ГАКК). Ф. 254. Оп. 1. Д. 1086. Л. 1–2.

- Предписание Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора по дежурству. 29.07.1857 // Там же. Л. 7–7 об.

- Рапорт Наказного атамана Азовского казачьего войска. 23.09.1857 // Там же. Л. 12.

- Отношение исправляющего должность начальника главного штаба войск, на Кавказе находящихся. 02.02.1857 // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 14257. Оп. 2. Д. 349. Л. 13.

- Отношение исправляющего должность наказного атамана Черноморского войска; Описание предположений к освящению войскового знамени // Там же. Л. 17–24.

- Порядок освящения войскового знамени. 28.04.1859 // ГАКК. Ф. 252. Оп. 1. Д. 2446. Л. 2–3.

- Рапорт Начальнику штаба Черноморского казачьего войска. 16.03.1860 // Там же. Л. 11–12; Рапорт на имя Войскового казначея. 24.03.1860 // Там же. Л. 13.

- Указ «О некоторых изменениях в Положениях казачьих войск Черноморского и Кавказского линейного». 19.11.1860 // Полное собрание законов Российской империи, собрание второе (далее — ПСЗ-2). Т. 35. Отд. 2. СПб.: Тип. II Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1862. №36327.

- Высочайше утвержденное Положение об упразднении Азовского казачьего войска. 11.10.1865 // ПСЗ-2. СПб., 1867.Т. 40. Отд. 2. №42546.

- Отношение Войсковой канцелярии упраздненного Азовского казачьего войска. 06.04.1866 // ГАКК. Ф. 254. Оп. 2. Д. 231. Л. 6–6 об.

- Рапорт Войсковому начальнику Екатеринодарской крепости. 30.06.1866 // Там же. Л. 20.

- Кубанское казачье войско 1696–1888. Сборник кратких сведений о войске / сост. Е. Д. Фелицын. Воронеж: Тип. В. И. Исаева, 1888. С. 390.

- Копия с предписания Кубанского войскового правления. 14.05.1892 // ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 5801. Л. 5–6.

- Опись войсковым, полковым и куренным знаменам и значкам, хранящимся помещение войсковых регалий Кубанского казачьего войска. 12.06.1892 // Там же. Л. 12.

- Корсакова Н. А., Фролов Б. Е. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. Краснодар: Традиция, 2012. С. 9–10.

- Рукопись есаула Проскурнина П. Д. // ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 89. Л. 6, 7.

- Акт ревизии регалий Кубанского казачьего войска, хранящихся в г. Хауэлле (шт. Нью-Джерси, США), проведенной 12–13.05.2005 // ГАКК. Ф. P-1843. Оп. 1. Д. 548. Л. 76 об.

- Высочайше утвержденные рисунки знамен Черноморского и Азовского войск. — URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32368107 (дата обращения: 22.08.2023); URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32368035 (дата обращения: 22.08.2023).