Атрибуция неизвестных работ таксидермиста П.С. Мищенко из собрания Свердловского областного краеведческого музея

Автор: Стариков Ю.В., Калужников А.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен опыт атрибуции произведений таксидермического искусства по архивной фотографии конца XIX в. и по косвенным признакам. Указано, на какие признаки надо обращать внимание. Дано описание сохранности чучела леопарда Panthera pardus L. в динамичной позе и процесс его реставрации, также представлены чучело амурского тигра Panthera tigris altaica и еще одного леопарда Panthera pardus L., но уже в статичной позе. Дано краткое описание изготовления чучел методом накрутки и методом шитья, характерных для второй половины XIX в. С помощью компьютерной программы Adobe Photoshop CS5.1, при совмещении изображений реставрированных чучел с архивной фотографией 1896 г. были получены следующие результаты. Так, при сравнении оригинальной подставки в виде толстой ветки под леопардом, форма подставки совпадает. На современной фотографии видны следы утраченных сучков под левой передней лапой и между задними лапами. Справа подставка укорочена. При сравнении позы чучела леопарда совпадают общие контуры тела, расположение конечностей и их постановка. Форма хвоста изменена, так как внутри него находится проволока, которую можно легко изгибать, в отличие от других частей чучела. На архивной фотографии чучело закреплено на стене. После реставрации экспонат расположен на полу, так как чучело поступило в реставрацию на напольной подставке. Представлена творческая биография российского таксидермиста П.С. Мищенко, автора этих чучел. История поступления чучел крупных хищных млекопитающих в Свердловский областной краеведческий музей. Дана информация о чучелах, изготовленных П.С. Мищенко, которые находятся в других музеях России. В результате работы было установлено авторство, место и время изготовления чучел леопарда и амурского тигра – «Чучельная мастерская П.С. Мищенко», Большая Конюшенная д. 1-8, Санкт-Петербург, 1882 – 1896 гг.

Таксидермия млекопитающих XIX в., атрибуция по косвенным признакам, архивное фото, естественноисторические предметы, реставрация, биография таксидермиста П.С. Мищенко

Короткий адрес: https://sciup.org/170193942

IDR: 170193942

Текст научной статьи Атрибуция неизвестных работ таксидермиста П.С. Мищенко из собрания Свердловского областного краеведческого музея

При изучении естественноисторических коллекций (зоологической группы) постоянно возникают проблемы с атрибуцией таксидермических произведений. Первый этап атрибуции – выяснение видовой принадлежности, что при наличии « Определителей животных », как правило, не вызывает особых затруднений. Второй – определение страны и времени изготовления таксидермического экспоната, установление таксидермической школы, фирмы-изготовителя или авторства конкретного мастера, достаточно сложный и длительный процесс, при котором часто приходится пользоваться комплексом косвенных признаков.

При атрибуции таксидермических экспонатов следует обращать внимание на постановку позы, материал и рисунок шва, тип и форму подставки, особенности крепления чучела, элементы антуража, фрагменты сохранившихся этикеток и многое другое1. В ряде случаев, если речь идет о ценных исторических экземплярах или об установлении истины в научной дискуссии, применяется рентгеновская техника2. Большая удача, если удается найти иконографический материал, что и произошло с чучелами леопарда и амурского тигра из отдела природы Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера (СОКМ).

В 2014 г. таксидермист-реставратор музея А.В. Калужников провёл реставрацию чучела леопарда. В учетной документации оно значилось как пантера, изготовленное в начале ХХ в., автор неизвестен. Чучело изготовлено комбинированным методом шитья и накрутки. Динамичная поза чучела изображает крадущееся по ветке животное, глядящее вниз. На ветке сохранилась проволочная петля, позволяющая заключить, что изначально чучело крепилось на стене. Вероятно, чучело упало со стены, чем были вызваны повреждения и утраты. В реставрацию чучело поступило на напольной подставке из древесностружечной плиты (ДСП). Оригинальная подставка ранее подверглась переделке, видимо, во избежание повторных падений. Это привело к нарушению авторского замысла и невозможности полноценного осмотра экспоната: голова зверя была направлена вниз и почти упиралась в пол. Смена способа экспонирования не давала полноценного обзора чучела, множество деталей, которые были рассчитаны для осмотра экспоната на уровне глаз, стали не доступны.

Поступившее в реставрацию сильно загрязнённое чучело имело потертости, незначительные утраты меха, разрывы шкуры, повреждённый хвост, сломанные клыки и частично утраченные когти. Набивочный материал и глина были видны в повреждениях вокруг уха и в трещинах шкуры на лапах. Меховой покров чучела практически не поврежден, так как раньше, для защиты от насекомых – вредителей, в процессе работы и после, чучела обычно обрабатывали растворами, содержащими мышьяк, реже – сулему. Довольно часто подобную обработку проводили с ботаническими и этнографическими коллекциями3. На чучеле были вставки из шкуры другого леопарда: вокруг глаз, ушей и на кистях всех лап. Вероятная причина подобной комбинации – неграмотная съёмка шкуры охотником, что и вынудило мастера сделать вставки из меха леопарда другого цвета. В дальнейшем мех, по-видимому, был окрашен в основной тон шкуры. Но тонировки меха практически не сохранились. В процессе работы удалены загрязнения, проведено восполнение утрат когтей, клыков и меха, произведена реставрация лап, выполнены тонировки. Для устойчивости чучела и улучшения обзора, подставка реставрирована и реконструирована (ил. 1). Уточнена атрибуция предмета. При видовом определении выяснилось, что чучело принадлежит леопарду Panthera pardus L., пантерой называют только леопарда меланиста (черная морфа окраски)4. Тогда автора чучела установить не удалось; ответ был найден позднее.

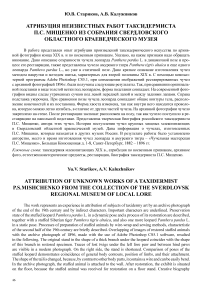

Ил. 1.

П.С. Мищенко. Леопард Pantherapardus L. Чучело Санкт-Петербург.

1882–1896 гг. До и после реставрации. Реставратор А.В. Калужников.

2014 г. СОКМ .

Публикуется впервые

Через несколько лет, после реставрации, в поисках материала о препараторах и таксидермистах, работавших в разное время в Зоологическом музее Российской академии наук, мы получили информацию от потомков петербургского таксидермиста

П.С. Мищенко, в том числе и фотографию, найденную ими в интернете. На фотографии из ателье К. Буллы изображена экспозиция с чучелами животных из мастерской П.С. Мищенко, представленных на Охотничьей выставке в Соляном городке, проходившей в Санкт-Петербурге (1896). В правой части фотографии – чучело леопарда, висящее на стене, а под ним чучело тигра, очень похожие на чучела из СОКМ ( ил. 2 ). С помощью компьютерной программы Adobe Photoshop CS5.1, при совмещении изображений реставрированных чучел с архивной фотографией были получены следующие результаты. Так, при сравнении оригинальной подставки в виде толстой ветки под леопардом, форма подставки совпадает. На современной фотографии видны следы утраченных сучков под левой передней лапой и между задними лапами. Справа подставка укорочена ( ил. 3 ). При сравнении позы чучела леопарда, совпадают общие контуры тела, расположение конечностей и их постановка. Форма хвоста изменена, так как внутри него находится проволока, которую можно легко изгибать, в отличие от других частей чучела. Незначительные различия объясняются ракурсом фотосъёмки. На архивной фотографии чучело закреплено на стене. После реставрации, экспонат расположен на полу, так как чучело поступило в реставрацию на напольной подставке ( ил. 4 ).

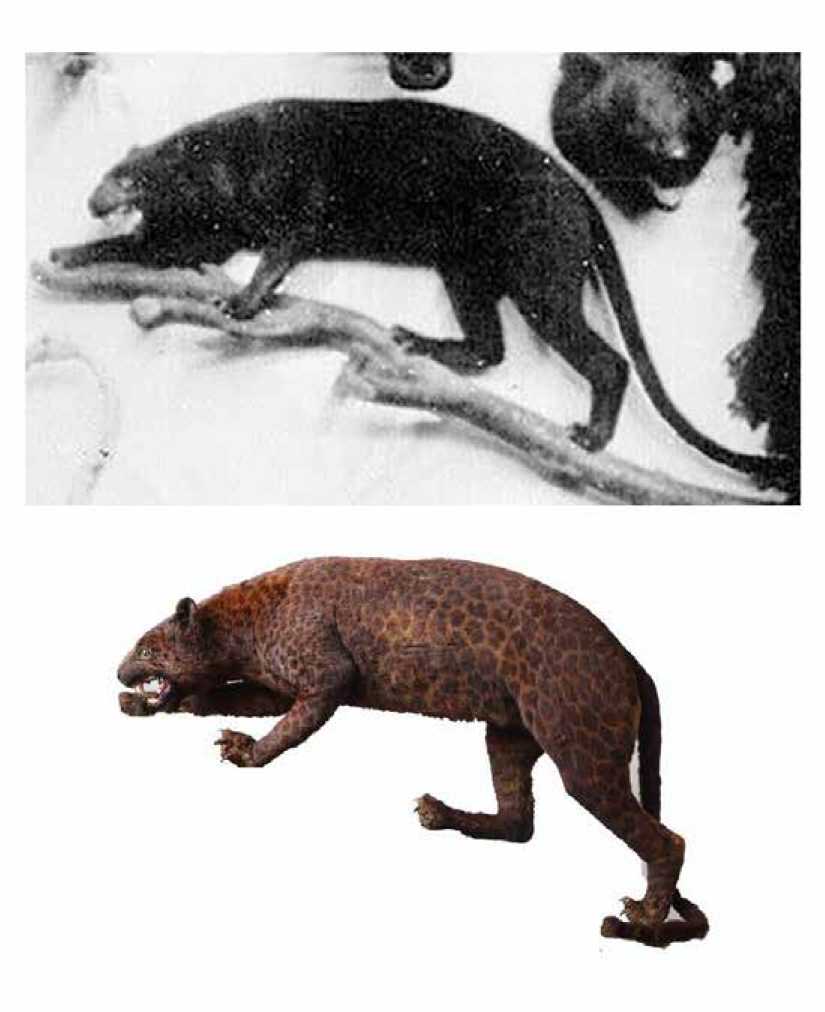

Ил. 2.

Экспозиция с чучелами животных из мастерской П.С. Мищенко Охотничья выставка в Соляном городке.

Санкт-Петербург.

1896 г.

Ранее, в 2009 г. реставрацию чучела амурского тигра Panthera tigris altaica выполнил таксидермист-реставратор А.В. Калужников. Но когда и кем было изготовлено чучело осталось неизвестно. Это выяснилось при сопоставлении чучела тигра из коллекции СОКМ с изображением тигра на архивной фотографии. Сравнительный анализ показал совпадение позы чучела, а главное расположение, рисунок полос и пятен на шкуре. Этот признак является индивидуальным для каждой отдельной особи животного, таким же, как отпечатки пальцев у человека.

В фондах отдела природы СОКМ также хранится чучело леопарда в статичной позе. По мнению А.В. Калужникова, это чучело по способу и манере исполнения очень похоже на чучело амурского тигра и, вероятно, принадлежит руке одного мастера.

Ил. 3.

Сравнение оригинальной подставки чучела Вверху. Архивная фотография. Фрагмент.

Внизу. Чучело леопарда до реставрации. Форма подставки совпадает, видны следы утраченных сучков под левой передней лапой и между задними лапами, справа подставка укорочена

Все указанные чучела достаточно тяжелые из-за большого количества глины на манекене, похожи шовный материал и форма стежков на швах. У той и другой таксидермической скульптуры одинаково, несколько неестественно, выглядят переходы от головы к шее. На основании этого можно предположить, что и чучело леопарда изготовлено в мастерской П.С. Мищенко.

Чучела этих крупных хищников выполнены комбинированными методами накрутки и шитья, прогрессивными для таксидермии второй половины XIX в. При методе накрутки основой манекена чучела являлась доска (вдоль шеи и туловища), на которую закрепляли металлическую арматуру, имитирующую скелет конечностей. Шейная доска соединялась с вываренным и обезжиренным черепом с зубами. Поверх досок и арматуры был плотно накручен слой набивочного материала (пакля, солома), обмотанный шпагатом. Готовый манекен обычно покрывали тонким слоем клеевой мастики или глины с проработкой мелких деталей мышечного рельефа. Затем производили обмазку всего черепа и конечностей более толстый слоем мягкой лепной глины, окончательно прорабатывая рельеф мышц, свойственных живой натуре. В результате готовые изделия имели значительный вес. После этого на основу укладывали влажную, выделанную шкуру, которую зашивали и при этом фиксировали проволочными шпильками её отдельные участки для подчеркивания мышечного рельефа. После высыхания чучела шпильки удаляли5.

Ил. 4.

Сравнение позы чучела леопарда

Вверху . Архивная фотография. Фрагмент Внизу . Совпадают общие контуры чучела, расположение конечностей и их постановка. Незначительные различия объясняются ракурсом фотосъемки На архивной фотографии чучело закреплено на стене. После реставрации экспонат расположен на полу

Метод шитья в конце XIX в. (время изготовления вышеуказанных чучел из СОКМ) считался самым передовым. Основой этого метода является предыдущий способ, но только до момента изготовления общих контуров манекена. Далее, имитируя основной мышечный рельеф животного, поверхность манекена обшивали жгутами из тонкой соломы (толщиной 5–10 мм), плотно стянутыми льняной нитью и сшитыми между собой. Это позволяло добиться более точной передачи анатомических особенностей животного, при этом изделие получалось более прочным. Чучела хищников обычно делали с открытой пастью, чтобы были видны клыки. Интерьер пасти лепили из клеевой мастики и расписывали. Данный способ изготовления манекенов средних и крупных животных появился в Германии в середине XIX в. Разработали его братья Керц (Kerz), владельцы большой таксидермической мастерской в Штутгарте. С этим методом П.С. Мищенко познакомился в двухлетнем зарубежном путешествии, в котором перенимал опыт европейских таксидермистов. Об этой поездке он сообщил в своём очерке6.

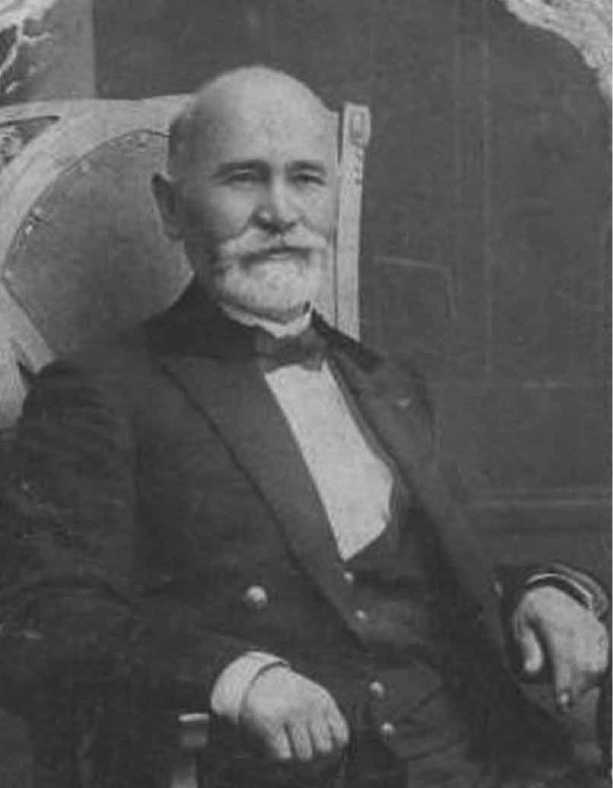

Ил. 5.

Бокал с вензелем

П.С. Мищенко (1840– 1912)

Фото из архива

Т.Л. Перовой.

Публикуется впервые

Петр Савельевич Мищенко (1840–1912) был удивительным человеком (ил. 5). Мещанин родом из г. Конотопа Черниговской губернии, получил хорошее домашнее образование. 5 лет служил личным препаратором у известного натуралиста Сергея Николаевича Алфераки, который и обучил его таксидермии. После этого Мищенко в течение 2 лет совершенствовался по таксидермическому искусству в крупнейших европейских музеях и по возвращении в Россию работал с 1878 по 1881 г. в Зоологическом музее Императорской Академии наук. Здесь он зарекомендовал себя уже как мастер, и ему было доверено набивать чучела зверей и птиц из сборов Н.М. Пржевальского. В 1879 г. вместе с С.Н. Алфераки участвовал в экспедиции на Тянь-Шань, где собрал до 12 000 экз. чешуекрылых и более 500 экз. позвоночных. В 1882 г. П.С. Мищенко открыл собственное дело и приобрел мастерскую по адресу: Большая Конюшенная, 1/8. Регулярно участвовал в разного рода выставках. За свое мастерство неоднократно получал награды, к 1893 г. стал обладателем 16 золотых и серебряных медалей. Получив звание «Поставщик Императорского двора», он изготавливал чучела для императорской семьи, великих князей и прочих высокопоставленных особ, в т.ч. иностранных. С 1886 по 1898 г. П.С. Мищенко – сотрудник Морского кадетского корпуса, которому он приносит в дар большую коллекцию чучел рыб и водоплавающих птиц. За особые заслуги он всемилостивейше пожалован званием личного почетного гражданина, в 1896 г. был определен в почетные члены Попечительного совета Детского приюта принца П.Г. Ольденбургского, где руководил естественноисторическим музеем, который сам и создал. За это он пожалован званием потомственного почетного гражданина и золотыми шейными медалями на Андреевской, Владимирской и Аннинской лентах. В 1901–1902 гг. делал чучела голов и полные чучела зубров для Императорского Двора. Петр Савельевич ушел из жизни в 1912 г.7

На основании полученных биографических данных мы смогли установить авторство, место и время изготовления чучел леопарда и амурского тигра – «Чучельная мастерская П.С. Мищенко», Большая Конюшенная, д. 1/8, Санкт-Петербург, 1882–1896 гг.

Из музея Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), основанного в 1871 г., рассматриваемые экспонаты попали в Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера, являющийся его преемником. Одним из активных членов общества был Почетный попечитель Музея Дмитрий Павлович Соломирский, владелец Сысертских заводов. Он серьёзно увлекался орнитологией, фотографией и таксидермией, занимался благотворительностью и очень много сделал для развития музея. Пополнял коллекции УОЛЕ чучелами и шкурами животных и птиц, не только обитающих на Урале, но и экзотическими. Так, в 1911 г., кроме всего прочего, подарил музею чучела пантеры, пумы и леопарда. В 1912 г., еще ряд чучел, в том числе маньчжурского (амурского) тигра. Об этом сказано в «Записках Уральского общества любителей естествознания» за 1913 г. Д.П. Соломирский также сам изготавливал чучела для Музея УОЛЕ. Во время своих приездов в Санкт-Петербург познакомился с творчеством П.С. Мищенко, приобретая для своей коллекции чучела, которые позже передал в музей. Можно предположить, что среди экспонатов СОКМ, кроме выявленных, есть ещё не атрибутированные изделия этого петербургского мастера. Поэтому данная тема требует дальнейших исследований.

Хотелось бы отметить, что анализируемые ДПИ имеют не только научную, художественную, антикварную и историческую ценность, но и мемориальную, так как связаны с именем исторической личности и представляют собой великолепные образцы российского таксидермического искусства конца XIX в. Мода на экзотические коллекции во второй половине XIX – начале XX в. послужила толчком к развитию таксидермии – области ДПИ по изготовлению чучел и различных предметов – для украшения интерьеров – из добытых животных.

В настоящее время таксидермические изделия старых мастеров высоко ценятся и служат предметом гордости крупнейших музеев мира. Широко известны имена знаменитых зарубежных таксидермистов P. Spicer, R. Ward, J. Gardner и пр. В то же время, мы мало знаем о российских таксидермистах того времени.

Работы П.С. Мищенко сохранились и в других отечественных музеях: чучело головы зубра в Государственном Дарвиновском музее. Чучела зубра, благородного оленя, бурого медведя, кабана, выдры, суслика, горностая, крота и куторы в Национальном музее Республики Татарстан. В Зоологическом музее ЗИН РАН есть изготовленные им чучела из сборов Н.М. Пржевальского, а также чучела, тушки, скелеты и коллекция чешуекрылых из сборов С.Н. Алфераки. К сожалению, эти работы сложно выявить, так как в данном музее не принято указывать на предметных этикетках фамилии препараторов. А ведь только благодаря их мастерству и искусству мы обязаны великолепием наших естественноисторических музеев.

Авторы благодарят Т.Л. Перову и Л.А. Ахметжанову за предоставленные матери- алы.

Список литературы Атрибуция неизвестных работ таксидермиста П.С. Мищенко из собрания Свердловского областного краеведческого музея

- Фадеев И.В., Стариков Ю.В. Опыт атрибуции предметов таксидермического искусства конца XIX – начала XX века // «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Материалы XIX науч. конф. 26–28 ноября 2014 г. М.: Магнум Арс, 2015. С. 205–209.

- Bauernfeind E. The Vienna Bird Collection: History and Main Research Focus // Bonner zoologische Beitrage. Vol. 51. Part 2/3. Bonn, 2003. P. 149; Стариков Ю.В. Реставрация охотничьих трофеев из Гатчинского дворца // «Царские охоты и потехи». Матриалы научно-практической конференции 23–24 ноября 2017 г. «ГМЗ Гатчина» – СПб.: ООО «Принт 2», С. 247–261.

- Tello H., Paz B. Über den Einsatz von Bioziden in naturkundlichen, botanischen und musealen Sammlungen – Rückblick und Ausblick // Der Präparator, 59.Bremen, 2013. P. 6–18.

- Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. М. : Высш. школа, 1979. С. 233–238.

- Заславский М.А. Новый метод изготовления чучел животных: Скульптурная таксидермия. М.; Л.: Наука. [Ленингр. отд-ние], 1964. С. 30–31

- В горах Тянь-Шаня в экспедиции С.Н. Алфераки / Очерк П.С. Мищенко: с приложением руководства по изготовлению чучел. СПб. : «Центральная» Типо.-Лит. М.Я. Минкова, 1903. – 72 с.

- Стариков Ю.В., Перова Т.Л. Таксидермист П.С. Мищенко. Творческая биография // Место и роль естественнонаучных музеев в современном обществе. Материалы Х конференции Ассоциации естественноисторических музеев РФ. 19–21 октября 2016 г. М.: ГДМ, 2016. С. 75–77; Они же. Забытые имена: П.С. Мищенко – таксидермист Зоологического музея Императорской академии наук // Тезисы Отчетной научной сессии по итогам работ 2017 г. Зоологический институт РАН. СПб., 2018. С. 28–30.