Аудит госпрограмм: принципы и проблемы

Автор: Рагулина Ю.В.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (43), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются принципы аудита госпрограмм, учитывающие сложность и многопараметричность объектов контроля, корректность целеполагания и комплексность оценки их элементов. Выделяются общие и частные, учитывающие стандартизацию аудита госпрограмм, в том числе унификации интерфейсов, про- токолов и форматов данных, интеграции распределенных информационных ресурсов. Подчеркивается, что в силу существенных межстрановых различий в практике программного бюджетирования международных стандартов аудита госпрограмм в мире не разработано.

Аудит, государственные программы, объекты контроля, принципы, процедура, цели

Короткий адрес: https://sciup.org/14119853

IDR: 14119853

Текст научной статьи Аудит госпрограмм: принципы и проблемы

Д ля аудита государственные программы являются сложным объектом, поскольку:

-

• в госпрограммы могут входить федеральные целевые программы (ФЦП) [1], подпрограммы, ведомственные целевые программы [2], отдельные мероприятия;

-

• к содержанию госпрограмм предъявляется

большое число требований, включая методические;

-

• госпрограммы предполагают многоэтапную и многоуровневую процедуру согласования и обсуждения;

-

• порядок с учетом полномочий всех участни ков разработки и реализации госпрограмм, финансового обеспечения, текущего управления реализацией, внешнего и внутреннего контроля включает большое число взаимоувязанных процессов [3];

-

• оценивание и анализ производится в несколь ких сферах: сферы реализации госпрограмм (оценка и анализ характеристик итогов реализации государственной политики в сфере госпрограмм, выявление потенциала развития сферы на основе прогноза,

анализ существующих ограничений и сопоставление с состоянием аналогичной сферы у ведущих стран, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков), сферы социально-экономического развития Российской Федерации, на которую влияет эффективность выполнения госпрограммы и сферы оценивания. При этом должны быть увязаны цели, задачи и показатели, а также этапы и сроки реализации госпрограмм.

В этой связи принципы аудита госпрограмм должны учитывать сложность и многопараметрич-ность объектов контроля, корректность целеполагания в ходе аудита программ и комплексность оценки элементов программ.

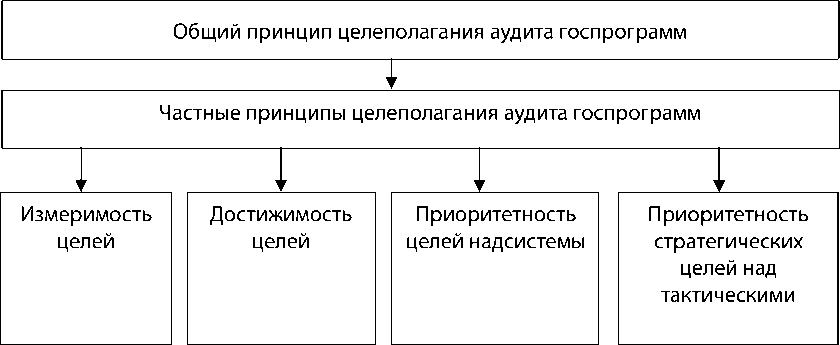

В качестве важнейших принципов аудита го-спрограмм выделяются общие принципы и частные (рис. 1).

Общий принцип целеполагания заключается в том, что поставленная цель (или система целей) аудита госпрограмм должна быть определена с позиций системного подхода логически правильно и коррек-

Принципы целеполагания аудита госпрограмм

Принципы наблюдаемости

Общий принцип наблюдаемости

Частные принципы наблюдаемости

Выделение главных сущностей

Компактность

Агрегации и обобщения

Единое информационное пространство

Антиэнтропийности

Ситуационности

Применение логики разных представлений

Сочетание параметрического и интегрального представлений

Нечеткость представления и внешнего дополнения

Рис. 1. Логика формирования и обоснования принципов аудита госпрограмм тно. Правильность и корректность целеполагания определяется степенью адекватности поставленной цели – планируемому (ожидаемому в будущем) результату (целевому эффекту). При этом адекватность поставленной цели планируемому в будущем конечному результату определяется на этапе планирования априорно посредством установления между ними отношения тождества.

Под отношением тождества понимается любое отношение рефлексивности, в том числе отношения: равенства, эквивалентности, нестрогого порядка, нестрогого предпорядка и толерантности [4, с. 103].

Корректность поставленной цели достигается выполнением совокупности частных принципов целеполагания, к которым отнесем следующие принципы: измеримости цели, достижимости цели, при- оритетности стратегических целей над тактическими, приоритетности целей надсистемы.

Принцип измеримости цели заключается в том, что поставленная цель должна быть измерима, т.е. предполагается наличие критериев и показателей, которые позволили бы определить, достигнута ли поставленная цель и в какой степени.

Если цель неизмерима, то невозможно или очень сложно оценить результаты проделанной работы и объективно контролировать процесс достижения цели.

Принцип достижимости цели заключается в том, что поставленная цель должна быть достижима (реализуема), т.е. предполагается наличие критериев и показателей, которые позволили бы определить, реализуема ли поставленная цель в заданные сроки с заданными ресурсами.

Принцип приоритетности стратегических целей над тактическими целями. Реализация тактических или локальных целей должна обеспечивать постижение более долгосрочной стратегической цели. В противном случае нарушается вся логика целеполагания, в основе которого лежит иерархический принцип формирования системы целей.

Принцип приоритетности надсистемных целей заключается в обеспечении приоритета внешних или надсистемных целей(целевых эффектов) по отношению к внутренним (системным) целям (эффектам).

В основе реализации принципа наблюдаемости лежит решение вопросов адекватного (или тождественного) наблюдения, в том числе: контроля, идентификации, распознавания, диагностики и комплексного анализа многопараметрических объектов или процессов реальной действительности.

Общий принцип наблюдаемости представляет собой целенаправленный процесс адекватного отображения объектов или процессов реальной действительности в образы.

Реализация общего принципа наблюдаемости достигается выполнением совокупности частных принципов наблюдаемости, к которым отнесем следующие принципы: выделения главных сущностей, компактности, единого информационного пространства, агрегации и обобщения, применения логики разных представлений, сочетания параметрического (индикативного) и интегрального представления, нечеткого представления и внешнего дополнения.

Принцип выделения главных сущностей заключается в необходимости выделения и анализа главных (принципиальных, наиболее существенных) информационно-логических сущностей исследуемого многопараметрического объекта или процесса, каковыми являются государственные программы, подпрограммы и мероприятия.

Реализация данного принципа предполагает фильтрацию и отсеивание избыточных с точки зрения принятия решений, детализированной и, следовательно, излишней информации, воспринимаемой человеком, с учетом его возможностей запоминания, как «информационный шум», который мешает выделить главное.

Принцип компактности – наиболее емкая по содержанию и минимальная по объему описания и представления информация о состоянии многопараметрического объекта или процесса.

Описание и представление информации для анализа должно содержать минимально необходимый объем данных о наиболее существенных свойствах и состоянии рассматриваемого объекта или процесса. Этот минимальный объем данных должен быть достаточным для информационно-аналитической поддержки принятия решений по оценке и идентификации состояния объекта или процесса.

Принцип единого информационного пространства заключается в едином информационно-логическом представлении разнородных и множественных (по количеству, по детальности описания) данных на одном информационном поле,воспринимаемом аналитиком или лицом, принимающим решения.

Реализация принципа позволяет человеку (аналитику, ЛПР) представлять сложные, многопараметрические объекты или процессы в виде некоторой модели единого информационного пространства, нормированные элементы и связи которого подчинены принципу единства и упорядоченного описания и представления. Такое представление единого информационного пространства позволяет человеку системно оценивать рассматриваемые сложные ситуации и принимать адекватные решения.

Принцип агрегации и обобщения заключается в определении уровня агрегации и обобщения, соответствующего уровню принятия решения. Чем выше уровень принятия решений в рассматриваемой предметной области, тем больше степень агрегации и обобщения информации, и наоборот – чем ниже уровень принятия решений, тем больше требуется детализации и получения конкретных данных.

Принцип применения логики разных представлений заключается с точки зрения системного подхода в необходимости рассмотрения многопараметрического объекта или процесса с разных сторон, т.е. с применением логики разных представлений. Например, системность проявления в многопараметрическом объекте или процессе различных отклонений требует для ее идентификации применения логики разных представлений, в том числе универсальных логик:

-

– причинно-следственных связей;

-

– пространственно-временных связей;

-

– классификационных (видо-родовых) связей;

-

– комбинированных связей.

Принцип ситуационности. При анализе сложных ситуаций не существует наилучшей или оптимальной оценки ситуации. Реальная обстановка в аномальных (критических, чрезвычайных) условиях характеризуется множеством неопределенных и нечетких факторов, многомерностью описания и представления, нечеткостью анализируемых ситуаций. Поэтому информационно-аналитическая поддержка принятий решений может считаться лучшей для эксперта-аналитика или лица, принимающего решения только в отношении поставленных конкретных целей на данный момент.

Реализация принципа характеризуется переходом от анализа текущих ситуаций, множество которых в общем случае для многопараметрического объекта или процесса бесконечно, к анализу классов ситуаций Kt, множество которых конечно, т.е. справедливо | St | >> | Кt |

Принцип сочетания параметрического (индикативного) и интегрального представления определяет необходимость сочетания параметрического и интегрального представления для оперативной оценки и анализа аномальных текущих значений параметров (индикаторов, показателей, сигналов) многопараметрического объекта или процесса. Многомерность, динамичность, нечеткость, неопределенность и неполнота описания и представления состояний сложного многопараметрического объекта или процесса не позволяет проводить детальный количественный анализ в полном объеме в условиях жестких временных ограничений. Для таких сложных ситуаций представляется единственным выходом проводить анализ по индикативным (ключевым, реперным) точкам состояния объекта или процесса, фокусируя, таким образом, внимание на аномальных значениях параметров с последующим анализом стратегии и тенденций поведения (функционирования, развития, деградации) многопараметрического объекта или процесса.

Принцип антиэнтропийности. Проведение комплексного анализа состояний объектов или процессов всегда направлено на уменьшение неопределенности в знаниях о возникновении и развитии критических (аномальных) ситуаций, а также в знаниях по учету возможных последствий развития и завершения для наблюдаемого объекта (процесса) и окружающей природной среды.

Принцип нечеткого представления и внешнего дополнения. Проведение комплексного анализа сложных, нечетких ситуаций должно быть максимально ориентировано на использование нечетких расплывчатых понятий (утверждений, инструкций, правил, моделей классификаций), которые несут зна- чительную информацию об объекте или процессе. Применение четких формализованных описаний и представлений в этих условиях резко ограничивает возможности анализа, что не всегда дает положительные результаты.

Проведение анализа сложных ситуаций формальными методами возможно лишь приближенно, поэтому необходим содержательный комплексный анализ таких ситуаций с помощью дополнительных (внешних) неформально подготавливаемых решений экспертами-аналитиками с оценкой возможных рисков и последствий.

Таким образом, представленные выше принципы систематизации анализа многопараметрических объектов или процессов имеют обобщенный концептуальный характер. Поэтому при рассмотрении конкретной предметной области (программы, подпрограммы, мероприятия, события) и использовании тех или иных методов анализа их состояния эти принципы должны уточняться и корректироваться. При этом представляется целесообразным для каждой конкретной предметной области с учетом ее специфики выделение как основных (базовых), так и дополнительных (второстепенных) принципов.

Кроме вышеперечисленных принципов, можно выделить следующие универсальные принципы.

Принцип независимости. Аудит госпрограмм осуществляется высшими органами финансового контроля в рамках действующего мандата и с учетом сохранения их независимости.

Принцип объективности и беспристрастности. Контрольная деятельность аудиторов должна осуществляться при соблюдении принципов объективности и беспристрастности, не ставя под угрозу принцип независимости.

Профессионализм. Аудиторы высшего органа финансового контроля должны иметь профессиональные знания и опыт в политических и методологических вопросах, касающихся государственных программ Российской Федерации. Важной задачей является непрерывное повышение знаний и уровня подготовленности аудиторов в их деятельности.

Открытость и публичность. Высшие органы финансового контроля должны содействовать открытости и прозрачности деятельности, связанной с аудитом госпрограмм. Высшие органы финансового контроля должны оценивать степень соответствия проводимой правительством политики в отношении доступности сведений по госпрограммам общим принципам обнародования статистической информации.

Принцип активности аудита госпрограмм, который предполагает установление, классификацию и персонификацию причин отклонений от целей и показателей госпрограмм, своевременную выработку предложений и проверку результативности принятых мер.

Принцип системности аудита госпрограмм предполагает оценивание целесообразности, эффективности исполнения, ресурсоемкости, ресурсообеспе-ченности, реализуемости, экономичности, продуктивности, результативности и последствий госпрограмм.

Принцип стандартизации аудита госпро-грамм, в том числе унификации интерфейсов, прото- колов и форматов данных, интеграции распределенных информационных ресурсов.

В силу существенных межстрановых различий в практике программного бюджетирования международных стандартов аудита госпрограмм, в том числе в рамках Международной организации высших органов финансового контроля [5], в мире не разработано.

Список литературы Аудит госпрограмм: принципы и проблемы

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд. Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация».

- Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

- Приказ Минэкономразвития России от 19.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».

- Омельченко В.В. Основы цветокодирования. Часть 1. Методологические аспекты цветокодирования информации. - М.: НИИ СП, 2013.

- INTOSAI - The International Organisation of Supreme Audit Institutions - Международная организация высших органов финансового контроля.