Аудит социально-трудовых отношений на предприятии - реальный механизм улучшения условий использования рабочей силы

Автор: Козлов Ю.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Публикации соискателей ученых степеней

Статья в выпуске: 7 (161), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена типология сфер экономической деятельности по степени свободы регулирования социально-трудовых отношений, обоснована необходимость проведения социального аудита в отраслях, где сосредоточены преимущественно коммерческие организации и частные предприятия. Представлены возможности и ограничения аудита социально-трудовых отношений как реального механизма улучшения условий использования рабочей силы

Социально-трудовые отношения, рабочая сила, условия труда, социальный аудит

Короткий адрес: https://sciup.org/143181525

IDR: 143181525

Текст научной статьи Аудит социально-трудовых отношений на предприятии - реальный механизм улучшения условий использования рабочей силы

В условиях усиливающегося дефицита трудовых ресурсов проблемы, связанные с использованием действующей рабочей силы, многократно возрастают. При этом определяющая роль в улучшении использования рабочей силы, принадлежит основной экономической единице, где осуществляется собственно трудовая деятельность – предприятию. Именно на предприятиях и в организациях формируются условия, при которых возможно, с одной стороны, реализовать творческий потенциал персонала, с другой – культивировать у персонала ответственность за выполнение своих обязанностей и заинтересованность в повышении конкурентоспособности организации, в чем кровно заинтересован каждый работодатель.

Социально-трудовые отношения и их регулирование

Деятельность любого предприятия строится на основе социально-трудовых отношений, которые должны быть выстроены таким образом, чтобы обеспечить социальную устойчивость предприятия и способствовать повышению эффективности его функционирования.

Под социально-трудовыми отношениями на предприятии обычно понимается взаимосвязь и взаимодействие субъектов этих отношений по поводу определения условий найма, организации и осуществления трудовых процессов, создания условий для эффективного труда и развития персонала, построения систем оплаты и стимулирования его участников. Чтобы социально-трудовые отношения строились на предприятии в соответствии с принципами провозглашенного в Конституции Российской Федерации социального государства, они должны обеспечивать согласование противоположных интересов на основе соблюдения общественного интереса [1, c. 213].

Как известно, регулирование социально-трудовых отношений осуществляется централизованно и децентрализовано. Основными методами централизованного регулирования являются:

Разработка законодательной и нормативной базы: Конституция Российской Федерации; Гражданский Кодекс Российской Федерации; Трудовой Кодекс Российской Федерации; федеральные законы; другие нормативные акты.

Экономические методы : налоговая политика; регулирование цен и тарифов; регулирование оплаты труда работников бюджетной сферы и государственных служащих и т.п.

Согласительные методы – с оциальное партнерство – согласование действий правительства, предпринимателей и наемных работников.

Децентрализованное регулирование социально-трудовых отношений – это внутрифирменное регулирование, реализуемое непосредственно предприятиями и организациями независимо от форм собственности на средства производства. Каждый собственник (частный предприниматель, фирма, акционерное общество, кооператив) самостоятельно определяет основные параметры условий найма, организации и осуществления трудовых процессов в зависимости, прежде всего, от экономического состояния и финансовых возможностей предприятия.

В таблице 1 представлено 4 группы отраслей экономики (сфер экономической деятельности) по степени самостоятельности социально-трудовых отношений на примере регулирования оплаты труда.

Таблица 1

Типология сфер экономической деятельности по степени свободы регулирования социально-трудовых отношений

(на примере регулирования оплаты труда)

|

Типы сфер экономической деятельности |

Особенности регулирования |

Уровень социальных гарантий |

|

|

1 |

Отрасли бюджетной сферы |

Регулирование осуществляется государством и возможности маневрирования ограничены |

Невысокий, но стабильный |

|

2 |

Отрасли, где регулирование достаточно жестко осуществляется министерством (например, министерство транспорта, министерство связи и массовых коммуникаций и др.) |

Значительное влияние государства. Регулирование заработной платы зависит от тарифной политики |

Относительно невысокий |

|

3 |

Отрасли, где сосредоточены преимущественно коммерческие организации и частные предприятия |

Самые широкие возможности для самостоятельного регулирования заработной платы |

Может быть высоким, но зависит от характера социально-трудовых отношений на конкретном предприятии |

|

4 |

Прочие отрасли, где сочетаются государственное, отраслевое и фирменное регулирование |

Степень свободы зависит от доли государства в собственности предприятий |

Средний уровень социальных гарантий |

С точки зрения аудита социально-трудовых отношений в целях выявления финансовых и иных возможностей для повышения уровня социальных гарантий работников и улучшения условий их трудовой деятельности наибольший интерес представляют предприятия, относящиеся к третьему типу, т.к. именно на этих предприятиях, как показывает опыт, может быть выявлено наибольшее число неиспользованных резервов.

Аудит социально-трудовых отношений: возможности и ограничения

Регулирование социально-трудовых отношений на предприятии осуществляется путем заключения, изменения, дополнения и надлежащего исполнения работниками и работодателем коллективного договора, соглашения, трудовых договоров. Следует подчеркнуть, что предусматриваемые в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре гарантии в сфере социально-трудовых отношений зависят не только от финансовых возможностей организации, но и взаимопонимания и уважения сторон, соблюдения ими принципов социального партнерства, сформулированных в Трудовом кодексе Российской Федерации.

Таким образом, самым доступным способом проведения аудита социальнотрудовых отношений является анализ содержания и исполнения коллективного договора, заключаемого между администрацией предприятия, организации и представителями наемных работников в лице профессионального союза или иной общественной организации, представляющей интересы работников.

Вместе с тем, практика показывает, что факт заключения договора или соглашения еще не говорит о реальной возможности эффективного коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений на предприятии. Реальная эффективность этого процесса определяется, прежде всего, характером устанавливаемых договоренностей

(может ли их выполнение изменить положение работников в лучшую сторону) и степенью их реализации. Проблема заключается не только в наличии или отсутствии договора на предприятии, но и в том, что конкретно предусмотрено в договоре, и какую ответственность он предусматривает за невыполнение своих обязательств сторонами. Таким образом, обобщенным критерием результативности коллективных договоров и соглашений является их действенность .

При попытке спрогнозировать действенность заключаемых договоров и соглашений мы сталкиваемся с ситуацией, когда данные представлены в виде словесных (вербальных) описаний, в данном случае в виде текста. Другими словами мы ориентируемся в большей степени не на количественную, а на качественную информацию.

Таким образом, для определения действенности соглашения или договора мы должны пройти следующие этапы прогнозирования:

-

1. Анализ информации.

Разделение имеющихся данных (обязательств сторон) на количественные и качественные.

Определение наиболее вероятных вариантов развития событий.

Разработка альтернативных вариантов решения тех или иных проблем.

Априорная и апостериорная оценка действенности соглашения или договора.

Предварительная оценка действенности заключаемых соглашений различных уровней и коллективных договоров строится на основе пофакторной модели, включающей 2 основных фактора:

С – содержательность договора, полученная на основе оценки полноты отражения тех или иных проблем коллективно-договорного регулирования на разных уровнях функционирования системы социального партнерства.

Р – априорный результат применения мероприятий, предусмотренных соглашениями различных уровней и коллективными договорами (он может быть как положительным, так и отрицательным).

Эти два фактора являются основными, однако количество факторов может быть дополнено на усмотрение аудиторов-экспертов, оценивающих тот или иной коллективный договор [2, c. 42-43].

При оценке действенности конкретных договоров и соглашений очень часто выявляется, что среди обязательств, которые принимают на себя стороны, заключающие коллективный договор, немало таких, которые либо повторяют действующее законодательство, либо носят расплывчатый, неконкретный характер. К числу последних можно отнести, например, такие формулировки: «совершенствовать организацию заработной платы», «гарантировать осуществление прав трудящихся на охрану труда и обеспечивать реализацию комплекса мер с целью сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» и т.п.

Обязательства должны быть таковы, чтобы они не «повисали» в воздухе в виде расплывчатых формулировок, а являлись формой реализации вполне конкретных направлений социально-экономической политики на предприятии. Соответственно, акцент должен быть сделан не на самих обязательствах, которые могут быть весьма разнообразны, а на тех проблемах социально-трудовых отношений, решение которых зависит от исполнения этих обязательств. Главное – наличие в договорах и соглашениях не пустых (декларативных) или воспроизводящих нормы действующего законодательства обязательств, а значащих обязательств, то есть тех, которые конкретизируют и дополняют нормы закона, способствуют развитию и совершенствованию социально-трудовых отношений, поднимают их на более высокий уровень.

При оценке эффективности социального диалога между работодателями и работниками рекомендуется также анализировать содержание протоколов разногласий сторон при заключении коллективного договора, количество обращений работников и их представителей в комиссию по трудовым спорам на предприятии, количество обращений в суды. Следует проанализировать решения, принимаемые этими органами, содержание которых позволит оценить уровень отношений между работодателем и работниками на предприятии.

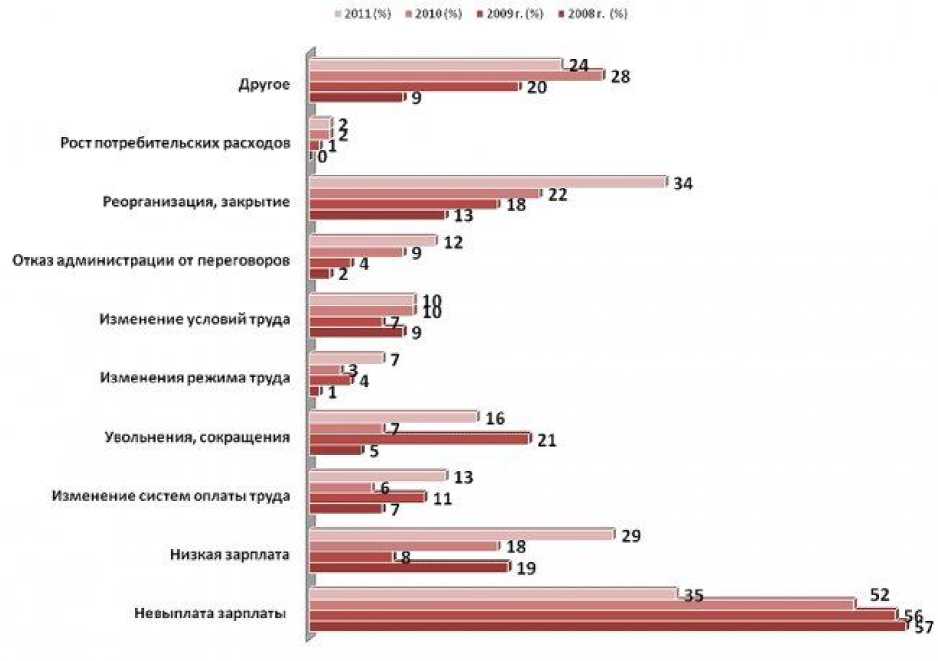

Рис. 1. Динамика причин трудовых протестов в 2008-2011 гг. (%)

Источник: [3].

На рис. 1 обращает на себя внимание, что подавляющее большинство трудовых протестов в России по-прежнему связаны с заработной платой. Хотя в первом полугодии 2011 г. существенно изменилось соотношение причин, связанных с заработной платой. Все предыдущие годы более половины протестов возникали из-за задержек заработной платы. В 2011 г. только в трети случаев (35%) упоминались задержки заработной платы. Зато значительно выросла доля протестов из-за низкой заработной платы – до 29%, хотя в прошлые годы доля этой причины не поднималась выше 19%. По сравнению с прошлым годом вдвое выросла доля протестов против изменения систем оплаты труда (13%). Подобное распределение причин свидетельствует об изменении ситуации в оплате труда, сложившейся в условиях кризиса 2008-2009 гг. Бастовать и протестовать стали не только потому, что нет зарплаты, но и потому, что она низкая. Тем не менее, задержка выплаты заработной платы это по-прежнему, самая распространенная причина протестов.

Требует определенного осмысления также значительное увеличение числа протестов из-за такой причины, как «политика руководства, реорганизация, закрытие предприятий». Каждый третий протест (34%) в первой половине 2011 г. происходил, в том числе, и по этой причине, а в 2010 г. только каждый пятый – 22%. Достаточно большое число конфликтов (до 10%) возникает в связи изменением условий труда, что однозначно свидетельствует об ухудшении условий использования рабочей силы.

Одним из критериев оценки социально-трудовых отношений выступает обеспечение работодателем гарантий трудовых прав работников в соответствии с трудовым законодательством и мировыми стандартами. Если аудитор выяснил, что в организации имеют место нарушения трудовых прав работников, то целесообразно проанализировать, какие действия принимали работники в свою защиту. Анализ этих действий позволит оценить реальные возможности использования своих прав работниками предприятия.

Существенным ограничением для проведения социального аудита является отсутствие на предприятии коллективного договора, что – не редкость, особенно в организаци- ях малого и среднего бизнеса. В этом случае наиболее приемлемым способом аудита может стать социологический опрос работников, в процессе которого выявляются субъективные оценки работниками условий трудовой деятельности, как на своем предприятии, так и в российской экономике в целом, что дает возможность более конструктивно оценивать полученные ответы и делать соответствующие обобщения.

Таким образом, аудит социально-трудовых отношений на предприятии – понятие комплексное и может рассматриваться как реальный механизм улучшения условий использования рабочей силы, т.к. он позволяет оценивать уровень развития социальнотрудовых отношений в организации с точки зрения создания условий для достойного труда работников; соблюдения гарантий в сфере труда, установленных в коллективном договоре; справедливого распределения вновь созданной стоимости; установления гарантированных заработков на уровне воспроизводства рабочей силы независимо от результатов деятельности предприятия; создания безопасных и здоровых условий труда; развития производственной демократии; защиты трудовых прав работников и т.п.

*

*

*

-

1. Жуков А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации. – М.: МИК, 2010. – 256 с.

-

2. Катульский Е.Д., Меньшикова О.И. К вопросу об оценке эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в России // Труд и бизнес. Материалы 7-ой межвузовской научно-практической конференции по актуальным вопросам социально-экономического развития

/ Под ред. В.Н. Якимова. – М.: национальный институт бизнеса. 2008. – 192 с.

-

3. Мониторинг Центра социально-трудовых прав: трудовые протесты в России за 1 полугодие 2011 г. // http://trudprava.ru (дата обращения 1.08.2011).

Список литературы Аудит социально-трудовых отношений на предприятии - реальный механизм улучшения условий использования рабочей силы

- Жуков А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации. - М.: МИК, 2010. - 256 с.

- Катульский Е.Д., Меньшикова О.И. К вопросу об оценке эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в России // Труд и бизнес. Материалы 7-ой межвузовской научно-практической конференции по актуальным вопросам социально-экономического развития / Под ред. В.Н. Якимова. - М.: национальный институт бизнеса. 2008. - 192 с.

- Мониторинг Центра социально-трудовых прав: трудовые протесты в России за 1 полугодие 2011 г. // (дата обращения 1.08.2011).