Аутэкология аноксигенных фототрофных бактерий в водоемах Самарской области

Автор: Горбунов М.Ю., Уманская М.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены сведения о распространении, условиях обитания и морфо-физиологических характеристиках различных видов аноксигенных фототрофных бактерий в водоемах Самарской области. Обсуждаются особенности аутэкологии массовых видов.

Аноксигенные фототрофные бактерии, факторы среды, аутэкология, экологические ниши

Короткий адрес: https://sciup.org/148199113

IDR: 148199113 | УДК: 579.26

Текст научной статьи Аутэкология аноксигенных фототрофных бактерий в водоемах Самарской области

В течение 2001-2008 гг. в ходе комплексных лимнологических экспедиций ИЭВБ РАН было проведено исследование распространения и особенностей развития различных видов аноксигенных фототрофных бактерий в озерах Самарской области [1, 4]. Различные виды этих бактерий достаточно широко распространены в лесо-степных озерах Самарской области. Отдельные представители встречаются в планктоне в микроаэробных и анаэробных придонных слоях неглубоких пресных водоемов (с максимальной глубиной 2-2,5 м), а также в мета- и гиполимнионе более глубоких стратифицированных озер. В высокоминерализованных сульфидных озерах северо-востока Самарской области АФБ обнаружены в основном в бактериальных матах и обрастаниях [4]. Полученные к настоящему времени данные позволяют оценить особенности аутэкологии массовых видов аноксигенных фототрофных бактерий, обнаруженных в водоемах Самарской области.

Цель работы: дать характеристику морфологических, физиологических и экологических особенностей, диапазонов условий развития видов АФБ, обнаруженных нами к настоящему времени в планктоне, бентосе и цианобактериальных матах озер Самарской области.

Общая характеристика исследованных водоемов и условия в их экосистемах дана в [3, 4]. Идентификацию фототрофных бактерий проводили по морфологическим признакам в живых и фиксированных формальдегидом пробых с использованием определителей Берги и некоторых других работ [9, 11-13, 15]. Для определения видового состава и общей численности фото-трофных бактерий пробы воды (10-20 мл) фиксировали формалином. Для учета фототрофных

Горбунов Михаил Юрьевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории простейших и микроорганизмов

бактерий фиксированные пробы фильтровали через мембранные фильтры с диаметром пор 0,17-0,22 мкм. Учет проводили прямым микроскопическим исследованием неокрашенных и окрашенных мембранных фильтров в проходящем и отраженном свете [4].

Список видов аноксигенных фототрофных бактерий, обнаруженных в различных водных экосистемах Самарской области, показан в табл. 1, а их основные характеристики – в табл. 2. Все представители типа Chlorobi (зеленых серных бактерий) – строгие анаэробы, использующие в качестве доноров электрона для фотосинтетического восстановления углекислоты сероводород и элементарную серу, реже тиосульфат [15, 16]. В отличие от представителей Chloroflexales и пурпурных бактерий, список органических соединений фотоассимилируемых этими организмами, ограничен только ацетатом и (иногда) пропионатом. Размер фотосинтетической единицы зеленых серных бактерий достигает 3 тыс. молекул бактериохлорофилла ( Бхл ), на порядок больше, чем у любых других фототрофных организмов, включая нитчатых аноксигенных фототрофов (Chloroflexales), которые также имеют аналогичные хлоросомы. Эта особенность делает виды Chlorobiaceae наиболее адаптироваными к низкой освещенности среди фототрофных организмов [16].

Особенности экологии зеленых серных бактерий определяется их строгой анаэробностью, адаптацией к низкой освещенности и особенностями спектра фотосинтеза. Развитие коричневых форм, содержащих Бхл "e" , приурочено к светловодным олиготрофным озерам, в которых верхняя граница анаэробной зоны располагается на глубине более 10 м [15]. Зеленые формы доминируют при более высоком залегании верхней границы аноксической водной массы, в продуктивных озерах с большей цветностью воды. В этих условиях Chlorobiaceae используют свет ближней инфракрасной области, который не поглощается гуминовыми соединениями, оксигенными фототрофными организмами и пурпурными бактериями.

Таблица 1. Аноксигенные фототрофные бактерии, обнаруженные в озерах Самарской области

|

Озеро |

56 < |

1 |

5 |

1 Ui |

5 |

5 |

5U 1 |

56 1 |

5 |

1 |

ЬЙ © |

© © и |

и |

к© |

к© |

||||

|

Биотоп |

Планктон |

Бентос |

|||||||||||||||||

|

Тип: Proteobacteria |

|||||||||||||||||||

|

Класс: Alfaproteobacteria |

|||||||||||||||||||

|

Порядок: Rhizobiales |

|||||||||||||||||||

|

Семейство: Bradyrhizobiaceae |

|||||||||||||||||||

|

Rhodopseudomonas pa-lustris (Molisch 1907) van Niel 1944 |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Семейство: Hyphomicrobiaceae |

|||||||||||||||||||

|

Rhodomicrobium vannielii Duchow et Douglas 1949 |

+ |

||||||||||||||||||

|

Класс: Gammaproteobacteria |

|||||||||||||||||||

|

Порядок: Chromatiales |

|||||||||||||||||||

|

Семейство: Chroma-tiaceae |

|||||||||||||||||||

|

Allochromatium Imhoff et al. 1998 spp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Alc. vinosum (Ehrenberg 1838) Imhoff et al. 1998 |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Alc. warmingii (Cohn 1875) Imhoff et al. 1998 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

Chromatium okenii (Ehrb. 1838) Perty 1852 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

Lamprocystis roseopersi-cina (Kützing 1849) Schro-eter 1886 |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Thiocapsa rosea (Winogradsky 1888) Guyoneaud 1998 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||

|

Tca. cf.roseopersicina Wi-nogr.1888 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

Thiocystis Winogradsky 1888 sp. |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Tcs. violaceae Winogradsky 1888 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

Thiodictyon elegans (Wi-nogr. 1888) Pfennig and Trüper, 1971 |

+ |

+ |

|||||||||||||||||

|

Thiopedia rosea Winogradsky 1888 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

Thiospirillum jenense (Ehrb. 1838) Migula 1900 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

Тип: Chlorobi |

|||||||||||||||||||

|

Класс: Chlorobia |

|||||||||||||||||||

|

Порядок: Chlorobiales |

|||||||||||||||||||

|

Семейство: Chloro-biaceae |

|||||||||||||||||||

|

Chlorobium Nadson 1906 spp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

(incl. Chlorobaculum Imhoff 2003 ?) |

|||||||||||||||||||

|

Chl. limicola Nadson 1906 emend Imhoff 2003 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||

|

Chl. clathratiforme (Szafer 1911) Imhoff 2003 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

Chl. luteolum (Shmidle 1901) Imhoff 2003 |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

" Chlorochromatium aggre-gatum " (consortium) |

+ |

+ |

+ |

||||||||||||||||

|

Тип: Chloroflexi |

|||||||||||||||||||

|

Класс: Chloroflexi |

|||||||||||||||||||

|

Порядок: Chloroflexales |

|||||||||||||||||||

|

Семейство: Oscil-lochloridaceae |

|||||||||||||||||||

|

Oscillochloris chrysea Gorlenko et Pivovarova 1989 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

Osc. trichoides Gorlenko et Korotkov 1989 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||||||

|

Семейство: Chloroflex-aceae |

|||||||||||||||||||

|

Chloroflexus Pierson et Castenholz 1974 sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

Примечание: * Включая маты и обрастания

Таблица 2. Морфологические и физиологические характеристики видов АФБ, обнаруженных в водоемах Самарской области (по [5,6 11-13, 15])

|

Вид |

Фор ма |

Размер клетки |

о S со ч С |

S у о^ со 8 |

V |

S S с СО У |

Ж 3 < |

1-0 S |

® ■ & К S н "8 а 2 >s |

& 1 ° 8 s Й я W У ™ ч о й к И 5 г s 5 S u < |

ю н (D & ° 8 |

Использование |

||

|

2 2 S 2 |

S й |

сЗ 5 о S |

сЗ со |

|||||||||||

|

Chl.limicola1 |

па-лоч -ки |

0,7-1,1 |

- |

|||||||||||

|

Chl.cathrati-forme1 |

па-лоч -ки |

0,7-1,2 |

1,5-3,0 |

- |

+ |

сете вид н. |

зеле ный |

с или d |

хл |

- |

- |

B B 12 |

± |

- |

|

Chl.luteolum |

Виб ри-оны |

0,6-0,9 |

1,2-2,0 |

- |

± |

сфе рич. |

зеле ный |

с или d |

хл |

- |

- |

- |

± |

- |

|

Cfl.auran-tiacus |

0,5-1,0 |

2,0-6,0 |

скольз . |

- |

три хомы |

жел то-зеле ный |

с, а |

β и γ-кар. |

+ |

+ |

- |

? |

+ |

|

|

Osc.trichoide s |

0,8-1,4 |

2,3-3,8 |

скольз . |

+ |

три хомы |

зеле ный |

с, а |

- |

+ |

? |

- |

+ |

||

|

Osc.chrysea |

4,5-5,5 |

3,5-7,0 |

скольз . |

+ |

три хомы |

зеле ный |

с, а |

? |

+? |

+? |

сложн . |

? |

? |

|

|

Alc.vinosum |

па-лоч ки |

2,0-2,5 |

4,5-6,0 |

жг. |

- |

- |

кра сно - ко-рич не-вый |

а |

сп. |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Alc.warm-ingii |

па-лоч |

3,5-4,0 |

5,011,0 |

пе-ритр. |

- |

- |

пур пур |

а |

род. |

- |

- |

B B 12 |

- |

- |

|

ки |

но-фио лето-вый |

|||||||||||||

|

Chr.okenii |

па-лоч ки |

4,5-6,0 |

8-16 |

пе-ритр. |

- |

- |

пур пур но-кра с-ный |

а |

оке. |

- |

- |

B B 12 |

- |

- |

|

Tsp.jenense |

спи рил лы |

2,5-4,0 |

30-40 (100) |

пе-ритр. |

- |

- |

жел то-ко-рич не-вый . |

а |

род. |

- |

- |

B B 12 |

- |

- |

|

Tdc.bacillo-sum |

па-лоч ки |

1,5-2,0 |

3,0-6,0 |

- |

+ |

бес-фор м. |

пур пур но-фио лето-вый |

а |

род. |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Tdc.elegans |

па-лоч ки |

1,5-2,0 |

3,0-8,0 |

- |

+ |

сете вид н. |

пур пур но-фио лето-вый |

а |

род. |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Lpc.roseoper sicina |

кок ки |

3,0-3,5 |

жг. |

+ |

сфе рич. |

пур пур но-фио лето-вый |

а |

род. |

- |

+ |

- |

- |

- |

|

|

Tca.rosea |

кок ки |

2,0-3,0 |

- |

+ |

сфе рич. и бес ф. |

розо-вый |

а |

сп. |

+ |

+ |

В 12 |

+ |

+ |

|

|

Tca.roseoper sicina |

кок ки |

1,2-3,0 |

- |

- |

бес-фор м. |

розо-вый |

а |

сп. |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

|

Tcs.violacea e |

кок ки |

2,5-3,5 |

жг. |

- |

бес-фор м. |

пур пур но-фио лето-вый |

а |

род. |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

|

Tpd.rosea |

кок ки |

2,0-2,5 |

- |

+ |

пло ски е пря мо-уг. |

рур пур но-кра с-ный |

а |

оке. |

- |

+ |

- |

- |

- |

Примечания : 1. Известны коричневые штаммы, содержащие Бхл "е" и изорениератин; в Самарской области не обнаружены; 2. Скольз. – скользящая, Жг. – полярный жгутик, Пер.- полярный пучок жгутиков; 3. Хл – хлоро-бактен, Оке- окенон, Сп. – спириллоксантиновая серия; Род. – родопиналевая серия. 4. Кроме ацетата и пирувата, которые способны фотоассимилировать практически все виды

Поскольку в Самарской области отсутст- зелеными формами, содержащими Бхл "с" и "d". вуют глубокие олиготрофные озера, Chloro- Встречаются представители единственного рода biaceae представлены в них исключительно – Сhlorobium, а также консорции Chlorochroma- tium, состоящие из гетеротрофной центральной бактерии, окруженной многочисленными клетками разных видов Chlorobium. Характерная особенность распространения зеленых бактерий в озерах области – доминирование в планктоне колониальных видов с газовыми вакуолями, которые способны эффективно регулировать плавучесть. Лишенный газовых вакуолей Chl. limi-cola редко достигает высоких численностей в планктоне, и обычен только в тонком придонном слое и в грунтах озер.

Среди пурпурных серных бактерий (Chromatiaceae) выделяются 2 экологические группы [12]. В первую входят строго анаэробные виды с ограниченной способностью к фотоассимиляции органических соединений (использующие только ацетат и, как правило, пируват), не способные использовать в качестве доноров электрона для фотосинтеза молекулярный водород, тиосульфат и сульфит. Представители этой группы в Самарской области - Alc. warmingii, Chr. okenii, Tsp. jenensis, Tdc. elegans, Lamprocys-tis spp. Три первых из перечисленных видов, крупные активно подвижные виды, в Самарской области приурочены практически исключительно к прикрепленным и бентосным местообитаниям в серных озерах, где развиваются при высокой концентрации сероводорода и освещенности. Tdc. elegans и Lpc. roseopersicina, имеющие газовые вакуоли, встречаются в металимнионе некоторых стратифицированных озер как минорные виды. Вторая группа объединяет экологически пластичные виды, склонные к фотоге-теротрофному и миксотрофному метаболизму, растущие в темноте в микроаэробных условиях за счет окисления неорганических и/или органических соединений. Эти виды имеют очевидные экологические преимущества в области раздела аэробных и анаэробных зон водоемов и могут занимать более освещенные зоны. Характерными представителями этой группы являются виды р. Thiocapsa. Это широко распространенные виды, выделяющиеся из самых различных местообитаний, однако, если Tca. rosea, способная регулировать свою плавучесть за счет газовых вакуолей, обычно преобладает в водной толще, то Tca. roseopersicina в Самарской области развивается как субдоминант или минорный вид в водной толще, и более обычен в прикрепленных сообществах, и, совместно с бесцветной серобактерией Thiothrix sp. и другими пурпурными бактериями образует твердые инкрустированные серой обрастания на погруженных предметах в серных озерах в зонах с одновременным присутствием сероводорода и кислорода [4]. Еще один вид этой группы – Thiocystis violacea, обнаружен в серных водоемах северо-востока (Коржовка, Солодовка, Серное), где образует легко разрушаемые скопления на поверхности грунта, а также как минорный компонент фото-трофного сообщества в зоне оксиклина и верхней части монимолимниона Нижнего пруда Ботанического сада СамГУ.

Штаммы Thiopedia rosea , известные из чистых культур, занимают промежуточное положение между строгими анаэробами и экологически пластичными видами Chromatiaceae. Они чувствительны к малейшим следам кислорода и характеризуются узким спектром используемых фотосинтетических доноров, однако фо-тоассимилируют короткоцепочечные жирные кислоты и углеводы, причем, согласно Н. Пфеннигу, высокие концентрации органических субстратов, а также концентрации сульфида выше 0,6 mM, ингибируют рост этого вида [9]. Однако в природе формы, морфологически идентичные Thp. rosea , обычны в микроаэробных условиях, что позволяет предполагать значительные экологические различия штаммов внутри этого вида. В Самарской области этот вид доминирует в придонных слоях оз. Подгорское и Голубое-3, встречается как минорный вид во многих других стратифицированных озерах, особенно в подледный период.

Нитчатые аноксигенные фототрофные бактерии (Chloroflexales) медленно растут в фо-тоавтотрофных условиях, склонны к фотогете-ротрофии и обычно способны к гетеротрофному аэробному росту. Единственный планктонный род этой группы – Chloronema – развивается в отсутствии как сульфидов, так и кислорода или в присутствии их следов [7, 8]. В озерах Самарской области такие условия нами не встречены, поэтому мы обнаружили в области только бентосные виды этой группы – Chloroflexus sp. (мезофильная форма), и два представителя р. Oscillochloris Gorlenko and Pivovarova 1977. В табл. 3 показаны диапазоны условий внешней среды, в которых отмечалось развитие АФБ в исследованных нами озерах области. Чтобы исключить случаи заноса клеток планктонных АФБ в несвойственные условия в результате турбулентного перемешивания, критерием развития АФБ в планктоне считали их присутствие в количестве более 10% максимальной зарегистрированной численности в данном водоеме. Для бентосных и прикрепленных местообитаний показан весь диапазон условий в водной массе, контактирующей с прикрепленными сообществами или донными отложениями, в которых обнаружены виды. Из таблицы видно, что виды Chlorobiaceae и строго анаэробные виды Chro-matiaceae встречаются в отсутствие кислорода или при его следовых концентрациях (до 0,35 мг/л); и при высоких концентрациях сероводорода. Для экологически пластичных видов пурпурных серных бактерий в планктоне характерны более низкие концентрации сероводорода и более заметные концентрации кислорода в среде. Нижняя граница диапазона pH для представителей зеленых бактерий, как и ожидалось, на 0,4-0,5 ед. ниже, чем для пурпурных.

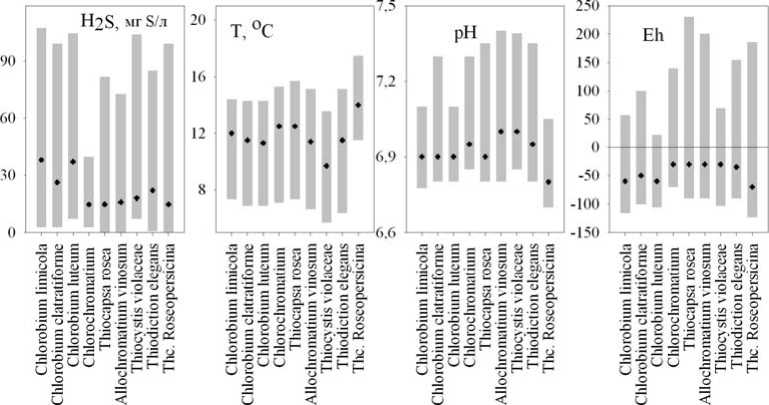

Надо отметить, что, хотя представители Chloroflexales и несерные пурпурные бактерии Rps. palustris и Rmi. vannielii развиваются в матах при высоких концентрациях сероводорода и отсутствии кислорода в омывающей воде, условия в самих матах, очевидно, сильно отличаются от показанных из-за фотосинтеза преобладающих в них цианобактерий. Имеющиеся данные о развитии АФБ в планктоне Н. Ботанического пруда г. Самара позволил по-иному оценить экологический диапазон видов АФБ этого меромиктического водоема. Были определены медианы и верхние и нижние квартили факторов, при которых обнаруживались виды АФБ, с учетом весов, определенных исходя из численностей видов в долях от максимальной (p): p=0 – 0; p<1% -1, 1%≤p<10% -2; p≥ 10% - 3. Полученные результаты показаны на рис. 1. Полученные результаты показывают, что представители зеленых серных бактерий развиваются при больших концентрациях сульфидов и меньших Eh, а также несколько меньших значениях pH, чем пурпурные бактерии. Tcs. violaceae развивается при наименьших, а Tca. roseopersicina – при наибольших температурах (это согласуется и с результатами табл. 3); температурные диапазоны остальных видов оказались близкими.

Таблица 3. Диапазоны физико-химических условий среды, в которых происходит развитие АФБ в водоемах Самарской области.

|

Вид |

Биотоп |

Т, о С |

pH |

Eh |

H 2 S, мг/л |

O 2 , мг/л |

|

Chl.clathratiforme |

П |

4,5-14,1 |

6,2-7,6 |

-150-+60 |

0,21-175,6 |

0 |

|

Chl. limicola |

П |

4,5-15 |

6,2-7,6 |

-150-+90 |

0,19-175,6 |

0 |

|

Chl.luteolum |

П |

4,5-14,1 |

6,2-7,6 |

-150-+60 |

0,06-175,6 |

0 |

|

Chlorobium spp. |

М, Б |

7,5-22,5 |

6,3-7,5 |

-170-+40 |

1,24-112,8 |

0-0,3 |

|

Osc. chrysea |

М, Б |

7,5-22,5 |

6,3-7,5 |

-170-+40 |

1,24-112,8 |

0-0,3 |

|

Osс. trichoides |

М, Б |

7,5-22,5 |

6,3-7,5 |

-170-+40 |

1,24-112,8 |

0-0,3 |

|

Chloroflexus sp. |

М, Б |

7,5-22,5 |

6,3-7,5 |

-170-+40 |

1,24-112,8 |

0-0,3 |

|

Tca. rosea |

П |

5-20 |

6,5-7,8 |

-140-+175 |

0,02-64,9 |

0-3,7 |

|

Tpd. rosea |

П |

2-18 |

6,4-7,5 |

-100-+100 |

следы-0,34 |

следы-1,68 |

|

Chr. okenii |

М,Б,П |

9,7-14 |

6,35-7,5 |

-170- -20 |

2,9-112,8 |

0 |

|

Tdc. elegans |

П |

5,1-18,2 |

6,9-7,5 |

-80-+120 |

0,04-78,6 |

0-0,35 |

|

Tcs. violaceae |

М |

20-23 |

7-7,2 |

+30-+190 |

0,03-0,97 |

0-0,94 |

|

П |

4,8-14 |

6,9-7,5 |

-80-+100 |

0,11-25,1 |

0 |

|

|

Alc.vinosum |

П |

11-18 |

6,7-7,8 |

-140-+155 |

0,02-64,9 |

0-3 |

|

Alc. warmingii |

М |

7,7-14 |

6,5-7,05 |

-140-+40 |

1,24-56,3 |

0-0,34 |

|

Tca. roseopersicina |

П |

11,5-20 |

6,75-7,8 |

-80-+115 |

0,02-22,0 |

0-3,6(ед.) |

|

Tsp. jenense |

М |

7,7-22,5 |

6,3-7,5 |

-170-+40 |

2,25-112,8 |

0 |

|

Rps. palustris |

Б |

7,7-22,5 |

6,35-7,5 |

-170-+40 |

2,25-112,8 |

0 |

|

Rmi. vannielii |

Б |

7,5-9,6 |

6,5-6,8 |

-50- -15 |

1,24-4,54 |

0,034 |

Примечании: П – планктон, Б – бентос, М – цианобактериальные маты, твердые обрастания, подвижные полуприкрепленные пленочные скопления

Рис. 1. Диапазоны развития отдельных видов АФБ в Нижнем Ботаническом пруду (г. Самара) в мае-октябре 2005 и апреле-сентябре 2008 гг. Черный крест – медиана распределения фактора, серый столбик – граница, в которых могут развиваться

Выводы: представленные результаты позволяют оценить характеристики экологических ниш различных видов АФБ в водоемах Самарской области. В общих чертах они согласуются с известными характеристиками видов [5-6, 9-16]; отдельные несоответствия обусловлены, видимо, неполнотой данных о распространении некоторых видов.

Список литературы Аутэкология аноксигенных фототрофных бактерий в водоемах Самарской области

- Горбунов, М.Ю. Аноксигенные фототрофные бактерии в водоемах особо охраняемых территорий Самарской области/М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская//Экологические проблемы заповедных территорий России. -Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. -С. 136-144.

- Горбунов, М.Ю. Физико-географическая и гидрологическая характеристика малых озер Самарской области/М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская//Протисты и бактерии озер Самарской области/Под ред. В.В. Жарикова. -Тольятти, Кассандра, 2009. -С. 15-32.

- Горбунов, М.Ю. Абиотические условия водной толщи озер Самарской области/М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская//Протисты и бактерии озер Самарской области/Под ред. В.В. Жарикова. -Тольятти, Кассандра, 2009. -С. 33-60.

- Горбунов, М.Ю. Аноксигенные фототрофные бактерии в озерах Самарской области/М.Ю. Горбунов, М.В. Уманская//Протисты и бактерии озер Самарской области/Под ред. В.В. Жарикова. -Тольятти, Кассандра, 2009. -С. 78-101.

- Горленко, В.М. Морфологические и физиологические особенности новой нитчатой скользящей зеленой бактерии Oscillochloris trichoides nov. comb./В.М. Горленко, С.А. Коротков//Изв. АН СССР, Сер. Биол. -1979. -№6. -С. 848-856.

- Горленко, В.М. О принадлежности сине-зеленой водоросли Oscillatoria coerulescence Gicklhorn, 1921 к новому роду хлоробактерий Oscillochloris nov.gen/Горленко В.М., Пивоварова Т.А.//Изв. АН. СССР, Сер. Биол. -1977. -№3. -С. 396-409.

- Дубинина, Г.А. Новые нитчатые фотосинтезирующие бактерии с газовыми вакуолями/Г.А. Дубинина, В.М. Горленко//Микробиология. -1975. -Т. 44, №2. -С. 511-517.

- Abella, C.A. Microbial ecology of planktonic filamentous phototrophic bacteria in holomictic freshwater lakes/C.A. Abella, L.J. Garcia-Gil//Hydrobiologia. -1992. -V. 243/244. -P. 79-86.

- Bergey's Manual of Systematic Microbiology. 1nd edition. Volume 3./J.T. Staley, M.P. Bryant, N. Pfennig and J.G. Holt (eds.) Springer, 1989. 2299 pp.

- Hanada, S. The Family Chloroflexaceae/S. Hanada, B.K. Pierson//The Prokaryotes. N.Y.: Springer. -2006. -V. 7. -P. 815-842.

- Imhoff, J.F. A phylogenetic taxonomy of the Chlorobiaceae family on the basis of 16S rRNA and fmo (Fenna-Matthews-Olson protein) gene sequences//Int. J. Syst. Evol. Microbiol. -2003. -V. 53, No 4. -P. 941-951.

- Imhoff, J.F. Family I. Chromatiaceae/In: Bergey's Manual of Systematic Microbiology. 2nd edition. Springer. -2005. -V. 2, Part B. -Р. 3-40.

- Imhoff, J.F. The Chromatiaceae//The Prokaryotes. N.Y.: Springer. -2006. -V. 6. -P. 846-873.

- Keppen, O.I. Proposal of Oscillochloridaceae fam. nov. on the basis of a phylogenetic analysis of the filamentous anoxygenic phototrophic bacteria, and emended description of Oscillochloris and Oscillochloris trichoides in comparison with further new isolates/O.I. Keppen, T.P. Tourova, B.B. Kuznetsov et al.//Int. J. Syst. Evol. Microbiol. -2000. -V. 50. -P. 1529-1537.

- Overmann, J. The family Chlorobiaceae//The Prokaryotes. N.Y.: Springer. -2006. -V. 7. -P. 359-380.

- Overmann, J. The Phototrophic Way of Life/J. Overmann, F. Garcia-Pichel//The Prokaryotes. N.Y.: Springer. -2006. -V. 2. -P. 32-85.