Автономное устройство для регистрации постоянного потенциала глаза в эксперименте и клинике

Автор: Мухамадеев Т.Р., Ямгутдинов P.P., Вафиев А.С., Кальметьев А.Х., Ямлиханов А.Г., Тумашинов В.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен результат разработки автономного устройства для регистрации постоянного потенциала глаза (ППГ) в покое, а также при различных уровнях освещения для оценки функционального состояния комплекса «фоторецептор - пигментный эпителий» в эксперименте на лабораторных животных и в клинической практике, в том числе и в ходе витреоретинальных вмешательств.

Биоусилитель, пигментный эпителий сетчатки, постоянный потенциал глаза, сетчатка, электроокулография

Короткий адрес: https://sciup.org/149135223

IDR: 149135223 | УДК: 617.735

Текст научной статьи Автономное устройство для регистрации постоянного потенциала глаза в эксперименте и клинике

1Роль ретинального пигментного эпителия (РПЭ) в поддержании нормальной жизнедеятельности и функционирования сетчатки хорошо известна как из многочисленных экспериментальных исследований на животных, так и из клинических наблюдений. Это обусловливает актуальность разработки и совершенствования методов оценки функционального состояния РПЭ.

В настоящее время наиболее активно разработаны и внедрены в практику методы визуализации глазного дна, которые обладают целым рядом несомненных преимуществ и позволили получить важные сведения о морфофункциональном состоянии РПЭ. Вместе с тем они обладают и целым рядом существенных ограничений. В частности, они не всегда применимы при помутнениях светопреломляющих сред глаза, а также недостаточно полно отражают функции пигментного эпителия, например, при различных уровнях освещенности глазного дна. Со времени первой регистрации постоянного потенциала глаза (ППГ), впервые проведенной E. Du Bois-Reymond еще в 1849 г., накоплен огромный экспериментальный и клинический материал по взаимосвязи функционального состояния РПЭ и ППГ в норме и при патологии [1, 2]. Это позволило подвести надежную базу для электрофизиологического изучения функций РПЭ. Наиболее обобщенно диагностиче-

ская ценность электроокулографии (ЭОГ) объясняется тем, что постоянный потенциал глаза не только отражает непрерывно протекающие в сетчатке обменные процессы, но и активно их формирует [3]. В клинической практике ЭОГ позволяет во многих случаях не только достаточно точно определить диагноз и локализацию патологического процесса, но и выявить новые патогенетические звенья [4, 5].

Созданные к настоящему времени оборудование и техники ЭОГ с целью унификации, безопасности, обмена опытом должны соответствовать стандартам ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) [6], четко определяющим требования к проведению исследования и интерпретации его результатов. Однако эти стандарты не исключают возможности разработки и создания новых оригинальных устройств и методов регистрации ЭОГ, особенно в экспериментальных исследованиях.

Несмотря на достаточно большое техническое и дизайнерское разнообразие приборов для регистрации ЭОГ, все они имеют единую принципиальную схему и состоят из неполяризующихся (слабополя-ризующихся) электродов, усилителя биопотенциалов (УБП), источника питания, устройства ввода и устройства вывода (монитор, осциллограф, аналого-цифровой преобразователь, компьютер, телеметрические системы и т.д.). Одним из технически наиболее сложных элементов этой системы является усилитель биопотенциалов — электрофизиологический прибор для регистрации и усиления электрической активности живых тканей [7, 8]. В качестве

ПРИВОД

СВЕТОВОЙ МЕТКИ

ЛЕНТОЧНЫЙ САМОПИСЕЦ

-W-

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

— ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

— УСИЛИТЕЛЬ

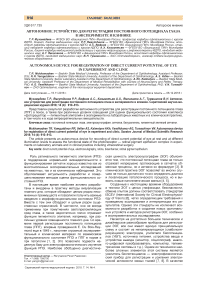

Рис. 1 Блок-схема устройства для проведения электроокулографии (Holland M. G., Clark F. [9])

ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

УСТРОЙСТВО

примера представлена принципиальная блок-схема устройства для проведения ЭОГ (рис. 1) [9].

В настоящее время существуют различные системы для проведения ЭОГ, и преимущественно они интегрированы в многофункциональные комплексы, позволяющие проводить широкий спектр электрофизиологических исследований: Нейрософт НейроЭРГ (Россия), Tomey EP-1000 Pro (Япония), Roland Consult (Германия). Несмотря на удобство их применения в клинической практике, можно отметить и ряд недостатков:

-

1) крупные размеры устройств вследствие их интегрированности в многофункциональные диагностические системы лишают их мобильности, осложняют их применение при проведении экспериментальных исследований на лабораторных животных, а также интраоперационное использование. Необходимо особо отметить, что интраоперационные исследования, позволяющие в режиме реального времени оценивать эффективность хирургического вмешательства, набирают всё большую актуальность. Ярким примером является метод интраоперационной оптической когерентной томографии [10, 11]. Между тем в современной доступной литературе практически отсутствуют сообщения об интраоперационном применении электрофизиологических методов исследования, несмотря на их высокую информативность;

-

2) «закрытость» программного обеспечения большинства систем является причиной невозможности свободного подключения к другим устройствам вывода и обработки информации, не входящим в систему фирмы-производителя;

-

3) отсутствует возможность подключения к автономным источникам питания;

-

4) относительно узок спектр изменяемых параметров исследований.

Все перечисленные недостатки диктуют необходимость доработки существующих устройств и разработки новых, способных компенсировать эти недостатки.

Цель: создание автономного устройства для регистрации постоянного потенциала глаза в покое, а также при различных уровнях освещения для оценки функционального состояния комплекса «фоторецеп- тор — пигментный эпителий» в эксперименте на лабораторных животных и в клинической практике.

В ходе медико-технической разработки проведен анализ соответствующей литературы, выполнен патентный поиск, по результатам которых подготовлено техническое задание на разработку нового автономного устройства для регистрации ППГ. Теоретические и опытно-конструкторские исследования осуществлены на базе отдела микрохирургического оборудования компании «Оптимедсервис».

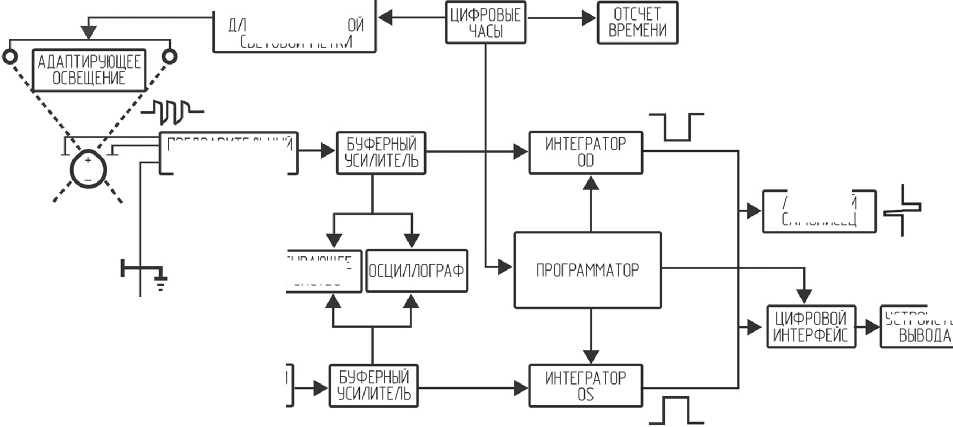

Согласно техническому заданию разработан и изготовлен опытный образец для регистрации ППГ. Структурная схема устройства представлена на рис. 2.

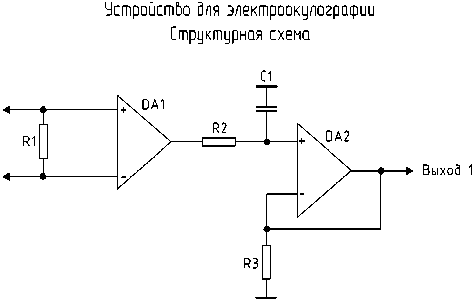

На DA1 реализован усилитель биопотенциалов с дифференциальным входом, с выхода которого через интегрирующую цепочку R2, C1, фильтрующую лишние шумы, далее полученный низкочастотный сигнал подается на повторитель, реализованный на DA2. Уровень выходного напряжения задается коэффициентом усиления DA1. Полученные уровни, предварительно пропущенные через аналогово-цифровой преобразователь, отображаются и записываются с использованием цифрового запоминающего осциллографа (например, АКИП-4108). Характеристики используемого оборудования позволяют из-

Рис. 2 Структурная схема устройства для регистрации постоянного потенциала глаза (описание в тексте)

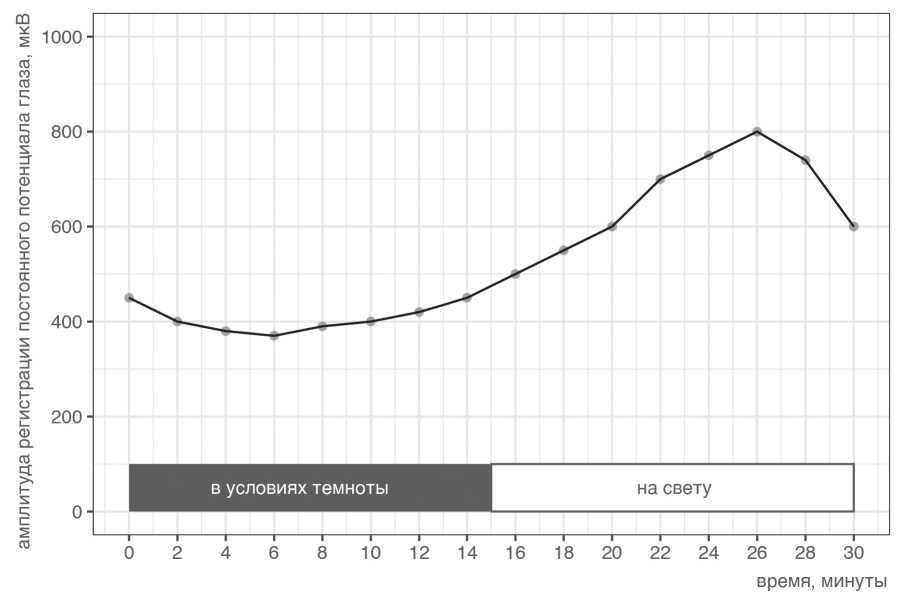

Рис. 3. Пример регистрации постоянного потенциала глаза

менять дискретность анализируемого сигнала до 1,5 мс. Питание осуществляется источником постоянного тока (4В, 0.3А). Коэффициент усиления 25 (±20%). Граничная частота фильтра низких частот 50±5Hz. Ток утечки (питание — вход / выход) не более 5 мкА. Коэффициент ослабления синфазного сигнала не менее 90 dB.

В целях оценки диагностических возможностей разработанного устройства, а также эффективности и безопасности его работы на здоровых добровольцах и лабораторных животных проведены успешные экспериментальные измерения. Пример регистрации постоянного потенциала глаза представлен на рис. 3.

Преимуществами разработанного устройства перед существующими аналогами являются:

-

1) компактность (небольшие размеры устройства (140*70*40 мм) повышают мобильность изобретения, что значительно расширяет диапазон возможностей его применения);

-

2) возможность прямого подключения к различным устройствам вывода и обработки информации (ноутбук, осциллограф, монитор и т.д.);

-

3) автономность (устройство может работать как от сети переменного тока (через адаптер питания), так и от автономных источников электроэнергии);

-

4) свободное программирование режимов работы устройства (устройство не имеет предустановленных алгоритмов работы, это повышает гибкость настройки параметров исследования, что крайне необходимо при проведении экспериментальных исследований);

-

5) возможность предъявления изменяющихся во времени зрительных стимулов различной формы, цвета, яркости и контраста;

-

6) несмотря на то что устройство создано для регистрации ППГ, конструкция устройства предусматривает возможность расширения медико-технических характеристик, увеличения количества каналов для регистрации других электрофизиологических показателей глаза.

Таким образом, компактное автономное устройство, разработанное для регистрации ППГ, позволяет проводить электрофизиологическую оценку функционального состояния комплекса «фоторецептор — пигментный эпителий» в эксперименте на лабора- торных животных и в клинической практике, в том числе в ходе витреоретинальных вмешательств.

Список литературы Автономное устройство для регистрации постоянного потенциала глаза в эксперименте и клинике

- Strauss О. The Retinal Pigment Epithelium in Visual Function. Physiol Rev 2005; 85 (3): 845-81

- Вафиев А.С, Дибаев Т. И., Азнабаев Б.М. Роль электрофизиологических методов исследования в диагностике заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Медицинский вестник Башкортостана 2018; 13(1); 113-6

- Пигментный эпителий сетчатки. Диагностическое значение электроокулографии. И.О. Щербатова. В кн: Клиническая физиология зрения: очерки / под. ред. А. М. Шамшиновой. М.: Науч.-мед. фирма МБН, 2006; с. 551-61

- Богословский А. И. Клиническая электрофизиология зрительной системы в практике офтальмологии. Вестник офтальмологии 1982; (6): 56-63

- Эскин В.Я. Клиническая электроокулография. В кн: Клиническая физиология зрения. М: Науч.-мед. фирма МБН, 1993; с. 130-45

- Constable PA, Bach М, Frishman LJ, et al. ISCEVStandard for clinical electro-oculography (2017 update). Doc Ophthalmol 2018; 136(1): 9

- Кореневский H.A., Попечиелев Е.П., Филист С. А. Проектирование электронной медицинской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. Курск: Курская городская типография, 1999; 135 с.

- Areles M. Patch Clamping: An introductory guide to patch clamp electrophysiology. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2003; 186 p.

- Holland MG, Clark F. An automatic measuring and recording system for clinical electro-oculography. Ophthal Res1972; (3): 311-9.

- Азнабаев Б.М., Мухамадеев Т. P., Дибаев Т. И. Интраоперационная ОКТ-визуализация в хирургии переднего и заднего отрезка глаза 2016; 1 (61): 151-4

- Kumar V. Intraoperative optical coherence tomography (ОСТ): A new frontier in vitreo-retinal surgery. Delhi Journal of Ophthalmology 2016; (26): 192-4.