Автореферентность как способ изображения творчества в стихотворении В. Брюсова «Творчество»

Автор: Исрапова Фарида Хабибовна

Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu

Рубрика: Статьи и сообщения. Филологический анализ лирического стихотворения

Статья в выпуске: 3 (10), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена вопросу о способе изображения творческого процесса в стихотворении В. Брюсова «Творчество».

Брюсов, лирика, поэтика модальности, автореферентность

Короткий адрес: https://sciup.org/14914174

IDR: 14914174

Текст научной статьи Автореферентность как способ изображения творчества в стихотворении В. Брюсова «Творчество»

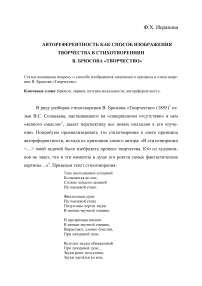

В ряду разборов стихотворения В. Брюсова «Творчество» (1895)1 отзыв В.С. Соловьева, настаивавшего на «совершенном отсутствии» в нем «всякого смысла»2, задает перспективу все новых подходов к его изучению. Попробуем проанализировать это стихотворение в свете принципа автореферентности, исходя из признания самого автора: «В стихотворении <…> моей задачей было изобразить процесс творчества. Кто из художников не знает, что в эти моменты в душе его роятся самые фантастические картины…»3. Приведем текст стихотворения:

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.

Фиолетовые руки

На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски

В звонко-звучной тишине, Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне.

Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. [Т. 1. С. 35–36]

По поводу противоречия, которое В.С. Соловьев находил в строчках «Всходит месяц обнаженный / При лазоревой луне…»: «месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета»4, – Брюсов возражал следующим образом (газета «Новости» от 18 ноября 1895 г.): «Подумайте: какое мне дело до того, что на земле не могут быть одновременно видны две луны, если для того, чтобы вызвать в читателе известное настроение, мне необходимо допустить эти две луны, на одном и том же небосклоне» [Т. 1 С. 567–568]. За этой заявкой Брюсова на авторский произвол стоит определенная художественная традиция.

Какой материал предоставляет нам поэзия? Дает ли она примеры двух светил на небе одновременно? Или, вернее, одного и того же светила в двух разных фазах? Возможно это только ночью или может быть и днем? В русской лирике изображение неба в тот момент времени, когда одно светило его оставляет, а другое на нем появляется, встречается у Пушкина и Тютчева.

Надо мной в лазури ясной

Светит звездочка одна, Справа – запад темно-красный, Слева – бледная луна5.

В этом четверостишии Пушкина (1830) наступление вечера описано как исчезновение одного светила и появление другого: «темно-красный» цвет неба на западе свидетельствует о том, что солнце ушло за горизонт и его сменила луна. У Тютчева в стихотворении 1838 г. эта обычная ситуация (наступление вечера как изображение двух половин неба и одного – ночного – светила) нарушается: луны нет не только в поле зрения, но даже и в воображении поэта, а солнце получает смысл общего, единого светила:

Смотри, как запад разгорелся Вечерним заревом лучей, Восток померкнувший оделся Холодной, сизой чешуей!

В вражде ль они между собою?

Иль солнце не одно для них И, неподвижною средою Деля, не съединяет их?6

Вспомнить об этом «одном» для востока и запада солнце следовало бы и потому, что у Тютчева есть примеры совершенно противоположные, с одной только луной. Приведем вторые строфы двух стихотворений Тютчева, написанных в одно время (конец 1820-х – начало 1830-х гг.) и одинаково состоящих из двух строф. В обоих говорится о том, что одно и то же ночное светило различимо на небе и днем, и ночью, при этом из текста стихотворений не совсем ясно, превращается ли ночью «месяц» в «луну». В брюсовском же тексте все наоборот: оно является в двух своих видах, только в пределах одного и того же ночного неба. Процитируем первый фрагмент Тютчева:

Смотри, как днем туманисто-бело

Чуть брезжит в небе месяц светозарный, – Наступит ночь – и в чистое стекло

Вольет елей душистый и янтарный! [Т.1. С. 28]

Второй фрагмент:

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,

Он в небесах едва не изнемог, – Настала ночь – и, светозарный бог, Сияет он над усыпленной рощей! [Т. 1. С. 27]

Такое же представление у Тютчева и о звездах. Они тоже всегда на небе – и ночью, и днем. Автор описывает их в духе «новой мифологии» немецких романтиков: ночью они – «живые очи», днем – невидные людям «божества». Это позволяет поэту выразить желание его души незримо све- титься:

Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба полуночи Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной, –

Но днем, когда, сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом. [Т. 1. С. 79]

Как же объяснить кажущийся нелогичным «восход месяца при луне» у Брюсова? Общий ответ, в связи с зависимостью раннего Брюсова от «“энигматического“ субъективно-импрессионистского письма Малларме», выглядит так: «<…> ставшая добычей пародистов оксюморонная образность стихотворения 1895 г. “Творчество“ (вроде “Всходит месяц обнаженный / При лазоревой луне“) оказывалась ассоциативно возникшей эмблемой творческого акта с его заведомой иррациональностью, алогизмом, произволом»7.

Попробуем конкретизировать смысл выделенных строк, обратившись к современной Брюсову живописи. Так, в изображении небесных светил у Ван Гога мы также находим совмещение несовместимого: на картине Ван Гога «Straße mit Zypresse und Sternen» («Улица с кипарисом и звездами», 1890) мы видим, что кипарис делит пространство картины по вертикали на почти равные половины, причем и слева, и справа на небе изображены светила. Если на левой половине картины белыми концентрическими кругами лучится солнце, то в сравнении с ним темный диск справа от кипариса, сине-черный в центре и лишь по краю освещенный тонкой полоской красного и концентрическими полукружьями желтого цвета, должен быть серпом луны. Для человеческого глаза два светила – дневное и ночное – на одном небе не менее парадоксальны, чем одна и та же луна в двух различных фазах (вроде «новолуния» и «полнолуния») одновременно. Картина другого знаменитого современника Брюсова К. Моне «Дикие маки» (1873) делает очевидным в буквальном смысле этого слова тот прин- цип, который выражен у Брюсова в мотиве «восход месяца при луне», – принцип совмещения в одном пространстве начала и конца, части и целого, фрагмента и полного объема. И у Брюсова, и у Моне такое совмещение части и целого показано в действии: как в стихах месяц стремится к луне, так на картине Моне маленькие фигуры женщины и мальчика движутся к самим себе, чтобы совпасть с собою в уже увеличенном виде. Эти двое на переднем плане (жена Моне Камилла и их сын Жан) только что спустились с холма, но, как пишет комментатор, «чтобы усилить ощущение движения, Моне поместил на вершине холма еще две, меньшие по размеру фигурки, для которых тоже позировали Камилла и Жан»8. По диагонали тропинки эти фигуры вверху и внизу воспринимаются как начало и конец движения, как дальний и ближний планы по отношению к зрителю, как эскизное и полное изображения одних и тех же лиц.

И в строчках Брюсова, и в картинах Моне и Ван Гога проявляет себя эстетика художественной модальности, основанная на принципе дополнительности и означающая бытийную ситуацию одновременного существования «двух соотнесенных, но самостоятельных, исключающих и дополняющих друг друга систем-позиций»9. «Восход месяца при луне» становится одной из предварительных иллюстраций этого принципа, описанного Н. Бором в 1927 г.: распространяясь на различные области природы, науки и сознания, он означает отношение дополнительности между «покоем (статикой, сохранением объекта) и движением (динамикой, изменением вообще, процессом)», при том, что «состояние покоя обеспечивает рациональный аспект явления, а состояние движения – иррациональный аспект явления»10. Другой частной иллюстрацией феномена двойственности, объясняемого этим принципом, становится в тексте «Творчества» образ «звонко-звучной тишины». Общий же смысл дополнительности создается в этом стихотворении, с одной стороны, полярным соотношением характеристик предметного, реального мира («тень латаний на эмалевой стене») и духовного, воображаемого мира («тень несозданных созданий колыхается во сне»), и, с другой стороны, загадочными, смутными образами с дискретной структурой (например: «Фиолетовые руки / На эмалевой стене / Полусонно чертят звуки / В звонко-звучной тишине», «Тайны созданных созданий / С лаской ластятся ко мне»).

В мотиве «сна» в «Творчестве» принцип дополнительности проявляется в сфере субъектно-объектных отношений. Во сне нет логических субъекта и объекта, или, как в традиционном представлении о творчестве, творца и творения: когда спящий, то есть «субъект» сна, видит во сне самого себя, он делается «объектом» для себя. Из текста стихотворения непонятно, в чьем сне «колыхается» тень: во сне «несозданных созданий» или во сне субъекта «творчества». Возможен и третий вариант разгадки: «В чьем сне сия тень колыхается, не сообщалось, и естественно было предположить, что спит она сама»11. Творческое правило рационализации нерационального Брюсов дает в статье «Ключи тайн»: «Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные, тайные чувствования. Где нет этого уяснения – нет художественного творчества» [Т. 6. С. 92].

Заданная мотивом «восхода» идея времени (длительности) определяет сущность поэзии для самого Брюсова. В составе его заметок «Miscel-lanea» есть фрагмент, посвященный специфике различных искусств. Говоря о «мусических» искусствах – музыке и поэзии – как существующих для слуха и развивающихся во времени, автор отмечает: «произведения муси-ческих искусств, по существу , должны восприниматься во время самого процесса творчества» [Т. 6. С. 381]. «Восход месяца при луне» в стихотворении Брюсова и моделирует временн у ю идею поэтического творчества.

Наш вариант «уяснения» тайн брюсовского «Творчества» основан на том приеме, который при первом же чтении бросается в глаза (или, при слуховом восприятии текста, становится самым заметным для наших ушей). Речь идет о приеме повтора, или удвоения, слов.

Выделим повторяющиеся слова и фрагменты.

Первая строка первой строфы «Тень несозданных созданий» повторяется в первой строке последней строфы «Тайны созданных созданий» с небольшим фонетическим изменением – «тень не-» переходит в «тайны», – означающим разницу между экспозицией и кульминацией сюжета творчества.

«На эмалевой стене» из последней строки первой строфы повторяется в последней строке второй строфы, а затем в последней строке последней пятой строфы (четвертая, шестая и двадцатая строки)

«В звонко-звучной тишине» из восьмой строки второй строфы переходит в десятую строку третьей строфы.

«При лазоревой луне» из двенадцатой строки третьей строфы переходит в четырнадцатую строку четвертой строфы.

Эти повторы отличаются тем, что они, каждый во всю строку, «прошивают» собою весь текст, переходя из строфы в строфу. Помимо таких строчных повторов имеют место и короткие, в одно-два слова: «тень» из первой строки и «латании» из третьей строки первой строфы снова возникают в предпоследней строке стихотворения в сочетании «тень латаний». Трижды повторяется слово «звуки» – в седьмой строке второй строфы и затем анафорически в пятнадцатой-шестнадцатой строчках четвертой строфы. Выражение «ластятся ко мне» звучит дважды – в шестнадцатой и восемнадцатой строчках четвертой и пятой строф. Слово «полусонно» также появляется дважды – в седьмой и пятнадцатой строчках второй и четвертой строф.

Подобная картина повторяющихся слов и выражений в брюсовском тексте представляет собой частный случай реализации одной из современных теорий поэтического текста: «На входе художественного текста есть некий мир, но он – не конечная цель текста, как таковой – он не информативен. Этот же мир должен быть удвоен, стать языком описания самого себя, раскрыть собственную сущность, стать сообщением о самом себе, о своей структуре. Информативен как раз дубликат, который мы и получаем на выходе текста»12. И если дубликация тем, мотивов, образов в тексте, как считает Е. Фарино, свидетельствует о его автореферентности13, то можно утверждать: «изображение процесса творчества» в стихотворении Брюсова предстает как удвоение образов «созданий», «звуков», «звонко-звучной тишины», «лазоревой луны», «тени» и «латаний на эмалевой стене», мотивов «полусонно» и «ластятся». Благодаря этим полным и неполным («не-созданных – созданных», «во сне – полусонно») повторам «мир» поэта становится «языком» его творчества, отчего и можно говорить о том, что стихотворение «Творчество» становится «сообщением о самом себе», то есть сообщением автореферентным. Таким же автореферентным произведением предстает и описанная выше картина К. Моне «Дикие маки», где повтор/удвоение одних и тех же фигур позволяет увидеть их не в статике, а в динамическом переходе (спуске), в результате чего изображение прогулки среди маков парадоксальным образом превращается в «сообщение» о том, как художник совмещает в своей картине событие с процессом (на антиномию «событие – процесс» указывает В.И. Тюпа14).

О том, что прием повтора («автореференции») получает в поэзии смысл «повторенного» («автореферентного») творчества, свидетельствует продолжение названных брюсовских заметок. Автор вводит между поэтом и слушателем посредника – «исполнителя», благодаря чему появляется возможность представить творчество как факт повторенного произведения (в терминологии романтиков – «потенцированного»): «<…> произведения мусических искусств могут восприниматься только в процессе творчества: это лежит в их существе, как искусств временных. Пусть в наши дни музы- кант не импровизирует, но между композитором и слушателем встал ис- полнитель: он, исполняя музыку, вновь творит однажды сотворенное. То же самое – относительно поэзии. В идеале необходим исполнитель-чтец, который тоже творил бы вновь стихи своим чтением. Но и тогда, когда мы читаем стихи молча, глазами, исполнитель существует: это мы сами – мы соединяем в одном лице исполнителя и слушателя» [Т. 6. С. 383]. Применительно к стихотворению «Творчество» представление его автора об исполнителе как читателе-слушателе означает: первое в повторе/удвоении слово принадлежит Поэту, а второе – Исполнителю, то есть каждому из нас, слушателей-читателей этого текста. Такой «синтетический» автор открывает в себе другого творца – читателя, который становится его соавтором в творческой деятельности. Современный Брюсову аналог сотворчества автора и читателя мы видим в «поэтической психологии» Гумилева с ее «соотношеньем говорящего и слушающего», в его представлении о «читателе-друге», который «становится как бы написавшим данное стихотворе-ние»15.

Повтор в разбираемом стихотворении в связи с брюсовской идеей «исполнителя-чтеца» получает еще один смысл в свете предложенной М.Л. Гаспаровым антиномии «первочтения – перечтения» текста16. Ученый видит следующую аналогию с приведенным выше брюсовским суждением о поэзии: древняя устная, импровизированная поэзия, подобно музыке, воспринималась лишь во время самого процесса творчества, как пер-вочтение, тогда как «современная поэзия, рассчитанная на чтение, воспринимается подобно архитектуре или изобразительному искусству (как “пе-речтение” законченных вещей)»17. При этом для Брюсова фигура «чтеца» уподобляется актеру на сцене, который «перестает быть посредником-исполнителем, но становится художником-творцом» [Т. 6. С. 382]: так в образе «исполнителя», благодаря повтору, возникает сотворчество Поэта и Читателя-Слушателя.

Выражение «звуки ластятся ко мне » с повтором в последней строфе «с лаской ластятся ко мне » вводит образ Я-Поэта, что совпадает с превращением «звуков» в «тайны»:

Тайны созданных созданий

С лаской ластятся ко мне…

Таким образом, выделение субъекта Я привело к осуществлению тайн творчества, звуковая материализация которых подтверждается тавтологией «созданные создания». Так же материализуются «тени во сне еще не созданных созданий» в финальном выражении «И трепещет тень латаний // на эмалевой стене»: неопределенность в третьей степени (несоздан-ное рождает несуществующую тень во сне) сменяется вполне реальной игрой света и тени на реальной стене.

В результате накопления случаев повтора, означающих, что поэт «говорит» (и, следовательно, «творит»), а «исполнитель» «читает» его текст, заключительная строфа становится сплошь «исполненным» и «прочитанным» текстом. Тем самым автореферентный текст «Творчества» предстает в виде процесса творчества, длительностью в четыре строфы, и результата творчества, который в последней строфе означает «исполнение» этого творчества. Так, в зависимости от различного понимания повтора, взаимодействуют различные формы воплощения «поэзии поэзии» в этом стихотворении В. Брюсова.

-

1 См.: Гиндин С.И. Валерий Брюсов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 2. М., 2001. С. 9–10. «Блестящую интерпретацию» «Творчества» дал, по мнению С.И. Гиндина, В.Ф. Ходасевич. См.: Там же. С. 55. «Направленческий» анализ «Творчества» см. в книге: Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. М., 2004. С. 140–141.

-

2 Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 513.

-

3 Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973–1975. Т. 1. С. 568. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

-

4 Соловьев В.С. Указ. соч. С. 514.

-

5 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 1. С. 347.

-

6 Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 95. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

-

7 Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн. 1. М., 2001. С. 144.

-

8 Пейзажи импрессионистов. М., 1995. Иллюстрация № 5.

-

9 Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). М., 2003. С. 438.

-

10 Климец А.П. Наука и иррационализм (или обобщенный принцип дополнительности Бора). Режим доступа: http://articles.excelion.ru/science/filosofy/62372757.html/ , свободный.

-

11 Гиндин С.И. Указ. соч. С. 10.

-

12 Фарино Е. Роль текста в литературном произведении. Studia Russica XI. Budapest, 1987. С. 138.

-

13 Там же. С. 132, 136.

-

14 Тюпа В.И. Нарратив // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008.

С. 134–135.

-

15 Гумилев Н.С . Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 65–66, 61–62.

-

16 Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 467, 460.

-

17 Там же. С. 462–463.

Список литературы Автореферентность как способ изображения творчества в стихотворении В. Брюсова «Творчество»

- Гиндин С.И. Валерий Брюсов//Русская литература рубежа веков (1890-е -начало 1920-х годов). Кн. 2. М., 2001. С. 9-10.

- Там же. С. 55.

- Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. М., 2004. С. 140-141.

- Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 513.

- Брюсов В.Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973-1975. Т. 1. С. 568.

- Соловьев В.С. Указ. соч. С. 514.

- Пушкин А.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 1. С. 347.

- Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 95.

- Русская литература рубежа веков (1890-е -начало 1920-х годов). Кн. 1. М., 2001. С. 144.

- Пейзажи импрессионистов. М., 1995. Иллюстрация № 5.

- Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). М., 2003. С. 438.

- Климец А.П. Наука и иррационализм (или обобщенный принцип дополнительности Бора). Режим доступа: http://articles.excelion.ru/science/filosofy/62372757.html/, свободный.

- Гиндин С.И. Указ. соч. С. 10.

- Фарино Е. Роль текста в литературном произведении. Studia Russica XI. Budapest, 1987. С. 138.

- Там же. С. 132, 136.

- Тюпа В.И. Нарратив//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 134-135.

- Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 65-66, 61-62.

- Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. II. О стихах. М., 1997. С. 467, 460.

- Там же. С. 462-463.