Б. Г. Музруков и проблема организации производства на Уральском заводе тяжелого машиностроения (1946-1953 гг.)

Автор: Михеев Михаил Викторович, Бедель Александр Эмануилович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие СССР в послевоенный период

Статья в выпуске: 3 (54), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Поставлена задача оценить экономические последствия перевода в 1947 г. директора Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ) Б. Г. Музрукова в систему советского атомного проекта для последующего развития производства на УЗТМ. Б. Г. Музруков был главным инициатором, разработчиком и организатором программы реконверсии, осуществлявшейся на УЗТМ с 1944 г. Его перевод совпал с разгаром ее реализации. Материалы и методы. Использованы статистические и делопроизводственные материалы о деятельности УЗТМ в рассматриваемый период. На основе годовых бухгалтерских отчетов завода по основной деятельности были составлены динамические статистические ряды данных о выполнении УЗТМ плана по валу и номенклатуре изделий (метод среднего процента). Полученные сведения были проанализированы в контексте плановых заданий, кадровых перестановок, состояния производственной дисциплины на заводе. Результаты и обсуждение. Установлено, что перевод Б. Г. Музрукова усугубил проблемы, связанные с реализацией программы реконверсии производства на УЗТМ. Они выразились в ряде внутренних и внешних факторов (падение показателей отчетности, конфликты в трудовом коллективе, изменение плановых заданий, корректировка программы реконверсии со стороны профильного министерства). Заключение. Апробированная методика анализа и оценки результатов работы УЗТМ может быть распространена и на иные промышленные предприятия СССР 1940-1950-х гг. Их последующий анализ в динамике и сопоставлении друг с другом позволит профессиональному сообществу расширить собственное представление о специфике функционирования индустрии в период позднего сталинизма.

Б. г. музруков. уральский завод тяжелого машиностроения, советский атомный проект, первое главное управление при совете министров ссср, комбинат № 817, командная экономика, план по валу, план по номенклатуре

Короткий адрес: https://sciup.org/147236101

IDR: 147236101 | УДК: 94(470.5)91946/19539 | DOI: 10.15507/2409-630X.054.017.202103.249-262

Текст научной статьи Б. Г. Музруков и проблема организации производства на Уральском заводе тяжелого машиностроения (1946-1953 гг.)

В течение последних 50 лет исследователи предпринимали неоднократные попытки комплексно исследовать специфику экономического развития индустрии Урала в XX в., выявляя при этом причинно-следственные связи развития региональной экономики [5; 8]. Авторы особо отмечали, что особенности ее развития находятся в движении – меняются под воздействием отдельных факторов: природных (открытие новых месторождений и отработка ранее разведанных); экономических (уровень насыщенности техникой, капиталовложения и т. п.), социальных (миграции населения – как принудительные, так и под влиянием изменяющегося уровня жизни) [7]. В начале 2010-х гг. Л. В. Шубарина на гипотетическом уровне попыталась объяснить тенденцию уменьшения доли высокотехнологичных производств в отраслевой структуре регионального хозяйства Урала. По мнению исследователя, сложившаяся ситуация стала следствием массового оттока специалистов и производительных мощностей из уральского машиностроения в систему атомного проекта [12, с. 206; 13, с. 88].

Таким образом, фактически был поставлен вопрос о влиянии атомного проекта на экономическое развитие Урала. Отсутствие широкого доступа к большей части исторических источников по «ядерной» проблематике мешает дать всестороннюю оценку этой гипотезе. Отметим, что ранее Е. Т. Артёмовым фиксировались факты инертности экономической политики СССР, не выражавшей интереса к детальному планированию процессов и механизмов развития производительных сил в восточных регионах страны. В качестве единственного масштабного исключения из этого правила он выделил именно строительство предприятий атомной промышленности на Урале [1, с. 164–165; 2, с. 18–40]. В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть экономические последствия атомного проекта для экономики региона на примере перевода директора Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ) Б. Г. Музрукова в ноябре 1947 г. на должность руководителя одного из ведущих объектов отечественного атомного проекта - комплекса предприятий комбината № 8171 в Челябинской области (ныне ПО «Маяк», г. Озерск), на котором возводились реакторы по наработке плутония для первой советской атомной бомбы, а также осваивались радиохимическое, металлургическое и металлообраба- тывающее производства изделий из плутония и урана-235.

Мы полагаем возможным считать этот частный случай кадрового перемещения достаточно показательным. В 1940–1950-х гг. стоимость валовой продукции, произведенной УЗТМ, составляла до 50 %, 25 % и 33 % от объема производства промышленности Свердловска, Среднего Урала и всех предприятий Министерства тяжелого машиностроения СССР соответственно2. В рассматриваемый период на оборудовании УЗТМ добывалось до 85 % нефти, выплавлялось до 75 % чугуна, перерабатывалось до 80 % железной руды от общесоюзного производства3.

В 1943 г., когда победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала перспективой близкого будущего, обозначилась проблема ремилитаризации отечественной военной промышленности. Источники свидетельствуют об отсутствии в СССР середины 1940-х гг. каких-либо централизованных государственных мероприятий и планов по реконверсии оборонных предприятий. Эта проблема решалась силами отраслевых ведомств, региональных партийных организаций, а в наибольшей степени - директорами отдельных предприятий самостоятельно [4, с. 316–318, 327– 339, 343-349]. Инициативы, предпринятые в этом направлении директором УЗТМ Б. Г. Музруковым, были масштабны. Их радикальный характер обусловили его личные качества: инициативность, деловитость, смелость суждений, доступность, коммуникабельность и, в определенных пределах, независимость действий. Деятельность Б. Г. Музрукова на посту директора УЗТМ по организации танкового производства в военное время высоко ценилась лично И. В. Сталиным.

Во многом благодаря собственному авторитету Б. Г. Музрукову удалось утвердить в правительстве для УЗТМ так называемую программу завтрашнего дня. Программа представляла собой разработанный администрацией завода план реорганизации производства в мирное время. Отталкиваясь от принципов экономической эффективности, директор Б. Г. Музруков, главный инженер С. И. Самойлов, начальник цеха И. А. Иванов, начальник планово-производственного отдела В. М. Пекаревич, главный механик П. Р. Малофеев, зуборез В. Т. Пономарёв и начальник центральной заводской лаборатории В. М. Шестаков намеревались с наименьшими потерями интегрировать УЗТМ в экономические реалии послевоенного СССР. Стержневым пунктом программы был отход от довоенной практики исполнения на заводе заказов индивидуального машиностроения в пользу сохранения сформировавшегося за время войны серийного характера производства на предприятии. Сформулированный подход предполагал отказ от перестройки завода на выпуск довоенной продукции, резкое сокращение номенклатуры изделий (40 типоразмеров тяжелых машин в 1946 г. вместо 457 в 1940 г.), ориентацию завода на производство тяжелых прокатных станов, тяжелых гидравлических прессов, крупного доменного, агломерационного и дробильного оборудования скальных экскаваторов и нефтебуровых установок с глубиной сверления до 3 км [3, с. 158]4. Такое перепрофилирование было обосновано интересами советской горнодобывающей и металлургической промышленности.

Методы

В ходе выявления экономических последствий для производства на УЗТМ от перевода Б. Г. Музрукова из Министерства тяжелого машиностроения в Первое главное управление при Совете министров СССР (ПГУ)5 нами были использованы методы экономического анализа и специальные исторические методы исследования. Это использование свелось к применению индексного и историко-генетического методов6.

При решении поставленной задачи уместно отталкиваться от показателей результативности работы УЗТМ в 1946– 1953 гг. Для советского промышленного предприятия таким показателем был процент выполнения годового плана. Его цифра могла варьироваться в зависимости от принципа подсчета:

-

1) выполнение плана по валовой продукции – общая выработка продукции предприятия в стоимостном исчислении;

-

2) выполнение плана по товарной продукции – произведенная предприятием законченная и испытанная продукция, принятая отделом технического контроля для отгрузки заказчику;

-

3) выполнение плана по номенклатуре (ассортименту) изделий – производство предприятием продукции по каждому пункту из перечня выпускаемых им изделий, в отдельных случаях с точностью до конкретной марки7.

Различия показателей выполнения плана по валовой и товарной продукции традиционно не были значительными. Серьезные отклонения могли возникать при сопоставлении вала и номенклатуры. Причиной были объективные особенности ведения статистической отчетности на государственных промышленных предприятиях. Основным ее источником были годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности предприятия. Они содержали форму 8 (Продукция), в которой указывалось количество произведенной за отчет -ный год продукции в сравнении с плановым заданием. Валовая и товарная продукция были обозначены в отдельных графах, их подсчет и оценка не представляли сложности, но централизованный учет выполнения плана по номенклатуре фактически не велся в связи с невозможностью унификации этой формы отчетности для отраслей промышленности разного профиля. Такая ситуация создавала широкие возможности для злоупотреблений. Не выполнив план по производству сложной в изготовлении продукции, администрация предприятия могла компенсировать недостачу за счет перепроизводства иных изделий, более того, оно даже позволяло перевыполнить (иногда существенно) годовой план по валовой продукции, вывести предприятие в передовики за счет формальной отчетности. К концу 1940-х гг. эта проблема приобрела настолько острый характер, что председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский отмечал, что для понимания степени эффективности выполнения плана недопустимо: «“увлечение” показателем выполнения плана по валовой продукции и забвение того, что план считается выполненным только в том случае, если он выполнен по заданному ассортименту и качеству», и был вынужден издать специальное распоряжение на этот счет8.

Таким образом, основой для оценки эффективности работы УЗТМ в 1946–1953 гг. должны стать данные о выполнении заводом плана по валу и по номенклатуре. Если показатели по валу содержатся в форме 8 непосредственно, то показатель по номенклатуре необходимо вычислить. Возможности для таких вычислений упомянутая форма 8 предоставляет. К ней прилагался перечень произведенных и запланированных изделий и материалов. Точность его заполнения во многом была на совести администрации предприятия, а она могла заняться «подтасовкой» данных (произвольно укрупнять группы изделий, дать их производство не по стоимости, а по весу и т. д.). Исходя из этого требуется учесть все возможности исчисления номенклатурных показателей.

Существует два способа вычисления плана по номенклатуре (ассортименту): наименьшего и среднего процента. В первом случае процент выполнения плана определяется по той позиции номенклатуры, по которой фактическое количество является наименьшим от запланированного. При применении способа среднего процента процент выполнения плана определяется по всем позициям номенклатуры, по которым фактическое количество меньше запланированного, с последующим исчислением среднего процента по формуле:

n

X V

П acc = ^=- *100 ,

X V пл, i=1

где:

П асс - выполнение плана по номенклатуре (ассортименту), %;

Vфi – фактический объем производства товаров i -го вида в пределах плана, тыс. руб.;

Кпл , - плановый объем производства товаров i -го вида.

Объем производства товаров, выпущенных сверх плана или не предусмотренных планом, в расчет выполнения плана не принимается. План по номенклатуре считается выполненным только в том случае, если выполнено задание по всем видам товаров9.

При исчислении показателей выполнения плана по номенклатуре на УЗТМ мы использовали способ среднего процента, но ограничили его применение производством

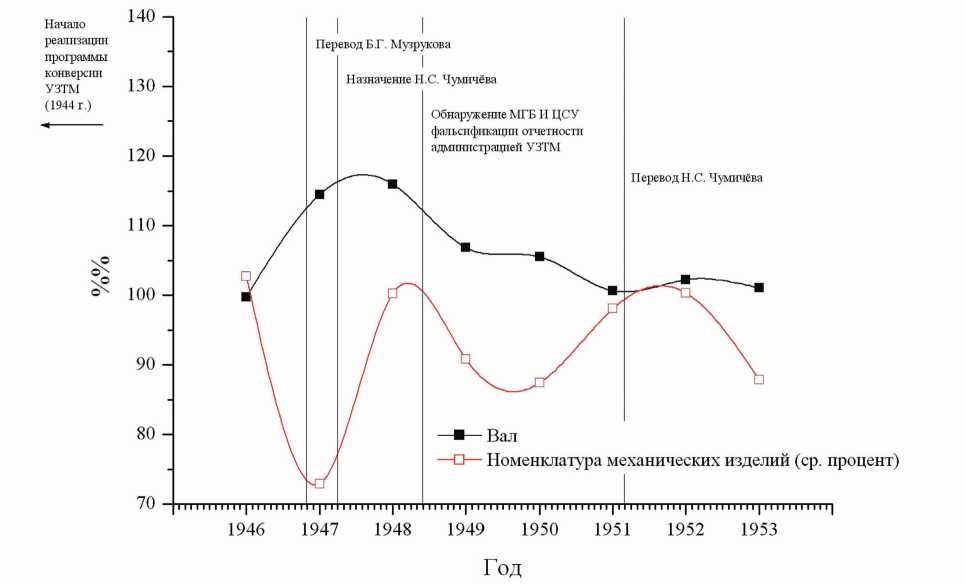

Примечание: данные по номенклатуре механических изделий в 1949 г. представлены за первые десять месяцев / Note: The mechanical nomenclature of 1949 is for the first 10 months.

* Рассчитано по / Calculated by: ГАСО. - Ф. Р-262. - Оп. 3. - Д. 601. - Л. 73-74 ; Д. 693. - Л. 88 об.-89 ; Д. 804. - Л.14-15; Д. 1069а. - Л. 77-78; Д. 1208. - Л. 15-18; Д. 1365. - Л. 16-17; Д. 1530. - Л. 30-31 об.; ЦДООСО. -Ф. 1020. – Оп. 2. – Д. 643. – Л. 73 ; Ф. 161. – Оп. 18. – Д. 379. – Л. 9.

Рис. 1. Выполнение плана УЗТМ по валовой продукции и номенклатуре механических изделий в 1946–1953 гг.* Fig. 1. Fulfillment of UZTM plan for shaft output and nomenclature of mechanical products in 1946–1953

Таблица

Ритмичность работы УЗТМ в 1945–1953 гг., %***

Table

The rhythm of the UZTM operation in 1945–1953, %***

|

Год / Year |

1-я декада / 1st decade |

2-я декада / 2nd decade |

3-я декада / 3rd decade |

|

1945 |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

43,7 |

|

1946 |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

|

1947 |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

86,8 |

|

1948 |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

|

1949 |

18,0 |

22,0 |

60,0 |

|

1950 |

12,0 |

17,0 |

71,0 |

|

1951 |

н./д. / n/a |

н./д. / n/a |

≤ 60,0 |

|

1952 |

17,0 |

23,0 |

60,0 |

|

1953 |

14,0 |

20,0 |

66,0 |

*** Источник / Given by: ЦДООСО. – Ф. 1020. – Оп. 2. – Д. 403. – Л. 6 ; Д. 631. – Л. 14 ; Д. 541. – Л. 30 об. ; Оп. 5. – Д. 166. – Л. 75 ; Д. 328. – Л. 293 ; Д. 332. – Л. 6 ; Д. 443. – Л. 24.

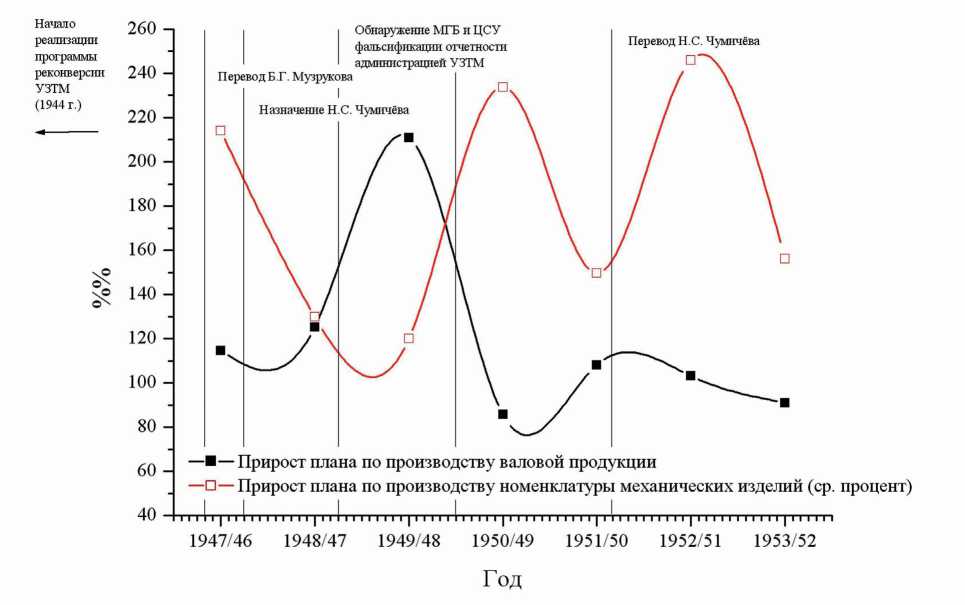

Начало реализации программы реконверсии УЗТМ (1944 г.)

Перевод Б.Г. Музрукова

Назначение Н.С. Чумичева

I Обнаружение МТБ и ЦСУ фальсификации отчетности

I администрацией УЗТМ

Перевод Н.С. Чумичёва

—■— Прирост плана по производству валовой продукции

—□— Прирост плана по производству номенклатуры механических изделий (ср. процент)

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | I И I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | I I I I I I

1947/46 1948/47 1949/48 1950/49 1951/50 1952/51 1953/52

** Рассчитано по / Calculated by: ГАСО. – Ф. Р-262. – Оп. 3. – Д. 601. – Л. 73–74 ; Д. 693. – Л. 88 об.–89 ; Д. 804. – Л. 14–15 ; Д. 1069а. – Л. 77–78 ; Д. 1208. – Л. 15–18 ; Д. 1365. – Л. 16–17 ; Д. 1530. – Л. 30–31 об. ; ЦДООСО. – Ф. 1020. – Оп. 2. – Д. 643. – Л. 73 ; Ф. 161. – Оп. 18. – Д. 379. – Л. 9.

Рис. 2. Прирост годового плана УЗТМ по валовой продукции и номенклатуре механических изделий в 1947–1953 гг. (к предыдущему году)** Fig. 2. Increase of the annual plan of UZTM for shaft output and nomenclature of mechanical products in 1947–1953 (to the previous year)

наиболее сложной в изготовлении группой продукции – механическими изделиями. Для придания результатам исследования большей репрезентативности полученные показатели будут рассмотрены в контексте динамики изменений плановых заданий и ритмичности производства в рассматриваемый период. Анализ статистических материалов будет произведен с учетом информации из сопутствующей делопроизводственной документации УЗТМ 1946– 1953 гг. В первую очередь это стенограммы отчетно-выборных конференций парткома завода и производственных совещаний.

Результаты

Полученные результаты представлены двумя графиками и таблицей (рис. 1-2; таблица). На графиках отмечены основные события, связанные с кадровыми перестановками и организацией производства на УЗТМ.

Обсуждение

Данные о выполнении УЗТМ плана показывают, что в 1946 г. (последний год перед переводом Б. Г. Музукова в ПГУ) завод с небольшим превышением выполнил план по номенклатуре (102,8 %) и незначительным отставанием по валу (99,8 %). Разница между выполнением плана по номенклатуре и валу была невелика (3,0 %), а с учетом описанной выше специфики государственной отчетности даже говорила о добросовестности администрации УЗТМ. Можно заключить, что в 1946 г. завод в целом успешно справлялся с реализацией программы реконверсии, однако перевод инициатора этой программы Б. Г. Музруко-ва на комбинат № 817 несколько усугублял ситуацию.

Заместитель министра тяжелого машиностроения СССР Я. Б. Юшин комментировал это так: «Отзыв т[оварища] Музрукова поставил нас в особо затруднительное положение. Перед Уралмашзаводом им. Орджоникидзе в настоящее время поставлены задачи значительного увеличения выпуска уникального оборудования для заводов черной металлургии, нефтяной, цементной, угольной промышленности и других отраслей народного хозяйства. Являясь передовым заводом в области новой техники, он может успешно двигаться вперед лишь при наличии высококвалифицированного, проверенного руководства.

Между тем, с уходом т[оварища] Муз-рукова руководство завода значительно ослабляется. Главный инженер завода т[оварищ] Самойлов работает в этой должности сравнительно недолго и кроме того является беспартийным; начальник производства завода т[оварищ] Мотус только недавно выдвинут на эту работу и еще полностью ее не освоил.

В составе руководящих и инженернотехнических работников Уралмашзавода, а также среди директоров заводов Минтяж-маша кандидатуры, которую можно было бы выдвинуть директором Уралмашзавода, нет»10.

8 марта 1948 г. на должность директора УЗТМ был назначен бывший директор Красноярского паровозостроительного завода Н. С. Чумичёв11. До этой даты обязанности директора исполнял упомянутый Я. Б. Юшиным главный инженер С. И. Самойлов. Накануне назначения Н. С. Чумичёва показатели работы завода резко ухудшились. К концу 1947 г. был перевыполнен план по валу (114,5 %), но план по номенклатуре не был исполнен более чем на четверть (72,9 %). Разрыв между выполнением плана по валу и номенклатуре был максимальным (41,6 %). Ответственность за эту неудачу не следует возлагать на С. И. Самойлова. Плановые задания на 1947 г. не предусматривали чрезмерного увеличения плана по производству валовой продукции (114,6 %), но предполагали увеличение плана по производству номенклатуры механических изделий в 2 раза (214,0 %). Одновременно для УЗТМ актуализировалась проблема ритмичности работы. Если в 1945 г. 43,7 % месячной продукции производилось в 3-й декаде, что уже было нетерпимо, то в 1947 г. в то же время производили до 86,8 % выпускаемых изделий12.

Если бы отчетность 1947 г. была менее плачевной, сохранил бы Б. Г. Музруков свой пост? От однозначного ответа на этот вопрос следует воздержаться. «Авторская» программа реконверсии производства сама по себе создавала риски. Ее реализация требовала учета ряда производственных обстоятельств и угрожала множеством «узких мест», одним из которых была вероятность невыполнения плана. Но и авантюрой «программу завтрашнего дня», основанную на логике экономического развития мирного времени, называть нельзя. Все же успех реализации программы неизбежно был тесно связан с личностью ее инициатора и первого руководителя, который был сменен в кризисный момент (увеличение плана и освоение новых производств). Это обстоятельство неизбежно создавало проблемы для дальнейшего развития завода вне зависимости от профессиональной компетентности преемника Б. Г. Музрукова. Как показала дальнейшая практика, уровнем квалификации Бориса Глебовича этот преемник не обладал.

Из приведенных материалов видно, что Н. С. Чумичёв вступил в должность директора УЗТМ в сложных условиях. В первую очередь ему требовалось восстановить на предприятии производственную дисциплину, уровень которой был низок как на уровне инженерно-технических работников, так и среди рабочих. Именно ею, по нашему мнению, объясняется в первую очередь катастрофическое невыполнение плана в 1947 г. Падение дисциплины выразилось в том, что начальники цехов начали гнаться за показателями формальной отчетности, стремясь перевыполнить на своем уровне план не по изделиям, а по весу, пользуясь тем, что планировался он в тоннах. В цехах отмечались случаи фальсификации отчет-ности13.

На XVIII отчетно-выборной конференции УЗТМ в 1948 г. секретарь парткома завода М. Г. Овсянников подчеркивал необходимость «пресечь недисциплинированность некоторых наших руководителей, стремившихся выполнить план за счет тяжеловесных малотрудных деталей, что приводит к полной раскомплектовке заказов в сборочных цехах, дезорганизует плановость и нарушает ритм в работе завода»14. В первую очередь это относилось к заготовительным цехам УЗТМ (чугунное, стальное, стальное фасонное, силуминовое, медное литье и т. п.). В течение 1948 г. все заготовительные цеха перевыполняли план (100-104 %), однако процент комплект -ности плана оставался на низком уровне (49,0-72,0 %)15. Имелись случаи выполнения плана по номенклатуре отдельными участками заготовительных цехов только на 20 %16. В результате такой работы не удавалось создать минимальные комплектные заделы, обеспечивающие бесперебойную работу механосборочных цехов, вынужденных функционировать в условиях дефицита заготовок. Этот дефицит также усугублял проблему неритмичности работы предприятия.

В нарушении плановых заданий во многом оказались заинтересованы и рядовые рабочие УЗТМ. Изначально такая заинтересованность была косвенной. Возможность выполнить план по номенклатуре отдельным цехом или участком прямо зависела от качества их снабжения всем ассортиментом необходимых заготовок или сырья, которое почти никогда не соответствовало текущим потребностям. Стремление выполнить план по номенклатуре в таких условиях грозило простоями на производстве, срывом плана в нормо-часах, отсутствием у рабочих нарядов, потерями в заработной плате. Последнее вынуждало руководство цехов идти навстречу рабочим и «сквозь пальцы» смотреть на перевыполнение вала ценой пренебрежения номенклатурой. Например, в 1948 г. цех № 29 выполнял план по нормо-часам на 102–115 %, а по номенклатуре – на 71-92 %17. Ситуация сопровождалась политико-идеологическими обстоятельствами. В СССР промышленные рабочие обладали мощными инструментами влияния для отстаивания интересов через профсоюзные и партийные органы. Они не преминули воспользоваться ими в начале 1950-х гг., когда руководство УЗТМ под давлением Союзного правительства, Министерства тяжелого машиностроения и Свердловского обкома ВКП (б) начало последовательную борьбу за выполнение плана в номенклатуре. Приводим отдельные реплики рабочих, зафиксированные в стенограммах партийных собраний и конференций УЗТМ: «30 числа в задании вижу отмечено красным карандашом “задание сорвано”. А кто разбирался, почему задание сорвано, почему оно не выполнено. А по сути дела, не доведена была одна позиция. Так ведь это же разные вещи - не доведена одна позиция или плохо выполнено задание… Тут видимо все дело свелось к тому, чтобы лишить нас мастеров премии»18; «Программа завода выполняется в погоне за деталями... В нашем 29 цехе каждый пятый станок стоит. 12 тысяч нормо-часов простоя, 8 тысяч нормо-часов простоя из-за отсутствия заготовок. В начале месяца я простаивал две смены, рядом сосед – трое суток стоял станок, по другую сторону пять суток… В течение 2-х суток простоял я, значит потерял 100 руб. т. е. недополучил, а который простоял 5 суток, что он получит?.. За 6 месяцев было много простоев, зарплата наша идет вниз, а виновного не найдешь»19.

К этому времени рабочие научились получать выгоду из создавшегося положения, перевыполняя план не только за счет вала, но и за счет брака. Исполняющий обязанности главного технолога УЗТМ Харин в августе 1949 г. отмечал: «Ведется недостаточная борьба с браком... тратится 3 т[ысячи] часов уникального оборудования, чтобы исправлять брак 34, 37, 31, 41 цехов. Что же получается? Заготовки получаются из 41 цеха, принимает ОТК, принимает 29 цех, а оказывается большой припуск, выписывается извещение на брак. Получается, что брак сделал 29 цех, а рабочие [34, 37, 31, 41 цехов] получают про-грессивку20»21. Администрация старалась избегать прямых конфликтов с рабочими: «41 цех, работал в апреле – мае – июне плохо, имея перерасход, стоимость тонны стали вышла дороже, так в июле потребовалось пересмотреть план так, чтобы можно было спустя 3 месяца заплатить премию коллективу цеха»22. Впоследствии выявлялись случаи откровенного пренебрежения техническими заданиями со стороны рабочих, вплоть до забивания гвоздей в резьбовые соединения деталей23.

Рабочим удавалось извлекать пользу как из штурмовщины, так и из неритмичной работы. Вынужденное безделье в первые две декады месяца можно было компенсировать прогулами и «халтурой на стороне», авральная работа в 3-ю декаду (в том числе выход на работу в выходные дни)24 позволяла «закрыть прогулы» и заработать сверхурочные 25. Отдельные инженерно-технические работники осторожно критиковали ситуацию. В отличие от рабочих они не имели возможности выйти из описанной ситуации: «От невыполнения плана страдает огромная армия инженерно-технических работников, которые систематически лишаются премии. Когда начальник цеха товарищ Спранцев лишает мастера премии он объясняет почему он лишается премии, но когда лишают премии инженерно-технических работников, то ни директор, ни нач[альник] ОТЗ тов. Воронков ни нач[альник] планового отдела не считают нужным вызвать и сказать. Часто формально подходят к этому вопросу и лишают премии на 100 – 50 – 25 %, своим бюрократическим отношением наносят оскорбление ряду инженерно-технических работников»26.

Клубок противоречий превращался в снежный ком. Н. С. Чумичёв не смог овладеть ситуацией. Казалось бы, отчет 1948 г. говорил об обратном. План завода по номенклатуре был выполнен на 100,3 %, по валу - на 115,9 %, немного улучшилась ритмичность. Все это при увеличении плановых заданий примерно на 25 %. Однако это был результат фальсификации отчетности. Подлог директора был выявлен областным управлением МГБ в мае 1949 г. Он заключался в приказе заводскому ОТК составлять акты приемки о качественном изготовлении и испытании всех запланированных машин вне зависимости от того, были ли закончены работы по их сборке и испытанию [9]. После обнаружения фальсификаций показатели отчетности ухудшились вновь. Планы по валу и номенклатуре были выполнены в

1949 г. на 106,9 % и 90,9 %, в 1950 г. – на 105,5 % и 87,4 % соответственно. При этом в 1949 г. в 2 раза были увеличены плановые задания по валу, а в 1950 г., также вдвое, – по номенклатуре. Н. С. Чумичёв публично признал некомпетентность: «Я переоценил себя. Я думал, что мой двадцатилетний опыт директора достаточен, чтобы руководить таким коллективом, как Уралмашзавод и получилась дешевка. Мне ни один человек не может бросить упрек, что я лодырь, пользуюсь правом директора. Я много работал и за других, в том числе и за [заведующего] производством. Но всего не переделаешь. Стиль большевистского руководства заключается в том, чтобы самому работать и заставлять работать других. Я работал на заводах серийного производства. Уралмашзавод – это особый завод. Я недооценил, силенок маловато оказалось. Поэтому ряд крупнейших ошибок допустил, подвел кол-лектив»27.

5 марта 1951 г. Н. С. Чумичёв был смещен с должности директора УЗТМ, завод возглавил К. К. Виноградов [9, с. 277]. Ему пришлось столкнуться со всеми проблемами предшественника. Наряду с перечисленными выше трудностями, на УЗТМ актуализировались вопросы организации индивидуального машиностроения (затронутые в «покаянных» словах Н. С. Чуми-чёва). Как было отмечено, в основе «программы завтрашнего дня» Б. Г. Музрукова лежала переориентация УЗТМ с индивидуального машиностроения на серийное. Добиться одобрения такой переориентации Б. Г. Музрукову во многом удалось за счет личных связей. С его уходом завод эти связи потерял, и Министерство черной металлургии добилось размещения на УЗТМ индивидуальных заказов (в основном прокатные валки). В марте 1950 г. на УЗТМ состоялся производственно-хозяйственный актив в присутствии министра тяжелого машино- строения Н. С. Казакова, где был поставлен вопрос об организации на заводе индивидуального производства28. Впоследствии это требование поднималось неоднократно29. Оно стояло тем более остро, что перед переводом Б. Г. Музруков успел переместить лучшие производительные силы завода и квалифицированных рабочих в цеха серийного машиностроения30. В целом выполнение заводом плана по номенклатуре в 1951 и 1952 гг. колебалось на удовлетворительном уровне в 98–100 % при значительном номенклатурном росте плановых заданий в 1,5 и 2,0 раза. План по валовой продукции выполнялся в 100–102 % до 1953 г. Несмотря на проседание выполнения плана по номенклатуре в 1953 г. на 87,9 %, можно уверено утверждать, что К. К. Виноградов, если и не покончил с проблемой невыполнения плана по номенклатуре окончательно, то хотя бы в значительной степени прекратил убыточную для государства практику покрытия невыполнения плана по номенклатуре перевыполнением плана по валу. Проблему организации ритмичности производства к 1953 г. решить не удалось, и она имела острый характер. До 66 % месячной продукции продолжало производиться в 3-ю декаду.

Заключение

Приведенные материалы позволяют заключить, что личные качества Б. Г. Музру-кова имели для организации послевоенного производства на УЗТМ решающее значение. Его внезапный перевод в систему ПГУ негативно сказался на работе завода, создав предпосылки для дезорганизации планирования, падения производственной дисциплины, прямых подлогов и даже психологического напряжения в коллективе. Рабочие неоднократно сравнивали Б. Г. Музрукова и его преемников, причем не в пользу последних: «Не в обиду будет сказано Николаю Семёновичу [Чумичёву]. Был директором товарищ Музруков…»31; «У нас [раньше] считалось большим преступлением делать во время работы совещания, а теперь это стало системой. У начальника [цеха] нередко 3–4 совещания в день. Когда же ему работать?.. Так весь день и бегает с совещания на совещание... «“Оперативка” - какое слово? А если эта “оперативка” длится по полтора часа, это уже не оперативка»32; «Т[оварищ] Виноградов ни разу не бывал на собрании рабочих, а вот т[оварищ] Музруков бывал у нас на собрании. Нужно спуститься товарищ директор до рабочего класса»33 и т. д.

Б. Г. Музруков успешно продолжил деятельность на должности директора комбината № 817. Имея опыт кризисного управляющего, приобретенный за годы работы на Уралмаше, он добился передачи титула капитального строительства комбинату – стал заказчиком и распорядителем финансовых и материальных ресурсов. До Б. Г. Музрукова ни один объект основного производства не был введен в строй. Результатом его работы стал пуск всех пяти уран-графитовых и тяжеловодного реакторов комбината, которые обеспечили наработку плутония и трития. Итогом шестилетнего руководства Б. Г. Музрукова стало не только возведение уникальных по технологии реакторов, радиохимического и химико-металлургических заводов, но и многих других производств, получивших развитие в дальнейшем. За годы руководства Б. Г. Музрукова (1947-1953 гг.) комбинат стал хорошо отлаженным механизмом, постоянно увеличивался объем выпускаемой продукции [6, с. 462–466].

История УЗТМ в 1946–1953 гг. – пример негативного последствия кадрового оттока в советский атомный проект как для советского тяжелого машиностроения, так и для экономики Свердловска и Среднего Урала. Полученные выводы делают перспективным изучение истории промышленности СССР на уровне отдельных предприятий с опорой на статистику их годовых отчетов. В дальнейшем представляется целесообразным рассмотреть полученные данные по УЗТМ в контексте аналогичной статистики других крупных советских машиностроительных предприятий (Челябинский Кировский завод, танковый завод № 183 в Нижнем Тагиле и т. д.), которые также испытывали затруднения при организации реконверсии в первые послевоенные годы [10; 11].

Список литературы Б. Г. Музруков и проблема организации производства на Уральском заводе тяжелого машиностроения (1946-1953 гг.)

- Артемов Е. Т. Восточное направление в российской экономической политике ХХ в.: преемственность приоритетов // Урало-Кузбасс: от замысла к реализации. - Екатеринбург : ИИиА УРО РАН, 2010. - С. 18-40.

- Артемов Е. Т. Восточные регионы в проектировках предвоенного Генерального хозяйственного плана // ЭКО. - 2013. - № 1. - С. 164-165.

- Богуненко Н. Н. Все силы отдам Родине : Повесть о Б. Г. Музрукове. - Саров : ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2004. - 565 с.

- Ермолов А. Ю. Государственное управление военной промышленностью в 1940-е годы: танковая промышленность. - СПб. : Алетейя, 2013. - 408 с.

- Некоторые проблемы развития экономики Урала / А. И. Деменев, О. А. Перелешина, В. Н. Савельев [и др.]. - Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1975. - 144 с.

- Новоселов В. Н., Носач Ю. Ф., Ентяков Б. Н. Атомное сердце России. - Челябинск : Автограф, 2014. - 528 с.

- Перелешина О. А. Новые задачи старопромышленного района: основные проблемы развития народно-хозяйственного комплекса Урала. - М. : Знание, 1975. - 65 с.

- Сергеев М. А., Кучукбаев З. Ш. Уральский экономический район: проблемы и пути дальнейшей интенсификации общественного производства. - Свердловск : УНЦ АН СССР, 1980. - 37 с.

- Сушков А. В., Михеев М. В. «Дело» директора Уралмашзавода Николая Чумичёва // Партийные архивы. Прошлое и настоящее, перспективы развития : материалы IV межрегион. науч.-практ. конф. Пермь, 11-12 мая 2017 г. - Екатеринбург : Альфа-Принт, 2017. - С. 269279.

- Сушков А. В. Дело «танкового короля» Исаака Зальцмана. - Екатеринбург : УрО РАН, -2016. - 300 с.

- 11 Устьянцев С. В. Очерки истории отечественной индустриальной культуры XX века. Уральский вагоностроительный завод. - Ч. 3 : Уральский завод № 183. Первый опыт конверсии, 1945-1950 гг. - Нижний Тагил : Управление информации и связей с общественностью НПК «Уралвагонзавод», - 2011. - 408 с.

- Шубарина Л. В. Управленческая элита оборонно-промышленного комплекса Урала (19451965 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. - 2012. - № 1. - Ч. 2. - С. 204-207.

- Шубарина Л. В. Этапы формирования оборонно-промышленного комплекса Урала на базе ракетно-ядерного производства (1945-1965 гг.) // Вестник Военного университета. - 2010. -№ 1. - С. 87-92.