Бадделеит и кальциртит Вятско-Камской впадины как поисковые индикаторы на ультраосновные щелочные породы

Автор: Осовецкий Б.М.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 3 (16), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены имеющиеся в настоящее время сведения о бадделеите и каль-циртите в осадочных породах Вятско-Камской впадины. Описаны морфологические особенности минералов на основе электронно-микроскопических исследований, изучен их химический состав с применением микрозондового анализа. Проанализированы минерагенические и поисковые аспекты, связанные с использованием данных минералов при прогнозно-поисковых работах на территории впадины.

Вятско-камская впадина, бадделеит, кальциртит, электронная микроскопия, микрозондовый анализ, карбонатиты

Короткий адрес: https://sciup.org/147200827

IDR: 147200827 | УДК: 549.5

Текст научной статьи Бадделеит и кальциртит Вятско-Камской впадины как поисковые индикаторы на ультраосновные щелочные породы

В последние годы значительно расширились представления о минерагении осадочного чехла Вятско-Камской впадины. Существенно пополнены сведения о бла-городнометалльной (золото, платиноиды, электрум, интерметаллиды, амальгамы), титано-циркониевой (ильменит, рутил, лейкоксен, циркон, бадделеит, анатаз, брукит, псевдобрукит), редкоземельной (монацит, куларит, флоренсит, Се-перовскит, алланит) минерализациях. Находки первых алмазов (2006–2010 гг.), сопровождающиеся полным набором минералов-спутников (пиропы, хромдиопсиды, высокохромистые хромшпинелиды, пи-кроильменит, оливин), явились весомым аргументом в пользу предположения о присутствии на территории восточной части Восточно-Европейской платформы их первоисточников – кимберлитов. Недавно обнаружены проявления тантал-ниоби-евой (колумбит-танталит, ильменорутил, лопарит, пирохлор, Nb-ильменит, Nb-перовскит) и оловорудной (касситерит) минерализаций [4-6].

Столь разнообразный комплекс полезных минералов, особенно характерный для грубообломочных базальных отложений средней юры, объясняется, с одной стороны, близостью двух крупных питающих провинций (Урала и Тимана), породы которых являлись первоисточниками обломочного материала позднепермских и раннемезозойских терригенных осадков впадины. Кроме того, значительную роль в концентрации зерен полезных минералов играли процессы химического выветривания, совершавшиеся в период после раннего триаса и до конца среднетриасовой эпохи в условиях жаркого и периодически влажного климата. Для зерен повышенной плотности, к которым относится

большинство перечисленных выше минералов, дополнительными агентами являлись процессы механической концентрации в водотоках речной сети раннетриасовой, среднеюрской эпох и в современных реках.

Вместе с тем установлено присутствие ряда редких минералов –характерных поисковых индикаторов на определенные местные источники питания. Так, на наличие гидротермальных проявлений указывает минеральная ассоциация в составе пирита, касситерита, галенита, золота, самородной меди, электрума, амальгам, киновари, барита, флюорита.

В данной статье привлечено внимание к ассоциации минералов, типичной для карбонатитов. К ней относятся кальцир-тит, бадделеит, ильменорутил, флоренсит, колумбит-танталит, пирохлор, монацит, щелочные амфиболы. Первые два минерала представляют наибольший поисковый интерес, поскольку являются однозначными индикаторами карбонатитовых комплексов, близких по условиям образования.

Встречаемость зерен бадделеита и кальциртита в среднеюрских базальных отложениях впадины примерно на порядок выше, чем встречаемость пиропов. При этом наибольших значений (несколько сотен зерен в кубометре породы) она достигает в северных районах Вятско-Камской впадины, особенно в бассейне верхнего течения р. Дозовки (левый приток р. Весляны). Следует отметить, что в этом же районе обнаружены мелкие алмазы, повышенное количество зерен пиропа и хромдиопсида, а также типичных для карбонатитов зерен монацита, перовскита и сфена.

Ранее нами были приведены первые довольно ограниченные сведения о бадделеите и кальциртите в юрских отложениях Вятско-Камской впадины [6]. В данной статье использована дополнительная информация, включающая электронно-микроскопические изображения поверхности минералов и микрозондовые определения их состава.

Морфологические особенности минералов

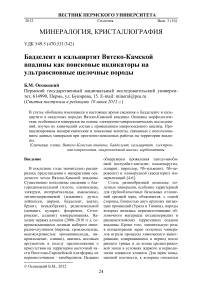

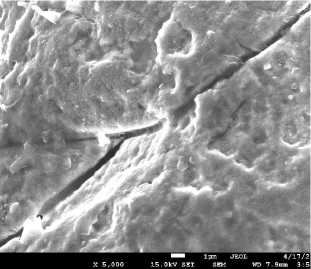

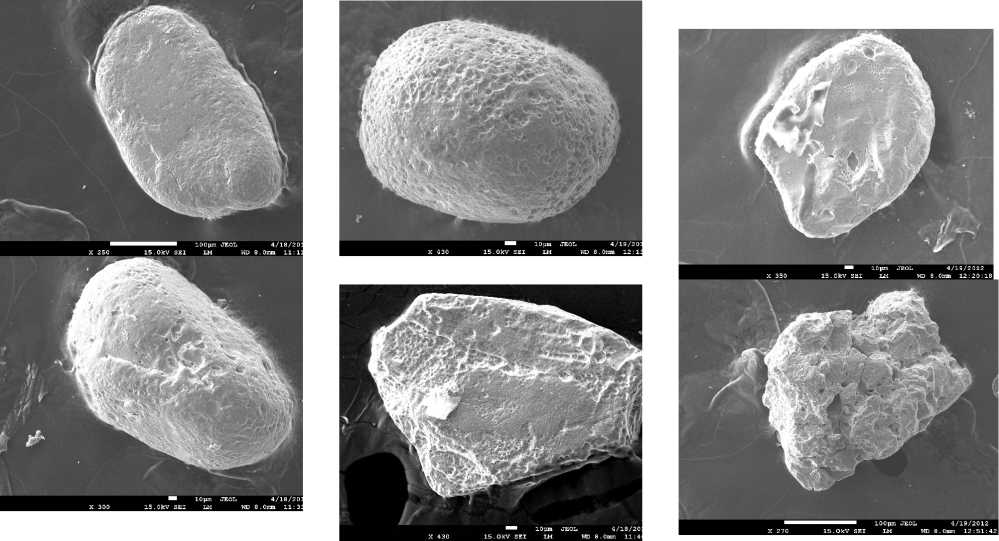

Морфология зерен бадделеита довольно разнообразная. В основном присутствуют окатанные зерна удлиненного или дощатого облика. Реже встречаются осколки овальных зерен или кристаллов призматического габитуса. На некоторых из них сохраняются фрагменты граней с характерным ступенчатым рельефом поверхности, отражающим слоистое внутреннее строение индивидов (рис. 1, 2). Степень окатанности преобладающей части зерен бадделеита средняя или хорошая, однако встречаются и абсолютно неокатанные разности.

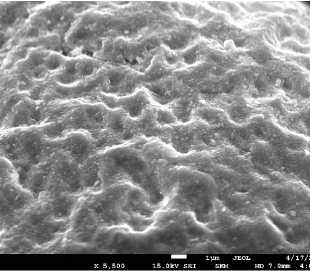

Поверхность зерен бадделеита при наблюдении в электронном микроскопе при увеличении порядка несколько сотен раз может быть охарактеризована как ячеистая, неровная, шероховатая. На фрагментах граней она является относительно ровной (см. рис. 1).

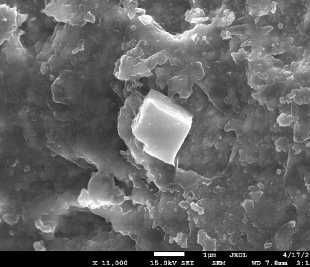

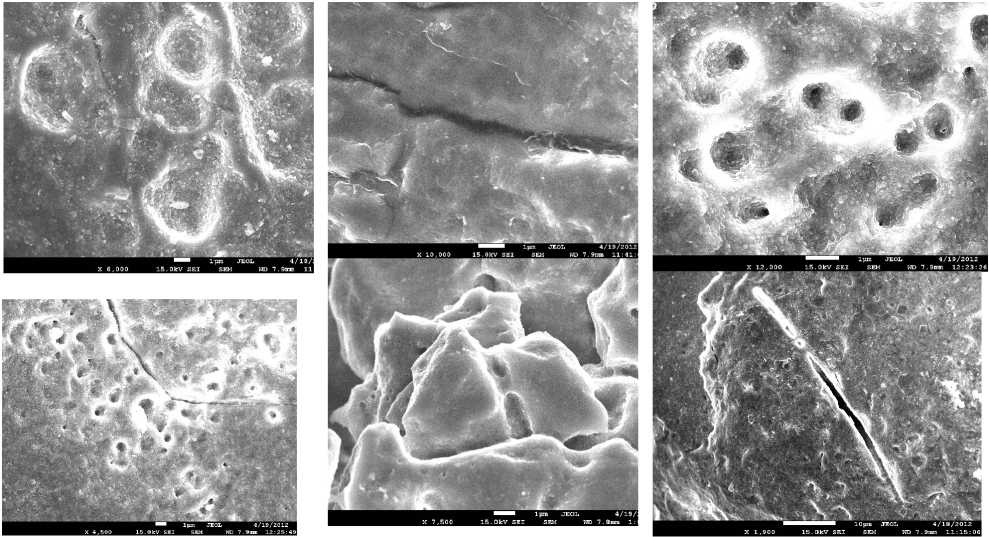

Микроскульптура поверхности бадделеита, наблюдаемая в сканирующем электронном микроскопе при увеличении в тысячи и первые десятки тысяч раз, характеризуется следующими особенностями. Типичными элементами микрорельефа поверхности зерен являются многочисленные мелкие ямки и бугорки. Нередко наблюдается многоярусный микрорельеф с кулисообразной серией овальных отрицательных микроформ, осложненных углублениями разного размера. Широко распространены микротрещины. Реже присутствуют участки поверхности с продольными ступенчатыми фрагментами, разделенными системами параллельных трещин. Нередко в понижениях микрорельефа присутствуют кристаллики посторонних минералов (рис. 2). В частности, некоторые из них имеют правильную кубическую форму и предположительно являются галитом. В частности, отдельные микрозондовые анализы, сделанные с поверхности зерен бадделеита, указывают на присутствие натрия и хлора (см. ниже).

Рис. 1. Основные морфологические разности зерен бадделеита

Рис. 2. Микроскульптура поверхности зерен бадделеита

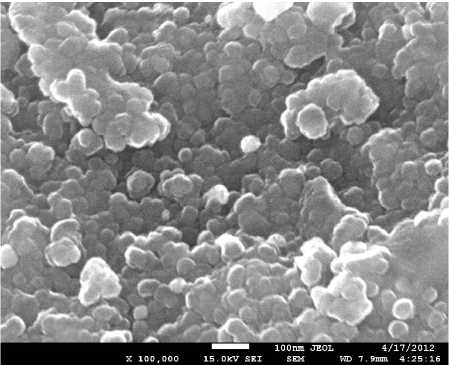

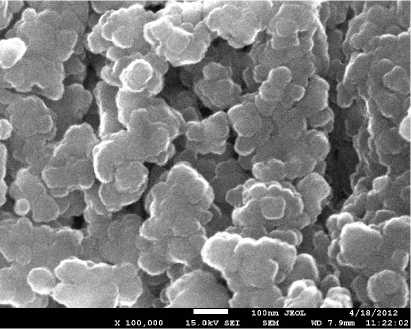

Рис. 3. Типичный участок нанорельефа поверхности бадделеита

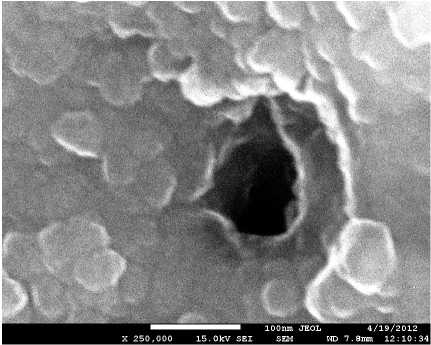

Рис. 4. Углубление на поверхности бадделеита

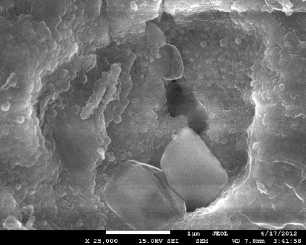

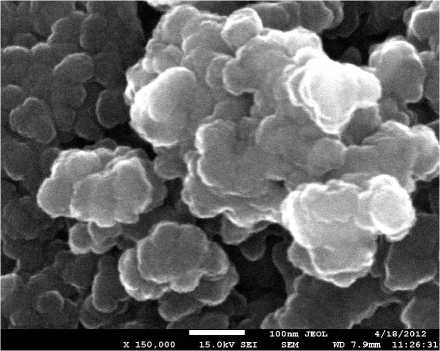

Нанорельеф поверхности бадделеита, выявленный в сканирующем электронном микроскопе при увеличении от 45 до 100 тысяч раз, имеет своеобразное зернистое строение. Эта поверхность образована скоплениями многочисленных шарообразных наночастиц, нередко образующих агрегаты и постройки сложной формы (рис. 3). В микроуглублениях на поверхности зерен видно, что поверхностный слой нанозернистого строения прослеживается на достаточно большую глубину (рис. 4).

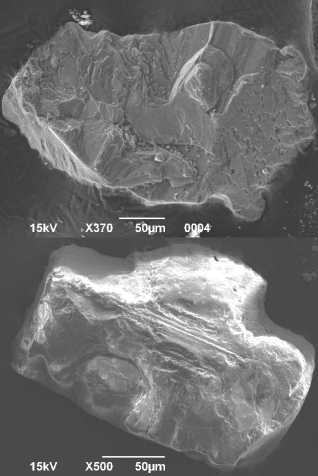

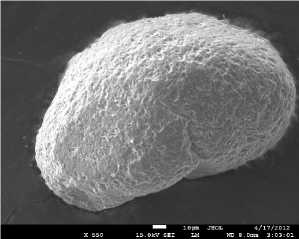

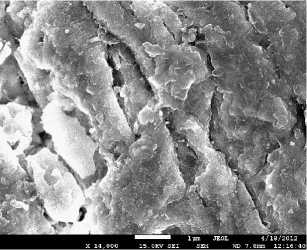

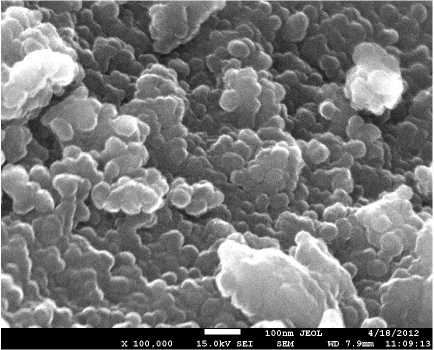

Для кальциртита характерно преобладание овальных хорошо окатанных зерен. Однако в небольшом количестве присутствуют и слабоокатанные индивиды. Как исключение, отмечены зерна агрегатного строения, состоящие из нескольких сросшихся индивидов.

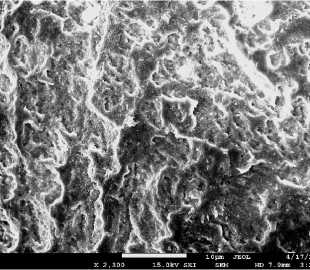

Поверхность зерен кальциртита в основном ячеистая и ямчато-бугорчатая. Реже встречаются зерна с преимущественно гладкой поверхностью, покрытой довольно глубокими ямками. Очень часто на одном зерне наблюдаются фрагменты ячеистой и на фоне сравнительно ровной поверхности. Степень окатанности зерен преимущественно хорошая, неокатанных зерен немного (рис. 5).

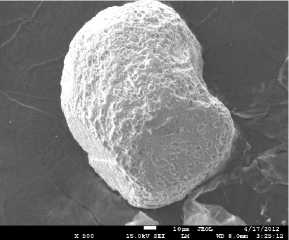

Микроскульптура поверхности зерен кальциртита характеризуется присутствием многочисленных, перекрывающих друг друга микрократеров – следов соударений с другими минеральными зернами. Отдельные участки поверхности имеют микропористое строение. Типичны микротрещины шириной в доли микрона. Наконец, наблюдается микрозернистое строение поверхности с отчетливо выделяющимися зернами разного размера неправильной формы (рис. 6).

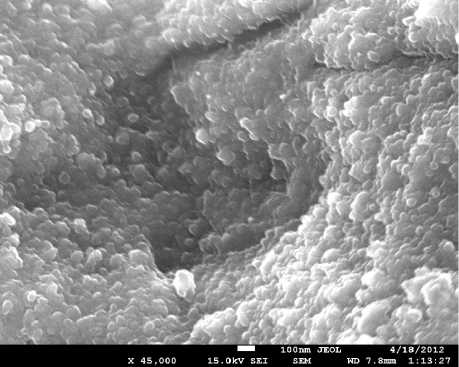

Нанорельеф поверхности зерен каль-циртита весьма похож на таковой зерен бадделеита. Он также имеет нанозерни-стое строение, но плотность сочленения овальных наночастиц в поверхностном слое часто относительно невелика. В этом слое наблюдаются многочисленные нанопоры, провалы, нанотрещины и другие пустоты (рис. 7–10).

Химический состав минералов

Микрозондовым анализом определен состав 69 зерен бадделеита . Содержание ZrO 2 обычно превышает 97%, а в некоторых индивидах выше 99%. Наиболее характерными примесями является гафний, титан и ниобий. Существенно преобладают (86%) разности с содержанием HfO 2 менее 0,8%. При этом почти в 30% индивидов гафний не обнаружен. Повышенные содержания гафния (HfO 2 более 2%, в одном зерне 2,84%) характерны для низкотитанистых разностей.

Рис. 5. Морфология зерен кальциртита

Рис. 6. Характерные виды микроскульптуры поверхности кальциртита

Рис. 7. Нанозернистое строение поверхностного слоя кальциртита

Рис. 9. Агрегаты наночастиц на поверхности кальциртита

Рис. 8. Особенности строения нанозерни-стого поверхностного слоя кальциртита

Рис. 10. Нанопоры на поверхности каль-циртита

Титан присутствует в меньшем количестве, чем гафний. Изредка встречаются разности с относительно повышенным содержанием TiO 2 (более 1%), в которых также появляются Nb, Sn, U. В 10% зерен титан не обнаружен. Ниобий присутствует практически постоянно, но в небольшом количестве (Nb 2 O 5 0,2-0,4%).

Радиоактивные элементы установлены в небольшом количестве зерен, причем содержание урана выше, чем тория. В одном из зерен содержание UO 2 составило 1,8%. Обнаружено одно зерно ренийсодержащего бадделеита, в котором содержание Re 2 O 7 составило 5,21%. Оно заметно отличается по морфологическим признакам от остальных индивидов (весьма гладкая поверхность, наличие углублений).

Из других элементов-примесей в небольших количествах присутствуют Fe, TR, W, Ta, Al, Zn, Pb, Ca, Mn, Cr, V.

При выполнении микрозондовых анализов с поверхности зерен установлено, что определенная часть элементов-примесей связана с пленками и примазками, а также микровключениями. Так, в некоторых зернах одновременно обнаружены натрий и хлор, что, скорее всего, обусловлено присутствием микрокристаллов галита в углублениях. Присутствие в повышенных количествах кремния, алюминия, железа, кальция и марганца может быть связано с пленками гидроксидов железа, марганца, глинистого вещества. Эти факты можно рассматривать как признак пребывания зерен бадделеита в коре выветривания или промежуточном коллекторе.

Химический состав кальциртита определен в 42 зернах. Почти все они очень близки по содержанию главных компонентов (мас. %): ZrO2 – 65,6-71,3; TiO2 – 12,4-18,4; CaO – 10,1-12,4. По литературным данным [2], на основе результатов «мокрого» химического анализа формула кальциртита может быть представлена в следующем виде: CaTiZr3O9.

Рассчитанные нами кристаллохимические формулы кальциртита (на основе вышеприведенной) всегда показывают несколько повышенные содержания кальция и титана и cущественно пониженные – циркония. По средним данным получены следующие значения формульных коэффициентов: Са – 1,06; Ti – 1,03; Zr – 2,70. Тем самым подтверждается мнение исследователей о более сложной кристаллической структуре кальциртита с наличием к тому же нескольких изоморфных схем в каждой структурной позиции [3].

Заметные колебания содержаний ZrO 2 связаны, в частности, с изоморфным замещением циркония гафнием (содержание HfO 2 до 1,04%) и другими примесями, наиболее вероятными из которых являются торий и уран.

Содержания титана варьируют в заметных пределах в связи с замещением его железом (Fe 2 О 3 до 1,27%), а также ниобием (Nb 2 O 5 до 5,01%) и танталом (Ta 2 O 5 до 1,05%). Так же, как и для бадделеита, обнаружено одно зерно ренийсодержащего кальциртита с содержанием Re 2 O 7 4,21%.

Из других элементов-примесей в зернах кальциртита присутствуют Bi, Ba, Pb, Sr, Zn, TR, Mn, Al, Mg, Na.

Проблема первоисточников питания

Изучение зерен бадделеита и кальцир-тита в мезозой-кайнозойских отложениях Вятско-Камской впадины представляет интерес в связи с проблемами прогнозирования и поисков коренных источников алмазов, а также установления в районе других проявлений щелочного ультраосновного магматизма.

Ранее нами детально рассмотрены возможности использования при поисках кимберлитов на данной территории типичной для них ассоциации минералов (пиропы, хромдиопсиды, высокохроми-стые хромшпинелиды, пикроильменит, оливин). Наряду с обнадеживающими признаками, получены и неблагоприятные для поисков результаты. Так, зерна пиропов и хромдиоспидов являются относительно мелкими, среди них преобладают окатанные разности. По химическому составу те и другие отличаются в основном низким содержанием хрома. Обнаруженные зерна пикроильменита относятся к пикритовой ассоциации, соответствующей неалмазоносным кимберлитоподобным породам. В связи с этим нами было предложено использовать при поисках находки осколков зерен алмазов. Однако данная методика, показавшая свою эффективность, является высокозатратной.

Поэтому целесообразно на первой стадии поисковых работ на коренные алмазы расширить список индикаторных минералов, которые могут привести к обнаружению родственных кимберлитам пород. В решении этой проблемы бадделеит и каль-циртит могут сыграть большую роль. Прежде всего, бадделеит и кальциртит являются типоморфными минералами щелочных ультраосновных пород и связанных с ними карбонатитов. В частности, кальциртит считается типичным минералом-индикатором ранней кальцитовой стадии образования карбонатитов, а бадделеит – последующей кальцитовой стадии. Главные и другие второстепенные минералы пород этих стадий (кальцит, диопсид, форстерит, биотит, апатит, магнетит, пирохлор, перовскит, сфен) постоянно встречаются в юрских отложениях Вятско-Камской впадины. Кстати, присутствуют здесь и минералы-индикаторы более поздних стадий карбонатитового процесса (щелочные амфиболы, луэшит, монацит, барит, флюорит, колумбит, галенит).

В то же время бадделеит является характерным, хотя и акцессорным, минералом кимберлитов первой группы (базальтических, или «неслюдяных»), в кото- рых он находится совместно с хромсодержащим рутилом, марганцевым ильменитом, перовскитом с низким содержанием редких земель [1]. Все указанные минеральные разновидности присутствуют в мезозой-кайнозойских отложениях Вятско-Камской впадины.

Наличие кальциртита также недавно установлено в кимберлитах Ново-ласпинской трубки, расположенной в восточной части Приазовского мегаблока Украинского щита [7]. Здесь он рассматривается как индикатор позднемагматического процесса кристаллизации остаточного кимберлитового расплава в гипабиссальных условиях. В данных кимберлитовых кальциртитах содержание главных элементов составляет (мас. %): ZrO 2 – 66,6-69,96; TiO 2 – 13,85-16,93; CaO – 12,15-16,94; HfO 2 – 0,89-1,33; FeO – 0,611,67. Приведенный химический состав мало отличается от характерного для кальциртита Вятско-Камской впадины.

Бадделеит и кальциртит удобно использовать при прогнозировании первоисточников благодаря их устойчивости к агентам химического выветривания и низкой миграционной способности (плотность этих минералов соответственно 5,46 и 5 г/см3).

Выполненные нами исследования дают основание для вывода о достаточно большом расстоянии переноса зерен бадделеита и кальциртита в водном потоке. Об этом свидетельствуют сравнительно небольшой размер их зерен, довольно низкая встречаемость в рыхлых отложениях, преобладание окатанных разностей, отсутствие в осадках хорошо образованных

Список литературы Бадделеит и кальциртит Вятско-Камской впадины как поисковые индикаторы на ультраосновные щелочные породы

- Ваганов В.И. Алмазные месторождения России и мира. М.: Геоинформмарк, 2000. 372 с.

- Лазаренко Е.К. Опыт генетической классификации минералов. Киев: Наукова думка, 1979. 316 с.

- Минералы: справочник. М.: Наука, 1967. Т. II, вып. 3. 676 с.

- Осовецкий Б.М. Микроминеральная ассоциация мезокайнозойских отложений Вятско-Камской впадины//Минералогическая интервенция в микро-и наномир: матер. Междунар. минер. семинара. Сыктывкар, 2009. С.312-314.

- Осовецкий Б.М. Редкоземельная и тантал-ниобиевая минерализация мезозой-кайнозойских отложений Вятско-Камской впадины//Литосфера. 2010. № 2. С. 62-76.

- Осовецкий Б.М. Россыпеобразующие минералы Вятско-Камской впадины/Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2011. 250 с.

- Цымбал С.Н., Кременецкий А.А., Соболев В.Б., Цымбал Ю.С. Циркониевые минералы из кимберлитов Новоласпинской трубки и дайки (Восточное Приазовье)//Геохимия магматических пород. М.: ГЕОХИ, 2010.